Cette année 2023, plusieurs luttes contre des infrastructures et grands projets ont atteint la cime des grands médias français, voir internationaux. Certains slogans font les gros titres sans que leur propos ne soit explicité : « contre le béton et son monde » en est l’exemple phare. Il se prête aussi bien à la lutte contre le Grand Paris Express, qu’à celle contre le projet Euratlantique à Bordeaux ou les carrières de Suisse (ZAD de la Colline) et d’Ariège (Stop Gravières). Il est également repris par des luttes étroitement liées comme celle contre l’accaparement de terres par agro-industrie.

Mais pour l’opinion publique (appelons ainsi ce protagoniste impersonnel que tout le monde tente d’alpaguer), il est parfois peu aisé de comprendre ce qui relie toutes ces luttes. Le béton est si générique et diffus dans nos modes de vie, tellement omniprésent, que ces luttes se dissolvent dans un magma revendicatif commun à toutes les luttes : les injonctions abstraites perdent en subversivité devant une Apolline de BFM TV qui rétorque sans peine : « alors on ne fait plus rien ? ».

Le fait est que ces luttes ne sont pas « anti-tout » elles sont contre un système dominant qui aujourd’hui dirige l’ensemble de nos vies : le béton a effectivement son monde, et il s’agit non seulement de lutter contre un projet particulier, avec des impacts clairement identifiés et locaux, mais contre la filière qui se cache derrière : celle du BTP (« Bâtiments et Travaux Publics »). Faire cela sans se perdre implique d’identifier les cibles-symboles, les plus significatives, les points rouges qui une fois tombés sauvent autre chose qu’une emprise délimitée au sol.

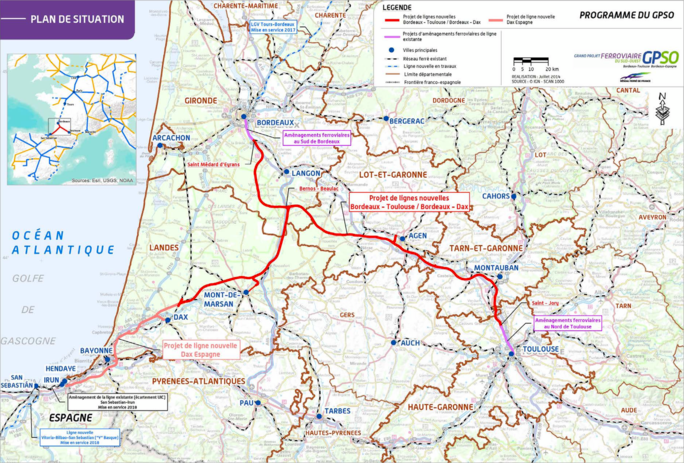

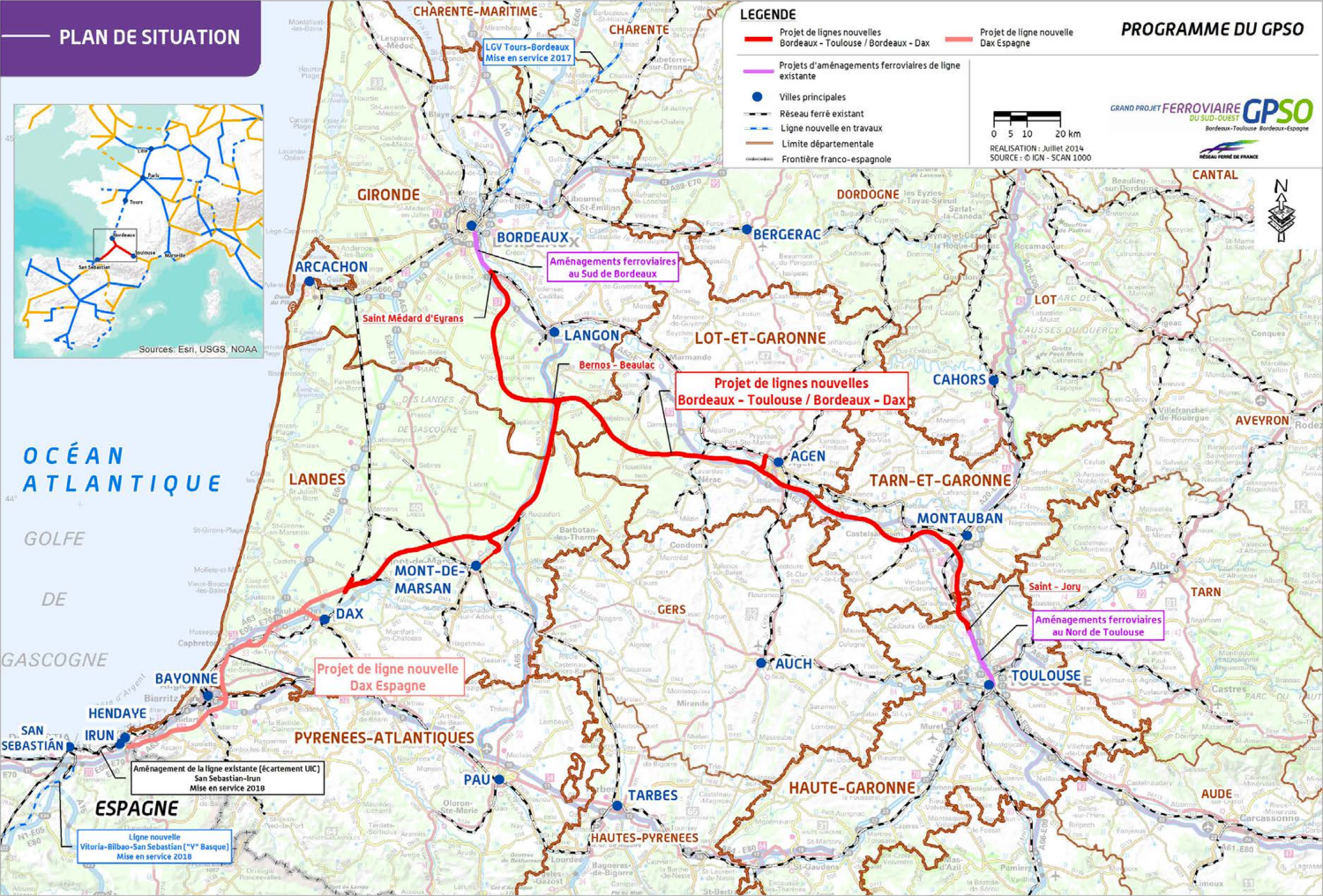

C’est le cas de la lutte contre les lignes à grande vitesse (LGV) du Sud-Ouest. Un projet pharaonique, dont les besoins en matériaux cumulent un volume équivalent à 21 pyramides de Khéops et dont l’approvisionnement par camions doit générer un trafic supplémentaire sur les routes de 15 % pendant 5 à 10 ans (d’après le dossier d’enquête publique). Mais il ne faut pas se contenter de citer ces quelques gros chiffres : encore faut-il tirer les ficelles d’une chaîne d’approvisionnement qui implique le secteur du BTP dans son ensemble. Une chaîne longue avec des maillons fort solides mais presque transparents aujourd’hui. Ce secteur oriente pourtant – littéralement - nos déplacements : les axes de transport structurants étant déterminés par le tracé des voies ferrées et celui des autoroutes. Or :

Derrière le secteur des Travaux Publics : l’extractivisme.

Et derrière ça : le néo-colonialisme, que l’on pourrait qualifier de « domestique ».

En effet, si ce n’est plus le colon qui vient piller des terres lointaines, en 2023 c’est Vinci, Eiffage, Systra et Lafarge (ou leurs filiales et sous-traitants) qui viennent piller les nappes et les roches de nos départements habités.

Adopter le point de vue d’une chaîne d’approvisionnement tentaculaire

Pour remonter la chaîne d'approvisionnement d'un chantier aussi titanesque que le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO, le projet des lignes à grande vitesse du Sud-Ouest), le premier réflexe est de ce concentrer sur les voies ferrées : l'élément le plus visible et immédiatement reconnaissable des lignes ferroviaires. En effet l'imaginaire autour des LGV et en particulier du ferroviaire met en avant le rail avant tout, évoquant peu "le reste" que l'on s'attachera donc à décrire plus loin. À constater le nombre d'ouvrages et de sites de "référence", voir de revues, dédiées à cette filière industrielle, il existe bien un certain fétichisme ferroviaire d'ingénieurs ou techniciens, associé à un savoir-faire presque assimilé à un patrimoine. Comme pour le nucléaire, d’ailleurs. C'est que le "progrès" aurait commencé par la vitesse, dans une recherche de performance mesurée en km/h.

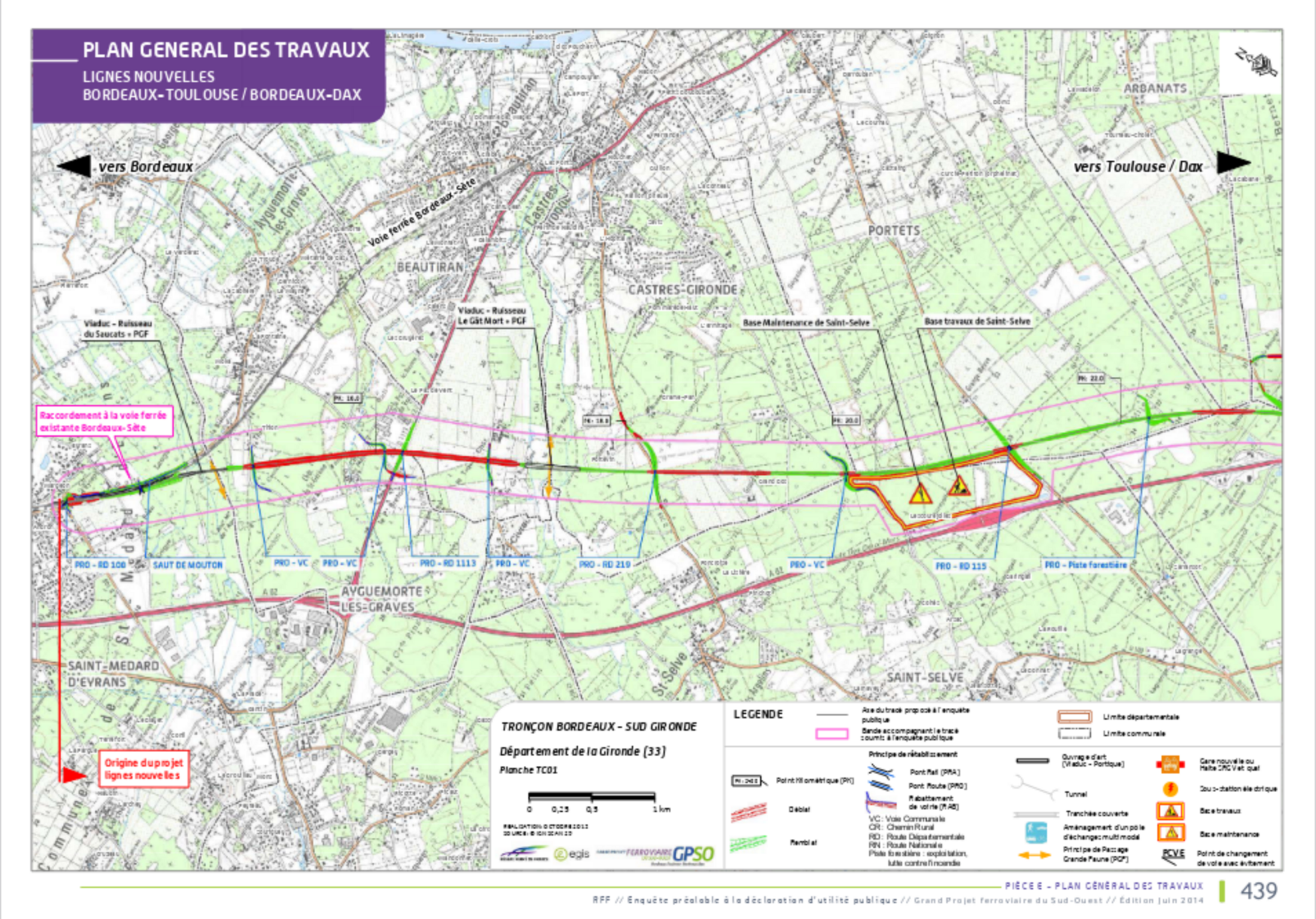

La voie ferrée ne correspond pourtant qu'à une partie de l'infrastructure des lignes à grande vitesse. Il y a aussi les caténaires, les postes de maintenance, les infrastructures électriques, les raccordements, la signalétique, les aménagements de voiries (notamment les routes), et bien sûr les ouvrages d'art. Tout cela est généralement évoqué en toute abstraction par "le chantier" dont on se doute sans le regarder de très près qu'il est très polluant et émetteur de gaz à effet de serre. De fait, le béton correspond au troisième secteur industriel le plus polluant après la chimie (d'après le CITEPA).

Adopter le point de vue des approvisionnements de ce grand projet en particulier, c’est poser une question en apparence simple : "de quoi a-t-on besoin pour faire une ligne à grande vitesse ?" pour en détourer quelques implications concrètes.

Lien entre les carrières, sablières, gravières et projet de lignes à grande vitesse

Avec les ouvrages d'art, la construction de la voie ferrée constitue un des principaux postes de béton et granulats. Elle se décompose en plusieurs éléments :

- la plate-forme (le terrain aménagé sur lequel repose la voie) ;

- le ballast (une épaisseur compacte de cailloux durs et concassés qui permet de stabiliser le sol pour éviter des déformations dues au poids des trains).

- les rails et les traverses (ces pièces en béton qui permettent notamment de maintenir l'écartement des rails) ;

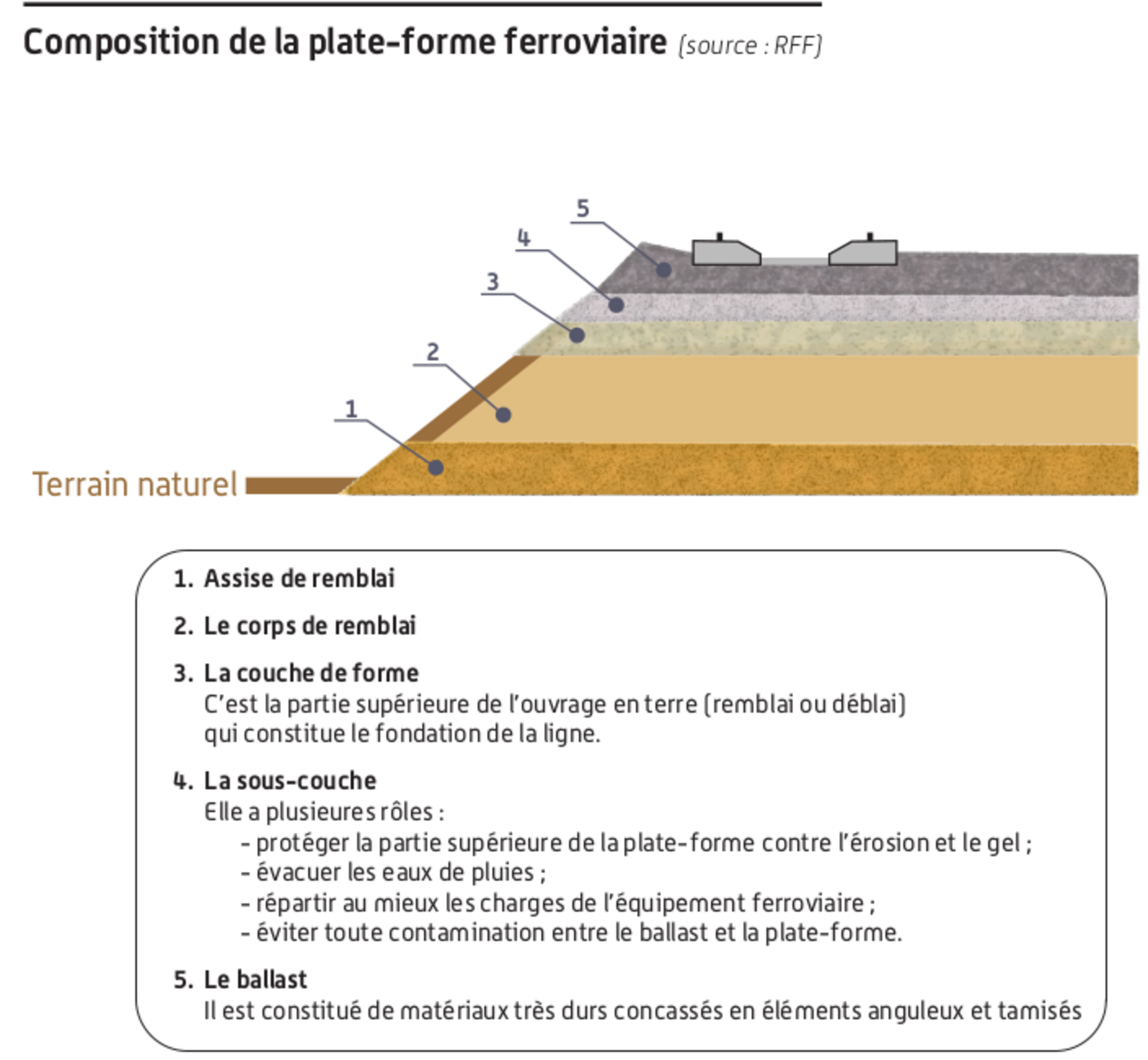

La plate-forme s'adapte à la nature géotechnique du sol et à l'environnement (conditions hydrologiques et hydrogéologiques), raison pour laquelle les LGV supposent autant de sondages (il faut s'attendre à des milliers de sondages pour le tracé de 327km de ligne nouvelle prévu par le GPSO). Elle nécessite, dans la plupart des cas, des aménagements tels que remblais et déblais - les fameux travaux de 'terrassements' - qui s'organisent en différentes couches :

Agrandissement : Illustration 1

À titre d'exemple, pour construire la première ligne à grande vitesse, la LGV Paris-Lyon il a fallu entre autres d'après SNCF :

- 100 000 tonnes de rails

- 1 500 000 traverses en béton

- 5 900 000 tonnes de ballast

Ce qui peut interroger globalement sur la provenance de l'ensemble des matériaux concernés par la construction d'infrastructures nouvelles, étant donné les quantités requises. Sans grand mystère, ces matériaux proviennent notamment de :

- Carrières (= extraction de roche qui donnera du granulat pour la plateforme, notamment les remblais, ou pour le ballast, et qui sert aussi pour les enrobés de routes) ;

- Gravières (= extraction de grave, qui donnera des granulats alluvionnaires pour le béton, ou pour la plateforme également) ;

- Sablières (= extraction de sable, qui sert aux remblais et béton).

Le béton étant lui-même un mélange de granulats ou sables avec un liant de ciment (argile + calcaire + eau). Par ailleurs, il est possible de traiter des matériaux en place, issus du déblais du chantier ou de carrières, avec un traitement à la chaux : elle permet de solidifier le tout et de rendre le remblais imperméable.

De plus, ces matériaux sont compactés, ce qui consiste à enlever les vides dans la matière pour solidifier et donner des surfaces imperméables et sans vie. Et ces opérations (compactage et traitement à la chaux) demandent de l'eau, d'où le fait que les enjeux écologiques des LGV découlent tant des problématiques indirectes associées aux carrières, gravières, sablières et centrales à béton, que des problématiques directes d'accès à la ressource en eau à l'aune de restrictions de plus en plus courantes en été.

Or les impacts environnementaux des gravières sont symptomatiques des enjeux cachés sur la nature des matériaux utilisés pour les grands projets. On retrouve les gravières principalement dans les vallées fluviales et les terrasses alluviales dans lesquelles les rivières et fleuves entraînent de grandes quantités de sables et de graviers issus de la roche, par érosion. Les gravières correspondent ainsi à des sites complètement connectés aux nappes phréatiques dans lesquelles elles viennent puiser le matériau qui se nomme alternativement "grave", "granulat", "gravillon" ou même "tout-venant" dans le jargon si poétique du BTP. Pour cette raison, on dit aussi que les gravières sont des carrières "exploitant dans l'eau". Le problème est que cette extraction détruit la nappe, qui alimente pourtant les villes en eau et s'intègre dans un cycle naturel fragile : la 6e limite planétaire correspondant au cycle de l'eau bleue vient d'être franchie en 2023.

Les carriers détruisent en effet la nappe de trois façons : 1/ en rabattant la nappe (baisse de son niveau piézométrique), 2/ en exposant l'eau souterraine de la nappe à l'air libre qui devient une véritable bassine soumise à évaporation (voir photo ci-dessous), et 3/ en polluant les nappes lorsqu'ils "rebouchent" ces bassines créées lors de l'extraction avec... les déchets du BTP !

Agrandissement : Illustration 2

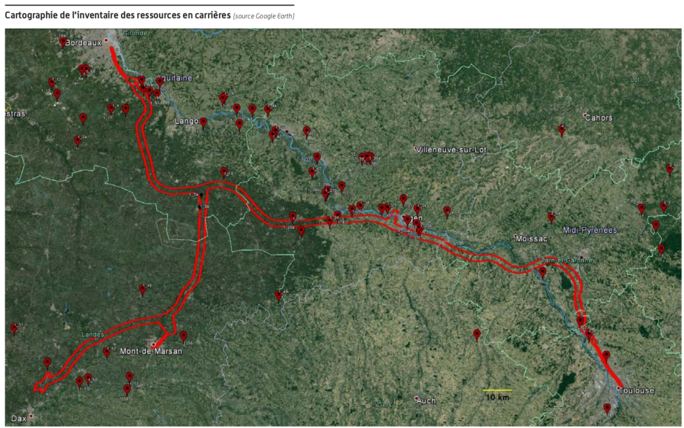

Les dangers de ces opérations sont exposés par le collectif "Stop Gravière" et dans un article du blog mediapart ici. En ce qui concerne le projet des LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, l'étude d'impact extraite de l'enquête publique établissait la listes des carrières ciblées en retenant un approvisionnement local accaparant 40 % en moyenne de la capacité de production sur 3 ans des carrières proches du tracé, complété par des carrières plus lointaines sur 2 ans et par des "emprunts nouveaux" mis en place sur 3 ans. Cela signifie l'ouverture de nouvelles carrières.

Agrandissement : Illustration 3

Or au sud de Toulouse, en Ariège, c'est dans la nappe phréatique alluviale qu'une extension des sites d'extraction de plus de 1000 hectares a été accordée début 2023 par le Schéma Régional des Carrières d’Occitanie jusqu’en 2039-2043, soit suffisamment loin pour durer jusqu'à l'ouverture des lignes à grande vitesse du GPSO. Ces projets d'extension sont menés par les entreprises Denjean Granulats, Spi Batignolle, BGO&SECAM et Midi Pyrénées Granulats, filière du groupe Lafarge (voir cet autre article du blog mediapart pour plus d’éléments sur le fonctionnement de ces nappes et les impacts des carrières).

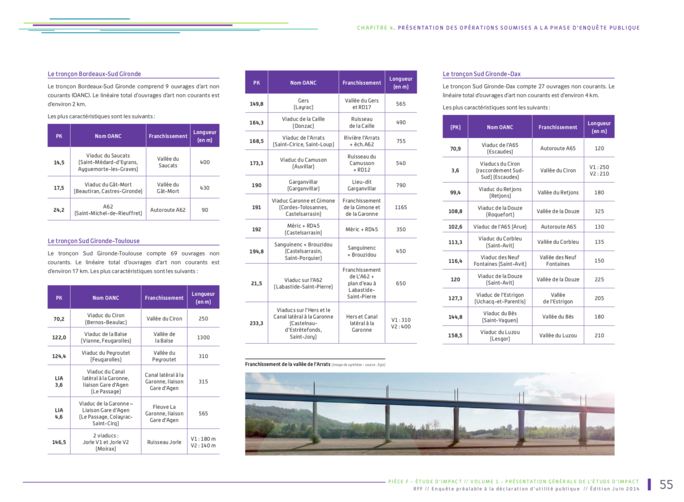

Lafarge est justement plus couramment connu dans le monde du béton, matériau tout aussi stratégique pour le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO). En effet, si les traverses des voies ferrées sont en béton, des quantités astronomiques sont nécessaires pour les 454 d'ouvrages d'art à mettre sur pieds, littéralement, pour ce projet.

Bétonisation : lien entre centrales à béton et LGV

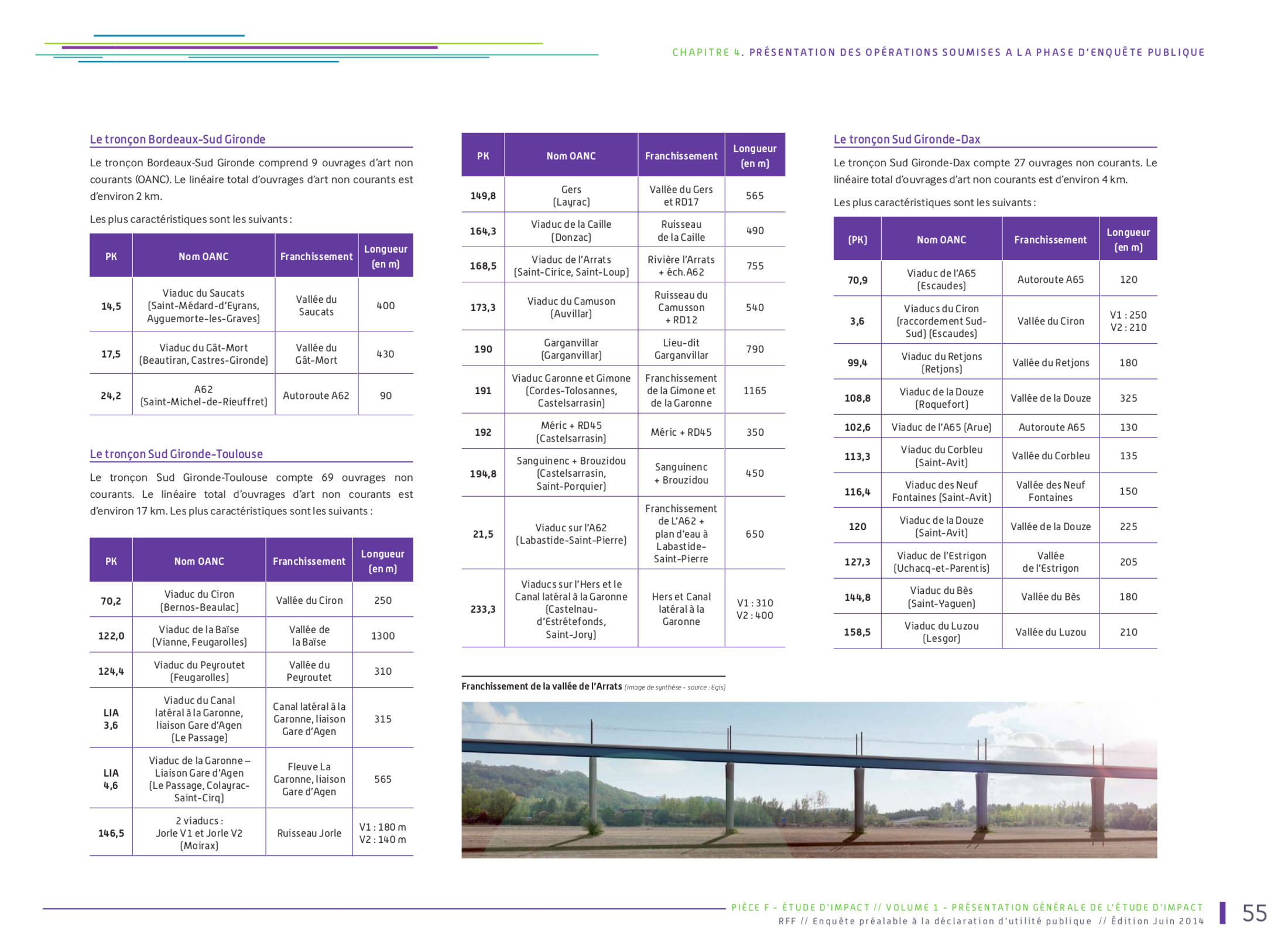

De fait, chaque ouvrage d'art tel qu’un viaduc ou un tunnel, c'est plusieurs milliers de tonnes de bétons à exploiter. En effet, le béton y est partout : fondations, piliers, tablier (partie horizontale des ouvrages d'art). Certains éléments sont parfois fabriqués par des usines temporaires réparties sur le tracé.

Agrandissement : Illustration 4

Mais il y a aussi le béton que l'on ne voit pas : celui qui est infiltré directement dans les nappes pour constituer les fondations de ces ouvrages, c'est-à-dire sa base stable "en dur" sur le sol. Il s'agit de creuser avec une foreuse jusqu'à toucher la couche dure, cela peut être 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou plus. Un mélange de béton est alors injecté à l'intérieur. Si il y a des cavités ou des nappes, une partie peut se diluer dedans : on peut donc imaginer ce qu'il se passe au niveau des zones humides, où sont précisément prévus des viaducs gigantesques pour le chantier du GPSO, qui passerait parfois même au-dessus d’autoroutes. Comme à Las Vegas, mais en plein dans la Vallée du Ciron : ce cumul ne ferait donc pas peur à Christophe Huet, chef de l'Agence du GPSO de SNCF Réseau, maître d'ouvrage du chantier, qui a pourtant toutes les bonnes raisons de s’inquiéter.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

En effet on peut s'interroger sur la viabilité (technique) d'un tel chantier qui n'a d'ailleurs jamais été avalisée par les "experts" de la commission d'enquête publique (pour rappel, un des seuls projets de France dans ce cas). Car projeter de couler du béton sur la Vallée du Ciron pour asseoir des piliers de béton, c'est passer à côté d'un écueil de taille : on aura beau pomper dans les nappes pour assécher le terrain (on appelle cette opération le 'rabattement' de nappe), le milieu reste l'un des plus humides de France. L’Aquitaine est le “pays des eaux” (sa signification en langue ancienne), et à l’époque de Napoleon les landes étaient un gigantesque marais qui reste aujourd’hui tapis sous l’herbe d’un territoire à l’apparence plane. Un aperçu de l’embourbement qui attend le maître d’ouvrage est donné par les archives du chantier de l’autoroute A65 qui traverse le Ciron dans la même zone, documenté par la SEPANSO dans un dossier édifiant. Photos à l’appui, la SEPANSO présente entre autre malfaçons les nappes altérées par ce chantier dont les pompes ont fonctionné jour et nuit à l'encontre de l’Arrêté inter préfectoral du 13 mars 2008 autorisant sous conditions la société A’LIENOR à réaliser les ouvrages en question, notamment un viaduc par-dessus lequel la LGV Bordeaux-Toulouse est censée se construire !

Ce serait finalement des dizaines de milliers de m3 de béton à couler pour ces ouvrages d’art, avant même de compter les gares et les traverses.

L'acier dans tout ce béton

Si l'on parle de "voie ferrée", et donc de ce métal coloré si facilement reconnaissable, l'acier nécessaire à ces infrastructures nouvelles est également un gros poste de consommation en eau et énergie : jusqu'à 60 m3 d'eau sont consommés par tonne d'acier produite. Et pour un ouvrage de 400m comme celui qui enjamberait la Réserve Naturelle du Gât Mort au sud de Bordeaux (pour prendre un exemple parmi beaucoup d'autres, cf. le tableau ci-dessus des ouvrages d’arts prévus pour ce projet), ce sont près de 1000 tonnes d'acier nécessaires.

Agrandissement : Illustration 7

À l'heure des sécheresses répétitives et des zones de restrictions d'eau pour les populations, qui n'ont jamais demandé ce projet de LGV, il y a de quoi frémir. Mais ces éléments ne sont que la partie émergée d'un iceberg qui comprend également les impacts en termes d'émissions des procédés de fabrications des matériaux, l’énergie nécessaire, etc.

Or, tous ces matériaux se transportent. Qu'ils soient fabriqués en usines et acheminés sur place (comme les traverses, les barres d'acier, ...) ou que la matière première soit fabriquée sur des usines temporaires du chantier (comme les granulats, le sable, ...), cela implique des milliers de rotations journalières de camion sur les routes. À tel point que l'enquête publique estimait à 15% l'augmentation de trafic sur les axes routiers pendant la durée des travaux (annoncée de dix ans). Un surcoût climatique que le bilan carbone du chantier n'a jamais comptabilisé (nous y reviendrons). En attendant, le président de Région Alain Rousset se félicite toujours de "mettre des camions sur les rails" avec ce grand projet, et nous marchons sur la tête.

Impacts multiples

Après cette remontée furtive le long de la chaîne d’approvisionnement du chantier du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest, faisons le bilan des enjeux rencontrés.

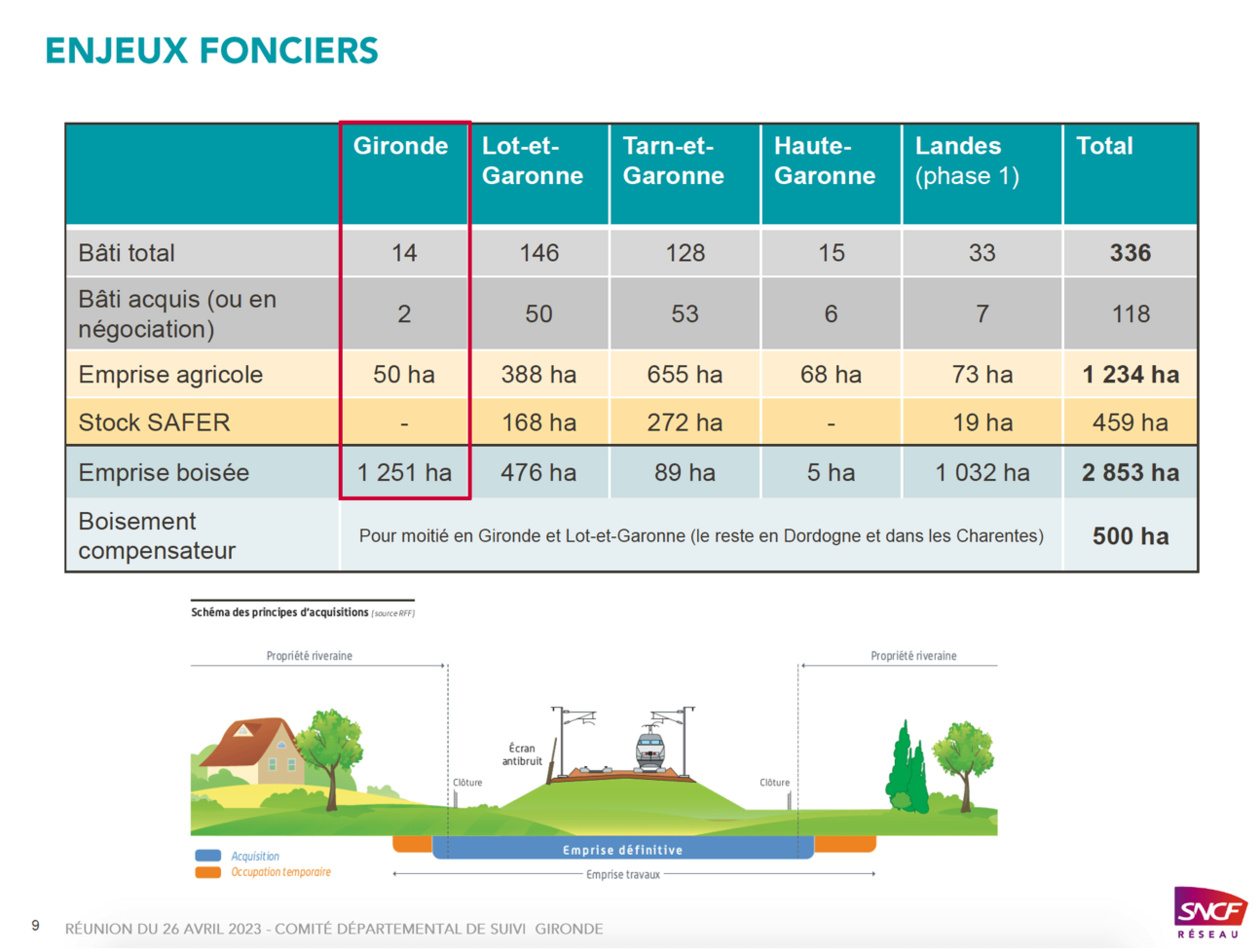

En ce qui concerne l'artificialisation, l'enquête publique donne une surface d'emprise estimée pour la phase 1 du GPSO, correspondant au projet des LGV Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse, de 4800 hectares (et 6000 hectares si on inclue la phase 2 qui irait jusqu'en Espagne), dont 1230 hectares de surfaces agricoles et 2850 hectares de forêts. Ces chiffres ne comprennent pas les carrières, lignes hautes tensions, ou encore les ZAC autour des gares comme celle de 600 hectares à Montauban (voir cet article) qui sont des 'à-côté' de ces LGV, mais qui n'existeraient pas sans elles. Il en va de même pour le bilan carbone réalisé par le maître d’ouvrage qui ne prend pas en compte le SCOPE 3 (c’est-à-dire les impacts des sous-traitants et des approvisionnements du chantier), pourtant obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Ceci est d’autant plus alarmant que les promoteurs du projet des lignes nouvelles s’appuient sur ce chiffre erroné pour affirmer que « le bilan carbone du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest devient positif au bout de seulement 10 ans après la fin des travaux » (citation du site lgv2030.fr, récemment parodié en rétablissant les faits point par point sur stoplgv2030.fr). Le carbone ayant un effet immédiat sur le réchauffement, l’intérêt d’un tel calcul de « temps de retour carbone » reste à questionner, d’autant que le report modal attendu pour compenser ces émissions carbone n’a jamais été établi quantitativement par une quelconque étude. Miser sur un tel report modal sachant que les fréquentations de ligne aérienne Orly-Toulouse en baisse de 40% entre 2019 et 2023 faussent le point de référence du calcul, c’est surestimer fallacieusement les bénéfices de ces LGV.

Agrandissement : Illustration 8

Il faudrait également tenir compte d'un autre fait surprenant : la mention d'une "occupation temporaire" figurée en orange dans les documents SNCF Réseau notamment (voir planche ci-dessus). Elle correspondrait à l'emprise non acquise par SNCF mais qui serait occupée le temps des travaux : le terrain autour des voies serait en effet aménagé sur une largeur plus importante que son emprise définitive pour les dépôt de terre, les pistes d'accès pour les engins de chantier, etc. Mais ce ne serait en aucun cas "temporaire" puisque ces pistes seraient traitées à la chaux, les bases vie seraient en grave ou bitumées, la couche arable du sol serait décapée et les couches inférieures mélangées sur les talus et remblais. Il n’y aurait donc pas de « remise en état » qui vaille, malgré ce que l’on peut lire dans le dossier d’enquête publique (notamment dans l'étude d’impact, page 12). À cet égard, l’Autorité Environnementale répondait en 2014 au maître d’ouvrage qui assurait avoir « tenu compte des incertitudes inhérentes à la mise en œuvre d’un projet de grande ampleur, avoir pris des coefficients de sécurité et présenter une estimation raisonnablement fiable » que le cas de la LGV Bordeaux-Tours présentait les mêmes garanties et était pourtant passé d’une estimation de 3400 hectares d’emprise en 2010 à 5309 hectares en 2012 lors du dépôt de la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales et végétales protégées. Le principe même d’existence de telles dérogations mérite d’ailleurs d’être questionné : elles sont courantes et diversifiées dans leurs applications (la biodiversité, la sobriété énergétique, etc.).

Par exemple, pour finir d’effleurer ce thème, s'il y a bien un quota d'artificialisation à respecter donné par la loi "Zéro Artificialisation Nette", qui voit l’environnement sous le prisme d’une sorte de bilan comptable des espaces naturels, les dérogations pleuvent pour les grands projets (comme les Déclaration d'Utilité Publique, d'ailleurs). En effet, les grands projets bénéficieront d’une « enveloppe spéciale » d’artificialisation décomptée du quota initial de 125 000 hectares artificialisables.

L'imperméabilisation, terme à bien distinguer de celui d’ « artificialisation », correspond à un régime de loi distinct, celui de la Loi sur l'eau. Elle oblige le maître d'ouvrage qui imperméabilise les sols à créer des ouvrages de compensation (des bassins) pour éviter de rejeter les eaux de ruissellement, c'est-à-dire les eaux de pluie qui ne peuvent plus circuler là où le sol est devenu imperméable, directement dans les réseaux ou les cours d'eau, ce qui entraînerait par exemple des inondations. Ces bassins sont souvent construits en zone humide (puisque ce sont les zones qui justement sont soumises plus fortement au risque de débordement des eaux à certaines périodes) et consomment évidemment de l'espace : ils impliquent donc un "surcoût" d'artificialisation dans des écosystèmes déjà fragiles.

En outre, ces bassins de compensation peuvent toujours déborder (aucune compensation n’est infaillible) : les eaux viennent alors charger les cours d'eau malgré la régulation. Toutes ces eaux de ruissellement supplémentaires viendraient en l'occurrence se rejeter dans la Garonne et ses affluents. Au regard des risques d'inondations qu'impliquent le réchauffement climatique et des phénomènes exceptionnels répétés qui sont désormais attendus par le GIEC, le GPSO est un facteur aggravant, un "coût d'accélérateur" droit dans le mur.

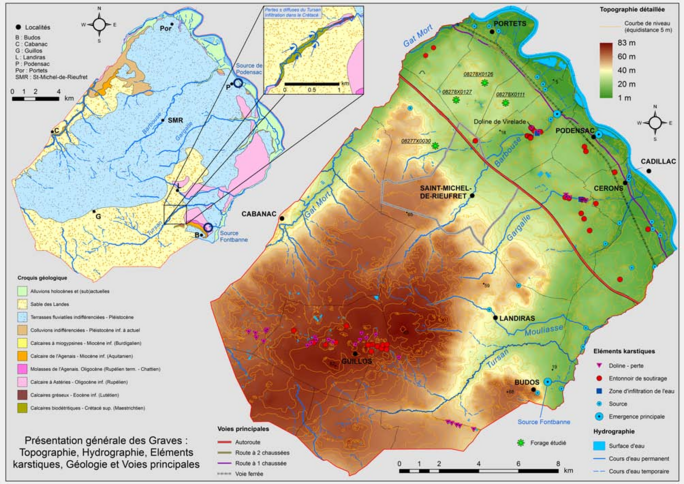

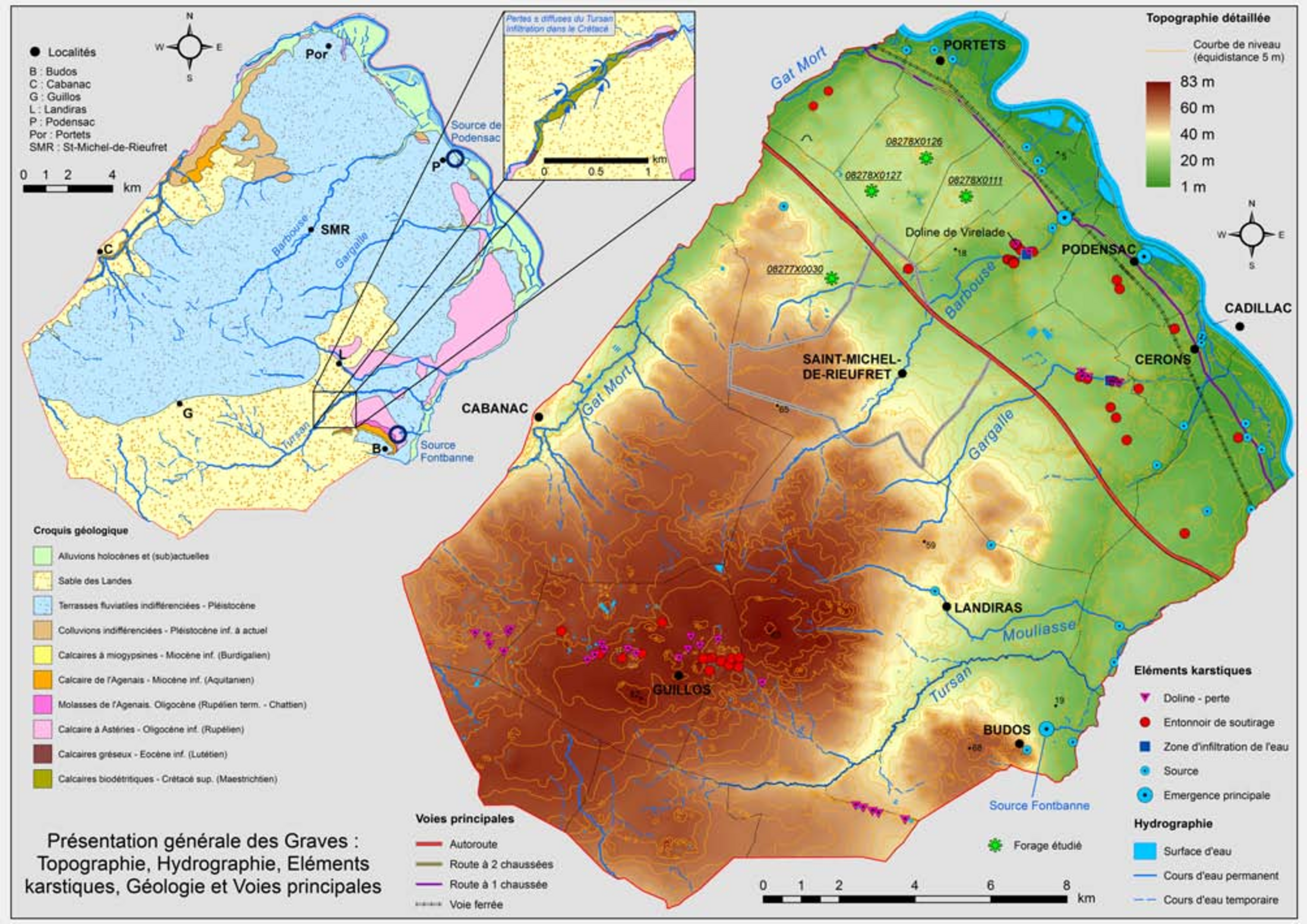

Au-delà du problème posé par artificialisation et l’imperméabilisation des terres, des enjeux liés aux eaux de surface ou à celles des nappes (pollution, inondations, appauvrissement voire tarissement pure et simple de la ressource), et aux émissions atmosphérique de gaz à effet de serre ou de particules fines du BTP, le chantier du GPSO posent un autre problème purement physique. Celui des effondrements sous-terrains.

Agrandissement : Illustration 9

Le professeur émérite au CNRS Richard Maire constate l’altération de certaines couches géologiques, liée à des « trous d’air » sous le sol, qui peuvent être d’origine naturelle mais sont, dans le cas précis des zones concernées par le tracé de lignes à grande vitesse, liées aux pompages qui abaissent le niveau de la nappe phréatique, provoquant un déséquilibre mécanique entraînant la désagrégation de la roche poreuse et l’affaissement de celle-ci avec la formation de vides souterrains. Richard Maire alerte ainsi sur l’instabilité du sol et les effondrements déjà constatés autour du tracé des lignes à grande vitesse, précisément à l’endroit des ouvrages d’art nécessitant des solides fondations. Ces aléas physiques pourraient bien mettre en péril le chantier des LGV, ce qu’il a fait remarquer dès l’enquête publique de 2014.

Cela est d’autant plus inquiétant que les collectivités se sont engagées, en signant le plan de financement du GPSO, à assurer la responsabilité financière de tout incident ou retard sur le chantier. Pour cette raison, des collectifs et élus ont formé un recours solidaire au Tribunal Administratif de Toulouse qui à ce jour suit encore sa procédure… Et les chantiers démarrent.

Un enjeu sociétal

De là, quelques parallèles peuvent êtres faits avec les projets routiers, puisque ce sont les mêmes filières et acteurs impliqués pour partie, en tous cas pour ce qui concerne les matières premières. En effet le collectif "Stop Gravières" montre que les gravières en extension au niveau de l’Ariège sont destinées à approvisionner tant les grands projets ferroviaires d’Occitanie que le projet d’autoroute Toulouse-Castres.

Vu sous le prisme sociétal, les projet de lignes à grande vitesse et d’autoroute ont cependant bien d’autres points communs1. Ils font semblant de suivre les mêmes règles de sobriété (éviter, réduire, compenser). Ils provoquent chacun des inégalités sociales en favorisant les plus aisés (ceux qui peuvent se payer un billet de TGV au prix moyen de 43 euros l’aller simple2 ou un aller-retour Toulouse-Castres à 17 euros). Ils témoignent aussi tous deux d’un déni démocratique illustré par les piétinements d’enquêtes publiques (défavorables) et les dérogations de lois pour les plus puissants (Zéro Artificialisation Nette, destruction d’espaces soi-disant protégés comme les sites Natura 2000, etc.).

Le plus criant, cependant, c’est l’effet de ces projets sur nos modes de vie.

Ce sont tous deux des projets d’infrastructures de transport, des projets qui donc influencent nos choix de déplacements, et plus encore nos rythmes. En effet une ligne à grande vitesse, une autoroute, portent en elles une folie des grandeurs des plus banalisées : l’accélération sans ligne de mire. Sans but.

Accélérer pour quoi faire ? Aller plus vite pour quoi faire ? Un aller-retour Paris-Toulouse à la journée pour quoi faire ? Osons une évidence : les « gains de temps » n’attirent que les gens pressés. Mais qui souhaitent vivre une vie pressée ?

1 Plus d’éléments sur les enjeux croisés des LGV du Sud-Ouest et du projet d’autoroute A69 ici : https://reporterre.net/A-Toulouse-la-lutte-pour-l-eau-rejoint-celle-contre-l-A69

2 Source : Autorité de Régulation des Transports (ART, anciennement ARAFER), Données du marché français de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, 2023.

Agrandissement : Illustration 10

Les promoteurs de ces projets prennent souvent l’argument à l’envers en affirmant que puisque les gens doivent aller plus vite, il leur faut des déplacements plus rapides. Puisque les gens perdent du temps dans les transports, il faut les rendre plus efficaces. Mais ils oublient alors l’alternative la plus évidente : diminuer les déplacements, s’ils posent tant de problèmes. Et si on partait moins souvent mais plus longtemps ? Et si on partait plus doucement, pour profiter du chemin ? Par exemple, en empruntant les axes existants et non saturés tels que la ligne ferroviaire 640 reliant Bordeaux et Toulouse (comme le montre l'Atlas du réseau ferré de France 2023 proposé par SNCF Réseau ici), et la route nationale RN126 reliant Toulouse et Castres.

Une fois réalisés, ces projets sont donc loin de permettre de nouveaux déplacements puisque les liaisons visées existent déjà : leur effet réel est bien plutôt de forcer nos rythmes en nous entraînant dans une course que nous n’avons jamais demandée. Ce sont donc des projets performatifs, la « performance », faussement connotée positivement, consistant à faire aller plus vite quand tout ce que la population demande est d’arriver à destination sans déconvenues.

En somme, ces projets de répondent pas à un besoin de mobilité, ils créent un impératif de vitesse pour quelques métropolitains aisés, et les actionnaires du BTP.