Agrandissement : Illustration 1

Qu'un élu tienne des propos inexacts pour défendre un grand projet, c'est quelque chose d'assez courant. Ce qui l'est moins, c'est que des étudiants en sciences politiques présents dans la salle réagissent immédiatement face à lui en présentant des pancartes de "LGV" barré à gros traits rouges. Leur objectif ? Un droit de réponse aux propos tenus par M. Rousset.

Mais dans le cadre de cette série de rencontres affichant pourtant au programme "La quête du Vrai – Journaliste, acteur ou témoin ?", pas une question de la salle ne fut admise. Et dès le lendemain, le journal Sud-Ouest reprenait l'entretien en avalidant les propos d'Alain Rousset sans vérification, colportant ainsi des mensonges d'une portée dramatique étant donné les enjeux du projet. Avec un démarrage des travaux prévu dans l'année, et l'enquête publique environnementale en cours du côté de Toulouse, il semble urgent de rétablir la vérité.

Nous avons donc repris l'entretien et détouré 11 affirmations fausses ou inexactes énoncées par Monsieur Rousset durant ses 16 minutes de roue-libre face aux étudiants de Science Po (en vidéo sur la chaîne Youtube Science Po Bordeaux), immortalisées également dans un entretien au journal Sud-Ouest avec Alain Anziani président de Bordeaux Métropole.

Affirmation no1 : "Ce ne sont pas 5000, mais 700 hectares artificialisées"

Il est vrai que ce ne sont pas 5000 hectares qui seront artificialisés. Ce sera probablement bien plus.

Un ordre de grandeur approché est déjà donné par un rapport de Réseau Ferré de France établi en préparation du débat public de la LGV PACA, stipulant que pour chaque kilomètre de ligne nouvelle environ 10 hectares de terres sont artificialisées. Or, l'Agence du GPSO, l'instance de maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau, affiche un total de 327 km de lignes nouvelles sur la seule phase 1 du projet (et 418km en comptant la ligne nouvelle Dax-Espagne reportée). Sans éplucher le rapport d'enquête publique, le bilan d'artificialisation semble tout de même plus proche de 5000 que de 700 hectares.

_________________________________________________________

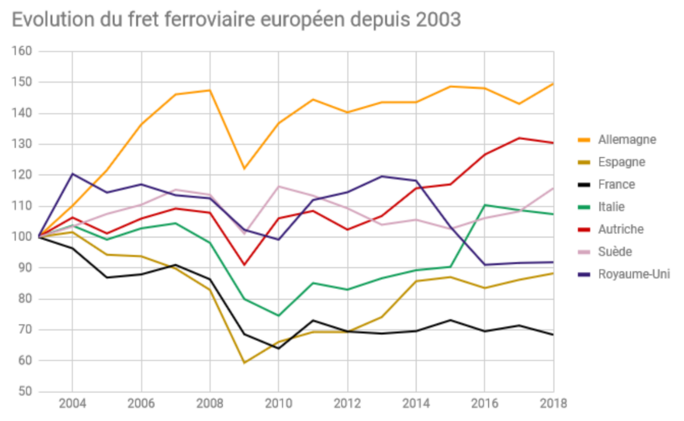

En premier lieu, l’implantation d’une telle infrastructure entraîne une forte consommation d’espace.

En moyenne, une LGV consomme une surface de 10 hectares par kilomètre (emprises ferroviaire stricto sensu + emprises des rétablissements de voiries, des rétablissements hydrauliques, des aménagements paysagers, etc.).

Source : "Les impacts d'une ligne à grande vitesse, LGV PACA : préparation du débat public", Réseau Ferré de France et Scetauroute, 2004 - Lien.

_________________________________________________________

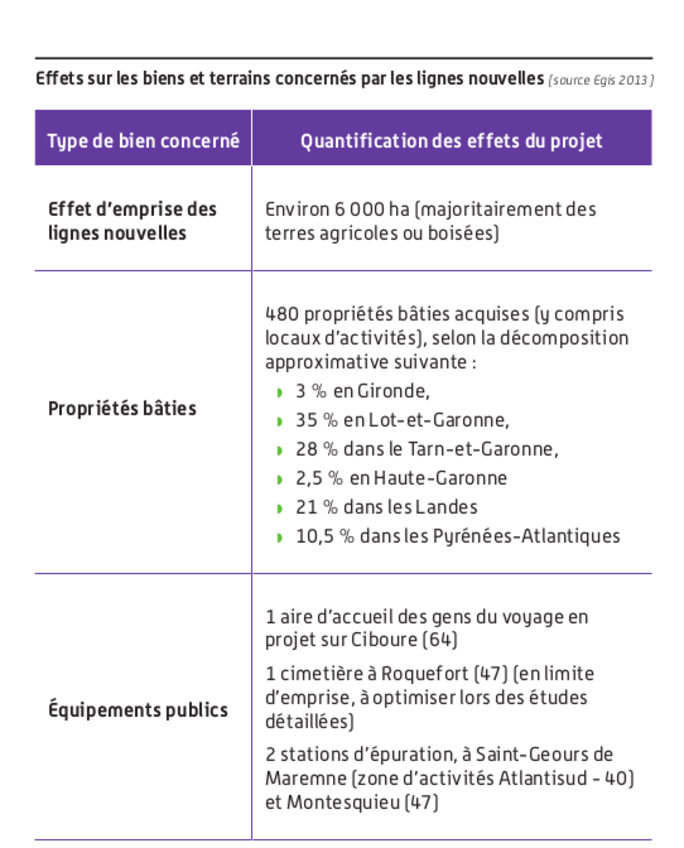

Mais les chiffres précis du Grand Projet ferroviaire du Sud Ouest sont donnés dans l'étude d'impact. Le maître d'ouvrage livrait ainsi dès 2014 une estimation de 4800 hectares d'emprise (soit 6000 hectares pour la totalité du programme dont 1200 hectares pour la ligne nouvelle Dax-Espagne, qui a été reportée depuis).

Agrandissement : Illustration 2

Ce chiffre fut repris également dans le rapport de la commission d'enquête publique et par les instances gouvernementales officielles telle que l'Autorité environnementale.

_________________________________________________________

Pour ce qui concerne les activités agricoles et sylvicoles et les 4800 hectares d’emprise consommés, le maître d’ouvrage s’engage à élaborer des protocoles avec les organisations professionnelles agricoles et forestières afin de fixer un cadre homogène pour l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires et exploitants agricoles et sur la base d’acquisitions amiable dans la quasi-totalité des cas.

Source : GPSO, Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, Rapport de la commission d’enquête GPSO/LN, 27 mars 2015, p288.

_________________________________________________________

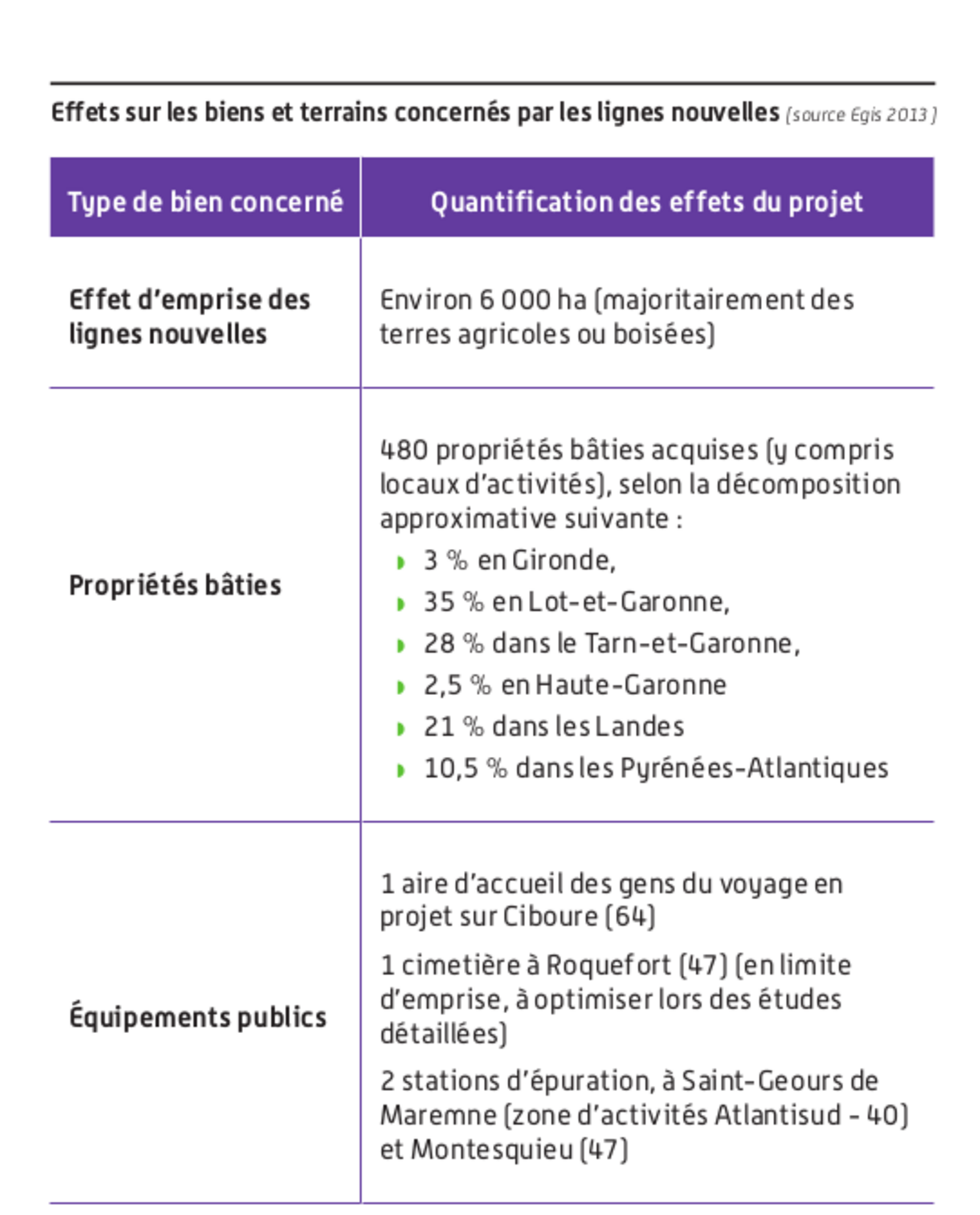

Enfin, le 23 avril dernier un tableau établissant le bilan des enjeux fonciers du projet a été présenté lors des comités départementaux de suivi du projet faisant figurer en outre le détail de l'emprise sur les forêts (2850 hectares) et sur les terres agricoles (1230 hectares).

Agrandissement : Illustration 3

Alain Rousset, en tant que membre du comité de suivi, connait ces chiffres. Pourquoi parle-t-il donc de "700 hectares" ? Il précise dans l'entretien au journal Sud-Ouest qu'il se réfère à "l'emprise de la voie". Il fait ainsi mine de comptabiliser uniquement la surface correspondant à la plateforme ferroviaire (les rails et le ballast à proprement parler) en faisant fi des calculs réalisés par les ingénieurs ferroviaires tenant compte - eux - des bases maintenance, sous-stations électriques, bases vie pour le chantier, aménagements de voierie, .... Autant d'emprises déportées du tracé mais tout aussi significatives.

Agrandissement : Illustration 4

En outre, lorsque les opposants au projet altertent sur la destruction de plus de 5000 hectares, ceux-ci font référence à l'artificialisation indirecte, induite :

- En amont du chantier, en raison des besoins colossaux en matériaux notamment pour alimenter les remblais. Il est ainsi prévu l'ouverture de nouvelles carrières qui ne seront pas neutres sur le bilan foncier du projet. Cela est énoncé noir sur blanc dans l'enquête publique page 85, disponible en ligne ;

- En aval, avec des zones d'aménagement prévues autour des gares (ZAC). Elles correspondent à plusieurs centaines d'hectares supplémentaires de réserve foncière, comme à Montauban.

Affirmation no2 : "Il n'y a pas d'imperméabilisation des sols dans le cadre de ce projet"

Alain Rousset a affirmé que les sols ne seraient pas imperméabilisés par ce projet. L'imperméabilisation, terme à bien distinguer de celui d’ « artificialisation », correspond à un régime de loi distinct, celui de la Loi sur l'eau. Nous expliquons cela dans un précédent article.

Or l'imperméabilisation des terres aura bien lieu sur certaines surfaces, notamment toutes celles traitées à la chaux et recouvertes de remblais compactés justement à cet effet. Ces surfaces correspondent tout bonnement à l'ensemble des tronçons de la ligne nouvelle qui traversent des zones en creux (relief négatif), qu'il faut donc mettre à niveau par du remblais.

Cela est précisé tant dans l'enquête publique de 2014 que dans l'enquête publique environnementale de 2023 en cours pour les AFNT :

_________________________________________________________

L’élargissement de la plateforme ferroviaire va entraîner une augmentation de la surface de ruissellement des eaux. Cette imperméabilisation nouvelle créée par les nouvelles infrastructures est compensée par la mise en œuvre d’ouvrages de gestion des eaux pluviales dimensionnés de façon générale pour une période de retour de pluie de 20 ans a minima.

Source : Enquête publique environnementale des AFNT - Pièce C - Demande d'Autorisation au titre de la Loi sur l'Eau - p86

La réalisation des projets ferroviaires entraîne également une augmentation des surfaces imperméabilisées, avec pour conséquence une augmentation des débits et des quantités d’eau

pluviale ruisselée par bassin versant.

Source : Pièce F - Étude d'impact - Approche globale du GPSO - Effets des projets ferroviaires et mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs, p156

_________________________________________________________

Sur certaines lignes à grande vitesse, une couche de bitume se cache même sous le ballast des voies : la réalisation de "grave-bitume" est d'ailleurs encouragée par la revue Ville, Rail et Transports. Or de tels choix de conception, mentionnés dans l'enquête publique de 2014, peuvent entraîner d'autres pertes conséquentes en terme d'imperméabilisation des sols : rien n'est encore chiffré à ce jour.

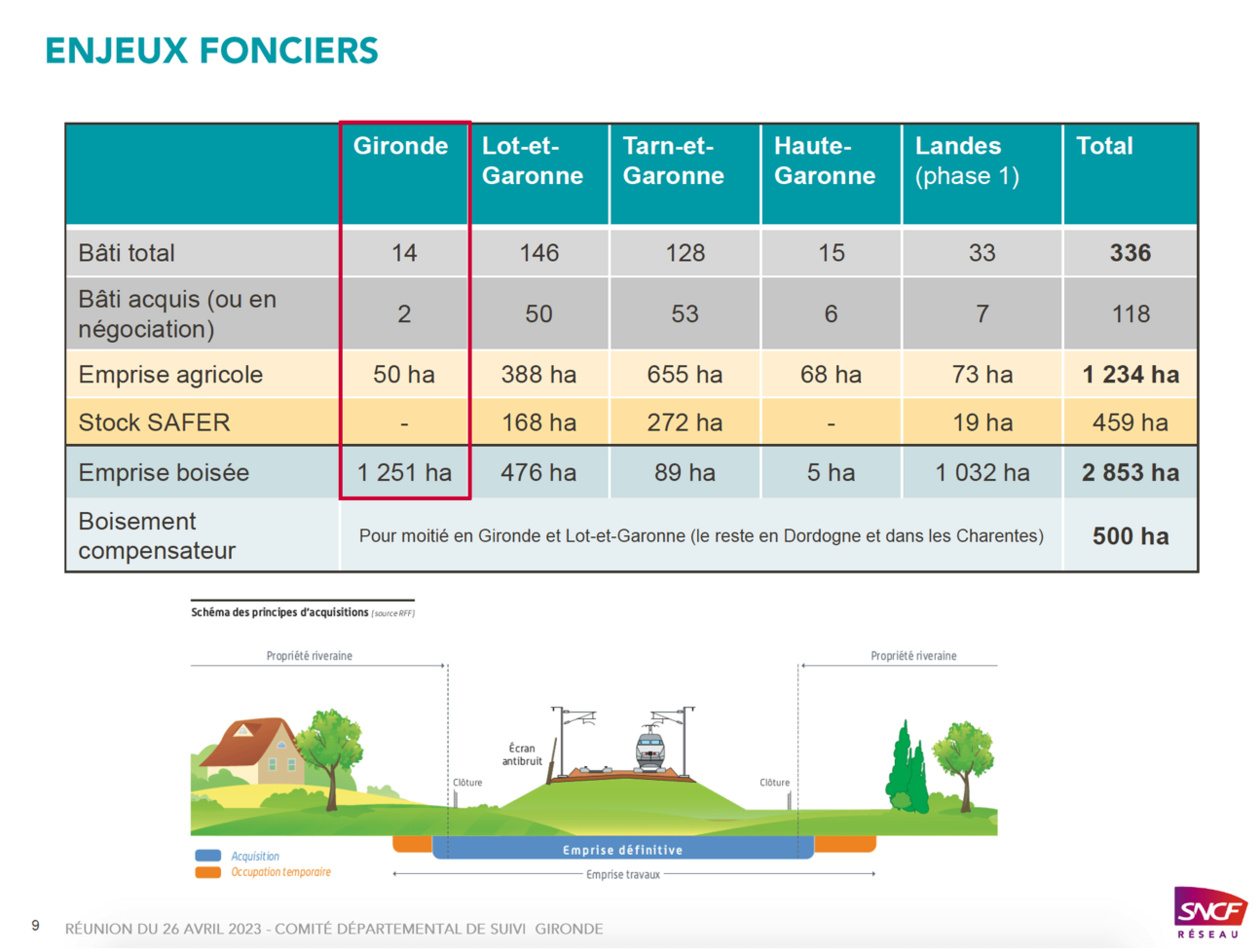

Affirmation no3 : "La LGV va servir à mettre des camions sur les rails" – le point sur le fret ferroviaire

Cet argument est une rengaine récurrente de Alain Rousset qui se vante de réduire l'empreinte carbone du fret de marchandises avec le GPSO.

Concernant l'objectif de report modal, celui-ci affirme en effet qu'il est nécessaire de libérer des sillons pour pouvoir faire passer plus de trains de marchandises. La LGV Bordeaux-Dax, en doublant les voies existantes, permettrait donc d'assurer un passage à l'échelle.

Dire cela, c'est donc faire l'hypothèse d'un problème de capacité des lignes existantes pour assurer le trafic des marchandises. Or il circule aujourd'hui moins de trains de fret qu'en 1980, comme le montre un article publié sur Le Vent Se Lève.

Agrandissement : Illustration 5

Si 587 kilomètres de lignes à grande vitesse ont ainsi été construites entre 2005 et 2020 (source), dotant la France d'un des réseaux grande vitesse le plus important au monde, cela n'a pas empêché le déclin continu du fret ferroviaire. Différents articles reviennent sur le sujet (par exemple ici et là) et montrent que le principal frein au report modal des camions sur le rail n'est pas le manque d'infrastructures ferroviaires, mais bien le manque de maturité du secteur logisitique quant à la transition écologique. Le fait est que les entrepôts, en 2023, sont toujours construits à proximité des routes pour favoriser ce mode de transport. Il faut en outre tenir compte des impasses techniques, notamment le choix du type de wagons qui impose des contraintes de chargement (ce point est plus amplement développé sur stoplgv2030.fr).

En dernière analyse, le soucis principal devrait être non pas de déporter le trafic de marchandises des routes vers le rail, mais de diminuer globalement ce trafic. L'insoutenabilité des logiques de croissance et de développement économique démontré dès le rapport Meadows (années 70) fait de cette "gestion durable" de milliers de tonnes de marchandises une ambition vaine.

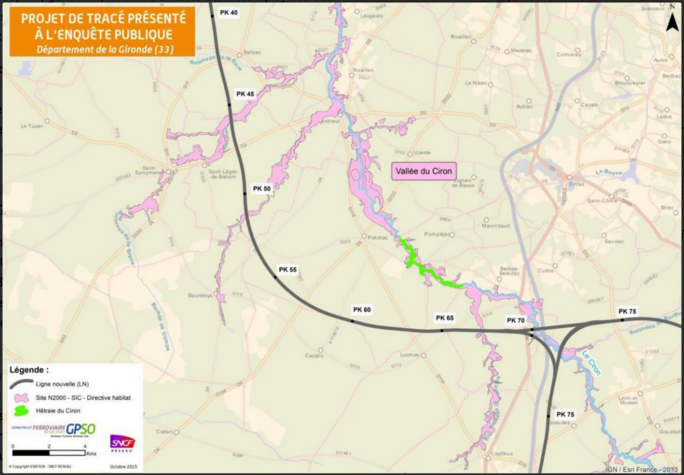

Affirmation no4 : "La Vallée du Ciron ne sera pas touchée, la LGV passe à 20km"

La vallée du Ciron et de ses affluents est un espace privilégié. Zone naturelle très sauvage, les hêtres en particulier y sont implantés depuis au moins 40 000 ans d'après les datations carbone : la vallée fut donc un refuge glaciaire et inter-glaciaire. Or les arbres protègent la rivière du soleil et permettent à l’eau de rester fraîche, même pendant l’été, ce qui induit la formation de brumes matinales et favorise l’apparition du champignon Botrytis cinerea, champignon indispensable à la production du vin de Sauternes. En outre de nombreuses espèces protégées trouvent refuge dans la Vallée du Ciron : loutre, cistude d'Europe, écrevisse à pattes blanches, ...

Alain Rousset minimise donc l'impact des LGV sur ce territoire unique au monde, en affirmant que le tracé de LGV passe à 20 kilomètres de la Vallée du Ciron. En regardant les cartes de plus près, on voit que le tracé passe en fait à 5 kilomètres au maximum (voir la carte extraite de l'enquête publique ci-dessous), en particulier la hêtraie (en vert sur la carte) est située à 3 kilomètres au nord du tracé et la ligne couperait la zone Natura 2000 correspondante.

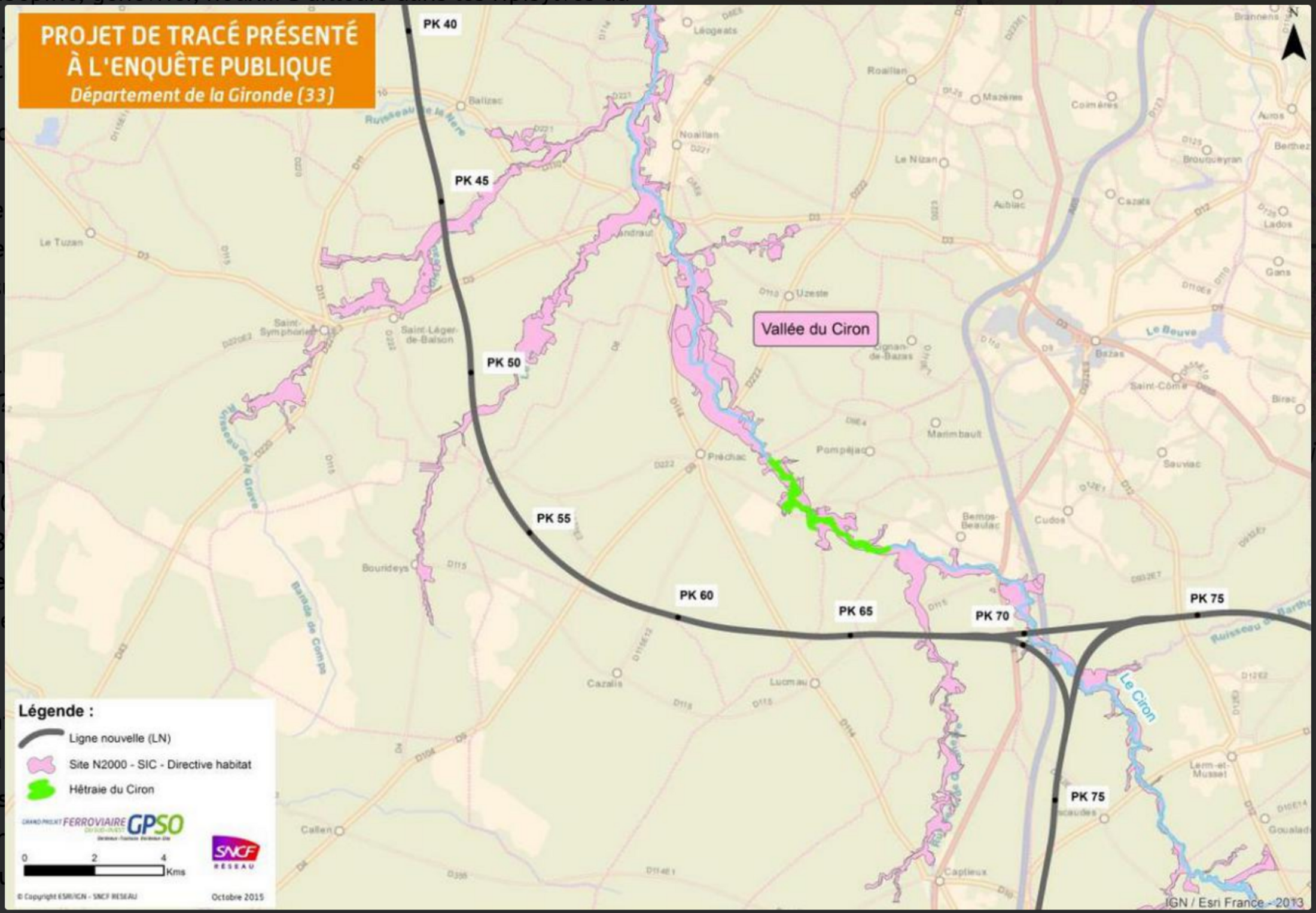

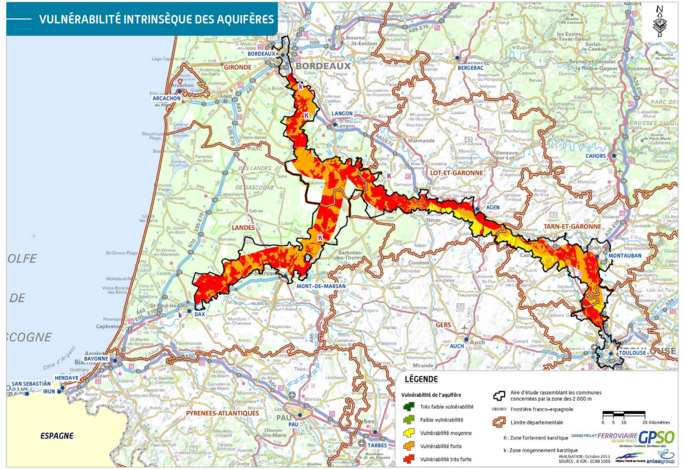

Agrandissement : Illustration 6

Le maître d’ouvrage oublie en outre de préciser que la vallée du Ciron est un chevelu hydrographique dans lequel rivières, ruisseaux et fleuves sont connectés à l'échelle globale d'un bassin versant. Ainsi, ce sont 80% des bassins versants de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie qui seront touchés : les bassins de l'Adour, de la Garonne et du Tarn-Aveyron.

Agrandissement : Illustration 7

Malgré cette proximité, l'entreprise qui s'est intéressée à l'impact du projet sur les cours d'eau ne s'est pas penchée sur le micro-climat spécifique de la Vallée : elle ne permet donc pas de conclure sur ce qui est considéré sans doute comme un détail parmi tant d'autres. Les scientifiques de l'INRAE restent alors sceptiques : « Les études complètes sur le microclimat concernent surtout la zone du Sauternais où les enjeux économiques sont plus importants. Or, le tracé LGV passe à une dizaine de kilomètres des premières vignes, c’est loin. Il faudrait faire les mêmes études autour de la hêtraie du Ciron, là où il y a une plus grande proximité entre la rivière et la ligne LGV. » (Jérôme Ogé, directeur de recherche à l'INRAE). « il y a une phrase dans le rapport sur la température de l’eau. Je trouve que c’est trop hâtif pour en tirer des conclusions. »

De fait, chaque viaduc suppose des infiltrations de béton, des constructions de voiries traitées à la chaux pour acheminer matériaux et engins de chantiers, et des pompages dans les nappes phréatiques (entre autres). Plus d'une dizaine sont prévus dans la Vallée dont certains de plusieurs centaines de mètres. Au niveau de Bernos Beaulac en particulier, il y a plusieurs dénivelés en raison des Gorges du Ciron et du profil en creux de la Vallée du Ciron : plusieurs milliers de m3 de remblais compactés seraient donc acheminés dans des zones extrêmement précieuses en termes de biodiversité. Face à ce chantier titanesque et la fragmentation induite par une ligne à grande vitesse qui couperait le territoire en deux, comment croire que l'équilibre d'un site à si forts enjeux écologiques resterait intact ?

Affirmation no5 : “Il faudrait arriver à faire passer des trains à 220km/h sur les lignes existantes, c’est impossible”

Sur la ligne Bordeaux-Dax, le gain de vitesse est minime : la ligne à grande vitesse permet de gagner de l'ordre de 10 minutes pour un trajet qui se fait actuellement sur les lignes existantes en environ 1h de temps. L’autorité environnementale, la commission d’enquête publique, le Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI), le Conseil Général à l’Investissement (CGI) sont également unanimes pour dire que le gain de temps entre Bordeaux et Dax est quasiment nul par rapport à la ligne actuelle modernisée (un "gain" d'environ 5 minutes). Ceci d’autant plus que la LGV allonge le trajet de 33 kilomètres, et que les investissements sur la regénération du tracé existant sont déjà actés (sur la ligne Marcheprime-Ychoux située sur le tracé Bordeaux-Dax).

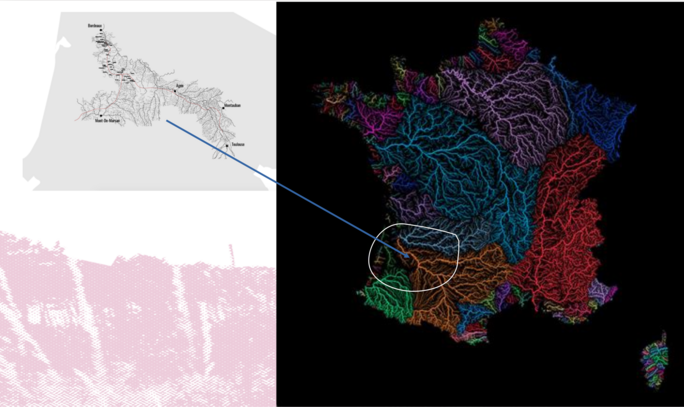

Alain Rousset priorise donc ainsi la diminution du temps de parcours sur le seul tracé Toulouse-Bordeaux, et ce au bénéfice de seulement 5,9% des usagers du train qui empruntent effectivement des LGV (d’après les données du marché français du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, livrées par l’Autorité de Régulation des Transports en 2023 et accessibles en ligne.)

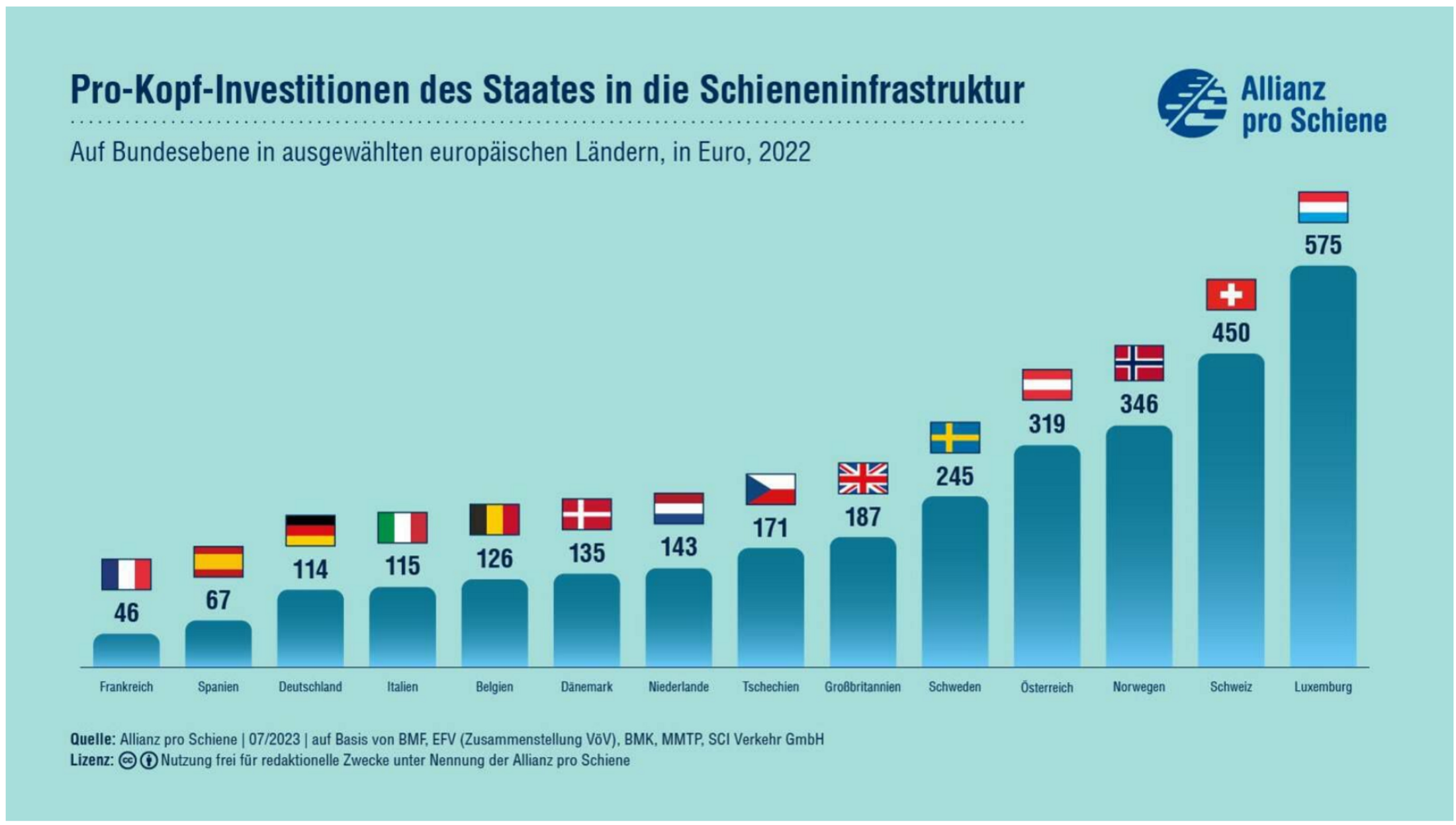

L'entretien des lignes existantes étant déjà coûteux, les entreprises de maintenance à bout de souffle et en sous-effectifs, la question est de savoir ce qu'il adviendra du réseau existant une fois les voies doublées par les LGV. La France étant déjà le pire pays de l'Union Européenne en terme d'investissement sur le rail, parviendra-t-elle à financer deux lignes sur les mêmes itinéraires ? Celles-ci n'assurent pourtant pas la même qualité de service public : le maillage par TER est beaucoup plus fin que ce que permet une ligne à grande vitesse qui ne s'arrête pas. Mais si l'on regarde les choix historiques en la matière, le graphique établissant la fermeture continue des petites lignes est édifiant.

Agrandissement : Illustration 8

Ainsi, lorsque Alain Rousset déplore que "pour atteindre 220 km/h sur la ligne existante, il faudrait fermer la ligne pendant dix ans", il se trompe véritablement d'objectif : les opposants ne défendent pas la course à la vitesse sur les lignes existantes, mais la valorisation des infrastructures en place dont le potentiel est loin d'être épuisé (voir par exemple les études Trans'CUB).

Affirmation no6 : "Les lignes actuelles sont saturées"

Un argument utilisé régulièrement pour justifier le projet des LGV est la saturation des lignes existantes, dont les promoteurs de Région arguent régulièrement sans jamais montrer un seul chiffre de l'exploitant SNCF Réseau. Pourtant à y regarder de plus près, plusieurs points permettent d'invalider cette hypothèse :

D'une part, si les lignes actuelles étaient saturées ce serait en des points précis comme les entrées/sorties de métropoles. Il convient donc en premier lieu de requestionner l'intérêt de 327km de lignes nouvelles si l'objectif est de faire sauter un ou deux bouchons localisés. On redimensionne dans ce cas l'ensemble du réseau régional tout en surestimant la capacité d'endettement des collectivités. Un bon exemple d'alternative est la solution proposée par le collectif TransCUB s'agissant du développement de la gare de Beautiran, permettant d'augmenter les capacités ferroviaires au sud de Bordeaux. Il s'agirait de remettre en état les 4 voies laissées à l'abandon faute d'investissement public.

D'autre part, de tels bouchons ne sont pour l'instant même pas avérés. Les cheminots que nous avons contactés nous précisent d'ailleurs qu'il n'est pas si simple de calculer la capacité de transport maximale sur les lignes existantes. Cela dépend de nombreux paramètres tels que le cadencement, les différentes vitesses des trains circulant, ... des modèles pour conceptualiser la saturation font même l'objet d'articles de recherche. C'est dire combien les prédictions de trafic sont hasardeuses.

Il existe cependant des estimations des taux d'occupation des trains. À date, les trains sont remplis en moyenne à 35% sur la ligne existante entre Bordeaux et Toulouse [d'après les recherches du CADE]. Cela signifie que la saturation concernerait tout au plus les heures de pointes. Or il est possible de s'adapter à de telles contraintes en priorisant le transport voyageurs à certaines heures (ce qui revient à supprimer le trafic de marchandises aux heures de pointe), et en modifiant certains paramètres de conception permanents (système de signalisation, cadencement des trains, ...). Ainsi on apprend des études demandées par les collectifs citoyens que :

_________________________________________________________

Sur le tronçon Langon-Montauban de la ligne existante Bordeaux-Toulouse [...] cette capacité pourrait être augmentée en remplaçant le système de signalisation contraignant BARP (Bloc automatique à permissivité restreinte) entre Langon et Montauban par le système BAL (Bloc Automatique Lumineux).

Source : Relevé du "recueil statistique des transports en Nouvelle Aquitaine 2019 - mai 2021. 20 TER, 14 Intercités, 13 TGV et 12 trains de fret ; étude CLERC (ou étude Claraco) - Lien.

_________________________________________________________

Focaliser ainsi le débat sur un éventuel bouchon ferroviaire à Ychoux, comme ce que fait Alain Rousset dans la presse, pour justifier un projet à plus de 14 milliards d'euros avec 327 kilomètres de lignes nouvelles est déjà ridicule en soi. Il serait en outre absurde de faire croire à la population que les lignes existantes ne sont plus bonnes à rien alors même que SNCF Réseau modernise en 2023 la ligne Marcheprime-Ychoux (sur le tracé Bordeaux-Dax) et la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, alternative au GPSO pour rejoindre Toulouse et Paris), montrant l'intérêt des lignes existantes et leur réel potentiel. Sinon, autant jeter par la fenêtre les 121 et 38,5 millions d'euros respectivement investis sur ces chantiers : une simple cerise sur le gâteau des lignes à grande vitesse inutiles du Sud-Ouest ?

Affirmation no7 : "Sans LGV, pas de RER métropolitain"

En lien avec la question de saturation des lignes existantes, les tenant du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest prennent régulièrement en otage la question des transports intra-métropole. Ainsi les lignes à grande vitesse seraient selon certains, comme Alain Anziani, justifiées pour le service rendu aux TER et associé au RER métropolitain.

Que des aménagements ferroviaires permettent l'amélioration des transports en métropole, les opposants aux GPSO peuvent l'entendre. Ceux-ci questionnent cependant l'idée saugrenue de conditionner cela à la construction de 454 ouvrages d'art et 327 kilomètres de lignes nouvelles sur 4800 hectares. Autant justifier la destruction d'une montagne par le passage d'un hobbit.

Comme ce que dénoncent Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, et le groupe EELV au Conseil Régional, il n'a jamais été nécessaire de financer 14 milliards d'euros pour mettre en oeuvre des aménagements estimés à quelques centaines de millions d'euros : pourquoi ne pas avoir dissocié les deux dès le début ? C'est ainsi que les collectifs d'opposant qualifient les AFSB (aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux), partie intégrante du GPSO, de cheval de Troie des LGV.

Et le discours abracadabrantesque de Bordeaux Métropole (via son président Alain Anziani) - "pas de LGV, pas de trains du quotidien" - pose à date une énigme importante. Comment les TER ont-ils pu apparaître dans le Sud-Ouest sans les LGV ?

Affirmation no8 : "L'Union Européenne soutien le GPSO"

L'Union Européenne est attendue au tournant sur le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest, celle-ci étant comptée dans le plan de financement pour assurer 20% du montant total.

Or, l'UE n'a jamais annoncé qu'elle investirait autant dans le projet. Le financement dépendant des résultats de demandes de subventions faites dans le cadre des MIE (Mécanisme pour l'Interconnexion en Europe) qui supposent donc des transports trans-frontaliers par exemple entre la France et l'Espagne. Or le GPSO est sindé en deux phases, la deuxième correspondant au tronçon Dax-Espagne... reporté à la suite de l'enquête publique de 2014-2016.

Le Pays-Basque s'est soulevé en masse contre le GPSO dès cette époque avec des manifestations à 12 000 et 15 000 personnes à Hendaye et Bayonne, y compris les agriculteurs (150 tracteurs à Bayonne).

Ils se sont également opposés aux sondages (5 réalisés sur 80 prévus). Pour ne pas confondre causalité et corrélation, le CADE (fédération des 60 associations au Pays-Basque et sud des Landes) n'a toutefois jamais dit pas qu'il avait fait reculer le projet à ses portes : c'est simplement l'impression que cela donne.

En se contentant des affirmations sourcées, il reste que lorsque Alain Rousset se félicite des 60 millions d'euros consentis par l'Europe en 2023 pour les aménagements ferroviaires, cela correspond seulement à 2% de sa part de financement attendue. L'Union Européenne trouvera-t-elle des raisons suffisantes pour financer les 98% restant d'un projet qui contrevient à ses propres lois en matière de protection de la biodiversité et de la ressource en eau, et à ses enjeux carbone ? Les élus de la coalition Vert/ACE à l’Union Européenne interpellent la Commission des pétitions à ce sujet.

Le prochain appel à subvention fixera le montant consenti pour la période 2024-2027. Cette échéance sera décisive pour le projet.

Affirmation no9 : “Les destructions seront réparées”

La plupart des 'réparations' évoquées dans le cadre des grands projets concernent généralement les destructions d'habitat d'espèces protégées.

_________________________________________________________

Plus de 420 espèces végétales et animales concernées par les emprises du programme du GPSO dont environ la moitié sont protégées. Les insectes sont les espèces les plus concernées : 25 % des espèces, suivis par les oiseaux (environ 120) et les espèces végétales (environ 100).

Source : Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, Pièce F - Étude d'impact (volume 3.1), p86, Réseau Ferré de France, 2014. Disponible en ligne.

_________________________________________________________

Elles consistent généralement à recréer des conditions d'habitats déportées sur d'autres sites, dans l'espoir que les espèces en question se 'relocalisent' à la destruction de leur lieu de vie. De même, pour les défrichages les compensations consistent surtout à replanter plus d'arbres ailleurs.

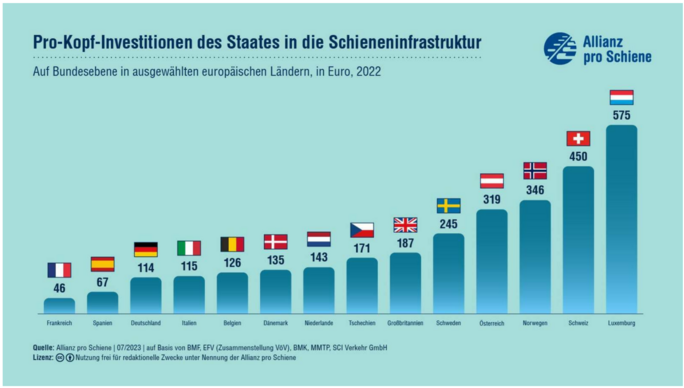

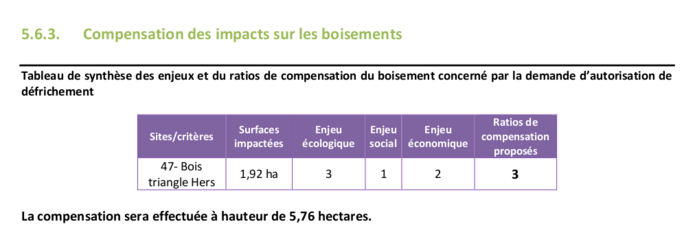

Agrandissement : Illustration 9

Ce qui pose alors problème, c'est le décalage entre les lois physiques et biologiques des écosystèmes, supposant des équilibres et interactions, des interdépendances dont on ne peut s'affranchir, et les mesures comptables associées où tout habitat d'espèce détruit ou arbre arraché correspond à des ratios compensatoires. On confond ainsi la qualité (l'équilibre) d'un écosystème avec ses données observables (le nombre d'individus de telle ou telle espèce) que l'on cherche à rétablir artificiellement par rapport à la mesure de l'état initial (avant le projet). Mais on aura beau reproduire les conditions de vie d'une espèce, cela ne garantie pas qu'elle rétablisse un équilibre localement, ni qu'elle soit bénéfique pour son nouveau territoire.

Des études de portée générales exposent ainsi les écueils des logiques de 'compensation' :

_________________________________________________________

Il y a donc deux décalages : (i) l’un entre l’énoncé des principes auxquels les différents systèmes de compensation répondent et leur mise en œuvre sur le terrain et (ii) l’autre qui découle du premier, entre l’objectif de NPN de biodiversité et les effets de l’application de la compensation.

Source : Julie Latune, Harold Levrel et Nathalie Frascaria-Lacoste, « Où en est la France en matière de compensation écologique ? », Cybergeo: European Journal of Geography [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, document 918, mis en ligne le 05 novembre 2019, consulté le 22 novembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/33228

_________________________________________________________

Si ces réparations pour la biodiversité ont bien leur limites, elles manquent encore de cibler l'ensemble des destructions engendrées par le projet. Par exemple la construction des vidaducs et ouvrages d'art suppose des infiltrations de béton et du pompage dans les nappes et aquifères en état extrêmement vulnérables. La destruction des nappes n'est pas concernées par les compensations environnementales (personne ne prévoit de "remettre de l'eau" dans celles-ci, à notre connaissance).

Agrandissement : Illustration 10

La thématique de la compensation environnementale a ainsi fait couler beaucoup d'encre, notamment quant aux résultats obtenus par exemple sur la ligne à grande vitesse Bordeaux-Tours. Elle ne semble convaincre que les élus promoteurs des projets.

Affirmation no10 : "Les LGV du Sud-Ouest permettraient le report modal de l'avion sur le train"

Le report modal de l'avion ou de la voiture sur le train est d'autant plus pertinent qu'il cible une part significative des transports de la population. En effet, se reporter sur le ferroviaire pour un trajet occasionnel tout en se reposant au quotidien sur son SUV pour les petits trajets, c'est encore participer à la deuxième cause de hausse des émissions de GES en France (selon un rapport WWF) tout en se donnant bonne conscience pour les vacances.

Or en habitant hors des métropoles, les populations restent très dépendantes de la voiture : le projet de métropolisation vise à concentrer les emplois indépendamment des aspirations de modes de vie des français, de plus en plus intéressés par la ruralité. Et bon nombre de personnes font ce choix pour des raisons financières : les loyers par exemple de Bordeaux sont intenables, notamment depuis depuis l'arrivée de la LGV Bordeaux-Tours en 2017 qui a invité les prix parisiens dans le sud. Mais les LGV ne permettent que la connexion des grandes métropoles ou villes denses entre elles, et le reste du territoire est traversé à toute vitesse. En effet, un arrêt dans une petite gare serait synonyme de perte de temps pour certains. Tant pis si cela implique l'asphixie du reste de la population, dont les fins de mois se perdent entre station-essences et péages.

Pourtant la Région Occitanie a montré en 2023 que les français n'ont aucun mal à prendre les trains plus lents (les TER), si les prix sont avantageux. De même, si la fréquentation des navettes Paris-Toulouse d'Air France s'effondre, ce n'est pas grâce à une solution alternative de transport rapide : le Covid-19 a permi de montrer que le substitut à cette liaison aérienne résidait dans un bon système de visio-conférence, et non une LGV.

Et de façon générale si les LGV incitent à voyager davantage en train sur de longues distances, ces trajets correspondent moins à des substitutions d'autres modes de transports qu'à des trajets supplémentaires induits par effet rebond. En somme, ceux qui ont les moyens voyagent plus qu'avant la construction de la LGV, mais ils ne revendent certainement pas leur voiture pour autant.

Finalement, il ne s'agit pas d'abolir les déplacements d'un bout à l'autre de la France mais de prendre la mesure de ce qu'ils impliquent. En l'occurence, le chantier à lui seul des lignes à grande vitesse du Sud-Ouest implique les émissions de CO2 équivalentes à 28 millions d'aller-retours Paris-Toulouse en avion. De quoi réfléchir à la pertinence des ambitions affichées par ses promoteurs.

Affirmation no11 : "L'alternative au projet de LGV, c'est une autoroute. Les opposants au projet ne proposent pas de solutions"

"Et c’est avec véhémence qu’il a dénoncé le virage « sectaire » d’une certaine écologie et sa tendance à dénoncer sans creuser les dossiers ni proposer de solutions" reprenait l'article Sud-Ouest du 17 novembre 2023, en citant Alain Rousset. Des précisions serait utiles : Monsieur Rousset fait référence à des solutions pour quel problème :

- La non-saturation des lignes existantes ?

- L'inutilité d'une course à la vitesse ?

- La futilité d'une quête infinie de développement économique ?

- La non-sapidité d'une vie réglée en métropole ?

Pour ceux-ci, les opposants au GPSO proposent deux catégories de solutions, chacune correspondant à des sous-axes de travail de grande ampleur (à défaut de Grand Projet) :

Abandonner le GPSO et annuler les contrats de financement de plus de 14 milliards d'euros cumulés avec les 25 collectivités signataires ;

Investir quelques millions, voire quelques milliards d'euros ainsi économisés sur :

- l'entretien des lignes existantes, et leur modernisation par endroit ;

- la remise en état des voies abandonnées de la gare de Beautiran dans le cadre de la solution proposée par Trans'CUB ;

- des conditions de travail dignes pour les ouvriers de maintenance, en lien avec un réhaussement des effectifs des entreprises de maintenance ferroviaire ;

- la réouverture des petites lignes de territoire et des gares associées ;

- une réflexion globale sur la transition vers le rail du secteur logistique avec les entreprises parties prenantes (comme STEF), en vue de l'exploitation des lignes existantes au moins au niveau de 1980 (ce qui - malheureusement - est déjà beaucoup) ;

- une réflexion sociétale concernant nos modes de consommation et de production en vue de transporter moins de marchandises sur le corridor Atlantique (décroissance) ET d'assurer notre résilience territoriale conformément à l'ambition de la feuille de route NéoTerra ;

- la mise à disposition du foncier inutilement acquis par SNCF Réseau pour les populations en difficulté de logement, notamment les migrant.e.s, en lien avec l'abolition du projet de Centre de Rétention Administrative de Mérignac.

Soulignons toutefois qu'il existe bien des alternatives dont les études n'ont pas été poussées pour la LGV (adapter les voies existantes, réhabiliter les lignes abandonnées pour les trains du quotidien...), ce que déplorait dès 2015 la commission d'enquête publique.

_________________________________________________________

L’exploration par la commission, de l’aménagement de la ligne existante entre Bordeaux et Toulouse n’aboutit pas à une supériorité incontestable du projet de lignes nouvelles, si on intègre les gains de temps, les coûts et les services rendus. La commission estime que l’évaluation et la prise en compte par le maître d’ouvrage de certains éléments de coût sont contestables (terrassements, réduction des shunts, élimination des passages à niveau).

Source : Conclusions et avis de la Commission d’Enquête publique GPSO/LN, mars 2015. Lien

_________________________________________________________

Mais avec le contre exemple des militant.es contre l'A69 qui ont proposé le projet pilote et pionner en Europe "Une Autre Voie", porté par le collectif citoyen La Voie Est Libre avec Amine Messal (ingénieur normalien) et Karim Lahiani (paysagiste urbaniste), sans pour autant obtenir l'abandon du projet d'autoroute, l’on serait tenté de conclure "à quoi bon" ?

L'enjeu pourtant ne se situe pas dans la simple rénovation des lignes existantes, qui devrait se réduire à une question de bon sens. Il s'agit de réfléchir à nos modes de vie et nos aspirations pour les cent prochaines années. Et avant de répondre sur le fond, il faut oser affirmer que la forme compte : les habitants ont bien leur mot à dire sur la façon dont ils entendent vivre et leurs enfants après elleux, indépendamment des accords politiques ficelés entre élus. Quant au reste du vivant, il a une existance sans doute muette, mais si flagrante et si proche.

Conclusion

Les LGV s'inscrivent dans une idéologie anachronique héritée des années 80. À cette époque, les lignes à grande vitesse étaient perçues par les élus comme des tremplins de développement économique (infirmé dans les faits), associées à une image de prospérité et de progrès.

Ainsi l'objectif premier des LGV n'est pas lié à des enjeux écologiques de diminution de l'empreinte carbone de la France. Ce projet s'inscrit bien plutôt dans une course à la croissance perdue d'avance, et entamée en 1991 pour le secteur ferroviaire avec le schéma directeur des lignes à grande vitesse. Pendant ce temps, le nombre de communes et de gares desservies n'a cessé de diminuer en France, les deserts médicaux et les bouchons sur les routes des trajets domicile-travail devenant le lot commun de la majeure partie de la population devenue dépendante des métropoles, siphonnées par elles.