Il y a trois ans, j’ai publié sur ce blog un texte intitulé « Le courage d’Hélène Legotien ». En septembre 2023, alors que je parcourais Althusser assassin, la réédition sous forme de livre des deux articles que Francis Dupuis-Déri a consacrés au traitement médiatique du meurtre d’Hélène Legotien en 2015 et 2016, j’ai été très émue de découvrir, que le travail historique que j’avais entrepris pour établir la biographie intellectuelle de Legotien y était cité dans la conclusion, à côté d’un poème en prose de Sylvie Germain. Mieux encore, la bibliographie complète de ses textes, que j’avais soigneusement compilée à partir de mes recherches à la BnF et à l’Imec, était reproduite in extenso à la fin de l’ouvrage. Dans l’épilogue inédit de la traduction anglaise d’Althusser assassin, Dupuis-Déri mentionne encore, entre autres initiatives, deux autres projets visant à honorer la mémoire d’Hélène Legotien et débutés au cours de l’année 2024 : le développement d’une signalétique à sa mémoire à l’École normale supérieure de Paris, et la constitution d’une collection dédiée à son activité de sociologue à l’Imec. Depuis le début du mois de novembre 2025, la présentation et l'inventaire de cette collection sont accessibles en ligne.

À la rentrée littéraire 2025, j’ai acheté avec enthousiasme Les Fragments d’Hélène de Johanna Luyssen. En décembre 2023, cette journaliste et autrice avait réussi à replacer le meurtre de Legotien au centre de l’attention médiatique et à en proposer une lecture féministe. J’ai expliqué plusieurs fois - sur ce blog et dans une émission de France Culture en avril dernier - à quel point cet article était important. En plus d’instruire une critique féministe du traitement médiatique du « féminicide de la rue d’Ulm », Johanna Luyssen avait retrouvé à Port-de-Bouc des témoins ayant côtoyé Hélène Legotien à la fin de sa vie. À l’exception de Jo Ros, tous ignoraient que leur collègue sociologue était la femme d’Althusser, ce qui conférait à leurs témoignages un caractère inédit et particulièrement poignant. J’étais d’autant plus impatiente de lire l’enquête littéraire de Johanna Luyssen que je savais qu’elle avait séjourné à l’IMEC pour y effectuer des recherches documentaires, et que nous avions échangé à propos du projet de « collection Hélène Legotien ».

Dès la page 12, j’ai été surprise de lire : « Le meurtrier possède sa biographie en plusieurs tomes, des tonnes de mausolées. Des rayonnages entiers, des archives dédiées. On l’étudie. On le lit. On le célèbre encore. Elle : rien. » À l’exception du fait que Yann Moulier Boutang n’a toujours pas publié le deuxième tome de sa biographie d’Althusser, le reste de cette affirmation a longtemps été vraie. Cependant, la répéter à l’automne 2025 ne rend pas justice à la mobilisation de longue haleine des étudiant·es de l’École normale supérieure (ENS) en faveur de la mémoire de Legotien, ni au travail des chercheur·euses qui enquêtent sur cette intellectuelle depuis la fin des années 2010. C’est notamment le cas de l’historien et critique de cinéma François Albera ou de Victor Collard, docteur en sociologie et spécialiste de Pierre Bourdieu. Pour ma part, depuis le printemps 2023, j’ai présenté sept communications universitaires sur Legotien, rédigé un article scientifique sur les liens étroits qu’elle entretenait avec le marxisme de son époque, et participé à l’édition critique d’un de ses textes dans la revue Actuel Marx, ainsi qu’à celle du dossier de son procès politique (à paraître dans la revue La Pensée en décembre prochain). Comme des dizaines d’autres avant et après moi, je me suis mobilisée pour que la mémoire de Legotien soit honorée à l’École normale supérieure (où, jusqu’à preuve du contraire, il n’existe pas de mausolée à la gloire d’Althusser) et pour qu’elle possède une archive à son nom à l’IMEC.

Dans une enquête littéraire, chacun·e est bien sûr libre d'intégrer ou non ces éléments à son récit. En revanche, il est discutable de les qualifier, individuellement ou ensemble, de « rien ». Par ailleurs, il est d’autant plus étonnant d’énoncer catégoriquement qu’il n’existe « rien » sur Legotien quand on mentionne cinq pages plus loin que l’on a disserté autour d’un kombucha mangue avec une « historienne spécialiste d’Hélène » (p. 16).

Faisant partie de la poignée de personnes qui, à l’instar de Johanna Luyssen, ont « feuilleté » les archives de Legotien à l’Imec, je sais que je ne fais pas partie du public cible des Fragments d'Hélène (p. 31). Je suis convaincue que cet ouvrage, qui ne revendique ni scientificité ni exactitude biographique, permettra de faire découvrir cette femme à un public bien plus large que n’importe quelle entreprise universitaire ou scientifique. Cependant, parce que j’ai consacré plusieurs années à recenser l'ensemble des textes et des archives produits par Legotien, je trouve regrettable que cet ouvrage et certains de ses comptes-rendus diffusent l'idée que « la matière manque partout » (p. 33) pour saisir la vie et la pensée de cette femme.

D’un côté, je comprends la frustration que pouvait engendrer la consultation des archives de Legotien à l’Imec, alors que la collection à laquelle elle a donné son nom n’existait pas. Je l’ai même partagée au début de mes recherches. En revanche, je trouve étonnant qu’en novembre 2025, certaines commentatrices et lectrices de Luyssen s’indignent d’une situation qui n’existe plus, comme si la direction et les équipes de l’Imec n’avaient pas agi pendant dix-huit mois pour que Legotien ne soit plus « rangée sous la tutelle de son mari ». On pourrait m’objecter que ce n’est pas parce qu’une injustice commence à être réparée qu’on n’a pas le droit de se révolter contre le temps pendant lequel elle a perduré. Sans doute. Cependant, ayant moi-même ressenti cette colère, il me semble intéressant d’expliquer comment celle-ci a fini par s’apaiser ou, du moins, à ne plus paralyser mes recherches.

Pour commencer, j’ai cherché à comprendre pourquoi les papiers d’Hélène Legotien-Rytmann avaient atterri dans le fonds Louis Althusser. Voici l’explication que j’ai reconstituée. De son vivant, Legotien écrivait des textes, mais elle n’était pas considérée comme une autrice et n’a jamais touché de droits d’auteur. À sa mort, c’est son mari et meurtrier qui a hérité de ses papiers (qui n’étaient pas considérés comme des œuvres de l’esprit), car il n’a pas été condamné pour le meurtre de sa femme. Comme les parents de Legotien étaient morts depuis longtemps et qu’elle n’avait pas d’enfant, Althusser a même hérité de l’ensemble des biens de la femme qu’il a tuée. Une telle situation est choquante, et depuis le meurtre de 1980, la législation a beaucoup évolué. L’article 64, qui avait permis au juge d’instruction de prononcer un non-lieu dans l’affaire du meurtre de Legotien, a été modifié. En mai 2024, le Parlement français a adopté une « loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille », afin que les conjoints coupables de féminicide perdent automatiquement leurs avantages matrimoniaux. Cependant, cette loi n’est pas rétroactive. Althusser n’a pas été condamné pour le meurtre de Legotien et a hérité de ses biens. C’est révoltant, mais c’est comme ça.

À force de consulter les archives de Legotien à l’Imec, j’ai également acquis la conviction qu’elles ne provenaient pas uniquement de l’armoire de la « chambre d’Hélène », installée dans l’appartement de la rue Lucien-Leuwen après son meurtre. Dès les années 1990, certain·es de ses ami·es ont pris soin de compléter le fonds Althusser de l’Imec en donnant des documents éclairant la vie et l’œuvre de Legotien. Étienne Balibar a notamment donné deux exemplaires de rapports de sociologie rurale signés par Legotien, ce qui prouve que certains althussériens estimaient suffisamment son travail intellectuel pour le lire et le conserver. La famille Ballard a quant à elle donné des photocopies de lettres dans lesquelles Legotien se livre ouvertement sur les difficultés auxquelles elle est confrontée en tant qu’aidante à la fin de sa vie.

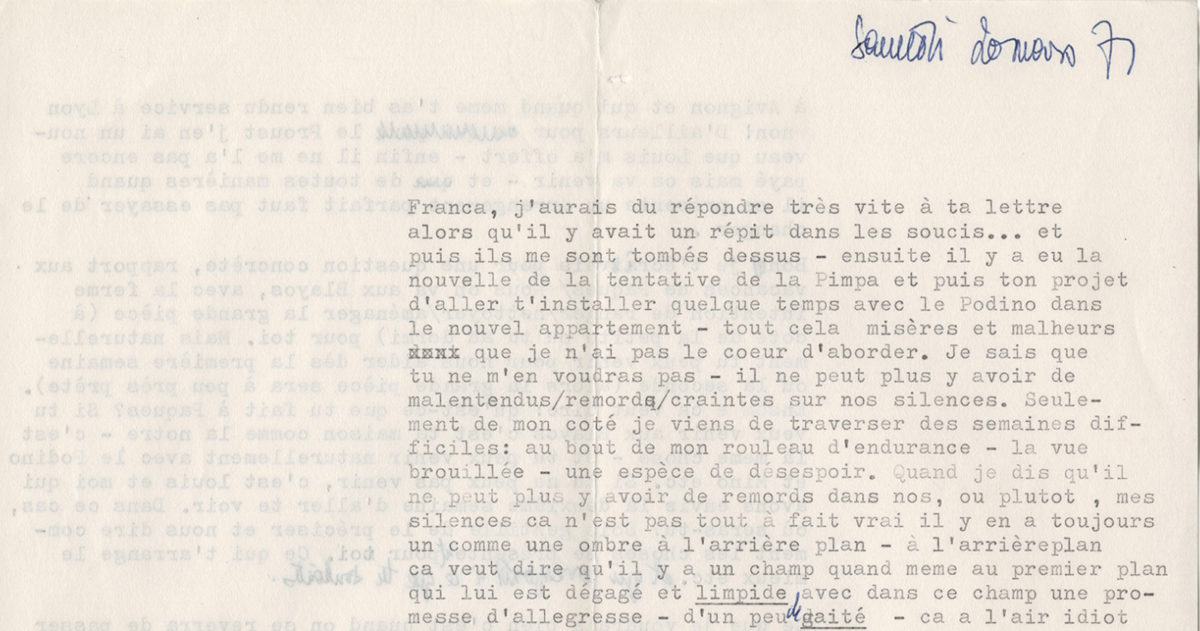

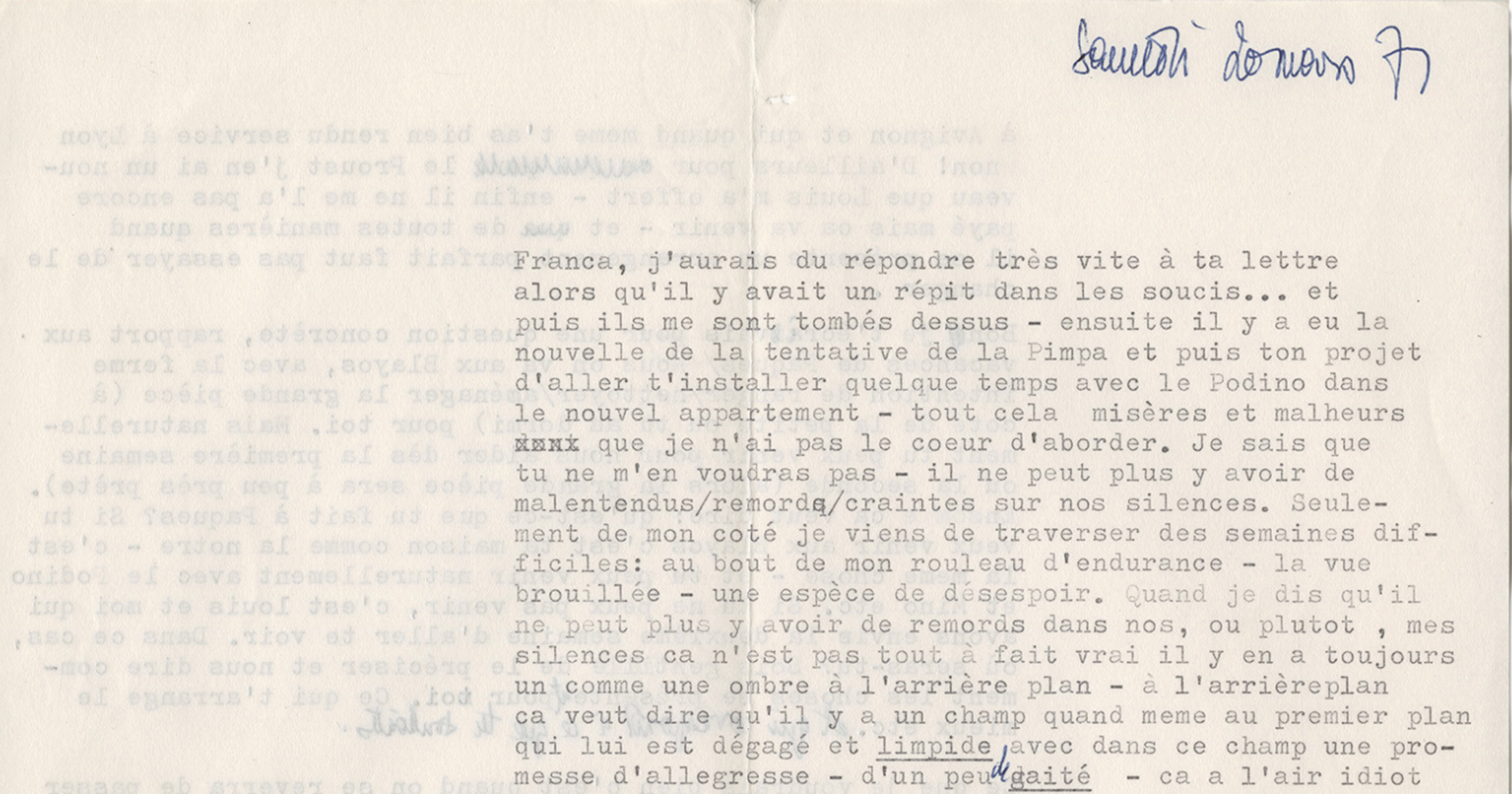

J’y ai notamment relevé ce passage où Legotien, qui n’a jamais pu parler de son meurtre, explique néanmoins certaines des raisons pour lesquelles elle est restée auprès de son mari jusqu’à ce qu’il la tue. Le 3 janvier 1980, elle écrit à son amie Marcou Ballard :

« Il faut savoir que L. est malade et que chaque fois que j’ai essayé de prendre de la distance je me suis retrouvée devant un interdit médical. On me demandait une chose impossible : vivre au plus près les effets de l’état de L. (dépression ou au contraire euphorie soudaine) en exigeant que je préserve mon autonomie. Reste la chose fondamentale sans laquelle ma conduite de ces dernières années perdrait tout son sens : je ne peux pas quitter L. sans risque grave pour lui. »

Ainsi, au cœur du fonds Althusser, il existe des textes dans lesquels Legotien se confie sans crainte ni fard à d’autres femmes. Sans remettre en cause l’importance de lire et de citer les lettres que Legotien a adressées à son meurtrier, ces lettres envoyées à des amies me semblent encore plus fortes. Selon moi, les faire connaître rend davantage justice à la mémoire de Legotien que de répéter sans cesse qu’il est étrange d’avoir publié en 2011 des Lettres à Hélène sans inclure les réponses. En effet, avec ou sans les réponses de Legotien, la publication de cette correspondance pose la même question : est-il juste de publier les lettres d’amour qu’un homme a envoyées à une femme avant de la tuer ?

Agrandissement : Illustration 1

Plutôt que de trancher cette question épineuse, je préfère citer un extrait d’une autre très belle lettre de Legotien qui mérite d’être connue. En 1961, elle écrit à Franca Madonia, toujours à propos de son rôle d’aidante :

« J’ai choisi aussi un jour c’est vrai de vivre une histoire heureuse avec Louis mais avant même qu’elle ne trouve sa forme propre je me suis j’ai été soudain trouvée investie d’une responsabilité écrasante et je n’avais plus le choix »

Enfin, j’ai mené, en 2025, des entretiens avec des personnes qui avaient connu Legotien dans un cadre professionnel, indépendamment de son compagnon (avec qui, loin de former un couple fusionnel jusque dans les années 1970, elle ne cohabitait pas avant leur mariage en 1976). Ces entretiens, déposés et consultables à l’Imec, dépeignent une femme brillante, chic, généreuse, drôle, et bien plus encore. Je sais donc maintenant que pour celles et ceux qui ont le temps, les moyens et les raisons de se rendre à l’abbaye d’Ardenne, il existe des témoignages qui attestent de la valeur certaine de l’œuvre sociologique de Legotien et de la source d’inspiration qu’a été « cette grande dame » pour plusieurs économistes et sociologues plus jeunes qu’elle.

Deux ans après la redécouverte du meurtre et de la personne de Legotien, ce regain d’intérêt médiatique qui ne cesse de s’amplifier continue de me laisser une impression mitigée. Je sais qu’il fait partie des facteurs qui ont incité certaines institutions à enfin commencer à honorer, plus de quarante ans après son meurtre, la mémoire de Legotien. Je continue néanmoins de douter que le discours médiatique parvienne un jour à présenter Legotien autrement qu’en tant que « victime » et « oubliée », exploitée toute sa vie durant par son compagnon et méprisée par l'intelligentsia gauchiste. Or, une telle caractérisation me semble infidèle à la vie de Legotien et risque de perpétuer les prétendus « mystères » qui entoureraient cette « femme de l’ombre ».

Dans un récent numéro d’Affaires sensibles consacré au meurtre de Legotien, le journaliste Fabrice Drouelle se félicitait que les temps changent. Pour preuve, lui et son équipe avaient enregistré une nouvelle émission sur le meurtre de Marie Trintignant, qu’ils qualifiaient de « féminicide ». Je pense pour ma part que le monde médiatique aura changé quand un journaliste du service public cessera d’affirmer sans preuve qu’Hélène Legotien fut l’« amante de Paul Vaillant-Couturier » et d’entretenir un faux suspense autour de la localisation des lettres qu'elle a envoyées à Althusser. Pour celles et ceux que cela intéresse, elles sont consultables à l'IMEC. Certaines ont même été publiées dans La Règle du jeu ou abondamment citées dans la biographie de Yann Moulier Boutang ou dans Les Fragments d’Hélène. Quant au monde-tout-court, lui aura changé quand nous pourrons constater que le nombre de femmes tuées par leurs conjoints diminue, au lieu de devoir nous poser la question : « Traite-t-on mieux médiatiquement des féminicides que jadis ? »