Agrandissement : Illustration 1

La loi constitutionnelle du 2/10/2000 réduisait à cinq ans le mandat présidentiel. Le référendum l'ayant approuvé (avec une forte abstention) avait eu lieu le 28 septembre précédent. Le juriste Jean-Philippe Derosier conteste qu'elle explique la présidentialisation du régime, mais propose une première solution pour la desserrer.

Profitons-en pour nous replonger dans l'histoire de la Ve République et son écart originel entre une lettre constitutionnelle voulant «refaire le régime parlementaire de la République» (Michel Debré, 1958) et une pratique présidentielle affirmée avec autorité par le général de Gaulle, une fois le nouveau régime installé.

C'est très opportunément que le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier rappelait sur le blog La Constitution dévoilée que le quinquennat présidentiel avait vingt ans en préconisant de le «rééquilibrer».

Pour Jean-Philippe Derosier, la présidentialisation

était antérieure au quinquennat

Agrandissement : Illustration 2

Le quinquennat explique-t-il l'hyperprésidence (illustrée par Nicolas Sarkozy) ou même plus simplement la présidentialisation affirmée du régime? Jean-Philippe Derosier estime que non. Pour lui, «le quinquennat n’a pas davantage présidentialisé le régime qu’il ne l’était déjà».

Malgré la lettre de la Constitution, c'est une pratique originelle liée à la fois aux circonstances (l'effondrement de la IVe République avec la guerre d'Algérie) et à l'«équation personnelle» du général de Gaulle, comme il en parla lui-même en 1964. Pour le constitutionnaliste, c'est l'accélération de la médiatisation, des chaînes d'information continue aux réseaux sociaux, qui a accentué, selon lui, la dérivé hyperprésidentielle que Nicolas Sarkozy avait enclenchée «et dont ses successeurs peinent à se défaire».

C'est sans doute vrai pour le premier d'entre eux. Pour le second (autrement dit l'actuel président de la République), on peut penser au contraire qu'il a tiré toutes les conséquences d'un système qui ne conduit plus un président de la République à craindre une alternance politique en cours de mandat par la voie de l'élection parlementaire. Mais au fond, Emmanuel Macron n'a fait que tirer les conclusions d'évolutions constitutionnelles successives qui ont conforté la pratique des débuts. Son approche est moins de remettre en cause le quinquennat lui-même que de rééquilibrer les rapports entre ce qu'on appelle (pratique réelle, mais non constitutionnelle) l'exécutif, dont le noyau est constitué de deux organes constitutionnels unipersonnels distincts: le président de la République et le Premier ministre.

Le rééquilibrage par la concomitance des scrutins

Agrandissement : Illustration 3

La réforme du quinquennat présidentiel a été marquée par deux modifications de nature différentes: la révision constitutionnelle proprement dite, qui ne concernait que la réduction à cinq ans du mandat du président de la République (hors mandat en cours) et des dispositions législatives inversant le calendrier électoral de telle sort que l'élection présidentielle future (la première était celle de 2002) eût lieu avant et non après les élections législatives. Cela devait permettre — et on l'a constaté jusqu'ici — de donner au chef de l'État une majorité parlementaire cohérente.

Le signe en est d'ailleurs, malgré quelques refus minoritaires (Bayrou) qu'officiellement; après la réélection de Jacques Chirac en 2002, le RPR, parti gaulliste (en tout cas par la filiation historique) disparaisse dans une «Union pour la majorité présidentielle» (UMP, aujourd'hui LR) rassemblant (au forceps) la majeure partie des forces issues de la giscardienne UDF ou de ses composantes démocrate-chrétienne ou libérale.

Jean-Philippe Derosier soutient qu'«il est [...}aux de soutenir que le quinquennat a renforcé le pouvoir présidentiel au détriment du pouvoir législatif» Pour autant, la stabilisation de la Présidence, assuré d'une majorité pendant son mandat, impliquerait d'apporter une correction au système en renforçant les pouvoirs de l'Assemblée. Renvoyant à un peu plus tard ses propositions sur la procédure législative (où, depuis 1958, le Gouvernement jouit de privilèges exorbitants, à peine atténués à dose homéopathique par la révision de 2008), il propose de revenir sur le décalage entre les deux scrutins en les faisant coïncider :

«En revanche, on peut renforcer l’indépendance des députés face au Président, en limitant l’impact de la légitimité et de l’élection du premier sur les seconds. Pour cela, Président et députés pourraient être élus le même jour : la logique du vote préservera le fait majoritaire, mais l’inconnue de son issue permettra une connexion moins forte entre les deux élections. Sans se suffire à elle-même et requérant donc des compléments, telle une refonte de la procédure législative sur laquelle on reviendra, une telle réforme contribuerait déjà à un rééquilibrage des pouvoirs entre Exécutif et Parlement.»

Agrandissement : Illustration 4

On sait en effet que, dans le scrutin législatif qui suit la présidentielle, il y a un effet démobilisateur pour l'électorat des candidats battus («les jeux sont faits») avec un effet amplificateur peut en effet penser (ou espérer) que le combat électoral simultané restera mobilisateur pour les électeurs d en cours réduira les effets démobilisateurs pour les électeurs «battus».

On peut considérer que, dans un premier tour commun, ils se tourneront aux législatives vers la formation de «leur» candidat ou une des formations plus proches de leur sensibilité participant à sa coalition. On peut penser qu'au second tour, la mobilisation jouera davantage pour le challenger battu avec des forces parlementaires plus représentatives du poids de chacun — et espérer peut-être qu'à ce même second tour des électeurs amenés à choisir entre deux candidatures présidentielles pourront trouver soit une offre législative correspondante, soit l'occasion de se mobiliser pour que les forces politiques soutenant leur championne ou leur champion éliminé au premier tour puisse s'affirmer à l'Assemblée nationale.

Le vote disjoint a un effet amplificateur. Un certain nombre d'électeurs considèrent, le résultat de l'élection présidentielle acquis, que tout est réglé. Même une partie de l'électorat du président élu s'évapore. On le voit en 2017 en comparant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle (23/04/2017) à celui du premier tour des élections législatives (11/07/2017) en considérant le résultat des formations ayant soutenu telle ou telle candidature au premier tour. Le second est moins significatif. Seuls deux candidats sont admis en finale à la présidentielle.

Quant aux législatives, elles ont un effet amplificateur en raison des critères d'admissibilité au second tour qui permettent parfois des triangulaires, voire des quadrangulaires, mais le plus souvent limitent l'offre par repêchage aux deux candidats en tête. De surcroît, même si un mouvement comme LREM a pu sélectionner et investir des candidats motivés par la puissance de la vague porteuse en un temps record, l'absence d'implantations locales peut ruiner les chances d'autres formations. Le Front national (actuel RN) en a été particulièrement victime, comme le montre le tableau suivant, que j'ai réalisé à partir des résultats du ministère de l'Intérieur (voir le document

Comparaisons des résultats 1ers tours de 2017 (présidentielle, législatives)pour plus de détails et d'explications sur sa conception).

En termes de voix, les candidats macronistes (LREM et Modem qui s'étaient répartis les circonscriptions) ont entrainé moins d'électeurs qu'Emmanuel Macron au premier tour (— 1,3 million). Mais la chute est beaucoup plus importante dans les formations soutenant ses concurrents. Le relatif moins mauvais résultat du Parti socialiste peut s'expliquer par le fait que maints électeurs, au premier tour de la présidentielle, avaient porté leur choix sur Emmanuel Macron, par conviction ou par souci de vote utile. Cette perte en ligne est considérable au FN (RN), mais les soutiens de Jean-Luc Mélenchon font à peine mieux, ou plutôt moins bien. L'une comme l'autre (et leurs alliés) conservent au premier tour des législatives moins d'un électeur sur deux qui leur était acquis au premier tour de l'élection présidentielle. Si la perte en ligne est moindre pour l'ensemble Fillon/LR, elle est quand même particulièrement notable.

Agrandissement : Illustration 7

Même en sachant que les personnes physique ayant fait tel ou tel choix au premier tour de la présidentielle ne sont pas forcément les mêmes qu'au premier tour des législatives (changement d'opinion, vote différencié, absence à l'un des tours de scrutin...), en considérant par hypothèse d'école que les écarts s'annulent ou ne sont pas significatifs, aux législatives, Emmanuel Macron a conservé 85 % de ses électeurs, Marine Le Pen 39 % seulement, François Fillon (et LR) 59 %, Jean-Luc Mélenchon 43 % et Benoît Hamon (et surtout le Parti socialiste que son candidat aura quitté peu après l'élection) 74 %.

Ce rappel est en tout cas pour moi l'occasion de revenir une nouvelle fois sur ce qui a poussé à la réduction du mandat présidentiel en organisant un système électoral liant, autrement que par la dissolution, un président nouvellement élu à une majorité parlementaire sur laquelle il puisse s'appuyer tout au long de son mandat. Et ce sera l'occasion aussi de revenir — en raison des équilibres délicats auxquels Charles de Gaulle dut consentir pour mener à bien son projet de changement de régime — sur un hiatus fondateur de la Ve République: un régime que la lettre de la Constitution détermine comme parlementaire (même «rationalisé»), une pratique présidentialiste affirmée. C'est ce qui explique la progression en termes d'exprimés, mais aussi les écarts en pourcentage des inscrits.

Une réforme visant à éviter le retour de la cohabitation

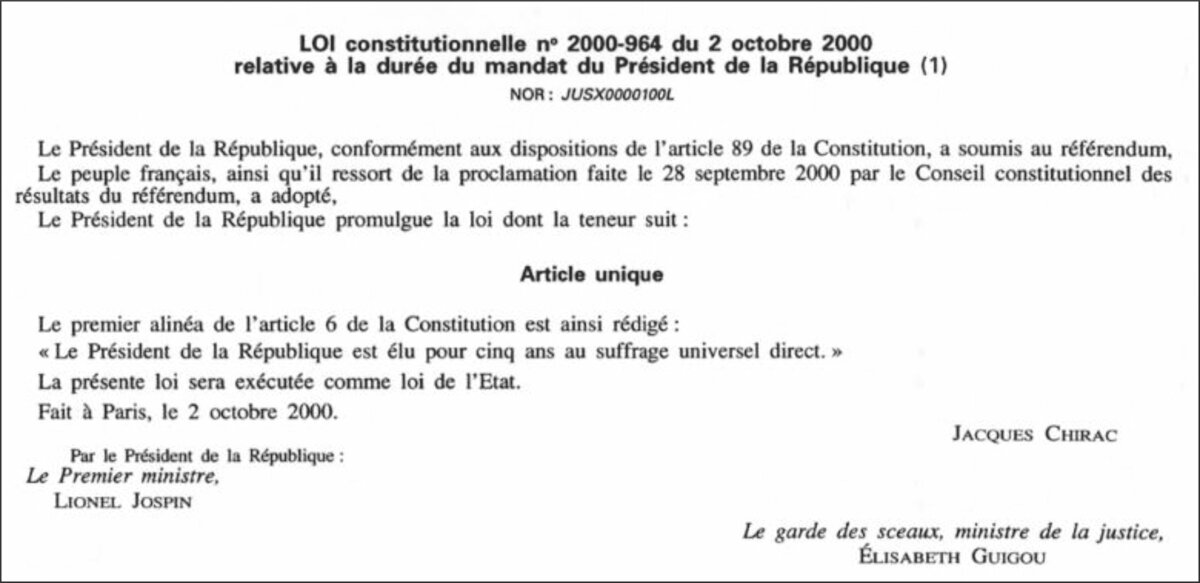

La réforme du quinquennat présidentiel remonte au 28 septembre 2000. C'est alors que le peuple souverain accepta la modification proposée de l'article 6 de la Constitution: le chef de l'État ne serait plus élu au suffrage direct pour sept, mais pour cinq ans. (En 2008, il fut précisé que nul ne pourrait exercer plus de deux mandats consécutifs»). La promulgation de la loi constitutionnelle, le 2 octobre suivant, n'était qu'une formalité nécessaire, mais irrémédiable.

Agrandissement : Illustration 8

La réforme avait été voulue par Lionel Jospin, alors Premier ministre socialiste «cohabitant». Jacques Chirac, président de la République qui avait perdu sa majorité parlementaire de soutien après une dissolution en mode «balle dans le pied» en 1997, n'y fit pas obstacle.

La vérité était que la gauche (1986-1988; 1993-1995) comme la droite (1997-2002) avaient goûté aux joies de la cohabitation, cet empêchement pour un président de la République de gouverner en rond. Or nul ne contestait plus cette primauté présidentielle, et notamment ceux qui s'opposeraient (au premier tour) en 2002, terme du septennat: le président sortant qui entendait se représenter comme le Premier ministre qui entendait lui succéder.

L'affaire n'était pas vraiment nouvelle. En 1973, le président Pompidou avait fait voter un tel projet par les deux chambres. N'étant pas certain d'obtenir la majorité des trois cinquièmes au Congrès, il hésita, sursit à provoquer un référendum (le président de la République peut donc bloquer une révision constitutionnelle, même d'origine parlementaire) et, à son décès, le projet fut enterré.

Un référendum aux résultats ambivalents

Le référendum qui approuva la révision de 2000 eut lieu conformément à l'article 89 de la Constitution, après un vote préalable sur un projet adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il se tint le 24 septembre 2000, la loi constitutionnelle étant promulguée par le président de la République (Jacques Chirac) et contresignée d'abord par le Premier ministre (Lionel Jospin) le 2 octobre 2000.

Comme le rappelle le site du Conseil constitutionnel, le quinquennat présidentiel fut adopté à l'écrasante majorité de 73,2%; contre 26,8%. Mais les 16% de blancs et nuls n'étaient pas décomptées des résultats. Le «oui» rassemblait encore significativement, mais plus modestement, de 61,4%. Surtout, la participation fut extrêmement faible: sept votants sur dix ne s'étaient pas déplacés. Par rapport aux inscrits, le nombre de «oui» ne représentait plus que 18,6% des électeurs (et celui des «non» encore moins avec 6,8%).

Pour plus de deux électeurs sur trois, l'affaire ne justifiait pas qu'on se déplaçât: soit que l'on considérât que c'était une affaire qui ne concernait que la tambouille politique sans incidence autre, soit que tout suspense était écarté dans la mesure où tous les grands partis étaient d'accord avec la mesure, en un temps où la bipolarisation était une donnée forte de la structuration politique.

Une logique de tunnel

La révision de 2000 fut accompagnée de mesures législatives visant à inverser le calendrier normal pour que les députés ne fussent pas élus avant le président de la République. L'idée était bien de faire élire le chef de l'État d'abord, de sorte qu'il puisse, par effet d'entraînement connu et supposé se répéter, il soit appuyé par une majorité parlementaire élue dans la foulée. On avait fait ce constat répété avec les dissolutions «Mitterrand» de 1981 et 1988 et, d'une certaine manière, avec celle de 1962 sous de Gaulle. Et, de fait, les majorités législatives du régime quinquennal s'alignèrent sur la majorité présidentielle. C'était institutionnaliser le fait majoritaire.

Agrandissement : Illustration 9

On relèvera peut-être que, dans les régimes parlementaires que connaissent le Royaume-Uni et l'Allemagne fédérale, pour citer deux voisins connaissant une stabilité certaine, les élection se font sur le nom des chefs de Gouvernement (Première ou Premier ministre, chancelière ou chancelier fédéral). Certes, mais en cours de route, en fonction des problèmes politiques rencontrés, la majorité peut être amenée à changer de leader, y compris comme au Royaume-Uni avec des procédures codifiées dans les deux grands partis de changement de leader et donc de Première ou Premier ministre puisque la reine, par tradition constitutionnelle, envoie au 10 Downing street, le leader de la majorité.Ainsi Margaret Thatcher fut-elle renversée de l'intérieur (après avoir accédé à la fonction par la même voie), ainsi Boris Johnson est-il devenu Premier ministre avant d'être conforté très sensiblement par une dissolution postérieure.

En France, c'est le régime du tunnel. Contrairement au Premier ministre, le président de la République n'est, par définition, pas «responsable». Et vouloir dissoudre une Assemblée nationale qui l'accompagne pour la durée de son mandat est un exercice périlleux que l'exemple d'un Chirac en 1997, pourtant acrobate politique accompli, a rendu dissuasif pour ses successeurs. Donc, le président de la République gouverne, malgré le schéma théorique de 1958 qui en faisait un arbitre assurant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou un gestionnaire suprême des crises majeures (article 16), mais laissait gouverner... le Gouvernement qui, en principe toujours (article 20) «détermine et conduit la politique de la Nation». Et le Gouvernement, dans la lettre de la Constitution, n'a qu'un chef: le Premier ministre (article 21):

«Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.»

Agrandissement : Illustration 10

Cela n'a jamais été vrai, tant et si bien d'ailleurs que Jacques Chaban-Delmas, alors président de l'Assemblée nationale, avait inventé lors des assises bordelaise du parti gaulliste (UNR), en novembre 1959, la fiction d'un «secteur présidentiel réservé» (Algérie, Défense, Affaires étrangères) d'où l'on a tiré la notion de «domaine réservé». Celle-ci n'a pourtant qu'une définition juste, que nous allons illustrer : sont réservées au chef de l'État les affaires qu'il se réserve d'examiner et de trancher lui-même.

C'est la réalité dans la pratique, depuis que le général de Gaulle a été investi, le 8 janvier 1959, comme premier président de la Ve République (jusque là il était le dernier président du Conseil de la IVe République, nommé en juin précédent pour régler les urgences, gérer les affaires, fermer la boutique et rallumer la lumière dans une nouvelle construction institutionnelle). Prétendre que le Premier ministre dirige l'action gouvernementale est une aimable plaisanterie qui n'a connu, non sans accrocs, d'exception que pendant neuf ans en trois cohabitations au total en soixante-deux ans.

Le constitutionnaliste Maurice Duverger en a proféré une autre après la révision de 1962 (l'élection du Président au suffrage direct, et non plus par un collège de grands électeurs comme en 1958) en parlant de «régime semi-présidentiel»). Le quinquennat, c'est un tunnel dont on ne peut sortir sauf crise de régime majeure qui conduirait soit à interrompre le fonctionnement «régulier» des pouvoirs publics, soit à ce que le président de la République, contraint de dissoudre l'Assemblée, n'y fût confronté à une majorité hostile jouant «Cohabitation : le retour».

Le président de la République et le Gouvernement qu'il nomme, appuyés sur l'Assemblée nationale, ont malgré parfois quelques cahots l'assurance de pouvoir faire passer leurs projets. Certes, me direz-vous, il y a le Sénat, mais le Sénat n'a de pouvoir bloquant que sur les très grandes choses (révision constitutionnelle, certaines lois organiques qui l'affecteraient directement), mais pas sur les petites : même sa loi électorale est une loi ordinaire où le dernier mot revient à l'Assemblée!

Président et Premier ministre : pratique vs théorie

De fait, en jouant à Jupiter, Emmanuel Macron a simplement exprimé tout haut ce qu'était la réalité des institutions de la Ve République, accentuée en 1962 avec l'élection présidentielle au suffrage direct (antérieurement, seule l'Assemblée nationale l'était) et confortée en 2000 par la réforme du quinquennat. Cette réalité-là, de Gaulle l'avant exprimée, avant même d'être réélu au suffrage direct, lors d'une mémorable conférence de presse (31/01/1964) où il se définissait comme «l'homme de la nation», en l'explicitant ainsi :

«il est normal chez nous que le président de la République et le Premier Ministre ne soient pas un seul et même homme. Certes, on ne saurait accepter qu'une dyarchie existât au sommet. Mais, justement, il n'en est rien. En effet, le Président, qui, suivant notre Constitution, est l'homme de la nation, mis en place par elle - même pour répondre de son destin ; le Président, qui choisit le Premier Ministre, qui le nomme ainsi que les autres membres du gouvernement, qui a la faculté de le changer*, soit parce que se trouve accomplie la tâche qu'il lui destinait et qu'il veuille s'en faire une réserve en vue d'une phase ultérieure, soit parce qu'il ne l'approuverait plus ; le Président, qui arrête les décisions prises dans les conseils, promulgue les lois, négocie et signe les traités, décrète, ou non, les mesures qui lui sont proposées, est le chef des armées, nomme aux emplois publics ; le Président qui, en cas de péril, doit prendre sur lui de faire tout ce qu'il faut ; le Président est évidemment seul à détenir et à déléguer l'autorité de l'État. Mais, précisément, la nature, l'étendue, la durée de sa tâche, impliquent qu'il ne soit pas absorbé, sans relâche et sans limite, par la conjoncture politique, parlementaire, économique et administrative. Au contraire, c'est là le lot, aussi complexe et méritoire qu'essentiel, du Premier Ministre français.»

Ce qui a changé, c'est qu'en 1964 de Gaulle combattait l'idée qu'il fallait élire en même temps le président de la République et les députés parce que cela abaisserait son mandat et le mêlerait à la «lutte des partis», alors que depuis cette distinction de principe est devenue caduque avec le ralliement de tous les partis de gouvernement — et même quelques autres — aux institutions de la Ve République. Certes, les pratiques présidentielles ont varié (y compris en fonction des couples Président/Premier ministre), mais il n'empêche: à la différence du conte d'Andersen, les habits constitutionnels du Premier ministre sont illusoires, pas ceux du président de la République qui détient la réalité du pouvoir. Le Premier ministre est nu ou, du moins, presque nu.

Après la révision constitutionnelle de 1962, le gaulliste Alexandre Sanguinetti, décrivait l'hôte de Matignon comme un «chef d'état-major». C'était un peu sévère, sauf peut-être en pensant au chef d'état-major de l'Armée. Mais le Premier ministre est resté plus qu'un «collaborateur», terme irrespectueux employé par Nicolas Sarkozy; un collaborateur appartient au cabinet du président de la République ou aux services de l'Élysée. J'avais pour ma part, surtout depuis l'élection d'Emmanuel Macron, évoqué Édouard Philippe comme un moderne vice-président du Conseil, à la manière dont Jules Dufaure avait mutatis mutandis joué ce rôle de fusible sous la présidence d'Adolphe Thiers (1871-1873). Le rôle n'est pas forcément mineur; il reste second.

Surtout, le Premier ministre ne dépend en fait que du président de la République. Une seule motion de censure fut adoptée en 1962, dans le contexte complexe de l'éclatement de la majorité parlementaire qui avait suivi l'annonce du référendum sur l'élection du Président au suffrage direct (voir ici). Le dépôt d'une motion de censure correspond aujourd'hui essentiellement à un exercice formel pour marquer un moment politique: il faut en effet une majorité absolue des députés (et pas seulement des votants pour censurer le Gouvernement dans ce cas, et s'abstenir ou être absent revient à rejeter la censure (art. 49, alinéa 2 de la Constitution).

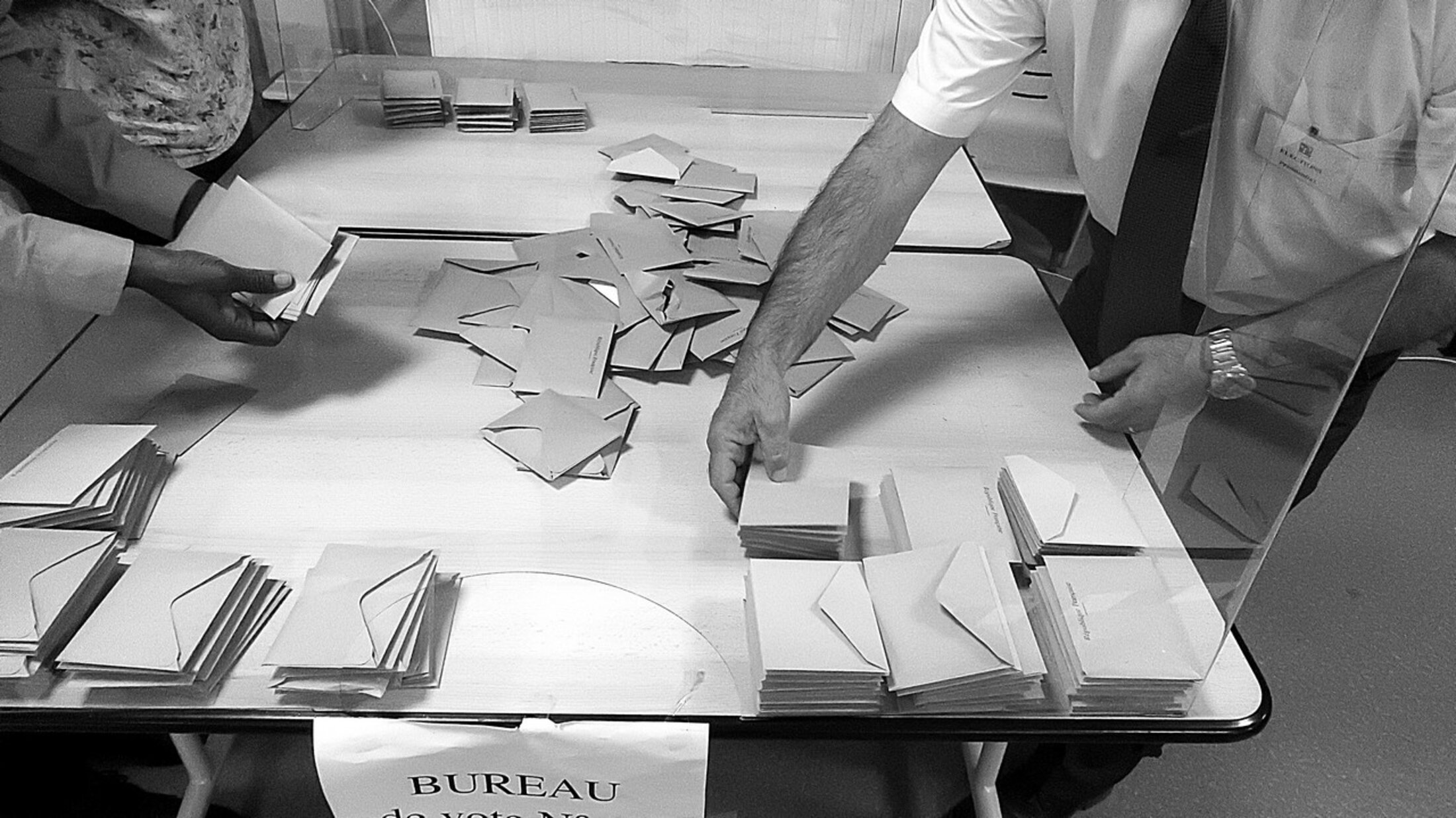

Le jeu de dupes de 1958

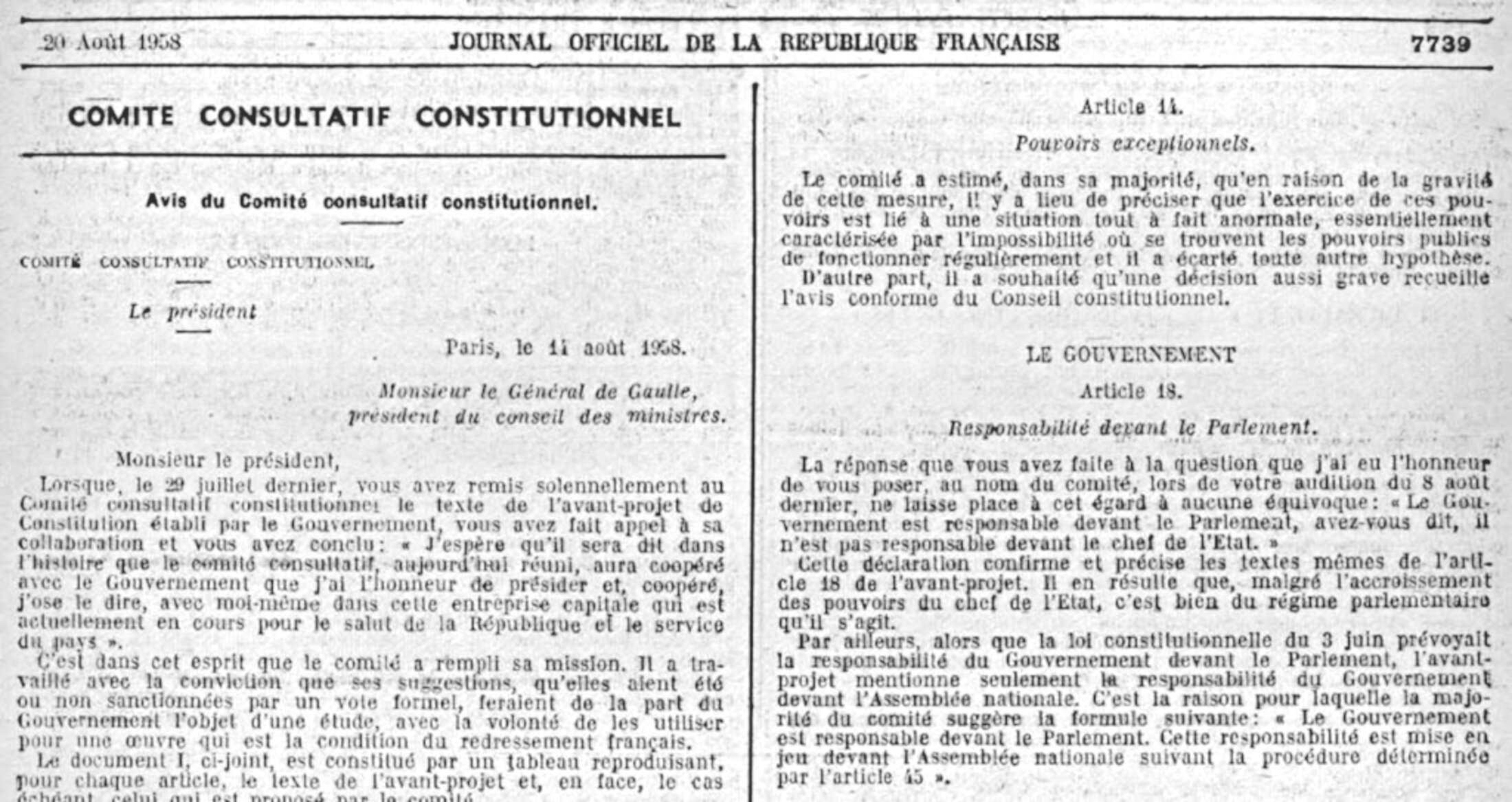

Comme sous les IIIe (à partir de 1876), puis la IVe, si le Président avait le choix de désigner la personnalité susceptible de s'appuyer sur une majorité, la Constitution de 1958 ne lui permettait pas formellement de le démettre. La question avait d'ailleurs été soulevée dans les débats préparatoires du Comité consultatif constitutionnel que présidait Paul Reynaud que je rappelle plus bas..

L'article 8 de la Constitution est tout à fait clair de ce point de vue:

«Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.»

Autrement dit (en théorie), le chef de l'État peut désigner le «patron» du Gouvernement. C'est lui qui en principe constitue et modifie son équipe. Sa démission entraîne la chute du ministère dans son entier. Voilà la lettre.Cette logique avait été développée par de Gaulle lui-même dans cet échange avec le Comité constitutionnel consultatif chargé d'émettre un avis sur l'avant-projet de Constitution qui serait arrêté par le Gouvernement. De Gaulle était alors président du Conseil, mandataire-liquidateur de la IVe République.

Agrandissement : Illustration 14

Le Comité, institué par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 était présidé par Paul Reynaud, alors député, mais qui, comme dernier président du Conseil républicain de la IIIe République, avait nommé de Gaulle sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et l'avait chargé de contacts avec Londres — ce même Reynaud qui, s'estimant trahi, sera l'un des plus virulents critiques de la réforme de 1962 lors du débat de censure. Mais en 1958, on n'en était pas là. On était toujours dans la fiction dont témoigne cet échange reproduit sur le site de la fondation Charles-de-Gaulle.

M. le Président [du comité: Paul Reynaud]. —La seconde question concerne le Premier ministre : désigné par le président de la République, pourra-t-il être révoqué par lui ?

Le général de Gaulle [alors chef du dernier Gouvernement de la IVe République chargé de préparer le projet de nouvelle Constitution]. —Non ! Car, s’il en était ainsi, il ne pourrait pas effectivement gouverner. Le Premier ministre est responsable devant le Parlement et non pas devant le chef de l’Etat en ce qui con-cerne la conjoncture politique. Le chef de l’Etat a pour rôle essentiel d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il nomme donc le Premier ministre, comme sous la Constitution de 1875, ce qui supprime l’investiture, sans exclure l’usage de la question de confiance. Le Premier ministre forme alors son gouvernement et le président de la République signe les décrets par lesquels sont nommés les ministres.Si le Premier ministre demande la révocation d’un de ses ministres, le président de la République signe le décret, mais l’initiative de la décision n’est pas prise de son propre chef. S’il n’en était pas ainsi, l’équilibre serait compromis. Le président de la République, j’y insiste, est essentiellement un arbitre qui a pour mission d’assurer, quoi qu’il arrive, le fonctionnement des pouvoirs publics.

M. le président. —Votre réponse, monsieur le président du Conseil, revêt une importance extrême. Elle apaisera les in-quiétudes de ceux qui se demandaient si l’avant-projet s’inspirait de l’esprit du régime présidentiel ou de celui du régime parlementaire.

Cette question semblait si importante à Paul Reynaud qu'il la fit figurer dans l'avis du Comité constitutionnel consultatif sur l'avant-projet de Constitution transmis le 14 août 1958 et officiellement publié au Journal officiel du 20 août (JORF, édition lois & décrets, nº 194, p. 7739 et suiv.: voir l'avis intégral ici). Les numéros d'aticles définitifs ont pu changer dans la version définitive en raison d'adjonctions ultérieures (ainsi la mention de l'article 14 sur les pouvoirs spéciaux correspond à l'article 15 et celle de l'article 45 à l'article 49 qui traite de l'engagement de responsabilité et de la censure du Gouvernement par l'Assemblée nationale). Enfonçant le clou — mais dans un document qui constituait une trace officielle —, Paul Reynaud écrivait:

«Responsabilité devant le Parlement. — La réponse-que vous avez faite à la question.que j’ai eu l‘honneur de vous poser, au nom du comité; lors de votre audition du 8 août dernier ne laisse place à cet égard à aucune équivoque: “Le Gouvernement est responsable devant le Parlement, avez-vous dit, il n'est pas responsable devant le chef de l’Etat.” Cette déclaration confirme et précise les textes mêmes de l’article 18 de l’avant-projet [actuel article 20]. Il en résulte que, malgré l‘accroissement des pouvoirs du chef de l’État, c'est bien du régime parlementaire qu'il s’agit.»

Agrandissement : Illustration 15

De Gaulle avait suffisamment l'expérience des institutions pour savoir jusqu'où ne pas franchir la ligne. Il s'agissait de s'assurer de l'essentiel: changer de régime en évitant un conflit ouvert avec un Parlement puissant et en conservant le soutien des forces politiques de l'époque (de la SFIO, qu'écorna seulement une scission à l'automne 1958, aux indépendants de Pinay et Reynaud). Toutes (sauf le PCF) participaient au Gouvernement et étaient associés aux travaux préparatoires à la rédaction de la Constitution via leurs ministres d'État, dont deux anciens présidents du Conseil conscients des limites du régime d'assemblée (Guy Mollet, SFIO; Pierre Pfimlin, MRP).

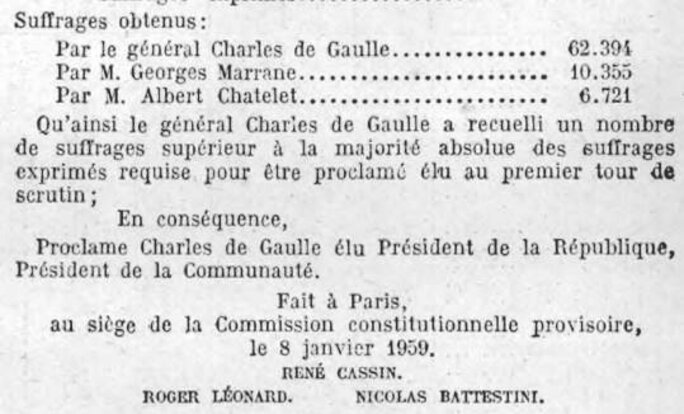

Il s'agissait d'isoler le Parti communiste qui pesait encore le quart des suffrages, ainsi que les quelques personnalités de gauche relativement isolées comme Mendès-France ou Mitterrand. Le référendum de 1958 fut un succès : plus de 80% de votants et près de 80% de «oui» (plus des deux tiers des inscrits).

Dans la foulée, élection de maréchal pour un ancien général de brigade à titre temporaire, de Gaulle fut élu au premier tour par un collège de quelque 80 000 «grands électeurs» à une majorité frôlant les 79% (contre 13% pour le candidat du PCF et 8,5% au candidat de l'Union des forces démocratiques, cartel de la gauche non communistes, dont des minoritaires du Parti socialiste SFIO, hostile au nouveau régime. On retrouvera bientôt nombre de ces opposants au jeune PSU. Ce choix même d'un scrutin indirect avec résulté d'un compromis, tant le présidentialisme était honni à gauche et au-delà en raison des souvenirs attachés à Louis-Napoléon Bonaparte, président démocratiquement élu en 1848, organisateur de coup d'État en 1851.

Théorie constitutionnelle et pratique:

une divergence originelle

La pratique est pourtant différente de la lettre constitutionnelle depuis l'origine. En 1964, de Gaulle avait introduit son propos par la formule «une Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique». Les règles institutionnelles ont été prise en étau entre l'esprit (les conditions du retour de de Gaulle au plein pouvoir en 1958) et la pratique qui avait été la sienne, y compris sur le choix de Premiers ministres qui n'avaient guère (Michel Debré avant 1958) ou pas d'existence politique propre (Pompidou, jusqu'en 1962) en dehors de lui.

Agrandissement : Illustration 17

Au reste, Michel Rocard — longtemps dirigeant d'une formation, le PSU, qui n'avait jamais accepté la Ve République — avait admis lui-même qu'il n'avait jamais imaginé de refuser de démissionner si François Mitterrand, avec lequel il pratiquait une autre manière de cohabitation, le lui demandait (car officiellement, lettre de la Constitution oblige, c'est toujours d'une démission spontanément présentée par le Premier ministre qu'il s'agit). Et ce fut bien le cas en 1991 lorsque le Président remplaça par Édith Cresson celui qui avait rétabli la paix en Nouvelle-Calédonie, institué le RMI, créé une CSG (qui faillit à quelques voix près provoquer la deuxième censure d'un Gouvernement de la Ve République), donné un élan nouveau à la Fonction publique et à son architecture par la négociation (accord Durafour: autre chose que la logique actuelle), etc. Mais c'était de peu de poids face à la volonté élyséenne.

L'esprit et la pratique ont abouti à une règle coutumière, continûment admise par les acteurs du champ politique, un de ces compléments informels mais réels que les juristes publicistes nomment «convention de la Constitution»: le Premier ministre, avant tout, est responsable devant le président de la République. Et les médias comme les politiques parlent fréquemment d'exécutif, notion qui désigne l'assemblage président de la République/Premier ministre/Gouvernement, mais qui n'a pas d'existence constitutionnelle écrite. Le mot même est absent d'une Constitution qui s'est bien gardée de séparer le pouvoir exécutif du pouvoir législatif au détriment même du Parlement.

Constitué sur l'initiative du président Nicolas Sarkozy, le «Comité pour la modernisation et le rééquilibrage des institutions» dit comité Balladur (voir sur fr.Wikipedia, et le rapport complet sur Légifrance, JORF nº 252 du 30/10/2007) avait envisagé de proposer la mise en cohérence de la lettre de la Constitution avec la pratique institutionnelle réelle:

«Les propositions de clarification [...] viseraient à prendre acte de la prééminence que son élection au suffrage universel direct confère au chef de l'État, qui serait chargé de “déterminer la politique de la nation”. Par souci de conformité avec la pratique existante, l'article 8 de la Constitution serait modifié pour que le Président de la République puisse de lui-même mettre fin aux fonctions du Premier ministre sans attendre qu'il remette la démission du Gouvernement. Le Premier ministre aurait enfin le soin de “mettre en oeuvre” la politique de la nation, sous le contrôle du Parlement devant lequel il demeurerait responsable.»

Mais il tempérait presque aussitôt son propos dans ces termes :

«Il n'a pas échappé au Comité que de telles rédactions correspondraient à la pratique de la Ve République lorsque la majorité parlementaire et la majorité présidentielle coïncident. Mais il ne lui a pas échappé davantage qu'elles pourraient se révéler d'application délicate dans l'hypothèse d'une nouvelle “cohabitation”. [...]

Le Comité a pris acte du fait que, tant que coexistent, en France, deux sources de légitimité, l'une présidentielle, issue de l'élection du chef de l'État au suffrage universel, l'autre parlementaire, issue de l'élection des députés au suffrage universel, on ne pouvait sérieusement imaginer d'éliminer, en fait, la possibilité d'une divergence d'orientation politique entre le chef de l'État et la majorité de l'Assemblée nationale. La concomitance du calendrier des élections présidentielles et législatives est en effet impossible à garantir dès lors que le Président de la République peut démissionner, décéder ou dissoudre l'Assemblée nationale. En outre, cette concomitance n'empêche pas par elle-même le peuple souverain d'opérer des choix politiques différents selon qu'il s'agit d'élire le chef de l'État ou les députés.»

L'hypothèse d'une présidentialisation du régime avait été évoquée, mais ses partisans restaient minoritaires. De surcroît, précisait le rapport :

«Mais eux-mêmes ont dû constater qu’il faudrait alors supprimer le droit de dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République, reconnaître à ce dernier un droit de veto sur les lois adoptées par le Parlement et développer une culture du compromis qui n’est pas toujours conforme aux traditions politiques de notre pays. Ils ont, par ailleurs, relevé qu’aucune des principales forces politiques n’est favorable à un tel régime et que celui-ci ne garantit pas, par lui-même, contre tout risque de conflit entre lespouvoirs législatif et exécutif.»

La révision constitutionnelle de 2008 a repris en compte certaines propositions du comité Balladur (qui avait lui-même repris certaines préconisations du comité Vedel de 1993), mais n'avait pas touché aux éléments essentiels de la loi fondamentale concernant le président de la République, le Gouvernement et un Parlement qui reste sous la coupe de l'exécutif. Nicolas Sarkozy lui-même en avait finalement écarté l'hypothèse dans une lettre au Premier ministre du 12 novembre 2007, même s'il estimait dans ce courrier «que le quinquennat a modifié, au-delà sans doute de ce qui était prévu, l’équilibre institutionnel de la Ve République».

Les terrifiants pépins de la réalité

Le double quinquennat, présidentiel d'abord, parlementaire ensuite, semblait permettre l'application dans la durée, à moyen terme, d'une politique par une même équipe.On pensait que le système fonctionnerait si bien que, par précaution, la révision constitutionnelle «Sarkozy» de 2008 ajouta à l'article 6 de la Constitution que nul ne pourrait «exercer plus de deux mandats consécutifs», ce qui permettait d'agir dans la durée. Pourtant, les présidents «quinquennaux» ne furent que les présidents d'un mandat. Comme dans la «promenade de Picasso» de Prévert, ne subsistent au bout du bout que les terrifiants pépins de la réalité, une réalité parfois brutale qui s'impose de l'extérieur aux gouvernants (la crise financière de 2008 pour Nicolas Sarkozy, les attentats de 2015 et l'impopularité de la loi Travail pour François Hollande, les Gilets jaunes puis la crise de la covid-19 pour Emmanuel Macron).

Agrandissement : Illustration 19

De 2002 à 2007, Jacques Chirac exerça un mandat qui était le second (septennat 1995-2002), qui serait le dernier et qui, finalement, se situait comme la vague finissant avec lui d'un état ancien. Élu en 2002, Nicolas Sarkozy fut repoussé en 2007 (et en 2016 ne passa même pas le cap du premier tour de la primaire «de droite et du centre»). Son vainqueur de 2012, François Hollande ne fut même pas en mesure de se représenter en 2017, année où Emmanuel Macron remportait l'élection face à Marine Le Pen sur la promesse de bouleverser le vieux système en menant une politique ni de droite ni de gauche, puis et de droite et de gauche [NDLR: on a bien vu le ni de gauche, et de droite, mais c'est encore une autre histoire.]

Françoise Fressoz évoque à propos d'Emmanuel Macron «cette malédiction du quinquennat pas encore terminé mais déjà fini» (Le Monde, 29/09/2020). Rappelant le contexte de l'adoption de la révision constitutionnelle de 2000, elle souligne :

«Il fallait faire moderne, adapter les institutions à l’accélération du temps ! Le but est atteint au-delà de toute limite car de mandat en mandat, un fait se vérifie : le crépuscule arrive très tôt, bien avant l’échéance, contribuant à rendre tragique la destinée de ceux qui avaient cru pouvoir changer le cours des choses.»

Car l'arrière-pensée des présidentiables est toujours de pouvoir agir selon des objectifs définis (ceux de la campagne ou d'autres), avec une majorité solide, un bilan satisfaisant (car leurs options sont, bien sûr, les meilleures) et d'être réélus pour un deuxième mandat permettant d'achever la mise en œuvre des changements entrepris.

Agrandissement : Illustration 20

À l'expérience — et à la seule exception depuis 1875 de François Mitterrand — aucun président n'effectua deux mandats de sept ans (le deuxième septennat d'Albert Lebrun, réélu en 1939, fut interrompu par l'instauration du régime de Vichy; de Gaulle, réélu en 1965, démissionna trois et quatre mois plus tard; Chirac n'accomplit qu'un septennat, suivi d'un quinquennat). Deux mandats de cinq ans, en l'état actuel des choses, apparaissent comme un objectif compliqué à réaliser.

Jean-Philippe Derosier note que «les Présidents d’aujourd’hui sont bien davantage limités par des contrepouvoirs de toute nature (décentralisation, Conseil constitutionnel, autorités administratives indépendantes, médias privés, Union européenne, etc.) que les Présidents de naguère».

Sans revenir sur les distinctions entre les uns et les autres (les médias privés ont une influence éventuelle sur l'opinion; l'Union européenne peut s'inscrire, dans les normes juridiques, au-dessus de la loi nationale en application même de la Constitution), on rappellera en effet que les possibilités de saisine du Conseil constitutionnel se sont très largement étendues depuis 1974, avec la révision Giscard d'Estaing l'ouvrant à soixante députés ou soixante sénateurs, puis la révision de 2008 avec la création des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)**. Toute la difficulté vient pourtant du fait que la maîtrise de l'action gouvernementale et parlementaire dans les mains du président de la République en fait le responsable suprême effectif... alors que sa responsabilité ne peut pas être constitutionnellement mise en cause***.

Le quinquennat double (Président, Assemblée nationale), tel qu'il fonctionne, évite les blocages institutionnels d'un système présidentiel où le Parlement est indépendant, ce qu'évoquaient à la fois Michel Debré en 1958 (intervention devant le Conseil d'État) et de Gaulle en 1964 (conférence de presse sur les institutions). Il n'offre pas, comme dans les régimes parlementaires, la respirations possible par une alternance «interne» (changement de leader politique au sein d'une même majorité). Mais on n'est pas obligé de n'être contraint qu'à un changement de Constitution, plus facile à dire qu'à faire.

S'il permet d'envisager un minimum de stabilité politique sur une période de moyen terme (cinq ans), le double quinquennat reste à sortir de la pure verticalité descendante en permettant à la fois au Parlement de jouer pleinement son rôle. Cela renvoie, y compris pour les rapports de force — à la proposition de Jean-Philippe Derosier, en y ajoutant les moyens de contrôle réel... y compris pour l'opposition ou les oppositions, un rééquilibrage, là aussi, des règles de procédure parlementaire.

Agrandissement : Illustration 21

Ajoutons-y, comme possibilité de «respiration démocratique», de rendre plus facile (dans un système restant raisonné) l'intervention plus aisée des citoyens. Le débat sur un hypothétique référendum relatif à la peine de mort montre qu'il faudra en la matière que soient maintenus les garde-fous que prévoit l'article 11 pour les propositions de lois référendaires (contrôle de constitutionnalité). En témoigne la reprise en toute démagogie par certains politiques, notamment à l'extrême droite, de cette «proposition» sondagière, alors qu'ils connaissent parfaitement les contraintes de la hiérarchie des normes, à commencer par la Constitution qui la prohibe formellement à l'article 66-1.

On ne saurait davantage se prémunir contre des groupes de pressions qui, au-delà d'une légitime expression circonstanciée, voudraient systématiquement manipuler l'agenda politique. Mais inversement, l'exemple malheureux de la tentative de référendum sur la privatisation d'Aéroports de midi montre que le dispositif actuel, notoirement imparfait, est impraticable.

Si l'on ne veut pas remettre en cause la concomitance des mandats présidentiel et parlementaires — même avec un Parlement moins étroitement enserré —, la possibilité d'agir par le suffrage populaire, sans être une panacée (trop de référendum tue le référendum) est une option à creuser plus sérieusement et surtout sincèrement que ce ne fut le cas en 2008. La démocratie a besoin de respiration sans être étouffée dans un long tunnel. On peut évidemment imaginer d'autres modalités, mais les aléas de la Convention citoyenne sur le climat où les trois jokers du début se multiplient comme des petits pains n'incitent pas à l'optimisme... sauf, là encore, à se dégager d'une totale mainmise présidentielle. D'une manière ou d'une autre, il faut desserrer l'étau présidentialiste. Le rééquilibrage des institutions, que Nicolas Sarkozy lui-même considérait comme indispensable il y a treize ans, reste à réaliser.

Luc Bentz

¤ Jean-Philippe Derosier, «Rééquilibrer les effets du quinquennat», blog La Constitution décodée, 28/09/2020

https://constitutiondecodee.fr/2020/09/28/reequilibrer-les-effets-du-quinquennat/

__________

* La Constitution, comme sous la IVe République, laisse au président de la République le choix du chef du Gouvernement (l'investiture par l'Assemblée nationale était requise sous le régime précédent; elle est devenue coutumière). Mais la lettre de la Constitution ne rend le Premier ministre responsable (et avec lui le Gouvernement) que devant l'Assemblée nationale. Le «renvoi» du Premier ministre par le chef de l'État, évoqué par de Gaulle, est devenu une coutume admise par tous les présidents et souvent pratiquée — sauf par Nicolas Sarkozy qui a conservé Fillon cinq ans à Matignon, sans grande autonomie il est vrai et Giscard d'Estaing confronté à la démission de Jacques Chirac en 1976.Les exemples en sont nombreux : de Gaulle se séparant de Debré (1962) puis de Pompidou (1969); Pompidou chassant Chaban-Delmas (1969); Mitterrand remplaçant Michel Rocard en 1991; Chirac remplaçant Raffarin (après l'échec du référendum sur le traité constitutionnel européen) en 2005; François Hollande limogeant Ayrault en 2014; Emmanuel Macron remplaçant Édouard Philippe en 2020.

** L'idée en avait été avancée le 14 juillet 1989 par le président François Mitterrand, mais un désaccord entre les deux chambres (le Sénat ayant une majorité de droite) ne permit pas d'avancer. La proposition avait été reprise par la commission Vedel de 1993, puis par le comité Balladur (2007).

*** La révision de 2008 a substitué à la «haute trahison» la destitution par le Parlement constitué en Haute Cour (dans le format du Congrès) «en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat». La rédaction de l'article 68 de la Constitution qui en résulte, qui visait à éviter l'équivalent d'une motion de censure, y met de telles conditions (résolutions successivement votées dans chaque chambre à la majorité des deux tiers des membres, condition identique pour la Haute Cour réunie ensuite) la rend totalement impraticable sauf cas d'une infraction personnelle flagrante insupportable à l'opinion.