Le 19 février, Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, annonçait clairement sa pensée : « Le 28 avril, voter signifiera progresser, s'abstenir pourrait impliquer que l'Espagne remonte quarante années en arrière ». Le secrétaire général du PSOE le sait, ces élections anticipées seront celles de tous les risques pour l'Espagne. Il y a quarante ans, le 23 février 1981, un groupe de gardes civils (membres du corps national de Gendarmerie), sous le commandement du lieutenant-colonel Antonio Tejero, s'introduisait dans le parlement et prenait en otage les députés espagnols. Cette tentative de Coup d'Etat, aujourd'hui désignée sous l'appellation de 23-F en Espagne, est un échec qui parachève la période dite de la « Transition démocratique ». Sanchez faisait-il implicitement référence à cet épisode important de l'histoire contemporaine de son pays ? Si oui, une telle comparaison est-elle légitime ?

Le 23-F fut motivé par trois principaux facteurs : la libéralisation politique, la démocratisation de l'appareil étatique et la réorganisation du territoire espagnol.

Tout d'abord la libéralisation politique s'incarne par la légalisation du Parti communiste d'Espagne le 9 Avril 1977, une idéologie honni par le régime franquiste.

La démocratisation de l'appareil étatique s'enclenche par le biais de l'écriture d'une nouvelle constitution, effective en 1978 et faisant de l'Espagne une Monarchie constitutionnelle, parlementaire et surtout, unitaire.

Enfin, la réorganisation territoriale est l'oeuvre de ladite constitution qui installe le concept des « communautés autonomes », dont certaines - Galice, Pays Basque et Catalogne - possèdent le statut de « nationalité historique ». Des militaires conservateurs, habitués à un régime quarantenaire et centralisateur ne pouvaient que s'opposer à ces évolutions rapides et révolutionnaires pour l'Espagne d'alors.

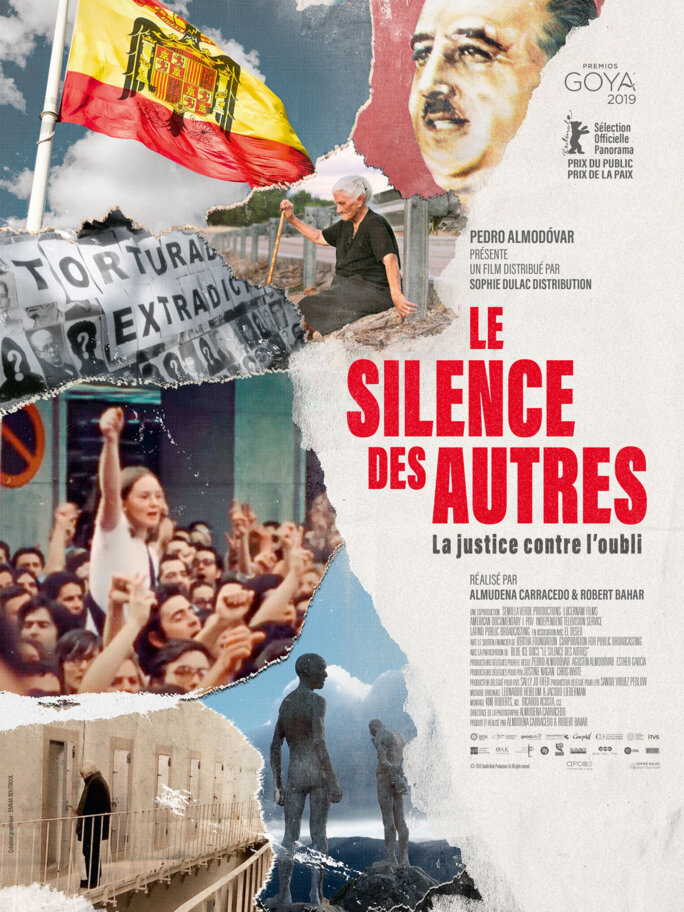

Agrandissement : Illustration 1

En 2018, ce n'est pas de manière violente que des forces conservatrices apparaissent sur le devant de la scène espagnole mais de manière démocratique. VOX, un parti d'Extrême-Droite jusqu'alors inconnu est entré de façon fracassante au parlement régional d'Andalousie. Dans le contexte de la question catalane, ce parti opposé aux statuts des communautés autonomes, avec près de 11% des voix, faisait élire 12 députés dans ce bastion historique du PSOE. Grâce aux votes du petit parti d'Extrême-Droite, le PP (Partido Popular) et Ciudadanos dirigent désormais la communauté autonome d'Andalousie (en compagnie de VOX). Ces résultats ont une résonance nationale. Pedro Sanchez à la tête d'un gouvernement minoritaire se retrouvait dos au mur.

Podemos, de son côté, est en pleine crise, à la fois électorale et interne. La coalition Izquiera Unida-Podemos dénommée Adelante Andalucía - à l'occasion des élections régionales en Andalousie - qui vit l'apparition de VOX - a péniblement atteint les 16%. Un total en régression par rapport aux dernières élections de 2015 et qui fait que la gauche perdit ce bastion du sud. Une stratégie électorale « vers la gauche » justement, qui est une des raisons de la crise interne qui éclata au grand jour entre Pablo Iglesias, l'actuel secrétaire général de Podemos, et Íñigo Errejón, ancien secrétaire politique de la formation anti-austérité. Les deux hommes avaient des divergences concernant les tactiques et alliances électorales à adopter (1). Errejón décida depuis de démissionner de son mandat de député et de rejoindre le mouvement Ahora Madrid en vue des élections régionales prochaines.

Cette situation politique n'augure rien de bon pour toutes les forces vives de gauche, dans tout le pays. Mais au-delà des élections, ce n'est pas la simple survie politique de la gauche au niveau national qui pourrait se jouer. C'est la construction démocratique, car oui, l'idée démocratique ne peut jamais être qualifié d'acquis mais de conquête temporaire et de construction permanente.

Le 23-F auquel faisait (sans doute) référence le président du gouvernement espagnol en est la parfaite illustration. D'un rien, tout peut arriver. Les expériences citoyennes dans plusieurs grandes villes espagnoles, dont Madrid et Barcelone, sont des choses à chérir et à conserver, qu'importe les difficultés et les imperfections. Des expériences sous la menace en vu des élections municipales de 2020.

La situation politique est largement compliquée, cependant celle-ci est motivée par deux mouvements de fond : la crise catalane bien sûr, mais aussi, et surtout, les cicatrices de la Transition démocratique (1975-1981) qui refont surface et semblent se rouvrir au grand jour. Tout d'abord, la crise catalane entraîne une perte des repères, une perte dans laquelle n'hésite pas à tomber Manuel Valls (la suite logique d'une évolution idéologique) et le parti qu'il représente dans la course à la mairie barcelonaise. Tout du moins, au lieu d'utiliser cette expression vague de « perte des repères », nous constatons que les masques (déjà mal accrochés) ne font que tomber. La deuxième lame de fond est historique, voire anatomique : le retour des sentiments, des émotions et des débats entourant cette période charnière de l'histoire contemporaine espagnole qu'est la Transition.

Lorsque Sanchez évoquait ces « quarante années » peut-être, inconsciemment, évoquait-il cette période et pas seulement le 23-F. Ce phénomène est parfaitement incarné par les questions mémorielles soulevés par le gouvernement socialiste. Une de ces questions est la place que l'on accorde à la dépouille de Franco, qui repose dans un monument titanesque, El Valle de los Caídos. Chose inimaginable en France ou en Allemagne.

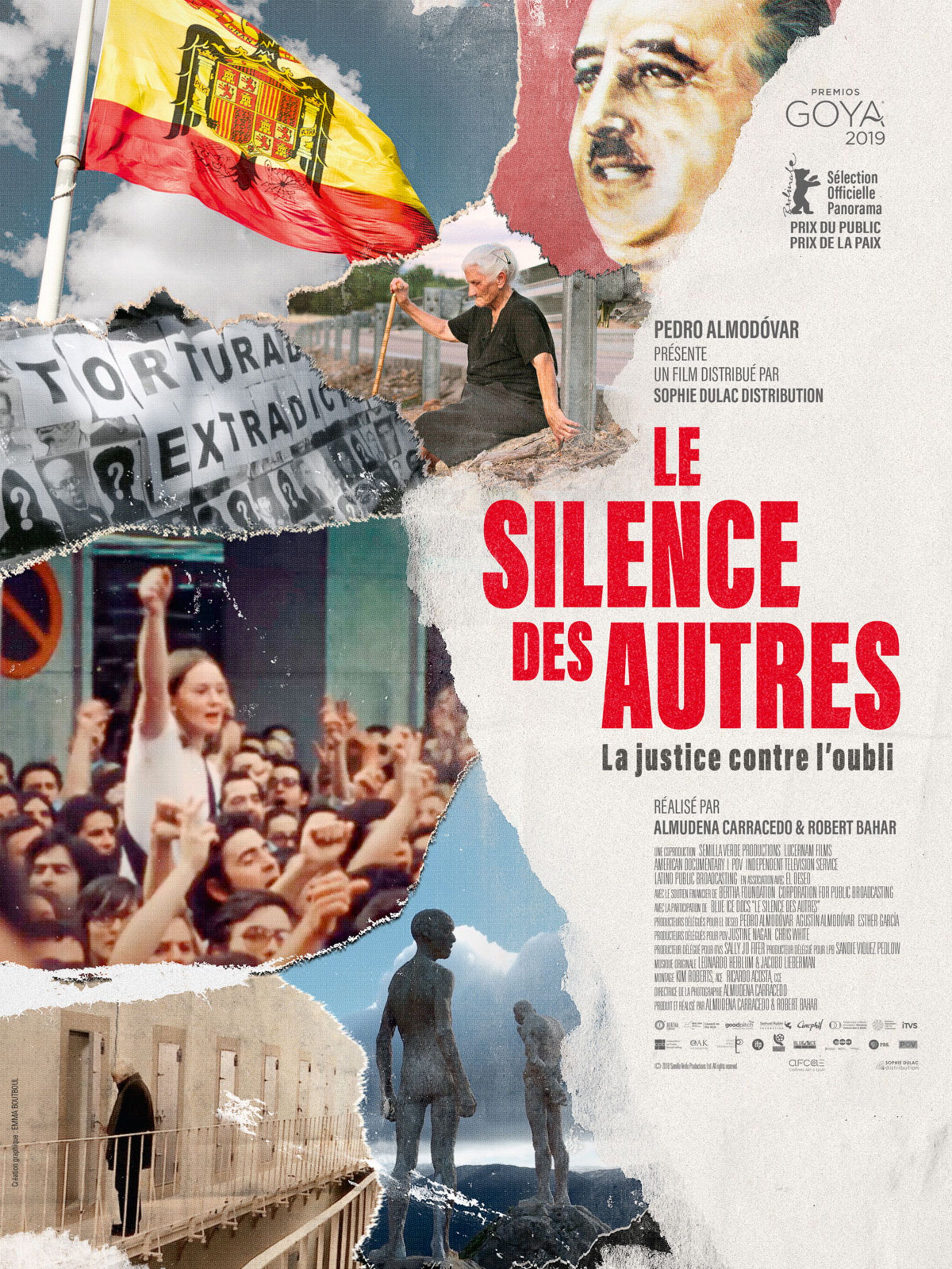

Le magnifique documentaire « Le silence des autres » raconte de son côté toutes ces questions sans réponses d'espagnols dont les ancêtres ont disparu durant la dictature. Le documentaire évoque aussi la loi d'amnistie votée en 1977, qui libéra les prisonniers politiques du franquisme mais qui garantissait la paix, aussi, à ceux qui ont servi ce même franquisme. C'est le point névralgique. De manière plus large, c'est toute la place de la dictature et de la Transition qui est peu à peu questionné dans l'imaginaire de la société espagnole.

Agrandissement : Illustration 2

Il y a quarante ans, l'Espagne se posait des questions sur son modèle démocratique et sur l'organisation de son territoire. Avant les élections d'avril 2019, le pays se pose de nouveau ces questions entre l'apparition de Vox et le procès des figures de l'indépendantisme catalan qui fait suite à la tentative de scission de la Catalogne en octobre 2017. Si l'Espagne regarde son histoire sans peur elle pourra s'en sortir face à ces contradictions qui rythment son présent. Pour ma part, j'y crois, Le silence des autres, est une des motivations de cette croyance personnelle.

Le meilleur exemple de ces époques se regardant dans les yeux est la visite de Pedro Sanchez en France afin de se rendre devant la tombe d'Antonio Machado, poète s'étant réfugié en France à la fin de la Guerre d'Espagne, et devant celle de Manuel Azaña, dernier président de la Seconde République espagnole - il est le premier chef d'un gouvernement espagnol à faire une telle chose, événement très peu évoqué en France. Les gerbes de fleurs déposées furent, logiquement, aux couleurs du drapeau actuel de l'Espagne. Ce qui en agaça certains et en amusa d'autres dans les cercles républicains, car Azaña était l'homme d'un autre drapeau, celui de la République, aux couleurs rouge, jaune et violette.

Quelques soient les résultats, l'Espagne, après avril, ne pourra faire au mois de mai ce qu'il lui plaît, car il semble que rien ne sera pareil.

(1) : Fabien Escalona, « Aux sources de la crise de Podemos », Mediapart, 17 février 2019