Notre intime conviction et position immuable jusqu’à la démonstration convaincante du contraire réside en ceci que, malgré les apparences théâtralement bien ourdies, Paul Kagamé, alias Joseph Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Vital Kamerhe ou autre Moïse Katumbi sont tous intimement de mèche en vue de la balkanisation du Congo. La connivence et trahison de Tshilombo étant particulièrement motivées par les espèces sonnantes et trébuchantes qu’il s’en procure… Néanmoins, cela ne nous épargne pas de la pertinence d’explorer d’autres pistes d’analyse au gré des évènements.

La République démocratique du Congo (RDC) reste depuis près de trois décennies le théâtre de conflits armés complexes, où s’entremêlent enjeux nationaux, régionaux et internationaux. La résurgence du Mouvement du 23 mars (M23) à partir de 2021, avec le soutien du Rwanda, a ravivé, voire exacerbé les tensions entre la RDC et son voisin, tout en mettant à l’épreuve les mécanismes africains et internationaux de résolution des conflits. Dans ce contexte, Tshilombo s’est illustré comme l’acteur central ; dont les attitudes et les choix stratégiques ont sensiblement évolué au fil des échecs, intermèdes et relances des processus de paix.

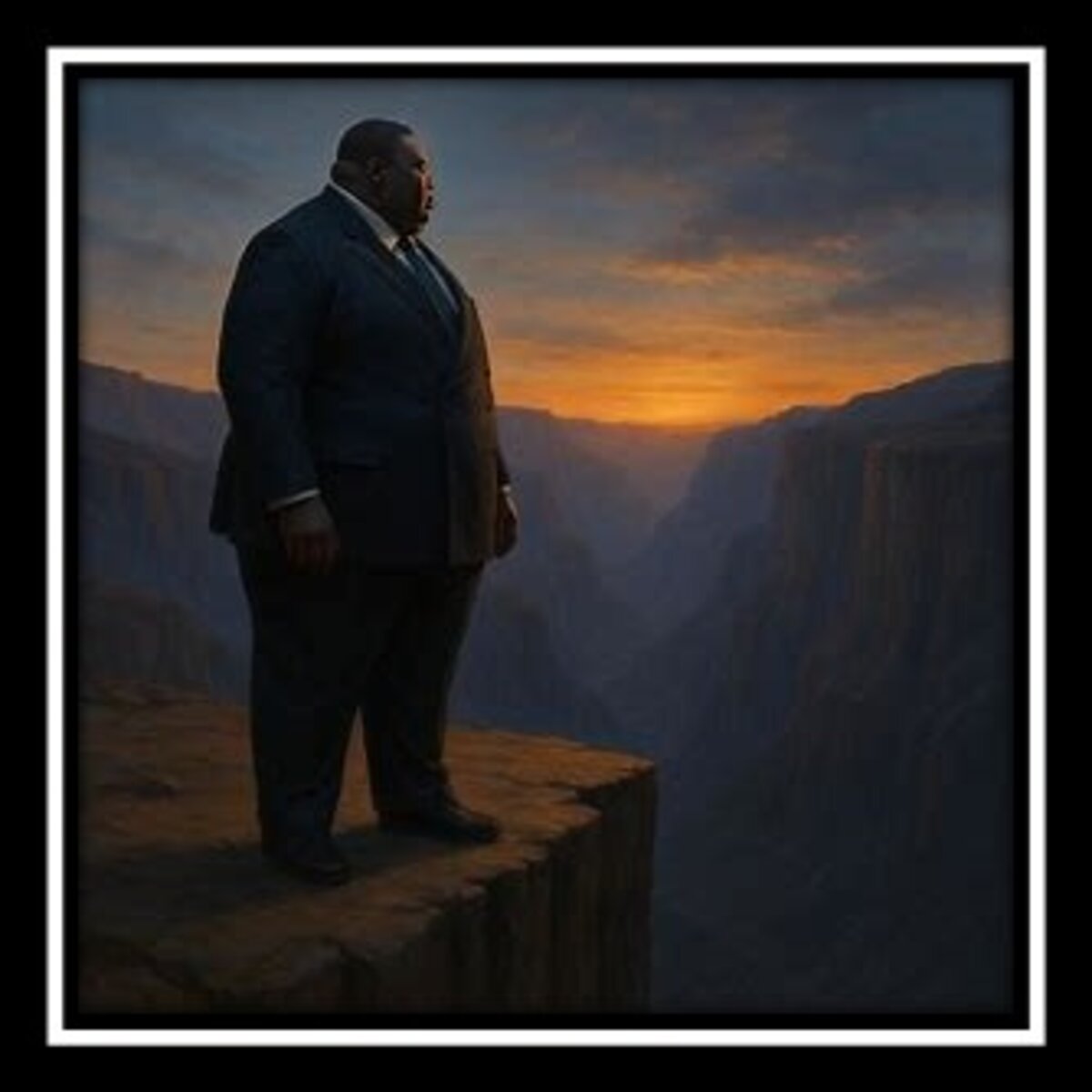

En effet, pendant des années, Tshilombo s’est illustré par une rhétorique martiale, ponctuée d’invectives tonitruantes à l’égard du Rwanda et de son président, Paul Kagamé. Pourtant, derrière cette posture de défi, aucune escarmouche décisive, aucun acte de reconquête affirmée de souveraineté. Alors que, sûr de lui, Kagamé a superbement ignoré les gesticulations de Kinshasa, affichant au monde ses certitudes stratégiques. Et voilà que Tshilombo, jadis fulminant, se mue en quémandeur de réconciliation, dans une posture qui évoque moins la paix que la capitulation. Analyse critique des médiations, stratégies politiques et scénarios d’avenir.

#MAIN_TENDUE_DE_TSHISEKEDI_REJETÉE: #DES_RÉVÉLATIONS_EXCLUSIVES. - YouTube

🌓 Complicité ou machiavélisme stratégique avorté ?

L'évolution des relations entre la RDC et ses voisins de l'Est, le Rwanda et l'Ouganda, sous la présidence de Tshilombo, est un sujet complexe marqué par une alternance entre rapprochement initial et dégradation significative. Au début de son mandat, Tshilombo a affiché la vive volonté de normalisation et de coopération régionale. Ce rapprochement initial avec Paul Kagame (Rwanda) et Yoweri Museveni (Ouganda) peut être interprété comme une stratégie de coopération politique et sécuritaire. Cependant, cette phase de proximité a fait place à une dégradation considérable de relation, en particulier avec le Rwanda, avec la résurgence du M23. S’agissait-il d’un volontarisme constructif de bonne foi qui a avorté ou d’un élan machiavélique stratégique qui a atteint ses limites ?

Il est difficile d'affirmer avec certitude que l'intention initiale fût une stratégie machiavélique préméditée pour abuser. D’aucuns estiment que l'approche initiale de Tshilombo semblait être une stratégie pragmatique visant à améliorer la sécurité et la coopération régionale. Toutefois, les dynamiques complexes et profondément enracinées des conflits dans l'Est de la RDC, impliquant le soutien aux groupes armés par les voisins et les rivalités régionales, entre le Rwanda et l'Ouganda entre autres, ont rapidement mis à mal ce rapprochement. La résurgence du M23 et les accusations formelles, par Kinshasa, de son soutien spécialement par le Rwanda ont finalement mené à une détérioration grave et ouverte des relations bilatérales ; reléguant ainsi la coopération initiale au statut de parenthèse éphémère.

Cependant, nombreuses sont des questions qui émergent et restent sans réponses convaincantes. Même avec le support logistique étroit de Washington – Ambassadeur Mike Hammer, effectivement surnommé Nzita par des Congolais pour sa louche proximité et son suspect dynamisme - comment Tshilombo a-t-il pu réussir à s’émanciper si rapidement de l’emprise de son prédécesseur, alias Joseph Kabila, du marionnettiste Kagame et du M23 ; surtout après invité, reçu et hébergé ce dernier à Kinshasa plus de 14 mois durant ? Pourquoi Kinshasa maintient les relations diplomatiques avec Kigali malgré les accusations d’agression ? Quels facteurs ont favorisé l’arrivée de Thérèse Kayikwamba Wagner, qui a Largement travaillé à l’Est du Congo, notamment au Rwanda où elle bénéficie des diverses entrées étroites, au poste de ministre des Affaires étrangères ? Pourquoi les tensions entre Kinshasa et Kigali ne se limitent qu’à des invectives verbales et que Kinshasa n’a jamais rien entrepris pour mettre réellement en difficultés ni Rwanda ni M23 ?

À son arrivée au pouvoir en 2019, s’inscrivant dans une logique de restauration de l’autorité de l’État par la force, Tshilombo prône une ligne de fermeté vis-à-vis des groupes armés. Pourtant, défait en 2013 et résigné dans des camps en Ouganda et au Rwanda, M23 refait surface en novembre 2021, après avoir été hôte, à Kinshasa, du gouvernement de Tshilombo pendant 14 mois, à partir de septembre 2020. Depuis, la montée en puissance du M23 se confirme sur le plan militaire et, corrélativement, les accusations du soutien rwandais ainsi qu’une vive rhétorique nationaliste dominent le discours politique au Congo. Cependant, le président congolais privilégie la voie diplomatique ; multipliant des appels à la médiation régionale et internationale. Parallèlement, il semble profiter de cette crise pour prendre des mesures autoritaires et consolider nettement son pouvoir. Stratégie de crise pour rester au pouvoir et orchestrer le glissement, voilà le pas que d’aucuns n’ont pas hésité à franchir[i]. Malgré les apparences, rien n’exclut que ce machiavélisme stratégique soit ourdi avec la bienveillance de Kagamé lui-même…

🔁 Les Zig-Zags d’une diplomatie incertaine…

Face à la persistance de la crise, plusieurs cadres de médiation se sont succédé. Cependant, le parcours diplomatique de Tshilombo ressemble à une succession de virages sans horizon. Champion des « deals sans lendemain », il initie des processus qu’il abandonne aussitôt qu’ils deviennent contraignants ou politiquement risqués :

- le processus de Nairobi, lancé sous l’égide de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) dès 2022, il visait à réunir le gouvernement congolais, les groupes armés et les pays voisins autour d’une feuille de route pour le désarmement et la réintégration. Malgré plusieurs cycles de discussions, le M23 en a été longtemps exclu, limitant la portée des avancées concrètes. A toutefois débouché sur la Déclaration de Nairobi ;

la Déclaration de Nairobi (2013), fruit de négociations laborieuses avec le M23, elle fut conçue comme une alternative à un accord de paix formel, pour ne pas légitimer la rébellion. Mais, sans mécanisme de suivi ni volonté politique de mise en œuvre et faute d’implication conséquente des principaux acteurs, celle de Tshilombo surtout, elle resta lettre morte ;

- le Dialogue de Luanda (2022–2025), initiée par l’Angola, sous la médiation de João Lourenço, ce processus régional visait à apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda. Il a permis notamment des rencontres directes entre Tshilombo et Kagame en présence de Lourenço. Néanmoins, malgré le soutien de la SADC et de l’Union Africaine, il fut rapidement concurrencé par une médiation parallèle… celle du Qatar, brusquement initiée par Tshilombo lui-même également ;

- la médiation de Doha (2025), c’est depuis début 2023 que le Qatar, fort de son expérience dans la résolution de conflits, a tenté de jouer un rôle de facilitateur neutre dans le conflit rwando-congolais, sans parvenir vraiment parvenir à retenir l’attention des protagonistes, notamment en raison de manque d’adhésion des acteurs régionaux et de la méfiance de Kinshasa. Cependant, subitement et dans l’ombre du Dialogue de Luanda, c’est pareillement Tshilombo lui-même qui a sollicité directement l’Émir du Qatar. A peine amorcée en 2025, la médiation de celui-ci s’est vite enlisée dans l’orgueil politique de Kinshasa, dédaignant d’accepter une négociation à pied d’égalité avec le M23, tel que le proposait Doha ;

- le Processus de Washington (2025), inspiré par le modèle ukrainien, Kinshasa propose ses minerais en échange d’une protection militaire américaine. L’Accord de Washington, signé le 27 juin 2025, intègre les négociations de Doha, auxquelles il reste lié ; mais se heurte à une nouvelle condition intruse posée par Tshilombo, le retrait des troupes rwandaises avant toute signature du volet économique régional. Une exigence qui replonge le processus dans l’impasse…

🌥️Le crépuscule d'une stratégie d’improvisation et de réaction…

Selon bon nombre d’observateurs, plusieurs facteurs structurels expliquent la difficulté des médiations dans le conflit rwando-congolais à produire des résultats tangibles escomptés. D’abord, la méfiance profonde entre Kinshasa et Kigali, alimentée par des décennies d’ingérences, de rivalités ethniques et d’intérêts économiques autour de l’exploitation minière, rend tout compromis fragile et réversible. Ensuite, la multiplicité des acteurs - milices locales, armée congolaise, armées étrangères, forces régionales - complique la mise en œuvre des accords, chacun poursuivant des agendas parfois contradictoires. Enfin, l’exclusion ou la marginalisation du M23 dans certains processus, tout comme la faible implication de la société civile locale, ont limité la légitimité et la portée des initiatives diplomatiques.

Partant, la politique étrangère de la RDC face à la résurgence du M23 et aux tensions persistantes avec le Rwanda de Paul Kagamé semble s'articuler autour d'une série de changements de cap diplomatiques. Ces zig-zags, loin d'être des signes de flexibilité, pourraient bien révéler une fragilité stratégique et un dilemme profond pour Tshilombo. Les multiples initiatives de paix - de la Déclaration de Nairobi (2013, sans suite) au Dialogue de Luanda (2022-2025, en cours) en passant par la médiation du Qatar et le récent Processus de Washington (2025) - dessinent ainsi une trajectoire sinueuse que l'on peut décrypter sous plusieurs angles :

a) Le syndrome du deal sans lendemain et l'éparpillement des forces

L'abandon successif des processus initiés (Nairobi, Kampala, Qatar, potentiellement Luanda et Washington) confirme une tendance à l'inachèvement et à la dispersion des efforts. Chaque nouvelle initiative, souvent lancée en parallèle d'une autre, dilue l'énergie diplomatique de Kinshasa et affaiblit sa crédibilité auprès des médiateurs régionaux et internationaux. L'échec ne réside pas tant dans le dialogue lui-même que dans la difficulté à concrétiser et à s'engager pleinement sur les termes établis. Tshilombo apparaît comme un "champion de deals sans lendemain" qui laisse constamment des "champs en friche" attiré par le mirage des autres.

b) La question de la "dignité" et de la négociation avec le M23

Le refus de Tshilombo de négocier "à pied d'égalité" avec le M23 – position qui agace la médiation qatarie – est le nœud gordien de sa stratégie. C'est une posture de dignité nationale visant à ne pas légitimer un mouvement armé qu'il considère comme un supplétif du Rwanda. Cependant, dans le langage de la realpolitik, ce refus se traduit par une impasse opérationnelle. Si l'objectif est la paix, l'interlocuteur, qu'on le veuille ou non, est sur le terrain. Le voilà finalement pénalisé, forte métamorphose, devenant "quémandeur sans dignité" d’une réconciliation aux "relents de capitulation" ; ce qui souligne la perception d'une contradiction entre la fermeté affichée envers Kigali et le besoin urgent d'une salutaire issue.

c) La confiance dans une puissance externe : le "Deal" des Minerais !

Le Processus de Washington – offrir les minerais du Congo en échange d’une protection militaire – est le nec plus ultra de cette stratégie d'externalisation. Il s'agit d'une tentative audacieuse de substitution d'allié, visant à court-circuiter et aller au-delà des médiations africaines pour placer le conflit sous la garantie d'une superpuissance (les États-Unis). Ce deal reflète une méfiance envers les voisins régionaux (Ouganda, Angola, Kenya, Tanzanie, SADC, EAC) et une conviction que seule la protection américaine peut faire plier le Rwanda. En liant sa signature de l'accord économique régional au retrait des troupes rwandaises, Kinshasa tente de monnayer son adhésion économique contre la sécurité, une tactique risquée, qui met à nouveau le processus dans l'impasse.

Tshilombo navigue ainsi à vue entre recherche de légitimité interne et gestion des rapports de force régionaux. Stratégie politique, sa fermeté initialement affichée visait à rassurer l’opinion publique congolaise, fortement marquée par le sentiment d’abandon face à l’insécurité et à la perte de souveraineté. Mais face à la réalité du terrain et à l’enlisement militaire, le président a dû composer avec les exigences des partenaires africains et occidentaux, soucieux de la stabilité régionale. Parallèlement, Kinshasa a cherché à internationaliser la crise, misant sur la dénonciation du soutien rwandais au M23 pour obtenir des sanctions ou un isolement diplomatique de Kigali. Cette stratégie, si elle a permis de rallier quelques soutiens, elle a aussi montré ses limites face à la prudence des grandes puissances et aux intérêts économiques en jeu.

🕯️ Crépuscule d’un règne ou prélude d’un effacement ?

À mesure que les médiations s’enlisent, que les accords se contredisent, et que les partenaires internationaux s’interrogent sur la fiabilité de Kinshasa, une question s’impose : Tshilombo est-il encore maître de son agenda ? Ou, assiste-t-on au crépuscule d’un règne marqué par l’improvisation, la réaction aux situations déjà posées sans être capable de les régir, les postures opportunistes sans effet ni lendemain, et les manches tendues sans dignité ?

Riche de ses ressources matérielles, humaines et culturelles incommensurables et de ses aspirations populaires inhérentes et légitimes, le Congo mérite mieux qu’une diplomatie erratique. Elle mériterait une parole ferme, une stratégie lisible, et une posture digne face aux défis de la paix, de la souveraineté et développement. Ce ballet diplomatique, où chaque médiation semble contredire ou neutraliser la précédente, révèle une stratégie de dispersion plus qu’un plan cohérent d’action minutieusement mûri. Tshilombo semble donc osciller entre bravade et supplique, entre exclusion du M23 et tentative de contournement par des puissances tierces. Ce refus de rigoureuse cohérence affaiblit la position congolaise et expose Kinshasa à une perte de crédibilité locale et internationale.

🏃🏿♂️Bilan et perspectives d’avenir

L’attitude de Tshilombo dans la gestion du dossier RDC-Rwanda-M23 a oscillé entre fermeté et pragmatisme, traduisant les dilemmes d’un pouvoir confronté à la fois à l’urgence sécuritaire et aux pressions diplomatiques. Les échecs répétés des médiations soulignent la nécessité d’une refondation des processus de paix, pour les ramener à des procédures plus inclusives et ancrées dans les réalités locales. Par ailleurs, la RDC devra, à l’avenir, renforcer ses institutions, diversifier ses alliances et miser sur la coopération régionale, tout en restant vigilante face aux ingérences extérieures. Pour les partenaires internationaux, il s’agira de soutenir durablement les efforts de paix sans se limiter à des injonctions ponctuelles. Seule une approche holistique et patiente permettra d’entrevoir un apaisement durable dans la région des Grands Lacs.

À court terme, la poursuite des affrontements et l’absence de dialogue inclusif laissent présager une impasse durable, au risque de nouvelles crises humanitaires. Toutefois, le maintien de la pression internationale et la lassitude des acteurs régionaux face à l’instabilité pourraient ouvrir la voie à une relance des négociations, à condition d’intégrer le M23 et de proposer des garanties crédibles sur le désarmement et la réinsertion. À moyen terme, seule une approche globale, associant réforme de la gouvernance sécuritaire, développement local et coopération régionale, pourra offrir une chance de sortie de crise. Pour cela, le leadership de Tshilombo est déjà compromis et rejeté. A moins qu’il s’appuie sur une société nationale ressoudée, une vision claire sur l’avenir immédiat, un projet politique porté par la majorité populaire et une capacité à fédérer au-delà des clivages internes et des influences extérieures, l’usurpateur et receleur électoral de 2018 est désormais bien loin d’être l’homme de la situation.

La suite : entre risque d’isolement et nécessité d’un choix clair, scénarios possibles

Quelle suite prédire pour cette diplomatie obstinément assidûment en zig-zags ? Les scenarii consécutifs possibles à ces improvisations, à ces rustres réactions aux évènements, à ce manque de cohérence, de méthode de travail et de planification se polarisent autour de l'aboutissement ou de l'effondrement de la stratégie actuelle :

a) la menace d’un « crépuscule de règne »

Au fronton de cette analyse, nous nous posé cette lancinante question de savoir si le crépuscule de règne de Tshilombo a sonné. Une accumulation d'échecs diplomatiques, couplée à l'incapacité à ramener la paix dans l'Est du Congo, finit d’éroder la légitimité, qu’il n’a jamais eue, tant au niveau national qu'international. Si le Processus de Washington échoue comme les autres, Tshilombo court sûrement le risque de se retrouver désavoué et isolé, perçu comme plus préoccupé par l'effet d'annonce que par l'efficacité ;

b) le retour forcé au dialogue régional et interne

L'échec de la médiation qatarie et l'impasse naissante du Processus de Washington pourraient obliger Kinshasa à se replier sur les médiations africaines restantes, notamment celle de l'Angola (Dialogue de Luanda). Les acteurs régionaux, bien que parfois considérés avec suspicion par Kinshasa, demeurent les plus légitimes pour gérer les dynamiques interétatiques. Tshilombo pourrait être contraint d'accepter une solution de compromis qui intégrerait une forme de négociation indirecte ou de cantonnement du M23, sous l'égide de la SADC ou de l'Union Africaine. A moins que le dialogue inclusif inter-congolais, qu’il rejette pour le moment, change la donne ; si sa tenue parvient à lui être imposée ;

c) la logique de l'escalade militaire

Si toutes les portes diplomatiques se ferment, la tentation de l'escalade militaire pourrait devenir la seule option. Cependant, l'armée congolaise - les Forces armées de la république démocratique du Congo (FARDC) - n'est pas encore en position de garantir une victoire décisive sans un soutien militaire externe massif ; ce qui ramène au besoin de partenariats. Le deal avec les États-Unis confirme cette recherche d'une protection musclée…

En conclusion, les zig-zags de Kinshasa sont l'expression d'une tension constante entre l'impératif de la souveraineté (refus de négocier avec les rebelles) et la nécessité de la paix (recherche de médiation). Pour sortir de l'impasse, Tshilombo devra abandonner la stratégie de la fuite en avant qui consiste à ouvrir une nouvelle porte, avant même que la précédente ne se ferme, et opter pour une approche cohérente et durable. Cela pourrait signifier accepter de négocier les conditions de la paix plutôt que de chercher sans fin une protection qui ferait capituler l'adversaire à sa place. Il n’en aura jamais préalablement l’assurance. Aussi, le destin de sa survie à la tête du Congo ne dépend-elle désormais plus que de sa capacité à transformer son ultime gesticulation diplomatique en cours en une victoire stratégique tangible pour la RDC. Sinon, la marche sur Kinshasa par la rébellion - l'Alliance fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23) - semble inéluctable.

Place et rôles de la société civile congolaise : acteur de la Résistance & souveraineté

Face aux zig-zags diplomatiques de Kinshasa ainsi qu’à la menace sécuritaire et contre la souveraineté persistante dans l'Est du pays, la société civile congolaise (SCC), à laquelle il faut intégrer aussi bien la diaspora congolaise qu’une conscience singulière – l’« auto-reconnaissance d’élites[ii] »[iii]- se doit de jouer un rôle spécifique de polyvalent, agissant à la fois comme veille citoyenne, facilitateur de la redevabilité avec la société, force de mobilisation et garde-fou contre toute forme de compromission ou de capitulation. Action à même de conscientiser, éclairer et mobiliser sur les limites et les pressions qui pèsent sur le régime et hypothèquent l’avenir :

a) La surveillance critique des Accords et Médiations

En plus de la diaspora et du Docteur Mukwege, la SCC, notamment les organisations basées dans le Nord et Sud-Kivu (comme les mouvements citoyens Lucha ou Filimbi), a toujours été au front pour dénoncer les accords considérés comme boiteux ou incomplets :

- défense de la souveraineté, elle est la voix la plus ferme contre toute légitimation du M23 ou toute tentative de « ruwandisation » de l'Est du Congo. Son positionnement intransigeant sur l'intégrité territoriale et le respect de la souveraineté nationale sert de ligne rouge infranchissable pour le gouvernement. Peut-être, lorsque Tshilombo rechigne à négocier à pied d'égalité avec le M23 (bloquant Doha), c'est en partie pour répondre à cette pression populaire et citoyenne ;

- contre les Deals, elle exerce une vigilance sur la transparence des processus. Elle a été particulièrement circonspecte sur les compromis économiques (comme le deal minerais contre protection du Processus de Washington), craignant que les richesses nationales ne soient bradées en échange d'une sécurité brève et inopportune du régime ou que l'aide militaire conditionnée ne devienne une nouvelle forme d'ingérence…

b) Le rôle de mobilisation et de pression politique

Au-delà des analyses intellectuelles et politiques, la société civile, en son ensemble ci-dessus[iv], est un puissant moteur de mobilisation. Dans un contexte où l'État peine à affirmer son autorité sur une partie du territoire, elle se substitue souvent aux institutions pour :

- exprimer le ras-le-bol populaire, les manifestations, les grèves générales et les appels à la désobéissance civile sont assidûment organisés pour protester et dénoncer la coupable inertie internationale face à l'invasion rwandaise. Ces actions rappellent constamment à Kinshasa et à la communauté internationale l'urgence de la crise humanitaire et sécuritaire ;

- exiger la redevabilité, elle pousse à la redevabilité des élus et des forces armées, critiquant la corruption, l'inefficacité militaire et la mal-gestion des déplacés. Elle force le débat public à se concentrer sur les résultats concrets sur le terrain, plutôt que sur les seules déclarations diplomatiques…

c) L'action humanitaire et la résilience locale

Dans les zones de conflit, la SCC est le premier rempart face à la catastrophe humanitaire. Les ONG et les églises locales assurent :

- soutien aux déplacés, elles organisent l'aide d'urgence, la protection des populations et l'assistance aux victimes de violences sexuelles ; suppléant ainsi les carences criantes d’un régime corrompu et des organisations internationales ;

- cohésion sociale, elles travaillent à maintenir le tissu social et la résilience dans des communautés déstructurées par la guerre. Elles sont essentielles pour la sensibilisation à la paix et la lutte contre les discours de haine, facteurs qui minent l'efficacité de tout processus de paix et de réconciliation…

En somme, la société civile congolaise est un acteur majeur de légitimité cruciale. Lorsque le gouvernement de Tshilombo cherche la dignité et la souveraineté dans ses manœuvres diplomatiques, il serait avisé, pour les conquérir, de s'aligner sur les revendications fondamentales de la propre société civile du pays. Celle-ci exige notamment une paix véritable, sans compromis sur l'intégrité nationale, ni sur le sort des populations de l'Est. Elle est l'élément qui ancrera ou fera chavirer les deals signés à Luanda ou Washington.

Eclairage,

Chronique de Lwakale Mubengay Bafwa

[i]. Gouverner par le chaos, une stratégie sécuritaire aux relents politiques, dans Le Club de Mediapart, Billet de blog 11 septembre 2025. Avec une série de tribunes sur ce thème, nous explorons comment l’instabilité dans l’Est de la RDC ne serait pas une fatalité, mais une stratégie politique de conservation de pouvoir. Notre hypothèse : Derrière les discours de pacification, Tshilombo orchestre un chaos aux relents politiques. Nominations controversées, silences tactiques, alliances militaires opaques… Tout concourt à une mise en scène de la crise, utilisée comme levier pour étouffer le débat démocratique et préparer un glissement institutionnel…

[ii]. Dans une communauté donnée, l’élite est ce qu'il y a de meilleur. Donc, ses membres les plus brillants, les plus talentueux, les plus vertueux qui, par ces qualités, sont destinés à prendre conscience que c’est à eux qu’il revient l’assignation de guider, de gouverner l'ensemble de la communauté. (L-M Bafwa, « Au faîte de l’infamie, Tshilombo doit dégager ; promouvoir Kanambe est une vilénie », Le Club de Mediapart, 21 mai 2025.

[iii]. Par l'auto-reconnaissance, nous entendons la conscience de soi-même, l’aptitude à identifier et comprendre ses propres capacités, qualités, compétences, ses propres forces ; à les de reconnaître soi-même, sans dépendre d’une quelconque validation externe, pour les valoriser, développer, appliquer et mobiliser au profit des causes sociales.

Et, pour l’« auto-reconnaissance d’élites », l’accent est à mettre sur un processus individuel d’acceptation et légitimation de son rôle d'élite. Ce qui implique la prise en compte du temps, énergie et émotions mobilisés pour s'acquitter bénévolement de cette mission. In fine, cela permet aux élites ainsi mobilisés, de mieux prendre soin d'eux-mêmes et de comprendre qu'ils ont également besoin de soutien, même s'ils n'en ont pas le statut juridique, de solliciter cette reconnaissance socialement. Des initiatives d’« auto-reconnaissance d’élites » et de leur mobilisation corrélative sont déjà parlantes dans le domaine du journalisme : « journalistes engagés ». A l’instar du Docteur Dennis Mukwege, Kerwin Mayizo, Patrick Mbeko, Timothée Tshaomba Shutsha ou Fabien Kusuanika, les modèles d’élites conscientes et mobilisées dans la cause congolaise sont déjà et désormais légion !

[iv]. Comprenant la diaspora et l’« auto-reconnaissance d’élites »