Notre intime conviction et position immuable, jusqu’à la démonstration convaincante du contraire, réside en ceci que, malgré les apparences théâtralement bien ourdies, Paul Kagamé, alias Joseph Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Vital Kamerhe et autre Moïse Katumbi sont tous intimement de mèche en vue de la balkanisation du Congo. La connivence et la trahison de Tshilombo étant particulièrement motivées par les espèces sonnantes et trébuchantes qu’il s’en procure ainsi que par le chaos qui lui permet autant de conserver le pouvoir que d’orchestrer le glissement institutionnel, voilà la constance du régime[i] ! Néanmoins, cela ne nous épargne pas de la pertinence d’explorer d’autres pistes d’analyse au gré des évènements et au fil du temps.

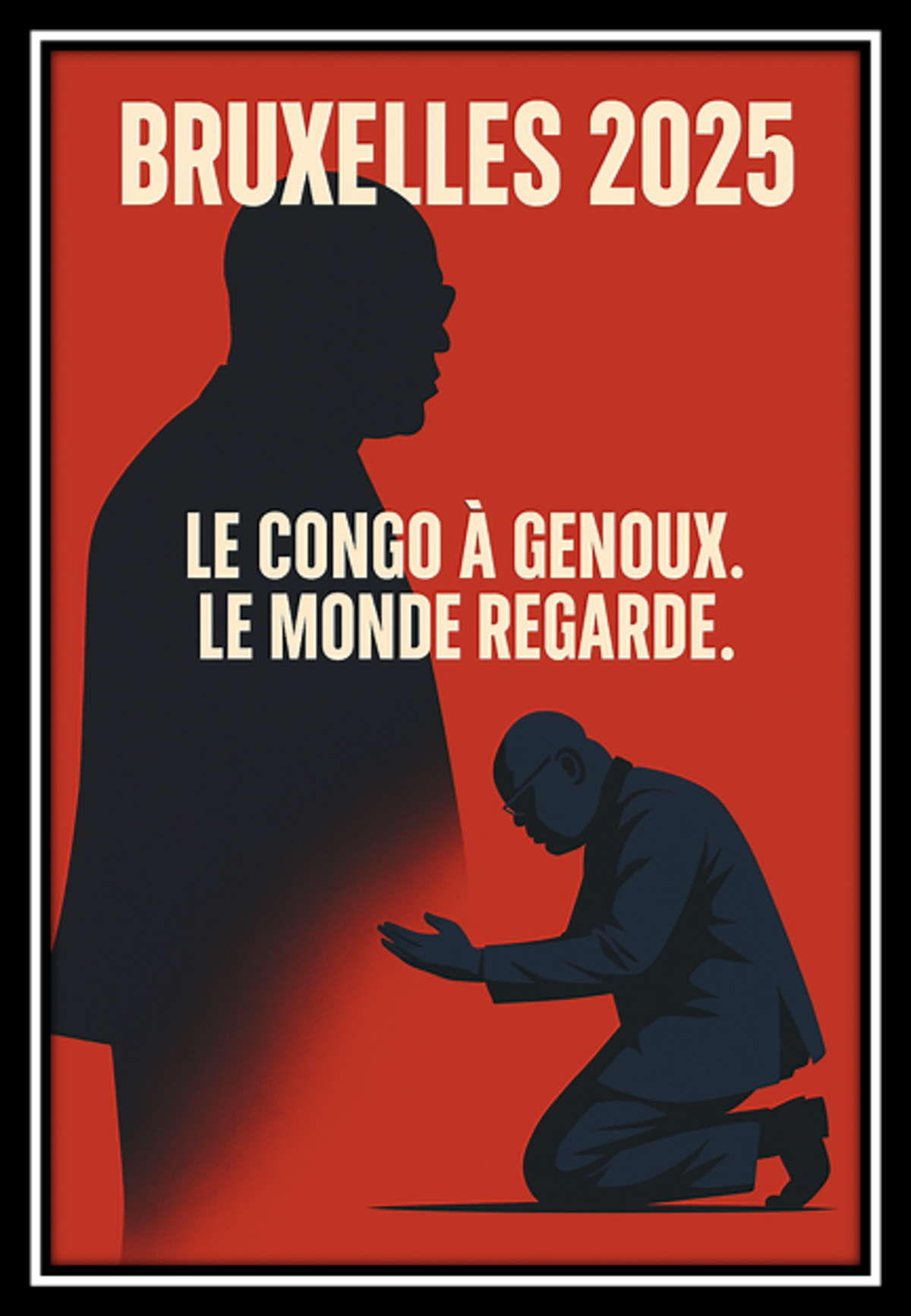

Agrandissement : Illustration 1

🎯 Tribune 4 : Il ne négocie pas : il implore et quémande…

Un dealeur lié et soumis de longue date, certainement depuis le début de sa cooptation. Pourquoi cette brouillante démonstration d’humiliation et pourquoi en ce moment précis ? En fait, il s’incline, non par respect, mais par calcul. Peut-être, bien que complice, il a des choses à se reprocher. A moins que tout cela ne reste que du théâtre au scénario astucieusement et intelligemment bien orchestré ! Alors, il tend la main, non pour dialoguer, mais pour implorer, quémander ou distraire et désorienter les observateurs et analystes de tout bord. La révérence n’est plus un geste de courtoisie : elle est devenue une posture stratégique, un art de l’humiliation consentie. Ce quatrième volet explore ces courbettes diplomatiques qui dissimulent des renoncements, ces accolades qui scellent des pactes honteux, ces sourires qui vendent la souveraineté au plus offrant.

Ils s’inclinent, non par respect, mais par calcul. Ils tendent la main, non pour dialoguer, mais pour quémander.

La diplomatie congolaise, dans ses dérives les plus récentes, ne se contente plus de menacer sans effet ni de tendre la manche sans dignité. Elle s’illustre désormais par des gestes de soumission soigneusement chorégraphiés, des révérences intéressées qui trahissent une stratégie d’humiliation consentie.

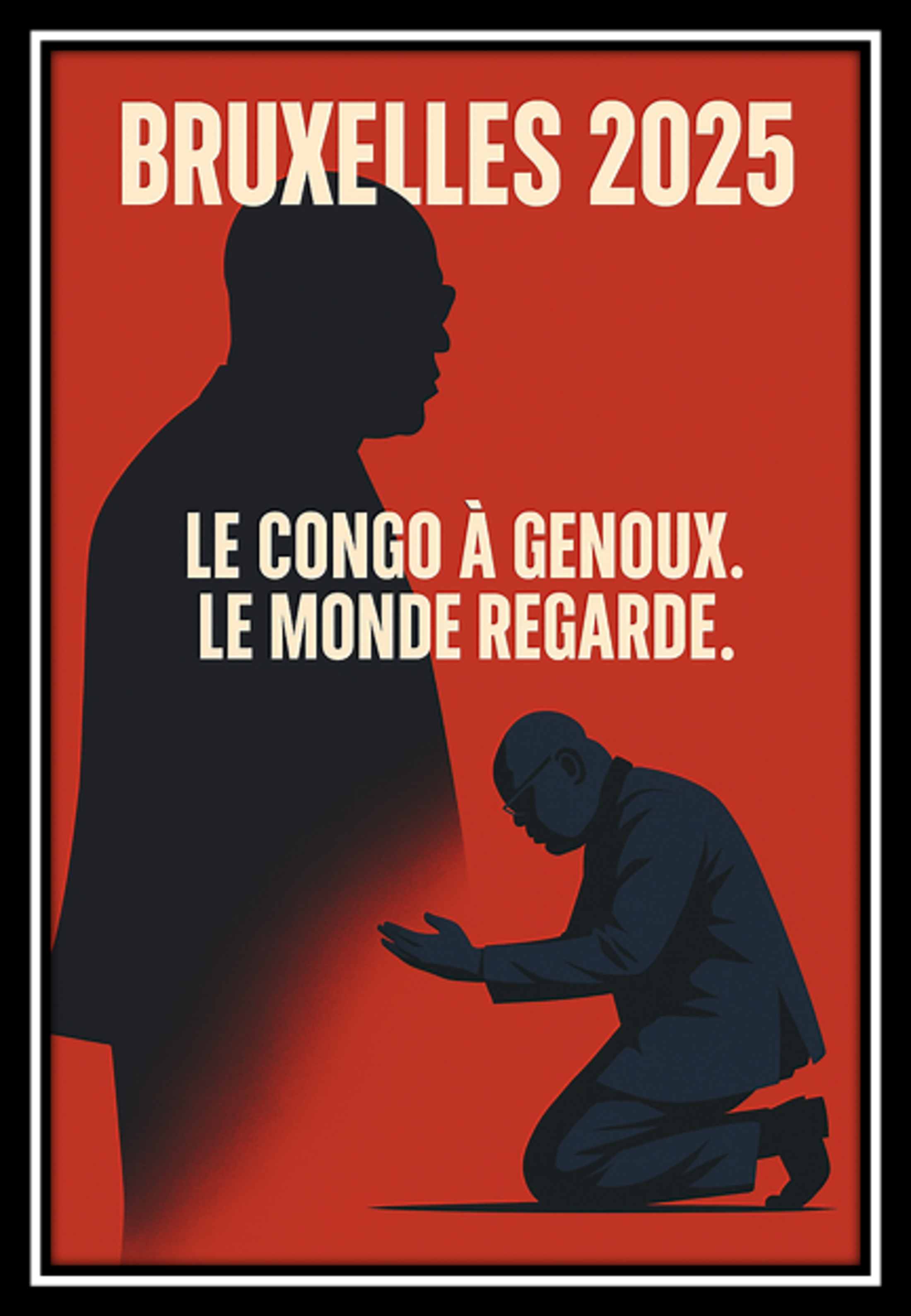

Agrandissement : Illustration 2

On les voit saluer avec excès, applaudir sans conviction, signer des accords dont ils ne maîtrisent ni les clauses ni les conséquences. Si le peuple s’aperçoit de la supercherie et alerte, ils changent allègrement d’avis et jouissent de l’indulgence d’en face. Le tapis rouge devient une chaîne, la poignée de main un pacte de dépendance souscrite ou de connivence approuvée.

Ces gestes ne sont pas anodins. Ils sont pensés, répétés, assumés. Ils visent à séduire les bailleurs, à flatter les puissances, à s’acheter une légitimité internationale au prix de la souveraineté nationale.

Cependant, à force de révérences, on peut perdre l’équilibre. À force de courbettes, on oublie qu’on peut se casser le dos et perdre la posture normale.

La diplomatie ne devrait pas être une scène de théâtre où l’on joue l’humilié pour récolter des applaudissements. Elle devrait être un espace de parole ferme, de négociation digne, de posture assumée.

Ce quatrième volet est un appel à la lucidité citoyenne et patriotique. À refuser les alliances honteuses. À dénoncer, à l’instar des peuples du Sahel et du Madagascar, les pactes humiliants. À restaurer les valeurs, la verticalité ainsi que l’efficacité de la diplomatie conquérante. Tout le monde sait que le régime de frappeurs régnant actuellement n’en a pas les aptitudes. Qu’attendent alors ceux qui ont l’« auto-reconnaissance d’élites[ii] »[iii] pour se soucier dorénavant de leur devoir et de leur responsabilité pour jouer le rôle qui leur incombe ?

Car la révérence intéressée n’est pas une stratégie : c’est une reddition.

Eclairage,

Chronique de Lwakale Mubengay Bafwa

- « La révérence diplomatique est le nouveau masque de sa soumission ! »

- « Il ne négocie pas : il quémande ouvertement ! »

- « L’humiliation devient stratégie quand on n’a jamais eu de dignité ! »

- « Une poignée de main peut sceller une trahison ! »

- « Le tapis rouge est parfois déroulé pour des renégats ! »

[i]. Gouverner par le chaos, une stratégie sécuritaire aux relents politiques, dans Le Club de Mediapart, Billet de blog 11 septembre 2025. Avec une série de tribunes sur ce thème, nous explorons comment l’instabilité dans l’Est de la RDC ne serait pas une fatalité, mais une stratégie politique de conservation de pouvoir. Notre hypothèse : Derrière les discours de pacification, Tshilombo orchestre un chaos aux relents politiques. Nominations controversées, silences tactiques, alliances militaires opaques… Tout concourt à une mise en scène de la crise, utilisée comme levier pour étouffer le débat démocratique et préparer un glissement institutionnel…

[ii]. Dans une communauté donnée, l’élite est ce qu'il y a de meilleur. Donc, ses membres les plus brillants, les plus talentueux, les plus vertueux qui, par ces qualités, sont destinés à prendre conscience que c’est à eux qu’il revient l’assignation de guider, de gouverner l'ensemble de la communauté. (L-M Bafwa, « Au faîte de l’infamie, Tshilombo doit dégager ; promouvoir Kanambe est une vilénie », Le Club de Mediapart, 21 mai 2025.

[iii]. Par l'auto-reconnaissance, nous entendons la conscience de soi-même, l’aptitude à identifier et comprendre ses propres capacités, qualités, compétences, ses propres forces ; à les de reconnaître soi-même, sans dépendre d’une quelconque validation externe, pour les valoriser, développer, appliquer et mobiliser au profit des causes sociales.

Et, pour l’« auto-reconnaissance d’élites », l’accent est à mettre sur un processus individuel d’acceptation et légitimation de son rôle d'élite. Ce qui implique la prise en compte du temps, énergie et émotions mobilisés pour s'acquitter bénévolement de cette mission. In fine, cela permet aux élites ainsi mobilisés, de mieux prendre soin d'eux-mêmes et de comprendre qu'ils ont également besoin de soutien, même s'ils n'en ont pas le statut juridique, de solliciter cette reconnaissance socialement. Des initiatives d’« auto-reconnaissance d’élites » et de leur mobilisation corrélative sont déjà parlantes dans le domaine du journalisme : « journalistes engagés ». A l’instar du Docteur Dennis Mukwege, Kerwin Mayizo, Patrick Mbeko, Timothée Tshaomba Shutsha ou Fabien Kusuanika, les modèles d’élites conscientes et mobilisées dans la cause congolaise sont déjà et désormais légion !