Notre intime conviction et position immuable, jusqu’à la démonstration convaincante du contraire, réside en ceci que, malgré les apparences théâtralement bien ourdies, Paul Kagamé, alias Joseph Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Vital Kamerhe et autre Moïse Katumbi sont tous intimement de mèche en vue de la balkanisation du Congo. La connivence et trahison de Tshilombo étant particulièrement motivées par les espèces sonnantes et trébuchantes qu’il s’en procure ainsi que par le chaos qui lui permet autant de conserver le pouvoir que d’orchestrer le glissement institutionnel, voilà la constance du régime[i] ! Néanmoins, cela ne nous épargne pas de la pertinence d’explorer d’autres pistes d’analyse au gré des évènements.

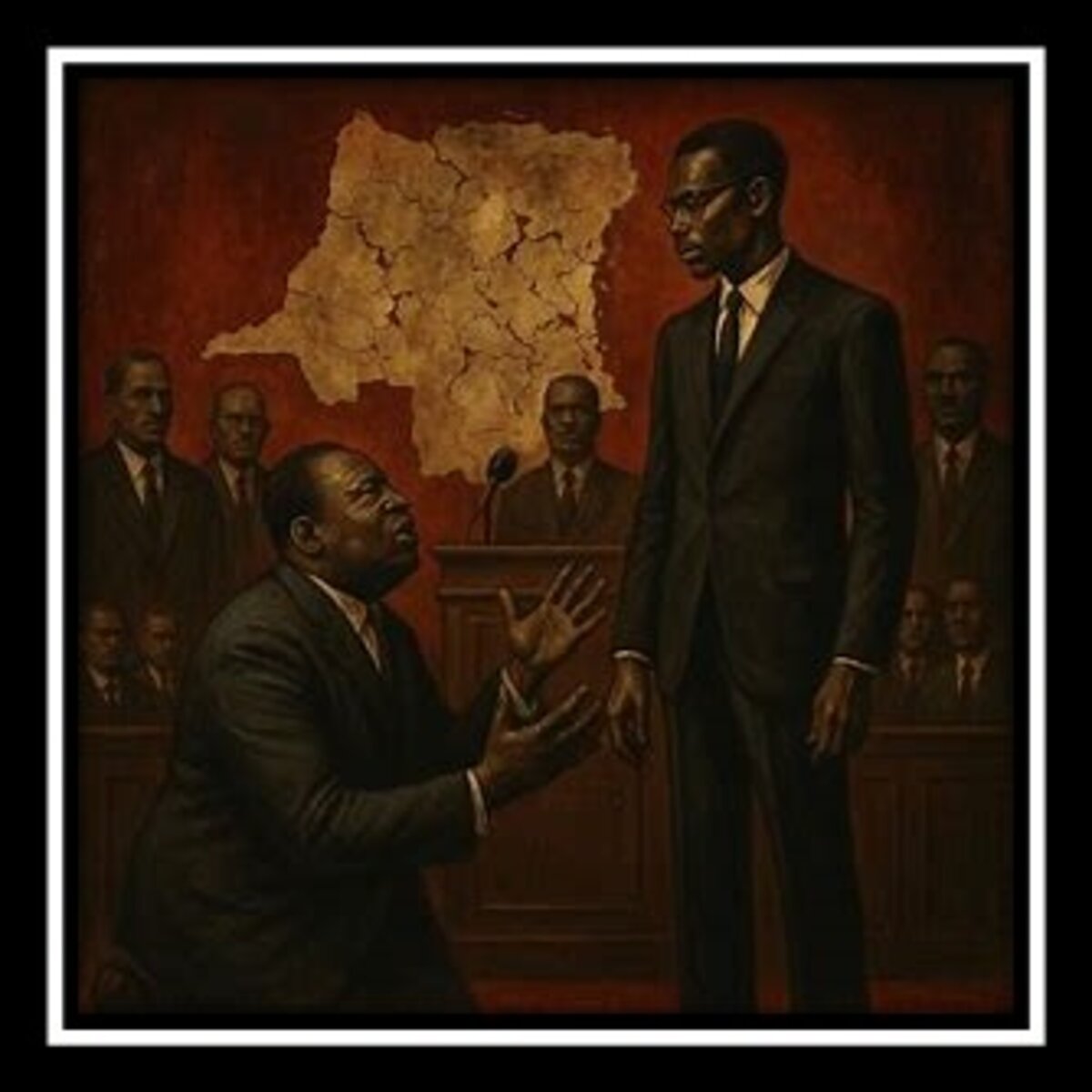

Une manche tendue, un bras absent, une nation trahie !

🎯 Tribune 3 : Le Congo attaqué, mais quel cruel écho de la capitulation…

Le Congo est bien dramatiquement en guerre. Pas officiellement, mais réellement et dangereusement. Les armes ennemies tonnent à Bunagana, autour de Shabunda, les civils fuient à Rutshuru, les minerais partent par Rubavu. Et pourtant, du côté de Kinshasa, c’est le silence. Pas celui de la paix ; mais celui du vide stratégique. On organise des boums seigneuriales dans des jets privés à coup de millions, on s’enivre dans des dancings et on tire à balles réelles sur des sommeliers sans courir le risque d’être inquiété…

Discours de Tshisekedi à Bruxelles : humiliation, erreurs et conséquences pour la RDC. - YouTube

Après les menaces sans effet, après la manche sans dignité, voici le temps du mutisme stratégique. Le président parle beaucoup, mais ne dit rien. Il promet la guerre, mais ne la prépare pas. Il évoque la souveraineté, mais ne la défend pas. Il promet le dialogue, mais ne s’ouvre pas autres forces de la nation. Que faut-il encore attendre de celui qui a transformé le Congo en propriété privée ?

Ce troisième volet est une plongée dans ce silence assourdissant - celui d’un régime qui confond parole et puissance, et qui laisse le peuple seul face à l’agression. Qui détourne des milliards alors que le Congo s’appauvrit au point de se disputer désormais les dernières places des classements mondiaux[ii].

Le Congo attaqué, mais, Kinshasa sidéré ou complice, reste sans solution. En effet, le régime de Tshilombo, le M23 n’a pas seulement resurgi, il avance. Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, Nyiragongo… Les cartes changent, les frontières se déplacent, les populations fuient. Et pourtant, du côté du pouvoir, rien. Pas de mobilisation nationale ! Pas de stratégie militaire ! Pas de discours cohérent de guerre ! Pas de suite logique aux tonitruantes déclarations ! Juste des phrases creuses, des menaces recyclées, des silences calculés…

Le président avait promis de « toucher Kigali » à la moindre provocation. Mais Kigali dort tranquille et Goma est venu élargir son périmètre de sécurité. Alors que Kinshasa tremble, improvise et prépare fiévreusement la capitulation. Le mutisme des armes congolaises ne sous-entend pas la paix ; mais l’abandon.

Une armée sans cap, un pouvoir sans vision. L’armée congolaise n’est pas faible par nature. Elle a été affaiblie par l’absence de doctrine, d’appui stratégique, de commandement compétent, de volonté politique. Les soldats sont envoyés au front sans équipement, sans stratégie, sans soutien, non seulement sans rations de combat conçues pour être nutritives, caloriques et faciles à transporter et à préparer sur le terrain, mais carrément sans nourriture et meurent de faim. Et ceux qui tombent ne sont même pas nommés.

Le pouvoir parle de souveraineté, mais ne la défend pas. Il parle de guerre, mais ne la prépare pas. Il parle de paix, mais ne la négocie pas. Ce n’est pas une posture diplomatique. C’est une démission stratégique. C’est une complicité !

Le vide comme doctrine. Ce régime a fait du vide conceptuel, un manque de compréhension ou d'explication, une rupture dans le raisonnement ou l'absence de signification dans son système de conception, une méthode de gouvernement. Vide militaire ! Vide diplomatique ! Vide institutionnel ! Il occupe à satiété les plateaux des médias avec des discours oiseux ; mais pas le terrain d’action. Il multiplie les sommets coûteux ; mais pas les feuilles de route. Il parle de “génocoste” ; mais ne saisit aucune juridiction internationale.

Et pendant ce temps, les Congolais ploient sous le joug de l’ennemi, affrontent le paroxysme de la précarité et meurent massivement. Les balles des ennemis sont une cruelle réalité ; mais, le poids de l’indifférence du régime, en est une autre. Le silence du pouvoir est plus bruyant que les bombes du M23.

🔚 Épitaphe de la nation

Cette troisième tribune est un gémissement, une lamentation. Pas seulement contre l’usurpateur et receleur faisant fonction de chef d’Etat, mais également contre l’idée même d’un pouvoir qui parle sans agir, qui menace sans frémir, qui gouverne sans défendre. Tshilombo est-il seul aux commandes du Congo ? Que peut donc laisser entendre cette déchéance généralisée et collective ?

Le Congo mérite mieux qu’un régime d’incompétence, de prévarication et d’incurie notoire. Il mérite une parole incarnée, une armée digne, une diplomatie forte. Et si le pouvoir ne parle plus, alors que le peuple crie. Que les artistes chantent. Que les tribunes s’élèvent. Que la mémoire résiste. Cette dégénérescence n’a que trop duré ; elle atteint désormais des proportions inimaginables. Il urge, dès lors, que ceux qui ont l’« auto-reconnaissance d’élites[iii] »[iv] se soucient dorénavant de jouer le rôle qui leur incombe.

Car, le silence des armes ne doit pas devenir l’épitaphe de notre nation.

Eclairage,

Chronique de Lwakale Mubengay Bafwa

- “Il parle de guerre. Mais c’est le peuple qui tombe.”

- “Le silence du président est plus bruyant que les bombes du M23.”

- “Une manche tendue, un bras absent, une nation trahie.”

- “Le Congo n’a pas besoin de discours. Il a besoin de défense.”

- “Quand le pouvoir improvise, le peuple agonise.”

- “Le vide stratégique est devenu doctrine.”

- “La diplomatie dispendieuse, c’est aussi le coût du silence.”

- “Le président menace. L’ennemi avance. Le peuple endure.”

[i]. Gouverner par le chaos, une stratégie sécuritaire aux relents politiques, dans Le Club de Mediapart, Billet de blog 11 septembre 2025. Avec une série de tribunes sur ce thème, nous explorons comment l’instabilité dans l’Est de la RDC ne serait pas une fatalité, mais une stratégie politique de conservation de pouvoir. Notre hypothèse : Derrière les discours de pacification, Tshilombo orchestre un chaos aux relents politiques. Nominations controversées, silences tactiques, alliances militaires opaques… Tout concourt à une mise en scène de la crise, utilisée comme levier pour étouffer le débat démocratique et préparer un glissement institutionnel…

[ii]. Les dernières statistiques de Banque mondiale mentionnent désormais la RDC parmi les tout derniers pays les plus pauvres du monde en raison de sa situation économique précaire ainsi qu’en fonction autant de l’étendue que des échelles de la misère.

[iii]. Dans une communauté donnée, l’élite est ce qu'il y a de meilleur. Donc, ses membres les plus brillants, les plus talentueux, les plus vertueux qui, par ces qualités, sont destinés à prendre conscience que c’est à eux qu’il revient l’assignation de guider, de gouverner l'ensemble de la communauté. (L-M Bafwa, « Au faîte de l’infamie, Tshilombo doit dégager ; promouvoir Kanambe est une vilénie », Le Club de Mediapart, 21 mai 2025.

[iv]. Par l'auto-reconnaissance, nous entendons la conscience de soi-même, l’aptitude à identifier et comprendre ses propres capacités, qualités, compétences, ses propres forces ; à les de reconnaître soi-même, sans dépendre d’une quelconque validation externe, pour les valoriser, développer, appliquer et mobiliser au profit des causes sociales.

Et, pour l’« auto-reconnaissance d’élites », l’accent est à mettre sur un processus individuel d’acceptation et légitimation de son rôle d'élite. Ce qui implique la prise en compte du temps, énergie et émotions mobilisés pour s'acquitter bénévolement de cette mission. In fine, cela permet aux élites ainsi mobilisés, de mieux prendre soin d'eux-mêmes et de comprendre qu'ils ont également besoin de soutien, même s'ils n'en ont pas le statut juridique, de solliciter cette reconnaissance socialement. Des initiatives d’« auto-reconnaissance d’élites » et de leur mobilisation corrélative sont déjà parlantes dans le domaine du journalisme : « journalistes engagés ». A l’instar du Docteur Dennis Mukwege, Kerwin Mayizo, Patrick Mbeko, Timothée Tshaomba Shutsha ou Fabien Kusuanika, les modèles d’élites conscientes et mobilisées dans la cause congolaise sont déjà et désormais légion !