Agrandissement : Illustration 1

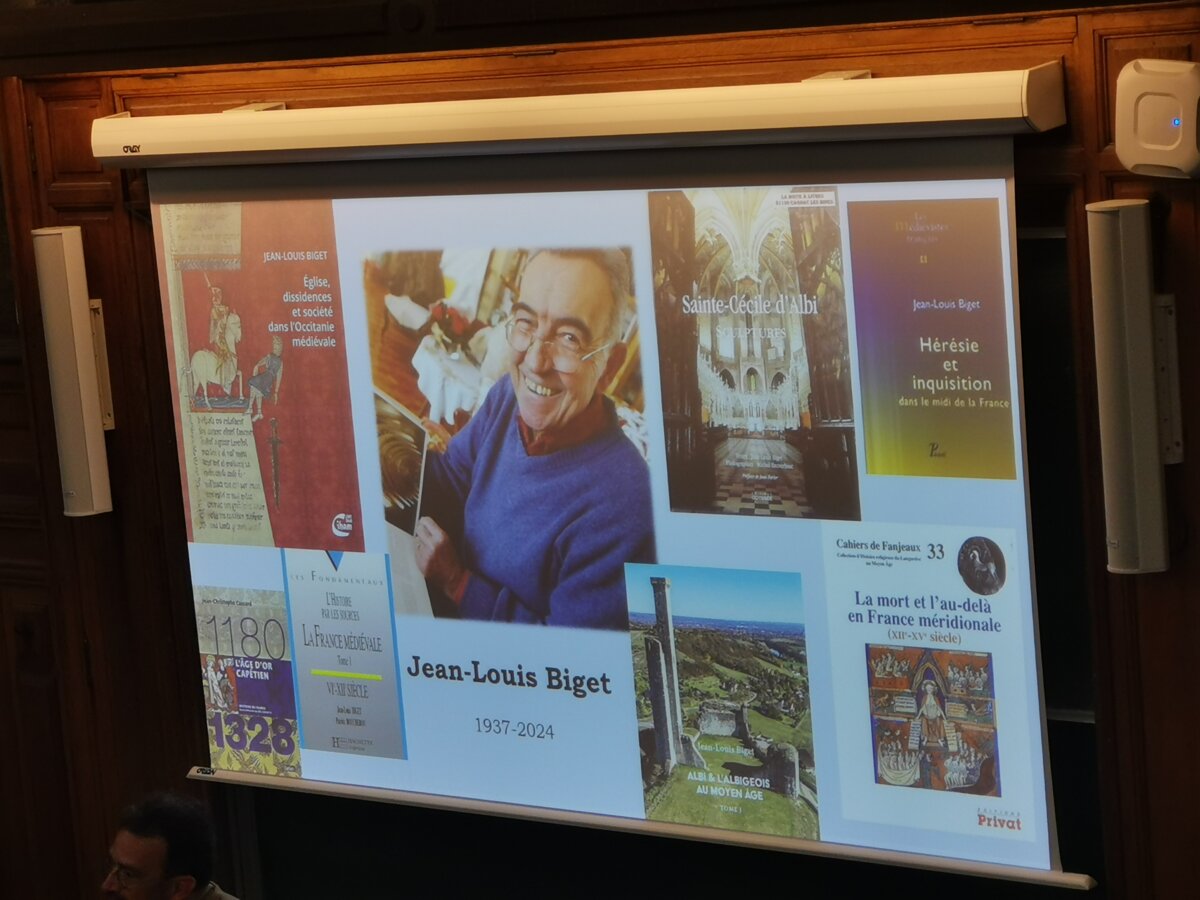

Près de soixante dix anciens, impressionnant aréopage d’historiens, se sont déplacés pour participer à ce moment de rencontre que d’emblée Roger Chartier présentait comme « un temps de mémoire, de dettes, de souvenirs. » Dans l’amphi Bachelard, Trois temps scandaient cette après-midi préparée avec soin par Florian Mazel. C’est ainsi que se dégagèrent un portrait impressionniste du médiéviste ainsi que quelques leçons d’Histoire.

Agrandissement : Illustration 2

Introduction par Florian Mazel

1 - Mémoire

Roger Chartier rappela que Biget fut ce professeur qui « hissa le cours d’agrégation au rang des œuvres d’art », alors que Joël Cornette citait tout d’abord Pierre Goubert parlant de Biget qui, en ses cours de l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, avait créé une « sorte d’oustau ou les générations d’élèves se sont succédés ». Puis il cita longuement un courrier que, jeune professeur-chercheur, Biget lui avait adressé en 1978, avec moult précisions et conseils, c’est à dire de façon méthodique, à la manière d’un plan de cours, avec parties et sous parties - ce qui fit rire l’auditoire tant cela remuait de souvenirs précis en chacun de nous, ceux de ses cours toujours cadrés, méthodiquement découpés « alla Biget », ce qu’un peu plus tard Patrick Boucheron définissait justement comme un refus de faux semblant : le sujet devait être traité au sens d’un objectif militaire, en recherche d’une exhaustivité fondamentale qui disait ce qu'il en était de l’Histoire, de cette Histoire globale toujours pensée, questionnée, recherchée - en devenir constant.

Puis Geneviève Bührer-Thierry, première fille entrée à l’ENS Saint-Cloud devenue mixte en 1981, évoqua son premier contact avec Biget lors de la journée de rentrée. Elle fut choquée par le tutoiement immédiat qu’il employa. Pour elle et sa famille, l’ENS, c’était Pompidou et Rothschild… avant de découvrir le sens fraternel de ce tutoiement que le médiéviste installait d’emblée comme une évidence entre jeunes normaliens et leurs professeurs. Elle rappela que Jean-Louis n’était jamais fatigué de parler. « Vous passez l’agrégation une fois. Moi, je la passe tous les ans » disait-il, toujours là pour ses étudiants. Elle se souvenait aussi des chansons braillardes et paillardes entonnées dans le car des voyages d’étude - et Biget n’était pas le dernier à chanter avec sa grosse voix de baryton-basse…

Agrandissement : Illustration 3

Florian Mazel, Julien Théry, Roger Chartier, Joël Cornette, Geneviève Bührer-Thierry, Jean-Louis Tissier,

Après ces trois médiévistes, c’est le géographe Jean-Louis Tissier qui se remémorait deux des expressions récurrentes chères à Biget : « C’est du pipeau » et « Salut et fraternité ». La première, si souvent entendue, renvoyait à son sens critique d’interprétations historiques contestables (2). La seconde reflétait ce républicanisme viscéral qui le tenait et le motivait en tout. Tissier ne manqua pas d’inscrire dans l’histoire longue le premier voyage d’études qu’il fit en compagnie de Biget du côté de l’Abbaye de Saint-Benoît en regard de celui que le mythique géographe et professeur Vidal de la Blache concoctait déjà aux boucles de la Loire en… 1885.

Le médiéviste Julien Théry qui fut auditeur libre en 1997, soit l’année où Jean-Louis Biget prit sa retraite, rappelait ce refus personnel de toute position de pouvoir qui guida l’ensemble de sa carrière. Il souligna qu’après avoir été la cheville ouvrière des Cahiers de Fanjeaux, le caïman (3) attendit cette retraite pour rédiger deux tiers de son œuvre historique.

Enfin, Florian Mazel rappela combien Biget fut attaché aux enjeux de méthode, comment il s’agaçait de voir certains historiens mettre en avant les processus d’élaboration de l’Histoire savante : « quand j’achète une maison, je n’aime pas que l’on voit les échafaudages » disait-il. Mazel pointa aussi ce qu’il nomma « l’assurance du provincial », à savoir combien Biget fut attentif à l’enracinement local, orientant ses élèves-chercheurs vers l’intérêt scientifique tout en tenant compte de la personnalité et de la répartition de ses ouailles en fonction de leur origine provinciale. Il combinait ainsi harmonieusement le renouvellement de la corporation dans une vision idéaliste, presque irénique : celle d’une force provinciale et capitale d’une citoyenneté savante. Ce qui faisait écho, dans cette pratique humaine, à sa conception historique profonde : travailler l’échelle locale avec une visée générale.

2 - Paroles

Caroline Douki, spécialiste d’histoire contemporaine, égrainait les quatre T, symbole pour elle de l’apport bigetien : T comme transition, ce passage de l’élève à l’enseignante. T comme théorie et terrain ou bien T comme temps, celui que Jean-Louis donnait en partage avec ses élèves et futurs condisciples.

Agrandissement : Illustration 4

Florian Mazel, Caroline Douki et Patrick Boucheron

Patrick Boucheron fit le constat que, dans un monde universitaire et intellectuel où tout a changé aujourd’hui, Biget nous a préparé à tout. Il ne fut jamais quelqu’un qui faisait montre d’autorité. Il allait non vers ceux qui brillent mais ceux et celles qui pourraient s’éteindre. Un professeur est un maître de paroles. Biget avait cet art inimitable de saisir l’Histoire dans une image frappante : c’était le cas avec l’évocation de l’écroulement de la cathédrale de Beauvais en 1284, racontée comme témoin d’un monde qui est allé trop loin, trop vite, trop haut. Ce court-circuit là créé les conditions du souvenir. Ce n’est pas un hasard si Biget évoquait si souvent Jacques Le Goff, se remémorant, lorsqu’il était étudiant, de sa venue à l’ENS pour y parler d’un « autre Moyen-Âge » (4). Mais Biget parlait si peu de lui. « On ne savait rien de lui. Sa vraie vie n’était pas avec nous » ajoutait Boucheron. Il y avait Albi. Et ses voyages quasi hebdomadaires par train de nuit. Il fut calculé que dans son sleeping Albi-Paris, il a fait l’équivalent de deux fois le tour de la terre. Arrivé à l’ENS, il y avait compagnonnage, fraternité ; il était respectueux des personnes et de leur intimité. Pour être pleinement historien, il faut aussi avoir un endroit où l’on revient, où l’on prend des forces...

Le moment le plus attachant de cette après-midi fut logiquement celui qui nous permit d’entendre les paroles de Jean-Louis Biget lui-même, captées en 2018 dans un entretien non dénué d’humour à l’occasion de l’exposition « les cathares, une idée reçue » (5). Il redisait avec malice que le mot cathare ne se trouve pas dans les sources méridionales (6), que les hérétiques du midi, très peu nombreux, n’avaient pas de nom, ce qui est symptomatique du peu de consistance réelle de l’hérésie. La croisade des Albigeois a pourtant bien eu lieu de 1209 à 1229. Il y avait là des raisons religieuses dans ce Midi, ventre mou de la France médiévale du XIIIè siècles, très disputé entre les Rois d’Aragon, les comtes de Toulouse, les Trencavel - ces vicomtes d’Albi, Béziers, Carcassonne - et les rois d’Angleterre qui sont ducs d’Aquitaine. Cette opération a donc des raisons politiques pour que Rois d’Angleterre et d’Aragon se retournent contre le Comte de Toulouse et de Trencavel. Jusqu’à ce que le comte de Toulouse se joigne à la croisade. L’instrumentalisation politique de la croisade fut donc totale : tous se retournent contre Trencavel. C’est au XIXè siècle que se mit en place une construction intellectuelle du catharisme, autour d’un premeir auteur, Charles Schmidt, dans la mouvance intellectuelle germanique. C’est lui qui a développé les liens entre les cathares rhénans et les albigeois. D’où le développement de l’idée d’une hérésie universelle plongeant ses racines lointaines dans le manichéisme de l’Antiquité (7). Il faut y ajouter le courant occitaniste patriotique, qui fit beaucoup pour l’exaltation de ce qui fut le catharisme. Puis il y eut le flux historiographique du XXè siècle, qui n’est pas sorti des ornières. Pourtant, le catharisme est devenu un marqueur pour le département de l’Aude (auto-proclamé « pays cathare » depuis 1991), suite à une émission de télévision qui a fait date, en mars 1966 : Les cathares dans le cadre de La caméra explore le temps. Ce fut le temps de l’affirmation d’une identité occitane très marquée et historiquement positive, les cathares étant vus comme des apôtres de la liberté de conscience, de la culture - des gens avec lesquels il était possible de s’identifier.

Agrandissement : Illustration 5

3. Enseignements

Pour clore cet hommage, trois autres médiévistes ont choisi de plonger dans quelques apports fondamentaux des travaux historiques de Jean-Louis Biget.

En complément de ce que disait jean-Louis Biget lui-même dans cet entretien, Jacques Chiffoleau, parla de « Biget et l’histoire de l’hérésie ». Alors que lui-même était poitevin, Albi fut son lieu de vie et le terrain privilégié de ses travaux (8). Il replaçait la religion au cœur de l’histoire du Moyen-Âge. Dès le colloque de Le Goff en 1962, « Hérésie et société », le chemin était ouvert. Biget le fraya, en lien avec l’historiographie italienne contestatrice, par une lecture critique liée à l’histoire intellectuelle des doctrines, pointant qu’il n’existe que cinq textes provenant des cathares eux-mêmes. Il établit qu’il n’y avait pas de catharisme, mais des dissidents ; pas une religion autonome, mais des gens qui ont une vie spirituelle particulière. Il insistait sur les refus des évolutions de l’Église depuis la réforme grégorienne et sur la contestation des formes ecclésiales (institutions, dîmes…) Il évoquait souvent les dissidents - plutôt que de parler d’hérétiques. Là où les historiens de l’hérésie vont de cas en cas, Jean-Louis Biget cherchait à construire une sociologie cohérente et une histoire fine de la dissidence. Ces dissidents ne représentaient seulement que 5 à 10% des habitants. Donc les hérétiques ne pullulaient pas. Et ce ne fut pas une résistance populaire. Ces dissidents étaient des petits notables des villes, confrontés à l’administration pontificale qui s’imposait au cours du XIIè-XIIIè siècles. Inutile de faire appel à une influence orientale ou germanique comme le revendiquait Charles Schmitt ; il suffit de regarder ce qui se passe dans le midi où la transformation des rapports sociaux explique la fin du catharisme. Cette sociologie de la dissidence écarte le couple Hérésie/Inquisition, par trop coupé de l’Histoire économique et sociale. Et Biget de rejeter l’idée d’une hiérarchie cathare ou d’une contre-église, insistant sur l’évangélisme et le refus de l’institution ecclésiale comme moteurs de la révolte. Ce sont des positions qui ont suscité beaucoup de critiques, parfois très vives. Il fut même, indirectement, traité de « négationniste » par des historiens britanniques. Comme s’il niait la réalité de la dissidence, de la répression. Ce à quoi il répondit dans un article, « Cathares en discussion », où il tenait bon, en haussant le ton avec fermeté. Cette histoire reste « un nœud de questions » disait-il…

Boris Bove parla ensuite de « Biget et l’histoire urbaine », rappelant d’emblée qu’il avait fondé, à Saint-Cloud, en 1982, un Centre d’histoire urbaine (9) et non d’histoire religieuse. Il trouva un maître en Philippe Wolf, ce grand spécialiste de l’histoire économique et sociale du Midi. Ainsi orienté, son objet de départ fut donc Albi. Il trouva ensuite que c’était une grosse erreur de choix en raison de l’augmentation des champs de l’histoire. L’objet urbain était trop petit pour lui, marqué qu’il fut par l’histoire globale dans la lignée des travaux de Fernand Braudel. Albi fut alors un terrain plus qu’un objet, une ville à partir de laquelle il pensait les villes - et au delà, les grandes catégories englobantes et agissantes, celles de l’histoire globale, avec un goût pour l’abstrait - les systèmes, à l’échelle de la chrétienté : Albi et les campagnes, et Albi les croisés, Albi et les inquisiteurs…

Sans oublier la micro-histoire avec la cathédrale Sainte-Cécile, ouvrant sur un monde multiple. Pour lui, dégager des lignes forces s’imposait avant toute chose, dans une croisade sans cesse renouvelée contre les poncifs.

Agrandissement : Illustration 6

Florian Mazel, Boris Bove, Jacques Chiffoleau et Valérie Theis

Enfin, Valérie Theis évoqua « Biget et l’histoire des chantiers de construction » dans une intervention dont la tenue, la rigueur et la parole proférée rendirent un hommage d’une force bigetienne stupéfiante. Elle empruntait aux mots de Biget à travers ses écrits, les synthétisant, leur donnant chaire. Il est impossible ici d’en traduire la richesse orale troublante, faisant de cette communication finale un écho direct aux cours dispensés par Biget. Comme si son esprit habitait alors l’amphi Bachelard par la voix de l’historienne.

Valérie Theis redit combien ses enseignements donnaient une place centrale aux cathédrales dont le temps des constructions vivait dans un rythme pluri-séculaire. La manière dont le chantier est présent in-situ raconte une micro-histoire du moyen-âge. « Toute histoire est globale. La micro-histoire constitue l’histoire globale d’un lieu spécifique. » écrivait Biget, mettant en lumière ce que l’histoire du chantier nous dit de tout un contexte : la richesse des clercs éclaire ce qui rend possible le chantier. Dans son article sur Le financement des cathédrales du midi, dès 1974, Biget mettait en lumière la part de la générosité des fidèles. Bien présente, souvent sur incitation, elle était pourtant limitée ou du moins insuffisante. Ce sont les transferts d’argent venant des clercs, chapitres et évêques, qui finançaient, transferts liés à la richesse des restitutions de dîme. Ces revenus provenaient donc des campagnes. Il existait ainsi une autonomie financière de ces chantiers par rapport aux villes. Ce qui permettait de dépasser la fausse coupure ville/campagne - d’où le mot de Biget : « les cathédrales sont les filles des moissons. » Car comprendre le déroulement du chantier, c’est montrer qu’il n’est jamais indépendant. S’il y a réception des techniques venues du Nord et de son art gothique, il y a aussi ré-interprétation de celles-ci comme, entre autre, avec la brique. Ainsi, les cathédrales de Toulouse et d’Albi sont les vaisseaux amiraux de la reconquête contre l’hérésie : « Le gothique méridional est un art militant… »

Militant, Jean-Louis Biget l’était, infatigable. Militant de l’Histoire. Par toute sa pratique historienne, par son matérialisme et son sens critique, comme l’avait souligné Patrick Boucheron, « l’Histoire est donc pleinement démocratique dans la démarche de Jean-Louis Biget ».

Agrandissement : Illustration 7

(2) Je me souviens d’un de ses cours sur Jeanne d’Arc où, avec son grand sourire, il objectait simplement cet ironique « c’est du pipeau » après avoir mentionné telle ou telle référence…

(3) Pour en savoir plus sur l’argot normalien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Argot_normalien

(4) Biget disait, en mars 2023 « Jacques Le Goff faisait de l’histoire « new style ». Il m'a donné le goût pour cette période » (https://www.mairie-albi.fr/fr/jean-louis-biget-historien-et-fin-connaisseur-dalbi-au-moyen-age )

(5) - Cette vidéo est visible ici : https://www.youtube.com/watch?v=9SWi310vSDI . J’en ai repris ici la substantifique moelle.

- L’exposition « Les cathares, une idée reçue » a été présentée dans plusieurs universités françaises entre 2018 et 2023. Elle est désormais entièrement accessible sur cette page : https://hepos.hypotheses.org/4676

(6) On parle des novatiens (les « purs » = katharoi en grec), des manichéens (certains étaient nommés « purificateurs » = cataristae en grec) et des montaniste (surtout repérés en Phrygie, ils furent nommés « cataphrygii »). Tous furent condamnés aux IIIè et IVè siècles. A partir de ces trois noms est forgé au XIIè siècle le terme de cathari - les cathares.

(7) Là, Biget, en cours, aurait tout à fait pu ajouter « c’est du pipeau »…

(8) Voir la publication en 2023 de Albi et l’albigeois au Moyen-Âge (Editions Archives et Patrimoine)

(9) En 1983 parut une première synthèse avec la publication du volume chez Privat sur Albi, composé de 12 chapitres thématiques (2 pour l’antiquité, 4 pour le MA). Biget ne participa pas au second temps, en 1998, date de la fondation de la Société d’histoire urbaine. Le CHU ferma en 2000.