Il était question dans le billet précédent des gilets jaunes. Pour M. Wieviorka, il n’était pas légitime que des chercheurs bien payés (ils ne le sont pas tous, loin de là) se revendiquent gilets jaunes. Et voilà que dans une tribune publiée dans le Monde le même jour que l’intervention de M. Wieviorka, le 5 mars, jour de la mobilisation « la recherche et les universités s’arrêtent », deux chercheurs dressent des parallèles entre le mouvement de contestation en cours dans l’Enseignement Supérieur et le Recherche (ESR) et celui des « gilets jaunes ». Mettez-vous d’accord ! Par ailleurs, si l’on peut envisager que les propos de M. Wieviorka relevaient de la maladresse, ce n’est pas le cas de cette tribune. Parmi les points communs entre les deux mouvements relevés par ses auteurs, il y a la propagation de fausses nouvelles et la désinformation généralisée. Vu le contenu de leur texte, ils sont visiblement des spécialistes de la question. En voici quelques exemples.

A les entendre, les personnels de l’ESR impliqués dans ce mouvement de contestation refuseraient le débat contradictoire. Voilà une affirmation bien péremptoire dont la mauvaise foi est atterrante. En effet, un point majeur déploré par les acteurs de ce mouvement dans l’ESR est justement que le report de ce texte de loi attendu initialement en février et la communication faite par la ministre à son sujet empêchent le débat contradictoire que nous espérons tous.

Ces personnels en lutte (les deux auteurs de cette tribune semblent adorer ce terme) rejetteraient systématiquement la parole des responsables. C’est absolument faux, ils rejettent la parole des irresponsables, comme celle d’A. Petit à propos de la loi inégalitaire et darwinienne (ou encore de ses analogies douteuses entre science et foot) ; c’est tout à leur honneur et à celui de la science qu’ils pratiquent et défendent que de l’avoir fait. Et certes, ils ne croient pas aux promesses de la ministre, non par procès d’intention, mais parce que ces promesses ne peuvent légalement pas être assurées. En revanche, ils sont en plein accord et en plein soutien des responsables qu’ils ont élus au CoNRS (le Comité National de la Recherche Scientifique, voir ce dessous).

A ce sujet d’ailleurs, les nombreux travers relevés (de travers) par les auteurs de cette tribune les amènent à argumenter que, comme avec les gilets jaunes, le mouvement de protestation actuel dans l’ESR traduit un phénomène préoccupant pour la démocratie. Ils ont juste oublié de préciser que ce qui est réclamé, c’est une loi qui soit aussi proche que possible des recommandations établies par le CoNRS, le « parlement de la recherche » (voir ce que c’est ici) et votées à l’unanimité, dans un remarquable exercice de démocratie, et conférant à ces propositions une totale légitimité « populaire » (ici au sens de représentative de l’ensemble des personnels de l’ESR), n’en déplaise aux auteurs de cette tribune qui déplorent la « dérive » consistant à invoquer la légitimité populaire (notons que les sociétés savantes, elles aussi très représentatives, ont émis des recommandations extrêmement convergentes avec celles du CoNRS). Ils n’ont pas mentionné non plus qu’un des motifs de la colère des personnels en lutte est l’empilement dans l’ESR de structures dépourvues de représentativité démocratique ou la confiscation d’une partie des recrutements de personnels aux structures démocratiques qui existent. Enfin ils ont aussi omis de dire que les personnels de l’ESR reprochent au gouvernement d’avoir précisément pratiqué un leurre de démocratie en leur ayant demandé de contribuer à la préparation de cette loi puis en restant sourds à l’essentiel de leurs propositions. Au passage, le refus du pluralisme, autre travers relevé dans cette tribune, et du débat contradictoire, se situe ici de nouveau du côté du gouvernement, dans sa surdité chronique aux personnels de l’ESR et plus largement des mouvements sociaux soutenus par une large majorité de français.e.s.

Il est également fait référence à « la volonté d’une minorité de bloquer la majorité ». Quand, par exemple, 93% de 9000 collègues expriment leur souhait d’une augmentation des dotations de base des laboratoires et que l’état continue de faire fonctionner une ANR (Agence Nationale de la Recherche) de façon totalement inefficace, c’est bien là qu’il y a une minorité qui bloque la majorité. Quand le CoNRS, fort de plus d’un millier de membres majoritairement élus, s’exprime à l’unanimité et que ses propositions ne sont pas prises en compte, c’est là qu’il y a un blocage d’une majorité par une minorité. Quand A. Petit exprime ses propos scandaleux concernant une loi inégalitaire et darwinienne, la pétition protestant contre cette vision de la recherche recueille environ 15000 signatures, alors que la pétition réaffirmant « l’absolue nécessité d’une Loi PPR et de son financement » n’a même pas atteint 350 signatures trois semaines après son lancement. Où est ici la minorité qui bloque la majorité ? Quand quelques conseillers, peu nombreux et représentatifs de rien si ce n’est de l’idéologie qu’ils promeuvent, ourdissent depuis près de 20 ans la déstructuration du système de recherche français sous les ors du ministère, c’est là qu’est le blocage de la minorité sur la majorité.

Les auteurs de cette tribune considèrent que les formes de « lutte » (ces guillemets sont les leurs) actuellement en cours dans l’ESR sont de « vieilles recettes dont la légalité et la légitimité apparaissent discutables ». A leurs yeux, il semblerait donc que lorsque l’on est en désaccord profond avec un projet de loi, il ne faut pas voter de motions, ni lancer des pétitions, ni démissionner symboliquement, ni faire grève, etc., et qu’une assemblée générale a une représentativité incertaine. Mais cela, comme par hasard, est bien dans la droite ligne des propos de Mme Vidal au sénat : « Il y a une forme de prise en otage des étudiants par certains enseignants qui refusent de faire cours » . Remettre en cause le droit de grève, de manifester, d’exprimer son désaccord sous quelque forme que ce soit, voilà leur vision du pluralisme, du débat contradictoire et de la démocratie. Et ça, pour le coup, c’est sacrément préoccupant.

Enfin, peut-être que leur propos le plus fallacieux est celui où ils prétendent contre toute évidence que « la plupart des pays européens … ne semblent en effet pas souffrir de la logique d’émulation accrue qu’induit l’internationalisation, et les chercheurs n’y paraissent pas particulièrement malheureux, frustrés ou précarisés » (vous avez noté au passage le petit glissement de vocabulaire, on ne dit plus compétition mais émulation). La moindre des choses pour un chercheur est de se tenir informé de ce qui est publié (ici, ici, ou ici, pour l’exemple de l’Allemagne). Partout dans le monde, la précarisation et la mise en concurrence à outrance abiment les jeunes chercheurs et exacerbent les inégalités femmes-hommes (à nouveau ici, le rapport sur l'Allemagne). Une femme qui ne travaille qu’à temps partiel et sait qu’elle a beaucoup moins de chance qu’un homme de devenir professeur, voire qu’elle a tout simplement beaucoup plus de « chance » de ne pas poursuivre du tout dans la recherche, il est évident qu’elle n’est ni malheureuse, ni frustrée, ni précarisée. Et dès que l’on discute avec un collègue étranger, il nous dit envier la France précisément pour sa capacité à offrir à ses chercheurs et enseignants-chercheurs un autre cadre de recherche. Et c’est d’ailleurs ce qui a attiré au CNRS les 25% de personnels étrangers du corps des chercheurs, malgré des salaires bien inférieurs à ce qu’ils auraient pu trouver dans ces pays européens où les chercheurs ont l’air si épanouis (et ces chercheurs étrangers travaillant en France s’inquiètent de l’évolution en cours). Alors vis-à-vis de tous les chercheurs précarisés dans le monde et de la souffrance que cela génère pour chacun d’eux, ce qu’ils ont écrit est d’un mépris consternant, et est tout simplement dégueulasse (je sais, c’est un gros mot et ils reprochent aussi aux chercheurs comme aux gilets jaunes une « outrance des arguments », mais là, franchement, je ne vois pas d’autre mots pour qualifier ça, car l’outrance des arguments, c’est d’avoir osé écrire ce qu’ils ont écrit à ce sujet).

Toutefois, il n’est bien sûr pas étonnant de trouver ce genre de dénigrement sous la plume de chercheurs qui pratiquent un amalgame lourd de sens et d’incompréhension, ou plutôt d’aveuglement, entre mondialisation et néolibéralisme. Car s’il est vrai que le mouvement en cours conteste la libéralisation de l’ESR dans la droite ligne de l’idéologie néolibérale que suit ce gouvernement dans toutes ses actions, où ont-ils vu que les chercheurs refusaient catégoriquement la dynamique de la mondialisation, alors que tout chercheur a chevillé au corps l’idée que la science n’a pas de frontière ? Cela montre bien qu’ils n’ont comme vision de la mondialisation que la grille de lecture du néolibéralisme. De même, quand, comme les personnels de l’ESR actuellement, on combat le néolibéralisme, pour eux, on est « clairement à gauche ou à l’extrême gauche ». D’ailleurs, j’ai déjà vu ce discours : lorsque j’ai publié la tribune sur A. Petit et le foot, dans les commentaires, j’avais été traité de gauchiste (moi ! Qui suis encore plus athée en politique qu’en religion !).

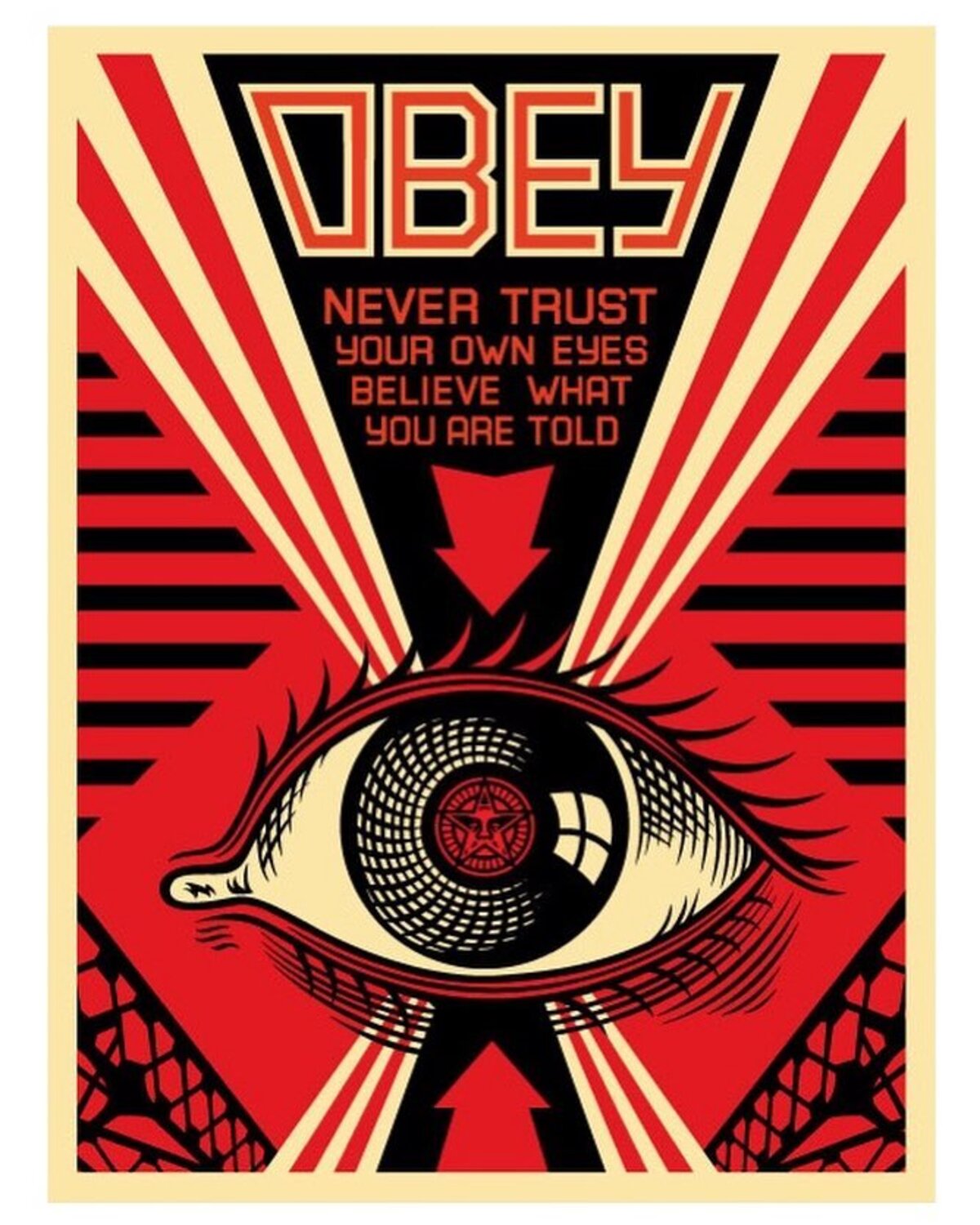

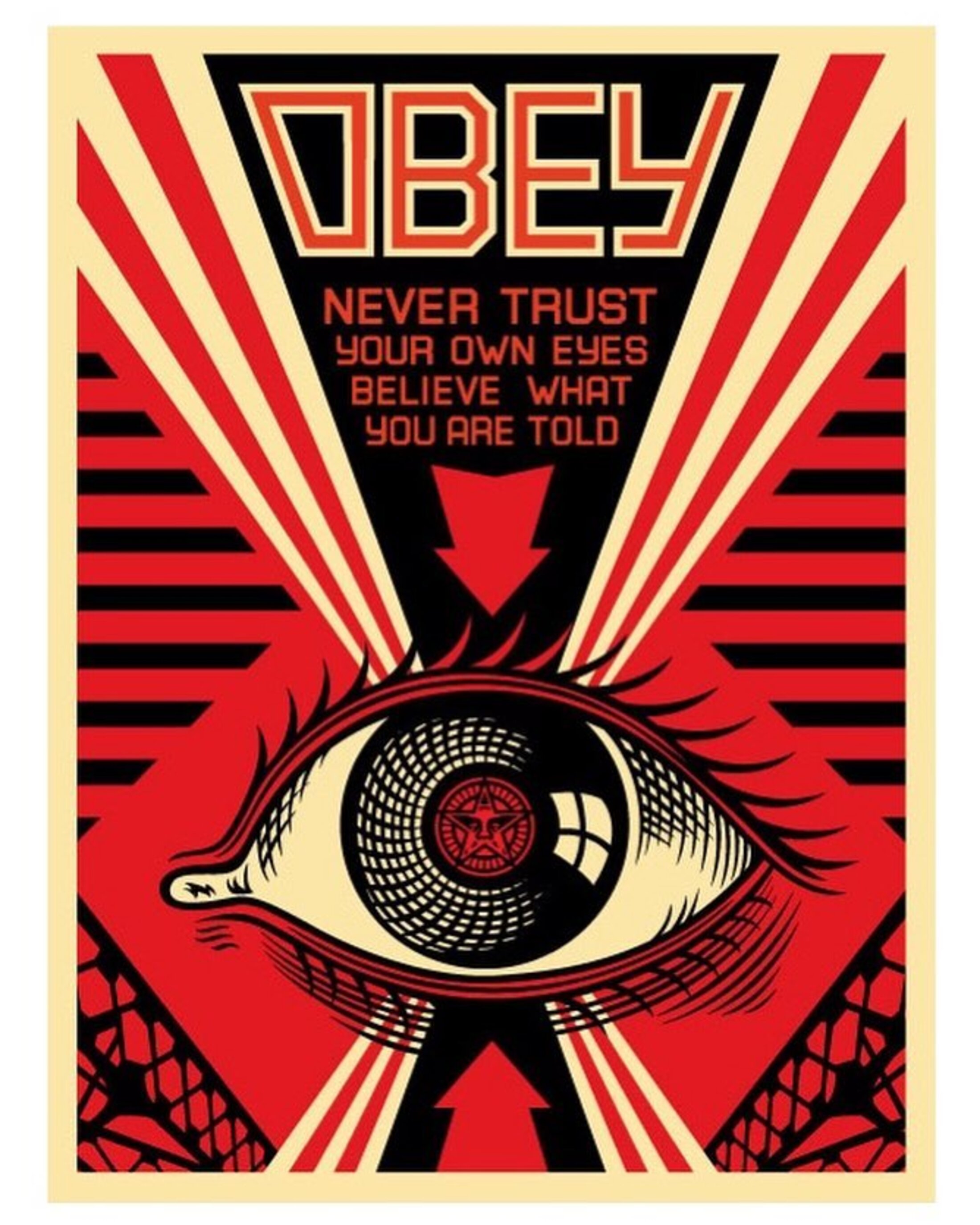

Agrandissement : Illustration 1

Voilà, critiquer ou combattre le néolibéralisme est équivalent à être gauchiste. Pour des gens qui prônent le pluralisme, et revendiquent le débat contradictoire, une pensée teintée ainsi d'une certaine forme de totalitarisme est un peu gênante. Car pour ces gens, quand on réfute leurs idées, dans le cadre d’un débat contradictoire (je croyais qu’on le refusait), on refuse le pluralisme. En fait, leur vision du pluralisme et d'un débat contradictoire qui ne soit pas un phénomène préoccupant pour la démocratie, ce serait que leurs opposants soient touchés par la lumière du néolibéralisme, ne manifestent aucune opposition (c’est, selon eux, tellement « convenu »), et s’y convertissent, montrant par là leur ouverture d’esprit. Belle ouverture d’esprit en effet, que de cesser de « résister à ce qui se fait ailleurs dans le monde » ! Suiveurs sans ambition, on pourrait enfin avoir en France le même système de recherche que partout ailleurs, basé sur « la logique d’émulation accrue qu’induit l’internationalisation ». Le débat contradictoire et la démocratie, pour eux, c’est quand on se tait et qu’on adhère aveuglément à leur vision du monde. Le pluralisme, pour eux, c’est quand il n’y a plus qu’un seul modèle : le leur.

La tribune du 5 mars se conclut par ces termes : « Il est temps que les universitaires et les chercheurs français renouent avec la réalité du monde au lieu de se complaire dans la défense d’un modèle égalisateur ». Non, il est temps, plus que jamais, que les personnels de l’ESR combattent la réalité de ce monde qui voit l’égalité comme une verrue honteuse et risible. Car ce monde qui se construit, nous le connaissons. Et nous ne voulons pas du « meilleur des mondes ».

Un grand merci à Sandrine Costamagno et Alice Lebreton pour leurs conseils et leur contribution à l’écriture de ce texte.