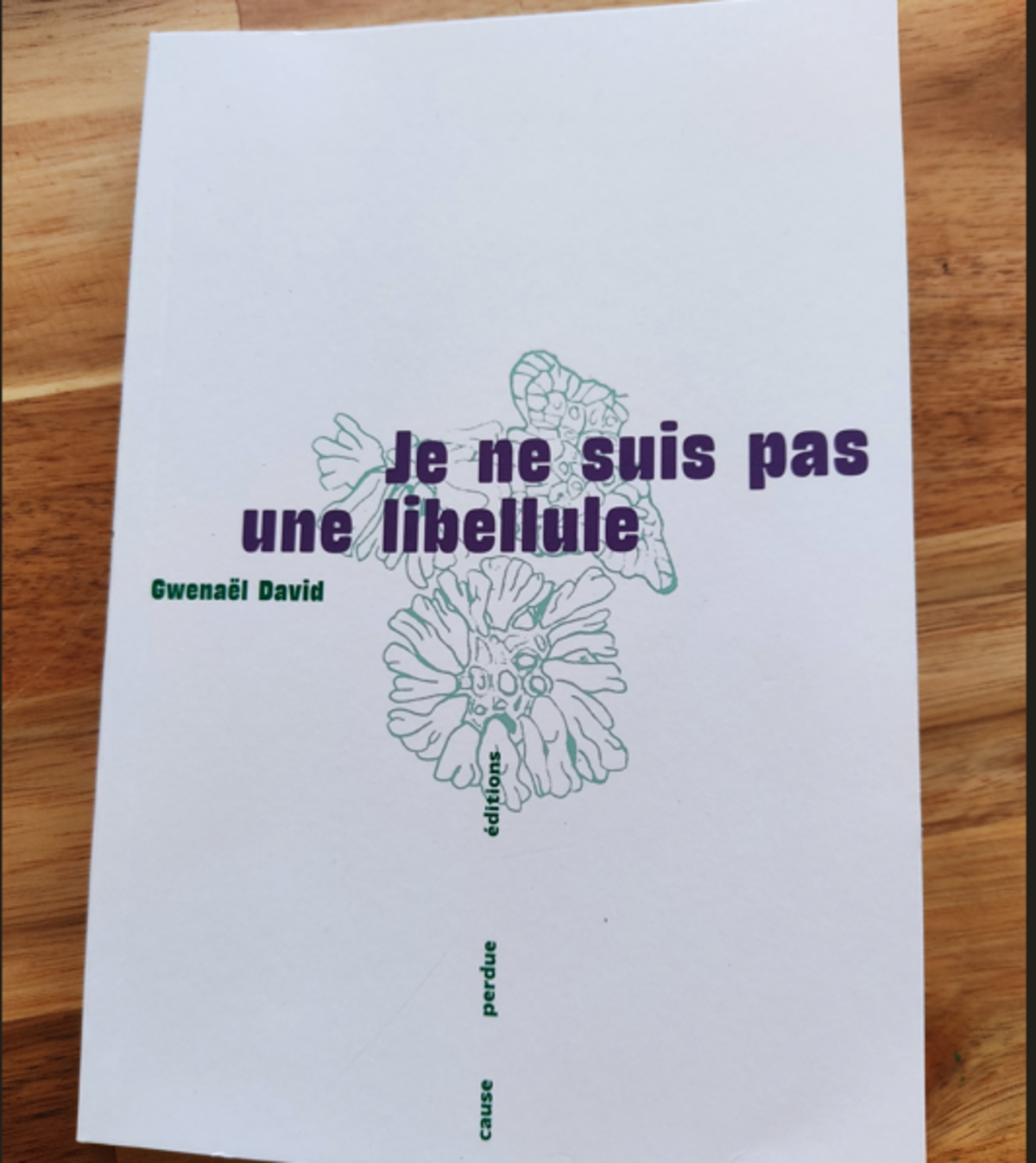

Un grand livre vient de paraître, qui ne fait que 71 pages. Deux avantages, qui m'ont incitée à me plonger dès sa publication dans la vie, les vies, de libellules ou non, sur des chemins humides que le narrateur emprunte avec avidité. Je ne suis pas une libellule, publié par Cause perdue Editions et écrit par Gwenael David, ne nous raconte pas d'histoire. Il ne met en scène aucun personnage, ne fouille aucune psychologie, ne trace nul apprentissage d'un héros en quête de réussite. Mais il explore, déploie, découpe et recompose le réel qui se présente, part à sa rencontre, dans un mouvement d'une richesse poétique que je peux me permettre, dans la période, de qualifier de salvatrice.

Car dans son écriture, le livre est d'une grande beauté. Il sépare et assemble tout le temps, dans un même geste. Définit des sections nouvelles, casse les rythmes, en un mot éveille :

"Quelques coupes mais peu finalement. Il s'agit là d'un biais puisque sur cette plaine je ne vois pas au-delà de la ceinture de la voie ferrée. Les reliefs momentanés, les tronçons riverains de cours d'eau et les traversées des villes et villages donnent toutefois l'occasion d'apprécier l'étendue de la forêt et l'historique des coupes. Du bois à l'infini, du vert tendre partout.", nous dit le texte.

Et en disant, il montre. Il ne démontre rien (ce n'est pas son propos), il fait voir, littéralement, mais des recompositions vivifiantes, tels cette "bourgade d'abeilles" et "ce village de blaireaux préservé des pulsions cynégétiques, des dents creuses çà et là, de l'oubli temporaires et mille vies." Comme une invitation à faire de même que le marcheur, les déplacements de sens, les contre-temps et les apparitions surprises avivent la curiosité.

Le texte de Gwénael David dit, montre et fait entendre aussi. Une pluralité de langues :

- celle des classifications scientifiques dont la base latine crée sans cesse à la lecture un mélange de familiarité et d'inaccessibilité (on reconnaît sans jamais atteindre tout à fait le sens): "Anax ephippiger en tête" (on notera la majuscule), suivie de Coenagrion mercuriale, ou encore "Libellula fulva, qui de fauve a bien plus que la teinte". On entend parler de potamots (comme la rivière grecque ?) et de renouées, de droséas et d'exuvies, autant de termes évocateurs mais qui persistent à échapper.

- la langue des naturalistes, entomologistes amateurs et autres passionnés, prospecteurs en tous genres, "divers mais soudés au même paradigme. Dans une vision désormais largement ceinte, au langage cadré par le cursus et les publications."

- la langue du capital, qui n'a d'yeux que pour l'exploitation - des ressources, du vivant- et les profits immédiats. En chemin, une réflexion sur le terme "territoire" particulièrement éclairante dénote ici une conscience politique forte. Elle rend le livre plus remarquable encore.

- de tant d'autres, peut-être aussi nombreuses finalement qu'il y a d'êtres vivants :

"Que voit un juriste entomologiste dans cette queue d'étang ? Que voit une paysanne dans cette bouillasse vitale ? [...] Que voit un castor depuis son ouvrage ? [...]

Ce bouillon manque désormais qui permet lectures multiples."

On le comprend, une seule langue, invasive, détruit la richesse et la diversité que formaient toutes les autres. Le texte, dans ces conditions hostiles, avec son narrateur mis si souvent face à l'adversité, devient lutte à part entière. Car en énumérant ces langues, mais aussi en jetant à longueur de page des lignes nouvelles de perspectives, en scrutant l'horizon et s'enfonçant en profondeur, l'auteur dessine un monde, des mondes peu explorés jusqu'alors par la littérature.

"Je connais l'existence matérielle d'autres mondes que le mien. D'autres qui partagent, croisent, influent, perturbent et permettent le mien, moi dans eux." Le narrateur observant le vivant s'en gonfle. Il se sait "assemblage de simultanés" et en tire force autant que réjouissance.

Lors de ma lecture, le texte a souvent fait écho au film de Ryūsuke Hamagushi Le mal n'existe pas que j'avais tant aimé et chroniqué à sa sortie. Par exemple, dans la scène où le narrateur aperçoit un chasseur s'opère ce même suspens quasi fantastique que dans le film. Le texte a cette capacité de déphasage, cette puissance. Je découvre donc avec bonheur qu'il existe une famille d'artistes tout occupée à faire croiser les lignes (pour y aller à gros traits, celles du temps chez Hamagushi, et de l'espace chez David). Dans Je ne suis pas une libellule, chaque mot contribue à cette composition. Parfois les phrases s'écoulent dans les nappes phréatiques, parfois en grimpant elles forment des cocons. On est proche de la poésie, de celle qui embrasse dans un même mouvement les ailes transparentes, l'air râclé de la poche, la surface de la peau et les trous vaseux, béances creusées par des tractopelles de passage.

Et au milieu de tout ça, pataugeant dans la boue, en demandant encore se tiennent, intactes, la lucidité et la joie : la lucidité sur les ravages (leurs responsables), la joie de voir la vie - les vies - reprendre son cours malgré tout. Ce faisant, l'accompagner.