Avertissement :

Dans ce billet, dans un souci d’allègement du texte, j’utilise les termes « communauté des neurologues » ou «neurologues ». Ils désignent l’immense majorité des membres de la profession dès lors qu’il est question de la procédure d’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (ACSH) et des patients-SEP en recherche d’ACSH. Les positions qui y sont décrites ne valent que dans ce contexte précis. Il existe bien entendu des exceptions, des neurologues « dissidents », ouverts à ce traitement et prêts à aider leurs patients à l’obtenir, dans leur pays ou à l’étranger. Leurs noms, très peu nombreux, figurent sur une liste internationale de neurologues « ACSH friendly » que les patients qu’ils ont soutenus recommandent pour leur compétence et leur humanité.

C’est dans le même esprit qu’il est fait référence aux « malades », aux « patients » et « patients-SEP » : ces termes désignent les personnes souffrant de sclérose en plaques qui souhaitent bénéficier d’une autogreffe. L’information sur cette procédure étant actuellement peu accessible, elles représentent une minorité de patients.

________________________

Balance bénéfices-risques : « Evaluation des effets bénéfiques thérapeutiques en comparaison aux risques liés à la sécurité d’emploi d’un médicament (mesurés pour un utilisateur donné ou estimés pour une population » - Ministère de la Santé et des Solidarités

L’un des foyers du conflit patients-SEP / neurologues sur l’autogreffe de moelle réside dans leurs appréciations différentes de son rapport bénéfices – risques. Celui-ci, sans surprise, est déclaré défavorable par les neurologues qui invoquent avec force le danger létal de l’ACSH et affirment disposer de traitements de fond (TdF) moins risqués et tout aussi efficaces. Les patients réfutent ces assertions et estiment, au contraire, la balance bénéfices – risques de l’autogreffe bien supérieure à celle des TdF. Sur quelle base s’autorisent-ils à contrarier ainsi la parole médicale ? C’est ce que je propose d’examiner dans ce billet, qui va s’intéresser d’abord aux bénéfices puis aux risques comparés de l’autogreffe et des thérapies standards.

Autogreffe de moelle vs Traitements de fond (TdF) : bénéfices comparés

Actuellement, la comparaison de l’efficacité de l’ACSH et des TdF est principalement réalisée au moyen de méta analyses, c’est-à-dire de la combinaison des résultats de séries d’études, les unes portant sur les bénéfices obtenus avec l’ACSH, les autres avec ceux atteints avec les traitements standards de la SEP.

Je reprendrai ici les démonstrations de deux de ces méta-analyses qui sont aujourd’hui des références dans le domaine qui nous occupe.

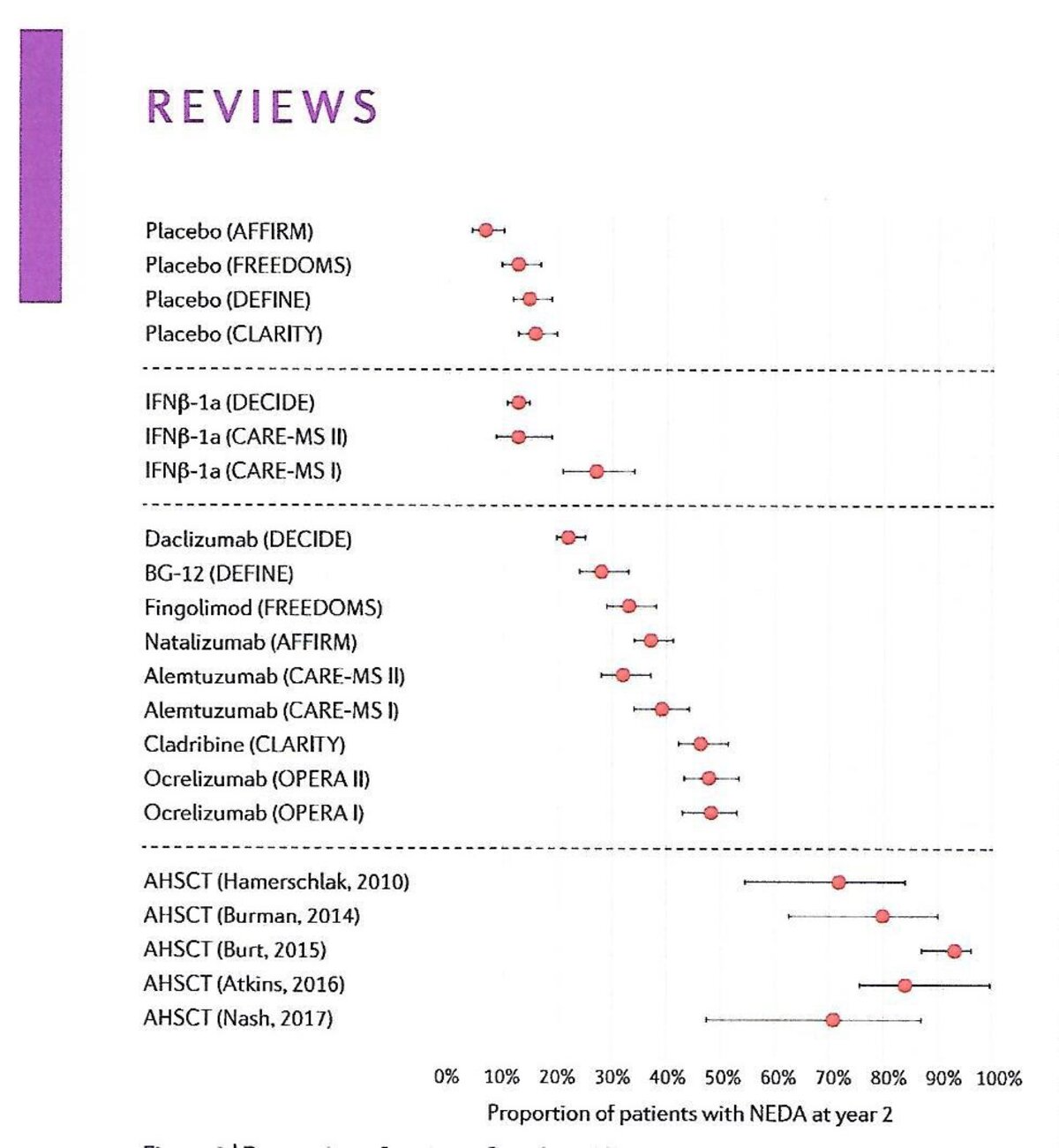

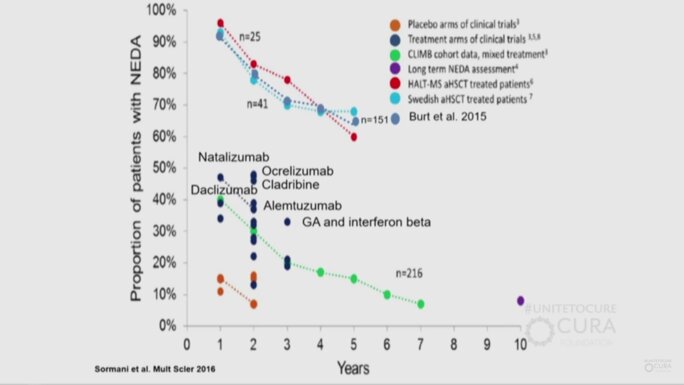

La première, intitulée Autologous haematopoietic stem cell transplantation for treatment of multiple sclerosis[1] et publiée en juin 2017 dans la revue scientifique Nature Reviews, présente les résultats comparés de plusieurs études mesurant le taux d’atteinte du statut NEDA (No Evidence of Disease Activity / Absence d’activité de la maladie) à + 2 ans :

- sous placebo,

- avec interferon beta 1a (IFNβ 1a), molécule de première ligne : Betaferon, Extavia, Plegridy et Rebif

- avec des traitements de deuxième et troisième ligne : Daclizumab (nom commercial : Zynbrita)[2], BG 12 (Tecfidera), Fingolimod (Gilenya), Natalizumab (Tysabri), Alemtuzumab (Campath / Lemtrada), Cladribine (Mavenclad) et Ocrelizumab (Ocrevus)

- et avec l’ACSH (en anglais : AHSCT)

Agrandissement : Illustration 1

Les points rouges marquent l’erreur absolue moyenne, les traits représentent des intervalles de confiance de 95%.

Alors que les études ont inclus différentes populations de patients, il apparaît de façon nette que le taux de statut NEDA est plus élevé avec l’ACSH / AHSCT (entre 70% et 90%) qu’avec n’importe quel traitement de fond, y compris ceux qui sont considérés comme les plus efficaces (50% avec l’Ocrelizumab)

La publication de Nature Reviews apporte donc un premier démenti flagrant à l’affirmation selon laquelle les TdF actuels offriraient des résultats thérapeutiques au moins équivalents à ceux obtenus avec l’ACSH.

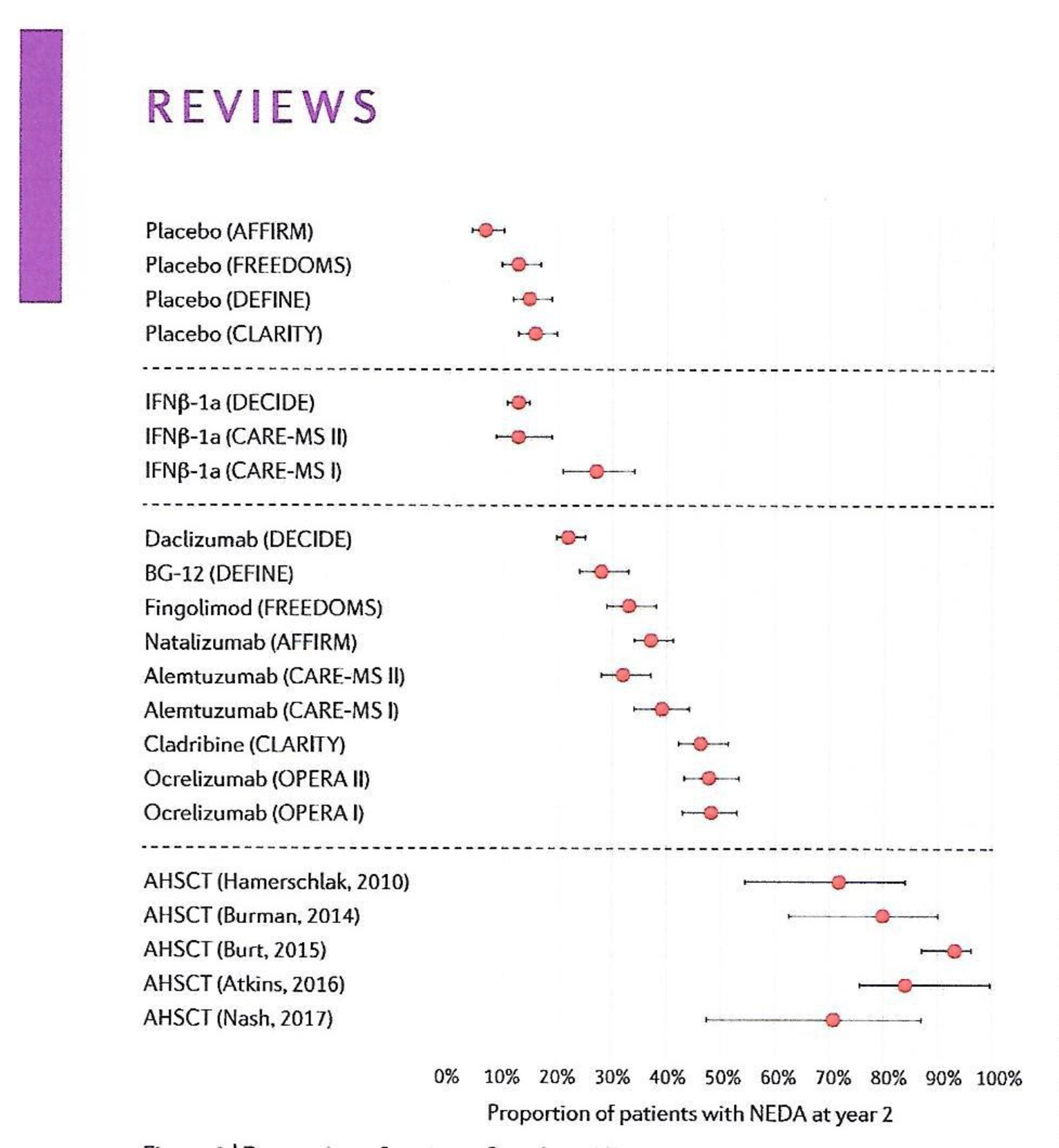

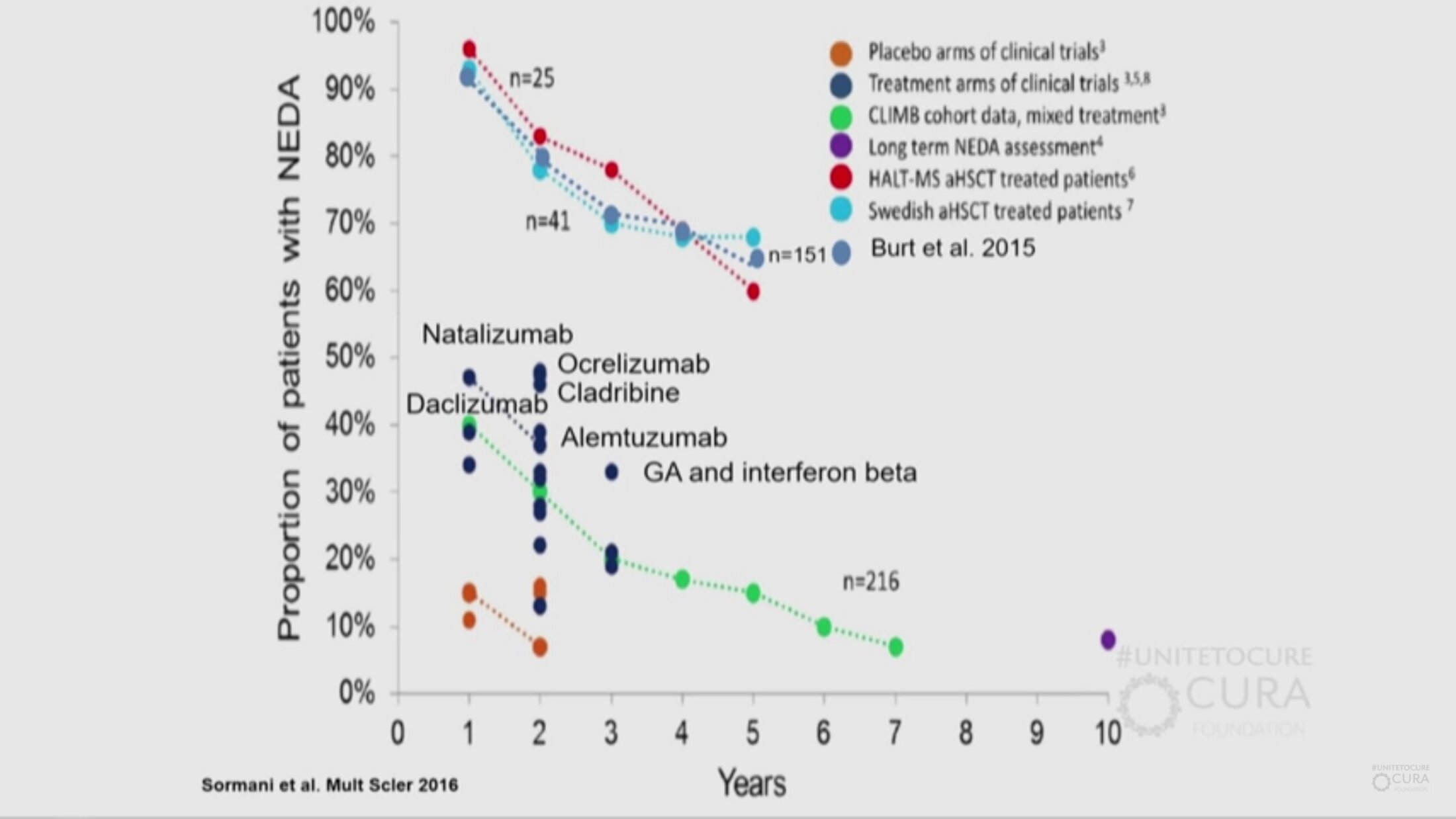

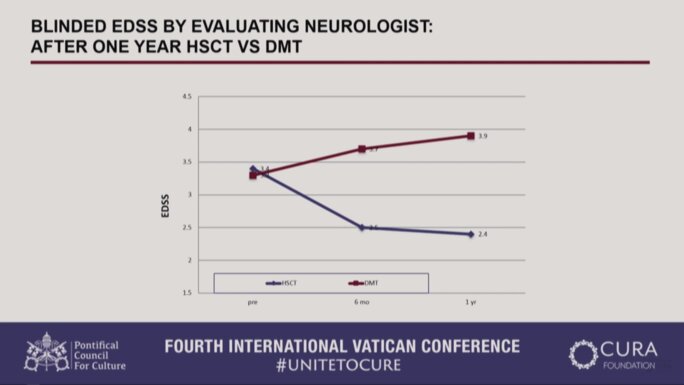

La seconde méta-analyse a été présentée en avril 2018 par le Dr Burt, spécialiste en immunologie et maladies auto-immunes (Hôpital Northwestern, Chicago), lors de la 4ème Conférence Internationale du Vatican. Elle confronte la proportion de patients en forme rémittente-récurrente présentant un statut NEDA après avoir reçu une autogreffe ou en cours de traitement de fond.

Les résultats des trois études mesurant les effets de l’ACSH mettent en évidence que, 5 ans post-greffe, aucun signe d’évolutivité de la maladie n’est enregistré pour 60% à 70% des patients.

Agrandissement : Illustration 2

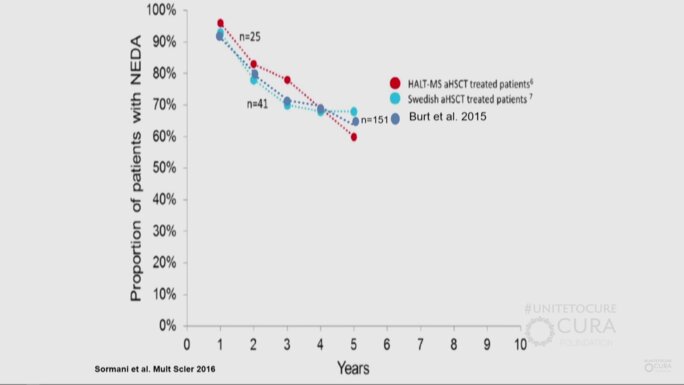

Ces courbes ont été juxtaposées à celles illustrant les résultats obtenus en termes de persistance du statut NEDA avec des TdF :

- l’interferon beta 1a et acétate glatiramère (Copaxone)

- les biothérapies réputées les plus efficaces : Alemtuzumab (Campath / Lemtrada), Cladribine (Mavenclad), Daclizumab (Zynbrita), Natalizumab (Tysabri) et Ocrelizumab (Ocrevus)

Agrandissement : Illustration 3

La durée de suivi des patients sous chaque TdF ne permet pas d’évaluer leur efficacité à + 5 ans. Mais on peut aisément observer que :

- L’utilisation consécutive de plusieurs TdF sur 7 ans (courbe verte) conduit à seulement 10% des malades en statut NEDA

- Quel que soit le TdF utilisé, la proportion de patients en statut NEDA à + 1 an est nettement moindre : elle ne dépasse pas 50%, contre plus de 90 % avec l’ACSH.

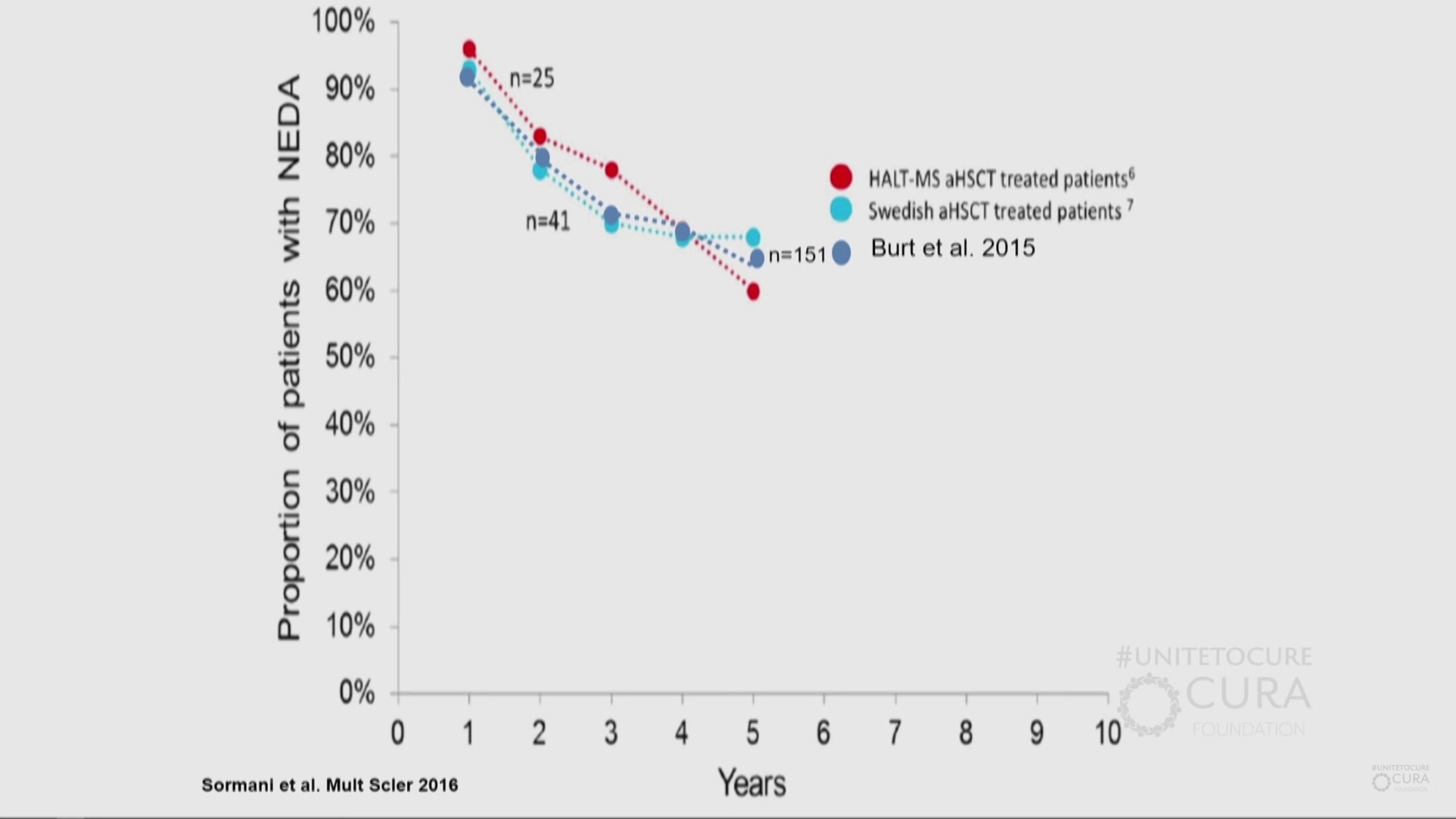

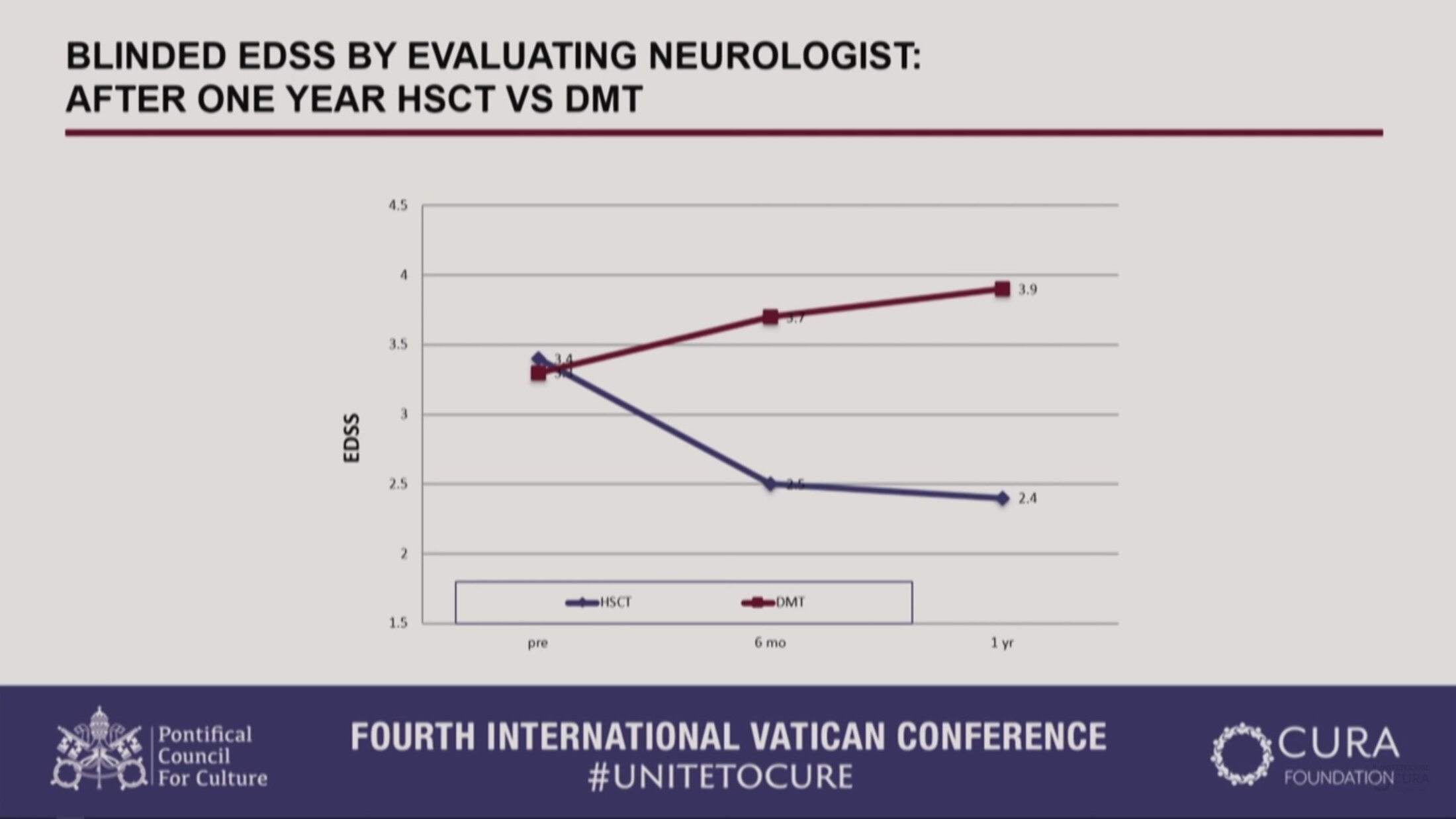

La supériorité des bénéfices de l’ACSH est aussi manifeste au niveau de la qualité de vie des individus : alors que sous traitements de fond ils enregistrent une aggravation de leur handicap (augmentation de leur score EDSS[3]), celui-ci s’améliore après l’autogreffe.

Agrandissement : Illustration 4

Cette méta-analyse infirme une nouvelle fois formellement les déclarations d’équivalence des thérapeutiques standards et de l’ACSH.

Pour les malades aux prises avec la menace constante de l’évolution de la pathologie, ces démonstrations statistiques sont suffisamment convaincantes pour décider de se diriger vers l’ACSH le plus rapidement possible. A leur sentiment d’urgence, les neurologues objectent à la fois un impératif de conduite d’études supplémentaires (lire ici sur l’irrecevabilité de cet argument) et que les risques encourus avec l’autogreffe sont si élevés que mieux vaut y préférer ceux des biothérapies. Ce qui invite à s’intéresser à présent à l’examen desdits risques.

Autogreffe de moelle vs Traitements de fond (TdF) : risques comparés

Toujours pendant sa conférence d’avril 2018, le Dr Burt a souligné que l’occurrence des effets secondaires les plus souvent associés à l’ACSH (infections, pneumonie) est en réalité plus élevée avec les TdF. En effet, leur durée d’administration expose de manière prolongée les sujets à davantage d’aléas indésirables et de complications infectieuses ; alors que, pratiquée une seule fois, l’ACSH est accompagnée de protocoles de suivis hématologiques et prophylactiques renforcés pendant 6 mois à 2 ans, jusqu’à ce que les patients recouvrent une immunité satisfaisante.

Ce préalable posé, il faut aller plus loin et comparer précisément la typologie de risques auxquels sont exposés les patients selon que leur pathologie est traitée par autogreffe ou par TdF.

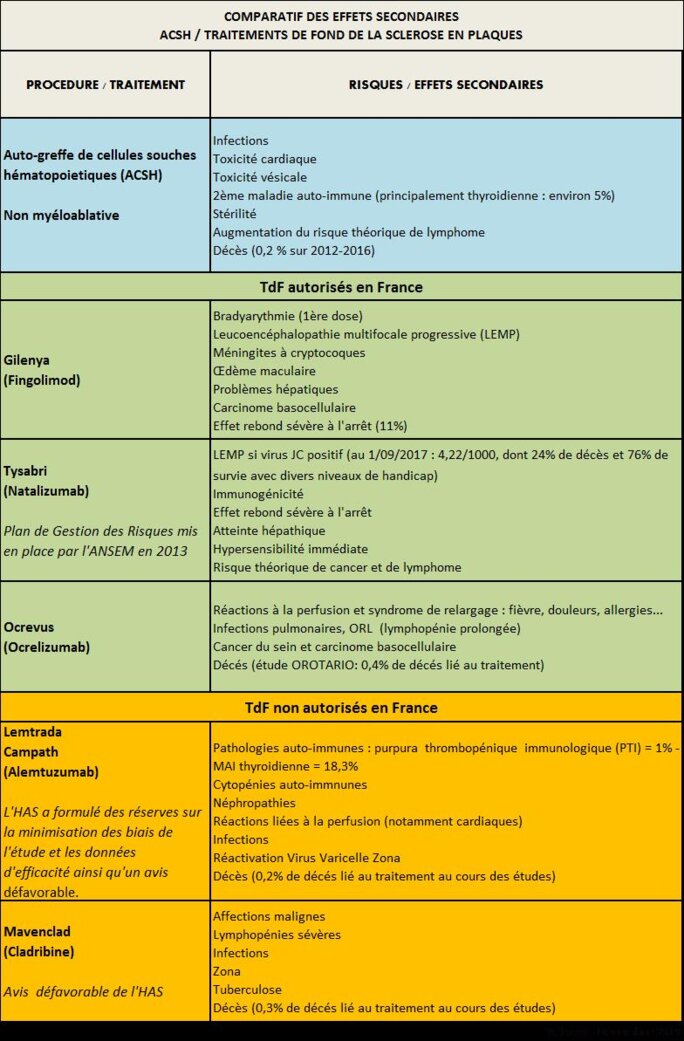

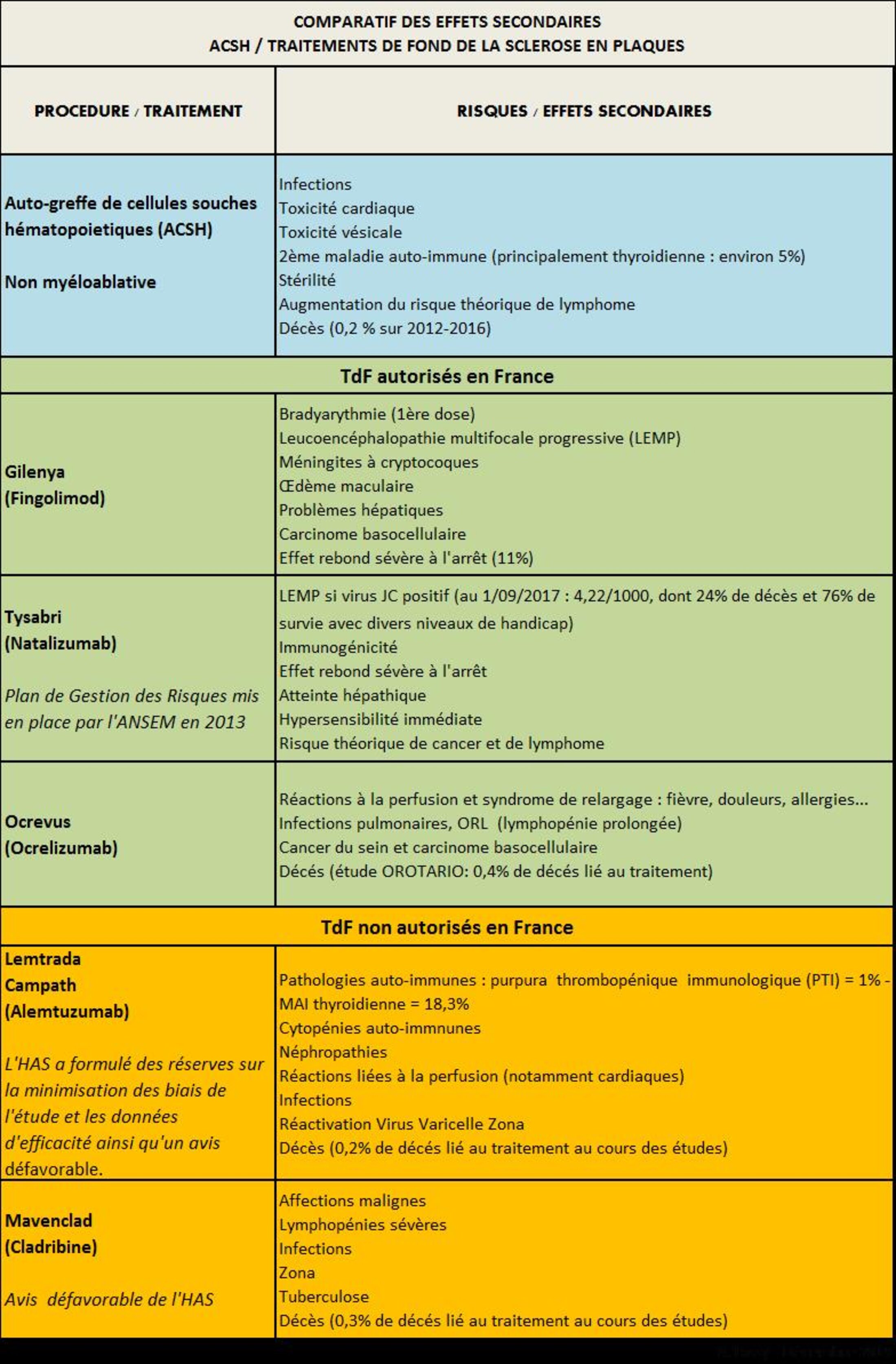

J’ai retenu les traitements de fond dont l’efficacité est la moins éloignée de celle de l’ACSH, en incluant ceux qui n’ont pas reçu d’autorisation de mise sur le marché (AMM) en France en raison d’un rapport bénéfices-risques jugé défavorable ; en effet, dans les pays où ces biothérapies sont autorisées, elles sont conseillées aux malades à la place de l’autogreffe.

Agrandissement : Illustration 5

Ce comparatif appelle plusieurs commentaires :

- Les risques de mortalité liés à l’ACSH (0,2%) ne sont pas plus élevés que ceux liés au Lemtrada (0,2%), au Mavenlad (0,3%) et à l’Ocrevus (0,4%)

- Les trois traitements de fond autorisés en France (Gilenya, Tysabri et Ocrevus) présentent un certain nombre de risques sévères et susceptibles de conduire à des décès - LEMP, méningites, carcinomes, lymphomes, cancer du sein.

- Pour deux d’entre eux (Gilenya et Tysabri), l’interruption du traitement peut conduire à des aggravations importantes de la maladie (effets rebonds).

- La nature des risques liés à l’ACSH et aux TdF comporte des similitudes (décès, infections) mais aussi une certaine hétérogénéité qui invite à considérablement nuancer le classement de l’ACSH en première place de dangerosité.

Vers quelle conclusion nous acheminons-nous ?

Il ressort des données objectives issues de l’évaluation des médicaments et de la méthode statistique que les risques encourus avec l’ACSH ne sont pas plus importants que ceux liés aux biothérapies, et qu’étant donnée la supériorité marquée de ses bénéfices sur ceux de ces mêmes biothérapies, les malades sont fondés à juger la balance bénéfices-risques de l’ACSH nettement favorable.

Le lecteur aura aussi saisi le double processus à l’œuvre chez les neurologues dès lors que l’autogreffe de moelle osseuse entre en jeu : d’une part, une exagération de l’efficacité relative des biothérapies et une minoration de leurs effets secondaires parfois très graves ; d’autre part, et inversement, une banalisation de la supériorité thérapeutique de l’ACSH et une focalisation sur des risques dramatisés.

Cette lecture déformante de faits pourtant scientifiquement établis prive les patients de l’information claire et loyale qui leur est due dans le cadre de la relation thérapeutique et, quand ils s’en aperçoivent, alimente leur défiance envers la profession des neurologues.

© Tous droits réservés

[1] Paolo A. Muraro, Roland Martin, Giovanni Luigi Mancardi, Richard Nicholas, Maria Pia Sormani et Riccardo Saccardi - “Autologous haematopoietic stem cell transplantation for treatment of multiple sclerosis” in Nature Reviews / Neurology – 16 juin 2017

[2] Depuis, en mars 2018, le Zinbryta a été retiré du marché mondial en raison de préoccupations liées à ses effets secondaires létaux (encéphalites et méningo-encéphalites).

[3] Expanded Disability Status Scale. En français : Echelle de mesure du handicap. Davantage d’informations ici.