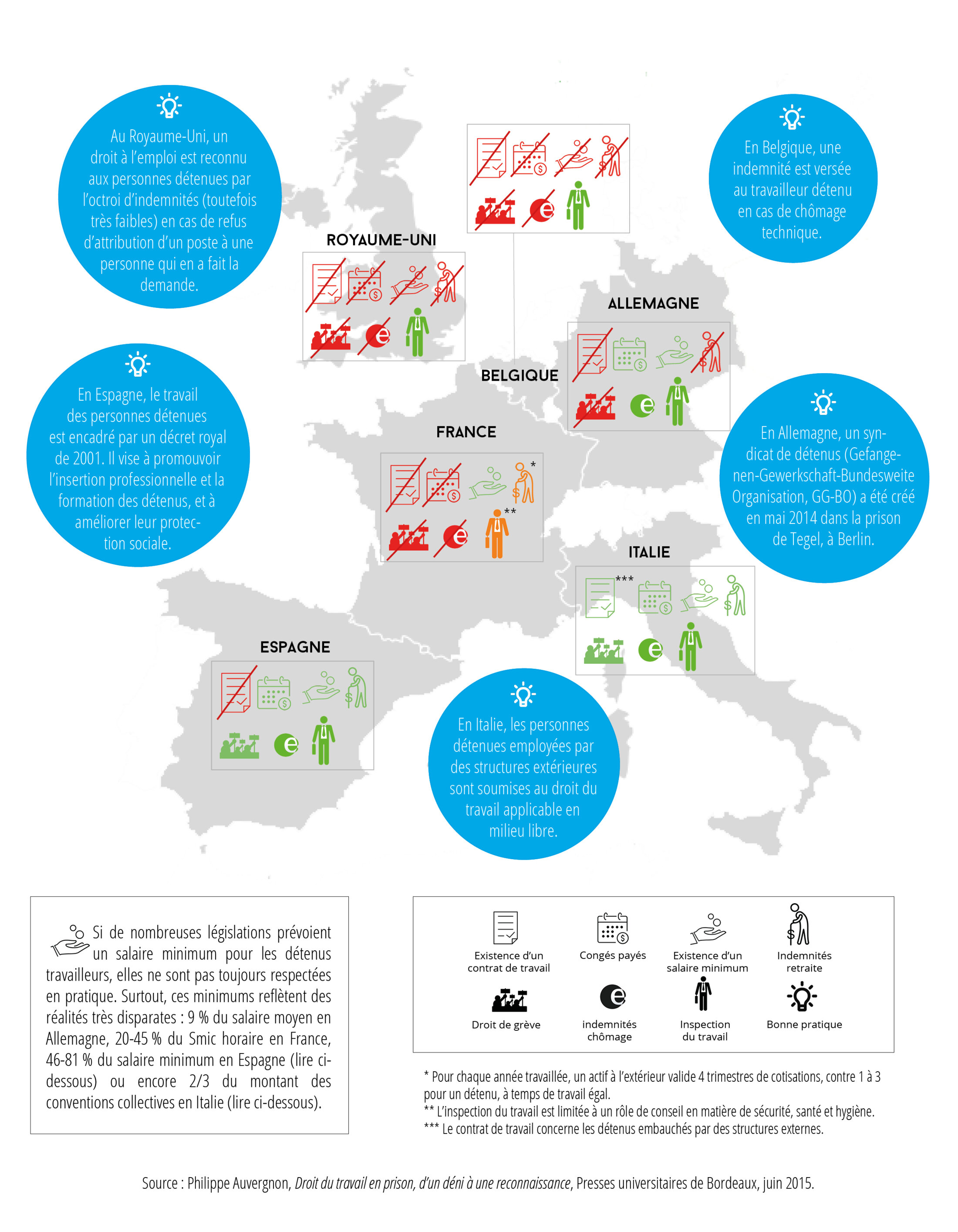

Le droit des travailleurs détenus dans six pays européens : dispositifs existants et bonnes pratiques

Agrandissement : Illustration 1

Par Cécile Marcel, de l'Observatoire international des prisons-section française - Dossier "Travail en prison" 11/13

En Italie, tous égaux en droits !

À coup de réformes politiques et de batailles juridiques menées par les personnes détenues, le travail pénitentiaire en Italie a connu d’importantes évolutions en quarante ans, dans un double mouvement visant à la fois à développer l’offre d’emploi et à renforcer les droits des personnes détenues. Si le succès n’est pas toujours au rendez-vous, l’Italie dispose actuellement de l’un des systèmes les plus protecteurs.

En Italie, c’est une loi adoptée en 1975 sur fond de mouvements de protestation et d’émeutes des détenus qui pose les nouvelles bases de l’organisation des prisons. Elle prévoit notamment que « l’organisation et les méthodes de travail pénitentiaire doivent se rapprocher autant que possible de celles qui régissent le travail hors de l’établissement, afin de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre et faciliter leur réinsertion sociale ». Depuis, une abondante jurisprudence et de nouveaux textes sont venus, pour l’essentiel, renforcer la protection des droits et encourager l’emploi des personnes détenues.

Le salut par les coopératives sociales ?

La loi de 1975 énonce que le travail et la formation professionnelle des détenus doivent être favorisés « par tous les moyens ». Mais si, dans un esprit de progrès, elle met fin à la concession de main d’œuvre pénale au service d’entreprises privées, l’administration est très vite confrontée à la difficulté de procurer du travail aux détenus. En 1993, une réforme législative rouvre les portes de la prison aux entreprises privées. Avec une particularité qui distingue l’Italie de ses voisins européens : pour les détenus employés par des structures extérieures, c’est le droit commun qui s’applique. Contrat de travail, rémunération, couverture sociale, congés, chômage… Ils bénéficient de l’ensemble des droits et obligations liées à une relation de travail ordinaire, que seules des contraintes liées à la détention peuvent restreindre. Pour développer l’offre de travail en détention, l’Italie compte sur le modèle économique proposé par les coopératives sociales. Ces entreprises de droit privé à vocation sociale visent l’insertion par le travail de personnes dites « désavantagées » (handicapées physiques et mentaux, toxicomanes… et désormais détenues). En prison, elles gèrent l’ensemble d’une activité : formation professionnelle des détenus, formation des encadrants, organisation du travail, commercialisation des produits ; et peuvent aller jusqu’à l’accompagnement à la sortie. La plupart proposent des activités artisanales, mais des initiatives plus originales voient également le jour. Au sein de la prison de Milan, par exemple, un restaurant InGalera (« En Taule ») est ouvert au public ; les détenus y font la cuisine et le service.

Avec ce système, le travail est valorisant et valorisé et les coopératives n’hésitent pas à communiquer sur le fait qu’elles emploient des personnes détenues et concourent ainsi à leur intégration sociale. Des marques sont créées, à l’instar des vêtements Made in Jail ou des confiseries Dolci libertà. À partir de 2000, ce mouvement s’accompagne d’une politique d’incitations financières. Pour chaque détenu embauché avec un contrat de travail d’une durée supérieure à trente jours, les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt de 520 euros et d’un allégement de 95 % des cotisations sociales1. Mais le modèle a du mal à décoller : au 30 juin 2017, seulement 696 personnes détenues étaient employées par des coopératives sociales2.

Payés 7 euros de l’heure

Malgré cet échec, l’Italie n’a globalement pas à rougir de la situation. Au 30 juin 2017, 30,9 % des personnes détenues avaient un travail (3) – une proportion plus importante qu’en France. Surtout, alors que c’est essentiellement les niveaux de rémunération qui distinguaient les conditions de travail des personnes employées par l’administration pénitentiaire de celles employées par des structures extérieures, une circulaire d’octobre 2017 est venue changer la donne. Depuis 1994, l’administration gelait la rémunération des détenus qu’elle emploie, alors même que la loi énonce qu’ils ne devraient pas être payés moins des deux-tiers de ce qui est prévu par les conventions collectives correspondantes. Face au développement d’un important contentieux sur la question qui la forçait à indemniser les requérants, l’administration a fini par se mettre aux normes. Désormais, un détenu qui travaille au service général devrait toucher en moyenne 7 euros de l’heure (4). De quoi faire rêver les prisonniers de l’Hexagone…

(1) Loi n°193 du 22 juin 2000, complétée par le décret n°148 du 24 juillet 2014.

(2) Pour 17 602 détenus qui travaillent. Source : Detenuti Lavoranti Serie Storica - Anni 1991 – 2017, ministère de la Justice italien.

(3) Ibid.

(4) « Aumenta la "mercede" per i detenuti lavoratori », Il Dubbio, 26 septembre 2017. En Italie, les détenus qui travaillent doivent cependant contribuer à leurs frais d’hébergement.

_____________________

En Espagne, une agence pour le travail et la formation en prison

C’est en Espagne que le droit du travail est le plus complet », notait le Sénat en 20021. Couverture sociale, organisation du travail, place de la formation professionnelle… Sur bien des points, la France pourrait utilement s’inspirer de son voisin hispanique. Échanges avec l’universitaire Jose Soler Arrebola2 sur l’intérêt et les limites de ce modèle.

Dès 1979, la constitution espagnole précise que la personne condamnée à « droit à un travail rémunéré et aux prestations correspondantes de sécurité sociale ». La loi de 1980 sur le statut des salariés disposant que les personnes détenues sont soumises à un régime juridique spécial, un décret du 6 juillet 2001 est venu définir et organiser ce régime.

Un cadre protecteur

Le droit espagnol est effectivement assez avancé. Les détenus travailleurs sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et bénéficient d’une couverture en cas de maladie, grossesse, incapacité, etc. Une limite cependant : « l’incapacité temporaire résultant d’une maladie courante et d’un accident non-professionnel est exclue », précise Jose Soler Arrebola. Cette affiliation leur permet aussi de bénéficier des droits à la retraite et des prestations de l’assurance chômage au moment de leur sortie. C’est aussi le droit commun qui s’applique en cas de suspension ou de rupture du travail, de sorte que les détenus peuvent former des recours contre ces décisions. Mais, nuance Jose Soler, « certaines causes de rupture et de suspension ne sont pas bien définies, ce qui entraîne une insécurité juridique ». Idem côté droits collectifs, de représentation, de négociation ou de grève. Si, théoriquement, les détenus ne sont pas exclus de l’exercice de ces droits « dans la pratique, ils ne sont pas appliqués pour des questions de sécurité ».

Un organisme dédié au travail et à la formation professionnelle

En dehors de la Catalogne, la formation professionnelle et le travail des détenus sont gérés par un établissement public spécifique doté d’une personnalité juridique et d’une autonomie financière, le TPFE3. C’est aussi l’employeur légal des détenus. « L’organisation des installations, des activités, l’acquisition de matériel et le recrutement du personnel exigent la planification d’un ensemble de structures maté rielles et humaines », explique Jose Soler. « Une coordination est indispensable pour que les structures soient plus efficaces ». Autre intérêt du dispositif : formation professionnelle et travail peuvent être pensés en complémentarité, car ils sont gérés par la même entité. Le décret de 2001 prévoit d’ailleurs la possibilité de bénéficier d’une formation préalable à l’octroi d’un travail. « En 2016, 13 790 détenus ont participé aux programmes de formation, soit environ 27% des détenus », indique Jose Soler. Seule pierre d’achoppement dans le dispositif : si, en théorie, la distinction est formelle entre la mission de surveillance des détenus qui relève de l’administration pénitentiaire et celle du TPFE, « la réglementation actuelle octroie au directeur d’établissement le rôle de chef d’entreprise, de représentant du TPFE et de président du comité de suivi [chargé de l’octroi des postes]. L’association de ces trois fonctions entraîne une concentration des attributions qui peut parfois engendrer des conflits d’intérêt », regrette M. Soler.

Contrat de travail, rémunération… le compte n’y est pas encore

Le modèle espagnol a d’autres limites. Outre qu’en 2016, seuls 24 % des détenus ont occupé un emploi4, la loi ne prévoit pas, pour eux, de contrat de travail. En excluant toute référence à un « contrat », le législateur avait peut-être pour intention de montrer « l’absence de pouvoir de négociation du détenu dans la mise en place des conditions de travail individuelles, ou mêmes collectives », s’aventure Jose Soler. Côté salaire, la loi prévoit un salaire minimum, mais « cela ne signifie pas que le salaire minimum s’applique, seulement qu’il est pris comme référence », tempère M. Soler. Selon le dernier barème disponible (2015), les détenus travailleurs étaient rémunérés entre 2,59 et 4,51 € de l’heure selon leur catégorie. Relativement au salaire minimum espagnol (5,54 €/heure en 2017), on est tout de même bien au-delà des taux de rémunération des détenus français.

(1) Les Documents de travail du Sénat, Série Législation Comparée, Le travail des détenus, n° LC 104, mai 2002.

(2) Professeur de droit spécialisé en droit du travail et de la sécurité sociale à l’Université d’Almeria, Espagne.

(3) Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.

(4) Selon le rapport annuel du TPFE, 12 265 détenus ont travaillé e, 2016 sur les 51 029 gérés par l’administration pénitentiaire (hors Catalogne).

_________________

Retrouvez les précédents articles de notre dossier "Travail en prison" :

- Travail en prison : une mécanique archaïque (1/13)

- Travail en prison : la servitude organisée (2/13)

- Inspecteur du travail en prison : un pouvoir limité (3/13)

- Comment réformer le travail en prison (4/13)

- La défense par les centrales syndicales des travailleurs détenus (5/13)

- Travailler lorsque l’on est détenu : soulagement ou exploitation ? (6/13)

- La double peine d'un détenu infirme (7/13)

- Statut des travailleurs détenus: la dérobade du Conseil constitutionnel (8/13)

- Prisons : couacs en série dans la régionalisation de la formation professionnelle (9/13)

- Salaires en prison : l’État hors la loi (10/13)