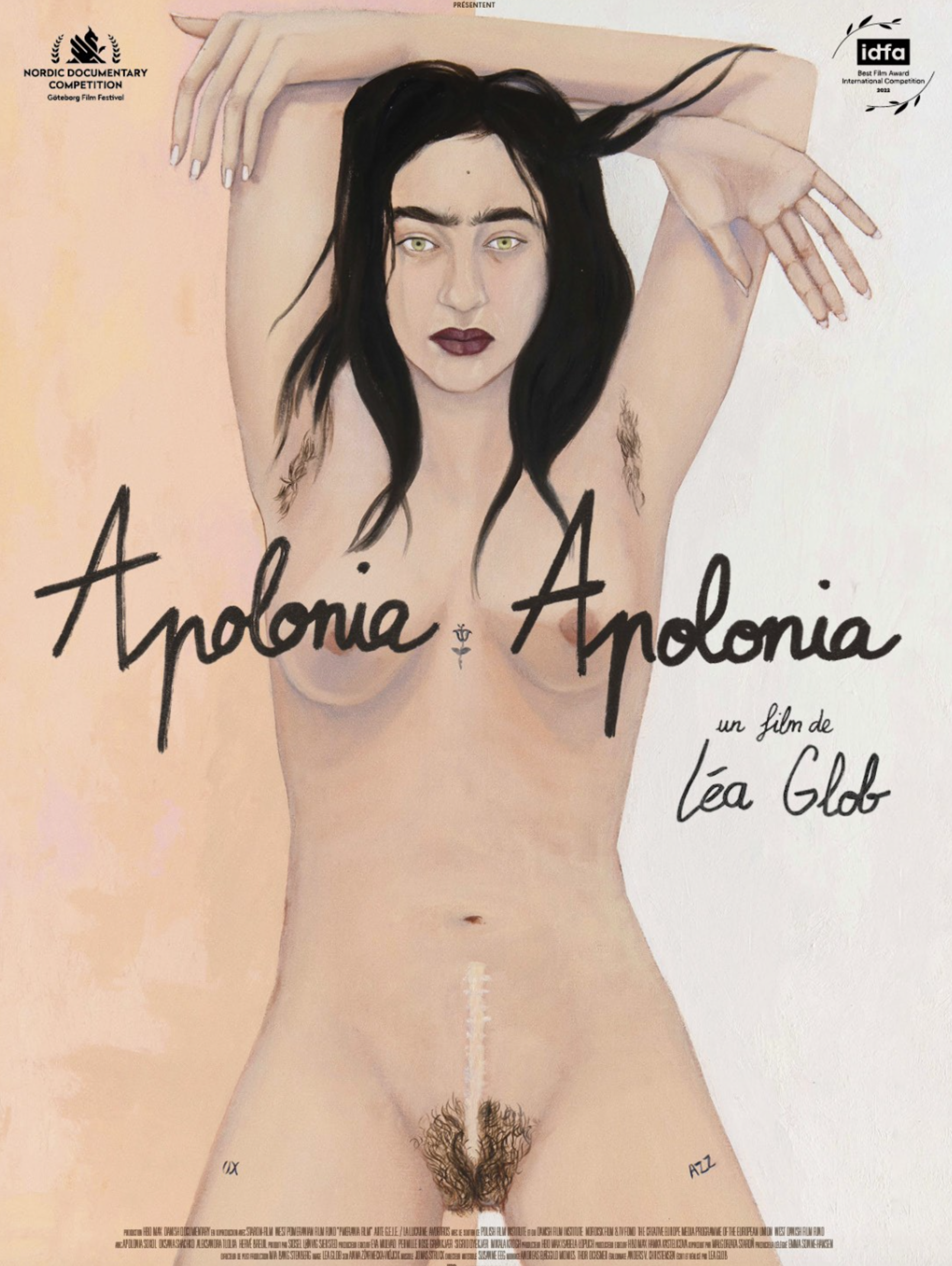

L’ « Apolonia » qui donne son double nom au film, c’est Apolonia Sokol, artiste peintre figurative française d’origine danoise et polonaise dont on suit la trajectoire sur plus de treize années.

De sa vie de bohème au cœur du théâtre d'avant-garde « Le Lavoir moderne » fondé par ses parents, aux Beaux-Arts de Paris où jeune étudiante elle fourbit ses premiers pinceaux, à son début de carrière aux États-Unis où se dévoilent les pratiques scandaleusement néolibérales d'un marché de l’art livré aux mécènes spéculateurs, jusqu’à sa pleine consécration à la Villa Médicis de Rome.

Agrandissement : Illustration 2

Mais au long de ces années, en miroir d’Apolonia, ce sont aussi les destins d’Oksana Chatchko, l’une des fondatrices des Femen, et de la réalisatrice danoise Léa Glob, qui se dessinent. Comme une sororité à trois faces, à l’épreuve du monde patriarcal.

La force du film est la durée exceptionnelle de son tournage qui donne ainsi à saisir, dans de nombreuses séquences rares et précieuses, l'évolution des doutes et les croisées des chemins de ces trois héroïnes principales. Et d'offrir à Apolonia Apolonia, ce souffle et ce supplément d'âme qui permet de dépasser le stade du simple exercice du portrait pour capter au long cours un questionnement sur l’émancipation.

Un portrait peut en cacher un autre... et encore un autre

« Plus le film avance, plus il se densifie : l’héritage, la maternité, l’amitié, la mort, le deuil, le travail artistique, l’argent, la relation entre l’oeuvre et la vie privée… tout s’intrique pour donner peu à peu au film réalisme et intensité » décrypte dans son blog Mediapart le critique Cinéphile en campagne.

Divisé en plusieurs parties distinctes mais savamment entremêlées,

Agrandissement : Illustration 3

le documentaire débute presque par une fausse piste qu'il faudra aux spectateurs et spectatrices réussir à surmonter pour entrer pleinement dans le récit romantisé de la jeunesse d’Apolonia Sokol. Dépasser le prisme « héritière de la bohème » consciente d'être depuis toujours dans un film, comme en attestent les nombreuses archives qui vont jusqu'à sa propre conception filmée par ses parents.

Surtout un portrait peut en cacher un autre : en suivant Apolonia, Léa Glob capte aussi l’intimité d’Oksana Chatchko, cofondatrice ukrainienne du mouvement Femen avec qui l'artiste s'est liée d'une amitié profonde et qu'elle héberge en France. Sa présence toujours fuyante et en mouvement - qui précède sa disparition tragique - plonge littéralement le film dans une autre profondeur où la réalisatrice avec force éthique parvient à traiter son histoire avec respect.

Un miroir cinématographique

Dans la dernière partie, le film prend définitivement une tournure à part. En tournant la caméra vers elle-même et ses propres drames et douleurs, la réalisatrice Léa Glob parachève ce portrait gigogne au long cours en lui offrant un virage radical en forme d'ode intime à la résilience.

Léa Glob avait déjà interrogé de manière frontale des femmes à travers ce qu’elles pouvaient dire de leur sexualité, dans Venus : confessions à nu.

Agrandissement : Illustration 4

Elle a également co-réalisé Olmo & La mouette avec la cinéaste brésilienne Petra Costa en 2014 où entre fiction et documentaire, elle interrogeait la relation d'une actrice enceinte empêchée de participer aux représentations de La Mouette de Tchekhov.

Cette fois sous le prisme de l’art contemporain, elle continue d'explorer ses sujets de prédilections autour des peurs intimes, de la liberté des femmes et de la maternité.

En captant avec une richesse émotionnelle précautionneuse, les aspirations, les corps, les désirs, les douleurs Léa Glob nous tend à travers Apolonia Apolonia un miroir dont la force est d’être juste une évidence.

« Apolonia a le don d'être un miroir pour les gens. Mais c’est aussi un fardeau. Je ne suis pas la seule personne à voir cela en elle. Les gens sont très en colère contre elle, en tombent amoureux ou en deviennent obsédés. Il y a quelque chose de spécial dans sa façon d'être. Comme je l'ai dit dans le film, je ne sais pas qui a capturé qui, en fait - si j'ai capturé Apolonia sur le film ou si c'est elle qui m'a capturé dans son théâtre » explique la réalisatrice dans un entretien publié dans le dossier de presse que nous vous proposons de retrouver en intégralité ci-dessous.

Agrandissement : Illustration 5

***

Comment avez-vous rencontré Apolonia pour la première fois ?

Ce film est le fruit du hasard. Au départ, c’était un projet d'école de cinéma. Lorsque j'étudiais la réalisation documentaire à l'école de cinéma au Danemark, nous devions réaliser un premier film, comme exercice. Il devait durer 20 minutes environ et nous avions des contraintes imposées à respecter. Pour ce projet, je cherchais une jeune femme artiste comme personnage. J'ai contacté plusieurs personnes, dont Malou Leth Reymann, qui est aujourd'hui réalisatrice. À l'époque, elle était une jeune actrice. Je l'ai vue dans des films et je l'ai trouvée merveilleuse. Elle n’a pas souhaité participer au projet, mais elle m'a donné le numéro d'Apolonia.

Ma première rencontre avec Apolonia s’est faite sur Skype. J'avais l'impression d'être dans un film. Je l’observais bouger dans le cadre de l’écran et pendant que nous discutions, des personnes entraient et sortaient du champ. J'ai vu trois ou quatre histoires différentes se dérouler au cours de notre conversation. Mais, pendant tout ce temps, Apolonia n'a pas cessé de captiver mon attention. J'ai su à cet instant qu'elle serait le personnage de mon film. J’ai tout de suite pris conscience que certaines personnes créent le film par leur présence.

Nous nous sommes ensuite rencontrées physiquement. Apolonia était retournée vivre dans le théâtre de son père à Paris pour s'occuper de ses jeunes frères. Elle m'a dit qu'elle était née et avait grandi dans ce théâtre. Je me suis rendu sur place sans aucune notion de français, avec quelques économies d'étudiante et une caméra DV PD100. Apolonia m'avait donné son numéro et son adresse sur un morceau de papier. Elle m'avait dit : "Quand tu seras là, mets- toi devant la fenêtre et appelle-moi". Une fois arrivée devant le théâtre à Paris, je me suis tenue face au bâtiment et je l'ai appelée : "Apolonia, Apolonia !". Nous en avons fait le titre du film. Elle a commencé à me faire visiter les lieux. Mon intuition de documentariste m’a décidé de tout filmer, tout de suite. Ce que vous voyez dans le film correspond à notre première rencontre.

Après la réalisation de ce premier projet scolaire avec elle, je n'ai pas pu m'en défaire. Je ne pouvais pas l'oublier. Quand j'ai quitté l'école de cinéma, j'ai reçu une bourse et j'ai pu me rendre à Paris pour travailler sur Olmo et la Mouette dont les protagonistes Olivia et Serge vivaient à Paris. J'ai alors appelé Apolonia et je lui ai dit que je voulais faire un autre film avec elle, et que cette fois, ce serait un portrait d'elle.

Apolonia Apolonia, c'est aussi votre histoire personnelle. Quelles étaient vos motivations pour inclure dans le film ?

Si je m'étais contentée de suivre son parcours d'artiste en représentant la figure du modèle fatigué, de nombreuses complexités auraient disparu. J'ai eu le sentiment qu’il fallait inclure ma propre histoire et l’utiliser comme un outil qui permettrait de surmonter les stéréotypes liés à la dramaturgie cinématographique.

Si nous avions monté le film sans ma propre histoire, la dramaturgie du film - "une femme qui surmonte les obstacles" - nous aurait envoyés dans la mauvaise direction, et ce n'était pas l'histoire que je voulais raconter. Je pense également que l'histoire d'Apolonia comporte de nombreuses couches. Je dois dire que je me suis heurtée à une certaine résistance lorsque j'ai voulu raconter ma propre histoire. Je suppose que ce n'est pas très bien vu, surtout dans la tradition du cinéma danois. Une narration et une histoire personnelle, ce n'est pas du cinéma pur. Mais je souhaitais que le public vive aussi l’expérience de la documentariste, du film en train de se faire, comme lorsque j’ai reçu cet appel d’Apolonia un matin. Le public est témoin de la magie du documentaire, quand on est là et que la vie est vraiment folle.

Agrandissement : Illustration 6

Vous ne vouliez donc pas seulement tendre un miroir et regarder une jeune femme surmonter les obstacles de la vie pour devenir cette grande peintre, mais aussi inviter le spectateur à réfléchir avec vous et avec elle. Vos histoires dans la vie et dans le film s'entremêlent. Pourriez-vous nous expliquer comment votre relation a évolué au cours des 13 années de tournage et comment elle a influencé le projet ?

Nous avons commencé par une relation filmeur/filmé. Et, bien sûr, cette relation a évolué au fil du temps. Je l'observais en tant que cinéaste, mais je m'intéressais aussi beaucoup à elle. Curieusement, au fil des années, nos positions ont évolué différemment. Nous avons toutes les deux terminé nos études. Elle est devenue une femme avec un très haut diplôme, sa carrière dans un domaine où l'on peut réellement gagner sa vie et prospérer financièrement décollait, ce qui est très différent d'un travail dans le cinéma documentaire. Les positions de pouvoir ont donc, d'une certaine manière, permuté au cours du tournage. J'ai trouvé cela intéressant.

En ce qui concerne notre relation personnelle, il y a eu des moments déterminants. J'ai été présente pour elle dans des moments difficiles et lorsque je suis tombée malade, elle a été l'une des rares personnes à faire preuve de gentillesse et d'amour. Cela a été un moment très important pour moi et a influencé mon travail sur ce film. J'ai failli perdre ma vie, mes mouvements, ma capacité à faire quoi que ce soit. Et puis, bien sûr, je suis devenue mère.

Votre voix nous porte également, liant tous ces différents chapitres de la vie, la vôtre et celle d'Apolonia. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser votre propre voix comme voix off ?

J'aime la narration au cinéma. Beaucoup de films qui m'ont inspiré ont une narration magnifique. C'était donc un choix naturel, mais c'était incroyablement difficile de trouver le bon équilibre dans le film, de ne pas en faire trop, de ne pas être trop simpliste ou trop énigmatique. C'était donc un défi, mais j'adore quand la narration se mêle au cinéma, ce que les mots et les images peuvent produire, comment ils s'élèvent l'un l'autre vers une nouvelle signification. Cela rend l'expérience encore plus riche. Je chéris également cette tradition du conte, lorsque le cinéma ressemble à un moment intime où quelqu'un vous confie une histoire, raconte quelque chose que l'on n'avait pas imaginé ou cru, et qu’on le contemple ensemble.

Agrandissement : Illustration 7

Vous avez utilisé des archives très personnelles dans le film, que vous avez obtenues des parents d'Apolonia, de sa famille. Pouvez-vous nous parler de la décision d'utiliser ce matériel d'archives ?

Je n'avais jamais vu de telles images auparavant. Je les ai trouvées incroyables et magnifiques, mais elles vous donnent aussi une idée de ce que c'est qu’être Apolonia. Quel genre de personnes étaient ses parents, dans quel environnement elle a grandi. Si le film ne contenait pas ces archives, il manquerait quelque chose pour saisir son histoire.

Dans le film, vous mentionnez que vous avez continué à filmer un peu plus longtemps. Quel est le bon moment pour arrêter le ?

Pour faire le portrait d'une artiste, il faut toujours un peu plus de patience. Arrêter de filmer plus tôt aurait été une mauvaise décision. Le film aurait été différent si nous l'avions terminé à Los Angeles, par exemple. J'ai vu qu'il était possible de le terminer à ce moment-là, car d'un point de vue dramaturgique, il y avait suffisamment de substance pour un film. Mais ce n’était pas un très bon moment pour partir. À l'époque, elle était en train de flotter artistiquement et peut-être personnellement. Je voulais continuer à capturer ce processus de maturation en tant que femme et d'évolution en tant qu'artiste. Lorsqu'elle s'est détournée de la caméra, l'aspect social de son art, que l'on voit aujourd'hui, s'est beaucoup développé. Vous pouvez voir maintenant qu'elle est très engagée dans politiquement. J'ai représenté ce à quoi j'avais accès pendant ces années, mais, bien sûr, son développement artistique allait bien au-delà de ce que je pouvais saisir avec l'appareil photo.

Quand Oksana, amie d'Apolonia et militante Femen, est-elle entrée en scène, pour ainsi dire, et quand avez-vous réalisé qu'elle ferait partie intégrante de cette histoire ?

C'était assez tôt. Je suis arrivée à un moment de leur vie où Oksana et Apolonia étaient très proches, elles étaient tout le temps ensemble. Nous nous sommes toutes les trois rencontrées à Paris - nous étions toutes de jeunes artistes aux trajets et méthodes différente. Nos vies se croisaient. Cependant, je n'avais pas imaginé qu'Oksana ne serait pas là lorsque le film sortirait. D'une certaine manière, les images sont aussi un mémorial, et je l'ai compris plus tard. Il était également important de réfléchir à la date de sortie du film. J'ai senti que ce n’était pas un moment opportun de sortir le film dans un avenir trop proche de son décès, sans laisser de temps au deuil. À la mort d'Oksana, des questions éthiques se sont posées sur la manière de traiter son histoire avec respect.

Dans le documentaire, vous dites qu'aucun motif n'a attiré votre attention comme elle ne l'a fait, que ce motif était constamment en mouvement et que vous ne l'avez jamais vraiment contrôlé. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Apolonia a le don d'être un miroir pour les gens. Mais c’est aussi un fardeau. Je ne suis pas la seule personne à voir cela en elle. Les gens sont très en colère contre elle, en tombent amoureux ou en deviennent obsédés. Il y a quelque chose de spécial dans sa façon d'être. Comme je l'ai dit dans le film, je ne sais pas qui a capturé qui, en fait - si j'ai capturé Apolonia sur le film ou si c'est elle qui m'a capturé dans son théâtre.

Il est intéressant de noter qu'Apolonia a aussi une façon de défier les tabous (et mes tabous). Et c'est peut-être la véritable raison pour laquelle je n'ai pas pu la quitter. J'ai dû grandir en tant que personne pour terminer ce film, à l'extérieur. Sexualité, chagrin, en passant par l'amour, le l'ambition, le doute, le rapport au suicide et à la religion, elle remettait tout en question. En fin de compte, c'est ce dont je suis le plus fier avec ce film. Nous n'éludons pas les tabous, nous les mettons en avant, et j'espère que nous le faisons avec soin.

Quelle est l'essence de ce projet ? L'essentiel, c'est que j'ai rencontré cette femme par hasard et que je n'ai pas pu l'oublier. En fait, c'était un peu une malédiction d'être réalisateur. J'aurais aimé faire beaucoup de films. Mais j'ai rencontré cette star et j'ai su qu'elle serait géniale. Elle était formidable, talentueuse et intéressante. Elle était constamment là où tout se passait. Nous n'en parlons pas dans le film, mais elle était à Hollywood juste avant le mouvement #MeToo, et elle a été invitée à prendre le thé avec Harvey Weinstein. Elle raconte que lorsqu'elle est arrivée, on lui a demandé : « Oh, vous voulez jouer dans un film ? ». Elle a répondu : « Bien sûr que non. Je suis déjà dans un film. Je veux être peintre. Je veux peindre. »

Agrandissement : Illustration 8

*

Apolonia Apolonia de Léa Glob - 1h56 min // Image : Léa Glob // Montage : Andreas Bøggild Monies, Thor Martin Duus Ochsner //Sound Design : Anna Zarnecka-Wójcik // Musique Originale : Jonas Struck // Production : Danish Documentary Production / StaronFilm

*

Ce film a reçu le label “Oh my doc !” créé en 2020 par France Culture, la Cinémathèque du documentaire, l’association Les Écrans, la plateforme Tënk et Mediapart afin de chaque mois soutenir la sortie en salle d’un documentaire remarquable.