Agrandissement : Illustration 1

Que Marx et Bakounine, ces deux hardis révolutionnaires, soient deux larrons, ça ne fait aucun doute pour les amoureux de la propriété privée capitaliste qui détestent ceux qui sont sans doute dans l’Histoire montés contre eux au plus haut des cocotiers ; mais deux larrons en foire, deux voleurs de connivence, qui s’entendent à merveille pour fomenter un complot contre la propriété privée exploiteuse, ça ne colle pas : tout le monde sait qu’ils se détestaient, luttaient à mort pour diriger, du milieu à la fin du XIXe siècle, la Première Internationale ouvrière ; et que le premier a salement viré le second lors du Congrès de La Haye de 1872, la fin, de fait et peu glorieuse, de cette première Internationale !

Attendez ! Il ne s’agit pas vraiment de Marx et Bakounine ; mais du retour de deux héros d’une uchronie précédente publiée en feuilleton en 2023[1] : Cocos et anars jouent Éros plutôt que Thanatos : uchronie et Histoire. Si, dans l’Histoire, Thanatos a gagné la partie, dans l’uchronie c’est Éros qui l’emporte. Charlot y est le clone de Karl Marx ; Mickey celui de Mikhaïl Bakounine dans une uchronie très ensoleillée couplée à une fort sombre Histoire avec beaucoup plus d’acteurs clones d’historiques révolutionnaires : Freddy (Friedrich Engels) ; Pierrot-Joé (Pierre-Joseph Proudhon) ; enfin Lou (Louise Michel) dont les portraits suivent[2]. C’est moins affligeant que la banderole avec la bande habituelle que brandissaient, en 1968 et un peu plus tard, les « maos » accompagnée des hurlements du slogan correspondant : « Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao ! ».

Agrandissement : Illustration 2

Mais Éros n’était pas évoqué seulement pour expliquer que la haine réciproque des cocos marxistes et des anars libertaires se fût transformée en amitié sinon en amour : l’érotisme baignait tout le récit et, il faut bien le dire, l’égayait, surtout dans l’uchronie (Charlot, Mickey et Lou vont finir par former un trouple). Moins dans l’Histoire où les histoires de sexe étaient plus troubles (l’histoire de Marx et sa gouvernante, par exemple).

Curieusement, cette idée d’un récit uchronique d’une histoire d’amour entre anars et cocos, ça n’était, sauf erreur, venue à l’idée de personne (ce qui en dit long sur la difficulté des rapports entre ces deux tendances révolutionnaires fondamentales ; parlez-en à votre psy…) ; et cette idée ne m’était d’ailleurs venue que sur le tard. Pourtant, je fus éduqué marxiste et libertaire depuis ma tendre enfance : mère au PCF, seulement jusqu’en 1956 (les chars à Budapest l’ont arrêtée net) ; père anar (pas du tout communiste-libertaire : tendance Maurice Joyeux) ; ce sont des choses qui arrivent… Autour de Mai 68, j’en ai fait un melting pot : je suis devenu maoïste militant mais anti-spontanéiste. Toujours marxiste très critique et fier de l’être, je suis devenu ainsi et aussi, sur le tard, une sorte de communiste-libertaire, mais ne militant dans aucun groupe : observateur, pas acteur.

Je proposai ainsi le bouquin à quelques éditeurs anarchistes, c’était gonflé mais ça allait de soi : je voyais mal un éditeur coco approuver le thème, ou un Gallimard, un Grasset ou un Flammarion le publier. Peu de réponse ; sauf une d’un éditeur devenu presque un ami (que je ne nommerai pas ; mais il se reconnaitra, s’il lit cet écrit) qui trouva l’idée et le texte « géniaux » ; mais on a fini par se fâcher tout rouge après quelques colères noires. En ayant marre de publier des tas de trucs aux Éditions de l’Harmattan (que je remercie cependant de tout cœur : sans eux je n’aurais pas publié une seule ligne) je me suis rabattu sur Le Club de Médiapart. Pas beaucoup de lecteurs non plus, mais ça coûte moins cher…

Dans la partie uchronique, on y racontait donc qu’au lieu de lutter chacun pour leur chapelle ; les deux larrons avaient (certes difficilement mais progressivement) trouvé un terrain d’entente en fondant le mouvement des coLibs ; pas celui qui a toujours existé, mais marginal dans l’Histoire (sauf avec Nestor Makhno en Ukraine au début des années vingt et en Espagne avant et pendant la guerre civile des années trente). Mickey consentit à commencer l’acronyme par les deux premières lettres du mouvement de Charlot mais exigea le L majuscule du sien au milieu du mot. En outre, Charlot y voyait plutôt une maladie virale à venir, mais salutaire, tandis que Mickey entendait une allusion à quolibets. Ils mirent ainsi chacun de l’eau dans leur vin : Charlot admit que l’expression « Dictature du prolétariat » (la DP pour les vieux maos) était un peu fort de café et en effet un peu repoussoir, même s’il ne s’agissait que d’une phase transitoire avant l’abolition de l’État dans le communisme ; Mickey agréa que les bourgeois ne se laisseraient pas tondre la laine sur le dos et proposa que la très courte période de répression infligée aux ennemis de classe fût nommée la « Punition démocratique » que tout le monde transforma en sigle, la PD, sigle plus rigolard que la DP.

Ce qui donna quelques armes au vieux copain Freddy alors fâché à mort avec Charlot, le premier insistant toujours dans ses discours sur « l’alliance contre nature germano-russe » des partisans de cette PD et des coLibs ; il eut même l’abject talent de faire comprendre dans toutes les langues de l’Association internationale des travailleurs (l’AIT, nom officiel de la Première Internationale, fondée en 1864 à Londres, avec communistes, anarchistes proudhoniens et autres mouvements entre les deux ; mais pas encore Mickey qui se fit désiré : il y adhéra plus tard, exactement un siècle avant Mai 68 !) ce que le terme PD (Pédé pour ceux qui n’auraient pas compris) signifiait en français ! Ce qui devint l’angle d’attaque favori de la minorité de l’AIT qui se désignait elle-même, par raillerie envers les coLibs, comme les « cocos, communistes plutôt deux fois qu’une », pouvait-on lire sur leur drapeau rouge, orné de deux faucilles et de deux marteaux. Dans ses multiples Appels de Londres, Freddy prétendait incarner la résistance au nouveau cours de l’AIT, Charlot étant considéré comme un traitre : « L’AIT a perdu une bataille, mais elle n’a pas perdu la guerre », lançait-il.

Rappelons-le, dans l’Histoire, Marx et les anarchistes (Proudhon d’abord, Bakounine ensuite) eurent quelques flirts, peu poussé avec le premier, au moins des fiançailles avec le second. Soyons plus précis. Le jeune Marx dragua d’abord avec allant le vieux Proudhon, bien plus connu que lui en France (sincérité ou plutôt traquenard-coup monté[3] ?). Il eut ensuite quelques attouchements intellectuels avec Bakounine. Mais d’histoires d’amour, que nenni ! Le pire, c’est qu’elles auraient pu se produire : c’est le sens même, insistons, de la première uchronie[4] ! Il n’est pas sûr que Bakounine, se déclarant collectiviste mais pas communiste, ne rentra dans la Première internationale ouvrière que pour combattre Marx ; mais c’est fort probable (malgré son ralliement obséquieux) les deux affirmant ensuite chacun de leur côté (tous les historiens objectifs le racontent) que l’un ne pensait qu’à évincer l’autre de l’Association Internationale Ouvrière.

Répétons ici ce que nous avions déjà rappelé dans l’uchronie précédente, car c’est important pour comprendre le miracle qui a amené Marx et Bakounine à devenir, dans l’uchronie bien sûr, nos deux inséparables larrons : Charlot et Mickey. Bakounine décrivait Marx sans grande tendresse : « Nous fûmes assez amis. […] Je ne savais alors rien de l’économie politique, je ne m’étais pas encore défait des abstractions métaphysiques, et mon socialisme n’était que d’instinct. Lui, quoique plus jeune que moi, était déjà un athée, un matérialiste savant et un socialiste réfléchi. […] Nous nous vîmes assez souvent, car je le respectais beaucoup pour sa science et pour son dévouement passionné et sérieux, quoique toujours mêlé de vanité personnelle, à la cause du prolétariat, et je cherchai avec avidité sa conversation toujours instructive et spirituelle lorsqu’elle ne s’inspirait pas de haine mesquine, ce qui arrivait, hélas ! trop souvent. Jamais pourtant il n’y eut d’intimité franche entre nous. Nos tempéraments ne se supportaient pas. Il m’appelait un idéaliste sentimental et il avait raison ; je l’appelais un vaniteux perfide et sournois, et j’avais raison aussi ».

Mais s’il n’y avait que ça…

Bakounine écrit à Marx fin décembre 1868 un courrier qui peut en effet sembler obséquieux : « Ma patrie maintenant, c’est l’Internationale, dont tu es l’un des principaux fondateurs. Tu vois donc, cher ami, que je suis ton disciple, et je suis fier de l’être ». Si ce n’est pas un coup de brosse à reluire ! À partir de cette période, Marx et Bakounine, qui se connaissaient depuis plus de vingt ans, mais, on l’a compris, sans grande flamme réciproque, se regardent alors comme chien et chat, chat et souris plutôt... Marx, est persuadé que Bakounine est encore à la tête d’un groupuscule hors AIT ; méfiant, il envoie en décembre 1868 une lettre à Engels où il écrit : « Monsieur Bakounine – dans les coulisses de cette affaire – condescend à placer le mouvement ouvrier sous direction russe ». Il rajoute, dans une autre lettre de juillet 1869 à son camarade préféré : « Ce Russe, cela est clair, veut devenir le dictateur du mouvement ouvrier européen. Qu’il prenne garde à lui, sinon il sera excommunié ». De son côté, Bakounine est persuadé que Marx dirige lui-même le groupuscule de la Ligue des communistes ; il est également prêt à lutter contre Marx et écrit dans une lettre d’octobre 1869 envoyée à son ami narodnik russe (populiste, de narod, peuple) Alexandre Herzen : « Il pourrait arriver et même dans un très bref délai que j’engageasse une lutte avec lui […] pour une question de principe, à propos du communisme d’État. […] Alors, ce sera une lutte à mort ».

Dans l’Histoire, c’est, bien sûr, Marx qui a gagné, même si les dissidents que Marx avait fait virer à La Haye se retrouvèrent quelques jours après, au Congrès de Saint-Imier[5] en Suisse qui fonda l’Internationale anti-autoritaire, anarchiste donc, avec les Italiens dont Errico Malatesta, fondateur (avec le prince Kropotkine, un Russe) des premières tentatives communistes libertaires.

La profession de foi libertaire de Bakounine, mais après s’être fait jeter, est bien connue[6] : « Quelle différence, m’a-t-on dit, faites-vous entre le communisme et le collectivisme ? […] Je déteste le communisme parce qu’il est la négation de la liberté et que je ne puis rien concevoir d’humain sans liberté. Je ne suis pas communiste parce que le communisme concentre et fait absorber toutes les puissances de la société dans l’État, parce qu’il aboutit nécessairement à la concentration de la propriété dans les mains de l’État, tandis que moi je veux l’abolition de l’État, l’extirpation radicale de ce principe de l’autorité et de la tutelle de l’État qui, sous le prétexte de moraliser et de civiliser les hommes, les a jusqu’à ce jour asservis, opprimés, exploités et dépravés. Je veux l’organisation de la société et de la propriété collective ou sociale de bas en haut, par la voie de la libre association, et non de haut en bas par le moyen de quelque autorité que ce soit ». Il avait du nez, Bakounine, au moins pour les avatars réels de la doctrine marxiste. Comme l’anar très individualiste (contrairement à Bakounine) Max Stirner (dans L’unique et sa propriété, de 1844), il eut l'intuition, comme l’écrivait Stirner que "Tout État est une tyrannie, que ce soit la tyrannie d'un seul ou de plusieurs".

Revenons à la naissance du précédent bébé.

Je n’aurais pas eu cette idée de juxtaposer l’Histoire vraie et l’uchronie sans la lecture d’une autre uchronie, La part de l’autre d’Éric-Emmanuel Schmitt (2001 ; déjà près d’un quart de siècle !) brillante biographie romancée de ce salopard d’Adolf Hitler mise en parallèle avec une biographie uchronique du sympathique Adolf H. reçu, contrairement au premier, à l’École des Beaux-Arts de Vienne ; toute l’histoire mondiale en sera chamboulée. Je pensais m’arrêter là au sujet des cocos et des anars, commençant cependant à prendre plaisir à écrire des histoires autres que de sérieux traités d’économie politique (un enseignant-chercheur en économie en écrit quelques-uns ; voir, avant les notes, des élément de bibliographie).

Cependant, je rêvais d’écrire encore des trucs plus drôles et me trottait dans la tête un retour à Charlot et Mickey tentant de tester le succès futur de leur génial projet ; mais « Que faire ? », comme dirait l’autre, et comment faire ?

Un second miracle s’est alors produit : je venais juste de lire, par hasard, dix ans après sa publication, le livre de l’Allemand Timur Vermes, Il est de retour (publié en français en mai 2014) ; l’original, Er ist wieder da datant de janvier de la même année. « Bon sang ! Mais c’est… Bien sûr ! » : remplacer Hitler par Charlot et Mickey devenait une évidence ; et surtout un avantage comparatif. « Le Führer » était revenu, seul ; il aurait pu se ramener avec ses amis Göring ou Himmler, mais ils l’avaient trahi au dernier moment ; il aurait pu être accompagné de Goebbels, mais il s’était aussi suicidé, pas de chance (toujours seul, le pauvre !). Vermes n’en avait donc qu’un ; ici, il y en a deux, et deux amis ! En outre, le revenant Hitler s’est contenté d’un seul voyage ; Charlot et Mickey vont faire une dizaine de fois leurs allers-retours…

L’esprit des quelques Voyages uchroniques qui suivent utilise en outre les ficelles du fantastique et de ladite science-fiction et, surtout, est explicitement politique, trop politique peut-être. Et les bouffonneries les plus folles ne sont là que pour corriger les mœurs par le rire ; il en est de même, dans cet écrit, au langage souvent plus que fleuri et d’un érotisme frisant la salle de garde. Cet écrit est ainsi très différent du roman de Vermes, pour plusieurs raisons. Les deux compères, habillés tout de noir, comme Marx et Bakounine vers 1875 (non pas comme deux anars : le noir était la seule couleur vestimentaire à la mode) avant la mort du dernier, traversent les siècles en atterrissant ici ou là et à différentes périodes clés de l’Histoire. Ils savent tout, absolument tout, à condition de bien se concentrer, de l’époque et du lieu où ils choisissent de se retrouver (contrairement au pauvre Hitler, chez Timur Vermes, qui met du temp à s’y retrouver en se réveillant à Berlin). Ils sont invulnérables (comme Superman) – et ça tombe bien car ils se font souvent virés et même tirés dessus (Hitler revenu, sauf erreur, n’est jamais une cible : il serait pourtant vulnérable). Ils multiplient leurs périples, comme dans « Mickey – celui de Walt Disney – à travers les siècles » du Journal de Mickey français des années cinquante et soixante.

Leur toute-puissance cognitive et leur invulnérabilité est le résultat de la volonté de Mickey et Charlot de tenter l’impossible ; contrairement au Hitler de Vermes, ce n’est pas par un phénomène inexpliqué qu’ils vont se promener dans le temps : ils ont prié, non pas Dieu mais un Grand architecte de leur fournir la formule. Charlot était réticent car les deux bouffaient du curé, du pope, du rabbin et du pasteur, mais son copain Mickey était un initié de la franc-maçonnerie (comme Proudhon) et ne semblait pas l’avoir reniée et insista. Charlot se fit tirer l’oreille mais accepta, un peu mégalo : ça ne mangeait pas de pain d’essayer ! Un curieux personnage s’est alors pointé, à leur très grande surprise : non pas un architecte, fût-il Grand ou Être Suprême, mais un curieux vieux gus aux cheveux longs et à moustache, aux yeux pétillants et tirant souvent la langue pour se moquer, se prétendant physicien de haut vol mais que personne ne connaissait pourtant : un certain Albrecht Zweisteine. Il apparut dans un nuage, comme sorti de la lampe d’Aladin et la lampe merveilleuse, en 1875, dans la friterie que Charlot tenait à Bruxelles ; ce n’était pas une lampe à huile, mais une énorme chope de bière lors d’une soirée très arrosée… En deux coups de cuiller à pot, le tour était joué grâce à quelques formules magiques ; les deux compères, roulant sous la table, ne comprirent rien. Zweisteine, se refaufila dans la chope, non sans leur avoir fait retrouver l’esprit par d’autres formules magiques et quelques tapes sur les joues, toujours avec un nuage de fumée.

Il avait précisé quelques autres règles à respecter (pas toutes mentionnées ici) aux deux larrons, les yeux écarquillés et la tête bouillonnante, mais plus à cause de l’alcool : à cause des neurones qui se multipliaient. « Il ne faut surtout pas dépasser d’une seule seconde la période contemporaine qui se joue, par exemple en 2025, mais dans un an, vous pourrez bien sûr aller plus loin ; on verra si je vous propose une ou deux exceptions. Vous rendez-vous compte que vous savez maintenant tout de tout sur l’avenir ; regardez ce qui se passe – mais n’y allez surtout pas ! regardez seulement ! – à Paris rue Gay-Lussac pendant ladite "Nuit des barricades", le 11 mai 1968, disons à 0 h 30 ; que voyez-vous ? ». Charlot qui avait retrouvé toute sa tête s’exclama : « On se croirait lors de la Semaine sanglante de la commune de Paris ; je n’y étais pas mais on m’a tout raconté ! » ; Mickey ajouta : « Curieux, ces voitures brûlées, sans chevaux… ; mais maintenant, bien sûr, je sais tout : ils avaient inventé des voitures automobiles, d’ailleurs Ford… ». Albrecht Zweisteine le coupa : « Ça marche au poil mon truc ; mais n’oubliez pas de vous concentrer très fort, ce que vous êtes en train de faire, sinon, on peut avoir des surprises : tout n’est pas parfait dans votre omniscience ! J’oubliais, c’est pourtant important, vous aurez les mêmes pouvoir que les deux Men in Black bien connus du cinéma et qui, maintenant, n’ont plus de secret pour vous (et en plus, vous serez souvent en noir, ça tombe bien) : vous effacerez de leur mémoire tous les moments que vous passerez avec vos rencontres, automatiquement, car, je vous connais, vous seriez capable d’oublier. Le plus important du pouvoir que je vous donne, ajouta Zweisteine, c’est le voyage dans le temps, avec évidemment retour en 1875 quand vous le désirerez, mais toujours ensemble ; il devra cependant s’effectuer dans un temps chronologique parfait, (par exemple ne pas aller voir Léon Blum après avoir interviewé Cohn-Bendit ou titiller le Lénine de 1907 après celui de 1917). Ne vous plantez pas, vous êtes omniscients, mais vous restez des hommes et l’erreur reste humaine ; attention à votre planning ! Imaginez que l’un d’entre vous tombe amoureux d’une personne et souhaite ainsi rester en laissant tomber l’autre, ce n’est pas possible. Je termine : vous connaissez d’ailleurs maintenant la date exacte de votre mort, dans pas longtemps pour vous, Mickey, dans encore un bail, pour vous Charlot ».

Bonne nouvelle tout ça, se dirent nos deux larrons ; quant à leur mort, matérialistes et athées, ils n’avaient aucune illusion, même si Mickey fut un peu déçu : il insisterait pour beaucoup voyager dans le temps futur... Les deux compères, éberlués, furent cependant très déçus de l’interdiction absolue d’aller jusqu’à plus l’infini pour voir si le succès du mouvement des coLibs allait un jour arriver et perdurer : ils ne pensaient qu’à ça. Mais si cet interdit n’était pas respecté, fini le voyage à travers le temps et peut-être pire. L’autre interdit : le retour avant 1875 et jusqu’à moins l’infini qui pouvait faire rêver, c’était aussi raté. Charlot ne rêvait pourtant aussi que de ça, ne serait-ce que pour éviter sa nuit, pourtant merveilleuse, avec sa gouvernante Lenchen (et Freddy dans le même lit, mais on n’en sait pas plus) qui lui avait donné un fils naturel qu’il ne reconnut jamais mais que Freddy adopta. C’est malheureusement vrai aussi dans l’Histoire : la plus belle crapulerie de Marx ! Sauf que rien ne dit qu’Engels avait participé à la fête. Mickey, déjà bien fatigué, aurait bien retrouvé sa jeunesse, quitte à vivre une autre vie peut-être moins amusante mais surtout moins dangereuse et en évitant les prisons ; il voyait, grâce à ses nouveaux pouvoir, les images d’anarchistes individualistes se pâmant dans des piscines entourées de jolies filles encore plus belles que Lou.

Bref, ce qui suit joue donc en fait le rôle de Tome 2 de celui publié en billet sur Le Club de Médiapart qui joue ainsi le rôle d’un Tome 1 : Charlot et Mickey se font les inspecteurs du communisme libertaire à travers les siècles, mais aussi de pâles figures se prétendant marxistes, anars, conseillistes et d'autres, de la fin du XIXe au début du XXIe siècle. Ce nouveau récit uchronique prétend cependant se suffire à lui-même, car y est posé, dans les premiers Voyages, le décor qui serait incompréhensible pour ceux (rares sans doute…) qui n’auraient pas lu le Tome 1. Ce premier tome arrêtait en effet les divagations à la Russie de 1905, avec, bien entendu, une jolie surprise. Cette suite va évidemment dans l’Histoire, au-delà de 1905 : c’est bien une suite au pseudo Tome 1 où le narrateur donne encore le plus souvent la parole à ses acteurs[7].

On va aussi, évidemment, retrouver Éros dans ces voyages. Un printemps sans amour, c’est pas l’printemps ! Un voyage sans Éros, c’est pas un voyage ! Partir, c’est mourir une peu, mais depuis Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne au XVIe siècle, l’orgasme fut décrit comme une petite mort « par le court évanouissement ou les frissons qu’il peut provoquer » : Thanatos (la mort) et Éros, l’amour (comme pulsion de vie) sont rarement dissociés. Cocos et anars jouant plutôt Éros que Thanatos dans l’uchronie précédente, il n’y a pas de raison de couper le cordon dans cette seconde uchronie.

On écrit toujours le même livre, on trace toujours le même sillon avec la même charrue. On peut être plus précis pour insister sur Éros pour mieux fuir Thanatos, c’est toujours le même livre que l’on cherche à étreindre. Même si l’on essaie encore de faire rire, et avec de la gaudriole, ce second récit uchronique est avant tout un livre de politique communiste libertaire pour les nuls, où sera rappelé brièvement, pour ces derniers (et même pour les autres) le contexte historique de chaque Voyage de nos deux larrons où ils vont tester la pénible rengaine de l’opposition du marxisme et de l’anarchisme et les rares moment d’alliance qui auraient pu bouleverser l’Histoire mais furent des échecs sanglants.

...

Du même auteur qui a aussi commis des écrits plus « sérieux » mais moins drôles...

« Voie chilienne » au socialisme et luttes paysannes, Collection Documents et recherches d’économie et socialisme n° 10, Maspero, Paris, 1977.

Analyse macrocomptable et comptabilité nationale, deux tomes, Collection exercices et cas, n° 15, Economica, Paris, 1991.

Théorie générale de la monnaie et du capital, Collection Innovations économiques, L’Harmattan, Paris, 2003, en quatre tomes.

La Monnaie : bâtarde de la société, enfant putatif du banquier (Tome 1)

Cachez cette monnaie que je ne saurais voir ! (Tome 2)

La monnaie : Doctor Maynard and Mr Keynes (Tome 3)

Principe d’incertitude généralisé et énergie de la monnaie : E = Mv2(Tome 4).

Introduction à une théorie générale de la monnaie et du capital, Innovations, Cahiers d’économie de l’innovation, n° 17, L’Economie du siècle, Points critiques de l’accumulation, pp.29-50, 2003.

Macrocomptabilité de la France Le capitalisme des trente années de plomb par la comptabilité nationale, Édition 2006, Collection Ecrit-Tic, L’Harmattan, Paris, 2006.

Histoire critique des théories monétaires des économistes L’argent contre la monnaie, Collection Ecrit-Tic, L’Harmattan, Paris, 2007.

La Chute : théorie de la crise actuelle du capitalisme Taux d’intérêt et taux de profit, 2000-2008 : crise financière ou crise réelle ? Collection Ecrit-Tic, L’Harmattan, Paris, 2008.

Trente Glorieuses, trente années de plomb, Grande crise Macrocomptabilité de la France, 1948-2008, Édition 2009, Collection Ecrit-Tic, L’Harmattan, Paris, 2010.

Baisse des taux de profit et d’intérêt en France : une approche empirique et théorique de la crise, Revue de la régulation, Capitalisme, institutions, pouvoirs, n° 9, 1er semestre 2011, édition électronique.

Kanaky Nouvelle-Calédonie indépendante ? Collection Ecrit-Tic, L’Harmattan, Paris, 2018 ; actualisée en billet sur ce même blog de Médiapart...

Nouvelles calédoniennes, Entre Éros et politique, L’Harmattan, Paris, 2018.

Mémoires capitales II, sous-titrée, Brève histoire du bon temps d'un maoïste amoureux, L’Harmattan, Paris, juillet 2022.

Notes

[1] Sur Le Club de Médiapart ; en une vingtaine de Saisons. La première du 31 octobre 2023 ; la dernière, Saison 20, du 2 décembre :

Et :

Leur action, avec celle de leurs copains, bouleversèrent la vie politique de la fin du XIXe siècle, surtout en Allemagne (Révolution d’octobre en 1875, et fondation de La République Populaire d’Allemagne, la RPA) et au début du XXe siècle en Russie (où le camarade Nicolas offrit en 1905 des élections gagnées par les coLibs russes). Dans cette uchronie seulement...

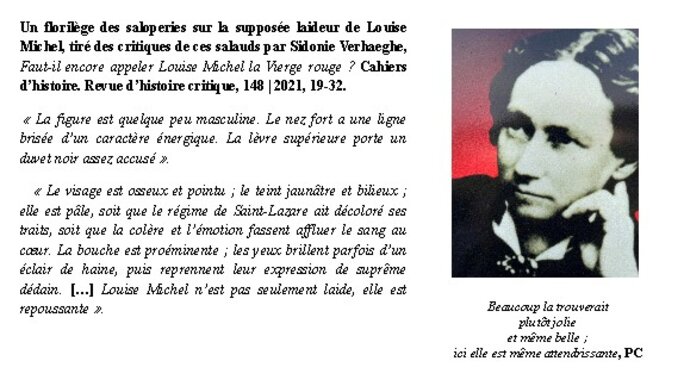

[2] Chef-d’œuvre, comme les deux portraits qui ouvrent ce papier, de l’un de mes petits-fils Noé qui tient à signer Éon. Lou-Louise Michel y est un peu embellie, mais elle n’était pas si moche que ses ennemis le disaient : il existe au moins une photo d’elle que j’ai prise (non pas d’elle mais d’une photo d’elle...) lors de l’un de mes pèlerinages dans son village natal de Vroncourt en Haute-Marne, où elle est bien mignonne et semble adolescente. C’est l’extrait d’une photo en pied qui aurait été prise à Nouméa (selon plusieurs sources) où, déportée, elle passa de longues vacances politiques : elle avait ainsi plus de 40 ans.

[3] On n’en dira pas plus ici : voir les historiens ou la première uchronie.

[4] On reprendra dans cette nouvelle uchronie les raisons qui peuvent expliquer à la fois le flirt et l’échec du mariage ; mais n’allons pas trop vite…

[5] Ceux que la politique ne rebute pas trop peuvent lire Wikipédia sur ce Congrès :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_de_Saint-Imier

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur certains anars, et en complément à nos billets ; voir :

[6] Bakounine, Étatisme et Anarchie, 1873, in Œuvres complètes, vol. IV. Bakounine vient de se faire virer ; mais c’est après le Congrès de Saint-Imier ; on peut trouver la citation plus complète sur :

https://www.philo52.com/articles.php?rlng=fr&pg=877

[7] On a laissé aux oubliettes le tiret cadratin et le saut de ligne habituel des dialogues du théâtre qui casse à l’écrit les répliques du dialogue ; quand on parle, de façon vive, on ne commence pas une réplique par un trait de désunion de ce type et on ne va pas à la ligne : on va droit au but.

En outre, sauf exceptions, toutes les références aux analyses et nombreuses citations, évidemment pêchées le plus souvent sur la Toile, ne seront pas données en notes : ceci n’est pas une thèse.