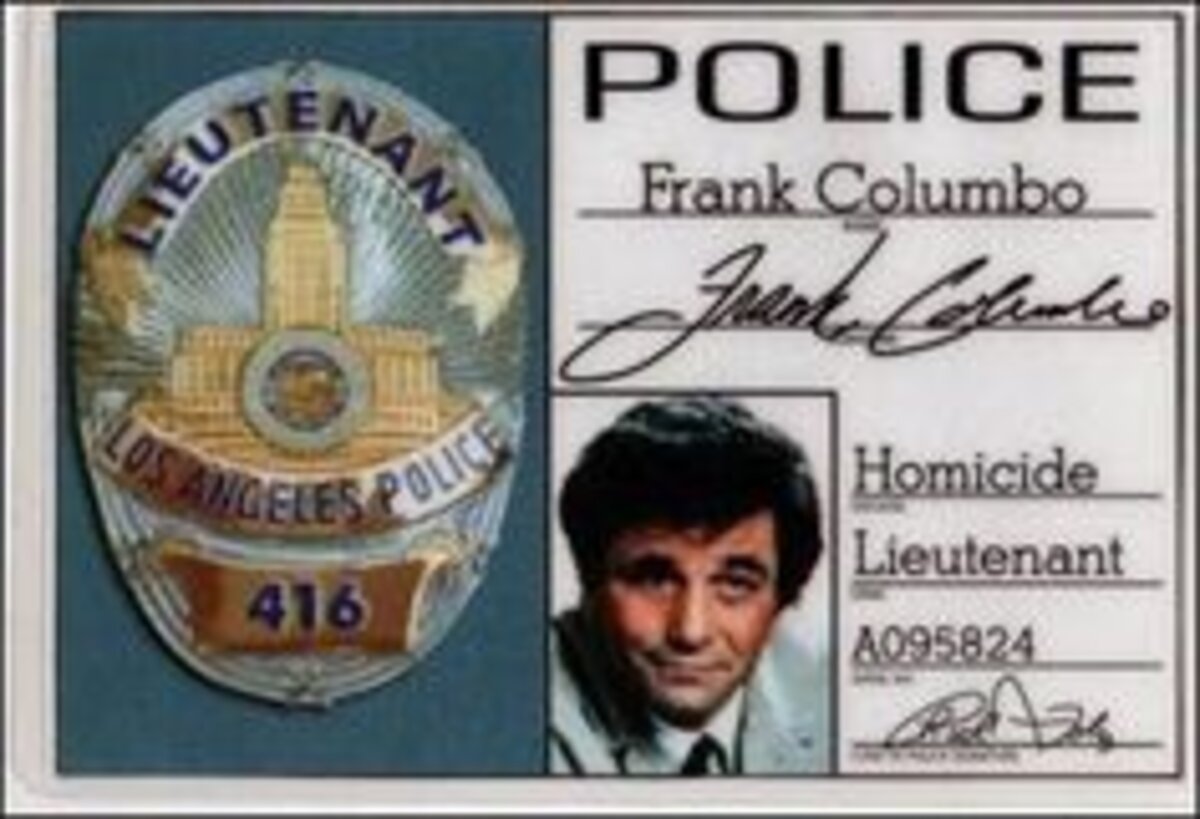

Avec TMC sur la TNT, le lieutenant de la Police de Los Angeles (interprété par Peter Falk) revient sur nos écrans estivaux le samedi en début de soirée. La série américaine a été créée par Richard Levinson et William Link. Le premier volet d’épisodes est diffusé sur NBC de 1971 à 1978 (mais le célèbre lieutenant apparaît dès 1968 dans un téléfilm) et un deuxième volet est diffusé sur ABC entre 1989 et 2003 : 18 saisons au total et 67 épisodes (sans compter le téléfilm et l’épisode pilote) ! L’épisode 1 de la saison 1 (1971) est réalisé par Steven Spielberg, l’épisode 7 de la saison 1 (1972) par Peter Falk lui-même et l’épisode 2 de la saison 7 (1978) par Jonathan Demme. Patrick McGoohan réalisera 5 épisodes (1975, 1976, 1990, 1998 et 1999) et Ben Gazzara 2 épisodes (1974 et 1975). Le proche ami de Peter Falk John Cassavetes coréalisera l’épisode 1 de la saison 2 (1972). Johnny Cash (figure de la musique country), John Cassavetes, Robert Conrad (Les mystères de l’Ouest), Faye Dunaway, Mel Ferrer, Janet Leigh, Ida Lupino, Patrick McGoohan (Le prisonnier), Ray Milland, Vincent Price, Gena Rowlands, Martin Sheen, Mickey Spillane (l’auteur de romans policiers) ou Robert Vaughn (Des agents très spéciaux) y ont eu des rôles.

Columbo : de la lutte des classes à « l’anti-impérialisme des imbéciles » dans Le Monde diplomatique

Agrandissement : Illustration 3

Les multiples rediffusions françaises de Columbo, depuis la première diffusion en janvier 1973 sur la 1re chaîne de l’ORTF, pointent une affinité particulière de la série avec les imaginaires français. Est-ce que cela a un rapport avec le fait que pour Marx (dans Les luttes de classes en France, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte ou La guerre civile en France) la France constituait un site privilégié d’analyse des combats entre les classes sociales ? Je livre cette hypothèse parce que, pour le sociologue Lilian Mathieu, l’axe sociologique et politique de chaque épisode de Columbo serait constitué par « la confrontation de deux individus inégaux » mais en tant qu’« incarnations de classes sociales spécifiques », car « c’est d’un affrontement de classe que l’intrigue livre une expression exacerbée » (Columbo : la lutte des classes ce soir à la télé, Paris, éditions Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 2013, 144 p., 16,50 euros, p. 12). Plus spécifiquement, chaque fin d’épisode exprimerait un « renversement final de la domination » entendu comme « une revanche de classe » (ibid.). Une version en anglais du livre de Lilian Mathieu est parue en 2022 sous le titre Columbo: Class Struggle on TV Tonight (Leyde, Brill) renvoyant le pavé de son interprétation marxo-bourdieusienne dans l’aire anglo-américaine.

La lecture de Lilian Mathieu contredit le manichéisme de « la pensée Monde Diplo » quant aux médias et aux États-Unis, en particulier un livre d’Ignacio Ramonet (ancien journaliste et directeur du Monde diplomatique) : Le Chewing-gum des yeux (Paris, éditions Alain Moreau, 1980). Comme l’a rappelé à propos de ce livre Lilian Mathieu sur Mediapart :

« Ignacio Ramonet se livre à une critique véhémente d’une "américanisation culturelle" dont les programmes télévisés compteraient parmi les principaux vecteurs. Rien moins qu’une "pénétration idéologique abusive", basée sur le principe de l’"effet subliminal", serait selon lui spécialement à l’œuvre dans la diffusion sur les chaînes françaises de séries américaines. Le discours est délibérément manichéen. […] "Voir ces émissions, assène-t-il, revient à payer, ingénument, un tribut à l’impérialisme culturel américain". D’où une prescription radicale : "ne pas diffuser ces séries importées des États-Unis, parce qu’elles travaillent à notre américanisation". Parmi ses principales cibles, la série policière Columbo, des plus populaires dans les années 1970-1980. »

« L’anti-impérialisme des imbéciles », selon l’expression de l’activiste anglo-syrienne de gauche libertaire Leila al-Shami (dans « The ‘anti-imperialism of idiots’ », Leila's blog, April 14, 2018), qui sévit actuellement dans les colonnes du Monde Diplomatique à propos de la guerre en Ukraine (voir « Ukraine : cette gauche qui n’a rien appris », par Joseph Confavreux et Fabien Escalona, Mediapart, 27 novembre 2022), n’est donc pas nouveau !

Bernard Courtebras : des classes au féminisme

Pour son premier roman policier, le sociologue Bernard Courtebras élargit notre imaginaire des classes sociales à la question du genre. Son livre La femme du lieutenant (Nîmes, Nombre7 éditions, novembre 2022, postface de Lilian Mathieu, 206 p., 17,50 euros) est inspiré de la série Columbo. On y suit le célèbre lieutenant à Los Angeles, toujours en activité mais proche de la retraite. On y retrouve les rapports entre les classes. Et d’ailleurs le policier s’y fait plus directement marxiste. Par exemple :

« La loi de l’offre et de la demande avec des pauvres du Sud qui vendent leurs organes à des riches du Nord, commenta le lieutenant, songeur. » (p. 169)

Cependant la nouveauté du roman est de déplacer un peu plus le regard vers l’épouse du lieutenant, Stella. En retournant seule sur la terre sicilienne de ses aïeux, elle va même connaître une mutation féministe. Elle se met, par exemple, à aborder sa vie intime avec Lara, la directrice de l’école primaire de la petite île de Pantelleria (où la mère de Stella s’était réinstallée à la fin de sa vie), ce qu’elle ne faisait avec personne auparavant. Cela va même la conduire à s’engager :

« Si elle n’était pas insensible aux reportages diffusés par les télévisions et les magazines, elle s’était toujours estimée impuissante à faire quoi que ce soit pour intervenir dans le cours de tels événements. […] Aujourd’hui pourtant, elle était surprise de voir combien la réalité du drame migratoire la touchait intimement. » (p. 113)

Bons samedis soirs sur TMC et bonne lecture estivale !