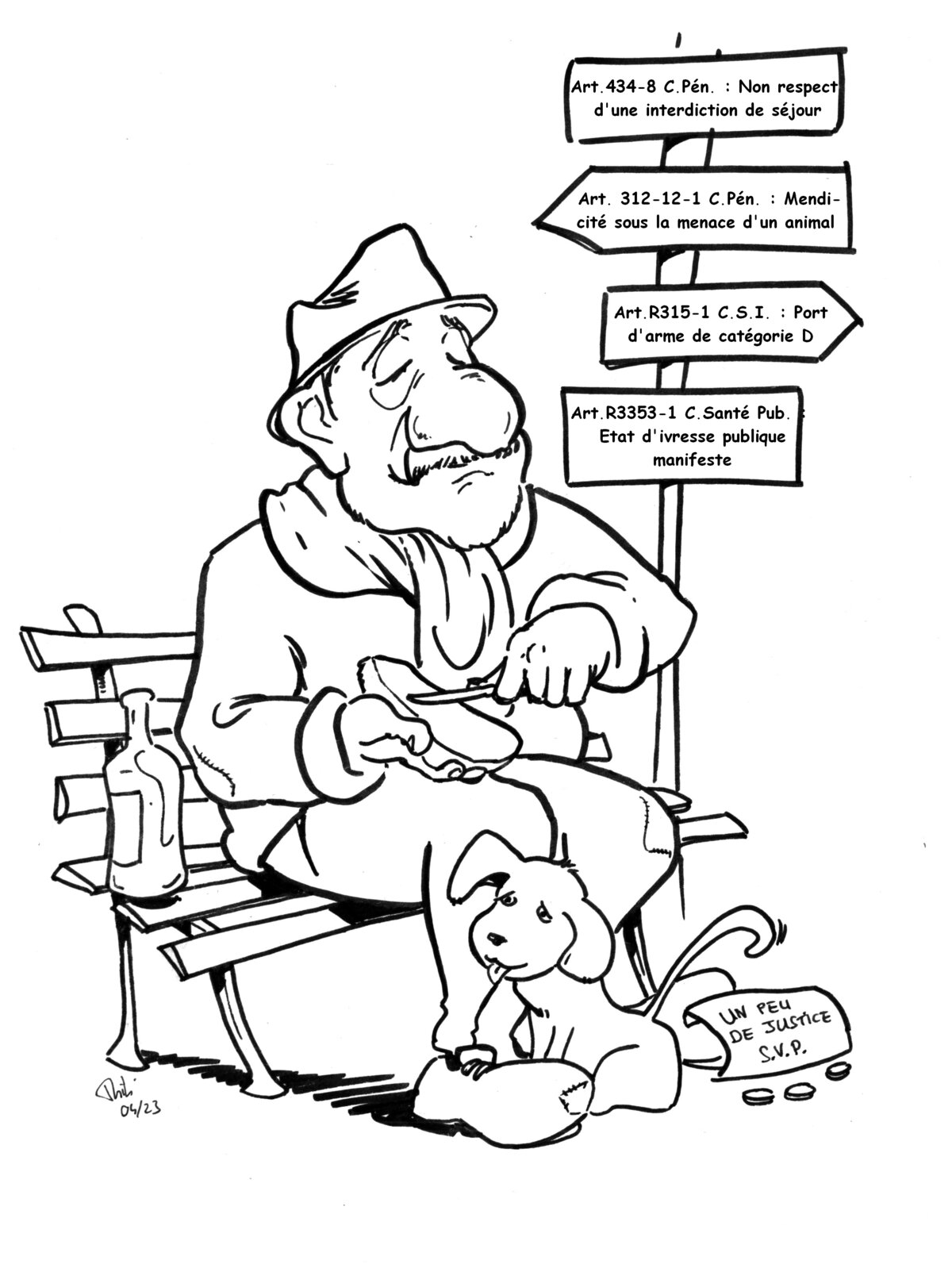

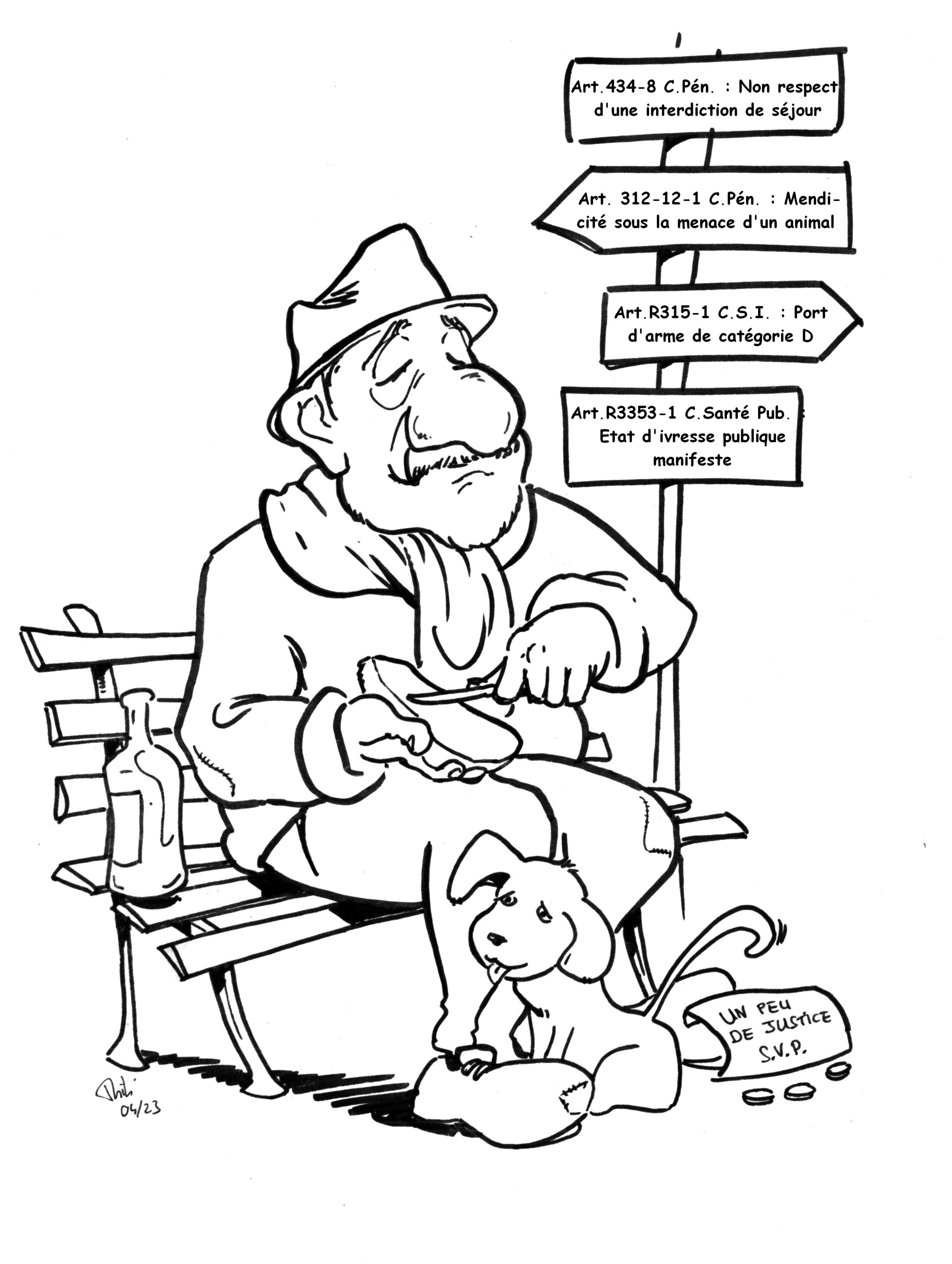

Cet article paru sous le titre "Illégitime défense: les locataires devant la justice" est tiré du numéro 22 de la revue Délibérée sorti en librairie le 12 septembre 2024. Délibérée a choisi d'aborder le traitement de la pauvreté par la justice (voir notre édito): loin de lutter contre la pauvreté, en constante augmentation, les pouvoirs publics et les institutions accumulent en réalité les sanctions de tous ordres contre les plus fragiles, leur attribuant la responsabilité de leur situation. Il s'agit d'explorer dans ce nouveau numéro comment la justice et le droit, qu’on souhaiterait voir en outil régulateur et réparateur des injustices, jouent en réalité institutionnellement un rôle clé de sanction et d’exclusion.

Ce texte a été écrit par Camille François, sociologue, enseignant‐chercheur à l’Université Paris et au Centre européen de sociologie et de science politique. Ses recherches portent sur les inégalités sociales face au droit et la justice, sur les politiques de la ville et du logement, et sur les transformations de l’État. Il a publié en 2023 De gré et de force. Comment l’État expulse les pauvres, ouvrage tiré de sa thèse consacrée aux expulsions locatives.

Agrandissement : Illustration 1

* * * *

« Pourquoi c’est toujours les mêmes qui gagnent ? » Le titre de l’article classique de Marc Galanter, paru en 19741, pose l’une des questions fondatrices de la sociologie du droit, celle des inégalités de succès judiciaire entre les individus ou les organisations. L’explication avancée par l’auteur est efficace: le tribunal est le lieu d’une opposition entre des « joueur·euses d’un jour » – one-shotters –, qui n’ont pas l’habitude et donc la connaissance des règles du jeu judiciaire, et des « joueur·euses habituel·les » – repeat players – qui, ayant déjà intenté ou fait l’objet de plusieurs procès, connaissant les règles formelles et informelles de l’institution, et bénéficient ainsi d’un avantage décisif pour emporter la conviction des juges.

Au‐delà de ce critère quantitatif de fréquentation des tribunaux, les sociologues du droit expliquent les inégalités sociales face à la justice par deux grands mécanismes. D’une part, ces inégalités judiciaires découlent des inégalités de ressources sociales entre les justiciables. Aller et gagner en justice coûtent du temps et de l’argent – comme le fait de chercher et payer un·e avocat·e – et présupposent tout un ensemble d’informations, de relations – à l’univers et aux professionnel·les du droit – et de dispositions qui ne sont pas également réparties entre les individus sociaux. Autant de barrières matérielles et symboliques que peinent à franchir les justiciables dépourvu·es de capital économique ou culturel2, ou du «sentiment de compétence » indispensable pour s’auto‐habiliter à faire valoir ses droits et réclamer réparation.

D’autre part, les différences de fortune en justice découlent d’inégalités de traitement des individus par les professionnel·les du droit – à commencer par les magistrat·es, dont les caractéristiques et les stéréotypes sociaux influencent les décisions et aboutissent, en deçà des textes juridiques (et de la conscience des protagonistes), à favoriser les justiciables les mieux ou les moins mal loti·es.

PETIT PORTRAIT DE LA JUSTICE DES EXPULSIONS

Ce schéma décrit assez bien ce qui se passe au tribunal des expulsions, devant lequel des propriétaires‐bailleurs – bailleurs sociaux et propriétaires privé·es – assignent chaque année en France plus de 150 000 ménages locataires pour cause de dette de loyer. J’ai mené une enquête sur la justice des expulsions3, au cours de laquelle j’ai collecté et analysé 795 jugements prononcés par quatre tribunaux d’un département populaire de banlieue parisienne (dont 622 affaires d’expulsion pour dette4), observé 240 affaires (lors des audiences d’un des tribunaux de mon corpus) et mené des entretiens avec neuf juges en charge de ce contentieux. L’enquête m’a permis de reconstituer le fonctionnement de cette justice, les moyens par lesquels les propriétaires‐bailleurs tentent de faire condamner les débiteur·rices et de récupérer leur capital immobilier, et les raisons qui expliquent pourquoi certaines catégories de locataires sont plus souvent expulsées que d’autres.

En moyenne, une audience d’expulsion pour dette dure 5 minutes. Cette moyenne tombe à 1 minute 30 lorsque les locataires sont absent·es au tribunal le jour où y est jugée leur affaire, ce qui arrive dans 57 % des cas. Lorsque les débiteur·rices sont présent·es (dans 43 % des cas) et – fait rare – qu’ils·elles sont accompagné·es d’un·e avocat·e (ce qui arrive dans moins de 5 % des cas), l’audience peut atteindre quinze minutes (durée observée la plus longue). Dans les affaires d’expulsion pour dette, à l’issue de l’audience, les juges prononcent l’expulsion des défendeur·eresses, autrement dit la résiliation de leur contrat de bail et la déchéance de leur statut de « locataire » (pour celui d’« occupant·e devant quitter les lieux»), dans environ un cas sur deux (48 %). Dans l’autre moitié des cas, les magistrat·es accordent des délais de paiement – un échéancier de remboursement de la dette pouvant aller jusqu’à 36 mois– qui, s’ils sont respectés, permettent aux locataires de garder leur logement.

Comme toute moyenne, ces ordres de grandeur cachent de fortes variations en fonction du profil des affaires et des justiciables. Les juges prononcent plus souvent l’expulsion à l’encontre des locataires étant absent·es à l’audience le jour de leur procès (65 % des cas), dont la dette est la plus élevée (et donc plus difficile à rembourser) et en augmentation, quand le bailleur est un·e propriétaire privé·e ou un foyer de travailleur·euses migrant·e·s plutôt qu’un bailleur social public (dans 71 % et 66 % des cas contre 34 % des cas), et qu’il s’oppose catégoriquement à l’octroi de délais de paiement (70 % d’expulsion).

Les locataires en procédure d’expulsion pour dette présentent ainsi toutes les caractéristiques des « profanes en justice »5 : une population pauvre qui, par manque de ressources, méconnaissance du droit ou sentiment de honte (du fait du stigmate de l’endettement), ne se rend pas systématiquement au tribunal, ne sollicite quasiment jamais les conseils d’un·e avocat·e et se retrouve condamnée à la mise à la rue, dans la plus grande indifférence. Tout cela est vrai, dans l’immense majorité des cas. Mais que se passe‐t‐il lorsque des locataires déjouent les tendances statistiques et utilisent pleinement les moyens de défense mis à leur disposition par le droit, par exemple en sollicitant un·e avocat·e ?

LA MEILLEURE DÉFENSE, C’EST L’ATTAQUE ?

De tel·les locataires ne sont pas nombreux·euses, puisque moins de 5 % recourent à un·e avocat·e, contre 81% des propriétaires‐bailleurs. Le taux atteint même 90 % pour les propriétaires privés (particuliers ou sociétés civiles immobilières), contre seulement 49 % pour les bailleurs sociaux publics. Ces derniers correspondent en tout point à la figure des « repeat players » de Galanter qui, habitués des tribunaux où ils assignent chaque semaine plusieurs de leurs locataires, préfèrent internaliser la gestion du contentieux en embauchant des juristes chargé·es d’instruire et de plaider les affaires d’expulsion, plutôt que de recourir à des intermédiaires extérieur·es. Ces chiffres suffisent à prendre la mesure de l’inégalité des forces entre propriétaires et locataires au tribunal.

Mais qu’en est‐il pour les quelques familles endettées qui décident de ne pas se défendre seules ? Améliorent‐elles leurs chances d’obtenir des délais de paiement et de ne pas être expulsées ? Et bien non, pas significativement. Dans les affaires d’expulsion pour dette, 40 % des locataires ayant un·e avocat·e sont expulsé·es par les juges, contre 52 % des locataires qui n’en ont pas. Mais cette différence n’est pas significative au sens statistique. Surtout, contrairement à ce qui se passe dans d’autres matières judiciaires ou dans d’autres contextes nationaux en matière d’expulsion6, la présence d’un·e avocat·e aux côtés des défendeur·eresses n’exerce pas d’effet propre et protecteur (« toutes choses égales par ailleurs ») sur la décision du juge.

Comment expliquer ce résultat contre‐intuitif ? Comme toute recherche, ces données ont leurs limites et ne permettent pas de tester toutes les hypothèses possibles. Par exemple, il n’est pas impossible que ce résultat découle de la mauvaise qualité (ou de la mauvaise volonté) des avocat·es ayant (mal) défendu les locataires, par manque de temps, de considération pour leurs client·es ou de compétence juridique. Mes données ne permettent pas d’objectiver la qualité ou la compétence des avocat·es, comme le font d’autres travaux sociologiques7 (en se fondant par exemple sur le classement de la faculté de droit les ayant diplômé·es). De même, il n’est pas impossible que le faible rendement du recours à l’avocat·e pour les locataires s’explique par la rareté de ce recours. Peut‐être que cette stratégie de défense porterait davantage à conséquence dans un monde où 90 % (et non pas 5 %) des débiteur·rices solliciteraient un·e avocat·e, et où leur présence serait ainsi considérée comme normale lors des audiences ? Là encore, n’ayant pas procédé à une « expérience naturelle » ou contre‐ factuelle comme le font parfois les évaluations de politiques publiques (en incitant ou en obligeant par exemple les locataires d’un tribunal à recourir à un·e avocat·e et en comparant les résultats avec ceux d’un tribunal qui n’aurait pas été soumis à cette incitation ou obligation8), je ne peux pas conclure sur ce point.

Ces données statistiques et ethnographiques m’ont tout de même permis de tester et de vérifier deux hypothèses explicatives. D’une part, l’inefficacité du recours des locataires à un·e avocat·e découle d’un « effet de champ » interne à l’univers juridique. Celui‐ci n’est pas un monde homogène et horizontal, et toutes les matières judiciaires ne se valent pas aux yeux des professionnel·les du droit. C’est tout l’intérêt du concept de « champ juridique »9 que de prendre en considération les relations et les hiérarchies (symboliques et professionnelles) entre les positions et les domaines judiciaires, et de montrer comment cette structure du champ affecte concrètement le travail et les décisions des juges. En l’occurrence, le contentieux des expulsions n’est pas une matière noble ou valorisée au sein du champ juridique. Les magistrat·es le décrivent souvent comme une procédure « simple », «standardisée», «répétitive», «pauvre» sur le plan de la théorie juridique ou de la jurisprudence. Dès lors, le recours des locataires à un·e avocat·e apparaît comme un luxe inutile aux yeux des juges, comme une stratégie de défense démesurée et inutilement sophistiquée au regard de la simplicité du litige et de son arithmétique – une dette, qu’il s’agit de comparer aux capacités de remboursement du locataire et aux besoins du propriétaire.

Mais la position dominée du contentieux des expulsions au sein du champ juridique n’est pas seule en cause. L’inefficacité du recours à un·e avocat·e renvoie à ce que Erving Goffman appelle une « attente de rôle »10, qui pèse sur les locataires au tribunal des expulsions. À la barre, ces dernier·ères doivent en effet se plier à une obligation de comportement informel, qui dépasse la seule « police de l’audience » – à laquelle sont aussi soumis·es les propriétaires qui ne respecteraient par exemple pas leur tour de parole – et qui limite considérablement leur possibilité de défense : une obligation de déférence à l’égard des juges et, dans une moindre mesure, de leur créancier·ère. Cette obligation impose aux locataires endetté·es une attitude d’autocritique (au regard de leurs difficultés et erreurs financières passées), de retenue (dans la formulation de leurs observations, comme lorsqu’ils ou elles contestent le montant de la dette qui leur est imputé) et de remise de soi vis‐à‐vis de l’institution judiciaire. Or le recours à un·e avocat·e contredit cette attente et obligation de déférence. Cette stratégie de défense tend même à inverser symboliquement les rôles judiciaires, en présentant le défendeur endetté en un demandeur déterminé à faire valoir certaines requêtes – ce à quoi les magistrat·es ne font pas droit. Sans parler du fait que la présence d’un·e avocat·e aux côtés des locataires ralentit le rythme d’audiences déjà très chargées et où les juges sont contraint·es d’aller vite.

LES PAUVRES SONT-ILS DES SUJETS DE DROIT ?

L’absence d’effet de l’avocat·e des locataires sur la décision du juge s’explique donc par un « effet de champ » (juridique) et une « attente de rôle » (judiciaire), qui tendent à neutraliser cette stratégie de défense des familles endettées. L’inefficacité relative d’une telle stratégie judiciaire contraste avec deux autres cas de figure que l’on rencontre au tribunal des expulsions – contraste qui met en lumière les inégalités de traitement entre propriétaires‐bailleurs et locataires en justice, et les contraintes qui pèsent sur la capacité des ménages pauvres à être reconnus comme de véritables sujets de droit.

Si les juges se montrent indifférent·es ou indisposé·es face au recours des locataires à un avocat·e, ils et elles apprécient au contraire la présence d’un·e avocat·e aux côtés des propriétaires privé·es. Près de 10 % de ces dernier·ères se présentent seul·es au tribunal, sans avocat·e, le jour où y est jugée leur requête. Ces propriétaires individuel·les, que l’on croise en chair et en os lors des observations d’audience, appartiennent majoritairement à la «petite bourgeoisie traditionnelle»11, celle des petit·es indépendant·es (artisan·es, commerçant·es, etc.) qui, habitué·es à gérer eux·elles‐mêmes leur entreprise individuelle ou familiale, pensent qu’ils ou elles peuvent également gérer leur bien immobilier et leur affaire judiciaire, sans solliciter une agence immobilière ou un·e avocat·e, en faisant assigner leurs locataires par un simple courrier d’huissier·ère. Or, contrairement à l’image que l’on pourrait se faire de propriétaires sûr·es et connaisseur·euses de leur droit, ces dernier·ères commettent le plus souvent des fautes de procédure. Ils et elles présentent par exemple des dossiers incomplets et irrecevables, comme un contrat de location auquel il manque une page, ou des quittances de loyer et des relevés de dette non conformes. Ou bien ils et elles se trompent de guichet judiciaire, en assignant par exemple leur locataire en référé dans le cadre d’une procédure d’expulsion pour cause de congé‐ vente, qui doit être jugée au fond. Les juges sont alors obligé·es de renvoyer l’affaire ou de demander au bailleur d’assigner à nouveau leurs locataires (au prix de longs délais de procédure et parfois de vives protestations à l’audience), et leur conseillent de recourir à un·e avocat·e, afin de pallier ce déficit de « capital procédural »12.

Inégalement rétif·ves à la présence d’un·e avocat·e (selon le statut des justiciables), les juges n’aiment pas pour autant avoir affaire à des locataires totale‐ ment esseulé·es. Une autre forme de ressource juridique s’offre à ces dernier·ères et influence significativement la décision judiciaire : faire l’objet d’un accompagnement social, qui aboutit en vue de l’audience à la remise d’un rapport d’enquête au juge, dans lequel sont détaillés et certifiés les revenus et les capacités de remboursement des familles. Les débiteur·rices ayant bénéficié d’un tel accompagnement sont plus souvent présent·es à l’audience (dans deux tiers des cas contre un tiers pour celles et ceux n’en ayant pas bénéficié) et obtiennent plus souvent des délais de paiement (dans deux tiers des cas, contre 48% en moyenne). En effet, l’accompagnement social consiste en une « mise en ordre de l’économie domestique »13 conforme aux attentes institutionnelles, informe les locataires des règles du jeu judiciaire et permet, dans le cadre d’une procédure orale, d’authentifier la parole et le crédit des débiteur·rices, ce qui augmente leurs chances d’obtenir des délais de paiement. Comparée à l’absence d’effet du recours à l’avocat·e, l’efficacité relative de cette stratégie de défense des locataires nous livre un enseignement crucial pour saisir les relations entre droit et sanction de la pauvreté : tout se passe comme si les locataires endetté·es – et plus largement les pauvres – ne pouvaient être reconnu·es comme des sujets de droit qu’à la condition de se limiter et de se conformer au rôle du sujet de l’assistance, celui du « bon pauvre » défini par les règles et les statuts

du droit social14, et non à celui de sujet de droit générique, que garantit en théorie le droit civil à l’ensemble des personnes et des intérêts privés. La pauvreté gagnerait ainsi à intégrer l’horizon des réflexions contemporaines et foisonnantes15 sur les contours réels et les nécessaires extensions du statut de sujet de droit.

* * * *

Pour vous abonner à Délibérée c'est là. Vous pouvez aussi nous commander au numéro chez votre libraire ou à l'article sur cairn.info et consulter notre site internet ici.

Pour nous contacter : revuedeliberee@gmail.com

* * * *

1 Marc Galanter, « Why the “Haves” Come out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change », Law & Society Review, vol. 9, no 1, 1974, p. 95‐160. Dans la version française : Marc Galanter, « “Pourquoi c’est toujours les mêmes qui s’en sortent bien ?” : réflexions sur les limites de la transformation par le droit », Droit et société, vol. 85, n° 3, trad. par Liliane Umubyeyi et Liora Israël, 2013, p. 575‐640 ; voir également « Joue‐t‐on devant la justice ? Retour sur un article célèbre de Marc Galanter » de Liora Israël, in Délibérée, n° 6, février 2019.

2 Barrières économiques qu’est censé abaisser le dispositif de « l’aide juridictionnelle », mais les justiciables les moins fortuné·es n’ont pas toujours la connaissance (ou le sentiment de compétence) nécessaire pour solliciter ce dernier.

3 Et plus largement sur l’ensemble de la chaîne de l’expulsion, depuis les premières dettes de loyer jusqu’à l’intervention de la force publique au moyen de laquelle les occupant·es sont délogé·es manu militari. Camille François, De gré et de force. Comment l’État expulse les pauvres, Paris, La Découverte, coll. « L’envers des faits », 2023.

4 Qui forment l’immense majorité des procédures d’expulsion, même si ces dernières peuvent être occasionnées par d’autres motifs comme un congé (vente ou reprise), une occupation sans titre ou des troubles de jouissance.

5 Aude Lejeune et Alexis Spire, « Profanes en justice », Genèses, n° 128, 2022, p. 3‐9.

6 Comme aux États‐Unis, où la présence d’un·e avocat·e améliore les chances des locataires d’obtenir des délais de paiement : Carroll Seron, Martin Frankel, Gregg Van Ryzin et Jean Kovath, « The Impact of Legal Counsel on Outcomes for Poor Tenants in New York City’s Housing‐ Court: Results of a Randomized Experiment », Law & Society Review, vol. 35, n° 2, 2001, p. 419‐434 ; Matthew Desmond, Evicted. Poverty and profit and the American City, Allen Lane, Penguin Books, 2016.

7 Brian Uzzi et Ryon Lancaster R., «Embeddedness and price formation in the Corporate Law Market », American Sociological Review, vol. 69, 2004, p. 319‐344.

8 Carroll Seron, Martin Frankel, Gregg Van Ryzin et Jean Kovath, « The Impact of Legal Counsel on Outcomes for Poor Tenants in New York City’s HousingCourt: Results of a Randomized Experiment », op. cit.

9 Pierre Bourdieu, « La force du droit », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 64, 1986, p. 3‐19.

10 Erving Goffman, « La “distance au rôle” en salle d’opération », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 143, n° 3, 2002, p. 80‐87.

11 Pierre Bourdieu, La distinction : critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, 1979.

12 Alexis Spire et Katia Weidenfeld, « Le tribunal administratif : une affaire d’initiés ? Les inégalités d’accès à la justice et la distribution du capital procédural », Droit et société, n° 79, 2011, p. 689‐713.

13 Ana Perrin‐Heredia, « La mise en ordre de l’économie domestique. Accompagnement budgétaire et étiquetage de la déviance économique », Gouvernement et action publique, vol. 2, n° 2, 2013, p. 303‐330.

14 Nicolas Duvoux et Serge Paugam, La régulation des pauvres, Paris, PUF.

15 Yann Thomas, « Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du sujet de droit », Le Débat, n° 100, p. 85‐107 ; Marie‐Angèle Hermitte, « La nature, sujet de droit ? », Annales. Histoire, Sciences sociales, 66(1), 2011, p. 173‐212.