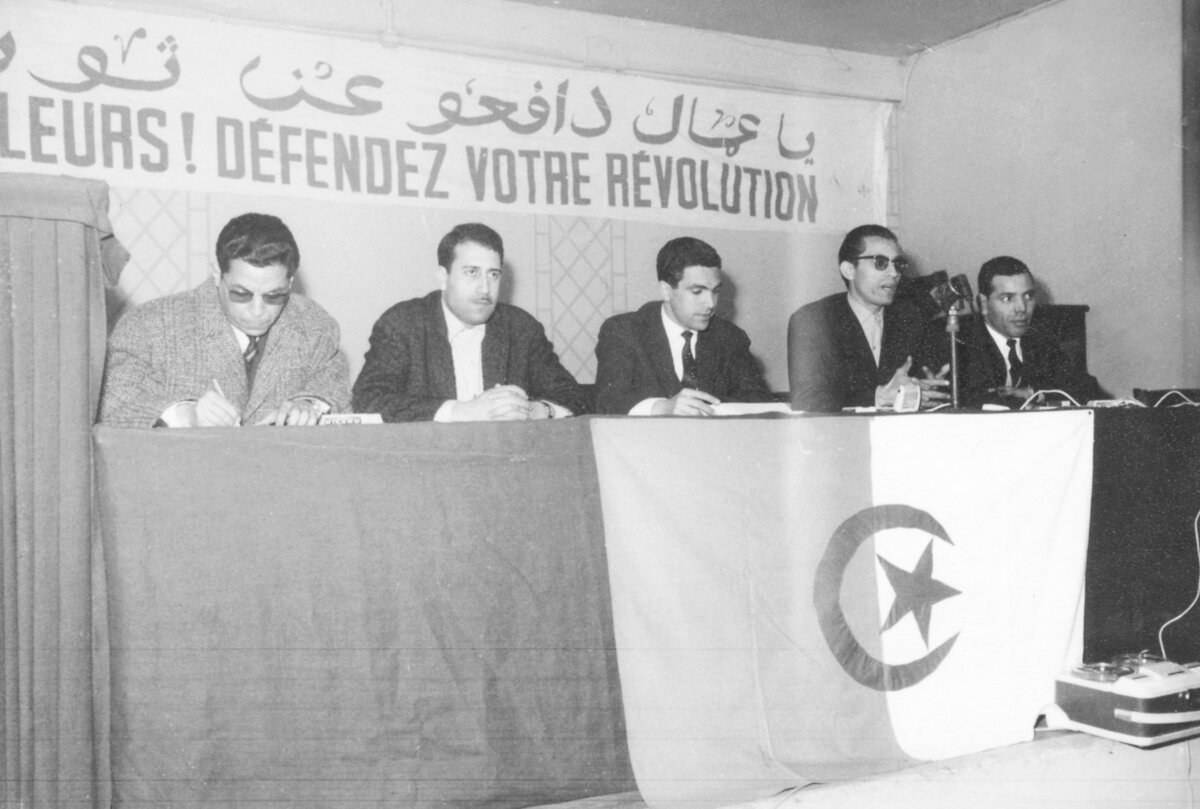

Agrandissement : Illustration 1

Le 22 mars 1963, le décret n° 53-95 « portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales, ainsi que des exploitations agricoles vacantes » est signé. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n°17, du 29 mars, avec un deuxième décret du 28 mars « déterminant les règles de répartition des revenus des exploitations et entreprises en autogestion ».

Ces décrets interviennent quasiment un an jour pour jours après les accords d’Évian du 19 mars 1962. S’était alors ouverte une période de transition jusqu’à la proclamation de l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962. Il faut rappeler que les accords prévoyaient, dans leur titre IV, des « garanties des droits acquis et engagements antérieurs », ce qui concerne notamment la propriété des « Européens » d’Algérie.

À qui appartient la terre ?

À qui appartient alors le secteur agricole dans lequel vit 87% de la population et qui représente 33% de la production brute, 67% des exportations. Les terres et les forêts s’étendent sur plus 20 millions d’hectares, près de la moitié appartiennent à l’Etat colonial, 3 millions à la propriété privée européenne et 10 millions aux Algériens. Mais pour eux il s’agit auxe deux tiers de terres improductives ou de maigres pâturages, avec pour l’essentiel de petites exploitations. 450000 fellahs possèdent moins de 10 hectares chacun, 450000 ouvriers agricoles travaillent, eux, sur les terres des colons dont la surface moyenne est de 125 ha. La guerre a transformé la population. Il y a bien sûr d’abord les centaines de milliers de morts. Dans les « camps de regroupement » 1800000 personnes avaient été déplacées par l’armée française, désertifiant des centaines de villages en vue d’ôter aux combattants des bases de ravitaillement, de renseignement, de repli. 200000 Algériens sont réfugiés en Tunisie et au Maroc, pays frontaliers. Il faut aussi compter avec plusieurs centaines de milliers d’Algériens travaillant dans l’émigration. Conséquence : en 1962, la situation est dramatique pour les 11,7 millions d’Algériens, avec les déplacements, les villages fantômes, etc. On compte un million de chômeurs ruraux, un autre million vient grossir la population urbaine, constituant une sorte de plèbe.

Les biens vacants

De mars à juillet avec le départ de la plupart des Français un nombre important de biens deviennent vacants. Dans bien des cas, pour ne pas le laisser aux Algériens, dans des entreprises, le matériel a été détruit par les propriétaires. On comptait 5600 tracteurs en 1956, il n’en reste que moins d’un millier en 1962 –en 1963 la Yougoslavie arrivera à en fournir en nombre. Les récoltes risquent d’être perdues. 35000 ingénieurs, 2000 médecins, 20000 enseignants manquent à l’appel, partis en France. Le déficit d’encadrement et de personnel qualifié est criant. Les solidarités se mettent en marche. La Fédération de l’éducation nationale organise l’arrivée de 8000 enseignants et, dans l’Algérie nouvelle, beaucoup d’autres Français viennent y prêter mainforte, dont ceux qu’on appellera « les pieds rouges »[1].

C’est dans ce contexte que se déroule un fort mouvement d’occupation par des Algériens de ces logements, commerces, terres. Dans des fermes de l’Algérois et d’Orléansville, des comités de gestion se mettent en place pour assurer d’urgence les récoltes. Il s’agit d’un mouvement spontané, qui peut être aussi bien d’accaparement individuel que d’appropriation collective.

Les nouveaux dirigeants du pays, qui craignent que ces occupations fournissent un prétexte à la France pour se maintenir en invoquant le non-respect des accords d’Évian, décident de protéger les biens vacants. C’est l’objet de l’ordonnance du 24 août 1962. Un « Bureau des biens vacants » est constitué. Mais on va passer rapidement de la « protection » de la propriété française à une autre étape. C’est sur l’initiative de cet organisme que les comités de gestion sont légalisés dans l’agriculture le 22 octobre, (ce sera étendu en novembre pour l’industrie, le commerce et l’artisanat). Constatant le non-retour des propriétaires anciens, ce même 22 octobre un décret transfère à l’Etat la propriété européenne. Enfin, puisque dans la période de confusion des mois précédents, des achats avaient été effectués à bas prix par des Algériens nantis (commerçants, petits industriels, professions libérales) auprès d’anciens propriétaires français afin de sécuriser juridiquement certains accaparements de fait ces transferts sont invalidés par un autre décret le 23 octobre 1962.

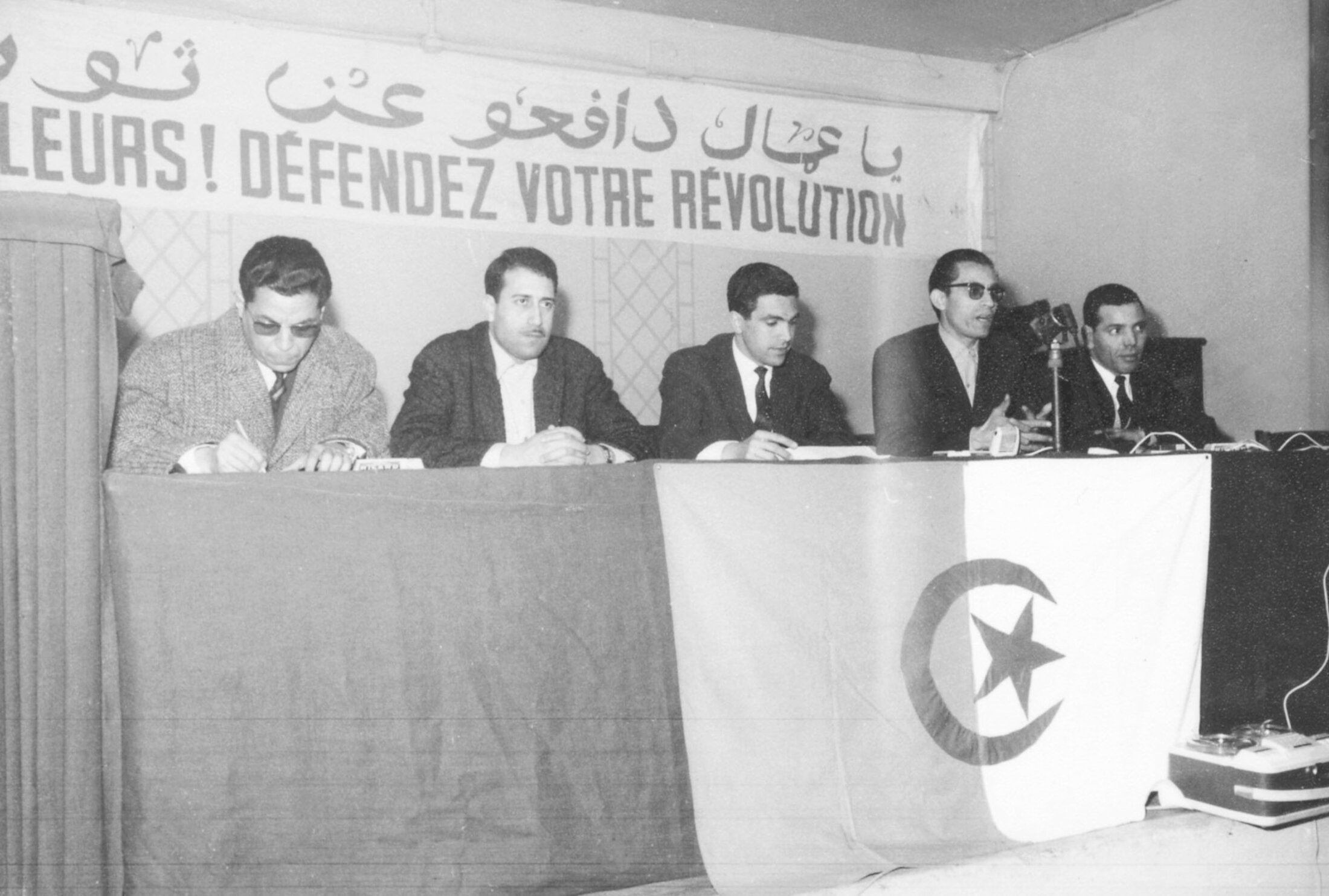

Agrandissement : Illustration 2

Des comités de gestion à l’autogestion : « les décrets de mars »

Le président Ben Bella, au départ réticent, constate la popularité du processus, et accepte de l’appuyer officiellement, ce qui lui permet d’ailleurs de consolider son pouvoir[2]. C’est dans ces conditions que les « décrets de mars », pris les 18 et 22 mars 1963, instituent un secteur autogéré, sur la base des préconisations des membres du Bureau d’animation du secteur socialiste (BNASS), qui succède au bureau des biens vacants. Il s’agit, pour le BNASS, d’agir dans la perspective plus vaste d’une grande réforme agraire. Quand en avril 1962, Michel Raptis fait une étude sur la réforme agraire à venir, il examine les cas de Cuba, de la Chine, de la Yougoslavie, il préconise de s’inspirer de ce dernier exemple. Il n’emploie pas à ce moment là le terme d’autogestion, mais de fermes d’État et de coopératives, mais entre 1962 et 1963, l’action populaire a tracé le chemin.

Le BNASS est composé d’Algériens, tels Mohammed Harbi[3] ou Hocine Zaouane, mais aussi d’autres nationalités comme le Français Yves Mathieu, juriste[4], Michel Raptis, dit « Pablo », de la Quatrième internationale qui s’est installé à Alger[5], le surréaliste égyptien Loftallah Soliman, etc. C’est cette équipe qui prépare les décrets soumis à la présidence.

Quel est le contenu de ces deux décrets ?

Les 32 articles du décret du 22 mars donnent un statut légal aux quatre organismes chargés de l’autogestion

- Une assemblée des travailleurs, composée des ouvriers de nationalité algérienne, « permanents » ayant une ancienneté de six mois au moins, (ce qui exclut les saisonniers) se réunissant chaque trimestre ; elle est compétente pour les problèmes de gestion générale comme le plan annuel d'exploitation et de développement, l'approbation des comptes en fin d'exercice, l'adoption du règlement sur la répartition des tâches.

- Un conseil des travailleurs, désigné par l’assemblée générale pour trois ans, réunissant une fois par mois de 10 à 100 membres selon la taille de l’entreprise, avec une compétence sur des problèmes plus particuliers : achat et vente du matériel d'équipement, emprunts à long et moyen termes

- Enfin un comité de gestion de 3 à 11 membres, renouvelable par tiers chaque année, dont le président du comité, se réunissant chaque mois, qui prépare les décisions de l'assemblée et du conseil des travailleurs, et a la charge d'assurer la marche quotidienne d'une entreprise : emprunts à court terme, mode d'achat des approvisionnements en matières premières et semences, embauche des ouvriers saisonniers.

- Le directeur représente l’Etat, nommé et révoqué par l’organisme de tutelle. il « veille à la légalité des opérations économiques et financières de l'entreprise » , « en particulier, s'oppose aux plans d'exploitation et de développement non conformes au plan national ". Il a un droit de contrôle sur la composition de l'assemblée des travailleurs, « signe les pièces d'engagement financier » et détient les fonds en espèces.

Il faut y ajouter, à l’échelon communal, un « conseil communal d'animation de l'autogestion » composé des présidents des comités de gestion, d'un représentant du parti FLN, de l'UGTA, de l'armée et des autorités administratives, avec pour rôle d'aider « à la création et à l'organisation des organes de gestion ».

Le décret du 28 mars concerne la répartition des revenus des entreprises autogérées.

- Le solde des bénéfices, une fois versées les prestations à la collectivité nationale et les rémunérations diverses au personnel, est partagé en fin d'exercice entre tous les membres de l'assemblée générale des travailleurs proportionnellement aux rémunérations de base augmentées des primes de rendement. Des primes peuvent être accordées pour « bonne gestion » aux membres du comité. Si la trésorerie de l'entreprise est à l'étroit, le directeur pourra décider que les sommes à verser aux travailleurs seront portées en compte au sein de l'entreprise. Enfin, si le revenu de l'exploitation ne permet pas de faire face aux obligations, « le comité de gestion devra prendre, sur proposition du directeur, les mesures d'assainissement nécessaire ».

Dans le secteur agricole l’ONRA, ‘Office nationale de la réforme agraire) est chargé d’aider et organiser la gestion des fermes abandonnées. A l’échelle du domaine, il désigne un chef d’exploitation doté d’une mission technique, et un membre du comité de gestion. A une échelle locale, d’arrondissement, l’ONRA coordonne des activités, dont la réparation du matériel agricole, les coopératives d’écoulement et de commercialisation, et d’exportation des fruits et légumes.

Contre la dynamique le soutien militant face à la réaction conservatrice

Le syndicat UGTA (Union générale des travailleurs algériens) avait lancé une grande campagne de soutien aux décrets de mars, avec une grande manifestation à Alger le 3 avril 1963, de nombreuses sections organisant l’envoi de brigades de solidarité, pour réparer les machines. Les étudiants, à l’appel de leur syndicat l’UNEA (Union nationale des étudiants Algériens) s’engageaient aussi pour les récoltes. L’hebdomadaire Révolution africaine dirigé à ce moment par Mohammed Harbi, est un véritable outil d’information, de formation, n’hésitant pas à faire état des difficultés et blocages. Les enquêtes de terrain sont confiées à des universitaires, dirigés par la Française Jeanne Favret-Saada qui venait de remplacer Pierre Bourdieu à la faculté d’Alger[6]. Le programme de Tripoli et la « charte d’Alger » donnent un cadre de référence aux décrets de mars et à la lutte pour leur application[7].

Dans la pratique, la réalisation fut difficile. L’armée n’avait accepté l’autogestion qu’après avoir préempté pour son compte 70000 hectares des meilleures terres. Les enquêtes ont révélé que dans beaucoup de cas, les ouvriers agricoles ont été expropriés du pouvoir au profit d'anciens combattants, alliés à une administration peu encline et non habituée à accepter des processus démocratiques. L’obtention des prêts par l’ONRA suit des voies complexes, bureaucratiques, non exemptes de corruption. Le pouvoir politique, Ben Bella lui-même, n’ont pas véritablement soutenu l’autogestion contre ses adversaires, tout occupés au contraire à accroître le contrôle du parti unique FLN sur les syndicats et les organisations sociales.

Les pressions et les menaces interrompent la mission d’enquête de Jeanne Favret-Saada avant terme, le rapport de synthèse disparait, mais beaucoup d’enquêtes de terrain ont pu être sauvées, ce sont plusieurs d’entre elles qui ont publiées dans l’ouvrage de Mohammed Harbi, L’autogestion en Algérie : une autre révolution.

Le nombre de travailleurs concernés fut limité en nombre. Le secteur autogéré en employait 10000 dans l’industrie, 200000 dans l’agriculture. Il y avait bien une adhésion à la base, mais une faiblesse d’organisation autonome, de coordination et d’implantation des soutiens réels de l’autogestion face à la force de l’armée, de l’administration, du parti unique. Il faut ici souligner l’apport des militants de la Fédération de France du FNL qui, rentrés en Algérie, dotés d’expériences syndicales et politiques vécues dans les luttes de classes et le syndicalisme français, se sont trouvés fréquemment à l’avant-garde de la lutte pour la mise en pratique et la défense de l’autogestion.

La renaissance de « l’utopie autogestionnaire »

Preuve de la popularité de l’autogestion, quand en juin 1965 Boumedienne renverse Ben Bella par le coup d’État, il ne touche pas aux lois ni au vocabulaire de l’autogestion, bien que nombre de ses promoteurs soient arrêtés, comme Mohammed Harbi, ou expulsés pour les étrangers (les « pieds rouges »). C’est en 1971 que les termes changent et qu’officiellement on parle de « la gestion socialiste des entreprises ». Le secteur dit autogéré recouvrait à cette date 80% de la surface des cultures permanentes, assurait 60% du revenu brut agricole utile, et 30% net du revenu algérien, mais n’avait plus d’« autogéré » que le nom.

Pour l’extérieur, les décrets, le vocabulaire « socialiste » du programme de Tripoli, la « charte d’Alger » répondaient aux espoirs mis par une grande partie de la gauche dans une voie nouvelle qui ne soit ni le capitalisme, ni une économie étatisée comme celle des pays de l’Est. En Italie, par exemple, des coopératives s’étaient mises en relation avec des fermes autogérées algériennes, le Parti communiste italien appuie l’autogestion, comme le fait en France, le PSU (Parti socialiste unifié).

Malgré ses limites, et même son échec politique, l’expérience algérienne a redonné un souffle à l’autogestion. Après quelques années où le sujet était plutôt restreint aux recherches et à l’histoire[8], « l’utopie autogestionnaire » peut ainsi redevenir mobilisatrices dans les années 1968,passant d’Alger à Prague, des chantiers de la Clyde à Lip.

[1] Catherine Simon, Algérie, les années pieds-rouges : les rêves de l'indépendance au désenchantement (1962-1969), La découverte, 2011.

[2] Sur le contexte général, voir Hall Greenland « Après l'indépendance, l'Algérie a lancé une expérience de socialisme autogestionnaire», sur le site Autogestion.

[3] Voir sur Révolution africaine et l’autogestion, l’entretien 14 de ses Mémoires filmés

[4] mort dans un accident mystérieux, et dont la fille a réalisé un film, L’Algérie du possible

[5] C’est Michel Raptis qui dirigera le numéro 3 d’Autogestion, « Le dossier de l’autogestion en Algérie », intégralement consultable sur le site Persee.

[6] Voir son témoignage

[7] Le « programme de Tripoli » est élaboré par le Conseil national de la révolution algérienne (CNRA) en mai 1962 dans la perspective de l’indépendance, la « charte d’Alger » est adoptée au congrès du FLN d’avril 1964.

[8] Voir la bibliographie indicative dans Autogestion en Algérie, une autre révolution ?, op. cit.