Une vie dans l'informatique :

Dans un premier temps, j'évoquerai ma vie professionnelle, sans forcément dérouler mon CV, mais plutôt mes expériences. Dans un second temps (un prochain post de blog), je parlerai de ma vie syndicale.

Jamais je n'aurais pensé aller jusqu'au bout. J'ai tenu le coup : il faut dire qu'il existe des métiers bien plus pénibles. Le mien ne l'était pas au niveau physique, peut-être un peu plus en termes de stress.

Après quelques expériences en CDD (Contrat à durée déterminée), je suis entré dans une SSII (Société de services et d'ingéniérie informatique) en CDD, puis en CDI, le contrat initial datant de novembre 1987. 37 ans ! Et au total 41 ans et 9 mois travaillés pour bénéficier de la retraite à taux plein (la loi retraite de l'an passé ne m'a pas impacté personnellement).

En société de services informatiques, le métier consiste à aligner une succession de prestations, des « missions », passer d'un client à l'autre. Un peu comme des intérimaires, même si la durée des missions est plus longue, que l'on est en CDI, que l'on peut trouver de l'intérêt à notre travail.

L'entreprise « for ever », tu parles !

37 ans sur le même contrat de travail initial !

Mais 37 ans dans 4 entreprises différentes, par des jeux de filialisation, de fusion ou de scission. En dernier lieu, c'est dans la société ATOS que je terminerai ma carrière. ATOS, sur le fil du rasoir en ce début d'année, du fait de dirigeants ayant eu les yeux plus gros que le ventre, dont un certain Thierry Breton devenu commissaire européen (chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace). Dans les entreprises où il est passé (dont France-Télécom, Thomson, Bull ou Atos) et aussi comme ministre de l’Économie (sous Chirac jusqu'à 2007), Breton joue avec les milliards d'euros. C'est toujours le cas en tant que commissaire européen. En ce début 2024, il propose un fonds européen de 100 milliards pour stimuler l'industrie européenne de défense. Des milliards dont l'intérêt principal est de partir en fumée (en sang et en larmes) au plus grand bénéfice des grands groupes industriels de l'armement et des banques qui les subventionnent. Ces milliards, c'est toujours l'argent des autres. Dont celui que ramènent les personnels de ces entreprises, le fruit de notre travail quotidien.

Des Thierry Breton, des stratèges avec l'argent des autres, en fait, il y en a dans toutes les entreprises pour y tenir toujours le même discours : « l'entreprise for ever ! ». Or, tous ces dirigeants se fréquentent aussi via le réseau LinkedIn. Le discours du « for ever », ils ou elles le tiendront tôt ou tard et sans complexe dans une entreprise voisine.

Prestataire de service informatique :

Donc, vers la fin des années 1980, j'entre dans une société de services informatiques, qu'on nomme désormais ESN (Entreprises de Services du Numérique). Les années 1980 sont le début des années du fric décomplexé, les années Tapie. Je m'en rends compte rapidement.

L'argent que l'on ramène compte plus que les services qu'on rend. Dans les projets informatiques, l'important est de faire de la facture (du « delivery »), de réaliser de la marge et pour des informaticiens de « savoir se vendre » (car la marchandise, c'est nous) : après une semaine de formation, tu es spécialiste, après un an de pratique, tu es expert. Autant qu'informaticien, tu dois être communiquant, commercial de toi-même.

Pour autant, les salaires des salariés lambda ne sont pas faramineux, même s'ils nous situent dans la « classe moyenne » (la vraie), un peu mieux désormais que des enseignants par exemple. Mais les salaires sont complètement individualisés et liés à notre « performance ».

La réunion d'agence :

Les réunions d'agence (deux fois par an, en fin de journée car il ne faudrait pas perdre du temps de production), ces grand-messes managériales, sont à sens unique : le patron d'agence, grand-prêtre de la profitabilité, fait état des tableaux économiques (le chiffre d'affaires, la marge, le carnet de commande), décline les succès, encense les bons « collaborateurs », énonce les ambitions de croissance. Je ne saurais dire si mes collègues adhéraient à ces discours ou n'en avaient rien à cirer. C'est au moment des démissions (le turn-over est important dans ce genre de boîte) que les langues se déliaient, même celles de salarié-e-s les plus « corporate ».

La vie sur les projets :

Bizarrement, sur les projets, le discours est sensiblement différent : les « success story », c'est là qu'on les écrit ; il faut courir après le temps ; dès le début, on est en retard ; n'oublie pas de remplir tes temps passés et surtout le « reste à faire ».

La maîtrise du temps est l'alpha et l'oméga de ce métier, mais c'est depuis des lustres la même obsession dans toutes les activités, avec en plus des découpages de tâches toujours plus pointus. Ce qui a changé, ce sont les outils de management de projet, du vieux tableau Excel aux logiciels spécialisés.

La chefferie de projet :

Surtout respecter les délais, ne pas déraper, éventuellement se préparer à la question « tu as pris du retard, peux-tu m'expliquer ? ». Tu pourras toujours dire que le chiffrage initial sous-estimait les difficultés, mais ça pourra être alors perçu comme un crime de lèse-majesté, une négation de la compétence du chef. Et il en existe qui n'aiment pas ça, même s'il ne faut pas en faire une généralité. Le stress ne touche pas tout le monde de la même manière.

Il faut dire qu'un ou une cheffe de projet est particulièrement sujet au stress et aux contraintes : sorte de chef d'orchestre, il ou elle est confronté-e à de nombreuses sollicitations, des managers pour gagner le plus d'argent possible (parfois pour en perdre le moins possible), de l'entreprise ou administration cliente (qui cherche à payer le moins cher possible), de son équipe, pas toujours facile à « tirer vers le haut » et à motiver, sans compter le fait que les unes et les autres ne sont pas opérationnels immédiatement. Il faut avoir du coffre pour faire ce métier. Je n'avais pas ce coffre et je n'avais pas envie de me dévouer corps et âme pour l'entreprise. Et donc, je suis resté toujours un peu dans la « réserve ». Ça n'est pas seulement par timidité. C'est aussi par méfiance des discours, que dis-je !, de l'idéologie du profit.

Savoir travailler, c'est savoir louvoyer :

Ainsi, il nous faut une grande compétence qu'on ne mettra jamais en avant dans nos CV professionnels : savoir travailler, c'est aussi savoir louvoyer, aller assez vite pour ne pas être emmerdé, mais pas trop vite car ça t'apportera surtout un emploi du temps encore plus chargé. Le rêve des managers est d'avoir à disposition des « collaborateurs et collaboratrices » interchangeables, capables de s'adapter rapidement, friands de nouvelles technologies. Si en plus, ils ou elles savent partager leurs savoir-faire auprès des collègues, c'est la cerise sur le gâteau.

C'est valorisant d'être réputé comme « couteau suisse ». En général, ça n'a qu'un temps. Moi-même, je l'ai été un temps, disons 4 ou 5 ans, un « sachant » technique et fonctionnel. La morale de ce moment de ma vie est que même les couteaux suisses finissent par s'émousser.

L'intercontrat et la clause de mobilité :

Dans ce métier, nous avons le plus souvent une clause de mobilité (partout en France). De fait, quand une « mission » se termine, les collègues sont en proie à un stress important : où vais-je atterrir ?

En fait, cette clause est un outil puissant aux mains des directions pour nous mettre la pression et nous soumettre. Dans un premier temps, dès que tu te retrouves en intercontrat, la Direction peut exiger que tu prennes tes RTT (selon les accords, les RTT se déclinent en deux groupes : une partie à l'initiative du ou de la salariée, une partie à l'initiative de l'employeur). Parfois, des directeurs font pression pour qu'on prenne aussi des congés payés. C'est abusif, mais ils l'osent : ce qui compte pour eux est de maximiser le nombre de journées facturées dans l'année. Il ne faut jamais oublier que le contrat de travail est un contrat de subordination, que la désobéissance ou le manque d'entrain seront sanctionnés au moment de déterminer la « politique salariale ».

Dans un second temps, ton CV est diffusé dans l'ensemble des agences du pays et donc, on risque de partir travailler à l'autre bout de la France.

Savoir travailler, c'est aussi s'écouter :

Nous n'avons en général pas le choix de nos affectations. Alors, quand un projet nous intéresse, on se débrouille pour « s'incruster », mais ça ne dure en général pas plus de 10 ans. Le plus souvent, c'est tous les deux ou trois ans qu'on sera amené à passer à un autre projet, un autre client, qui sera peut-être une opportunité, peut-être une galère. Il existe une part de chance ou de malchance, bien tomber ou pas.

S'incruster peut prendre plusieurs formes, mais ça passe toujours par le fait d'être reconnu comme fiable, éventuellement « pro-actif » et pratiquement incontournable pour la bonne marche du projet. C'est aussi l'occasion de pouvoir être embauché-e directement chez le client, ce qui est souvent le souhait de bon nombre de collègues.

Une sur-représentation masculine dans ces métiers :

Grosso modo 75% d'hommes, 25% de femmes. Il n'y a pas de raison objective. Les femmes sont au moins aussi douées que les hommes pour exercer ces métiers. Les contraintes peuvent expliquer en partie cela, notamment la clause de mobilité citée plus haut et donc le risque de ne pas pouvoir « s'occuper des enfants », un « rôle » toujours dévolu aux femmes. Mais il y a aussi le fait que les filles ne se dirigent pas facilement vers les études scientifiques. C'est hélas un sujet toujours d'actualité.

Et donc, cette sur-représentation masculine a aussi pour effet un certain machisme dans la profession, avec des « blagues » en dessous de la ceinture. Il me semble néanmoins que la situation s'est un peu améliorée sur ce point depuis la fin des années 1980 : c'est lié à l'interdiction d'alcool sur les lieux de travail, mais surtout au fait que beaucoup de femmes et d'hommes ne supportent plus les discours sexistes, y compris sur un ton « rigolard » et donc les « grandes gueules » réfléchissent à deux fois avant de dire des énormités.

Ceci dit, l'égalité salariale reste à gagner. Les inégalités salariales sont difficiles à évaluer du fait que les évolutions salariales sont individualisées (les NAO – négociations annuelles obligatoires - se concluent la plupart du temps par un désaccord entre syndicats et Direction), mais la Direction est tenue de les faire connaître annuellement et le résultat indique toujours des disparités entre hommes et femmes. Ce ne sont pas les mesurettes de rattrapage qui changent la donne.

Le contenu du travail, son sens :

Je finirai par là. Participer à l'informatisation, c'est contribuer à rendre la société dans laquelle on vit plus « efficace » ; il ne faut pas perdre de vue que cette société n'est pas organisée (et de moins en moins) pour promouvoir la justice sociale ; la rendre plus efficace n'est donc pas anodin. J'ai travaillé en prestation pour des entreprises privées, mais surtout pour des administrations, des collectivités territoriales et des services publics.

Je ne crache pas sur certaines "missions" que j'ai accomplies : elles ont grosso-modo rendu service à la population, par exemple en assurant des prestations en temps et en heure. Elles ont aussi pu faciliter la vie de salarié-e-s en les libérant de tâches fastidieuses prises en charge par les logiciels.

Mais je ne tire pas de fierté de certaines de mes autres prestations informatiques :

- Elles ont permis à des entreprises d'intensifier le travail de leurs salariés,

- Elles ont permis à des entreprises de réaliser plus de profits au détriment de leurs clients ou usagers,

- Elles ont mis en œuvre des évolutions de législation dont on sait que, ces dernières années, elles vont plutôt à l'encontre des intérêts de la majeure partie de la population. Ainsi, ma toute dernière mission s'est déroulée dans un grand organisme de retraite et donc, à mon grand dam, j'ai été amené à mettre en œuvre la réforme 2023 des retraites. Un jour, je combattais cette réforme dans la rue... le lendemain, je la mettais en œuvre.

Non, pas vraiment fier. Encore heureux de n'avoir pas travaillé pour les ministères les plus « régaliens ». En fait, ayant été objecteur de conscience lors de mon service national en 1984/1985, j’étais en dehors des clous pour être agréé « confidentiel défense ». Et c'est tant mieux.

En entreprise, l’objection de conscience n’existe pas sous d’autre forme officielle que la démission (à défaut d'un mouvement social d'envergure qui serait susceptible de faire échec à des lois scélérates). On peut envisager aussi des formes de sabotage (supposons par exemple une extrême-droite au pouvoir cherchant à utiliser l'informatique pour des objectifs criminels, on peut envisager de rendre inopérationnels nos programmes) ou de « zèle », redéfinir des priorités dans notre emploi du temps, traiter d'abord des sujets qui ont un sens.

A vrai dire, ça reste marginal, étant donné le « pistage » des réalisateurs informaticiens (la hiérarchie sait ce qu'ils font à un moment donné), mais aussi une certaine culture où ils et elles se sentent comme des « artisans du logiciel ». A ce jour, c'est plutôt la « bifurcation » qui est individuellement privilégiée quand on n'est pas en phase avec ce qui nous est demandé.

A suivre : mon engagement syndical à la CGT ici : https://blogs.mediapart.fr/rv-richard/blog/220324/bilan-dune-vie-syndicale

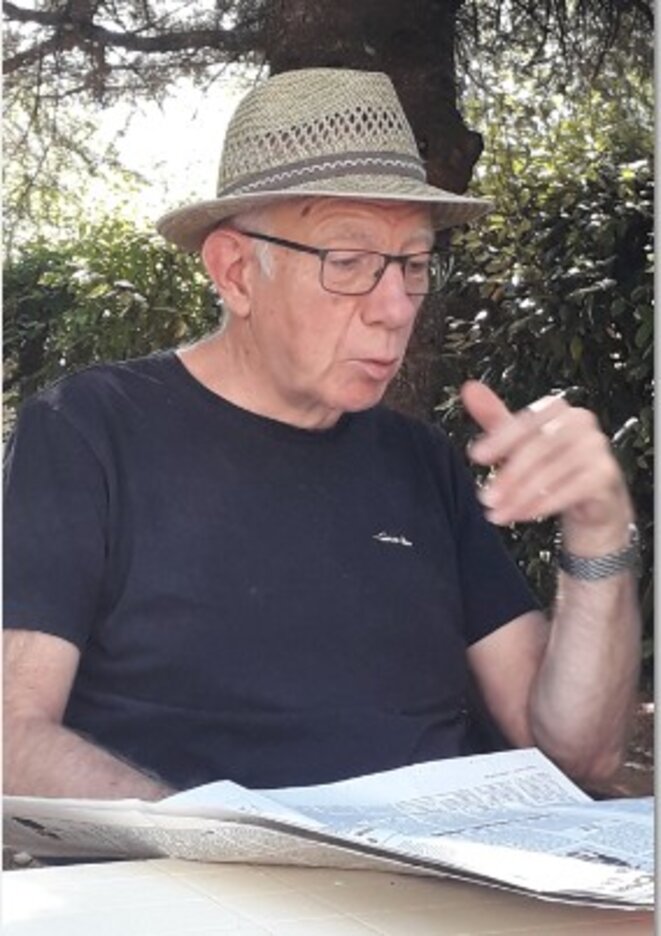

La photo ci-dessous date de juin 2018 : mouvement de grève à l'agence nantaise d'ATOS, du temps où Thierry Breton était encore PdG du groupe.

Agrandissement : Illustration 1