La lucidité morale

Le 13 mars 2019 sortait en kiosque le numéro 240 de l'hebdomadaire Le 1 intitulé Peuvent-ils sauver la terre ?

Eux, ce sont les jeunes qui se mobilisent chaque semaine pour que la société sorte de « l'inertie climatique ».[1] Une démarche militante et non ethnocentrée. « Sauver la terre » et non « notre monde », tel est l'objectif de cette jeunesse. Une jeunesse qui ne se reconnaît pas dans les valeurs de la civilisation dans laquelle elle est pourtant née. Une jeunesse qui réfute le credo de la société thermo-industrielle. Une jeunesse prête à sacrifier ses privilèges. Il en va de son avenir, il en va de sa survie, puisque la question écologique l'engage et ne peut être renvoyée à la marge.[1 bis]

Le regard porté par Naomi Klein sur cette mobilisation ouvre le journal et résume parfaitement l'enjeu :

« Nous ne remporterons jamais le combat par la stabilisation du climat en tentant de battre les comptables à leur propre jeu - en affirmant qu'il serait par exemple plus rentable d'investir dans la réduction des émissions dès aujourd'hui que dans la gestion des catastrophes plus tard. Nous gagnerons en soulignant le caractère moralement abject de tels calculs (...) Le mouvement de protection du climat n'a pas encore pleinement affirmé sa position morale sur la scène internationale, mais il est manifestement en train de s'éclaircir la voix en rangeant parmi les crimes les plus odieux de l'histoire les déprédations et tourments bien réels qu'engendre inlassablement le mépris des engagements climatiques internationaux. Cet appel à la lucidité morale émane en partie de la jeunesse, qui descend dans la rue, et de plus en plus, s'adresse aux tribunaux au nom de la justice intergénérationnelle ».[2]

La vérité qui dérange

Greta Thunberg, Anuna De Wever, Kyra Gantois, Adelaïde Charlier, Felicien Bogaert...Cette jeunesse, nommons-la jeunesse « éclairée ». Lucide, elle prend le poids et la mesure de ces « déprédations et tourments ». « Notre société a du mal à penser collectivement sa propre fin, elle cherche des stratégies d'évitement pour ne pas y croire. Mais notre jeunesse veut se battre » comme le rappelle la sociologue Anne Muxuel.[2] Elle veut se battre pour que la « vérité qui dérange » évoquée par Naomi Klein soit entendue [cf.1] :

« Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le réchauffement climatique. La vérité qui dérange ne tient pas aux gaz à effet de serre, la voici : notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre. Au-delà de la crise écologique, c’est bien une crise existentielle qui est en jeu – celle d’une humanité défendant à corps perdu un mode de vie qui la mène à sa perte. Pourtant, prise à rebours, cette crise pourrait bien ouvrir la voie à une transformation sociale radicale susceptible de faire advenir un monde non seulement habitable, mais aussi plus juste. On nous a dit que le marché allait nous sauver, alors que notre dépendance au profit et à la croissance nous fait sombrer chaque jour davantage. On nous a dit qu’il était impossible de sortir des combustibles fossiles, alors que nous savons exactement comment nous y prendre – il suffit d’enfreindre toutes les règles du libre marché : brider le pouvoir des entreprises, reconstruire les économies locales et refonder nos démocraties. On nous a aussi dit que l’humanité était par trop avide pour relever un tel défi. En fait, partout dans le monde, des luttes contre l’extraction effrénée des ressources ont déjà abouti et posé les jalons de l’économie à venir ».

Naomi Klein soutient que « le changement climatique est un appel au réveil civilisationnel, un puissant message livré dans la langue des incendies, des inondations, des tempêtes et des sécheresses ».[3] « Ce message est une alerte, sans concession : Nous n’avons plus beaucoup de temps devant nous. L’alternative est simple : changer... ou disparaître ».[3]

Le réveil civilisationnel sera juvénile

Deux des figures de proue du mouvement de la jeunesse climatique contribuent à ce réveil civilisationnel. À force d'actions sur le terrain : manifestations citoyennes[5], rencontres avec les élus [5], [5 bis], [6], [6 bis], interventions lors de sommets et conférences devant les décideurs (COP24, Forum économique mondial, Commission de l'environnement au Parlement européen, débat sur le changement climatique en plénière du Parlement européen, Sommet mondial des régions pour le climat), visibilité sur les réseaux sociaux, tribunes dans les journaux [7], publications.

Agir comme si notre maison était en feu

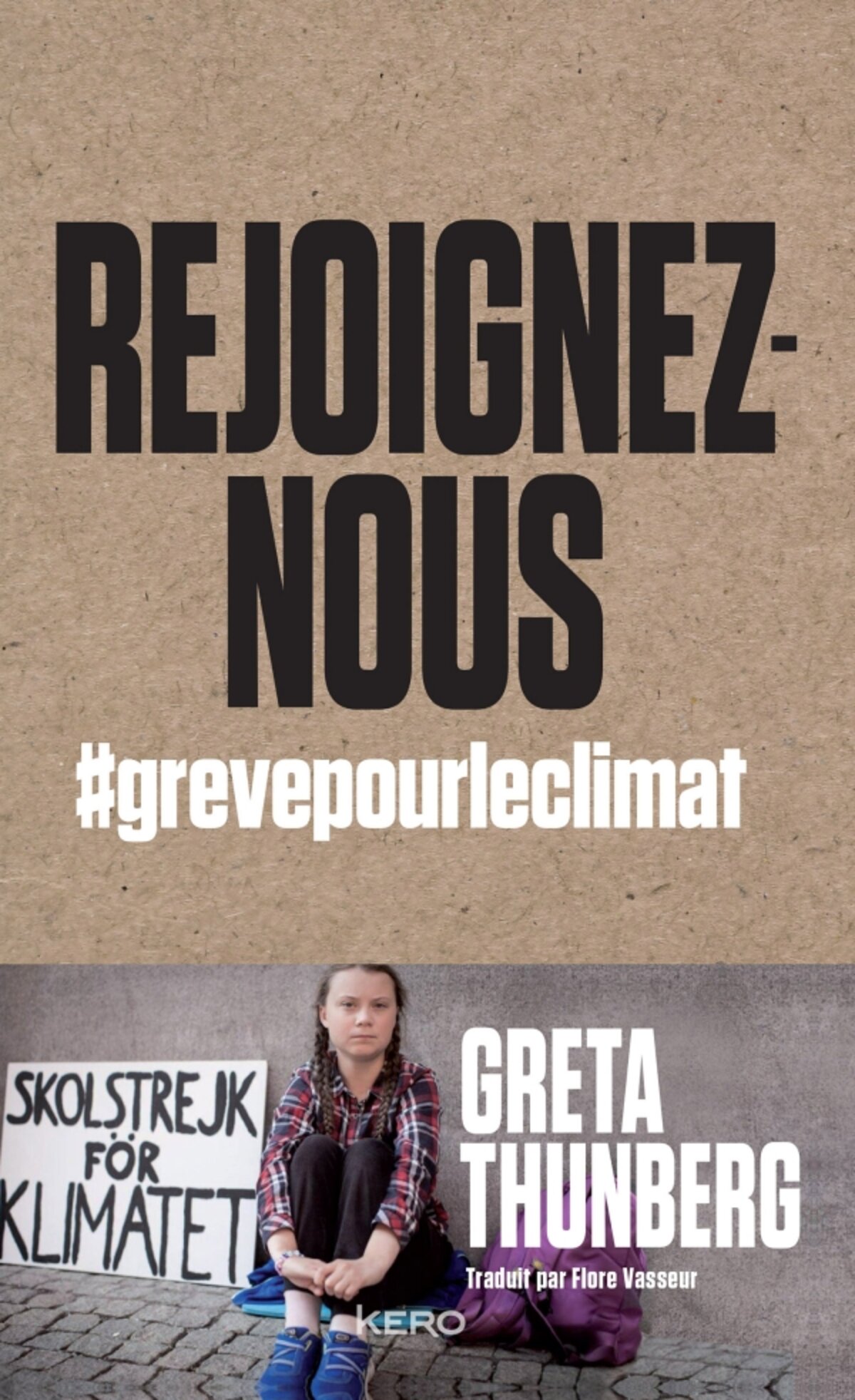

Sur la quatrième de couverture de Rejoignez-nous de l'activiste Greta Thunberg, le Prix Nobel de littérature J.M.G. Le Clézio confirme que l'étendard est porté vaillamment : « Elle parle pour elle, pour sa génération, mais aussi pour ses enfants à naître, et au-delà des humains, pour notre Terre tout entière, dans sa précieuse et fragile beauté. Écoutons-la. Entendons-la. Il est peut-être encore temps ».

Agrandissement : Illustration 1

Dans ce court texte, d'une humanité rare, Greta part de la source de son engagement pour décortiquer, avec ses yeux d'adolescente et une maturité à faire pâlir les penseurs, les enjeux liés au réchauffement climatique, à la dégradation de l'écosystème (pollution de l'air, de l'eau, de la terre) et à la sixième extinction de masse. Elle explique son combat mené quotidien, les épreuves subies pour délivrer le message :

« Nous devons changer à peu près tout dans nos sociétés.Plus grande est votre empreinte carbone, plus grand est votre devoir moral. Plus grande est votre audience, plus grande est votre responsabilité. Les adultes continuent de dire :“C’est notre devoir de donner de l’espoir aux jeunes.”

Mais je ne veux pas de votre espoir. Je ne veux pas que vous soyez pleins d’espoir. Je veux que vous paniquiez. Je veux que chaque jour vous ayez peur comme moi. Et puis je veux que vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme si vous étiez en crise. Je veux que vous agissiez comme si notre maison était en feu. Parce qu’elle l’est ».[8]

La croissance de l'esprit de décision

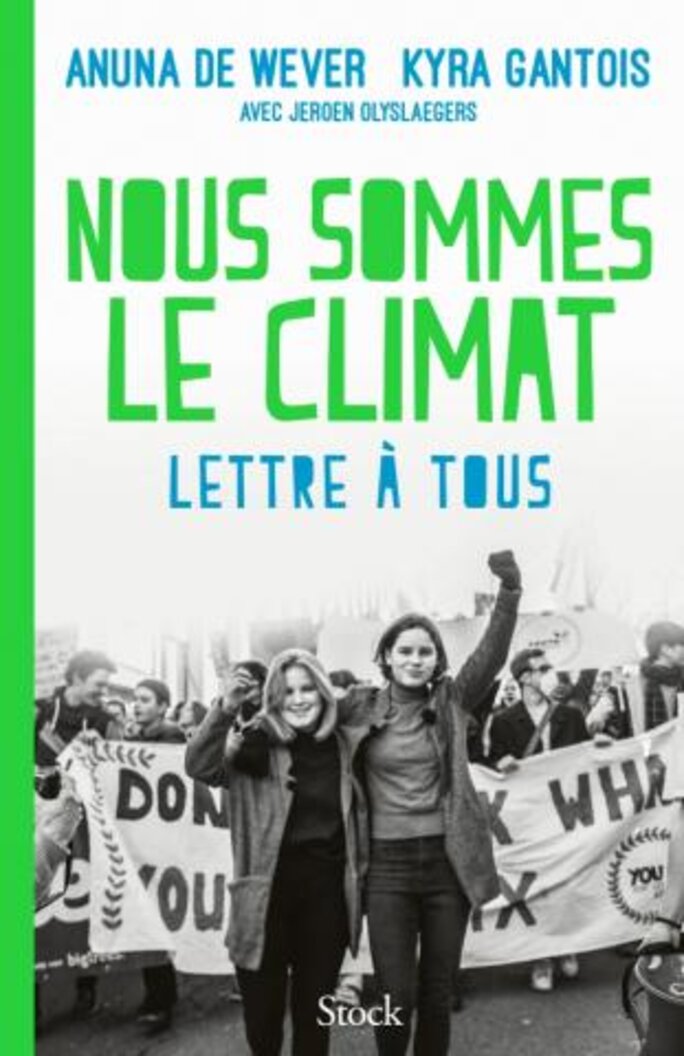

La parole de cette Suédoise de seize ans a essaimé au-delà des frontières de l'Europe, et ce au niveau mondial dans plus de 120 pays [9]. Au cœur de l'Union européenne, d'autres activistes contribuent à ce que cette déferlante progresse. Elles aussi portent publiquement le flambeau. Quelques semaines après la sortie du manifeste de Greta, les Belges Anuna de Wever et Kyra Gantois cosignent avec l'écrivain Jeroen Olyslaegers une « lettre à tous », Nous sommes le climat :

« Si le système dans lequel nous vivons nous empêche de nous préoccuper de la planète, c’est qu’il ne fonctionne pas. Et qu’il nous faut le changer. Nous n’avons qu’une planète, nos destins sont liés. Ce qui est naïf, c’est de ne pas comprendre cela. Ensemble, gouvernement et citoyens, nous pouvons commencer aujourd’hui à faire en sorte de nous diriger vers un avenir meilleur. Cela vous semble idéaliste ? Parfait, dans ce cas, nous sommes des idéalistes. Nous voulons que notre idéalisme et notre réalisme deviennent contagieux. Tous ensemble, nous sommes le climat. » [9]

Cette lettre, loin d'être « naïve », ne se contente pas de cibler les convaincus, elles ébranlent les détracteurs. En trois parties d'une efficacité redoutable, elle adresse à « tous », « politiques et décideurs gouvernementaux », « générations de (ses) parents et de (ses) grands-parents » et à sa propre génération un message particulier et universel, téméraire et altruiste, sous forme de plaidoyer et de réquisitoire.

Différents maux, un même message

Les manifestes se répondent l'un l'autre et se complètent. Ils utilisent à la fois le registre émotionnel et l'argumentaire critique pour convaincre et persuader le lecteur.

Ils déconstruisent les critiques faites à la jeunesse et à son devoir d'éducation :

« Certains me disent que je ferai mieux d'aller à l'école (...) d'étudier et de devenir à mon tour une scientifique du climat pour résoudre la "crise climatique". Mais la crise a déjà été résolue. Oui, nous avons déjà tous les faits et les solutions (...) Quel intérêt de suivre les enseignements du système scolaire quand les plus grands scientifiques issus du même système scolaire ne sont pas écoutés par nos politiques et nos sociétés » explique l'un. [cf.8]« Étudiez, nous dit-on, aidez-nous à construire l'avenir (...) vous faîtes comme si le temps était une denrée illimitée, comme s'il n'était pas un produit de luxe (...) Obéir, aller sagement à l'école et rester les bras ballants, quand on sait la catastrophe imminente ? Ou bien se lever et se battre ? » complète l'autre.[cf.9]

Ils tancent l'irresponsabilité face aux alertes des scientifiques depuis des décennies :

« Il y a un argument contre lequel je ne peux rien, le fait que "je suis une enfant et que nous ne devrions pas écouter les enfants". Cela peut facilement se résoudre : écoutez la science à la place. Parce que si le monde écoutait les scientifiques et les faits auxquels je me réfère tout le temps, personne n'aurait à m'écouter moi ou les centaines de milliers d'enfants en grève (...) et ce partout dans le monde. Alors nous pourrions tous retourner à l'école. Je suis juste une messagère (...) je suis d'accord avec vous, je suis trop jeune pour cela. Cela ne devrait pas être aux enfants de faire cela. Mais votre attitude ne nous laisse pas le choix et nous pensons qu'il faut que nous continuions ».[cf.8]

La lumière est faite sur l'inversion de rôles qui s'opère entre la jeunesse et la vieillesse, la sagesse étant renvoyée à cet âge qui précède l'entrée dans le clan des adultes, avant que ne vienne l'âge immature. Mais, contrairement à ce que leur oppose la critique, notamment en les paroles de Pascal Bruckner, Laurent Alexandre, Charles Consigny, Bjørn Lomborg [10], aucune « dictature verte » ou « greenwashing » aucune « propagande », aucun « scandale », aucune « écholalie infantile ». Les jeunes activistes ne sont pas des pantins[10 bis], elles ne se prêtent pas à un « exercice de ventriloquie ». Elles ne sont pas « des petits perroquets qui grondent par procuration ». Elles appliquent ce que l'éducation leur a enseigné : « Dans les objectifs d'apprentissage, il est question de citoyenneté, de démocratie, de tolérance, de dialogue et de politique. La citoyenneté nous est inculquée dés la maternelle. Nous sommes la première génération à bénéficier de ces nouveaux objectifs censés répondre à un monde en mutation croissante. Les décideurs que vous êtes voulaient nous voir mieux préparés à ce qui nous attendait (...) Nous suivons simplement ce que nous dictent ces objectifs, à savoir faire preuve de courage civique ».[cf.9]

L'éthique les pousse à invectiver les représentants, seuls capables d'agir institutionnellement. Elles ne demandent qu'à ce que la confiance perdue revienne : « Nous attendons du courage, c'est aussi simple que cela (...) Voici notre foi en l'avenir : nous sommes convaincus que nous pouvons réussir, que nous devons réussir et que vous, membre du gouvernement, en êtes capable. Nous venions à peine d'entamer notre contestation que vous nous tendiez déjà la main. Nous avons été invitées au Parlement (...) avec une invitation à apporter notre pierre à l'édifice ». Elles nomment un chat un chat : l'incompétence. « Pourtant, on continue de procrastiner, de débattre de questions insignifiantes(...) Le parlement nous a fait penser à une classe de chahuteurs devant laquelle les professeurs auraient jeté l'éponge ».[cf.9]

Des prophètes de malheur ?

Les jeunes nés après les années 2000 sont regroupés communément sous l'appellation génération « millénaire » ou « Z » , dernière lettre d'alphabet. Pris en étau entre ce qui s'ouvre et ce qui se finit, elle porterait de facto, selon leurs détracteurs, la fonction de « prophète de malheur » [11]Pour eux, la peur de la fin du monde, même si elle est appuyée par un discours scientifique, vient légitimer, de manière irrationnelle, une angoisse existentielle propre à la jeunesse. N'est-ce pas une stratégie d'évitement que de minimiser leur combat, qui ressemble selon le point de vue de certains médias à une « croisade » ? [11bis]

Prenons la dénomination de prophète de malheur et procédons à une analyse symbolique. S'il fallait prendre une image, ce serait celle de l'arcane XIII du célèbre tarot marseillais. En premier lieu, on associe négativement cette carte à un présage d'augure funeste : un personnage assez décharné qui tient une faux dans sa main de manière active avance de manière décidée. Cette vision réductrice ne prend pas en compte la totalité du paysage : sur le sol se trouve des « fragments humains, têtes couronnées représentant que quelque soit sa position, tout le monde doit subir la transformation . Personne n’est épargné. Il y a aussi des touffes d’herbes de différentes couleurs montrant que le sol est riche et qu’il est fertile ». Dès lors, le travail de L’Arcane sans Nom n’est pas de faucher mais de bonifier et de faire renaître la vie sous une autre forme. C'est un « travail de nettoyage, une révolution nécessaire au renouvellement ». [12]

Des annonciateurs de changement

Ces jeunes, et tous les jeunes qui se mobilisent avec elles, savent qu'ils « vont devoir réorienter l'énergie mise dans le consumérisme (travailler et consommer) vers des idéaux plus intelligents (partager et savourer) ». [cf.1]

Pour atteindre leur but, les jeunes activistes savent « que ce qui importe, c'est d'être "des influenceurs" motivants pour leurs semblables, plutôt que de froids experts. Ils savent que plutôt que d'accumuler des menaces, il faut inventer des récits mobilisateurs : "il était une fois une humanité et une planète"» .[cf.1] En véritables « petites poucettes »[12bis], elles postent d'un mouvement de pouce sur le clavier tactile, des vidéos sur les réseaux sociaux, jouent avec les images plutôt que de se contenter de brandir des chiffres. Elle mérite mieux l'appellation de génération « C » pour Communication, Collaboration, Connexion et Créativité, plus que celle non objective de génération silencieuse ou Emons (pour émotionnel), autres termes mal appropriés pour la synthétiser. Cette jeunesse sort de sa zone de confort pour ébranler la nôtre, prend un porte-voix et rentre dans l'arène en ne se contentant pas d'utiliser le registre émotionnel. Bien sûr, « c'est bien ce ressort qui joue (...), avec la présence d'une cause à embrasser, mais aussi la demande de réponses concrètes », « l'indignation » y « joue un rôle moteur », « elle est au service d'une pré-occupation première : l'efficacité ». Ainsi, elle interpelle « les pouvoirs publics en dépassant le cadre national, en ne tenant pas compte des frontières et du contexte géopolitique ».[cf.2]

Une position qui se relève « forte » . En faisant « fi des stratégies nationales, des questions qui bloquent les États dans leur prise de décision », cette jeunesse ignore les « politicailleries pour viser plus haut » et s'adresse « finalement à une sorte de gouvernement global ». [cf.2] Naïf ?

Les jeux et enjeux politiques

« La couleur politique est-elle vraiment si importante ? » questionnent Anuna de Wever et Kyra Gantois. [cf.9]

Ces jeunes femmes ont perdu confiance en les représentants du pouvoir, mais veulent retrouver la confiance en les institutions. Pour atteindre leur but, elles doivent entrer dans l'arène. Pourtant, elles se tiennent en dehors de toute lutte politique. Elles réfutent être les pantins ou objets d'un jeu de pouvoir entre les partis politiques. « Je ne crois pas au système politique, et je ne veux donc pas en faire partie. L’environnement est apolitique, et concerne tout le monde », confirme Anuna.[13] Leur succès tient dans l'affirmation de cette indépendance qu'elles se doivent de préserver pour ne pas être corruptibles.

Elles ne sont pas dupes. La fin justifie les moyens. On leur offre des titres honorifiques ( Docteur Honoris Causa, prix Liberté, caméra d'Or , prix de la parole libre ou l'accès à des études prestigieuses. Le prix Nobel, qui sait ?! On leur prédit une carrière politique ou scientifique. Autant d'opportunité pour œuvrer dans leur combat en augmentant leur crédibilité et en redistribuant l'argent récolté. [14] La cohérence demande une rigueur à toute épreuve : il faut parfois refuser un prix pour ne pas augmenter son empreinte écologique par un trajet en avion.

L'ambition pointe le bout de son nez :

« Je trouve que la politique est très intéressante. Ces différents systèmes économiques et le fonctionnement de la société, cela me passionne énormément. J’essaierai toujours d’influencer la politique (...) Si je devais un jour rejoindre un parti politique, je devrais avoir une place au parlement. Je ne veux pas juste être sur une liste. Je suis aussi arrogante que ça ! ».

Il faut garder la tête froide pour atteindre son objectif d'influenceur :

« Presque tous les partis politiques de notre pays m’ont demandé de les rejoindre. Mais je préférerais m’attaquer à la problématique du climat au niveau international. Je sais que c’est ambitieux, mais je me suis constitué un grand réseau et des gens connaissent mon nom. Quand des présidents de parti citent votre nom dans des débats et vous utilisent comme exemple, cela veut dire que vous leur avez fait impression. De cette façon, j’ai déjà apporté ma petite pierre. Je crois que j’ai de ce fait la possibilité d’évoluer plus vite. J’ai, par exemple, déjà reçu des offres de la London School of Economics. Prochainement, je vais y publier un rapport académique. » précise Anuna.

Les jeunes militantes restent pragmatiques. Le vote est la première arme pour agir. Or, c'est une arme qu'elles n'auront en leur possession qu'à la majorité, Aussi, s'adressent-elles directement aux électeurs [15] pour influencer les électeurs en faveur de mesures écologiques drastiques. Le poids des urnes. Elles en ont pris la mesure. Les résultats que la jeunesse militante a influencés ne sont pas suffisants. Eh, quoi ?! C'est un bon début. Rome ne s'est pas construite en un jour. Leur combat non plus. [16]

Une vague verte contre le raz-de-marée sombre

Cette jeunesse a « voté par curiosité et non par peur » en faveur de la démocratie.

The Shap, un court-métrage réalisé par Jaco Van Dermael dans le cadre de #EUandME, une campagne qui vise à encourager le dialogue avec les jeunes sur l’Europe l'illustre parfaitement. Elle se rend aux urnes lorsqu'elle atteint la majorité ou harangue en attendant de pouvoir le faire. Elle s'engage. Pour la justice sociale et climatique. Contre l'obscurantisme [17]d'un vieux monde assujetti à la valeur pétrole[18]. Dans un paysage apocalyptique digne du film Le dernier Cheval de Turin de Béla Tarr[19], le soleil ne se montre plus, le ciel menace de vous tomber sur la tête. La parole d'une jeune femme stoppe la tempête perpétuelle, chasse la pluie noire qui inonde la ville, ramène la promesse d'un avenir meilleur, réveille l'humanité. Autour d'elle, tous, auparavant terrés dans un mutisme solitaire, se tiennent désormais la main, solidaires.

L'effet papillon

Depuis le 20 août, jour durant lequel Greta Thunberg s'assied devant le Parlement Suédois, l'effet papillon a eu lieu. À l'image de ce petit insecte qui, en apparence, ne pourrait pas avoir à lui seul d'influence particulière sur le climat, et qui pourtant pourrait provoquer par ces simples battements d'ailes à une extrémité de la Terre une tornade à l'autre bout, la mobilisation citoyenne a une influence particulière sur le destin de la « non-assistance à planète en danger » et la bonne « marche du monde » pour le climat. [20]

Est-il nécessaire de rappeler le cours des évènements ? La grève hebdomadaire des lycéens et étudiants, la démission de Nicolas Hulot qui déboucha sur d'autres marches pour le climat, l'appel des 200, les actions parallèles d' Extinction Rebellion et de l'Affaire du Siècle, les marches particulièrement fédératrices du 8 décembre et du 15 et 16 mars, mais également le travail de différentes personnalités [21] [22] [23] et campagnes [24], [24bis] en faveur de la préservation de la biodiversité. Tous ces « échauffements citoyens »[24] s'ajoutent aux rapports des experts du GIEC [25] et de l'IPBES.

Un cri de ralliement collectif et intergénérationnel

Le cri de ralliement collectif et intergénérationnel ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Avec l'appel de la mobilisation du 24 mai dernier, une semaine d'actions en septembre visant à « déclencher une résistance de masse » a été annoncée par le collectif international de jeunes militants pour le climat. Avec la promesse de « marquer un nouveau départ » dans une rébellion qui ne saurait être celle « d’une génération isolée ». Un défi auquel à répondu un ensemble de personnalités à travers le monde [26] et avant eux la génération de leurs aïeux, les Grands-parents pour le Climat.

Espérons que cette résistance saura enfin faire converger les résistances parallèles et conjointes. Espérons qu'elle portera aussi puissamment ses fruits que celle initiée par Extinction Rebellion à Londres [27], qui influença la prise de décision du Parlement britannique de déclarer l'état d'urgence climatique. La réussite tenait dans son caractère disruptif. Loin de se contenter de manifestation et d'actions isolées comme dans d'autres villes d'Europe, les activistes ont bloqué des sites stratégiques de la capitale britannique. Ainsi, ils ont empêché la circulation, et ce sans interruption pendant une semaine et attirant l'attention des médias et des citoyens non sensibilisés et davantage obnubilés par la crise économique.[28], [29]

Le parcours de la mobilisation est un parcours qui doit tenir dans la durée, comme l'explique Anahita Grisoni, chercheuse affiliée à l’Unité mixte de recherche environnement, ville, société de l’université de Lyon dans un article sur Extinction Rebellion.

Influenceur et écoguerrier, les deux faces d'une même figure sacrificielle

Quel est le prix à payer pour cette démarche jusqu'en boutiste et durable ?

Selon les armes prises et les degrés d'activisme, les répercussions individuelles ne sont pas les mêmes.

La voie la plus radicale de la désobéissance civile, le plus généralement non violente, conduite au tribunal [30], [31], sans gratification aucune si ce n'est la satisfaction personnelle de faire partie de la catégorie des justiciers tous-terrains discrets, mais pas masqués, les « écoguerriers ».

Pour ceux-là, la légalité n'est pas une barrière infranchissable. « On voit que dans les cadres conventionnels de mobilisation, on obtient assez peu de résultats. Cela fait des années que l’urgence climatique est là. Tout le monde le sait. Et il n’y a rien qui bouge. Raison pour laquelle on pense qu’on doit sortir de ce cadre conventionnel, quitte à prendre des risques juridiques d’aller vers des procès et parfois même des risques physiques parce que ce sont des actions qui peuvent avoir aussi ce type de risques. Avec l’urgence qui est là, cela devient nécessaire », témoigne un membre du collectif Act for Climate Justice. "Il y a des exemples au niveau international assez célèbres comme 'Ende Gelânde' en Allemagne qui vise à bloquer les mines de charbon. En Angleterre, il y a le mouvement 'Extinction Rebellion' qui a bloqué plusieurs fois d’affilée tous les ponts à Londres. Voilà des démarches qui perturbent le système, qui permettent de mettre vraiment une pression sur le monde économique, politique et surtout de médiatiser les enjeux " [32]

La voie la plus douce consiste à endosser le costume de négociateur publique ou de catalyseur médiatique. Le risque ? La médiatisation dévie des enjeux vers les figures qui l'incarnent. Entre héroïsation et lynchage médiatique. Que Greta Thunberg, Anuna De Wever soient des jeunes filles qui assument leur particularité (autisme, non genrée) n'est pas anodin. Parce qu'elles représentent, sans le vouloir un éco-feminisme [33], [34] elles sont malmenées, dépréciées, moquées [35]. Qu'importe ! Elles tiennent bon. Elles n'ont pas l'impression de sacrifier leur jeunesse, mais plutôt de contribuer à la sauver. Pour Greta Thunberg et sa famille, la sortie du circuit scolaire n'est pas un souci. Sa mission lui prend tout son temps. Elle s'offre un an de parenthèse. Un an de parenthèse, cela suffira-t-il au réveil civilisationnel ?

L'avenir confirmera si cette génération est sacrifiée ou précurseur.

Sarah Seignobosc

[1] Christophe André, « De l'inertie climatique », journal Le Un, numéro 240, 13 mars 2019, page 6.

[1bis] Aurélien Barrau, Le plus grand défi de l'histoire de l'Humanité, Michel Lafon, 2 mai 2019, 143 pages.

[2] Naomi Klein, Tout peut changer, Actes Sud, 19 mars 2015, 640 pages.

[2 bis] Anne Muxuel d'après les propos recueillis par Julien Bisson, Laurent Greilsamer, « Ces jeunes interpellent la planète tout entière », journal Le Un, numéro 240, 13 mars 2019, pages 5-6.

[3] Extrait de la présentation faite du livre de Naomi Klein par Actes Sud.

[4] RTL, « Marche pour le climat: Adélaïde, la militante belge, dans le train pour Paris avec Greta », RTL Info, 22 février 2019.

[5] AFP, « Emmanuel Macron reçoit Greta Thunberg et Adelaïde Charlier: elles sont ensuite invitées dans l’émission Quotidien », Sud Info, 22 février 2019

[5bis] Brut, « Le message de Greta Thunberg à Emmanuel Macron », YouTube, 18 février 2019.

[6] Beniamino Morante, « Greta Thunberg va voir le pape et une Italie loin d'être conquise », Le Courrier International, 17 avril 2019.

[6 bis] Brut, « Au Vatican, Greta Thunberg remercie le Pape pour son engagement pour la planète », Euronews, 17 avril 2019.

[7] Letters, « A natural solution to the climate disaster », The Guardian, 3 avril 2019.

[8] Greta Thunberg, Rejoignez-nous, collection « Société », Kero Éditions, 24 avril 2019, 32 pages, extrait.

[8] Anuna De Wever, Kyra Gantoins, avec Jeroen Olyslaegers, Nous sommes le climat, collection « Essais-Documents », Stock Éditions, 9 mai 2019, 64 pages, extrait.

[10] Pascal Bruckner, « Greta Thunberg ou la dangereuse propagande de l’infantilisme climatique », Le Figaro, 9 avril 2019 ; Laurent Alexandre, « Greta Thunberg est instrumentalisée par des militants extrémistes» », Le Figaro, 18 mars 2019 ; Laurent Alexandre, « Greta Thunberg, le coup marketing de la décennie » », L'Express, 3 avril 2019 ;

«Greta Thunberg est instrumentalisée par des militants extrémistes»

[10bis] Anuna De Wever a été accusée d'être le pion du parti belge néerlandophone Groen qui se réclame de l'écologie politique. Lire l'article qui l'évoque : Koen De Nef, « Le climat est le sujet le plus global qui puisse exister ! », Metro, 24 mai 2019.Dans un article de Reporterre publié le 9 février, Isabelle Attard, ancienne députée EELV, s'interroge sur la fabrication de son image par Ingmar Rentzhog.

[11] TV5MONDE Info, « Ces jeunes en croisade pour le climat », Le Figaro, YouTube, 15 février 2019.

[11bis] Claire Hugon, « Youth for Climate », Blog de Philippe Lambers,,1 février 2019 : La jeunesse mobilisée pour le climat s'est fait « taxer » par Ralph Packet du parti NVA de « doomdenkers ».

[12] Michel Serres, Petite Poucette, collection « Essais & Documents », Éditions Le Pommier, 30 mars 2011, 90 pages.

[12bis] Michel Serres, Petite Poucette, collection « Essais & Documents », Éditions Le Pommier, 30 mars 2011, 90 pages.

[13] Joyce Azar , « Portrait : Anuna De Wever, l’activiste pour le climat qui ne veut être "ni fille, ni garçon" », NWS, 28 janvier 2019.

[14] Gustav Gelin, « Därför nobbar Greta Thunberge klimatpriset »

[15] Le Figaro avec Afp, « Climat: Greta Thunberg lance un appel à voter aux Européennes », Le Figaro, 16 avril 2019.

[16] Belga, « Climat: "Nous n’aurions pas pu faire mieux" », estime Anuna De Wever », RTBF, 24 mai 2019.

[17] Belga, « Anuna De Wever ne mâche pas ses mots : "Cela ressemble à un retour en arrière" », La Libre, 27 mai 201

[18] Antonin Marsac, « Anuna De Wever: "Tout est fait pour qu’on soit littéralement accros aux énergies fossiles" », La Libre, 24 mai 2019.

[19] Isabelle Regnier, « "Le Cheval de Turin" : magistral final pour Béla Tarr », Le Monde, 29 Novembre 2011.

[20] Expressions que l'on retrouve dans les slogans des manifestations et dans les médias. Cf.[25]

[21] Aurélien Barrau est un astrophysicien et militant écologique. Il a publié notamment une tribune dans libération et un livre. Cf [1bis].

[22] Valerie Cabanes est une juriste qui milite pour la reconnaissance du crime d'Écocide dans le droit international. Elle réalise des conférences et a publié différents livres en lien avec ce sujet.

[23] Cyril Dion est un écrivain et réalisateur militant écologiste. Il est un des initiateurs de l'Affaire du Siècle et le premier directeur du Mouvement Colibri, et le coréalisateur du film documentaire Demain. Il a écrit plusieurs essais sur l'écologie.

[24] La campagne glyphosate « J'ai des pesticides dans mes urines ! Et toi ? » se présente ainsi : « une centaine de citoyens à travers la France a pratiqué des analyses d’urines pour rechercher des traces de glyphosate, principal marqueur de notre ingestion quotidienne de pesticides. Le glyphosate est une molécule de synthèse créée par l’homme et impossible à trouver naturellement dans l’environnement. 100 % des analyses ont été positives, preuve de la présence des pesticides dans notre organisme ».

[24bis] L'association « Nous voulons des coquelicots » est un « appel à la résistance pour l'interdiction de tous les pesticides ». Un livre du même nom, Nous voulons des coquelicots a été publié aux éditions Les Liens qui libèrent par Fabrice Nicolino et François Veillerette.

[25] terme utilisé par les médias, notamment Le Un, numéro 240, 13 mars 2019.

[25bis] Olivier Monod, « Où peut-on trouver le rapport du Giec en français? », Libération, 11 octobre 2018.

[26] Les invités de Médiapart, « En grève pour le climat avec les jeunes », Médiapart, 24 mai 2019. En réponse à l'appel suivant : Les invités de Médiapart, « C'est une invitation formelle: faites grève avec nous! », Médiapart, 23 mai 2019.

[27] Source Ouest France avec AFP, « Blocages à Londres : Extinction Rebellion réclame un 'état d’urgence climatique" », Reporterre, 17 avril 2019.

[28] Antoine Schaub, « À Londres, Extinction Rebellion éteint le Brexit », Blog Le Temps, 22 avril 2019.

[29] Afp, « Extinction Rebellion, ce mouvement écolo qui chamboule Londres », La Croix, 18 avril 2019.

[30] Lucie Lespinasse, « XR, des «écowarriors» en quête de confrontation », Libération, 18 avril 2019.

[31] Nathan Mann, « Décrochage de portraits de Macron : des militants pour le climat en garde à vue », Libération, 21 mars 2019.

[32] Patrick Michalle, « Changement climatique: ces activistes qui appellent à la désobéissance civile »,RTBF, 2 décembre 2018.

[33] Maxime Biermé, « Greta, Anuna, Kyra, Adélaïde,... que des femmes pour le climat ? », Le Soir +, 21 février 2019.

[34] Margaux Lacroux, « Les femmes ont toujours été plus nombreuses que les hommes à se battre pour l'environnement », Libération, 12 mars 2019.

[35] Clément Arbrun, « Qui veut la peau des jeunes militantes (et pourquoi)? », Cheek Magazine, 5 avril 2019.