Nous avons vu dans la première partie le sens que nous donnons à la symbiose : un vivre ensemble qui s’étendrait au territoire. L’analyse d’un lieu commence par sa géographie, sa géologie et ses ressources. Aussi, nous avons pu observer la métropole construite dans une cuvette, au croisement de quatre plateaux géologiques où convergent les rivières et les routes. L’agglomération parisienne est entourée de croissants forestiers mais aussi de terres agricoles réduites comme peau de chagrin. Regardons maintenant ce qui fragilise cette métropole du Grand Paris. Comme la dune, le territoire artificialisé des villes est relativement uniforme, simple et pauvre en relations symbiotiques. Il est relativement fragile face aux crises environnementales (au réchauffement climatique, aux crues) ou à l’approvisionnement en énergie, en alimentation, en eau. La croissance urbaine et son lot de nuisances, le bruit, la destruction des écosystèmes, l’assèchement des cours d’eau et des zones humides, la pollution, la congestion, l’exploitation et l’artificialisation des sols peuvent être considérés comme des phénomènes de régression dans la relation au territoire. Analysons en particulier six fragilités du territoire : l’étalement urbain, la pollution sonore, la pollution atmosphérique, le risque de crue, l’îlot de chaleur et l’insécurité alimentaire.

Construction d’un territoire hors sol

La recherche ininterrompue de croissance économique durant deux siècles a profondément modelé la Métropole, dopé son développement, voire son surdéveloppement en une formidable machine devenue complètement hors sol. Aujourd’hui, l’agglomération parisienne concentre près de 20 % de l’ensemble de la population française sur seulement 2 % du territoire national, cette surdensité est la base de nombreux maux. La Métropole est le fruit de l’industrialisation des trente glorieuses, elle continue sa croissance dans l’illusion d’abondance de ressources, dans le tourbillon de la concurrence, du consumérisme, des échanges mondiaux de marchandises, des biens, du savoir et des services… Dans cet élan, elle a cru pouvoir s’affranchir de son territoire, devenu simple substrat, telle une culture hors sol. La ville a alors pris la forme d’une infrastructure sans âme, un aspirateur géant dont le rôle était d’absorber les flux mondiaux. Pour le modernisme, la ville est une machine, aussi on l’affuble de multiples “tuyaux”, tentacules multiformes permettant de pomper, d’importer dans un flux linéaire et de concentrer tout ce dont elle a besoin : humains, services, savoirs et marchandises. Métropole-capitale, elle concentre tous les pouvoirs : politiques, institutionnels, économiques, intellectuels avec les sièges des institutions, les principaux sièges sociaux d’entreprises, les universités, la presse nationale, les think tanks, les lobbys, les institutions culturelles, etc. Elle diffuse cette domination sur le territoire mondial et dans un même flux linéaire, exporte son savoir, ses services, ses biens mais aussi ses déchets et sa pollution.

Agrandissement : Illustration 1

Les premiers “tuyaux” ayant largement structuré le paysage francilien sont les routes : Paris est un croisement, depuis les voies préromaines jusqu’aux routes programmées par Colbert au XVIIe siècle, routes royales, impériales puis nationales rayonnant autour de la ville[1]. Le tracé de ces premières routes était rectiligne et leur profil en long fut soigneusement étudié pour suivre la topographie et économiser ainsi les remblais et les déblais ; intelligence frugale. En 1837, la première ligne ferroviaire (de Paris-Saint-Lazare à Saint-Germain-en-Laye) est ouverte, aujourd’hui l’agglomération parisienne compte environ 500 gares, 1500 km de lignes régionales et la convergence de toutes les principales lignes nationales. Depuis la fin du XIXe siècle, l’eau potable est acheminée à Paris sur 100 à 150 km depuis la Bourgogne, la Normandie et la Picardie. La région compte aussi 500 km de voies navigables, la Seine et ses affluents transportent environ 10% du tonnage des marchandises. L’ensemble de ces “tuyaux” acheminent denrées et excrétions, énergies et rejets, communication à très haut débit et eaux grises : rail, routes, fibres, aéroports, lignes à haute tension, buses d’assainissement, autoroutes, RER, métro et super-métro... Le territoire francilien importe par camions plus de 180 millions de tonnes de marchandise par an (soit près de 90% du tonnage), une grève des transports routiers pourrait facilement affamer la capitale. L’“urbanisme de tuyaux” a progressivement fragilisé la ville, il a construit une agglomération, certes connectée au monde, mais déconnectée de son territoire. La distance moyenne parcourue par les produits alimentaires et agricoles est passée de 200 km à la fin du XIXème siècle à 660 km aujourd’hui. Cette dépendance est une des premières fragilités du territoire urbanisé, elle s’est construite sur la croyance en l’abondance des ressources alors que la planète constitue un réservoir fini. Ces questions de résilience et de gestion de l’approvisionnement des ressources ont été abordées dans un autre article.

Les routes et les autoroutes constituent le « tuyau » le plus visible et l’un des plus invivable dans le paysage urbain. A l’instar du boulevard périphérique qui enserre Paris, les routes constituent des frontières étanches, beaucoup sont saturées et sources de multiples nuisances, de stress, de bruits, de gaz d’échappement, d’accidents. Elles forment des murailles entre les quartiers, physiques, mentales, foncières et politiques. Ivan Illich notait déjà au début des années 1970 le curieux paradoxe de ces infrastructures censées faciliter le trafic mais qui au contraire nous ralentissent dans leurs embouteillages. Les moyens de transport rapides nous font perdre plus de temps que la marche à pied. Ainsi, il avait calculé dans son « concept de vitesse généralisée »[2] qu’en prenant en compte le temps moyen passé à travailler pour acquérir une automobile et en payer les frais, le carburant, ajouté au temps passé à la conduire, la vitesse moyenne d’une automobile pouvait être ramenée à 6 km/h. Sur le périphérique parisien, constamment saturé par plus d’un million de véhicules par jour, la vitesse moyenne réelle n’est que de 35km/h. Ramenée à son coût social et environnemental « généralisé » suivant le calcul d’Illich, cette vitesse serait probablement négative.

Pourtant les autorités continuent de programmer des autoroutes, ou des bretelles d’autoroutes, certaines à proximité immédiate d’écoles et d’habitations. Le projet d’échangeur entre l’A86 et l’A1, au niveau du quartier Pleyel, à Saint-Denis jouxte le groupe scolaire Pleyel-Anatole-France, qui accueille près de 700 enfants de 3 à 12 ans. Il prévoit un trafic de 20 000 véhicules par jour. Proche du futur village olympique, il figure dans le programme des réalisations pour les Jeux Olympiques de 2024. Des associations viennent de déposer un recours contre ce projet. Cela semble évident, mais une étude déjà ancienne de l’urbaniste danois Jan Gehl[3] a montré que la qualité urbaine est inversement proportionnelle à l’importance du trafic automobile dans un quartier. Ainsi, une rue connaît plus d’interactions sociales, de relations amicales, de sentiments d’appartenir à un quartier lorsque la circulation y diminue. Il existe une relation entre la vie de quartier et la nuisance du trafic qui le traverse. Sans voiture, la rue peut être appropriée par les piétons et surtout les jeux d’enfants. Au contraire, lorsque les autoroutes le cloisonnent, le territoire périurbain est impossible à traverser à pied ou à vélo, cette fragmentation est aussi une fragilité.

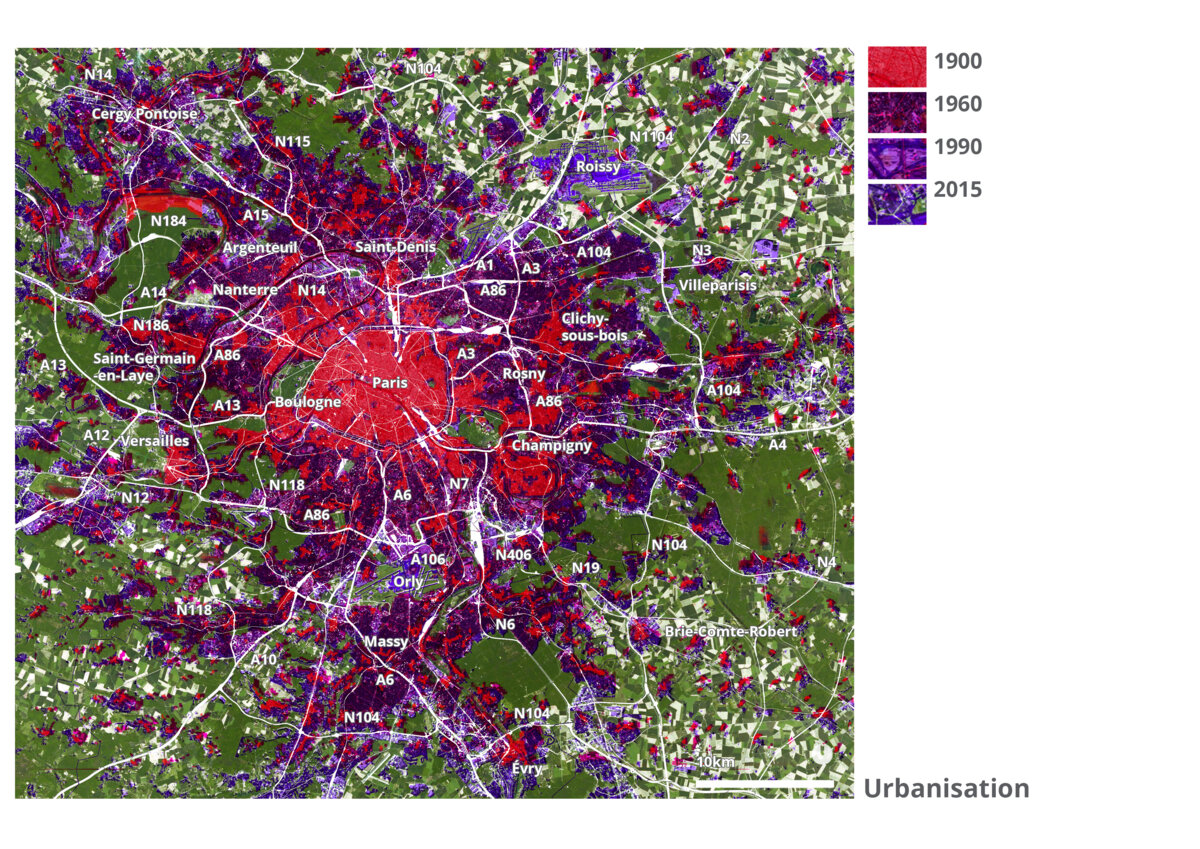

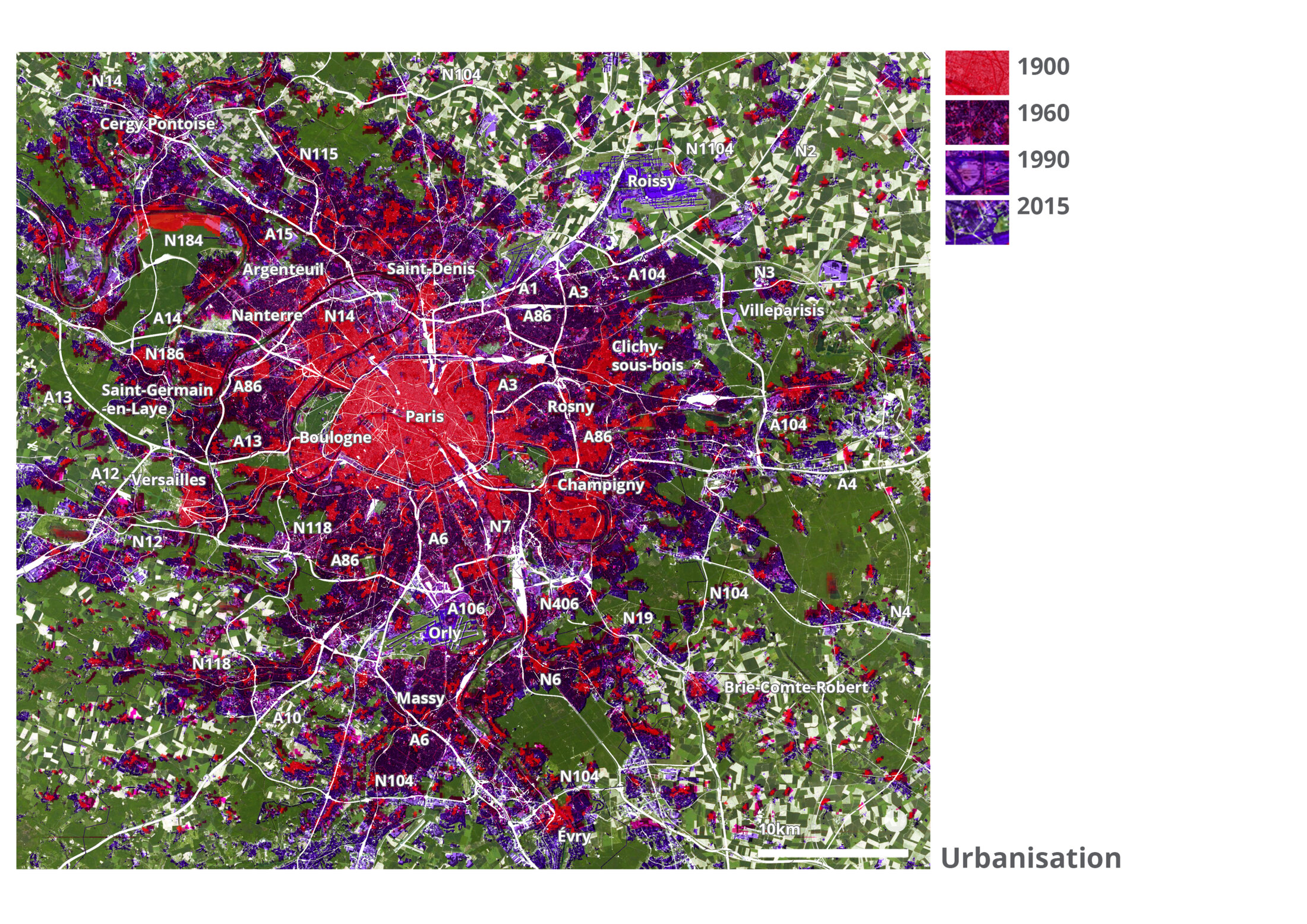

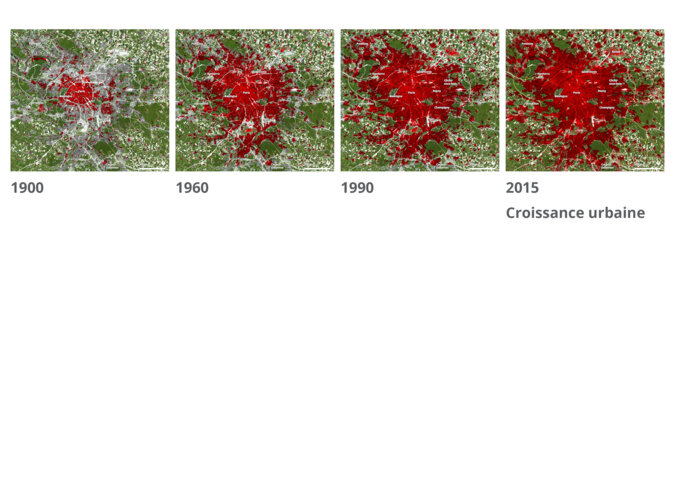

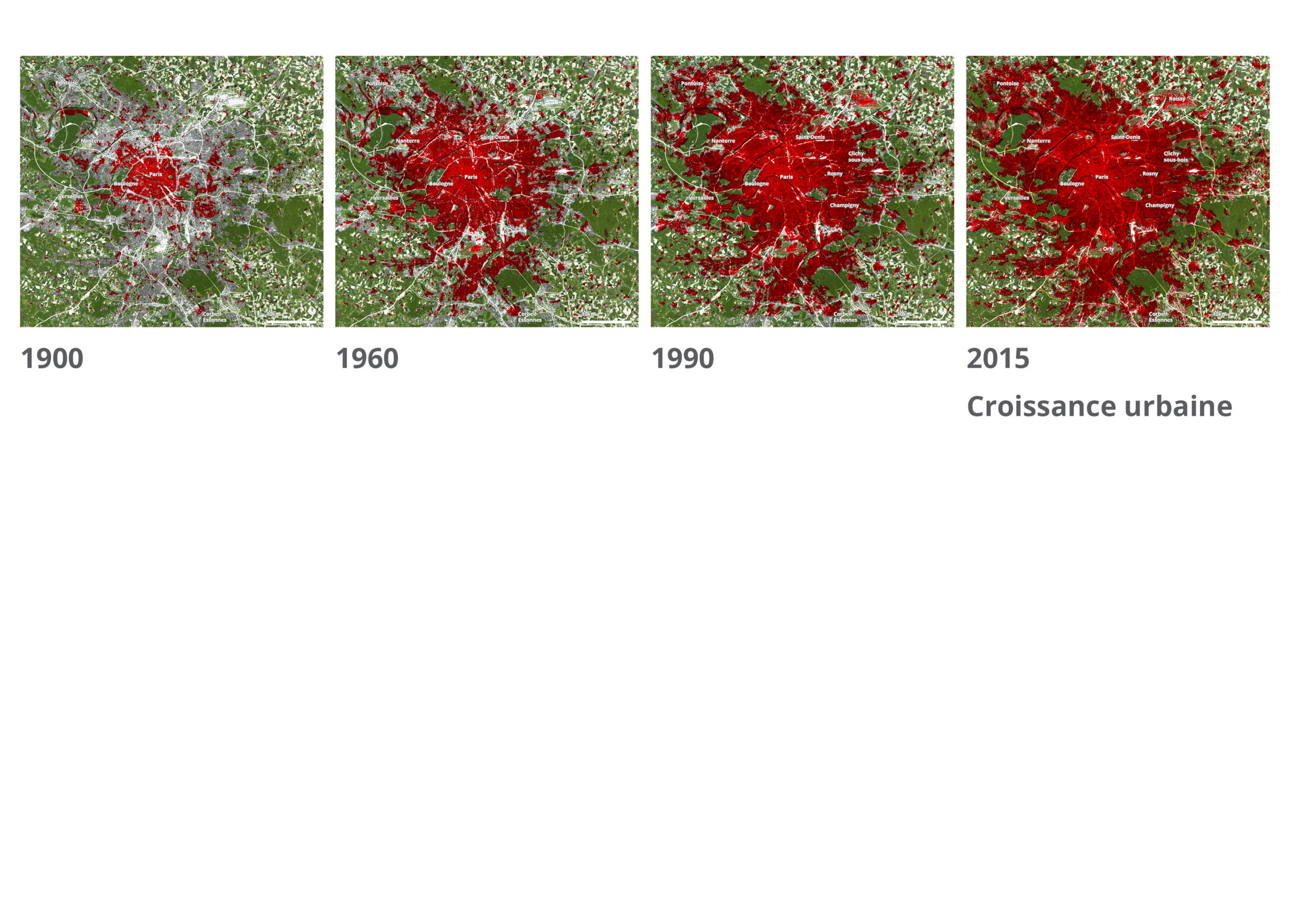

La croissance urbaine de l’agglomération parisienne a démarré le long des vallées (Seine, Marne, Bièvres, Yvette, Orge, Yerres, Montmorency) et des axes de communication, des routes et des voies ferrées (en «doigts de gants») puis s’est développé en extension des zones déjà urbanisées (croissance en tâche d’huile). Dans l’après-guerre, l’abondance d’énergie fossile bon marché, le développement du transport routier et des moyens de communication ont produit une croissance continue et une consommation extensive et rapide du territoire. Les grands ensembles, les grands équipements, les industries puis les villes nouvelles sont venus occuper principalement les plateaux, les terrains plats anciennement maraîchers. Cette croissance urbaine rapide et mal maîtrisée s’est produite dans une accumulation, une superposition de gestes incohérents, détachés des contraintes et des ressources de son territoire d’assise. En 100 ans, l’accroissement de la surface de l’agglomération parisienne s’est réalisé aux dépens des terres agricoles, les forêts ont été ménagées (Boulogne, Vincennes, Meudon, Saint-Germain, Marly…). Si cet étalement est lié à l’augmentation exponentielle de la population, il a été beaucoup plus rapide. Ainsi, entre 1900 et 1990, sur le territoire de la petite couronne, la population était multipliée par 2,5 alors que la surface urbanisée l’était par près de 4. La surface urbanisée par habitant est passée de 50 à 85 m². Entre 2003 et 2012, 974 ha de terres ont été artificialisées chaque année en Île-de-France, soit l’équivalent de la ville de Paris tous les onze ans.

Agrandissement : Illustration 2

La consommation extensive de terres, la croissance continue de l’agglomération a produit un cloisonnement des espaces naturels et agricoles, mais aussi un cloisonnement de l’espace urbain. La ville a perdu sa mixité au profit de fonctions séparées et juxtaposées : grandes infrastructures de transport, réserves de gros équipements, centres commerciaux, aires de parking, zones logistiques, ensembles de bureaux, surenchère des panneaux publicitaires, friches industrielles et nappes pavillonnaires standardisées... Les urbanistes Bernardo Secchi et Paola Vigano ont nommé ces lieux les « propriétés de Lucifer »[4]. A l’instar des routes, le contournement de ces grands équipements rallonge les parcours, supprime l’échelle humaine et dépossède les habitants de leur territoire. Le tissu urbain discontinu et privatisé rend le déplacement automobile indispensable. Ville désincarnée, elle n’a pas été produite pour les individus, à l’échelle du corps mais à l’échelle de l’automobile. Le périurbain est le territoire où la voiture est le plus utilisée, ce qui le rend 3 à 4 fois plus consommateur d’énergie que la ville dense. Avec le projet Trottoirs du Grand Paris, Bernardo Secchi et Paola Vigan ont proposé de traverser le tissu industriel, de la Gare du Nord à Saint-Denis en prolongeant les trottoirs de Paris[5]. De même le projet des sentiers du Grand Paris propose un itinéraire de randonnée de 500 km de long pour explorer la métropole.[6]

Support de la machine métropolitaine, la terre, le territoire n’est plus une ressource, un bien commun mais un simple substrat avec une valeur marchande. Cette valeur augmente au rythme de la croissance et de la concentration humaine. La pression foncière a transformé le territoire métropolitain en un produit de spéculation, une source de rente, un support lucratif pour centres commerciaux, autoroutes, parkings, bureaux, zones pavillonnaires, immeubles d’habitations. Étendre la Métropole est une activité fructueuse, seulement la destruction, ou la fragilisation de l’environnement ne profite qu’à quelques-uns au détriment de tous : le déboisement, l’artificialisation de terres agricoles, ou autres activités nuisibles apportent des bénéfices individuels, des profits pour les aménageurs et les promoteurs qui lotissent les sols, les bâtissent et les revendent, alors que les conséquences de ces dégradations concernent l’ensemble de la collectivité. Le profit économique revient au secteur privé, tandis que les coûts sociaux et environnementaux incombent sur le long terme au secteur public. C’est ainsi que paradoxalement, certains conçoivent la destruction de l’environnement comme bonne pour l’économie. Les extensions urbaines, grands projets d’infrastructures, lotissements sont générateurs de profits et de croissance à l’opposé de la nature et de tous les « biens gratuits » et abondant qu’elle nous procure (oxygène, eau, nourriture, énergie…).

Dès 1973, l’économiste Ernst Friedrich Schumacher[7] critiquait la méthode d’évaluation « coût/bénéfice ». Celle-ci est encore utilisée aujourd’hui pour justifier l’utilité publique des grands projets d’infrastructures et leur destruction systématique de l’environnement : « Pour faire entrer des valeurs non-économiques dans le cadre du calcul économique, les économistes utilisent la méthode de l’analyse coût/bénéfice. On pense en général qu’il s’agit d’un raisonnement éclairé et progressif, puisqu’il s’efforce à tout le moins de prendre en considération des coûts et des bénéfices dont on risquerait de ne tenir aucun compte autrement. [...] Il ne peut qu’aboutir à une tromperie, de soi-même ou des autres, car vouloir mesurer ce qui ne se mesure pas est absurde. Ce n’est autre qu’une méthode compliquée, pour aller de notions préconçues à des conclusions décidées d’avance. Pour obtenir les résultats souhaités, il ne reste plus qu’à attribuer des valeurs convenables aux coûts et aux bénéfices qui ne se chiffrent pas.

L’absurdité logique n’est cependant pas le plus grand défaut de l’entreprise. Prétendre que tout a un prix, autrement dit que l’argent est la valeur suprême, est pire encore pour la civilisation et menace celle-ci de ruine. »

Dans le processus de métropolisation, la financiarisation du foncier reste sans doute un des moteurs les plus importants de la croissance urbaine. Le projet d’aménagement du Grand Paris est au départ celui d’un super métro aux coûts démesurés, dont les futures gares produisent déjà des surenchères, de la spéculation et de la gentrification.

Pollution sonore

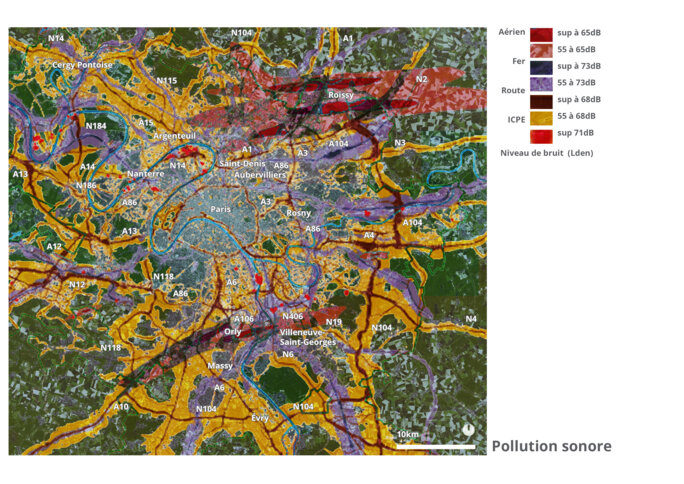

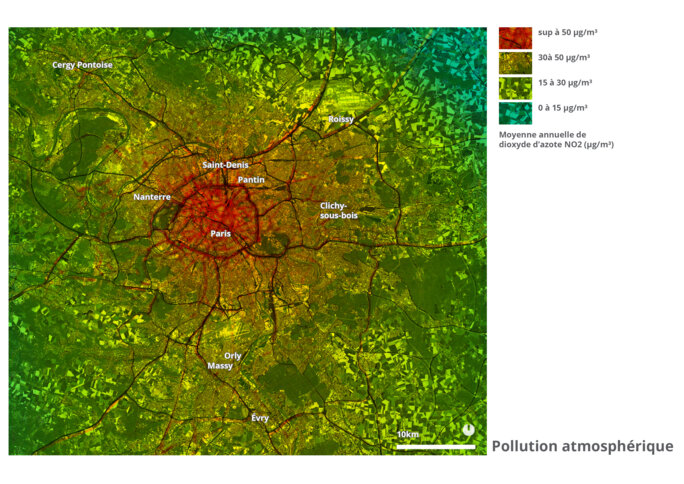

La carte des pollutions sonores en Île-de-France montre l’étendue du problème, elle est réellement effrayante. La pollution sonore liée aux transports, la circulation routière, le réseau ferroviaire, le trafic aérien est devenu un enjeu sanitaire prioritaire.

Agrandissement : Illustration 3

En 2018, l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) a publié le «noise guidelines for the european region». Il fixe des seuils et des objectifs d’exposition au bruit. Le niveau sonore moyen maximal est de 68 dB Lden. Au-delà de ce seuil, l’impact sanitaire est considérablement accru. La limite de 53 dB est l’objectif à atteindre pour se prémunir de l’impact nocif du bruit sur les populations. Selon les mesures effectuées par BruitParif, 88% des habitants du Grand Paris subissent un volume sonore supérieur à cette limite de 53 dB. De plus, 14% des habitants sont exposés à un bruit supérieur à 68 dB. Notamment dans les zones avoisinant les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d’Orly. Les études scientifiques rassemblées par l’OMS dressent une liste des pathologies liées à la pollution sonore : déficit auditif, perturbation du repos, du sommeil, hypertension, stress, risques cardiovasculaires… De plus, elle participe à la réduction de l’espérance de vie des populations exposées par les maladies et troubles qu’elle entraîne.

Une étude de BruitParif[8] (l’observatoire du bruit en Ile-de-France) de février 2019 conclut que « 107 766 années de vie en bonne santé sont perdues tous les ans en Ile-de-France à cause des nuisances sonores des transports (routes, voies ferrées, aéroports) ». Il s’agirait de « la seconde cause de morbidité derrière la pollution atmosphérique ». BruitParif calcule pour les francilien·ne·s, une perte moyenne de 10,7 mois de vie en bonne santé à cause de la pollution sonore et jusqu’à 42 mois de vie dans les zones les plus exposées. La pollution impacte l’ensemble de l’agglomération, les quartiers longeant les principaux axes routiers, les voies ferrés, les autoroutes, les abords du périphérique. Dans Paris, 112 écoles, 11 crèches, 20 établissements de santé sont touchés. Aubervilliers est touché à la fois par les bruits autoroutiers et par ceux des trains. Les villes situées dans l’axe des pistes d’Orly, du Bourget et de Roissy sont aussi particulièrement impactées, c’est le cas des communautés d’agglomération du Grand-Orly-Seine-Bièvre, de Plaine Vallée, de Roissy Pays de France, de Val Parisis et des communes densément peuplées du Val-d’Oise. Certains territoires conjuguent les bruits des trafics routier, ferroviaire et aérien, comme Argenteuil ou Villeneuve-St-Georges. Par ailleurs, ces pollutions sonores ne perturbent pas seulement les humains. Elles affectent aussi les animaux, comme les oiseaux, les amphibiens et certains insectes.

Pollution NO2

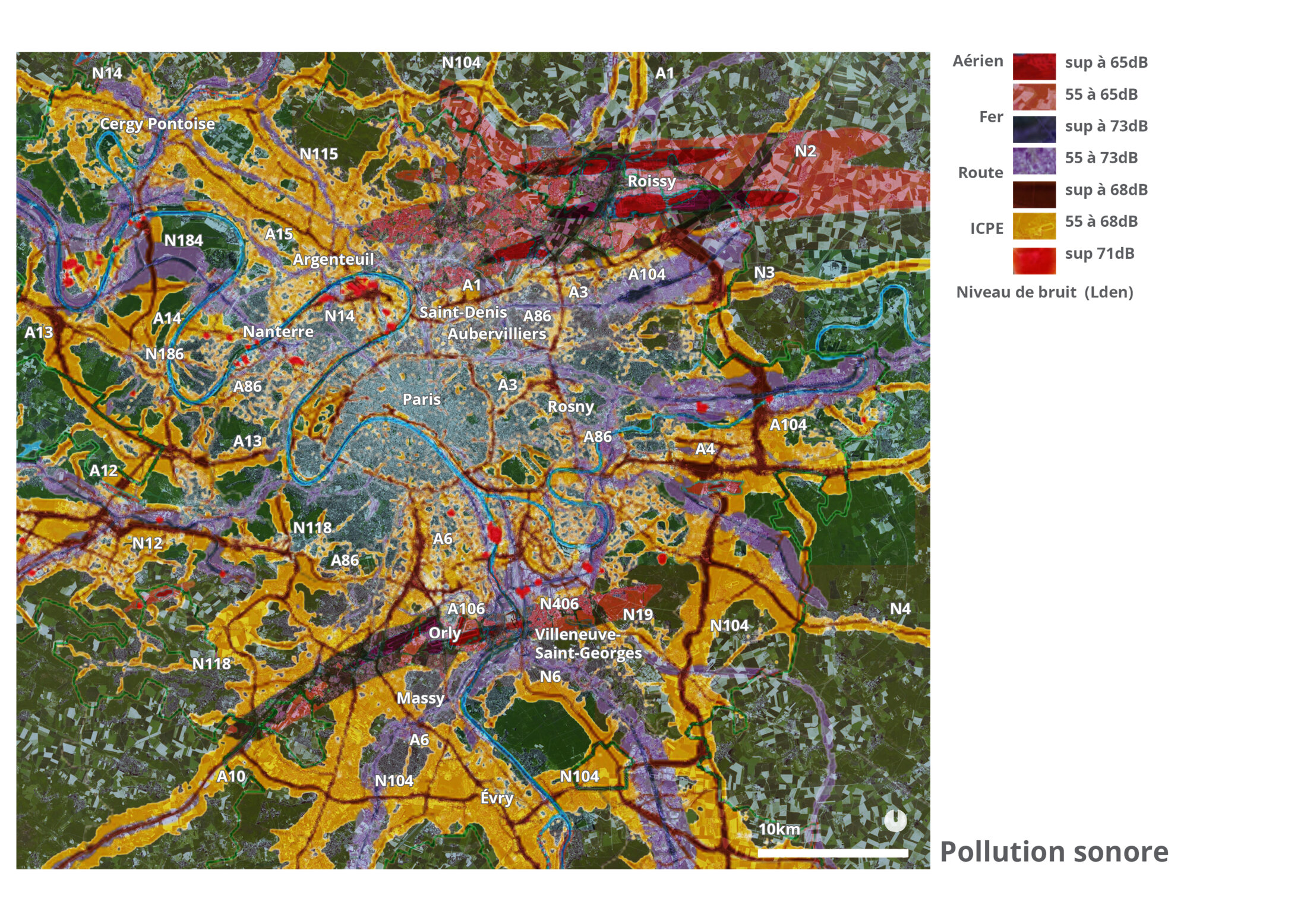

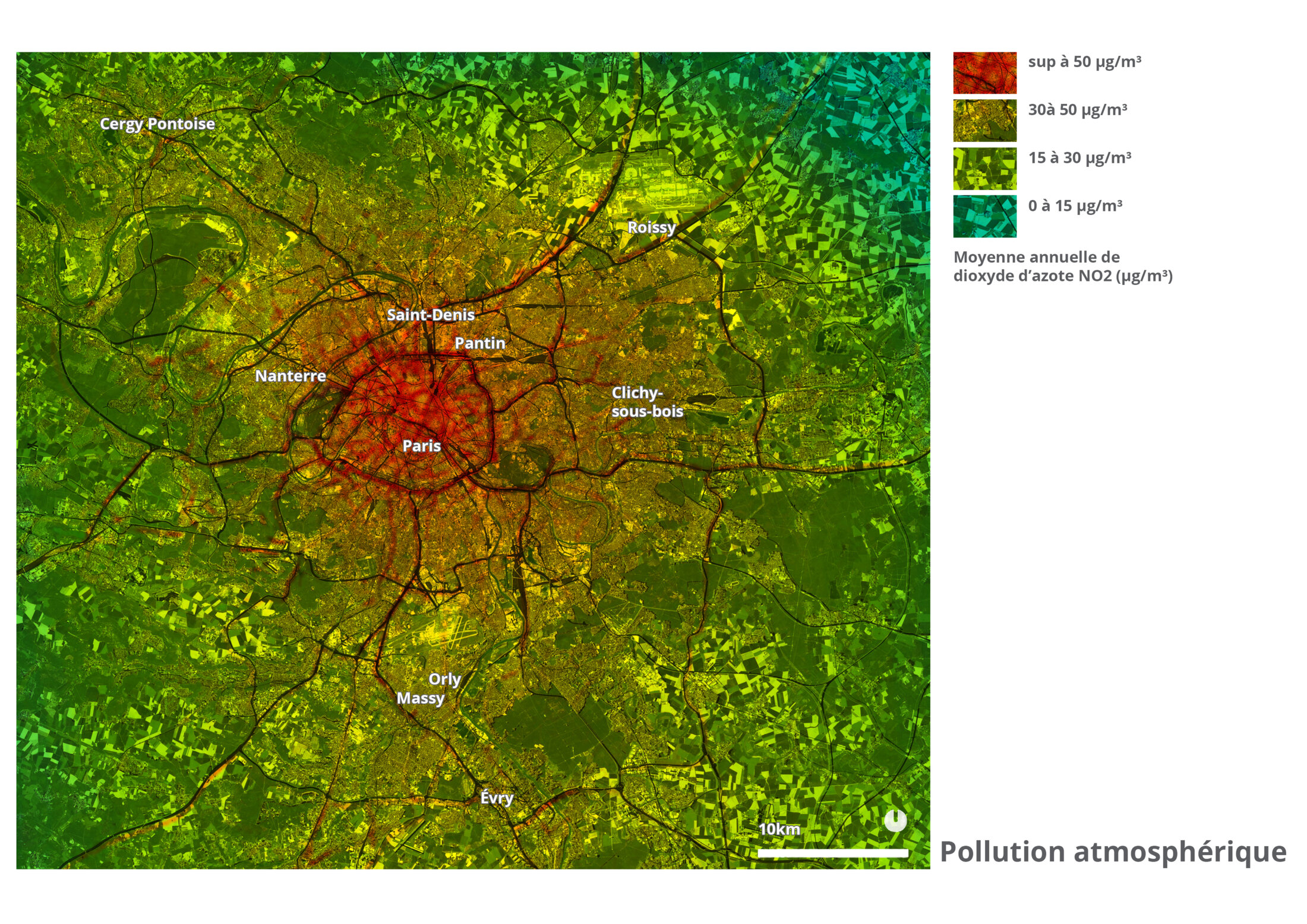

Nous avons déjà longuement écrit sur la question de la qualité de l’air ( voir « Air de Paris : il faut décarboner la métropole »

Globalement la carte de la pollution au dioxyde d’azote (NO2) montre l’impact au voisinage des axes routiers où les valeurs moyennes annuelles données par AirParif dépassent la valeur guide de l’OMS de 40 μg/m³. Les mesures vont de 42 μg/m³ Boulevard Soult dans le 12e arrondissement à 87μg/m³ (plus de deux fois supérieur au seuil) Porte d’Auteuil sur le Boulevard Périphérique (entre le 16e arrondissement et Boulogne-Billancourt) – 900 000 habitant·e·s de la métropole sont concernées par le dépassement du seuil de pollution (13%).

Pantin (59 µg/m³), Saint-Denis (58,50 µg/m³) et Paris (53,10 µg/m³) sont les trois villes les plus impactées dans l’agglomération.

Agrandissement : Illustration 4

Crue

Le risque de crue exceptionnelle est une des fragilités principales de cette métropole construite dans une importante cuvette de la vallée de la Seine. La date d’une telle crue est imprévisible mais le risque est certain et est augmenté par le dérèglement climatique. Deux crues importantes ont eut lieu en 2016 et 2018, malgré plusieurs ouvrages de protection réalisés, notamment quatre grands lacs-réservoirs qui permettent de dériver et de stocker provisoirement 800 millions de m3 d’eau en amont de l’agglomération pour limiter la montée des eaux.

Les conséquences d’une crue a fait l’objet en 2014 de l’étude de l’OCDE : La Seine en Île-de-France : « Une crue type 1910 pourrait engendrer 3 à 30 milliards d’euros de dommages directes, 5 millions de citoyens affectés directement ou indirectement». La plupart des infrastructures seraient également touchées pendant plusieurs mois : l’accès à l’eau potable, les égouts, l’électricité et les réseaux de communication, de téléphone et d’internet, le métro et le RER. Les trois principaux sites de traitement des déchets se trouvent tous au bord de l’eau, à Ivry, Saint-Ouen et Issy-les-Moulineaux. De même, les dépôts d’hydrocarbures sont tous situés en zone inondable.

La carte montre que les villes les plus touchées seraient Ivry-sur-Seine, Alfortville, Vitry-sur-Seine, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, l’Île-Saint-Denis, Saint-Denis, Épinay-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et les 7ème, 12ème, et 15ème arrondissements de Paris. Près de 435 000 logements sont construits en zone inondable soit 8% de l’habitat régional. Cependant, malgré le risque, l’urbanisation continue dans ces zones : 1.500 hectares y ont été aménagés ces 20 dernières années et un grand nombre de projet du Grand Paris se trouvent encore en zone inondable.

Agrandissement : Illustration 5

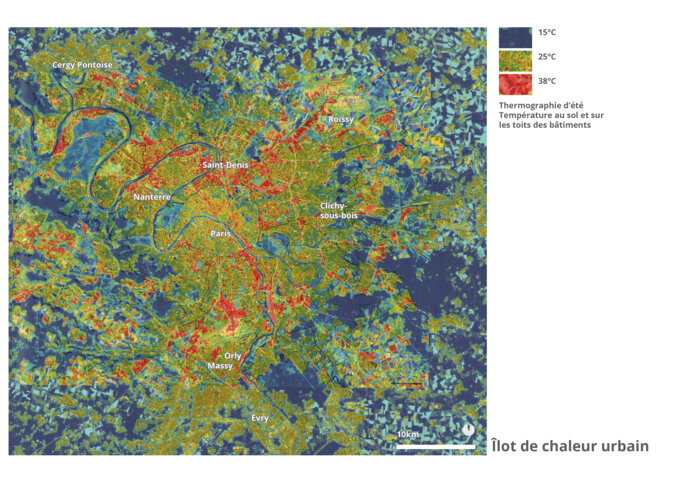

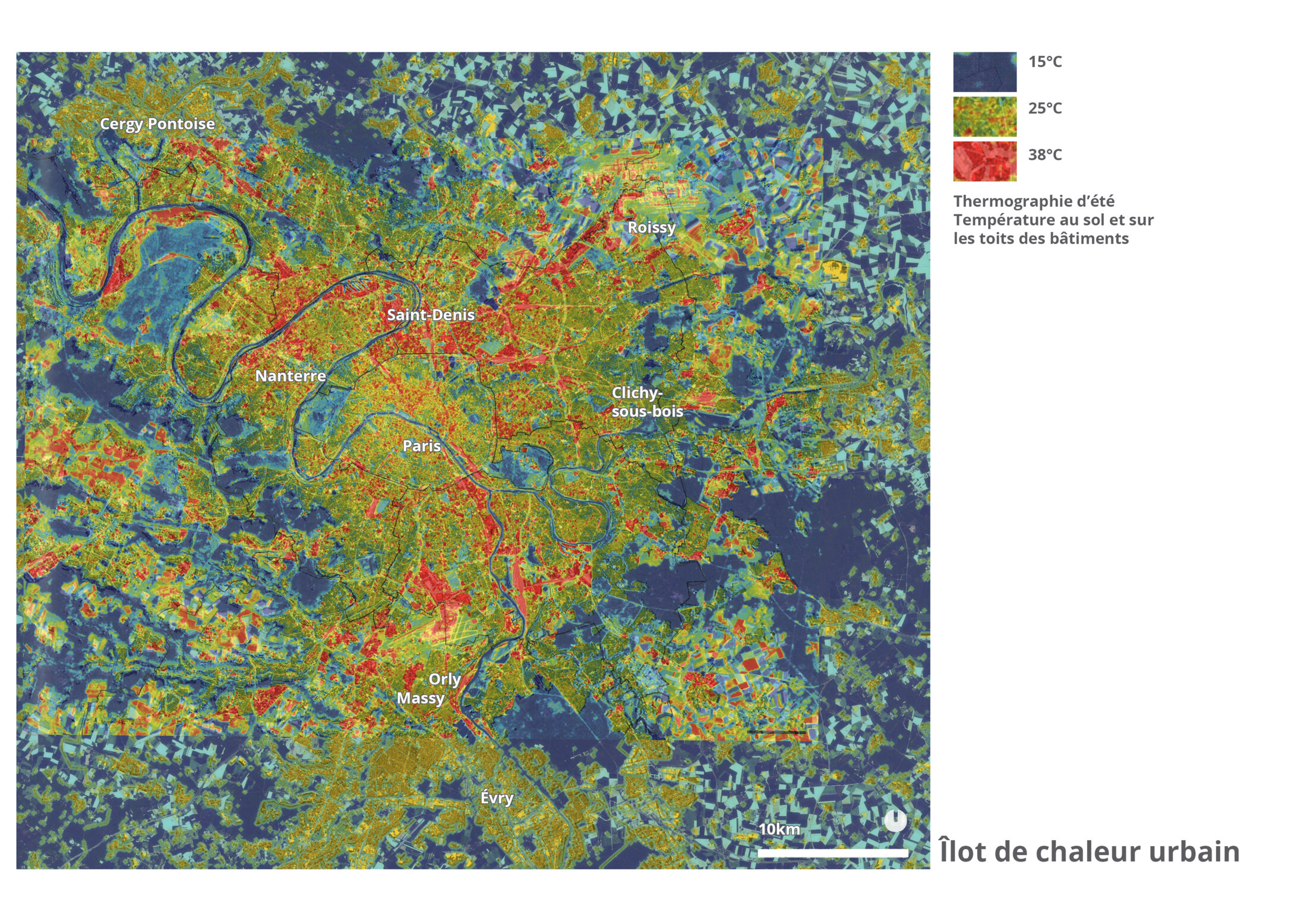

Ilot de Chaleur

Le climat de l’agglomération parisienne pourrait ressembler à celui de Bastia d’ici la fin du XXIe siècle. Une Etude de Météo France montre une augmentation du nombre de journées chaudes, sur la période 1959-2009, en Île-de-France de l’ordre de +3 à +6 jours par décennie. Elle prévoit des étés toujours plus chauds jusqu’aux années 2050, et plusieurs scénarios pour la seconde moitié du XXIème siècle, avec pour le plus pessimiste, jusqu’à + 5 °C en moyenne à l’horizon 2071-2100.

Un autre phénomène s’ajoute au réchauffement climatique et risque d’accroître la brutalité du climat estival dans les zones urbanisées de la métropole : le phénomène d’Îlot de chaleur urbain. Celui-ci se manifeste de manière extrêmement locale sur les territoires artificialisés comme le Grand Paris. Plusieurs facteurs dans l’aménagement urbains produisent des microclimats et notamment des surchauffes importantes en été. La métropole est bien sûr extrêmement vulnérable à ce phénomène notamment en raison, d’une part de sa forte densité, et d’autre part par l’augmentation des phénomènes caniculaires prévus.

Le centre de Paris est en moyenne plus chaud d’environ 2,5°C par rapport aux zones rurales périphériques d’Île-de-France. Seulement cette différence de température n’est qu’une moyenne et lors des épisodes caniculaires, la différence de température peut atteindre 7 à 8°C

Le 25 juillet 2019, alors que la température dans Paris allait atteindre 42,6°C, des opposants au projet Europacity ont procédé à un relevé de température simultané à 5h du matin : dans Paris la température était de 30 à 31°C et dans les champs du Triangle de Gonesse à 16km, elle était de 22 à 23°C.

Au cours d’un épisode caniculaire de 2012, la différence de température entre la station météo du boulevard Sébastopol (1er arr.) et celle de Melun (77) atteignait 8,4°C à 1h du matin.

La végétation est donc un des facteurs essentiels à la réduction de ce phénomène. La végétation apporte de l’ombre, elle absorbe le rayonnement solaire et rejette de la vapeur d’eau par évapotranspiration. Contrairement aux routes et au bâti, elle ne stocke pas l’énergie solaire.

La carte des températures montre clairement la différence entre les forêts, les parcs (bleus) et les zones densément construites (rouge-orange).

Elle montre aussi le tracé de la Seine et de la Marne comme zone de fraîcheur. L’écoulement de l’eau absorbe la chaleur et les multiples fontaines, bassins de l’agglomération pourraient jouer un rôle important dans le rafraîchissement de la ville. Paris dispose notamment d’un réseau d’eau non potable servant au nettoyage des rues et aux bouches d’incendie. Ce réseau pourrait être étendu et pensé pour l’ensemble de la métropole comme un circuit de refroidissement urbain. Sans une gestion vertueuse de l’eau, il est probable cependant que les fortes chaleurs à venir entraîneront de sévères sécheresses et une transformation des fleuves en de minces filets d’eau.

Les revêtements de sol, de façade et de toiture ont une influence importante sur la température, l’accumulation et le rayonnement de la chaleur : bitume, asphalte, pavés, dalles de granit, béton conservent la chaleur contrairement aux pelouses ou aux sols en stabilisé. Les toitures en zinc comme les façades claires réfléchissent la chaleur. Les toitures végétalisées permettent aussi de la réguler. Les formes urbaines ont aussi une influence : les ruelles et les courettes ombragées demeurent plus fraîches que les grandes surfaces imperméabilisées exposées au soleil.

Enfin l’influence de la chaleur produite par l’activité humaine ne doit pas être négligée. Une étude de l’Atelier Parisien d’Urbanisme[9] montre que 20% de la chaleur d’un îlot de chaleur urbain provient des consommations énergétiques, notamment les véhicules mais aussi les groupes de climatisation qui rejettent leur chaleur dans les rues et les cours urbaines. Les réseaux d’électricité, les transformateurs, les centraux des antennes relais mais aussi les réseaux de chauffage urbain qui produisent également une « pollution thermique » néfaste lors des périodes caniculaires. La multiplication des climatiseurs est en outre particulièrement alarmante.

Agrandissement : Illustration 6

Insécurité alimentaire

Nous avons déjà largement évoqué la question agricole sur ce blog au travers de l’artificialisation des sols et de la gestion des ressources alimentaires entre autres. Nous avons aussi décrit en détail les exemples de l’Agroparc de Montjean et du projet CARMA pour le Triangle de Gonesse dénonçant plus globalement l’urbanisation de la Plaine de France…

Le XXe siècle a vu se réduire la ceinture maraîchère de Paris qui se situait à moins de 10 kilomètres du marché des Halles. 2 000 hectares par an en moyenne ont été artificialisés depuis 1980. En 40 ans, les 2/3 des exploitations agricoles ont disparu en Île-de-France et de 1% de la surface agricole restante (3 650 ha) est dédiée à la production maraîchère. La carte issue des informations du schéma directeur montre de nombreuses zones à densifier et de nombreux secteurs d’urbanisation détruisant des terres agricoles à l’horizon 2030. Elle ne montre malheureusement que peu d’espaces verts à créer et aucun espace agricole à développer.

La conséquence de cette destruction des terres arables constitue une des vulnérabilités principales de l’agglomération parisienne. La métropole n’a que trois jours de réserves alimentaires pour sa population en cas de blocage des réseaux d’approvisionnement ou de pénurie de carburant.

Agrandissement : Illustration 7

Après ce rapide aperçu des fragilités du territoire francilien, comment atterrir ? Comment retrouver le sol, la résistance du terrestre ou pour utiliser un terme à la mode “une résilience” urbaine face aux changements climatiques, aux crues, aux pollutions, aux pénuries alimentaires ? Les prochains articles poseront quelques hypothèses pour reconstruire des liens, reconnecter la ville à son assise territoriale.

[1] RN1 vers Saint-Denis et Beauvais, RN2 dans la direction des Flandres, RN3 vers Meaux, RN4 traversant la Brie vers Strasbourg, RN6 vers Melun et dans la direction de Dijon et Lyon (route de Bourgogne), RN 7 vers Lyon aussi, via Moulins (route du Bourbonnais), RN10 vers Versailles et Chartres, RN12 vers Dreux, Alençon, Rennes et jusqu’à Brest, RN 13 vers Cherbourg en passant par Évreux, Lisieux et Caen, RN 14 vers Pontoise jusqu’à Rouen, la RN 17 vers le Blanc-Mesnil, jusqu’à Lille, RN 19 vers Provins dans la direction de Bâle en Suisse, RN 20 vers Orléans...

[2] Ivan Illich, Energie et Equité, Seuil, 1975

[3] Gehl, J, Life Between Buildings: Using Public Space, Van Nostrand Reinhold, New York, 1987

[4] Bernardo Secchi et Paola Viganò, Diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne Consultation internationale de recherche et développement sur le grand pari de l’agglomération parisienne la ville “poreuse”, 2009

[5] Bernardo Secchi et Paola Viganò, LE GRAND PARIS, une ville poreuse et une métropole horizontale, 2014

[6] https://www.lesentierdugrandparis.com/

[7] Ernst Friedrich Schumacher, Small is beautiful : une société à la mesure de l’homme, Seuil, 1979

[8] Bruit Parif, Impacts sanitaires du bruit des transports dans la zone dense de la région Ile-de-France, février 2019

[9] APUR Les îlots de chaleur urbains à Paris, 2012