La taxe Zucman est devenue le sujet du moment. Cette mesure, portée par l’économiste Gabriel Zucman, vise à instaurer une taxation minimale des ultra-riches, à hauteur de 2% de leur patrimoine. Sujet explosif ? En apparence oui, environ 20 000 articles de presse ont déjà été publiés sur une semaine. Sujet clivant ? Pas tant que ça. Car très vite, un sondage a occupé l’espace médiatique : 86 % des Français·es seraient favorables à cette mesure.

Qu’un sondage soit commandé pour prendre la température de l’opinion était prévisible. Mais le résultat, lui, surprend. Gauche, centre, droite : tout le monde, ou presque, dit "oui" à cette taxe Zucman. Une unanimité dans cette période de clivages récurrents, autant s'en saisir.

C’est là que le contraste devient vraiment intéressant : une opinion publique quasi unanime face à une représentation politique et médiatique qui, elle, reste profondément divisée. Du centre à l’extrême droite, les responsables politiques se succèdent dans les médias pour expliquer que la taxe Zucman serait une mauvaise idée (et je suis poli). Les éditorialistes et "expert·es" ne sont pas en reste : eux aussi rivalisent de tribunes pour dire tout le mal qu’ils pensent de la proposition.

Mais alors, comment ce sondage est-il repris, comment est-il raconté ? Ce billet se veut donc une petite revue de presse : j’ai passé en revue 17 références médiatiques, des articles, des interviews de responsables politiques, des interventions d’expert·es ou d’éditorialistes. À noter : je n’ai trouvé aucun communiqué écrit sur les sites officiels des partis politiques au sujet de la taxe Zucman.

Mais avant cela, regardons un peu ce sondage

On a affaire ici à un sondage assez classique de l’Ifop : méthode des quotas, un peu plus de 1 000 personnes interrogées. Les limites de ce type de collecte (que j’ai déjà détaillées ailleurs) restent les mêmes : biais de recrutement, représentativité approximative, etc. Prenons néanmoins ce sondage au sérieux, ne serait-ce que pour examiner ses résultats et comprendre pourquoi il a fait tant de bruit.

Agrandissement : Illustration 1

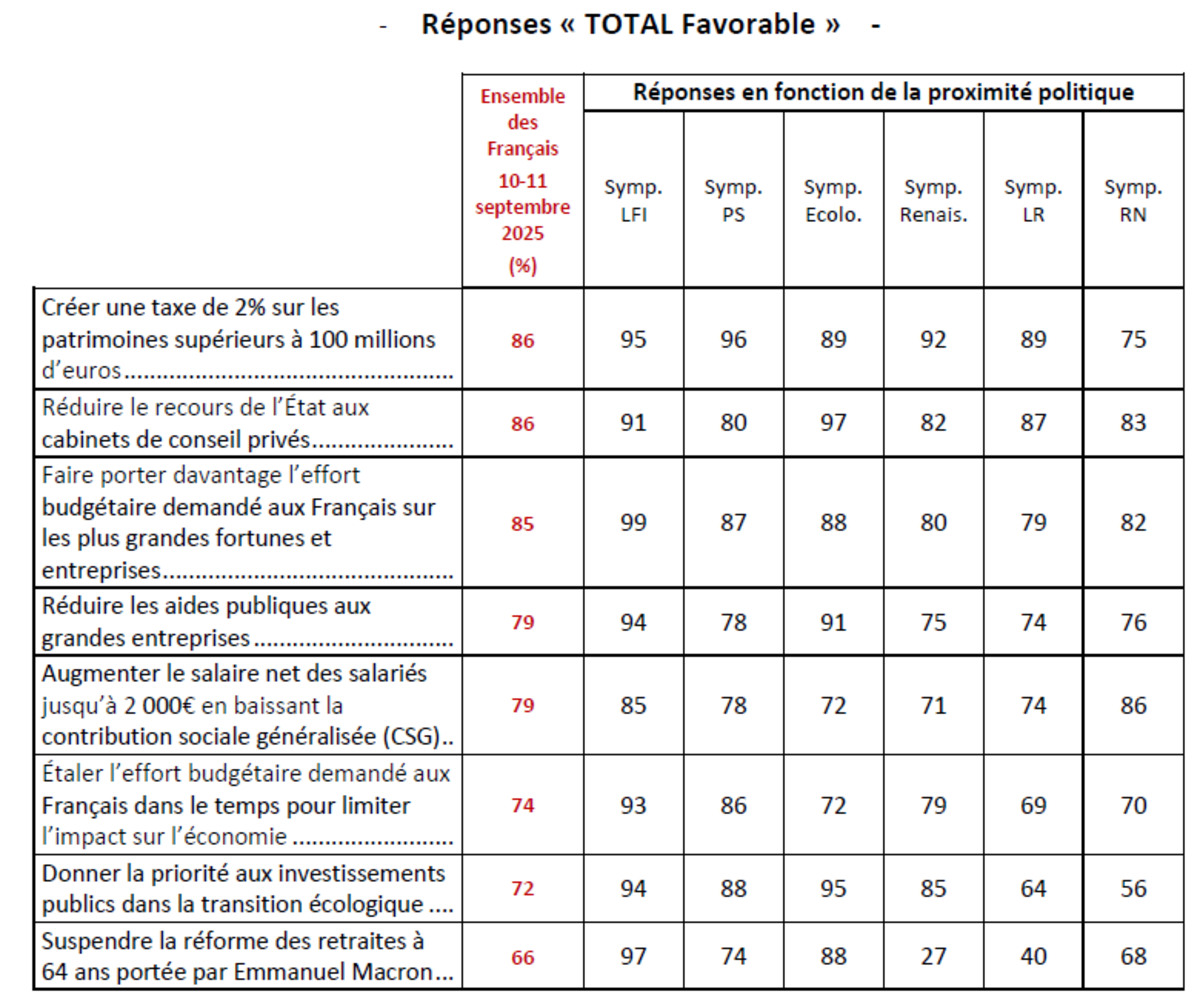

Précision utile : le sondage a été commandé par le Parti Socialiste, mais il ne porte pas uniquement sur la taxe Zucman. Plusieurs de leurs mesures économiques et sociales y sont testées, et la taxation des très grandes fortunes n'est qu’une question parmi d’autres. D’ailleurs, le nom de Gabriel Zucman n'apparaît pas dans le questionnaire : les personnes interrogées réagissaient simplement au principe d’une taxe de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Le focus médiatique exclusif sur la "taxe Zucman" est donc déjà une construction a posteriori.

Cette taxe recueille donc 86 % d’avis favorables. Ce quasi-consensus traverse toutes les familles politiques, y compris la droite et le camp présidentiel : 92% pour des sympathisants Renaissance seraient favorable, 89% des sympathisants Les Républicains, et même 75% sympathisants du Rassemblement National. Cette quasi-unanimité transpartisane pourrait interroger sur la qualité même du sondage. Y aurait-il eu un biais particulier dans les personnes interrogées ? Pas forcément, car quand on regarde d’autres mesures, les clivages classiques réapparaissent : la suspension de la réforme des retraites ne convainc que 27 % des proches de Renaissance et 40 % des sympathisants LR, contre plus de 75 % à gauche ; les priorités écologiques sont plébisciées à gauche (95 %), mais très peu (56 %) chez les électeur·rices RN. Ces résultats plus "attendus" donnent paradoxalement du poids à ce chiffre sur la taxe Zucman : si tout le reste retombe dans les clivages habituels, il devient difficile de balayer ce 86 % d’un simple revers de main.

Revue de presse

Les médias sont unanimes pour parler de l'unanimité des français·es durant ce sondage. Ils évoquent tous à un moment le fait que la taxe est consensuelle au-delà des partis politiques. "C’est une demande unanime et on a rarement vu ça dans une enquête d’opinion", ajoute Philippe Moreau Chevrolet selon Public Sénat. On parle "d'enthousiasme", de "plébiscite", que l'opinion est partagée "sur tout l'arc républicain", et que "leur orientation politique n'y change pas grand chose".

Toutes les sources précisent le commanditaire du sondage : le Parti Socialiste. Il est une pratique courante de citer les commanditaires d'un sondage, rien de bien surprenant ici. Ces médias font-ils un lien entre le commanditaire et le résultat ? Seul Le Point s'y risque subtilement : "Afin d'affûter leurs armes, les dirigeants socialistes ont commandé un sondage à l'Ifop pour mesurer la popularité de leurs propositions dans l'opinion. Et, bingo !, les résultats dépassent toutes leurs espérances."

Lorsqu’il est mobilisé en faveur de la taxe Zucman, le sondage est utilisé de la façon la plus simple qui soit : "86 % des Français·es y sont favorables." Point final. Si vous lisez mon blog, vous connaissez mon avis sur cette simple affirmation. C’est pourquoi je vais laisser de côté cet usage "positif" du chiffre, pour me concentrer ici sur ce qui me paraît plus intéressant : la manière dont les critiques de la taxe Zucman s’emparent, eux aussi, de ce sondage mais pour en relativiser la portée.

Le sondage est mal posé / mal interprété

Un premier argument porte sur le sens même de ce pourcentage. Il ne faudrait "pas prendre ce résultat au pied de la lettre", nous dit le responsable de l’étude, Frédéric Dabi. Ce serait plutôt "le reflet d'une attente des Français pour une meilleure justice sociale" ou "d'un malaise dans le pays". Autrement dit : ils n'ont pas vraiment dit "oui à la taxe Zucman", mais "oui à autre chose", reste à savoir quoi. Dans la mesure où le sondage n'a pas posé de question supplémentaire sur le sujet, libre à chacun d’inventer la réponse. Pierre Gattaz renchérit : "la question a été mal posée", et plusieurs médias se demandent si les Français "se sont trompés" ou, pire, s'ils "sont trompés".

Le sondage est manipulé / biaisé

Car oui, il y aurait une manipulation de l'opinion publique visant à faire adopter cette taxe Zucman. François-Xavier Bellamy (LR), sur BFMTV, l'affirme : "Peut-être qu'ils sont trompés parce que je vois monsieur Zucman qui défile depuis maintenant 3 semaines matin, midi et soir à la télévision, à la radio sur le service public". Son argument rejoint celui de Contrepoints, attaquant spécifiquement "le service public [qui] a contribué à présenter cette taxe comme une évidence, tandis que les arguments critiques restent moins relayés". François-Xavier Bellamy insiste d'ailleurs en faisant diversion avec un autre sondage : "il y a 72 % des Français qui, dans un sondage récent, disent leur volonté d'un référendum sur l'immigration". Mais il ne précise pas s'il pense que ces français·es ont été manipulé par la télévision, publique ou privée.

Le sondage est illégitime car les répondant·es ne sont pas concerné·es

Quand un pourcentage paraît trop beau pour être vrai, une autre technique consiste à le tourner en dérision : s’il est déjà très élevé, pourquoi ne pas suggérer qu’il devrait l’être encore plus ? C’est exactement ce qui se joue ici. François Lenglet et Virginie Calmels s'étonnent "qu'ils ne soient pas 100%, forcément, ils ne la payent pas". Les invités de Boursorama enfoncent le clou, et seraient aussi (en secret) favorable à cette nouvelle taxe : "Mais vous demandez aux gens 'est-ce que vous êtes d'accord pour l'impôt des autres ?' Tout le monde est d'accord pour l'impôt des autres. Moi aussi je suis d'accord pour que les gens payent des impôts." Les français·es ne seraient donc pas réellement légitimes à répondre à une telle question, car non concerné·es par celle-ci. C'est d'ailleurs en creux l'argument évoqué par Le Point : "Les données objectives, pourtant, ne valident pas ce récit.[...] Cette confusion sémantique se retrouve dans la manière dont les Français définissent la richesse." Curieusement, cette précaution disparaît lorsqu'il s'agit de commenter l'avis des sondé·es sur le nucléaire, la dette ou l'impact économique de l'immigration.

Le sondage révèle un écart peuple/élites

Si les Français·es semblent unanimes (à condition, bien sûr, d’avoir compris la question…), Marianne note que ce sondage "balaie les clivages partisans et révèle le gouffre entre l’opinion publique et les représentants politiques". Les chiffres sont clairs : les sympathisant·es LR, Renaissance et RN se disent majoritairement favorables à la taxe, mais leurs dirigeants se succèdent dans les médias pour expliquer tout le mal qu’ils en pensent, au point qu’on a demandé à François-Xavier Bellamy (LR) s’il considérait ses propres électeur·rices comme "idiots". Jean-Philippe Tanguy (RN) a aussi été interpellé sur ce décalage, sans réponse de sa part. Certains assument néanmoins ce tiraillement : "Notre électorat nous le demande", reconnaît Sylvain Maillard dans Le Figaro.

C’est sans doute le point qui m’a donné envie d’écrire ce billet : comment les responsables politiques peuvent-iels s’opposer frontalement à une mesure que leur propre électorat approuve ? La stratégie est souvent la même : esquiver le sondage lui-même pour se recentrer rapidement sur une critique de fond de la taxe. Quand les journalistes tentent de les coincer sur ce clivage entre base et dirigeants, ils se réfugient volontiers dans les "grands principes", une manière élégante de dire qu’ils sont au-dessus de ce débat terre-à-terre. On entend souvent dire que les responsables politiques ne font que suivre les sondages pour flatter l’opinion. Ici, c’est tout l’inverse : malgré un plébiscite massif, iels tiennent bon, par fidélité à leurs valeurs… et surtout à certains intérêts de classe.

L'usage d'un sondage

Bref, à écouter et à lire les médias cette semaine, la question n'aurait pas du être posé, ou pas ainsi, ou pas à ce moment. Ou il ne faut pas vraiment la comprendre ainsi, ou du moins elle voulait dire autre chose. Au fond, il y a autant de manières d’interpréter ce résultat qu’il y a d’opinions sur la taxe Zucman elle-même. Et c'est sur ce point que je voudrais finir. C’est précisément ce que Bourdieu avait souligné : un sondage ne se contente pas de mesurer une opinion, il la fabrique en même temps qu’il la met en circulation. C’est un objet malléable, tantôt preuve de légitimité, tantôt soupçon de manipulation, tantôt symptôme d'autre chose.

Alors, est-ce que 86 % des Français·es soutiennent vraiment la taxe Zucman, une fois connus ses tenants et aboutissants ? Difficile à dire, et finalement secondaire. Je ne prétends d’ailleurs pas trancher sur le fond car ce n’est pas mon domaine de compétence. Pour élargir le regard, plutôt que des tribunes annonçant la fin de l’entrepreneuriat et la fuite des capitaux, on peut aller lire des analyses plus critiques à gauche, comme une lecture marxiste de cette taxe ou cet article de Mediapart alertant sur le risque d’en faire un simple totem. Ce qui m'importe, c’est que ce chiffre ait suffi à déclencher un débat, à nourrir les éditoriaux, à provoquer la fébrilité des grandes fortunes. En cela, le sondage a déjà atteint son but : moins mesurer une opinion que consacrer un événement médiatique.