Agrandissement : Illustration 1

Le 1er janvier 2023, vingt ans jour pour jour après sa toute première investiture, Lula, 77 ans, a de nouveau été reconnu par le Congrès et le Tribunal Suprême Fédéral comme le nouveau président de la République fédérative brésilienne, pour un mandat de quatre ans. Après une campagne électorale plus qu’éprouvante, endeuillée par la hausse de la violence politique ainsi que par une période de transition marquée par le terrorisme d’extrême-droite, les Brésilien·ne·s ont pu savourer une impeccable investiture dans un climat de fête et de soulagement (presque) général.

Vingt ans après, Lula de nouveau investi président

Depuis la défaite aux élections de Jair Bolsonaro le 30 octobre dernier, mes proches au Brésil respirent. Toutes et tous ont été frappé·e·s, de près ou de loin, physiquement comme psychiquement, par la gestion catastrophique (si ce n’est criminelle de Jair Bolsonaro). Après avoir déménagé e ses palais de fonction, l’ancien président d’extrême-droite, dans sa lâcheté légendaire et à la surprise de sa base électorale fanatisée, a tout bonnement décidé de fuir vers les Etats-Unis. Lui et son vice-président, le général Hamilton Mourão, qui au dernier a décidé de ne pas finalement pas participer à l’investiture, ont brillé par leur absence. Le fait que les deux plus haut personnages de l’Etat aient enfreint le protocole démocratique en refusant d’être présents à l’investiture de Lula en dit long sur l’affection qu’ils portent à la démocratie.

Hier, à Brasilia, le temps était au beau fixe. William Bonner, historique présentateur du Journal Télévisé de la chaîne Globo, a même dit que les nuages paraissaient plus beaux que d’habitude. Plus de 300 000 citoyen·ne·s, soutiens du Parti des Travailleurs ou non, avaient fait le déplacement du Brésil entier pour assister à ce moment historique. Des campements temporaires ont même été montés, comme au Palais des Expositions de la capitale.

Après avoir descendu en voiture décapotable l’Axe Monumentale menant au Congrès, où Lula et son vice-président Geraldo Alckmin (centre-droit) ont été officiellement investis respectivement de leurs nouvelles fonctions, Lula a délivré son premier discours devant les député·e·s, sénateur·ice·s et membres des délégations étrangères. Dans celui-ci, le président affirme que « la démocratie a été le grand vainqueur de cette élection, en surmontant (...) les menaces les plus violentes contre la liberté de vote, la plus abjecte campagne de mensonges et de haine organisée pour manipuler et embarrasser l'électorat », fustige le détournement des ressources du pays à des fins « autoritaires » et dénonce la production à l’échelle « industrielle » de fausses informations. Dans son costume bleu éclatant, Lula assure ensuite que le fil conducteur de sa politique, comme en 2002, sera le « le droit à une vie digne », la lutte contre la faim mais aussi l’« accès à l'emploi, à la santé et à l'éducation ». Il réitère ainsi que « la mission de [sa] vie sera accomplie lorsque chaque homme et femme brésilien pourrait avoir trois repas par jour ».

A l’heure d'aujourd'hui, 33 millions de Brésilien·ne·s sont en insécurité alimentaire et des millions d’enfants vont à l’école le ventre vide. C’est l’un des tristes héritages du gouvernement Bolsonaro. Comme pendant la campagne présidentielle — et se sachant attendu au tournant sur le sujet — il a insisté sur le rôle du Brésil dans la lutte contre le dérèglement climatique et a promis une déforestation zéro. Lula a enfin conclu cette brève allocution en affirmant vouloir placer son ultime mandat présidentiel sous le signe de l’espoir et de la reconstruction. Le logotype du gouvernement fédéral choisi par les équipes de communication en fait même état (voir ci-dessous).

Agrandissement : Illustration 2

L’investiture se termine dans les murs du Congrès par un discours très salué du centriste et président du Sénat Rodrigo Pacheco, 3ème homme fort de l’Etat fédéral. Il rappelle que les défis pour son nouveau cabinet seront nombreux, dans une société profondément polarisée politiquement, marquée par le retour de la faim, l’accroissement des inégalités et endeuillée par la pandémie. Il termine sa prise de parole en appelant le « territoire digne des plus grandes nations du monde, le pays du football, le pays de la samba [...] la patrie d’Ayrton Senna et de Pelé » à retrouver aux yeux monde son faste d’antan, que le mandat de Jair Bolsonaro a gravement amoché.

Le Brésil uni monte sur la rampe

Geste ô combien symbolique, les couples Lula et Alckmin ont solennellement monté la rampe du palais du Planalto (bureau de la présidence) en compagnie de Francisco Filho, petit écolier noir de dix ans ; Aline Sousa, syndicaliste et ancienne travailleuse précaire d’une trentaine d’année ; Weslley Viesba Rodrigues Rocha, ouvrier de l'industrie métallurgique du complexe ABC où Lula fut lui même ouvrier et syndicaliste ; l’infatigable cacique Raoni du peuple Kayapo (Mato Grosso) ; Murilo de Quadro Jesus, professeur de portugais, Jucimara Fausto Santos, cuisinière qui est restée dix mois à faire la cuisine dans le campement de soutien à Lula lorsqu'il était emprisonné à Curitiba ; Ivan Baron, influenceur antivalidiste ; Flávio Pereira, artisan, lui aussi resté au campement de Curitiba pendant 580 jours. A cet escadron représentant l’unité et la diversité du pays s’est ajoutée Résistance, une chienne des rues qui avait pour habitude de visiter le campement et qui a été adoptée par Janja da Silva, désormais première-dame du pays.

Agrandissement : Illustration 3

Il est revenu Aline Sousa, recycleuse depuis ses quatorze ans (elle ramasse des déchets recyclables qu’elle revend par la suite, contre une maigre somme) qui a remis à Lula l’écharpe présidentielle. Tout un symbole, quand on sait que celle-ci a eu une enfance marquée par l’extrême pauvreté et le mal logement, et qui a pu sortir de la misère et de l’exclusion grâce aux programmes sociaux du gouvernement PT — et notamment de Minha Casa, minha vida (Ma maison, ma vie) — qui lui a permis de se loger dignement. Elle est aujourd’hui syndicaliste et présidente du Centre des Coopératives des Travailleurs Recycleurs du District Fédéral.

Visiblement très ému, dans un ultime discours impeccablement construit devant près de 300 000 supporter·ice·s venu·e·s des quatre coins du Brésil assister à son investiture, Lula a insisté sur le fait qu’il gouvernera « pour toutes et pour tous, et pas seulement pour celles et ceux qui ont voté pour [lui] », en insistant sur le fait que leur pays doit se donner les moyens d’aspirer à l’harmonie et à l’unité : « il n’y a pas deux Brésils. Nous ne sommes qu’un pays, qu’un peuple unique, une grande nation ». Après avoir évoqué les réussites de ses deux premiers mandats en terme d’inclusion sociale, de réduction des inégalités et de la déforestation, il développé sur les conséquences, visibles encore aujourd’hui, de siècles d’esclavagisme et de colonialisme, tout en dénonçant les « activités illégales et prédatrices » qui menacent plus que jamais les « gardiens de nos fleuves et de nos forêts ». Passant en revue les grandes lignes de sa future politique, Lula s’est engagé à oeuvrer contre les inégalités de revenus et contre les violences faites aux femmes et a parlé de la nécessité de réinjecter de l’argent public dans les domaines de l’éducation et de la santé ; domaines qui ont particulièrement été déstructurés et asphyxiés sous la précédente mandature.

A l’exception d’un drône suspect abattu, la cérémonie d’investiture s’est déroulée sans accrocs particuliers et en a ému plus d’un·e·s. Après quatre années cauchemardesques dont l’accablant bilan a été dressé par la Coalition Solidarité Brésil, la transmission de pouvoir a donné l’impression d’un retour au calme et à la normalité.

Agrandissement : Illustration 4

Un gouvernement d’union et de reconstruction

Deux « photos de famille », deux ambiances, deux époques. Si le futur cabinet de Lula ne brille pas par sa parité et aurait sans doute gagné en prestige en offrant des postes dits « régaliens » à des femmes et/ou à des personnes non-blanches, il est indiscutablement plus diversifié que ne l’était le gouvernement Bolsonaro dans sa première mouture.

Dans sa composition, on remarque spontanément deux choses : l’absence, voulue, de Noir·e·s et d’Autochtones et la sureprésentation masculine. Parmi le parterre d'hommes blancs se distinguent les anciennes ministres Damares Alves (Famille) et Tereza Cristina (Agriculture), aujourd’hui sénatrices. Elles sont quasiment les seules membres du gouvernement à avoir gardé leur poste jusqu’à la fin et se sont toujours montrées des alliées indéfectibles du président d’extrême droite et de son idéologie réactionnaire, conservatrice et productiviste. A noter que Jair Bolsonaro a quand même fait mieux que son prédécesseur Michel Temer (2016 - 2018), qui avait tout simplement décidé de former un gouvernement exclusivement composé de vieils hommes blancs très aisés, à contre-courant des efforts d’inclusion et de représentativité menés par les gouvernements Dilma (2011 - 2016).

Avant d’en dire plus sur la composition de l’actuel gouvernement, il est important de rappeler ici que le système politique brésilien est caractérisé par ce que le politologue brésilien Sérgio Abranches appelle un « présidentialisme de coalition » : en raison de la prolifération de partis politiques pour la plupart sans grande consistance idéologique, le/la candidat·e à la présidence doit impérativement s’appuyer sur une coalition dans l’espoir d’être élu·e et de pouvoir gouverner sans que le Congrès ne lui mette à chaque fois des bâtons dans les roues [1].

Le cabinet Lula comporte donc, dans sa première version, 37 ministères et secrétariats d’Etats ainsi qu’une vingtaine de secrétariats dépendants de certains ministères. Dans le même esprit de « front républicain » défendu pendant la campagne, les ministres du gouvernement Lula sont issus de plusieurs partis allant de la gauche radicale (Parti Socialisme et Liberté) à la droite (2 sont issu·e·s d’União Brasil, un parti très conservateur) en passant par le centre (Parti Social Démocrate). Ce sont quand même les partis de centre-gauche qui dominent la formation, à l’instar, bien sûr, du Parti des Travailleurs (PT), mais aussi du Parti Socialiste Brésilien (PSB) ou du Parti Démocratique Travailliste (PDT).

Si les partis de gauche modérée sont à la tête des ministères régaliens (à l’exception de la Défense), les centristes obtiennent celui de la Pêche, des Mines, de l’Agriculture et du Commerce, tandis que la droite a conquis des ministères moins importants, comme ceux de la Ville, des Transports, de la Communication ou bien encore du Tourisme. Enfin, les ministres issu·e·s de la société civile (sans partis) qui ont accepté de participer au gouvernement sont néanmoins connu·e·s pour être des personnalités engagée plutôt à gauche, à l’image de la chanteuse Margareth Menezes, ministre de la Culture ou de Silvio Almeida, professeur de droit et grand spécialiste du racisme.

Quid des fameux lobbies des 3B, ceux du Boeuf, de la Balle et de la Bible ? Dans cette première formation gouvernementale, on ne peut que constater avec un certain soulagement l’absence de figures notables pro-armes et/ou issues des courants fondamentalistes chrétiens, notamment évangéliques. Toutefois, l’agrobusiness a ses portes d’entrée au sein du gouvernement à travers la présence du ministre de l’Agriculture Carlos Favaro (qui est éleveur de profession) et de la ministre du Plan et du Budget, Simone Tebet.

Comme l’a affirmé la journaliste à la revue d’investigation Piaui Thays Bilenki, Lula prépare ce gouvernement depuis qu’il est en prison. Celui-ci fait la part belle aux soutiens qui ne l’ont pas lâché, qui lui rendaient souvent visite dans sa cellule et/ou qui ont mené la campagne en faveur de sa libération. La présence de personnalités du centre et de la droite dans le gouvernement, à commencer par des anciens adversaires politiques comme Geraldo Alckmin (vice président et ministre du Commerce et de l’Industrie) ou comme Simone Tebet (concurrente à l’élection présidentielle de 2022) montre que ce gouvernement est avant tout régi par le désir d’union et de reconstruction, comme l’indique son propre logotype (voir plus haut).

Les visages marquants du premier cabinet Lula

Lula a souvent affirmé pendant la campagne avoir beaucoup lu en prison, s’être davantage informé sur les enjeux des luttes féministes et antiracistes, avoir en somme troqué la primauté de la classe contre un prisme de lecture plus intersectionnel, faisant place à d’autres paramètres comme la race et le genre. Il sait qu’une partie de la population, sensible aux enjeux d’inclusion et de justice sociale, est avide de représentativité politique (dans un pays, rappelons-le, où 56.4% de la population se décrit comme non-blanche). Toutefois, le nouveau cabinet de Lula ne semble pas tout à fait être à la hauteur des espérances, même si on ne peut que se réjouir de certaines nominations qui sont de très bonnes augures pour les groupes minoritaires.

Sur 37 ministères et secrétariats d’Etat, 11 seulement sont dirigés par des femmes, et au moins 31 sont tenues par des Blanc·he·s. Les ministères dits « régaliens » (Economie, Justice, Travail, Relations Extérieures…) sont tous contrôlés par des hommes blancs, souvent des personnalités de confiance du président Lula, à l’image de Fernando Haddad à l’Economie. Ces derniers ont été les premiers à être par ailleurs annoncés, provoquant — à juste titre — un petit tolé, cependant vite rattrapé par la nominations de figures de la lutte anti-raciste et féministe (voir plus bas).

Ce manque de parité et de représentativité raciale est quelque peu contrebalancé par des nominations tout à fait remarquables et permettent, à terme, d’équilibrer le centre de gravité idéologique du cabinet. Voici quelques exemples :

Avocat, philosophe et docteur en Droit, il est l’un des spécialistes incontestés du racisme au Brésil et est l’auteur de nombreux livres à ce sujet, dont l’excellent Racismo estrutural (non-traduit). On peut difficilement imaginer mieux pour le poste, et son investiture est une des excellentes nouvelles de ce nouveau cabinet. Il est à lui seul l’antithèse de sa prédécesseure, la pasteure évangélique ultraréactionnaire et antiféministe Damares Alves. Durant le mandat de Jair Bolsonaro, son ministère avait été transformé en celui de la Femme et de la Famille.

Journaliste et activiste, Anielle Franco (soeur cadette de la défunte Marielle, lâchement assassinée le 14 mars 2018) lutte depuis de nombreuses années en faveur de la justice sociale et de l’inclusion des populations traditionnellement exclues. Elle a fondé l’Institut Marielle Franco et les Ecoles Marielle où sont dispensées des formations politiques à destination des femmes noires et LGBTQI+ de la favela da Maré, où elle et sa sœur ont grandi. Le secrétariat à l'Égalité Raciale, ayant existé de 2003 à 2015, est pour la première fois élevé au rang de ministère — montrant au passage l’intérêt que le gouvernement Lula porte pour cette question.

Margareth Menezes est l’une des plus grandes voix de la chanson brésilienne contemporaine. Elle a été la première femme noire a avoir été nommée ministre au sein de la nouvelle formation gouvernementale. Sa nomination signe également le retour en grâce du ministère de la Culture, transformé sous Bolsonaro en fantomatique secrétariat d’Etat dépendant du ministère du Tourisme. Si, à l’instar de son prédecesseur Gilberto Gil, son importance au sein de la culture brésilienne n’est pas à débattre, on peut néanmoins se poser la question de ses compétences en matière de gestion et d'administration culturelle, dans un ministère où tout est à reconstruire et les politiques publiques à réinventer.

Élue députée fédérale en octobre 2018 sous l’étiquette du Parti Socialisme et Liberté (gauche radicale), Sônia Guajajara est un membre fondatrice de l’Articulation des Peuples Indigènes du Brésil (APIB) et est une des grandes figures de la militance autochtone. Elle prend désormais la tête d’un nouveau ministère et travaillera de près avec sa collègue Joênia Wapixana (nommée présidente de la Fondation Nationale pour l’Indien) à la protection des droits des peuples autochtones et de leur intégrité territoriale. Ces derniers ont été particulièrement visés par la nécropolitique bolsonariste, comme le montre le dernier Baromètre d’alerte de la Coalition Solidarité Brésil.

- Nisia Trindade, ministre de la Santé

Première femme à occuper ce poste, Nisia Trindade est une enseignante chercheuse anciennement présidente de la Fondation Oswaldo Cruz, l’équivalent bréslien de l’Institut Pasteur en France. Fermement opposée à la gestion catastrophique de la pandémie du précédent gouvernement, elle a permis la fabrication de millions de vaccins Oxford-AstraZeneca. Elle a nommé à la tête du Secrétariat de la Santé Indigène (SESAI) le militant autochtone Ricardo Webe Tapeba : une première depuis sa création en 2010.

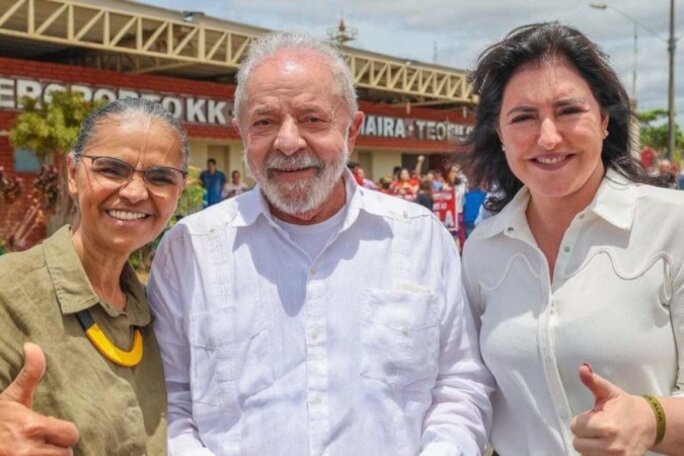

Alors que la déforestation en Amazonie atteint des records depuis dix ans (le gouvernement Bolsonaro a déboisé l’équivalent de la surface de la Belgique entre 2019 et 2021), la nomination de Marina Silva, qui a déjà occupé ce poste entre 2003 et 2008, est une bonne nouvelle pour la sauvegarde de l’environnement. Il reviendra à cette militante écologiste de la première heure, appréciée à gauche, de reconstruire les organes fédéraux de protection de la nature (IBAMA et ICMBio), vidés de leurs substances par le précédent gouvernement. Son ambitieuse politique environnementale avait permis, entre 2004 et 2010, de faire baisser de 82% le taux de déforestation en Amazonie. Marina Silva pourrait constituer une véritable rupture avec ses prédécesseurs, notamment avec Ricardo Salles (aujourd’hui député fédéral), auteur de 721 mesures anti-environnementales et inculpé dans une affaire de trafic de bois illégal.

Aucune de ces personnalités n'a certes obtenu un ministère régalien. Toutefois, ce qu’elles représentent font d’elles d’importants agents du soft power brésilien, en mal d’incarnation politique depuis 2019. Au-delà d’incarner la diversité (relative) du gouvernement Lula, elles offrent au monde un nouveau visage du Brésil, ou plutôt des Brésils : celui Autochtones, celui des Noir·e·s issu·e·s des périphéries pauvres, celui de la militance anti-raciste et féministe.

Agrandissement : Illustration 7

Du pain sur la planche

Depuis 24h, les bonnes nouvelles s’enchaînent : versement mensuel de 600 réaux aux familles les plus pauvres, via la Bolsa Familia ; décret pour revenir sur la désastreuse libération de la vente d'armes par Bolsonaro ; décret qui renforce la lutte contre la déforestation ; un décret qui rétablit le Fonds Amazonie ; révocation du décret qui facilitait l'orpaillage illégal dans les zones indigènes… Un secrétariat d'Etat à la démocratisation du livre et de la lecture a même été créé. Le Brésil semble quitter le hors-piste et peu à peu retrouver le chemin du bon sens, de la rationalité et peut-être même de la normalité.

Pourtant, les défis sont nombreux, comme le souligne très pertinemment Jean-Mathieu Albertini dans son article consacré à l’investiture de Lula. Le mot « reconstruction » présent dans le logotype du gouvernement n’est pas là qu’à des fins strictement marketing : Jair Bolsonaro a laissé derrière lui un champ de ruines, et tout est à reconstruire, à réorganiser, à réinventer. La guerre culturelle bolsonariste, fondée sur un équilibre entre ultraconservatisme et ultralibéralisme, aura laissé des traces dans tous les secteurs de la vie publique (santé, éducation, culture, environnement, droits humains, etc...).

L’idéal anarcho-capitaliste défendu par l’ancien mandataire aura rendu les services publics exsangues et parfois fait disparaître l’Etat là où les citoyen·ne·s en avaient le plus besoin. Dans certaines régions reculées d’Amazonie, il n'existe quasiment plus. Aujourd’hui, ce sont davantage les milices et les trafiquants de ressources naturelles qui les contrôlent, au détriment bien sûr de la population locale et des peuples autochtones [2].

Se pose également la question de la durée de vie de cette union, de ce front républicain sans doute trop ample pour garantir sa survie. Lula le sait : il va devoir être le meilleur des négociateurs entre les partisans d’une économie néolibérale et extractiviste et ceux qui placent les droits humains et le respect de la nature au-dessus de tout ; et qui pour l’instant cohabitent dans le même cabinet. Je pense notamment aux ruralistes Carlos Favaro (Agriculture) et Simone Tebet (Plan et Budget), qui risquent de donner du fil à retordre à Marina Silva (Environnement) ou à Sônia Guajajara (Peuples Originaires).

Le Congrès, très à droite et toujours à la botte des lobbies des 3B, pourrait également jouer les trouble-fêtes si le gouvernement venait à empiéter sur les platebandes des propriétaires latifundiaires, ou se montrer trop progressistes pour les parlemantaires conservateur·ice·s.

Si la composition du nouveau cabinet de Lula a de quoi stimuler la joie et l'espérance, l'optimisme modéré est de vigueur face aux puissants obstacles qui entreront en confrontation avec les aspirations sociales, solidaires et écologiques d'une partie de la gauche.

Notes de bas de page :

[1] Le politiste Frédéric Louault, dans son instructif ouvrage Le Brésil : l’interminable émergence en 100 questions rappelle que Lula et Dilma Rousseff ont ainsi dirigé le pays alors que le PT n’avait que 20% des sièges au Congrès. Ce présidentialisme de coalition peut ainsi provoquer des alliances partisanes douteuses, comme celle du PT et du PMDB en 2014 et qui a mené, in fine, au coup d’Etat bureaucratico-parlementaire de 2016 contre Dilma Rousseff.

[2] On peut penser à la Vale do Javari (Amazonas), là où on été assassinés et démembrés l’anthropologue Bruno Pereira et le journaliste britannique Dom Philips, ou au Territoire Indigène des Yanomami (Roraima), infestés par les orpailleurs illégaux qui les violent et les tuent.