Sur le papier, la question semble si triviale que l’on s’imagine pouvoir y répondre en une seule phrase...

Considérant la définition officielle de l’INSEE, qui définit le taux d’indépendance énergétique d’un pays comme étant « le rapport entre la production nationale d'énergies primaires (charbon, pétrole, gaz, nucléaire, renouvelables) et sa consommation totale », considérant en outre que la France ne produit sur son territoire aucune des ressources énergétiques sus-mentionnées autres que les énergies renouvelables, considérant enfin que la proportion de ces dernières dans le mix énergétique français est au mieux très faible, au pire négligeable, et nous conclurons, en une phrase un peu longue, mais en une phrase néanmoins, que le taux d’indépendance énergétique de la France est au mieux très faible, au pire négligeable. Débat clos ? presque…

55,35 %. Vous en conviendrez : ce n’est ni très faible, ni négligeable, mais c’est pourtant le taux d’indépendance énergétique officiel pour la France en 2018, publié par le très sérieux Ministère de la Transition Écologique [1].

Tout simplement complexe

Ce sujet, dans lequel certains verraient volontiers les caractéristiques d’une controverse scientifique, illustre à merveille la complexité d’un sujet simple de prime abord, mais qu’on ne peut tenter de démêler sans rentrer dans des détails qui n’ont pas de lien évident avec le sujet initialement évoqué. Comme une caricature de la plupart des sujets qui touchent au péril climato-énergétique, il est tout simplement complexe, et le danger réside justement dans le fait de ne l’aborder qu’au niveau superficiel, niveau où il apparait diablement simple. [2]

Si le taux d’indépendance énergétique officiel français est si élevé, c’est parce que l’énergie nucléaire est considérée comme étant une énergie produite sur le sol français… ce qui est pour le moins discutable, car il n’aura échappé à personne qu’aucune mine d’uranium n’est encore active sur le territoire national. Les chiffres le confirment : l’intégralité de l’uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises provient bien de mines situées dans un pays étranger (Kazakhstan et Niger principalement) [3].

Cet état de fait n’empêche pas bon nombre de responsables politiques nationaux, et non des moindres, de rappeler régulièrement que l’énergie nucléaire contribue à l’indépendance énergétique de la France.

Pierre Messmer, premier ministre de son état et père du programme électronucléaire français, résumait la situation le 6 mars 1974, jour du lancement du plan qui porte son nom : « Il est vrai que la France n’a pas été très favorisée par la nature en matière de ressources énergétiques. Nous n’avons presque pas de pétrole sur notre territoire, nous avons beaucoup moins de charbon que l’Angleterre ou l’Allemagne, et nous avons beaucoup moins de gaz que la Hollande. (…) Dans cet effort que nous faisons pour acquérir une certaine indépendance, ou disons une moindre dépendance énergétique, la priorité, nous la donnons à l’électricité, et dans l’électricité, nous la donnons à l’électricité nucléaire. ». Plus récemment, le 8 décembre dernier, Emmanuel Macron confirmait cette curieuse indépendance conférée au nucléaire : « Nous avons fait le choix du nucléaire en 1973 pour gagner en indépendance énergétique. (…) L'ambition nucléaire qui est la nôtre, nous a permis de fortement réduire notre dépendance à l'international et, comme je le disais, de réduire les émissions de CO2. »

Diantre, y aurait-il de la propagande politique au plus haut sommet de l’État ? ou ces affirmations recèlent-elles bel et bien un soupçon de réalité ?

Deux camps s’affrontent : d’un côté l’État et l’industrie nucléaire vantant une indépendance dont on peine pour l’instant à comprendre l’origine, et de l’autre, des associations anti-nucléaires (Greenpeace, Reporterre, Sortir du nucléaire, etc.) rappelant qu’importer 100 % de l’uranium signifie précisément être dépendant des pays fournisseurs.

Voyage au centre du combustible nucléaire

Comprendre la notion d’indépendance énergétique nécessite de se plonger dans le cycle de vie complexe du combustible nucléaire, et des choix politiques qui ont été faits à son sujet.

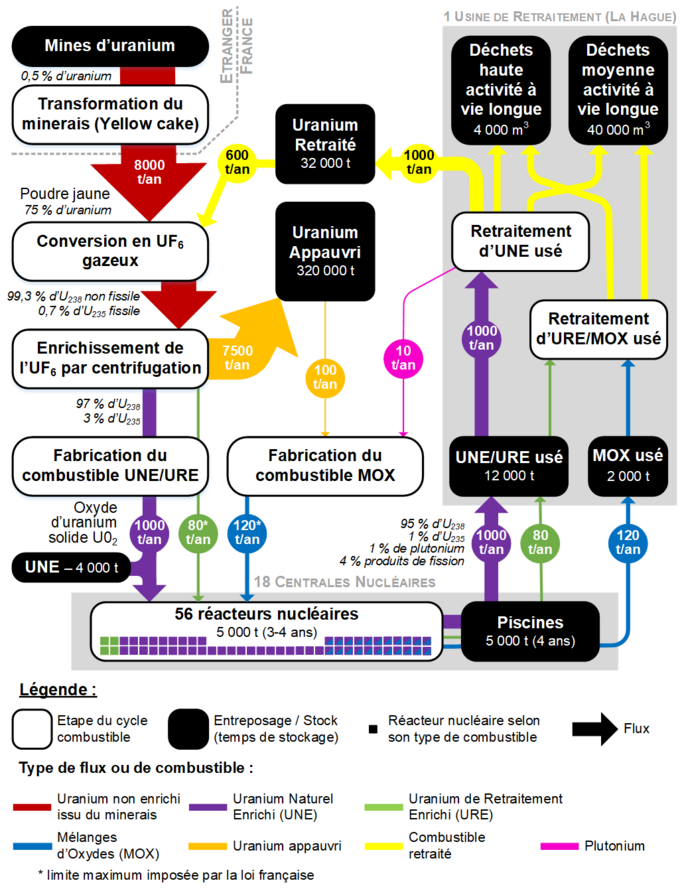

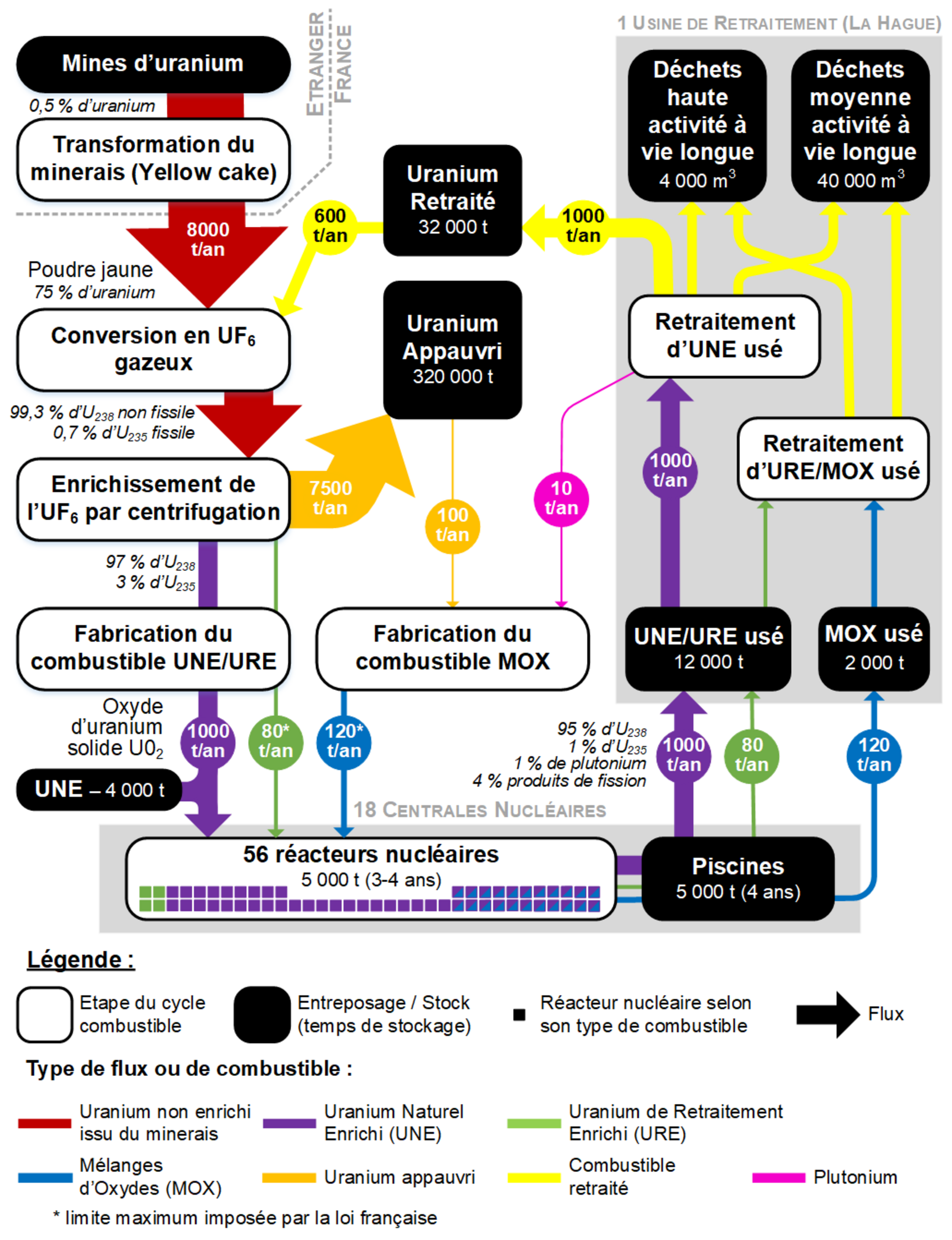

Tout commence dans les mines (exclusivement à l’étranger depuis 2001 donc) d’où est extrait un minerai qui ne contient que 0,1 à 0,5 % d’uranium. A proximité de ces mines, une première opération permet d’éliminer une grosse partie des impuretés en densifiant ce minerai à hauteur de 75 % et de le transformer en une poudre jaune que l’industrie nucléaire nomme poétiquement yellow cake. Il est alors prêt pour son voyage en France.

Les 8 000 tonnes d’uranium ainsi importées chaque année sur le sol national sont constituées de plusieurs isotopes* dont les deux principaux sont l’uranium 238 (99,7 %) et l’uranium 235 (0,3 %) [4]. Seul ce dernier est fissile, c’est-à-dire qu’il peut se désintégrer en deux atomes plus petits en émettant une quantité d’énergie importante qui sera utilisée par les réacteurs nucléaires pour fabriquer de l’électricité. Une si faible concentration d’isotope fissile ne permet pas encore d’amorcer la réaction en chaine indispensable à son utilisation. Il faut pour cela augmenter la proportion d’uranium 235 : c’est la fameuse étape d’enrichissement.

En France, elle se fait désormais par centrifugation gazeuse, sur le site du Tricastin, dans la Drôme. C’est une technique similaire à celle de votre essoreuse à salade (un poil plus complexe néanmoins), qui nécessite un matériau gazeux : le yellow cake est donc transformé préalablement en un gaz nommé moins poétiquement hexafluorure d’uranium (UF6). De la même manière que l’essoreuse sépare l’eau de la salade, le passage successif dans les centrifugeuses enrichit l’UF6 en matière fissile à hauteur de 3 %. 8 000 tonnes d’uranium naturel permettent de fabriquer 1 000 tonnes d’uranium enrichi (Uranium Naturel Enrichi – UNE pour les amateurs d’acronyme et de concision), et 7 000 tonnes d’uranium appauvri restent donc sur le carreau.

Transformé une dernière fois sous forme solide en oxyde d’uranium (UO2), l’UNE est alors conditionné dans des pastilles d’une dizaine de grammes, 300 pastilles assemblées les unes à la suite des autres formant un « crayon », 264 crayons formant un « assemblage combustible ». Ouf. Voici un schéma qui récapitule cette première partie du chemin, et qui dévoile la seconde.

Agrandissement : Illustration 2

Voilà, l’uranium enrichi – l’UNE – est prêt à être chargé dans les réacteurs nucléaires et à délivrer sa prodigieuse énergie. 1 000 tonnes de combustible sont ainsi nécessaires (et suffisantes) pour alimenter le parc français chaque année. Prodigieuse est en effet un terme adéquat : 1 000 tonnes semblent peut-être une quantité importante, mais elle est sans commune mesure avec la quantité de combustible qu’il faudrait aux centrales françaises si elles n’étaient pas nucléaires mais au gaz, au charbon, au fioul ou au pétrole : elles nécessiteraient alors tous les ans des dizaines de millions (!) de tonnes de combustibles.

Impossible dès lors de faire des stocks pluriannuels : en France, les capacités de stockage des combustibles traditionnels ne peuvent contenir que l’équivalent de quelques mois de consommation de gaz (entre 3 et 5 mois [5]) ou de pétrole (90 jours [6])... Si aujourd’hui, les exportateurs de produits pétroliers stoppent leurs livraisons, quelques semaines plus tard, 90 % des véhicules français seront à l’arrêt (peu probable que les 90 jours de stocks stratégiques soient réservés aux personnes lambda).

A l’inverse, ce n’est pas le cas du combustible nucléaire puisque la France dispose en permanence d’un stock de 4 000 tonnes d’UNE, ce qui laisserait environ 4 ans de répit en cas de défaillance prolongée de nos fournisseurs d’uranium.

Après l’amont, l’aval

Continuons à parcourir le chemin du combustible. Après avoir fourni de l’énergie calorifique pendant 3-4 ans dans le réacteur, il refroidit pendant 4 années supplémentaires dans de grandes piscines situées à proximité, puis cet uranium naturel enrichi mais usé est transféré au centre de retraitement du combustible nucléaire de La Hague, dans la Manche.

Observons-le de plus près : en sortie de réacteur, il est composé de 95 % d’uranium 238, de 1 % d’uranium 235 (toujours fissile), de 1 % de plutonium (fissile lui aussi), et de 4 % de produits de fission [7]. Fichtre, il reste de la matière fissile, le réacteur n’aurait donc pas tout consommé ?

Contrairement à d’autre pays (comme les États-Unis), la France a fait le choix de retraiter le combustible usé, en séparant la matière valorisable (uranium et plutonium) des produits de fission. Ces derniers deviennent des déchets de haute et moyenne activité à vie longue et sont stockés comme tel. L’uranium est retraité, et contient encore une fraction d’uranium 235 beaucoup plus importante que le minerai naturel ! Il peut à nouveau être enrichi et repartir pour un tour dans le cycle du combustible (il devient alors de l’Uranium de Retraitement Enrichi – URE). Quant au plutonium, lorsqu’il reste dans le domaine civil, il devient la matière fissile d’un autre combustible nucléaire, appelé MOX (pour mélange d’oxydes : mélange d’oxyde d’uranium 238 et d’oxyde de plutonium), utilisable en partie dans les réacteurs actuels.

Aujourd’hui, 1 000 tonnes d’UNE usé permettent de fabriquer 120 tonnes de MOX et environ 130 tonnes d’URE. Les autorisations actuelles permettent d’utiliser chaque année 1 000 tonnes d’UNE, 120 tonnes de MOX et 80 tonnes d’URE [4]. Sans rentrer plus en profondeur dans les détails de fabrication des combustibles nucléaires, on comprend aisément que les 32 000 tonnes d’uranium retraité et les 12 000 tonnes d’UNE/URE usé restent donc une importante source d’énergie, garantissant quelques années supplémentaires de sécurité d’approvisionnement en combustible nucléaire. Actuellement, seuls 4 et 22 réacteurs (sur les 56 existants) ont l’autorisation de fonctionner respectivement avec de l’URE et un mélange UNE/MOX, ce qui reste bien insuffisant pour espérer un jour écouler les stocks de déchets valorisables.

Indépendance surestimée

Cependant, c’est bien ce double stock – UNE d’un côté, et uranium de retraitement et plutonium de l’autre – qui confère à la France une sécurité d’approvisionnement d’une dizaine d’années, et, partant, un sentiment d’indépendance énergétique ni tout à fait certain, ni tout à fait illusoire.

Certes 55 % d’indépendance énergétique reste un chiffre surestimé car cet indicateur considère l’énergie primaire, et non l’énergie finale (peut-être dans le but de gonfler artificiellement le chiffre, on laissera le libre-arbitre du lecteur statuer sur ce point). Il offre à croire, à tort, que la moitié de la consommation française d’énergie provient de l’électricité. Calculé sur l’énergie finale, ce taux serait ramené à 34 % [1], un chiffre beaucoup plus représentatif d’une réalité à laquelle serait confrontée la France si elle devenait soudainement coupée de ses importateurs : il ne lui resterait alors que la totalité son électricité pendant quelques années, soit bien 34 % de l’énergie totale consommée aujourd’hui. Et pour augmenter l’indépendance énergétique nationale, il nous reste la seule solution que nous laissent nos ressources physiques : développer les énergies renouvelables, et, ainsi, l’usage de l’électricité.

* On appelle isotopes des éléments chimiques identiques (donc avec un nombre de protons identique) mais qui ont un nombre de neutrons différents. Ainsi l’uranium 235 et l’uranium 238 possèdent chacun 92 protons, mais le premier possède 3 neutrons de moins (143) que le second (146).

Pour aller plus loin :

[1] Ministère de la Transition Écologique et Solidaire – Commissariat général au développement durable – Chiffres clés de l’énergie édition 2019 – document de 80 pages publié en septembre 2019 et disponible en ligne.

[2] De nombreux articles abordent le sujet de manière superficielle parmi lesquels :

- Les Échos – Transition énergétique : pourquoi la France reste dépendante des hydrocarbures ? – publié par Vincent Collen le 25 novembre 2018 ;

- Le Monde – Pourquoi la France fait le choix stratégique de l'indépendance énergétique ? – publié par Bernard Tardieu le 4 janvier 2012 ;

- Connaissance des Énergies – Comment est calculée l’indépendance énergétique de la France ? – dernière modification le 1er novembre 2016.

[3] Site internet de la Société Française d’Énergie Nucléaire, extrait de l’article Le Combustible Nucléaire : « La mine est fermée quand l’exploitation est terminée. (…) C’est le cas en France pour 250 anciens sites miniers réaménagés. La France a arrêté l’exploitation de ces gisements (Forez, Vendée, Limousin, Hérault) en 2001 et assure depuis l’essentiel de son approvisionnement en uranium par des importations. »

[4] Toutes les données chiffrées de cet article (valeurs des stocks et des flux) ont pour but d’informer sur les ordres de grandeur, et ont donc volontairement été arrondies. Elles sont extraites de :

- l'Inventaire national des matières et déchets radioactifs version 2020, un document annuel rédigé par l’Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA),

- Les Coûts de la Filière Électronucléaire, un rapport public thématique de la Cour des Comptes, publié en janvier 2012.

[5] Article Y-a-t-il de l’eau dans le gaz ?, sur ce même blog.

[6] Site internet de la SAGESS, la Société Anonyme de Gestion des Stocks de Sécurité.

[7] Benjamin Dessus, Déchiffrer l’énergie, publié aux éditions Belin.