Il est impossible de comprendre l’intérêt de l’hydrogène sans connaitre les notions d’énergie primaire, d’énergie finale, d’énergie utile et la manière dont elles interagissent entre elles.

L’énergie primaire correspond au produit énergétique brut que l’Homme récolte dans la nature – comme le charbon, le pétrole, le gaz naturel, l’uranium, le vent, la force mécanique de l’eau, le rayonnement solaire. Dans la plupart des cas, cette énergie primaire n’est pas utilisable directement, elle subit alors une série plus ou moins longue de transformation avant d’arriver à un utilisateur sous forme d’énergie finale. Qui, elle-même, va être transformée une dernière fois par l’utilisateur final en énergie utile pour ce dernier.

Par exemple, le charbon (énergie primaire) extrait d’une mine va être transformé en chaleur, puis en énergie mécanique, et enfin en électricité dans une centrale électrique, avant d’arriver sous cette forme à un utilisateur (énergie finale) qui s’en servira pour se chauffer (énergie utile), s’éclairer (énergie utile), écouter de la musique (énergie utile), etc. Du pétrole (énergie primaire) puisé dans un gisement va être transformé en gazole dans une raffinerie et distribué sous cette forme à un utilisateur (énergie finale) qui s’en servira pour se déplacer (énergie utile). Le gaz naturel est avec le charbon une des rares ressources sur Terre à être à la fois énergie primaire et finale lorsqu’il est utilisé directement par un particulier pour se chauffer ; la chaleur est alors l’énergie utile.

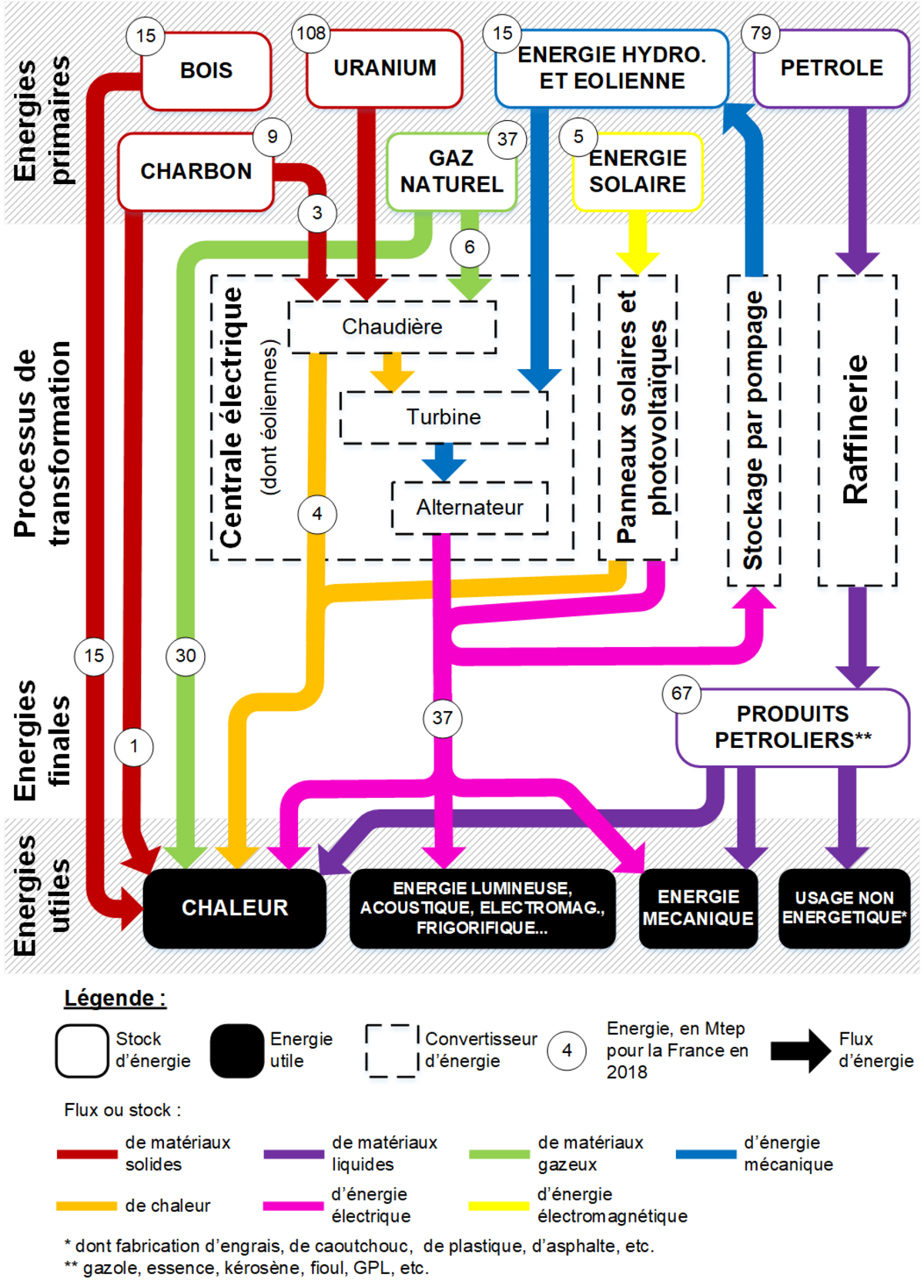

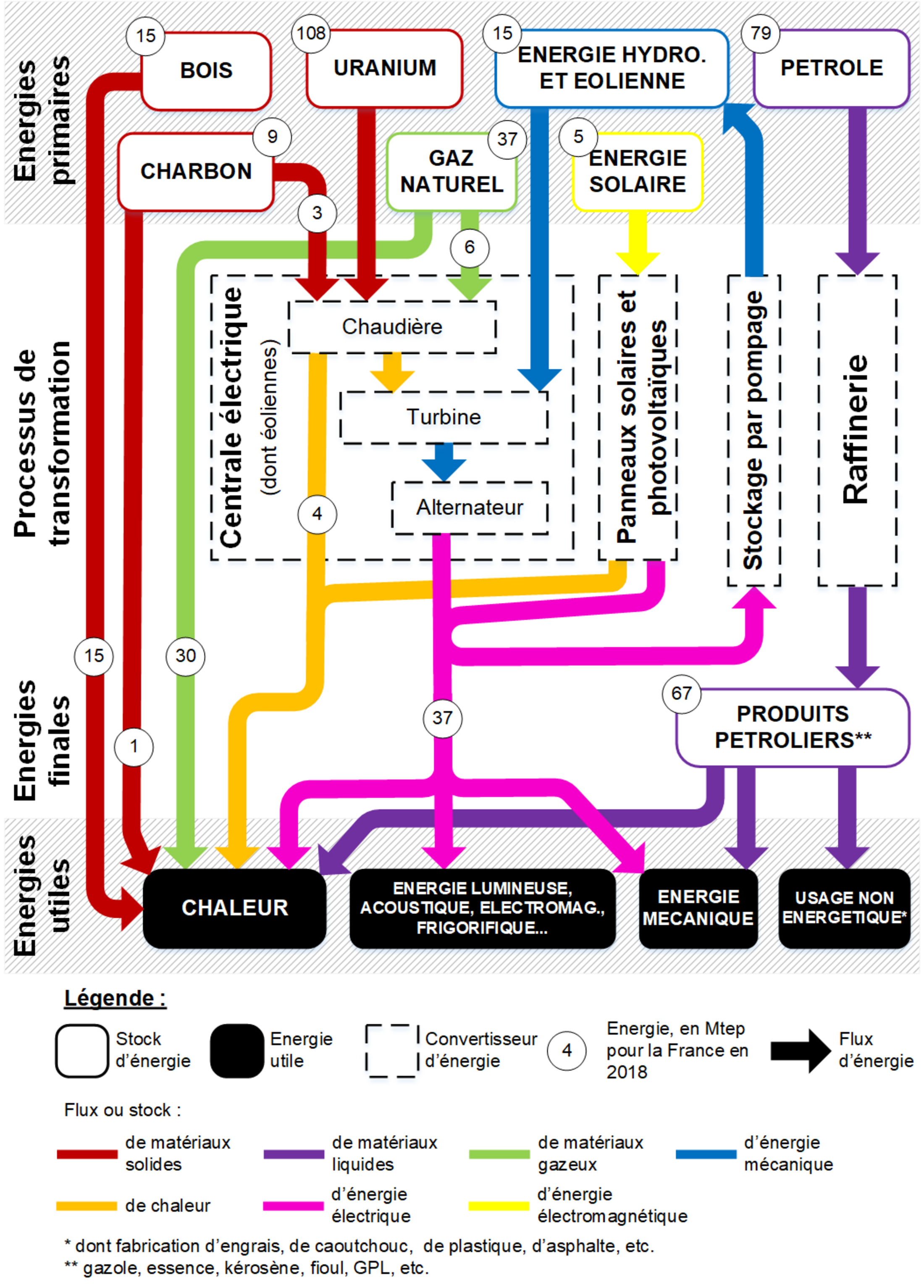

Les différentes étapes qui conduisent une ressource énergétique primaire à l’énergie finale fournie à un utilisateur caractérisent une filière énergétique. La plupart des filières énergétiques utilisées sur Terre actuellement sont décrites sur le graphique ci-dessous [1].

Agrandissement : Illustration 1

Ce graphique est riche et mérite de s’y attarder quelques instants : il présente en effet un état quasi-exhaustif des filières énergétiques actuellement en place dans l’ensemble des pays de la planète. Quelle que soit l’énergie que vous utilisez (par exemple en lisant ces lignes sur un écran), celle-ci est forcément passée par un chemin de ce graphique. Seule l’énergie géothermique y est absente, et mérite d’être ajoutée pour les pays où elle n’y est pas négligeable (l’Islande par exemple).

On peut y observer des stocks, des flux, et des « convertisseurs » d’énergie. Les stocks et les flux peuvent prendre différentes formes : solides (charbon, uranium), liquides (pétrole), gazeux (gaz naturel), de chaleur, mécanique (quand une turbine d’éolienne fait tourner un alternateur), électromagnétique (la lumière qu’un panneau solaire peut convertir en chaleur ou en énergie électrique) et électrique.

Toute l’énergie actuellement utilisée en France (et dans le monde) provient systématiquement d’une des sept énergies primaires affichées sur ce schéma. Or, trois d’entre-elle – le charbon, le gaz et le pétrole – contribuent de manière importante au réchauffement climatique, en rejetant dans l’atmosphère des quantités phénoménales de gaz à effet de serre. A la bonne heure : supprimons les filières énergétiques issues de ces trois énergies primaires problématiques, puisque nous avons la chance d’en avoir quatre autres plus saines ! [2]

Et l'hydrogène dans tout ça ?

Si l’on imagine les filières énergétiques d’un monde où les énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre ne sont qu’un lointain souvenir, on est alors confronté au problème de l’intermittence des sources d’énergies primaires restantes. En effet, contrairement au pétrole, au charbon ou au gaz qui peuvent être stockés puis utilisés au moment où les êtres humains en ont besoin, le vent, le soleil et l’eau des rivières n’ont pas cette flexibilité. Quand il n’y a plus de vent, ou plus de soleil, l’être humain ne peut rien y faire : personne n’a jamais réussi à stocker du vent, ou de la lumière. On qualifie ces énergies d’intermittentes, ou de fatales.

Aussi étonnant que celui puisse paraitre, et malgré toutes les technologies fantastiques qui ont pu être développées jusqu’à présent, l’être humain ne sait pas, aujourd’hui, stocker de l’énergie en grande quantité de manière simple, bon marché, et facilement reproductible (autrement qu’en stockant de grande quantité d’énergie primaire fossile).

Bien entendu, en petite quantité, c’est désormais un jeu d’enfant : nous avons des batteries (énergie chimique) et des ballons d’eau chaude (énergie thermique) à foison. En moyenne quantité, c’est plus difficile, mais ça devient possible : avec des batteries plus importantes, dans des voitures par exemple. Et en grande quantité, il n’y a en France qu’une seule modeste solution : stocker de l’énergie en remontant de l’eau dans des barrages [3].

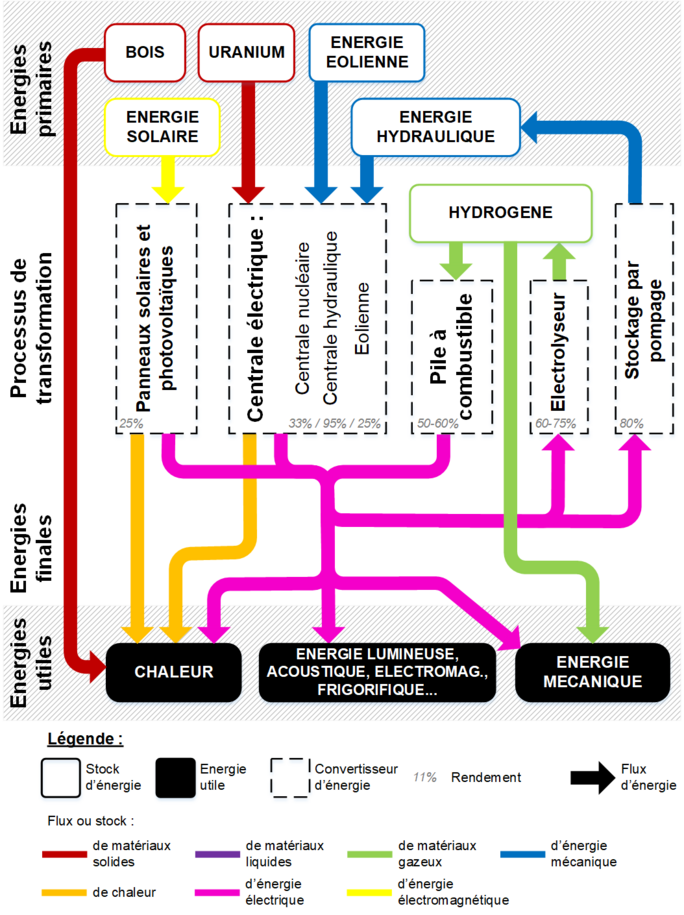

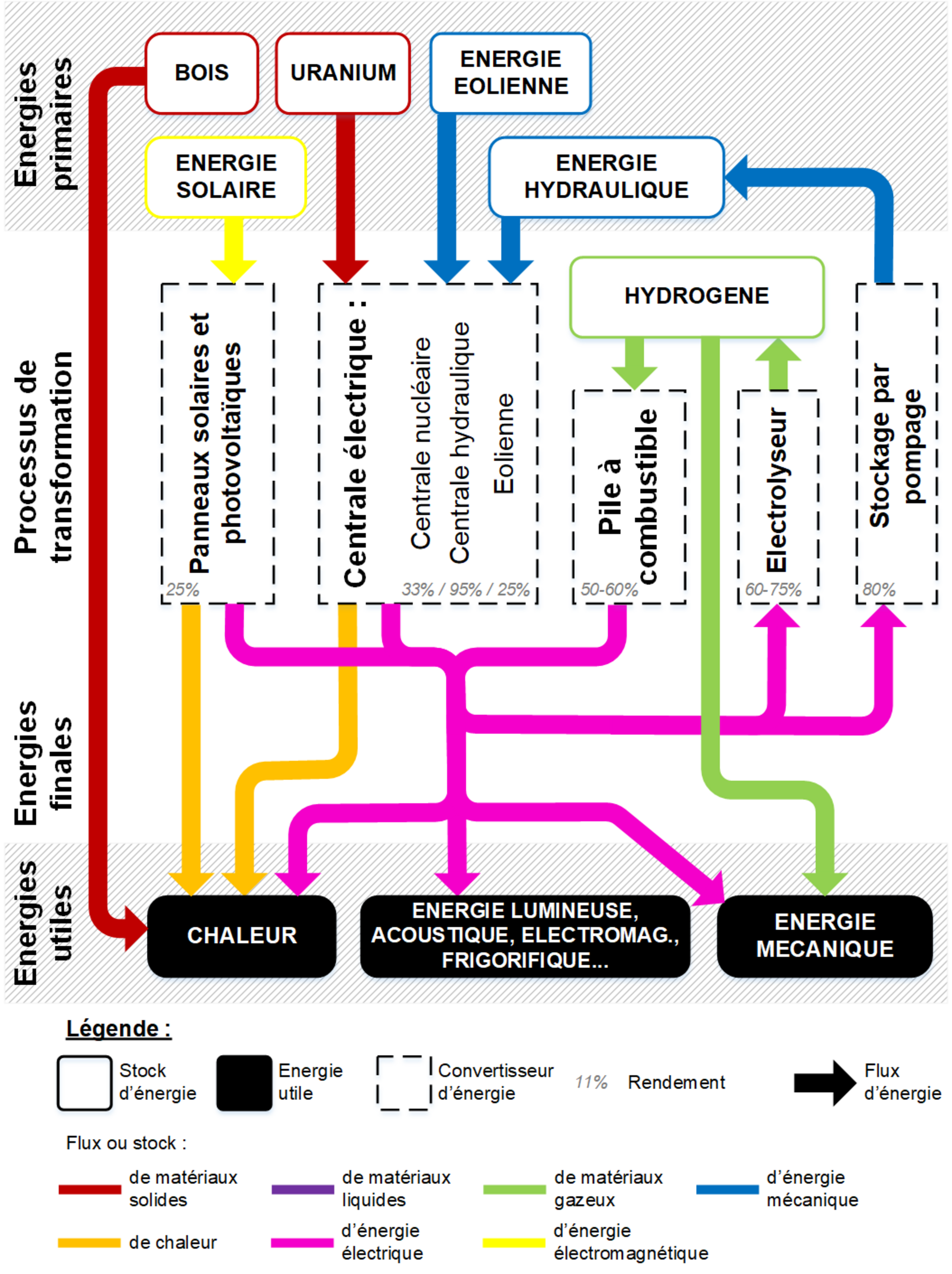

C’est là que l’hydrogène entre en piste. Souvenez-vous : c’est est un gaz qui contient beaucoup d’énergie par unité de masse, et par unité de volume pour peu qu’on le comprime. Imaginons qu’il existe une technologie qui permette de fabriquer de l’hydrogène à partir d’énergie électrique, et une autre technologie qui permet d’en extraire son énergie. Voici donc à quoi pourrait ressembler une mise à jour du premier schéma, en y supprimant les énergies primaires fossiles polluantes (qui, de toute manière, sont amenées à disparaitre par épuisement des stocks, contrairement au soleil, au vent, au bois et à l’eau des rivières).

Agrandissement : Illustration 2

L’hydrogène permet ici de palier l’intermittence des énergies renouvelables : lorsqu’il y a trop de vent et de soleil, un électrolyseur convertirait ce surplus d’énergie en hydrogène, qu’on peut facilement stocker dans une cuve ou dans le réservoir d’un véhicule, d’un train ou d’un avion. A l’inverse, quand la consommation d’énergie deviendrait supérieure à la production d’énergie intermittente, ces réservoirs d’hydrogène pourraient être utilisés, soit pour recréer de l’électricité, soit pour se déplacer.

Dans ces nouvelles filières énergétiques, l’hydrogène n’est pas une énergie primaire, mais une énergie de transfert, ou d’attente : une sorte de réservoir tampon chargé d’accommoder la fatalité des énergies renouvelables à la fatalité de la consommation d’énergie des êtres humains. Un nouveau vecteur énergétique, à l’instar de l’électricité, qui néanmoins offre un avantage important : celui d’être stockable, quasiment n’importe où.

Piles à combustible et électrolyseurs : derrière ces noms mystérieux se cachent des machines, qui pour l’une d’elle permet de créer de l’hydrogène à partir d’électricité (et d’eau), et pour l’autre permet de créer de l’électricité (et de l’eau) à partir d’un réservoir d’hydrogène. Deux machines, aujourd’hui rares et inconnues du grand public, amenées à devenir banales dans le paysage énergétique français, si toutefois l’hydrogène démontre bien tous les espoirs que certains placent en lui.

Article suivant : hydrogène : de la théorie aux applications pratiques.

Article précédent : la révolution de l'hydrogène aura-t-elle lieu ? retour aux fondamentaux.

Pour aller plus loin :

[1] Déchiffrer l’énergie, Benjamin Dessus, éditions Belin.

[2] Le bois – ou biomasse – utilisé comme énergie renouvelable émet certes des gaz à effet de serre, mais ils retournent sous forme solide lors de la régénération de la biomasse.

[3] Article Eau qu’on stocke, sur ce même blog.

[4] Ministère de la Transition Écologique et Solidaire – Commissariat général au développement durable – Chiffres clés de l'énergie Édition 2019 – Document publié en septembre 2019, disponible en ligne, 80 pages.