Sous l’effet du double choc d’offre et de demande provoqué par la crise épidémiologique du Coronavirus COVID-19, la statistique du chômage officiel va sans nul doute à nouveau repartir à la hausse, comme au lendemain de la crise des subprime - bis repetita ! Et ce, alors même que quelques semaines auparavant encore, nos néolibéraux au pouvoir - et ceux d’hier ! - se glorifiaient du récent mouvement baissier du chômage, de surcroît, en y voyant, non sans cynisme éhonté, le signe de l’efficacité de leurs réformes régressives du marché du travail et des politiques de l‘offre. Des réformes, tout du moins certaines d’entre elles, comme celle de l’assurance chômage, qu‘ils s‘empressent maintenant d’en repousser l’application, la peur au ventre qu’elles ne fassent exploser, avec la récession économique annoncée, le peu de cohésion sociale qu’il nous reste encore, ce qui ne peut pas mieux sonner comme l’aveu suprême de leur part qu’elles relèvent de choix mortifères pour la justice sociale et la démocratie, tout en étant inefficaces sur le plan économique. Dans le contexte d’un nouveau bon en avant prévisible du chômage de masse, en l’absence de changement de logiciel économique, il est donc précieux de revenir sur le mouvement baissier du chômage officiel intervenu entre 2015 et 2019, pour mettre à jour ce qu‘il recouvre vraiment,…..avant que le coronavirus ne fasse sentir tous ses effets sur la situation du marché du travail, et que nos experts autoproclamés libéraux n’en profitent pour embrouiller toujours un peu plus l‘opinion publique sur la question du chômage de masse.

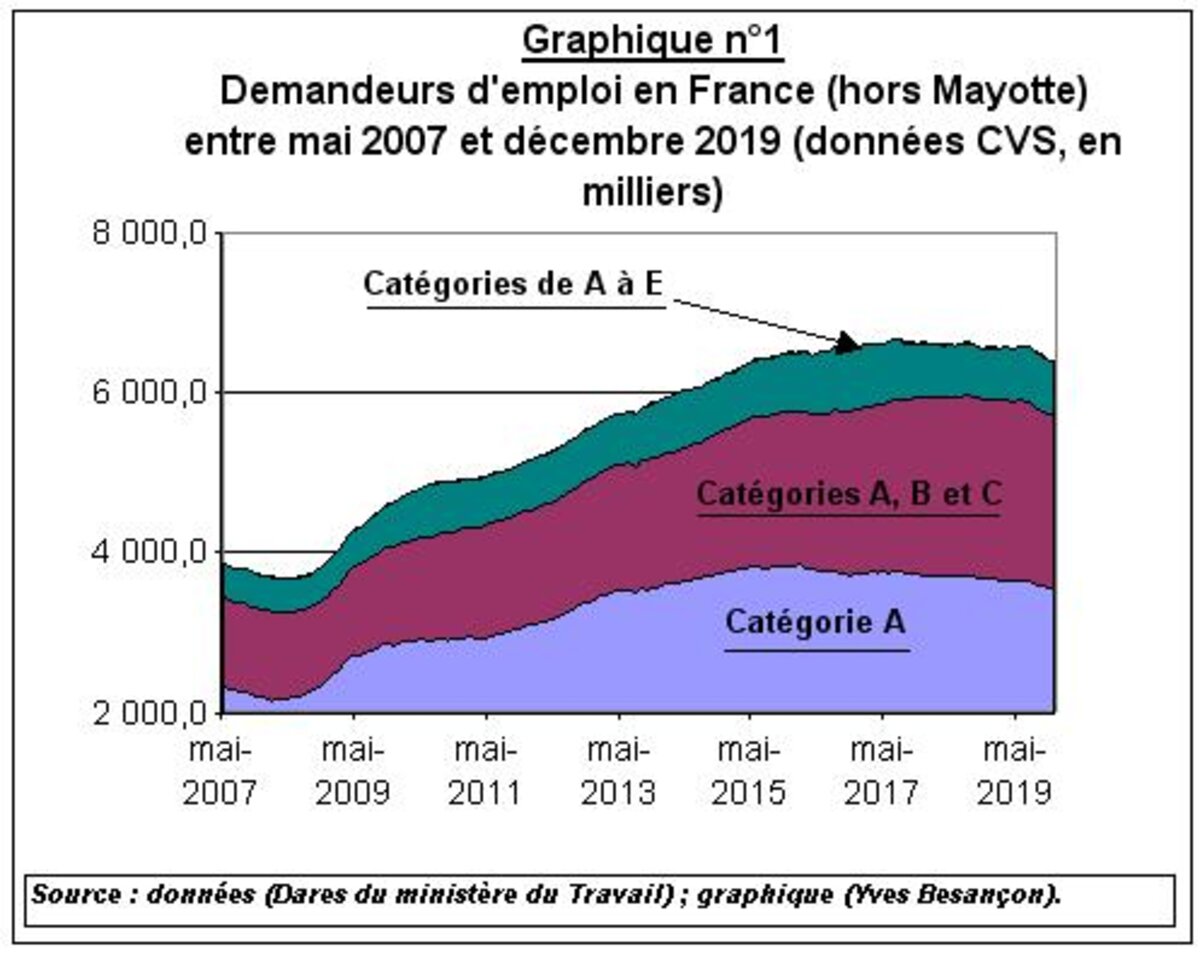

La présentation des outils méthodologiques de la mesure du chômage ayant été faite lors du premier volet de cette étude (voir Ici), nous pouvons maintenant caractériser les évolutions à l’œuvre et bien les interpréter. Que l’on prenne la mesure des demandeurs d’emploi ou celle du chômage BIT, incontestablement un mouvement de baisse du chômage est observable à partir des années 2015 ou 2016, selon la mesure adoptée. Concernant les demandeurs d’emploi (voir graphique n°1), le mouvement de bascule se fait à partir de février 2016 pour la catégorie A, mais seulement à partir de mars 2019 pour les catégories B et C, ce qui témoigne d’un simple transfert d’une catégorie à une autre jusqu’au premier trimestre de 2019, lié à l’amplification de la précarisation de l’emploi, ne pouvant donc pas être interprété comme une réelle amélioration de la situation sur le marché du travail, la hausse de la précarité générant également un développement de la pauvreté laborieuse.

Au total, l’ensemble des demandeurs d’emploi, toutes catégories confondues, amorce sa phase de recul à partir de l’été 2017, juste quelques mois après le départ de François Hollande de l‘Élysée, un président qui aura donc, sous sa mandature, mis au tapis du chômage près de 1,4 million de femmes et d’hommes supplémentaires, selon cet indicateur,….. soit autant que son prédécesseur Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Même chemin, même précipice….

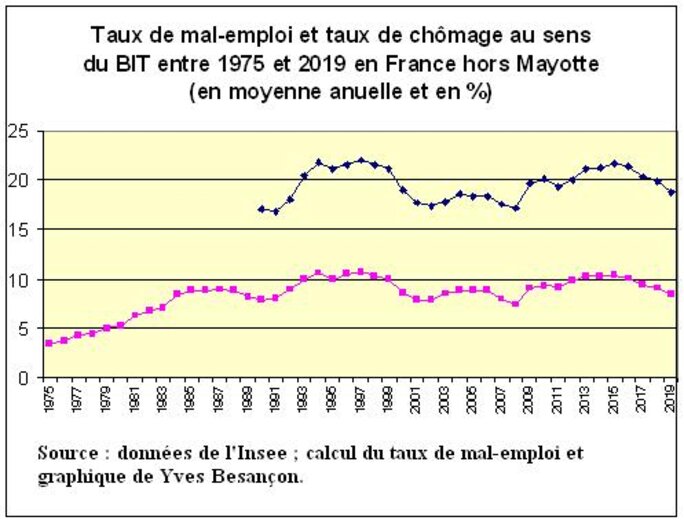

Concernant l’autre baromètre du chômage selon les critères BIT, la baisse du taux de chômage s’enclenche à partir du second semestre 2015. En données annuelles (voir graphique n°2), on enregistre une baisse des taux de chômage BIT et de mal-emploi de respectivement 2 et 2,7 points de pourcentage entre 2015 et 2019.

Pour autant, si la diminution n’est pas négligeable entre 2018 et 2019 (baisse de 0,7 point de pourcentage pour le taux de chômage BIT), on notera, qu’en 2019, on reste toujours sur des niveaux supérieurs à ceux déjà élevés d’avant la crise financière des subprime, en particulier pour le taux de mal-emploi (17,9 % en 2019 contre 16,4 % en 2008). Dans ces conditions, la perspective réaffirmée - avant la crise du coronavirus -, par le gouvernement, d’un taux de chômage officiel de 7 % pour 2022, sur la base d’une anticipation de ce mouvement baissier, apparaît bien dérisoire, voire cyniquement indécente eu égard à la situation encore dramatique du marché du travail fin 2019 car, même si cette cible officielle devait être atteinte, nous serions toujours en 2022 dans une économie à fabrique à chômage ou de mal-emploi de masse (avec un taux de mal-emploi qui se situerait toujours à un niveau très élevé,.…a minima aux alentours des 14 % environ !). Ainsi, s’il en était besoin, le message envoyé par les économistes libéraux et responsables politiques de droite, déclarés ou non (la Macronie), est clair ! Ils défendront jusqu‘au bout une économie de marché à bout de souffle - avec ou sans Covid-19 -, pourtant exclusive en permanence d’une partie importante de la société, du fait de son incapacité à offrir à tous un travail socialement utile et permettant de vivre dignement grâce à une rémunération décente. En final, le mouvement baissier du chômage de ces dernières années, mis en évidence par la statistique officielle, apparaît bien modeste si l’on en juge par l’évolution du taux de chômage BIT qui, depuis son point haut de 10,4 % en 2015, n’a baissé que de 2 points de pourcentage durant les quatre dernières années (voir graphique n°2). Ce qui ne change donc pas grand-chose à l‘état de catastrophe sociale dans lequel se trouve la société française aujourd’hui, reflété notamment par un taux de mal-emploi de près 18 % en 2019 ou d’autres indicateurs comme, par exemple, le taux de pauvreté (14,7 % en 2018). Et un état de catastrophe sociale permanent depuis le début des années 80, avec un taux de chômage officiel qui, à partir de 1983, le fameux « tournant de la rigueur », ne redescendra jamais plus en deçà de la barre des 7 % ! Le taux de mal-emploi, quant à lui, depuis qu’on peut le calculer, à savoir partir de 1990, restera, lui, toujours supérieur au seuil élevé des 16 %.

Si l’on s’en tient au strict bilan comptable (1), le reflux du chômage BIT depuis 2015 s’explique, pour une part, grâce au mouvement des créations nettes d’emplois de ces dernières années. En moyenne, chaque année, entre 2015 et 2019, l’économie française a en effet créé 184 000 emplois (2), ce qui peut apparaître, de prime abord, comme non négligeable en comparaison avec les années 2009-2015 de vaches maigres en la matière, mais faible au regard d’autres périodes de notre histoire récente comme, par exemple, la fin des années 1990 et le début de la décennie 2000, au moment du passage aux 35 heures, où l’économie française créait en moyenne annuelle plus de 350 000 emplois (358 000 en moyenne l’an sur la période 1998-2002). Et, contrairement à ce que les libéraux voudraient faire croire, cette dynamique de « destruction créatrice », pour reprendre l’expression de l’économiste Joseph Aloïs Schumpeter, ne peut pas être attribuée à un enrichissement de la croissance économique en emplois qu’auraient induit les mesures récentes de flexibilisation du marché du travail (loi El Khomri en 2016 et ordonnances d’Emmanuel Macron en 2018 pour la réforme du Code du travail), pour la simple et bonne raison qu’il se poursuit, dans le même temps, un mouvement de ralentissement structurel des gains de productivité du travail (3). Par ailleurs, contrairement aux enseignements des dogmes néolibéraux, les créations nettes d’emplois sont toujours sensibles aux effets expansionnistes de l’aggravation des déficits publics, comme en témoigne les résultats pour l’année 2019 : l’augmentation du déficit public (avec un besoin de financement des administrations publiques égal à 3,6 points de PIB en 2019 contre 2,5 en 2018), induite notamment par les mesures budgétaires consenties par l’exécutif dans le cadre de la crise des gilets jaunes, a permis, en boostant le pouvoir d’achat du revenu des ménages (hausse de 1,4 % en 2019 contre 0,7 % en 2018), et par là même, la demande intérieure, de limiter l’ampleur du ralentissement de la croissance économique observable à partir de 2018, et donc de soutenir un mouvement de créations d’emplois, lui aussi, en phase de ralentissement (hausse de l‘emploi total de 113 000 en 2019 contre 230 000 en 2018).

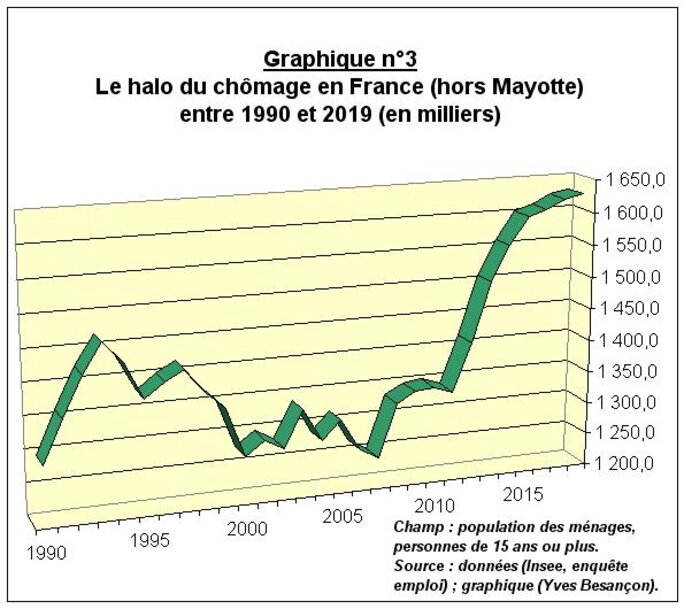

Mais le mouvement des créations d’emplois ne saurait tout expliquer de la baisse récente du chômage au sens du BIT. Un autre élément explicatif d’importance, passé étonnement sous silence par l’appareil politico-médiatique dominant, est le ralentissement de la croissance de la population active, observable à partir de 2012. En effet, alors qu’au cours de la période 2002-2012, sa progression annuelle moyenne était de 0,7 %, elle n’augmente plus que de 0,3 % en moyenne l’an entre 2012 et 2015, puis seulement de 0,2 % entre 2015 et 2019. Dans ces conditions, on comprend aisément que l‘économie française peut envisager d’éviter une nouvelle détérioration de la situation sur son marché du travail sinon l’améliorer, tout en ayant un rythme de créations d’emplois moindre que par le passé. L’année 2019 est à cet égard particulièrement illustrative puisque la population active connaît même une baisse de 63 000 par rapport à 2018 (2). Ainsi donc, avec seulement une création nette d’emplois de 113 000, le chômage BIT a pu néanmoins baisser de 176 000 en 2019. Pour expliquer le ralentissement tendanciel de la croissance des actifs depuis 2012, on pense tout naturellement aux facteurs démographiques et, bien sûr, aux nombreux départs à la retraite des baby-boomers et aux entrées sur le marché du travail de générations moins nombreuses. Mais cela ne saurait suffire pour expliquer l’inflexion enregistrée à partir de 2012, l’autre cause importante étant la progression sensible du halo du chômage qui, après un premier rebond en 2008, s’envole à nouveau à partir de 2012 (voir graphique n°3).

On rappelle que les personnes comptées dans le halo sont sorties de la population active au sens du BIT, donc classées inactives, alors qu’elles souhaitent pourtant travailler ! Ces personnes que le marché du travail condamne à la pauvreté durable et aux revenus d‘assistance, en les excluant, sont donc aussi des chômeuses, n’en déplaise aux critères du Bureau international du travail. La progression importante de leur nombre coïncide « étrangement » avec la mise en place des politiques de l’offre et de flexibilisation du marché du travail, chères aux économistes libéraux, sous les présidences successives de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. La palme d’or revenant sans conteste à François Hollande, avec une augmentation du halo du chômage de 271 000 entre 2012 et 2017, contre « seulement » 75 000 sous la mandature de Nicolas Sarkozy et 20 000 sous Emmanuel Macron entre 2017 et 2019 ! Notons, enfin, que la fabrique néolibérale à chômeurs découragés a tourné à plein régime en 2019, si l’on en juge par la baisse du taux d’activité des 15-64 ans de 0,2 point par rapport à 2018, alors qu'il avait continûment augmenté entre 2012 et 2018 (4),.….ou encore par le fait, selon les statistiques de la Dares, qu’au quatrième trimestre de 2019 (5), sur dix personnes sortantes des listes d’inscrits à Pôle emploi, six sont des personnes découragées du point de vue de la recherche d‘emploi, ou radiées, ou en défaut d’inscription,…..mais seulement deux ont trouvé un emploi ! Vous l’aurez bien compris, l’hôte actuel de l’Élysée n’a donc certainement pas dit son dernier mot, sur la seconde partie de son quinquennat, en ce qui concerne l’augmentation du halo du chômage, surtout lorsque sa réforme de l’assurance chômage rentrera à nouveau en vigueur à compter de septembre prochain,…une fois l'économie néolibérale remise en ordre de bataille pour la conquête de nouveaux marchés et sa course effrénée au profit.

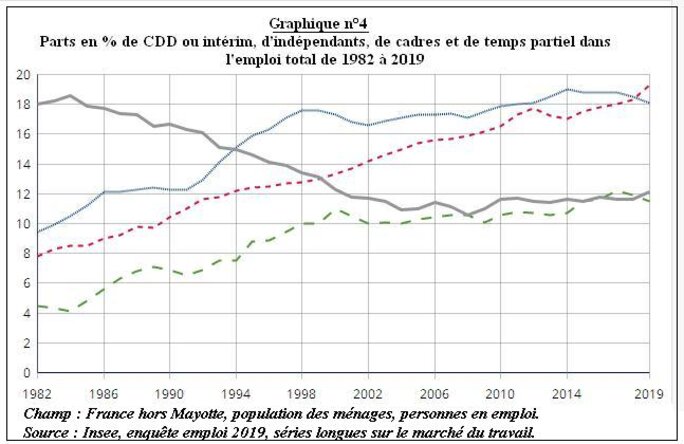

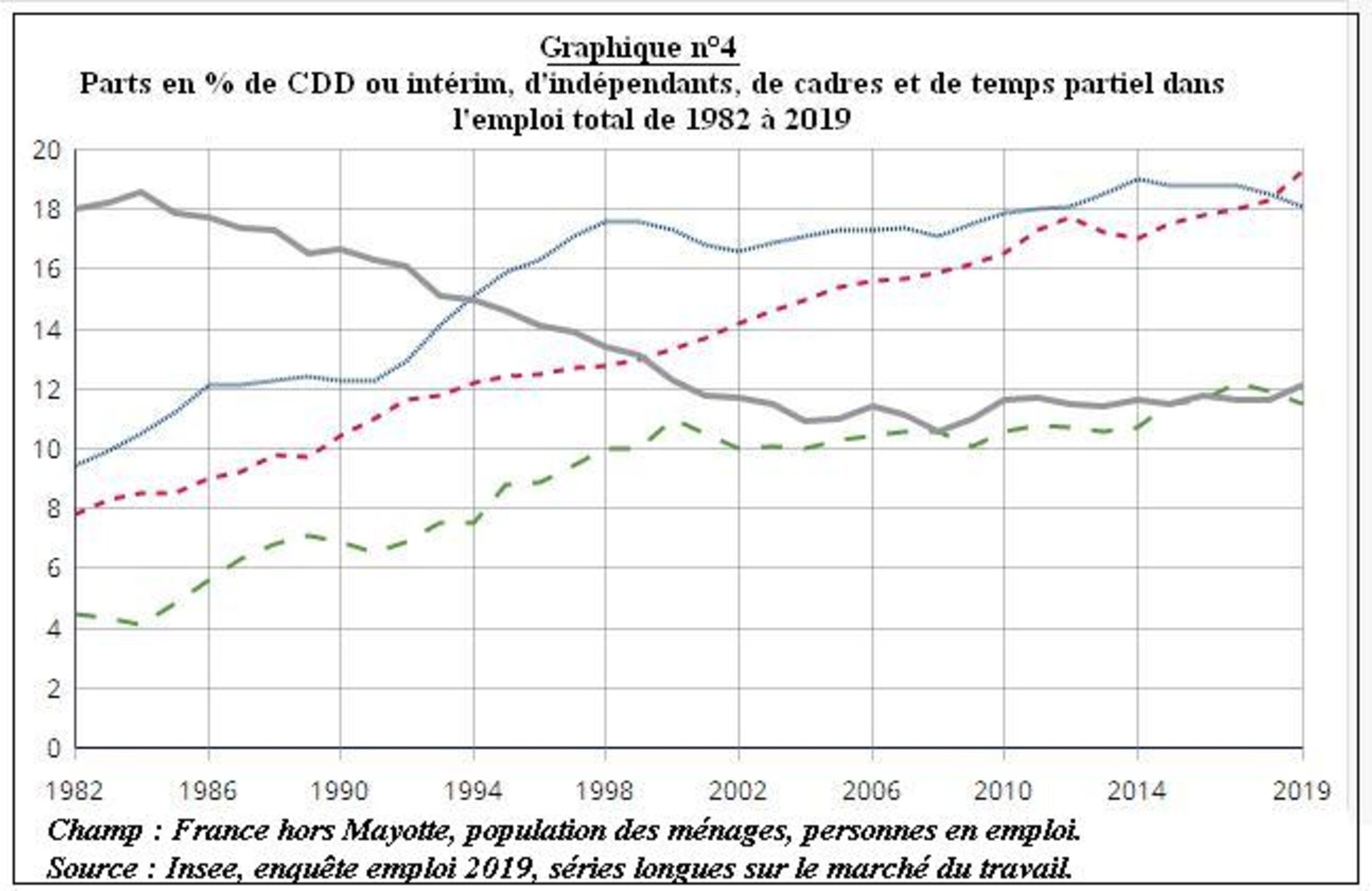

Comme nous avons pu le voir précédemment, à l’occasion de la baisse du chômage officiel BIT, l’économie française a donc créé 734 000 emplois entre 2015 et 2019 (2). Décevant sur le plan quantitatif, pour les raisons déjà évoquées, ce mouvement de créations d’emplois, l’est aussi sur le plan qualitatif. Certes, comme l’Insee en fait état dans sa dernière photographie du marché du travail en 2019 (voir graphique n°4), on assiste à une poursuite de la montée de la part des cadres dans l’emploi total, qui passe de 17,5 % en 2015 à 19,3 % en 2019, ainsi qu’à un reflux en 2018 et 2019 du poids (en %) des emplois salariés précaires de types CDD ou intérim (4).

Agrandissement : Illustration 4

Pour autant, en 2019, ce poids de la précarité, ainsi mesuré, ne fait que retrouver son niveau élevé de 11,5 % de l’emploi total, atteint en 2015. Comme on peut l’observer sur ce même graphique de l‘Insee, ce n’est pas la première fois que la précarité de l’emploi salarié connaît une courte pause dans le cadre d’une progression de long terme, elle, à l‘œuvre depuis le début des années 80. Eu égard aux réformes historiquement régressives de flexibilisation de l’emploi de ces dernières années, qui ont été menées au nom de la « flexisécurité », mais qui, dans les faits, ne se traduisent que par de la « flexi-insécurité » pour les travailleurs, on voit mal, dans ces conditions, ce qui, sous les cieux d’une gouvernance néolibérale - même transitoirement en mode pause de déconstruction de l’État-providence, crise Covid-19 obligeant -, pourrait empêcher la poursuite du mouvement de long terme de précarisation de l’emploi salarié. Enfin, dernière zone d’ombre au tableau trompeur de la baisse du chômage BIT, il semble bien que ce léger repli de la précarité de l’emploi salarié enregistré en 2018 et 2019, se soit aussi accompagné d’une précarisation de l’emploi non-salarié, si l’on en juge par la hausse de la part des travailleurs indépendants, qui passe de 11,5 % en 2015 à 12,1 % en 2019, sous l‘effet du développement de l‘auto-entreprenariat (40 % des créations d'entreprises en 2019 sont le fait de micro-entrepreneurs). Or, on sait que ce phénomène rime aussi trop souvent, ces dernières années, avec d‘autres réalités de la société française traduisant une véritable régression sociale, comme « l’ubérisation » des micro-entrepreneurs, source de précariat et de pauvreté laborieuse, qui sévit d’ailleurs plus fortement chez les non-salariés que les salariés : un travailleur indépendant sur six vit en deçà du seuil de pauvreté, contre un salarié sur quinze (en 2018) !

__________________________________________________

(1) Par définition, la population active, calculée à partir des données de l’enquête emploi, est égale à la somme de la population active occupée (donc l’emploi total) et le nombre de chômeurs au sens du BIT. En adoptant les notations entre parenthèses pour la population active (PA), l’emploi total (EMP) et le chômage BIT (CHO), on obtient alors PA = EMP + CHO, d’où CHO = PA - EMP. En conséquence, la variation absolue du chômage est égale à la différence entre la variation absolue de la population active et celle de l’emploi total. Et la variation absolue de l’emploi total correspond elle-même à la création nette d’emplois (les créations d’emplois auxquelles on retranche les destructions d’emplois observées au cours de la période étudiée).

(2) Chiffrage obtenu sur la base des séries statistiques longues les plus récentes - actualisées fin février - d’emploi et de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT), en données annuelles, obtenues à partir de l‘enquête emploi de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

(3) Lire en particulier, « Adieu à la croissance économique ! », Yves Besançon, juillet 2019, blog hébergé par Mediapart. C'est Ici

(4) « Une photographie du marché du travail en 2019 », Yves Jauneau, Joëlle Vidalenc, Insee Première, n°1/93, février 2020.

(5) « Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au quatrième trimestre 2019 », janvier 2020, Direction de l'Animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail.