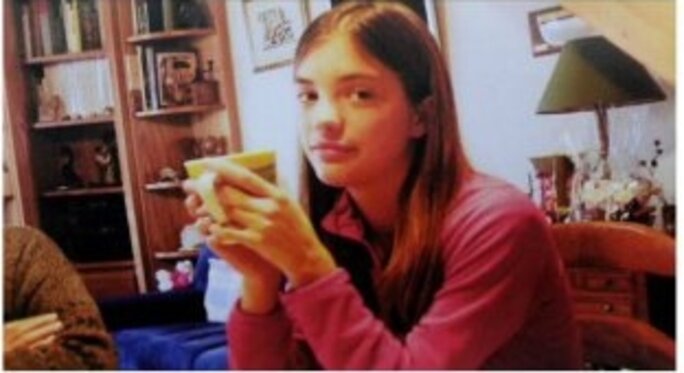

Pour redonner vie à Laëtitia, "une jolie fille, gaie, souriante", "mince, élancée", disparue à 18 ans, Ivan Jablonka raconte ce que fut sa vie éphémère. Intention louable, sorte de commémoration non pas du crime mais de ce que la victime était auparavant : un être ayant mené une vie comme les autres.

Non, pas vraiment comme les autres. L'ambiance familiale est dure : le père brutalise sa femme, cette dernière l'accuse de frapper les enfants. Puis la mère est internée en hôpital psychiatrique, le père s'occupe seul de ses filles. Une mesure éducative est instaurée à domicile, qui dure longtemps, sans résultat. Alors Laëtitia et sa sœur jumelle, Jessica, sont placées dans un foyer, puis en famille d'accueil. Leur père avait lui-même connu une enfance de galère : pension dès l'âge de 9 ans (explication classique qui tente de minimiser : parce que j'avais un cheveu sur la langue). Son propre frère était allé de lui-même solliciter une assistante sociale pour être placé dans un foyer.

Ivan Jablonka inclut tout au long de son récit des passages techniques explicatifs, pour faire le point : historique (sur les violences conjugales, par exemple) ou juridique (sur l'organisation de la protection de l'enfance en France ou sur le suivi d'un juge d'application des peines). Il cite des auteurs du service social et de l'action éducative, évoque les thèses en présence en matière de maltraitance à enfant. Au cours de son enquête, il apprend "les termes techniques, les expressions savantes". Il explique ce qu'est une information préoccupante, terme en vigueur depuis la loi de 2007. Il plonge ainsi dans un secteur complexe qu'il tente d'expliquer au lecteur.

A la différence de ce qui s'écrit le plus souvent à destination du grand public, on ressent de la part de cet écrivain le souci d'être au plus près de la complexité des situations sociales. Il ne lance pas des suspicions à l'emporte-pièce. Il n'est pas le charognard qui se prétend documentariste, qui cherche à tout crin des coupables : il a du respect pour les travailleurs sociaux, juges et enquêteurs, qui ont tous été meurtris par ce drame (un juge pleure, une éducatrice craque). Il explique honnêtement leurs conditions de travail, leurs pratiques professionnelles, leur souci de rester objectifs et non pas de se situer sur un plan moral. A propos d'un juge, il écrit : "jamais les émotions de l'homme n'ont envahi la sphère professionnelle". Les enquêteurs ont fait leur devoir et ils n'ont pas été remerciés "pour la dignité qu'ils ont rendue à Laëtitia" ("la petite gamine de l'Assistance, ils l'ont traitée comme une reine"). Il faut bien reconnaître que ce genre de remarques est rare dans les médias.

Il interroge, soupèse le pour et le contre. Il constate des paradoxes incessants et bien réels : on lui dit, pour le regretter, qu'un enfant, une fois qu'il est placé par l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), ne retourne plus chez lui, alors qu'au contraire on reproche aux services sociaux de rendre trop souvent les enfants aux parents. Parfois, il s'aventure sur des hypothèses incertaines comme celle qui consiste à dire que la vie en collectivité convient mieux à des fillettes qu'à des adolescentes ! Ou, tout en prévenant qu'il ne veut pas "faire de la psychologie de comptoir", il tente d'interpréter des dessins de Laëtitia. Mais c'est sa façon de s'adresser au lecteur, sans chercher à asséner des vérités infaillibles.

L'exploitation du malheur

L'affaire fait grand bruit car Laëtitia a disparu. Des marches blanches sont organisées. La médiatisation découle de ce mystère. Et aussi du fait qu'un suspect est arrêté et ne dit rien. Et Nicolas Sarkozy, président de la République, qui croit trouver là une occasion de se payer les magistrats, les accuse ouvertement de négligence, de complicité de crime, et prévoit une réforme législative, selon l'adage : à chaque crime, sa loi. Jablonka n'est pas tendre avec celui qui donne l'impression qu'il "parle" bien plus qu'il n'"agit". Mettant en scène, comme il sait si bien le faire, le compassionnel, le chef de l'État recevra plusieurs fois à l'Élysée l'assistant maternel, contre lequel une main-courante avait déjà été déposée pour attouchement et qui usurpait la place du vrai père le considérant comme un bon à rien… assistant maternel qui s'avérera être un pervers sexuel.

Finalement, à plus d'un titre, dans cette histoire, il ne s'agit pas vraiment de vies ordinaires : Laëtitia est à part, le récit de sa vie la montre isolée, ayant besoin de la protection de sa sœur Jessica. Dans ce duo que forment les jumelles, Laëtitia reproduit la faiblesse de la mère : elle est "la victime désignée", écrit l'auteur. Elle aura même des propos suicidaires quelques jours précédant sa mort. Elle fréquentait un bar, et voilà que le sordide est au rendez-vous : on apprend, au cours du récit, que l'ancien patron du bar a été condamné pour avoir étranglé et découpé sa compagne, avant de la jeter à l'eau dans deux valises ! L'horreur appelle l'horreur. Le malheur est poisseux, il fait tout pour s'incruster. Du côté de la famille de Tony Meilhon, l'assassin, "l'inceste est fondateur", et la violence, et la prison. Sa mère est "une figure de la tragédie antique".

La mort de Laëtitia, dans des conditions atroces, corps démembré retrouvé au fond d'un étang, "océan de noirceur", servant de décharge industrielle, ne suffisait pas : l'enquête révèlera quelques mois plus tard que le père de la famille d'accueil, alors même que tout laissait penser que lui et sa femme apportaient beaucoup de chaleur et de sécurité aux mineurs qui leur étaient confiés, alors qu'il s'était activement mobilisé après la disparition de la jeune fille, qu'il avait approuvé de façon tonitruante Sarkozy contre les juges, qu'il avait réclamé, comme un vulgaire Patrick Henry à Troyes, la peine de mort pour les délinquants sexuels, avait en réalité abusé des jeunes filles qu'il accueillait professionnellement chez lui, dont Jessica, peut-être Laëtitia (les preuves manquent). La totale. Le drame qui se rajoute au drame.

Rendre au jour la vérité de cette jeune fille conduit à livrer des moments intimes qu'elle a vécus (et qui n'ont pas de rapport avec le crime), qu'une instruction judiciaire met impudiquement en évidence (car c'est un véritable rouleau compresseur) mais reste à savoir si un compte rendu d'audience ou un livre sont moralement habilités à les dévoiler publiquement. Des notations apparemment inutiles comme préciser qu'une rédactrice en chef d'un bureau de l'AFP ou une avocate est divorcée. Mais l'auteur procède là comme s'il s'agissait d'un roman. C'est ainsi que des descriptions crues, parfois à peine soutenables, émaillent le récit, comme le ferait un écrivain. Par ailleurs, il peut dévoiler ce qu'il ressent pour un homme (le père des jumelles, qui tentera de se suicider) dont l'éthylisme et l'irresponsabilité lui a mis tout le monde à dos : "il a tous les torts, et on aurait presque de la sympathie pour lui" (à noter que c'est un sentiment qu'éprouvent parfois ceux qui approchent ces situations, tels que les travailleurs sociaux).

Le récit va et vient, retourne en arrière, bondit en avant, ne suit pas un déroulé linéaire, ce qui le conduit à se répéter, mais c'est encore une façon pour l'auteur de suggérer qu'il n'est pas enquêteur mais écrivain. Il s'engage personnellement, il ne cache pas l'amitié qui le lie à une avocate, il fait part de ses ressentis, cette affaire lui tient à cœur, il tente de surfer sur la sensibilité nécessaire à la compréhension et la distance inhérente à l'observation. Il dit parfois sa tristesse, sa mélancolie, son insomnie liée à un chapitre difficile à écrire, qu'il n'écrira pas (s'adressant au lecteur : "vous savez déjà tout"). Il précise qu'il est issu de la bourgeoisie parisienne, il parle de lui, de son "enfance formatée" qui lui manque, de sa "famille juive laïque" (il fait à un moment lien entre la disparition de Laëtitia et la disparition d'un interné à Drancy). Il évoque même l'avis de son épouse. Un chapitre a été écrit au Texas, en mangeant un gâteau aux myrtilles !

L'aura des victimes

Il se dit tantôt "historien", tantôt "sociologue", tantôt les deux à la fois, puis, vers la fin du livre "écrivain en sciences sociales". Il convient avec un juge qu'ils ont une "communauté de méthode". Cependant, il se garde bien de "juger", c'est à la cour d'assises de le faire et à Jessica, pas à lui, attitude oh combien estimable, si peu respectée par journalistes, associations et trolls lorsque ce genre d'affaire éclate. Il décrit, donne les éléments, soumet des réflexions, émet des hypothèses, envisage des scénarios, mais ne condamne pas. Même Tony, il ne le qualifie pas de monstrueux, juste il note que ce dernier "soigne son image de monstre". Il estime qu'"une société qui croit aux saintes et aux monstres est une société inquiète", sur laquelle surfent les politiciens qui "s'efforcent à capter l'aura des victimes". Il se réjouit que notre système prévoit qu'un avocat défende un tel meurtrier. Il ose même s'interroger sur la prison : "qui sait si dans ces dépotoirs humains, on ne fabrique pas de nouveaux Meilhon ?".

Le rôle de la presse est décrit : s'il sait bien que "les journalistes passent parfois pour des cyniques, des mercenaires sans foi ni loi, des charognards", il n'en demeure pas moins que leur métier est d'informer car le citoyen veut savoir. Le journaliste s'appuie sur ces sources, comme l'historien : à la différence que ce dernier est sensé les citer. Quasi-aveu car l'ouvrage ne donne pas de références précises, sinon une bibliographie en fin d'ouvrage. Ivan Jablonka serait donc, pour ce livre, un peu plus journaliste qu'historien ? Il décrit, avec admiration, une avocate comme "actrice et spectatrice, insider et extérieure", un peu comme lui. Il qualifie un juge de "sympathique", "de ma génération", son "alter ego". Lui qui parle "le français intello", il dit ce qu'il ressent face à Jessica ("notre fille"), qui parle "le français populaire". Il lui confie avoir pleuré lorsqu'elle a déposé aux assises, il nous dit qu'elle a répondu : "c'est mignon un homme qui pleure". Il a fait ce livre aussi pour elle : "puisse-t-elle nous pardonner ?", supplique émouvante car elle dit ce qu'un être humain peut partager du malheur des autres.

"Laëtitia, c'est moi"

Ainsi, alors que nous savions dès le début du livre que Laëtitia signifie "joie" en latin, Ivan Jablonka a voulu la "distinguer" : nous montrer combien "elle est à la fois banale et exceptionnelle", elle que "le monde n'a cessé d'agresser". Ce n'est pas qu'un fait divers pour lequel beaucoup n'ont que mépris. Il s'invoque d'Edwy Plenel qui a parlé de la "noblesse du fait divers", cette "information-désordre", qui est "essentielle parce dissidente, pertinente parce que marginale". Jablonka ajoute que pour comprendre un fait divers, "il faut se tourner vers la société, la famille, l'enfant, la condition des femmes, la culture de masse, les formes de violence, les médias, la justice, le politique, l'espace de la cité".

Et ce fait divers sordide, il faut tenter de le situer. Il advient dans une société qui produit "des masculinités dévoyées", "des tyrannies mâles, des paternités difformes" : "le patriarcat n'en finit pas de mourir". Effectivement, la sexualité qui transparait dans ce récit est le plus souvent un acte de domination, les filles devant se plier au machisme sexuel des mecs (et ce n'est pas la réalité des seuls milieux marginaux). Par ailleurs, l'auteur de Laëtitia ou la fin des hommes considère que les violences sexuelles sur les mineurs ne seraient plus perçues comme le produit de la misère : elles suscitent aujourd'hui une réprobation universelle qui traduit "le consensus d'une société libérée de la lutte des classes".

Lors de l'attribution du prix Medicis, le président du jury a parlé d'"hybridation des genres" et l'écrivain Patrick Grainville a ajouté qu'il y a un engagement personnel dans le livre, considérant que ce caractère affectif n'est pas à renier. Il a expliqué ainsi l'attribution d'un prix littéraire à un livre qui n'est pas un roman. Ivan Jablonka avait tendu la perche dans son livre. Outre ce que j'ai déjà cité sur sa façon de se positionner, il précise à la fin de son livre son intention : "romancier il y a dix ans, j'ai écrit du non-vrai ; thésard à la même époque, j'ai non-écrit du vrai. Aujourd'hui, je voudrais écrire du vrai". Il doit cela à Laëtitia (au sens que c'est ce qu'elle lui a offert). Le fait divers relève de la littérature du réel ("exploration du monde guidée par les sciences sociales").

S'invoquant de Modiano, qui a déclaré en recevant le prix Nobel de littérature que le romancier donne du mystère aux êtres aux apparences banales, et a pour rôle de dévoiler ce mystère, Ivan Jablonka dit que la tristesse l'envahit et qu'il est donc temps d'arrêter d'écrire : il rend un dernier hommage à cette jeune fille, comme habité par ces injustices qu'elle a subies. Il s'identifie presqu'à elle : il reconnaît n'avoir rien de commun avec elle, mais "Laëtitia, c'est moi". Cependant, on ne peut passer son temps à déposer sur la tombe des Léopoldine un bouquet de bruyère en fleurs : la vie reprend ses droits, les êtres que nous aimons nous attendent. Et c'est la gorge serrée, que nous lisons cette phrase écrite par Laëtitia dans une lettre-testament : "la vie est fête comme sa".

. Laëtitia ou la fin des hommes, par Ivan Jablonka, Le Seuil, 2016. Prix littéraire Le Monde 2016, et Prix Medicis 2016.

. Ivan Jablonka est un auteur qui a traité régulièrement de questions abordant l'enfance en danger :

Ni père, ni mère. Histoire des enfants de l'Assistance publique (1974-1939), au Seuil, 2006.

Enfants en exil. Transfert de pupilles réunionnais en métropole (1963-1982), au Seuil, 2007. Ouvrage complet sur une histoire douloureuse que j'ai abordée plusieurs fois sur ce blog dont Les enfants exilés de la réunion : où étaient les intellectuels ?

Les Enfants de la République. L'intégration des jeunes de 1789 à nos jours, au Seuil, 2010

Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus. Une enquête, au Seuil, 2012

Et également un roman, et deux essais sur la Shoah.

Billet n° 290

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr

Tweeter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, tous les articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200]