Agrandissement : Illustration 1

. Ce film prolonge Nos rêves de pauvres que Nadir Dendoune, écrivain et journaliste, a publié l'an dernier.

"Des figues en avril"

Messaouda accepte de répondre aux questions de son fils, apparemment partagée entre le fait que la caméra n'est pas sa tasse de thé, et le désir de lui faire plaisir, mais aussi peut-être parce qu'elle a des choses à dire. Si Nadir Dendoune a filmé sa mère, ce n'est pas seulement parce qu'il a une dévotion sans bornes pour elle, mais parce que c'est un personnage : au fil de son témoignage, il transparaît d'elle une femme au caractère trempé, dévouée à son homme et à ses enfants. Bien sûr, en la matière elle n'est pas la seule, mais elle ajoute un côté malicieux, sinon cabotin, qui rend ses réponses, parfois au tac-au-tac, délicieuses.

Elle est née en Algérie, dans les montagnes de Kabylie, en 1936, en juin puisque sa mère lui a dit que c'était "quand murissent les fèves". Elle a vécu avec les chèvres, les bœufs, l'âne, les figues, les olives et la neige. Donc, comme elle dit : "100 % Kabyle". Puis à 16 ans, elle a épousé Mohand Dendoune, un "bosseur", ancien travailleur de la terre, qui était déjà parti comme ouvrier en France. Elle le rejoindra, la mort dans l'âme, en 1960, avec ses trois filles, sans connaître un mot de français. D'autres enfants naîtront, pour former une famille de 9 enfants, Nadir étant le petit dernier.

Banlieusards paysans

La vie fut difficile, il fallait compter : "on était pauvres avec beaucoup d'enfants". Elle allait chez Tati, les enfants ne se plaignaient pas, mais ils auraient bien voulu des "marques" (elle parsème le mot au sein de phrases prononcées en kabyle). "On n'est pas des bourgeois", alors le réalisateur lui dit : "on est des banlieusards ?" et elle d'approuver "oui, on est des paysans" !

Elle s'affaire dans son appartement, rivée à des tâches manuelles quotidiennes, répétitives, astreignantes, comme jadis quand ils étaient tous là. Elle poursuit sur son élan "pour ne pas rester dans un fauteuil", passant souvent la serpillière, faisant la vaisselle et le lit au cordeau, se rendant au marché, achetant toujours plus qu'il ne faut, fabriquant des beignets en grande quantité, au cas où tout une maisonnée rappliquerait. Et si on lui fait remarquer qu'ils ruissèlent d'huile, elle s'en explique : "Bin oui, c'est pas avec de l'eau", préférant sa cuisine à celle du MacDo. Elle suit les jeux à la télé, souhaitant, priant que le candidat gagne, désolée quand il perd, "le pauvre".

Ses enfants sont son point d'ancrage, tandis que l'exil est une douleur incessante et la maladie de Mohand (en maison de retraite médicalisée) une épreuve permanente. Elle l'a assumé pendant sept ans. Mais il se sauvait, elle devait le doucher, le laver, l'habiller. Confrontée à une situation qui impacte tant de familles aujourd'hui dans un silence général de la société, elle ne voulait pas "l'abandonner". Il a fallu qu'une de ses filles lui dise "si tu continues, tu mourras avant lui", pour qu'elle accepte son départ, mais elle va le voir tous les jours. C'est une honte pour elle, "on abandonne ni ses enfants, ni ses parents"… pour ajouter aussitôt : "bon, quand même les hommes abandonnent leurs femmes, mais pas les femmes leurs maris".

Mohand a tout oublié, "même de moi, il ne se souvient pas". Elle lui fait croire qu'il est toujours dans son domicile, "sinon il va paniquer". Il ne se souvient plus de la maison qu'il avait fait construire en Kabylie, de ses terres, avec un puits et des oliviers. Tout au long du film, on entend des chants kabyles (interprétés par Slimane Azem), souvent tristes, que Messaouda accompagne à mi-voix.

Elle rit en pensant au temps où il voulait apprendre à lire : "trop tard", assène-t-elle. Pour elle aussi, car elle avait eu le même désir, qui la tenaille encore. Elle cherche à apprendre les chiffres en lisant les numéros dans la rue et en repérant les lettres à la télévision. Elle veut encore apprendre, jusqu'à sa mort.

Les femmes, "armée de l'ombre"

Son diagnostic politique tombe sans détour : "on n'est pas à la hauteur de l'Algérie et l'Algérie n'est pas à notre hauteur". "On est triste pour elle, on a peur pour elle, un pays de corrompus, trop instable". Son regard se perd dans le lointain, comme s'il s'agissait de remonter le temps et de partir là-bas, en pensée. Tout en espérant que "le Dieu miséricordieux essuie toutes nos larmes". Car la séparation lui tire des larmes (l'exil, la maladie de Mohand, le départ des enfants) et la prière du soir, avant de se coucher, c'est ce qui lui permet de "rester debout". L'ours en peluche qui est dans son lit, qu'elle offrira plus tard à une petite nièce en Algérie, elle se défend de dormir avec : "Non, il est ici, c'est tout", dit-elle, vexée, dans une dénégation qui préserve son monde intérieur. "Il veille sur la maison, c'est un veilleur".

On comprend que cette femme est certainement à l'image de tant d'autres femmes ("l'armée de l'ombre", dit Dendoune dans une interview) qui ont vécu la même trajectoire, les mêmes joies, les mêmes souffrances. Son fils en lui rendant un tel hommage, en faisant connaître toute la richesse de Messaouda, lui fait un cadeau fantastique, dont on espère qu'il l'aidera à sécher quelques larmes.

. Rachida El Azzouzi, journaliste à Mediapart, interviewe Nadir Dendoune (la vidéo contient la bande-annonce) : Messaouda Dendoune, l'exil des pauvres.

. Nadir et Messaouda Dendoune sont en tournée en ce moment en Algérie pour la projection du film. Il a été présenté le 1er septembre aux 16èRencontres Cinématographiques de Bejaïa. Ce festival s'est terminé tristement car les autorités algériennes n'ont pas accordé leur "visa culturel" pour le film prévu en clôture, Fragments de rêves, de la réalisatrice constantinoise Bahia Bencheih El Fegoun. Les organisateurs ont décidé de suspendre leur festival tant que la censure ne sera pas levée. Le film se fait l'écho des mouvements sociaux qui agitent le pays depuis 2011.

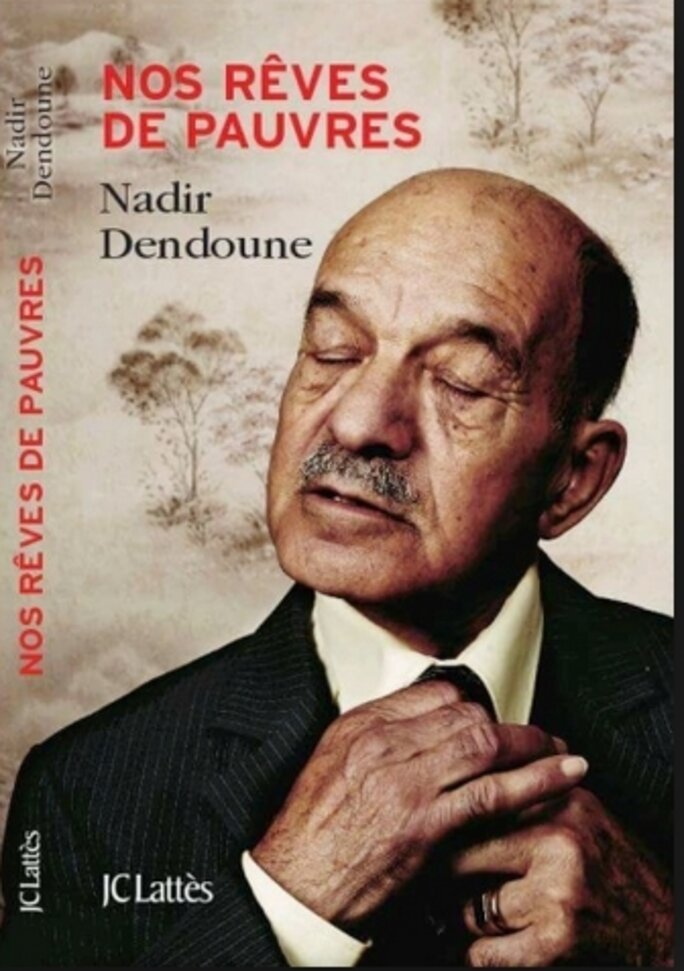

"Nos rêves de pauvres"

Sous ce titre, Nadir Dendoune a consacré un livre à l'histoire de ses parents et de sa famille. Il y exprime toute son affection et sa gratitude envers Mohand et Messaouda. Il rappelle les actions menées jadis par la mairie communiste de L'Île-Saint-Denis, sa ville, au profit des enfants des familles les plus modestes et raconte L'Humanité, achetée chaque dimanche, ainsi que les fêtes de l'Huma qui permettait de sortir de la cité et de vivre les premiers débats. C'est ce journal qui, souvent seul, décrit Gaza. Il regrette qu'aujourd'hui il soit menacé de disparition et, comme avec Dendoune l'humour n'est jamais loin, redoute que sa mère n'ait plus de quoi emballer les épluchures.

La famille regardait les films à la télé, dont ceux avec Gabin et Signoret qui auraient pu recevoir le label "produit halal de l'année". Il fallait évidemment qu'il n'y ait aucune scène un tant soit peu érotique, sinon l'appartement plongeait dans une "archouma abyssale". Le père avait économisé pour faire construire une maison à Ighil Larbaa (à 1100 mètres d'altitude), en Kabylie (Nadir et sa mère y étaient ces jours-ci pour y présenter le film). Mohand, devenu retraité (avec "une retraite minable") après une longue carrière d'ouvrier chez Renault, y retournait chaque année plusieurs mois. Il comptait y finir ses jours et l'offrir à ses enfants, sans se rendre compte que ceux-ci étaient Français et voudraient vivre en France. Puis il est tombé malade et "a commencé à se perdre dans l'oubli".

La cité n'était pas l'enfer : elle était "arc-en-ciel, notre cité. Un bonheur. Belle époque !". Ils étaient des gamins comme les autres : "mais on nous avait tellement habitués à la médiocrité :d'abord la droite, qui nous insultait, puis la gauche, qui nous victimisait". SOS Racisme en prend pour son grade (ils "se sont servis de nos malheurs pour se faire une jolie place au soleil").

On découvre Salah, animateur mal payé, qui se décarcassait pour que les jeunes ne s'ennuient pas : à l'époque c'était jeux de société, lectures et ping-pong (dans une salle au pied des tours : j'ai connu ça dans un quartier populaire en Franche-Comté au début des années 70, avec exactement les mêmes occupations, bien désuètes aujourd'hui). Salah conseillait les jeunes pour s'en sortir, leur donnant confiance en eux-mêmes : "il détestait l'assistanat, celui qui t'empêche de t'émanciper et qui t'enferme dans ta condition". Puis la mairie a délaissé son soutien ce qui met en rage Nadir : la délinquance a explosé, "certains couillons à la mairie tente toujours de savoir pourquoi…"

"Finie la mixité sociale"

Nadir invoque de belles métaphores, comme les pannes d'ascenseurs et les victoires que les pauvres peuvent remporter s'ils s'unissent. Il rend hommage aux enseignants des quartiers populaires, "le cœur sur la main" mais peu expérimentés pour affronter ces élèves dont "la plupart d'entre eux étaient des cas sociaux qui auraient eu besoin d'un suivi individuel". "Les enfants qui vivaient dans les beaux quartiers de la ville et qui m'avaient fait tant progresser à l'école primaire, avaient foutu le camp. Fini la mixité sociale. Il ne restait plus que nous, les classes dangereuses, les damnés de la société". Ces deux phrases résument à la perfection ce qui s'est sociologiquement passé et ce qui est, pour l'essentiel, à l'origine d'un drame de la République : une ségrégation. Et certains, sans vergogne, osent la reprocher à ceux qui en ont été victimes. Alors le basculement dans la délinquance (le vol) sera la manière "de moins s'emmerder au bas des tours" mais aussi "de se faire un peu justice soi-même; la lutte des classes". "J'ai aimé être délinquant. Pour calmer ma rage. Pour remplir un vide". Puis il a arrêté subitement : tout simplement parce qu'il était heureux : "je venais de prendre conscience que je pouvais exister autrement".

Il décrit de l'intérieur ce qu'est l'exil : pas une partie de plaisir. Il sait à quoi rêvaient tous ces exilés : repartir un jour. Et il décrit cette peur au ventre qui les a toujours tenaillés. Et cette absence de tendresse avec leurs enfants, qu'il tente d'expliquer. Certaines pages devraient être étudiées dans les livres scolaires afin que la jeunesse comprenne mieux ce que vivent ceux qui sont venus d'ailleurs. Alors même que "l'école républicaine n'a pas joué son rôle, en niant une partie de l'histoire française, la plus sombre, celle qui nous concernait".

L'auteur livre ce qui expliquera peut-être l'envie de faire un film sur sa mère : le fait que "peu de gens remarquent [son] intelligence, dissimulée sous son illettrisme ; ils n'imaginent pas toute la culture qu'elle porte en elle". Et lui comme elle sont fascinés par la culture.

Ce livre, fait de courts chapitres, évitant les digressions, se lit d'une traite. Il n'est pas racoleur, ne cherche pas à faire de la fausse littérature, en jouant les intellos, ni à faire larmoyer sur cette vie de pauvres. Il est à cent lieues de cela. Relativement court, il fourmille d'indications sur cette réalité, sans plainte, sans concession, souvent avec humour. Ce récit qui ne veut pas geindre est sans cesse touchant : belle œuvre littéraire.

. éditions Jean-Claude Lattès, 2017.

. Nadir Dendoune, 45 ans, est écrivain et journaliste. Il a publié Journal de guerre d'un pacifiste, Lettre ouverte à un fils d'immigré et Un tocard sur le toit du monde, suite à un exploit qu'il a réalisé en mai 2008 : atteindre le sommet de l'Everest (histoire qui sera reprise dans le film de Ludovic Bernard L'Ascension, avec Ahmed Sylla, en 2017). Il écrit dans Le Courrier de l'Atlas, mensuel en kiosque et en ligne (ici).

. Cette photo de couverture a tout une histoire : un photographe de Libération consacrant un article à Nadir Dendoune, en 2009, avait, à la demande de ce dernier, photographié ses parents. Quand la photo est parue dans le quotidien, Mohand et Messaouda n'apprécièrent pas cette image : le père, yeux fermés, tête penchée, réajustant sa cravate. Elle connut cependant un grand succès. Je me souviens quand la première fois je l'ai vue sur le profil Facebook de Nadir : je la trouvais fascinante, encore aujourd'hui. Elle a obtenu un prix renommé (3ème au World Press Photo 2010). Une fresque murale la représentant a été peinte sur une façade d'immeuble à Malakoff en mai 2016 par l'artiste Vince.

Billet n° 418

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr

Tweeter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans le billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, les 200 premiers articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200. Le billet n°300 explique l'esprit qui anime la tenue de ce blog, les commentaires qu'il suscite et les règles que je me suis fixées. Enfin, le billet n°400, correspondant aux 10 ans de Mediapart et de mon abonnement, fait le point sur ma démarche d'écriture, en tant que chroniqueur social indépendant, c'est-à-dire en me fondant sur une expérience, des connaissances et en prenant position.]