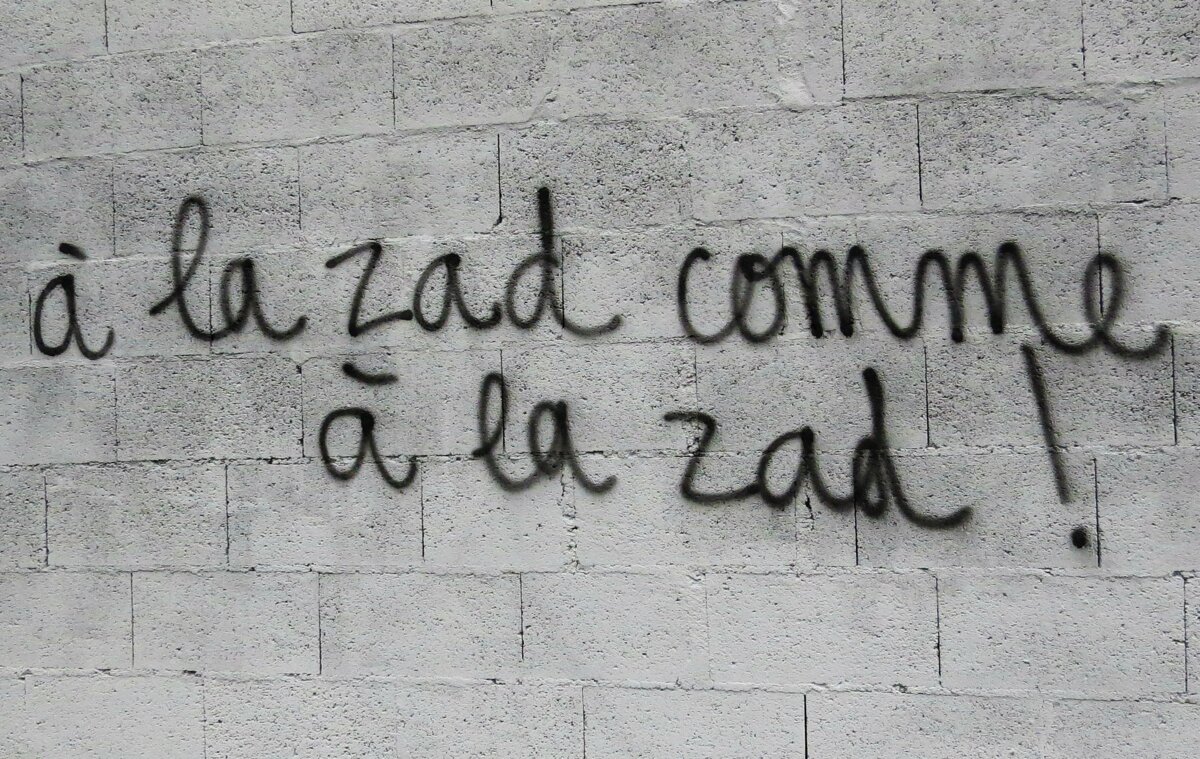

Agrandissement : Illustration 1

Dans mes deux précédents billets, je faisais trois constats : celui des catastrophes climatique et écologique, dont de plus en plus de scientifiques nous disent qu’elles mettent en cause la survie même de l’humanité ; celle de la domination sans partage et de la responsabilité du capitalisme dans ces catastrophes, un capitalisme de crises et de récessions entre deux bouffées de croissance dévorante, creusant inexorablement les inégalités ; enfin de la difficulté à abattre le capitalisme et à inventer une transition sans avoir au préalable une vision d’un avenir désirable à construire.

La seule voie de sauvetage, ou pour le moins de prolongation d’une existence humaine sur cette planète, c’est de diminuer drastiquement notre pression sur les ressources, toutes les ressources.

Où l’on parle de décroissance.

Dans le dictionnaire amoureux du capitalisme, s’il existait, ce serait un gros mot, une insulte faite aux rentiers, aux banquiers, aux Musk et Bezos, aux Pouyanné et Arnault, ou encore au startupeur de l’Élysée. Ce n’est pas encore puni par leurs lois, mais parler de décroissance c’est déjà s’exposer, avec l’aide des bien-pensants réseaux asociaux, aux lazzis, aux invectives, aux caricatures. Cela est peut-être en train d’évoluer. Timothée Parrique, docteur en économie écologique à l'Université de Clermont Ferrand et au Stockholm Resilience Center, et spécialiste de la décroissance, vient de donner une conférence devant un parterre de futurs politicards professionnels, apôtres de la bien-pensance libérale, dans un amphi de Science Po. Son dernier livre s’intitule : Ralentir ou périr, l’économie de la décroissance,1c’est dire le choc des cultures.

Mais décroissance n’est ni récession, encore moins régression. « Ce qu’on doit faire pour survivre est aussi ce qu’on doit faire pour mieux vivre », précise Thimothée Parrique. Pour lui, la décroissance est « une réduction de la production et de la consommation pour alléger l’empreinte écologique planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci de la qualité de vie. ».2

Il ne s’agit pas de savoir si la décroissance est une option, mais quand elle interviendra et dans quelles circonstances. Car elle est inévitable, aussi sûre qu’est inéluctable l’épuisement des ressources : minerais, eau douce, sable… Aller racler les fonds sous-marins (nodules métalliques), pomper les plus profondes réserves de pétrole, remuer toute la croûte terrestre pour en extraire charbon et minerais restants, déforester et ʻpesticiderʼ toutes les terres émergées disponibles, les pollutions engendrées ne feront qu’accélérer le processus mortifère largement engagé, provocant une décroissance inévitablement violente et des hécatombes.

S’il y a option, c’est celle de s’engager volontairement dans une décroissance choisie, organisée, planifiée avant qu’elle soit contrainte et forcée. Une décroissance choisie cela veut dire une planification en fonction des besoins vitaux, une démocratie intégrale qui implique toutes et tous, et une justice sociale pour une répartition égalitaire des ressources. Cela veut dire inventer de nouveaux modèles de sociétés, des alternatives au supposé archétype occidental, hors des cadres dominateurs du système capitalisme, des états et des nationalismes. Pour cela, il faut déconstruire le discours culturel formaté dans lequel nous baignons et décoloniser nos imaginaires, comme le suggère l’économiste Serge Latouche.

There is no alternative ? Vraiment ?

Or, le capitalisme, comme modèle économique, et l’état moderne, comme modèle d’administration, consacrant dominations et inégalités, ne sont pas des fatalités ou des modèles incontournables. Le slogan, « There is no alternative », assené par Thatcher, est une escroquerie, une emprise intellectuelle que dénonçait Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du conseil des Droits de l’homme de l’ONU, et qu’il assimilait à un pouvoir totalitaire. Dire qu’il n’y a pas d’alternatives au capitalisme libéral ou au capitalisme d’état est s’enfermer dans une prison intellectuelle désespérante. Thimothée Parrique l’assure : les formes économiques ont été nombreuses par le passé et d’autres seront inventées à l’avenir. C’est aussi vrai pour les formes démocratiques.

Alors, quelles alternatives ? Si l’Histoire ne se répète jamais, elle reste pleine d’enseignements et de sources d’inspiration pour inventer de nouvelles organisations sociales plus égalitaires et donc de nouveaux système politiques et économiques. Un travail d’ouverture sur notre passé à faire d’autant plus important quand la société de consommation… consomme surtout notre temps de cerveau disponible, et quand on nous sert sur un plateau, lui aussi prêt à consommer, le récit très théorique d’un trajet balisé et évolutionniste de l’humanité. Depuis le XIXe siècle, ce roman historique nous raconte que l’humanité était tout d’abord composée de petits groupes de chasseurs-cueilleurs égalitaires qui ont commencé à s’agréger avec l’invention de l’agriculture de rente. Celle-ci aurait engendré les villes puis des états dotés de gigantesques machines administratives, de forces de l’ordre régaliennes (violence légitime) et d’un pouvoir personnifié, voire d’essence divine, toutes expressions du pouvoir de domination. Ce récit a entériné comme inévitables les inégalités et justifié le capitalisme, sorte de loi du plus fort qui s’autorégulerait avec des dégâts sociaux collatéraux inévitables.

Ce concept européocentriste est déconstruit, pour ne pas dire mis en pièces, par deux ouvrages parus ces derniers mois :

‒ Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité de l’anthropologue et militant anarchiste David Graeber (1961-2020) et de son complice archéologue, David Wengrow ; 3

‒ Anthropologie et anarchie dans les sociétés polycéphales, du docteur en droit Thom Holterman, qui nous fait « une lecture anthropologique de l’anarchisme » sur la base des travaux de l’anthropologue et ethnologue allemand Hermann Hamborn. Malgré un titre savant, il est très facile d’accès.4

‒ J’y ajouterais Plurivers, un livre collectif que je n’ai pas (encore) lu, mais dont le blog Géographies en mouvement5 fait une recension qui vient à point. Il démonte un autre concept abusivement martelé par les idéologues du capitalisme, celui de développement et de progrès passant nécessairement par la technologie et l’accumulation de richesses matérielles ou monétaires. Le livre donne des exemples de sociétés alternatives actuelles. Gilles Fumey, l’auteur du billet, y rappelle le constat fait par Wolfgang Sachs, économiste pourfendeur de la notion de développement : « il reste trois récits répondant à la peur de l’avenir : celui de la “forteresse” (le néonationalisme, tel celui qui sévit en Europe actuellement), celui du “mondialisme” (très en vogue hier) et celui de la “solidarité” (toujours à recommencer). » Le troisième est bien entendu le plus désirable sans qu’il soit le plus facile à opposer aux deux premiers.

Un passé riche en modèles de sociétés égalitaires

Les deux premiers ouvrages montrent que l’anthropologie, l’archéologie et l’ethnologie ont fait des bons de géants, ces dernières années. Ils y démontrent l’incroyable créativité humaine dans les organisations sociales, et ce très tôt dans une histoire qui couvre plus de 12 000 ans. Ces scientifiques ont mis à jour des sociétés égalitaires, des cités sans rois, des villes autogérées, des matriarcats… qui ont précédé, succédé voire côtoyé des royaumes guerriers, des sociétés esclavagistes, des cultures inégalitaires pratiquant les sacrifices humains ou le servage. Ces formes de sociétés étaient parfois saisonnières et l’agriculture n’y était souvent qu’une activité complémentaire et intermittente. Une alternance foisonnante et des découvertes qui mettent en pièces la théorie évolutionniste qui voudrait que la civilisation blanche, occidentale et capitaliste soit l’aboutissement d’un idéal, une réussite civilisationnelle, et que certaines sociétés d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique, qui ont, encore aujourd’hui, l’outrecuidance de ne pas singer nos modes de vie représenteraient des groupes humains sous développés, reflets de notre passé ou qui n’auraient pas eu la chance d’avoir accès à notre savoir et à nos gadgets connectés. C’est aussi ce que montre le troisième ouvrage.

Ces populations ont choisi d’autres voies plus équilibrées dans le respect des individualités, laissant place au débat et au consensus, contrairement aux régimes représentatifs et compétitifs des démocraties occidentales. Thom Holterman note que le philosophe ghanéen Kwasi Wiredu (1931-2022) « a construit, à partir d’exemples africains, sa théorie de l’éthique du consensus, et l’a liée au plaidoyer pour une politique sans partis politiques », autrement dit une politique non professionnelle, coopérative. Et de poursuivre : « En effet, une démocratie à vote majoritaire, selon le modèle occidental, qui construit des perdants et laisse derrière elle amertume et désir de revanche, ne s’adapte pas à ce processus [de l’éthique du consensus]. »

Si l’Europe a inventé le terme de démocratie, ses principes ont été expérimentés, souvent de manière plus poussée, dans d’autres sociétés plus ou moins nombreuses depuis plus de douze millenaires. Lorsque les Jésuites du XVIIe siècle rencontrent les nations amérindiennes dans le sillage des premiers colons, ils découvrent des formes de sociétés anarchistes. Graeber et Wengrow ont particulièrement étudié leurs échanges avec le chef de la nation wendat, Kandiaronk, « sorte de Socrate amérindien ».6 Les retranscriptions de ces échanges entre jésuites et sociétés amérindiennes libres, très critiques des modes de pensée occidentale et de la religion chrétienne, ont eu une influence sur les philosophes des Lumières et de la Révolution française, notamment sur la rédaction du texte de Jean-Jacques Rousseau, L’origine de l’inégalité parmi les hommes. Le livre de Graber et Wendrow « montre que l’idéologie du progrès apparaît […] comme une réaction conservatrice contre la diffusion de ces idées afin de justifier les inégalités occidentales puisque selon cette idéologie, l’inégalité des hommes serait le prix à payer pour le progrès technique et le confort qu’il apporte », note la revue du Mauss.

Tares et carences de la démocratie représentative

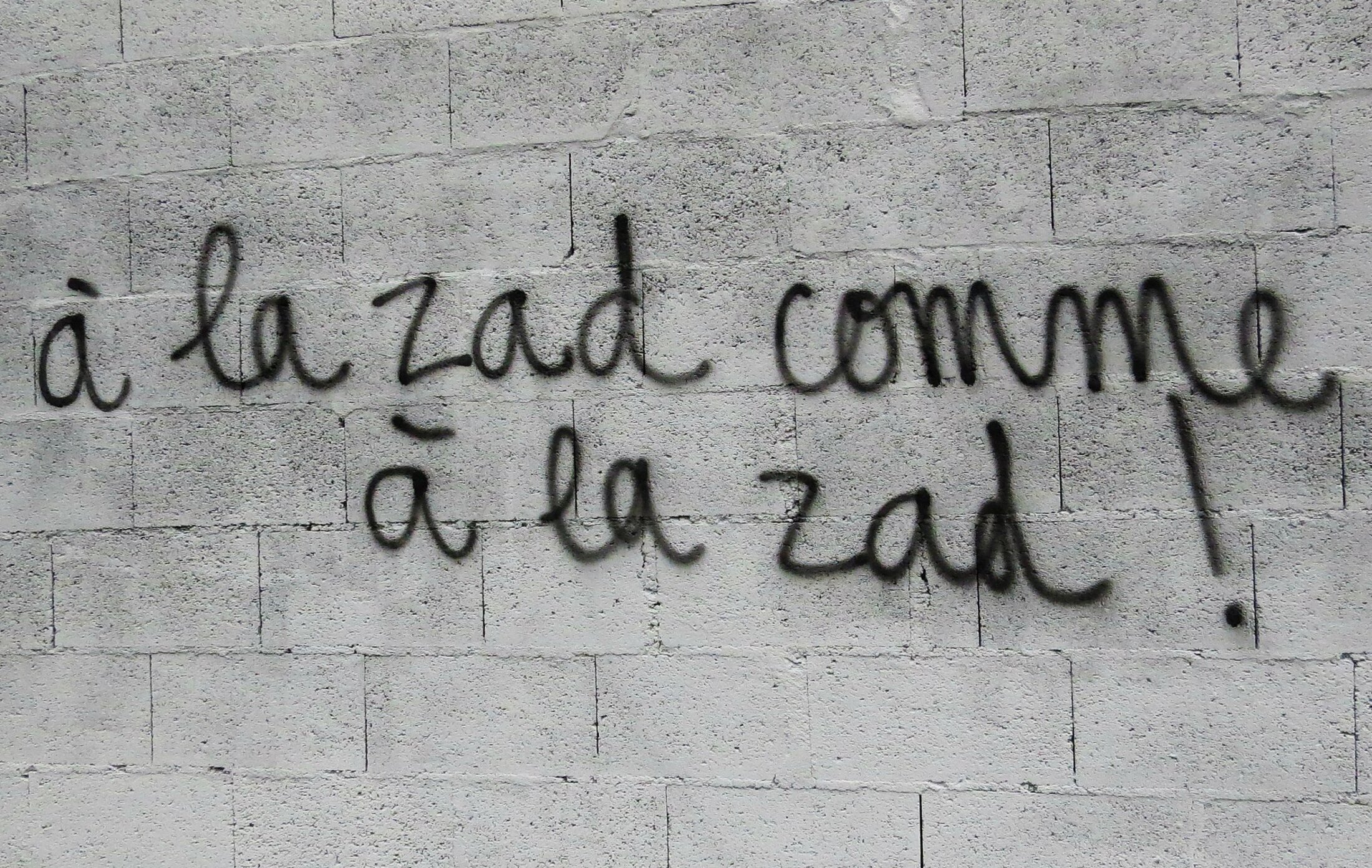

Agrandissement : Illustration 2

La démocratie représentative est atteinte de tares, de carences qui expliquent toutes les dérives qui se répandent actuellement. Démocraties « illibérales » ou « autoritaires », corruption et conflits d’intérêts au service de l’idéologie capitaliste, ordre policier, surveillance généralisée… Dans ce cadre, la décroissance sera obligatoirement subie et violente. La décroissance choisie impliquera de prendre des décisions qui auront un impact pour l’ensemble de la société, bouleversements sociaux, réorganisation du dialogue et des processus collectifs. Elle exigera de dresser un état des ressources collectives, des communs,7 et une méthode de répartition égalitaire pour couvrir les besoins élémentaires, santé, éducation, logement, alimentation… pour que personne ne reste au bord du chemin, chemin qui exige débats populaires et démocratie intégrale, le tout selon une progression du local au fédéral (Municipalisme libertaire de Murray Bookchin). C’est l’objectif à atteindre si l’on veut garder une cohésion du corps social. L’absence d’état lui-même n’est pas un handicap. Herman Amborn « montre, à partir de l’exemple des sociétés indiennes [d’Amérique du nord] que les sociétés non étatiques réussissent à prévenir l’émergence d’un pouvoir coercitif », rapporte Thom Holterman.8

La décroissance, ce peut être une vie sans publicité (incitation outrancière à l’achat), la fin de l’injonction au profit, de la lucrativité, de l’impératif de croissance, de l’accumulation spéculative… Au contraire une économie du bien-être qui ne fait pas référence à un PIB et qui définit l’utilité sociale de chaque production, à l’opposé d’un capitalisme qui est la politique de l’offre exponentielle décidée par une minorité (patrons, actionnaires, oligarques) pour leur seul profit. Autant de ruptures qui ne peuvent être gérées par des conseils ou conventions aussi fumeux que le Conseil national de la refondation (CNR) qui, s’ils peuvent accoucher de suggestions pertinentes (Convention citoyenne pour le climat), ne remettent pas en cause le pouvoir quasi discrétionnaire d’un Macron impérial ou le pouvoir économique des transnationales. La capacité de décision doit être rendue au peuple, l’économie doit être rendue à l’autogestion prolétaire, aux coopératives, le débat et le consensus doivent revenir dans la construction d’une nouvelle société. « L’idée commune du XIXe siècle, chez tous les philosophes et acteurs d’un mouvement socialiste en construction, c’est que l’émancipation des travailleurs doit passer par leur association, leur rendant ainsi la maîtrise de l’outil de travail et le bénéfice de son produit », rappelle un collectif de politiques et économistes dans une tribune du Monde qui évoque la place du travail dans les valeurs de gauche.9

L’ordre sans le pouvoir

Agrandissement : Illustration 3

L’autogestion populaire peut s’épanouir hors d’un cadre étatique, sans pouvoir ploutocratique et surtout sans violence coercitive d’un état policier. « La police a été créée contre l’immense majorité des travailleurs salariés [et elle a] une emprise toujours plus importante sur la société [qui fait face à] une réorganisation autoritaire du pays », explique Paul Rocher, économiste et diplômé en science politique de Sciences Po Paris, auteur de Gazer, mutiler, soumettre, politique de l’arme non létale10 et de Que fait la police ? Et comment s’en passer11. Il s’appuie sur des exemples puisés en Afrique du Sud et en Irlande du Nord qui ont expérimenté des formes de gestion des conflits indépendantes de l’appareil d’État. Des exemples de sociétés-états sans forces de l’ordre coercitives sont aussi visibles dans les recherches anthropologiques recensées par Graeber. L’anarchie, c’est « l’ordre moins le pouvoir », rappelait l’universitaire Normand Baillargeon, philosophe et militant libertaire, dans un livre revenant sur l’histoire et l’actualité de l’anarchisme.12

L’anarchisme, dont les formes peuvent être aussi diverses que l’autorise la capacité d’échange, de débat, de coopération des communautés humaines, est un creuset d’inspiration pour combattre les inégalités, les dominations et les pouvoirs. « Ne te considère pas comme libre, simplement parce qu'on te dit que tu l’es », écrit Sirine-Alkonost dans son blog sur la répression des mollahs en Iran.13 Une invitation à conquérir notre liberté.

1. : Ralentir ou périr, l’économie de la décroissance, de Thimothée Parrique, Éd. Seuil, 320 p., 20 €.

2. : interview de Timothée Parrique (19/09/22) pour blast-info.fr à voir sur https://www.youtube.com/watch?v=bcSvhhOOiug

3. : Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité de David Graeber et David Wengrow, Ed. Les Liens qui libèrent, 752 p. 19.90 €. Nestor Romero en a fait une excellente recension sur son blog : https://blogs.mediapart.fr/nestor-romero/blog/040122/david-graeber-et-david-wengrow-au-commencement-etait.

4. : Anthropologie et anarchie dans les sociétés polycéphales de Thom Holterman, Ed. Atelier de création libertaire, 142 p. 9 €.

5. : https://blogs.mediapart.fr/geographies-en-mouvement/blog/290922/non-pas-universel-mais-pluriversel. Plurivers, Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria et Alberto Acosta (éds.), Ed. Wildproject, 2022, coll. Le monde qui vient, 508 p. 25 €.

6. : Le blog de la revue du Mauss sur Mediapart a publié cinq extraits : « La sagesse de Kandiaronk » en avant-première de la parution du livre. https://blogs.mediapart.fr/edition/dossier-david-graeber/article/171019/la-sagesse-de-kandiaronk-par-david-graeber-et-david-wengrow-15 et suivants.

7. : pour une définition des communs, voir le livre de Dardot et Laval, Commun Essai sur la révolution au XXIe siècle, Éd. La Découverte Poche, 750 p., 15 €.

8. : Ibid, p. 44.

10. : Gazer, mutiler, soumettre, Politique de l’arme non létale de Paul Rocher, La Fabrique éditions, 200 p., 13 €.

11. : Que fait la police ? et comment s’en passer de Paul Rocher, La Fabrique éditions, 260 p., 14 €.

12. : L'Ordre moins le pouvoir. Histoire et actualité de l’anarchisme de Normand Baillargeon, Éd. Agone, 4e édition revue et augmentée, 217 p., 10,20 €.

13. : https://blogs.mediapart.fr/sirinealkonost/blog/280922/dernier-message-de-teheran.