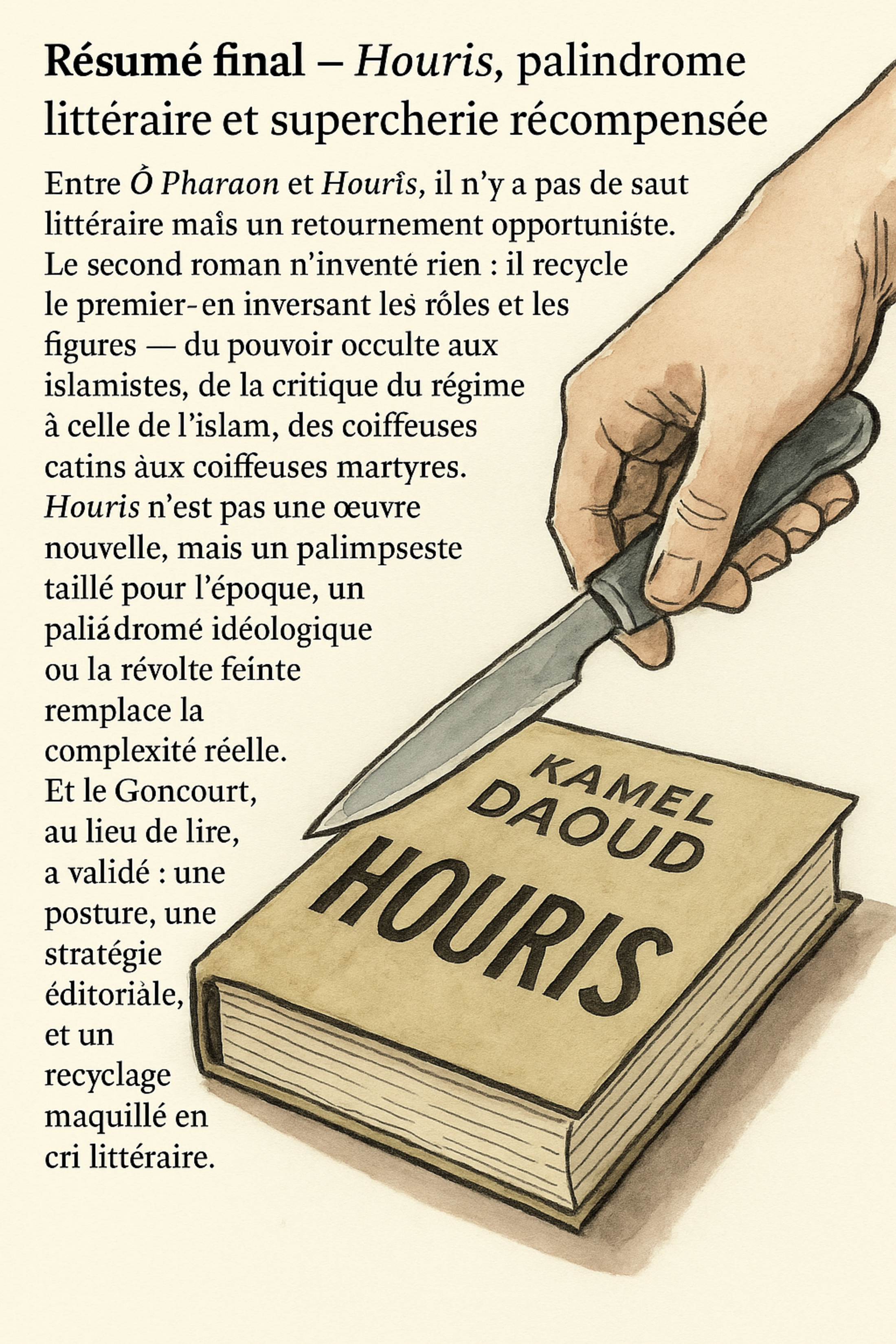

Agrandissement : Illustration 1

J’avais promis d’y revenir. Parce qu’un roman qui prétend réinventer la douleur mérite qu’on l’examine jusqu’à l’os. Et parce qu’il ne suffit pas de travestir la mémoire pour faire littérature, ni d’user d’un style ampoulé pour déguiser le plagiat en palimpseste. Alors allons-y, à froid, mais avec précision chirurgicale.

Le premier volet de cette analyse posait les jalons : Ô Pharaon et Houris sont deux visages d’un même récit. L’un, larvaire, théorique, maladivement symbolique ; l’autre, lissé, occidental-compatible, calibré pour séduire l’œil parisien. Deux masques, une même bouche. Mais cette bouche a changé de ton, de timbre, de cible.

À présent, il est temps de descendre un étage plus bas : la forme. Car si le fond est une duplication, que dire de la manière ? De cette prose à la fois prétentieuse et pâteuse, où chaque phrase ressemble à un effort de style avorté ? Où l’allégorie remplace la narration, et où l’auteur semble confondre profondeur et opacité ?

Mais ne soyons pas injustes : Daoud sait manier le verbe. Trop bien, peut-être. Il en oublie parfois le lecteur. Surtout celui qui aurait souhaité autre chose qu’un texte lévitant entre la psalmodie et le carnet de deuil narcissique.

Et toujours, bien sûr, cette obsession : la femme. Ou plus exactement, la femme-détonateur, la femme-archétype, la femme-bouc émissaire . De la coiffeuse putain à la coiffeuse martyre, il n’y a qu’un retournement de perspective. Mais les stéréotypes, eux, restent bien en place.

Car Houris, sous son apparente audace, reconduit les mêmes fixations que Ô Pharaon : la sexualité comme trauma national, la maternité comme énigme sociale, et la femme comme théâtre de toutes les douleurs algériennes. Si le roman prétend donner la parole aux invisibles, il commence pourtant par les dévêtir.

Et puis il y a le style. Ou plutôt le style Daoudien, cette manière de poser chaque phrase comme une énigme philosophique. C’est beau, parfois. Mais souvent, on se demande : pour dire quoi ? L’auteur semble écrire pour se relire. Le lecteur, lui, est prié de se débrouiller. Sauf s’il est critique littéraire à L’Obs — auquel cas il parlera de « souffle tragique », sans trop savoir de quoi.

Enfin, comment ne pas évoquer ce que j’appellerai la stratégie du trauma approprié ? Houris se nourrit d’un fait divers réel, d’un drame personnel, d’une mémoire encore vive — sans jamais nommer, sans jamais assumer. C’est une fiction sans fiction, un roman sans roman. Et surtout : une réécriture masquée de Ô Pharaon. Un prêt-à-penser littéraire pour prix prestigieux.

1- La stratégie du plagiat travesti

Dans Houris, Kamel Daoud ne se contente pas de revisiter Ô Pharaon : il le recycle à peine déguisé. Scènes, motifs, jusqu’à la géographie du massacre — tout y est repris, transposé, ajusté à un nouvel horizon idéologique. Ce qui relevait jadis d’une critique implicite du pouvoir devient désormais une dénonciation frontale de l’islamisme, plus exportable, plus vendeur.

Mais loin d’un simple autoplagiat, Houris opère un blanchiment littéraire : là où Ô Pharaon était sombre, ambigu, local, Houris est calibré, lisible, prêt-à-primer. Il ne s’agit pas d’évolution stylistique, mais d’une stratégie éditoriale. Le roman devient vitrine idéologique, remaquillage narratif à usage international.

Le plus troublant n’est pas tant la redite que le travestissement : Daoud vampirise son propre texte pour mieux coller à l’air du temps et aux attentes françaises. Ainsi, Houris n’est pas une œuvre neuve — c’est un remake opportuniste, où la souffrance d’un pays est recyclée en packaging littéraire.

2-La prose comme poudre aux yeux » : Du style ou du verbiage ?

Sous prétexte de lyrisme tragique, Kamel Daoud nous sert, dans Houris, une prose aussi dense qu’asphyxiante. À force de vouloir être profond, il devient illisible. Chaque phrase est une contorsion stylistique, chaque métaphore une acrobatie : on ne décrit pas, on enjolive ; on n’explique pas, on pontifie. Résultat ? Une langue qui impressionne sans toucher, qui sidère sans éclairer. Le style devient cache-misère : il dissimule l’absence de récit, la vacuité des personnages et la sécheresse de l’émotion. Daoud n’écrit pas pour être compris, il écrit pour dominer. C’est moins un roman qu’une messe obscure. Et le lecteur ? Il reste à genoux, ébloui… ou aveuglé.

Dans Houris, la langue ne raconte plus, elle parade. Chaque phrase se mire dans son propre éclat comme Narcisse dans l’eau trouble de son lyrisme. Le récit s’efface derrière un rideau de métaphores :

« Ici, il ne reste rien de la guerre que les égorgeurs de Dieu ont menée il y a quelques années. Rien que moi, avec ma longue histoire qui s’enroule et se déroule, t’enveloppant comme une corde nourricière. »

Le sens s’étouffe sous l’amas de figures : l’« histoire » devient « corde nourricière », l’ennemi des « égorgeurs de Dieu ». Une poésie volontairement dramatique, mais sans ancrage, sans nerf. Le lecteur, lui, ne sait plus s’il lit un roman sur la tragédie algérienne ou une fable sur le pouvoir d’un verbe en lévitation.

Autre exemple, tout aussi parlant :

« Je peux au moins te révéler mon prénom. Je le porte comme une enseigne lumineuse dans la plus noire des nuits. Je m’appelle Aube… »

Voilà le ton. Une prose qui veut briller dans le noir mais finit par clignoter dans le vide. La charge émotionnelle est noyée dans l’artifice. Le mot, chez Daoud, ne sert pas l’idée ; il l’enterre sous les rubans. Ce n’est plus un style, c’est un écran de fumée.

3-La femme-daoudienne : de la prostituée à la passionaria,

Chez Kamel Daoud, la femme n’existe jamais pour elle-même. Elle est toujours outil narratif, symbole surchargé, surface de projection. Dans Ô Pharaon, elle est prostituée mystique, complice honteuse d’un pouvoir décomposé. Dans Houris, elle devient coiffeuse martyre, vierge sacrifiée pour cause de Goncourt. Son nom ? Aube. Tout un programme.

Qu’elle prie ou qu’elle crie, la femme-daoudienne ne parle jamais librement : elle illustre. Sa maternité est dramaturgique, son corps est politique, sa parole est allégorique. C’est une héroïne de vitrine, toujours tragique, toujours utile. Tantôt corruptrice, tantôt corrompue, mais jamais simplement vivante.

En somme, Daoud n’écrit pas la femme. Il l’instrumentalise. Il la fait souffrir pour donner du poids à son récit, la sacrifie pour crédibiliser sa colère. Deux rôles, un seul usage : la femme en service commandé.

4 : Le traumatisme instrumentalisé,

Dans Houris, Kamel Daoud ne raconte pas la douleur, il la scénarise. Le massacre, le viol, la mort : autant d’éléments traités non comme des réalités à sonder, mais comme des effets de dramaturgie, des leviers émotionnels taillés pour émouvoir un public occidental sensible aux récits de barbarie islamiste.

Pire : il s’inspire d’un fait réel — le drame vécu par Saada Arbane — sans autorisation, et tout en le transformant jusqu’à le fictionnaliser à son avantage. Le procès en cours, ignoré par la critique française, en dit long sur cette stratégie d’effacement. Daoud ne transmet pas la mémoire : il l’exploite.

En cela, Houris n’est pas un roman du réel, mais une mise en scène du réel. Chaque élément est calibré : bourreaux identifiables, date précise, lieu nommé… quitte à inventer des faits jamais rapportés. Le réel est donc recomposé, non pour être compris, mais pour être utilisé. Pour servir un nouveau récit, un nouveau coupable, une nouvelle posture.

Le résultat ? Un livre qui emprunte au traumatisme collectif sa charge tragique… sans en porter la responsabilité morale. Ce n’est pas un hommage, c’est un montage, où le passé est remodelé au gré des besoins idéologiques de l’auteur. Et pendant que le roman se vend, les vraies victimes, elles, sont dépossédées — une seconde fois.

5 : Le Goncourt et ses aveuglements

Le Goncourt 2024 n’a pas couronné un roman : il a validé une illusion littéraire. Houris coche toutes les cases attendues — femme sacrifiée, islamisme monstrueux, auteur exilé bien francisé — mais personne n’a vu (ou voulu voir) que ce texte recyclait à peine Ô Pharaon, roman publié vingt ans plus tôt. Pire : qu’il est contesté en justice par une femme réelle, dépossédée de son drame.

Alors pourquoi ce prix ? Parce que Daoud est un écrivain utile : il incarne une Algérie qui parle comme la France aime qu’on parle d’elle. Il est édité chez Gallimard, ce qui tient lieu de carte blanche. Et il répond à un besoin contemporain : récompenser non la littérature, mais la posture.

Le Goncourt n’a pas lu, il a approuvé. Il a transformé un roman verbeux et dérivé en « cri de révolte ». Il a légitimé une méthode : faire de la douleur un produit éditorial. Ce n’est plus un prix littéraire, c’est un sceau idéologique.

6-Une œuvre palindrome : lisible à l’endroit, lisible à l’envers, mais toujours aussi vide

Le plus fascinant, c’est que Daoud semble lui-même avoir oublié ce qu’il a écrit. À moins qu’il ne fasse semblant. Ce qui serait plus grave encore. Car dans Houris, il ne trahit pas seulement une mémoire (celle de Saada Arbane, qu’il recoud à sa convenance) : il trahit aussi son propre imaginaire. Il le retaille, le redirige, le réécrit. Ce n’est plus une œuvre : c’est une opération de marketing littéraire.

Un recyclage habillé en rédemption.

Un palimpseste maquillé en cri.

Un patchwork de mots anciens resservis dans une sauce contemporaine : féminisme, trauma, islamisme, résistance, Goncourt. Il fallait coiffer ce récit — et c’est peut-être là que la coiffeuse redevient centrale, symbole méta — pour qu’il paraisse à la mode. Coiffer la douleur, lisser la mémoire, lisser même la littérature.

Alors oui, Houris est un roman palindrome : il reflète Ô Pharaon, mais inversé, retourné, reconditionné. Une œuvre qui, lue à l’endroit ou à l’envers, dit toujours la même chose : que Daoud ne sait plus très bien où il en est, ni d’où il vient, mais qu’il sait parfaitement où il veut aller — chez Gallimard, puis chez Drouant.

Et tant pis si, en chemin, il faut piétiner une victime, plagier un texte, renier un passé, et offrir au public une Algérie défigurée, fantasmatique, inepte.

Tant pis, du moment que ça passe.

Et le Goncourt, confondant réécriture avec révélation, couronne l’oubli du premier texte au profit du second – comme si l’effacement valait création.

Agrandissement : Illustration 2