Agrandissement : Illustration 1

Mark Bradford, Keep walking, Hamburger Bahnhof, Berlin

À Berlin, la Hamburger Bahnhof présente une remarquable exposition monographique de l’artiste afro-américain Mark Bradford dont le travail bouleverse et s’impose comme essentiel. Keep walking aborde les enjeux socio-politiques liés à la vie des Noirs américains et explore la vulnérabilité et la résilience face à la violence de l’oppression. Une vingtaine de peintures, sculptures, installations et vidéos permettent de parcourir deux décennies d’une création marquée par les thèmes du corps racisé, du genre et des inégalités sociales. Le travail de Mark Bradford explore les structures sociales et politiques qui objectivent les communautés marginalisées et les corps des populations vulnérables. L’exposition s’ouvre sur deux grandes compositions quasi abstraites, deux toiles couvertes de rangées de chiffres et de nom de villes évoquant les horaires de trains à l’époque de la Grande Migration qui a vu, entre 1910 et 1970, six millions d’Afro-américains quitter le sud ségrégationniste pour rejoindre le nord des États-Unis.

Commissariat : Sam Bardaouil et Till Fellrath, directeurs de la Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart

Agrandissement : Illustration 2

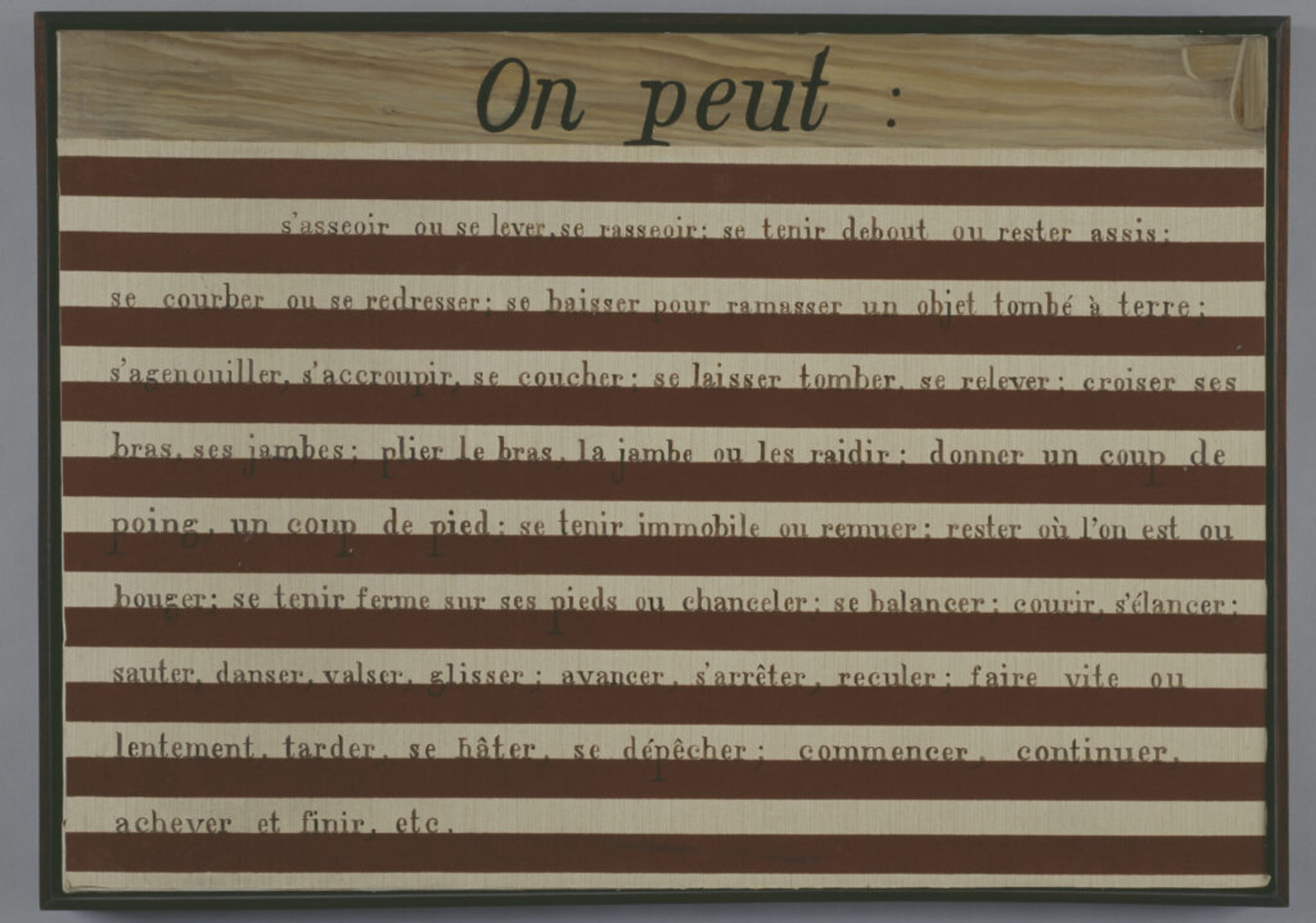

Chantal Akerman, Travelling, Bozar, Bruxelles, et Jeu de Paume, Paris,

L'exposition, visible jusqu'au 19 janvier au Jeu de Paume à Paris, était auparavant présentée au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles qui rendait hommage à la cinéaste, écrivaine et artiste belge Chantal Akerman dans une exposition mêlant images et documents de production et de travail, pour la plupart inédits, issus de ses archives personnelles. Travelling rend compte de l’une des œuvres cinématographiques les plus libre de son temps. Disparue il y a bientôt dix ans, Chantal Akerman continue de fasciner des générations d’artistes et de cinéphiles. Elle reste un modèle pour nombre de réalisateurs, à l’image de Todd Haynes, Gus van Sant, Lars Von Trier, Claire Denis ou encore Michael Haneke et Wang Bing, qui ont tous rappelé l’influence que la cinéaste belge a eu sur leur travail. Des premiers films aux long-métrages, des documentaires aux installations, son œuvre multiple et fragmentée, n’en finit pas de faire parler d’elle. L’artiste est sans doute la figure la plus importante de la culture cinématographique féministe. Du burlesque au tragique, de la comédie musicale aux affres du monde et de l’intime, Chantal Akerman n’aura cessé, sa vie durant, de réinventer son vocabulaire formel et son regard sur le monde avec une incroyable liberté.

Commissariat : Laurence Rassel, en collaboration avec Céline Brouwez (Fondation Chantal Akerman / CINEMATEK) et Alberta Sessa (Bozar).

Agrandissement : Illustration 3

Power up, Kunsthalle Mulhouse, Le Grand Café, Saint-Nazaire

Comment penser la technique et les infrastructures vitales à l’heure de la catastrophe environnementale ? Au Grand Café de Saint-Nazaire, et à la Kunsthalle de Mulhouse, deux expositions jumelles à la croisée des disciplines questionnent nos imaginaires techniques. « Power up » ou comment se réapproprier la technique et en éclairer les contre-narrations ? C’est par le prisme d’une approche féministe, les femmes ayant été longtemps tenues à l’écart de cet univers, que s’articule le projet artistique, social et militant collaboratif initié par la philosophe, autrice et commissaire indépendante Géraldine Gourbe et l’historienne de l’architecture et des techniques Fanny Lopez, « Power up. Imaginaires techniques et utopie sociale ». Il a été pensé comme un diptyque d’expositions qui a occupé presque simultanément le Grand Café – Centre d’art contemporain de Saint-Nazaire et la Kunsthalle de Mulhouse au printemps dernier. Prenant le contre-pied du grand récit énergétique soumis au progrès et à l’innovation technologique, elle raconte une autre histoire des techniques, intime, focalisée sur les usages sociaux des outils de productions et de distribution, en entremêlant imaginaires plastiques, récits spéculatifs et architectures conceptuelles. Des films d’anticipation aux projets d’architectes, d’urbanistes d’ingénieurs et artistes, l’imaginaire technique est tout ce qu’il y a de plus fertile.

Commissariat : Géraldine Gourbe et Fanny Lopez, Sandrine Wymann (Kunsthalle), Sophie Legranjacques (Grand Café)

Agrandissement : Illustration 4

Cindy Sherman, Early Works, 1975-1980, Anti-fashion, FOMU Anvers

Le FOMU à Anvers consacre une remarquable exposition monographique à Cindy Sherman qui est aussi sa première rétrospective en Belgique. Plus d’une centaine d’œuvres couvrant cinq décennies de production – de 1970 à aujourd’hui – sont réunies sous l’intitulé « Anti-fashion », abordant l’art de la photographe américaine du point de vue de la mode, à travers de constants allers retours entre son travail de création photographique et ses missions dans l’industrie de la mode. Dans les années quatre-vingt, Sherman travaille en effet avec d’importants designers et des maisons telles que Comme des Garçons, John Galliano ou Chanel, mais aussi pour des magazines tels que Vogue, Harper's Bazaar ou encore Interview. L’intérêt de l’artiste pour la mode est cependant subversif. Loin du glamour traditionnel, elle réalise des clichés provoquants avec des modèles dont le physique remet en question les canons de beauté traditionnels, renverse toutes les conventions de la haute-couture. La mode est pour l’artiste le point de départ pour des interrogations critiques sur les stéréotypes, le genre et le vieillissement. Inscrite dans le cadre de l’année Ensor 2024, l’exposition traduit les enjeux à l’œuvre dans les tableaux du peintre belge dans un contexte artistique contemporain, Cindy Sherman élaborant, comme lui, un commentaire critique et ironique des conventions sociales à travers les mascarades.

Commissariat : Rein Deslé

Agrandissement : Illustration 5

En-dehors, Centre régional d'art contemporain Occitanie, Sète

Dans l’imaginaire validiste, les expériences handicapés et/ou malades, fondées sur une grille de lecture médicale et ses normes implicites, sont dépeintes comme des existences tragiques faites de souffrance, des corps à soigner et à rectifier dans une visée productiviste. L’exposition prend le contre-pied de cet imaginaire en invitant huit artistes contemporain-e-s directement concerné-e-s par le handicap et/ou la maladie, ainsi que trois collectifs à présenter des œuvres rendant compte de leurs expériences sous l’angle de l’émancipation. S’affranchir des représentations culturelles oppressantes et discriminatoires en s’emparant de l’espace public pour mieux renverser le regard dominant, construire en collectif, performer d’autres rapport aux corps, En-dehors démultiplie les approches, déploie des contre-narrations et reconfigure la place de l’intime dans le discours politique. L’exposition était aussi l’occasion de présenter de manière rétrospective l’œuvre de Rémi Gendarme-Cerquetti (1983-2024).

Commissariat : Lucie Camous, co-écrit avec No Anger

Agrandissement : Illustration 6

Forgive us our trespasses / Vergib uns unsere Schuld, Haus der Kulturen der Welt (HKW), Berlin

Projet de recherche et d’exposition qui interroge la normativité, Forgive Us Our Trespasses / Vergib uns unsere Schuld joue sur les implications sémantiques du mot « trespasses » en tant que faute faisant allusion au fait de se trouver à un endroit où l’on n’est pas censé être. L’intrusion peut être définie comme une transgression, une infraction suffisamment grave pour exiger des excuses de la plus haute instance à l’instar de la prière chrétienne : « Pardonne-nous nos offenses (forgive us our trespasses), comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Car il arrive qu’il faille parfois enfreindre les règles pour simplement vivre. Travailleur migrant, athée ou croyant, homosexuel, queer ou simplement vivant à la marge de la société, en dehors de la norme, personne ne devrait avoir à s’excuser d’être qui il est. L’exposition se déploie thématiquement à partir des tensions entre les différentes significations et connotations de « Trespasses », s’appuyant sur différents récits de transgression – des hiérarchies sociales, des attentes imposées, des plafonds de verre et des espaces de visibilité et de pouvoir – qui sont envisagés comme autant de moyens de résistance. Elle s’apparente donc à un formidable manifeste invitant à désaxer tout ce qui se revendique de la normativité afin de donner de l’espace à d’autres façons d’exister et de coexister ensemble.

Commissariat : Paz Guevara et Cosmin Costinas

Agrandissement : Illustration 7

L’âge atomique. Les artistes à l’épreuve de l’histoire, Musée d'art moderne, Paris

Le musée d’art moderne revisite l’histoire de la modernité en explorant l’imaginaire de l’atome à travers les représentations artistiques que suscitent la découverte scientifique et ses applications, notamment la bombe nucléaire. Avec environ deux-cent-cinquante œuvres multimédias et une documentation inédite, l’exposition, à la fois artistique et scientifique, se révèle passionnante. Le remarquable travail de recherche des deux commissaires, Julia Garimorth et Maria Stavrinaki, permet, via une traversée dans l’histoire de l’art à partir du début du XXème siècle, de comprendre que si l’âge atomique est celui de toutes les contradictions, il est surtout « un nouvel âge de l’humanité ».

Commissariat : Julia Garimorth, conservatrice en chef, Musée d’Art Moderne de Paris, Maria Stavrinaki, professeure en histoire de l’art contemporain, Université de Lausanne

Agrandissement : Illustration 8

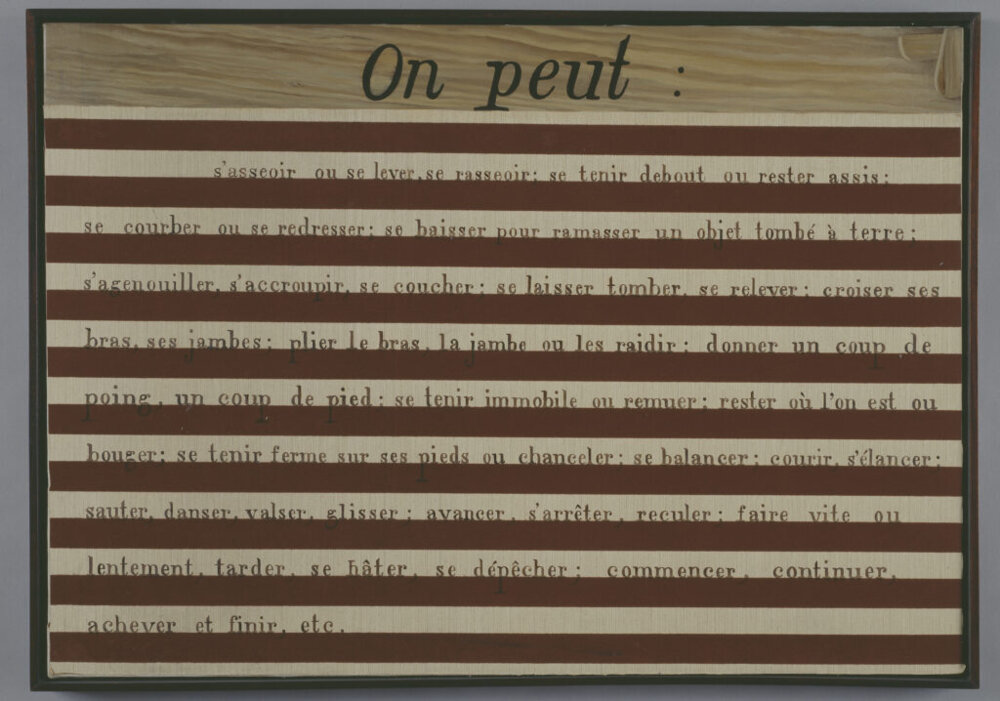

Ana Jotta, On peut, on peut encore, WIELS, Bruxelles

Bruxelles célèbre l’œuvre de l’artiste portugaise Ana Jotta dans une réjouissante exposition qui revient sur un aspect spécifique de son travail : sa façon d’investir le dessin d’une multiplicité de sens. Glaneuse d’images, objets, expressions, voire des traces sur un mur, l’artiste développe depuis près de cinquante ans un vocabulaire artistique très singulier qui rejette en même temps qu’il les défie, toute forme de classification et d’indentification, créant un univers qui n’existe qu’en vertu de ses propres choix. Pour Jotta, dessiner, c’est révéler – démontrer, découvrir ou étoffer les liaisons latentes entre diverses images et références. C’est aussi puiser – saisir, s’approprier, extraire du monde. L’artiste enrichit le langage du dessin en inventant un champ où esquisses, peintures, points de couture, gribouillis, silhouettes, griffures et ciseaux contribuent à un écosystème de gestes qui se recoupent.

Commissariat : Anthony Huberman & Miguel Wandschneider. Coordination : Pauline Hatzigeorgiou

Agrandissement : Illustration 9

Tania Mouraud, Da Capo, MAMCO, Genève

Focalisée sur les travaux des années soixante-dix, quatre-vingt, l’exposition que consacrait le MAMCO à l’artiste française Tania Mouraud faisait la part belle, à travers des dessins, plans et maquettes, aux chambres de méditation dans lesquelles se recentrer, exister mentalement hors de toute contrainte. Ces dispositifs psychosensoriels sonores ou silencieux répondent à un objectif ambitieux : celui d’intégrer une pièce supplémentaire dans les nouvelles constructions. À partir de 1977, l’artiste commence à recouvrir les murs, intérieurs ou extérieurs, de ses fameuses lettres noires sur fond blanc étirées jusqu’à la frontière du lisible. Tania Mouraud construit une œuvre au creuset des influences musicales, chorégraphiques, de l’art martial indien, des références à l’histoire de l’art et aux figures historiques de la résistance, sans doute en mémoire de ce père résistant tombé dans le Vercors sous les balles allemandes alors qu’elle n’était qu’une enfant. À 83 ans, cette pionnière de l’art urbain s’amuse à voir l’intérêt que portent les institutions à ses œuvres de jeunesse qui n’intéressaient personne à l’époque.

Commissariat : Sophie Costes

Agrandissement : Illustration 10

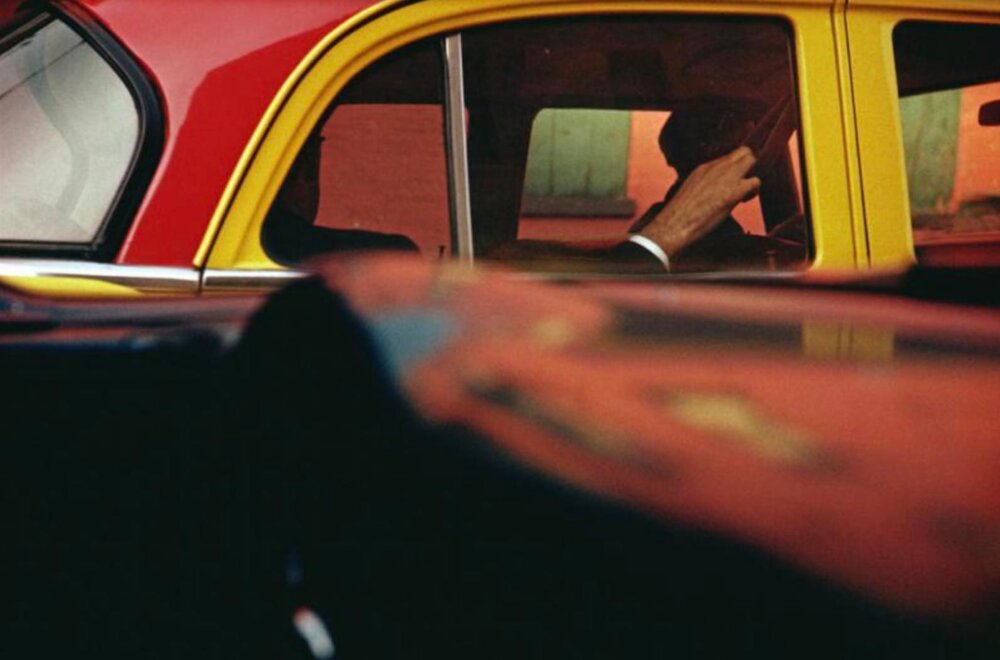

Voir le temps en couleurs, Centre Pompidou-Metz

Voir le temps en couleur, sous-titrée Les défis de la photographie propose une traversée à la manière d’une promenade dans l’histoire du médium, en partant du point de vue de ses grands défis techniques, depuis son invention au milieu du XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui, pour mieux montrer combien la photographie à changé notre vision du monde. Trois cent cinquante œuvres occupent les trois chapitres de l’exposition : la révélation, l’instant, la couleur, mettant en exergue quatre grandes figures de la photographie : Constantin Brancusi, Harold Egerton, Saul Leiter et Helen Levitt, mus par cette même idée que la fabrication de l’image passe avant tout par la maitrise des défis matériels de son support. Ponctué d’œuvres contemporaines qui réactivent les procédés anciens, le parcours de l’exposition suit le glissement du medium du registre des sciences et de la technique vers celui de la création artistique.

Commissariat : Sam Stourzé

Portfolio 9 janvier 2025

2024 en dix expositions

Un classement est toujours arbitraire, qui plus est lorsqu’il s’agit de choix personnels. Voici donc dix expositions qui ont marqué mon année 2024 de Mark Bradford à Tania Mouraud, de Cindy Sherman à Ana Jotta, de Genève à Paris, de Sète à Bruxelles, de Saint-Nazaire à Berlin.

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.