« Et puis j’ai vu Pierrot le fou et j’ai eu l’impression que ça parlait de notre époque, de ce que je sentais. Avant, c’était toujours Les Canons de Navarone, et je m’en foutais de ces choses-là. Je ne sais pas, mais c’était la première fois que j’étais émue au cinéma, mais alors... violemment. Et sans doute que j’ai voulu faire la même chose avec des films qui seraient les miens »

Agrandissement : Illustration 1

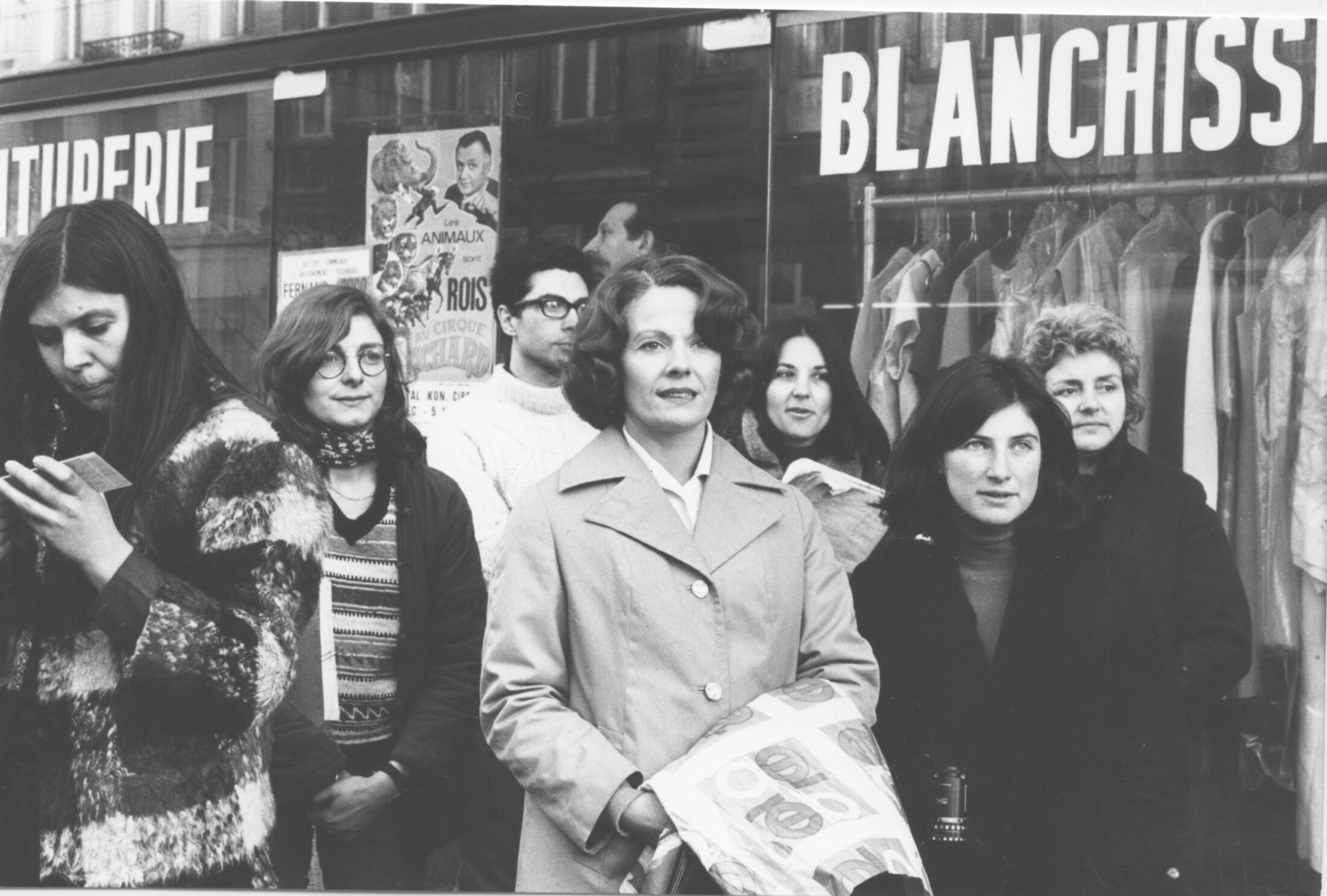

En 1968, Chantal Akerman a dix-huit ans. Elle tourne son premier film, un court métrage de treize minutes en noir et blanc intitulé « Saute ma ville » dans lequel elle est l’unique interprète. Elle ne prononcera pas un mot, fredonnera seulement, de plus en plus énergiquement cependant, comme pour étouffer ce cri de colère qui semble lui entraver la gorge. C’est l’histoire d’une jeune femme qui ne fera pas ce que sa mère a fait toute sa vie. Elle rentre chez elle, dans une tour HLM de Bruxelles, et range son appartement à la manière d’une tornade avant d’allumer le gaz, la tête appuyée sur la cuisinière. Dans ce premier film à la liberté créatrice totale, hommage tragicomique à « Pierrot le fou » de Jean-Luc Godard, film qui lui a donné l’envie du cinéma, elle fait sauter avec elle la tour HLM, la ville, l’ennui, le désespoir des tâches quotidiennes. Une entrée tonitruante dans l’histoire du cinéma pour celle qui le 5 octobre 2015, près d’un an et demi après la mort de sa mère, Natalia, rescapée des camps de la mort, mit fin à ses jours dans son appartement parisien du 20èmearrondissement. Entre ces deux dates, elle aura construit l’une des œuvres cinématographiques les plus audacieuses de son temps, riche d’une quarantaine de films. Elle sera aussi la première cinéaste à investir, à partir des années quatre-vingt-dix, des lieux d’art contemporain.

Agrandissement : Illustration 2

Bozar, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, sa ville natale, lui rend hommage pour quelques jours encore dans une exposition remarquable réalisée en partenariat avec la Fondation Chantal Akerman, CINEMATEK, la cinémathèque royale de Belgique, et le Jeu de Paume à Paris où elle sera présentée à partir du 28 septembre prochain. Intitulée « Chantal Akerman. Travelling », l’exposition prend pour point de départ la citation suivante : « On me dit ce serait bien pour le lecteur, le spectateur qu'il comprenne à demi-mot et à mi-voix pourquoi tu commences par une tragi-comédie où tu joues toi-même. Pourquoi tu t’en détournes pour aller vers des films expérimentaux et muets. Pourquoi ceux-là achevés de l’autre côté de l’océan, tu reviens par ici à la narration. Pourquoi tu ne joues plus et puis tu fais une comédie musicale. Pourquoi tu fais des documentaires et puis tu adaptes Proust. Pourquoi tu écris aussi, une pièce, un récit. Pourquoi tu fais des films sur la musique. Et enfin à nouveau une comédie. Et puis aussi tu fais des installations. Sans te prendre pour une artiste. À cause du mot artiste[1] ». Elle va servir de fil conducteur à l’exposition qui retrace le parcours singulier de l’artiste belge en explorant de façon chronologique la géographie des lieux qu’elle a traversés, de Bruxelles au Mexique, de Paris, où elle s’installe assez jeune, à New York, à travers des médias aussi variés que le cinéma, la télévision, les écrits et l'installation.

Agrandissement : Illustration 3

Première grande rétrospective consacrée à l’œuvre d’Akerman, celle-ci présente, en plus des images et des extraits de films, une documentation de travail inédite provenant de ses archives personnelles mais aussi d’archives de ses collaborateurs qui permet de mieux comprendre son processus de création. Sept installations plastiques, dont certaines sont réunies pour la première fois, mais aussi des rushes inédits, des archives audiovisuelles et le fonds d’archives de la société de production Paradise Films, composé de photos de tournage, scripts, dialogues, photos de repérages, notes d'intention... documentent des équipes, des époques, des conditions économiques de production, et rendent visible le travail derrière la création d’un film, au fur et à mesure des réalisations de l’artiste.

Agrandissement : Illustration 4

Filmer pour conjurer le silence

Faire du cinéma au début des années soixante-dix quand on est une femme veut dire faire l’actrice. Il suffit de revoir « Sois belle et tais-toi ![2] » (1975-76), le percutant documentaire de Delphine Seyrig pour se rendre compte du peu d’espace dont disposent les femmes dans un milieu, le cinéma, extrêmement misogyne, l’arrivée de la Nouvelle Vague n’y ayant rien changé. Seule Agnès Varda, et plus tard Marguerite Duras, pratiquent la réalisation au moment où Chantal Akerman débute sa carrière.

Née dans une famille juive polonaise à Bruxelles en 1950, elle est l’une des premières cinéastes à utiliser régulièrement la ville, qui est à la fois là d’où elle vient et le tissu même de son œuvre, non pas comme un simple décor de passage mais comme ville de cinéma à part entière. Bruxelles, Paris, New York, le Mexique : sa pratique cinématographique est façonnée au fil des années par tous ces lieux, toutes ces géographies qui forment un parcours artistique mais aussi un parcours de vie. Pour Chantal Akerman, le personnel est assurément politique. Son arrière-grand-père maternel quitte la Pologne dans les années trente pour les États-Unis mais, une fois arrivé à Bruxelles, il décide de s’y installer et fait venir sa famille. En 1942, il est déporté avec sa fille et son gendre à Auschwitz. Son grand-père maternel est chantre de la synagogue et sa grand-mère peintre, pratique que celle-ci ressentait comme une transgression difficile à assumer vis-à-vis de la culture juive. Sa mère, née Natalia Leibel mais que tout le monde appelle Nelly, a elle aussi était déportée à Auschwitz. Si elle a survécu, elle ne parlera jamais de cette période et le poids de cet héritage aura des conséquences sur la démarche cinématographique de l’artiste :

« Comment, de mon histoire, ou parce que ma mère n’a rien raconté des camps, sans doute, tout mon travail est né de ça [...]. Il est né d’une sorte de trou que j’avais besoin de remplir et que j’ai été chercher à travers des films, et des mots, et des gens, et sans doute que je n’arriverai jamais à remplir, et c’est ce qui me poussera encore à travailler[3] » écrit-elle. Filmer va alors être pour elle une façon de conjurer ce passé pourtant omniprésent bien que dépourvu de mots et d’images, dans lequel elle a grandi, un moyen de ne pas sombrer dans la folie. Chantal Akerman est aussi marquée par la figure très religieuse de son grand-père paternel qui, lorsqu’elle est enfant, habite avec elle chez ses parents. En 1962, elle entre au lycée Émile-Jacqmain, et fait la connaissance de Marilyn Watelet. Très vite, les deux adolescentes vont se lier d’amitié. La seconde deviendra plus tard la productrice de la première. Elles fonderont ensemble la société de production Paradise Film.

Agrandissement : Illustration 5

Un territoire de liberté

Le parcours de l’exposition commence avec de rares films de jeunesse, ceux notamment qu’elle réalise en 1967 pour entrer à l’Institut supérieur des arts du spectacle (INSAS) de Bruxelles, qu’elle quitte presque aussitôt pour les raisons suivantes : « Personne ne me prenait au sérieux dans cette école. On se moquait carrément de moi. J’ai compris qu’il fallait que je tourne pour susciter un tant soit peu de respect », elle réalise « Sauter ma ville », court-métrage matriciel et annonciateur, et fait le choix de s’installer à Paris à l’issue du tournage. « La vraie raison pour laquelle je vis à Paris est finalement très indépendante du fait que j’aime ou non la ville » explique-t-elle. « D’une certaine manière, je ne voulais pas vivre chez moi, tout en n’étant pas trop loin. Pour cela, Paris était l’endroit idéal ».

En 1971, elle voyage en Israël avec son ami d’enfance Samy Szlingerbaum, puis s’installe à New York. Elle a alors vingt-et-un ans et va vivre de petits boulots. Elle sera notamment ouvreuse dans un cinéma porno. Dès son arrivée, elle contacte la photographe et chef-opératrice française Babette Mangolte[4], de huit ans son ainée, qui vit à Manhattan depuis un an. Ensemble, elles fréquentent la scène du cinéma underground. Aux Anthology Film Archives[5], où elle se rend très fréquemment, elle découvre le cinéma expérimental de Michael Snow, d’Andy Warhol ou de Jonas Mekas. « Chantal a vécu à New York de façon continue d'octobre 1971 à mars 1973, il y a donc eu une période d'un an et demi où elle a été très investie dans cette ville. Mais fin 1972, elle sent que sa vie doit se dérouler à Paris. Elle part définitivement pour rentrer en Europe faire ‘je tu il elle’ en 1974 puis ‘Jeanne Dielman’[6] » explique Mangolte avant de poursuivre : « Elle revient en avril 1976 pour tourner ‘News from Home’ – que nous avons tourné fin juin pendant une semaine – et elle retourne à Paris et à Bruxelles pour terminer le film. Elle revient à New York pour la projection au Museum of Modern Art en novembre 1976 ». Babette Mangolte dirige la photographie de ses premiers films. Auprès d’elle, Chantal Akerman apprend énormément.

Agrandissement : Illustration 6

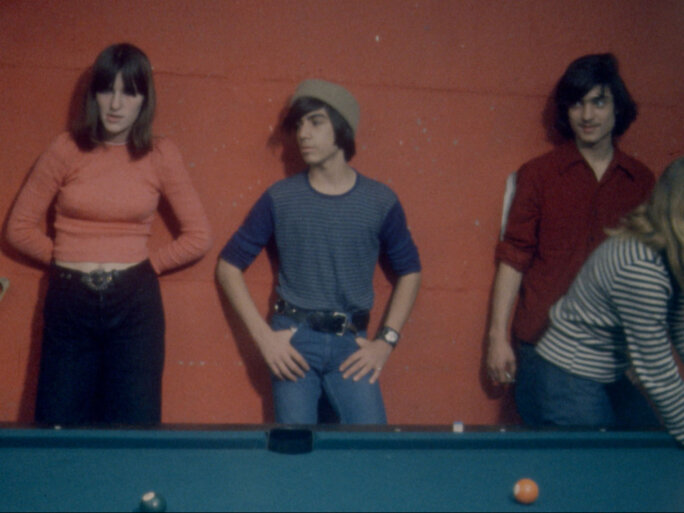

Avec ce premier séjour à New York, elle fait la découverte d’un territoire de liberté. Bruxelles, Paris et New York vont former un triangle qui servira de base à sa vie. « Le contexte new-yorkais était celui de Michael Snow, Stan Brakhage, des gens travaillant totalement contre l'industrie cinématographique » poursuit Babette Mangolte. « Je pense qu'utiliser des caméras appartenant à des amis et réaliser des films alors qu'on ne savait pas exactement où ils seraient projetés a été très libérateur pour Chantal ». Film de commande sur la réinsertion des toxicomanes et des jeunes délinquants à New York, « Hanging out Yonkers », tourné en 1972, est resté inachevé. La seule séquence disponible est une bobine sans son d’une durée de vingt-six minutes qui témoigne de la rencontre avec ces jeunes. Il constitue néanmoins le premier essai documentaire de Chantal Akerman qui fixe son regard sur ceux qui sont à la marge, à la périphérie. « Cela se passait ailleurs, au bout du monde. Je prenais le subway. Déjà le trajet était très intéressant parce que je traversais toutes les couches de la population. Et puis j'arrivais là et j'écoutais et je regardais[7] » confiait-elle. « Hanging out Yonkers aurait pu devenir un film magnifique[8] ».

Agrandissement : Illustration 7

Le temps du plan-séquence

De retour en Europe en 1974, elle tourne son premier long-métrage de fiction, « Je tu il elle », qui suit une jeune femme dans quatre moments de sa vie. Seule chez elle, puis écrivant une lettre d’amour, avant de retrouver un inconnu et de finir chez l’amie-amante. L’année suivante, avec « Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles », portrait discret et minimaliste d'une femme au foyer bruxelloise s’afférant aux tâches quotidiennes, une veuve encore jeune et mère d’un garçon de seize ans, Chantal Akerman acquiert une renommée instantanée. Le film, tourné dans un style dépouillé et antidramatique, est loué comme le porte-étendard du cinéma féministe d'avant-garde. Akerman travaille un temps pur, sans évènement, pour mieux exposer la routine oppressive de l'existence d'une femme au foyer. Delphine Seyrig se montre intéressée par le rôle de Jeanne dès la première version du scénario, qu’Akerman va toutefois complètement modifier. Les deux femmes resteront très proches jusqu’à la mort de Seyrig. « Jeanne Dielman vous fait croire en la mise en scène, à quel point on peut être radical. Or être radical, c’est aussi être généreux, c’est là la force qu’elle nous donne » écrit la cinéaste Céline Sciamma.

Agrandissement : Illustration 8

À partir des années quatre-vingt, Chantal Akerman s’intéresse au genre du film chorégraphié, coloré et souvent burlesque. « C'était étrange de ma part de vouloir absolument trouver un moyen de me sortir de Jeanne Dielman par la chorégraphie, puis par la comédie musicale[9] » dira-t-elle plus tard. Une sélection d’archives autour de son film culte de ces années-là, « Golden eighties » (1986), comédie musicale colorée et joyeuse, dans laquelle le chant se substitue à la parole, prend place dans une galerie marchande bruxelloise. Une sélection de court-métrages de la même période peut être visionnée sur des moniteurs.

Agrandissement : Illustration 9

Chantal Akerman, cinéaste plasticienne

Si l’influence de Chantal Akerman sur le cinéma n’est plus à démontrer, l’héritage de son travail de plasticienne est moins connu alors qu’il apparait tout aussi fondamental. De 1995 à 2015, elle crée une vingtaine d’installations vidéo avec lesquelles elle participe à documenta XI à Kassel en 2002, à la 29èmebiennale de Sao Paolo au Brésil en 2010, ou encore à la 49ème biennale de Venise l’année suivante avec sa dernière grande installation intitulée « Now ». Les sept installations réunies dans l’exposition bruxelloise ne sont pas présentées à part, regroupées dans une section art contemporain, isolées de son travail cinématographique mais, au contraire, ponctuent le parcours de la visite.

Agrandissement : Illustration 10

Ainsi, les premières salles débouchent, après la période américaine, sur l’impressionnant « D’Est, au bord de la Fiction », installation emblématique que l’artiste élabore en 1995, dans laquelle elle déconstruit le film documentaire « D’Est »,réalisé deux ans plus tôt. Elle est composée de vingt-quatre moniteurs plus un vingt-cinquième retraçant en son et en images un voyage en travelling d’Allemagne encore très marquée par l’Est, jusqu’à Moscou, en passant par la Pologne, la Lituanie, l’Ukraine, de l’été à l’hiver. Placé au centre du parcours, elle constitue un point de passage obligé. Le visiteur navigue entre les écrans qui donnent à voir des images de gens qui font la queue, attendant le bus ou le train, emmitouflés dans des rues enneigées, des gens saisis dans la réalité des anciens pays soviétiques après la chute du Mur. En s’essayant à l’installation, Akerman change de format, d’espace et de temporalité. Elle explore d’autres moyens de production et de monstration des images. L’installation « Woman sitting after killing » (1975-2001), composée de sept moniteurs, est entièrement construite sur le dernier plan de Jeanne Dielman. Les trois dernières installations s’enchainent, comme la fuite en avant d’un désert à l’autre, questionnant la frontière qui sépare le Mexique des États-Unis dans « Une voix dans le désert » (2002), la bombe atomique et Hiroshima dans « Maniac Summer » (2009), pour s’achever avec « Now », puissante installation vidéo immersive à huit canaux présentée à la Biennale de Venise 2015, construite autour de l’exil et de la mort.

Agrandissement : Illustration 11

Disparue il y a bientôt dix ans, Chantal Akerman continue de fasciner des générations d’artistes et de cinéphiles. Elle reste un modèle pour nombre de réalisateurs, à l’image de Todd Haynes, Gus van Sant, Lars Von Trier, Claire Denis ou encore Michael Haneke et Wang Bing, qui ont tous rappelé l’influence que la cinéaste belge a eu sur leur travail. Des premiers films aux long-métrages, des documentaires aux installations, son œuvre multiple et fragmentée, n’en finit pas de faire parler d’elle. L’artiste est sans doute la figure la plus importante de la culture cinématographique féministe. Du burlesque au tragique, de la comédie musicale aux affres du monde et de l’intime, Chantal Akerman n’aura cessé, sa vie durant, de réinventer son vocabulaire formel et son regard sur le monde avec une incroyable liberté.

Agrandissement : Illustration 12

[1] Chantal Akerman, Autoportrait en cinéaste, Cahiers du cinéma/ Centre Georges Pompidou, 2004, p. 10.

[2] Guillaume Lasserre, « Sois belle et tais-toi ! », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 8 août 2023, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/080823/sois-belle-et-tais-toi

[3] Chantal Akerman, op. cit.

[4] Voir Guillaume Lasserre, « Babette Mangolte, la traversée du regard », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 16 juin 2019, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/120619/babette-mangolte-la-traversee-du-regard

[5] Centre international de préservation, d'étude et d'exposition de films et de vidéos, mettant l’accent sur le cinéma indépendant, expérimental et d'avant-garde, fondé en 1970 par Jonas Mekas, Jerome Hill, P. Adams Sitney, Peter Kubelka et Stan Brakhage. http://anthologyfilmarchives.org

[6] Janet Bergstrom, « With Chantal 1n NewVork in the 1970s: An Interview with Babette Mangolte », Camera Obscura, Feminism, Culture and Media Studies, n° 100, « On Chantal Akerman », Duke University Press, 2019, p. 31. (traduction du présent auteur).

[7] Propos datés de septembre 1995, reproduits dans Hanging Out Yonkers Nineteen Seventy Three, sur le site du Centre Pompidou, https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/c4r6gKp

[8] Interview de Jacques de Decker, Le Soir, 14 janvier 1981

[9] « Documenta 11 : Chantal Akerman : l’innocence par l’installation », Entretien, Art Press, 1er juin 2002, https://www.artpress.com/2002/06/01/documenta-11-chantal-akerman-linnocence-par-linstallation/

Agrandissement : Illustration 13

« CHANTAL AKERMAN. TRAVELLING » - Commissariat de l’exposition : Laurence Rassel, en collaboration avec Céline Brouwez (Fondation Chantal Akerman / CINEMATEK) et Alberta Sessa (Bozar). Une adaptation de l'exposition sera présentée au Jeu de Paume à Paris (27.09.24 - 19.01.25). Le catalogue de l'exposition est publié par Bozar Books & Jeu de Paume & Lannoo, 35 €, 208 pages, format 24 x 17 cm, richement illustré. Par ailleurs, les Éditions L'Arachnéen ont publié le 5 avril dernier, en partenariat avec la Fondation Chantal Akerman / Cinematek, et avec le soutien du Centre national du livre, du Centre national du cinéma et de l’image animée, de la Région Ile-de-France et de Radio France, la quasi totalité des écrits de Chantal Akerman Chantal Akerman. Oeuvre écrite et parlée 1968-2015, édition établie par Cyril Béghin, 3 vol., 1584 pp. 250 images, 69€

Jusqu'au 21 juillet 2024. Du mardi au dimanche, de 10h à 18h, nocturne chaque dernier jeudi du mois.

Bozar

Rue Ravenstein, 23

B - 1000 Bruxelles

Agrandissement : Illustration 14