1) Un immobilisme récupérateur

Introduction

Je débute ici la publication d’une série de quatre articles consacrés à la Corse et aux liens réels ou supposés entre les pouvoirs (politique et économique) et la criminalité. Il ne faut pas attendre de révélations. Ce qui guide ma démarche c’est une volonté de décoder et d’aider à faire comprendre comment fonctionnent les rapports entre les différentes catégories de la société et au-delà les rapports avec l’ensemble des pouvoirs, politiques, économiques…

Ce premier article de la série s’étend (longuement) sur l’histoire des bandits et des connivences, plus ou moins assumées entre eux et ces pouvoirs. Car il y a bien connivence. Nous sommes, entre le 19ème et la première moitié du 20ème siècle, très près de la complicité. Mais aucune enquête judiciaire, ou poursuite ne sera ouverte contre des élus de rang important, pour complicité avec des « bandits corses ». Après l’Histoire, nous essayerons de voir si la seconde partie du 20ème siècle et le début du 21ème présentent des analogies. D’entrée, un constat s’impose : les médias sont remplis d’informations sur l’aspect « faits divers » de la criminalité. En revanche, cet éventuel lien, avec des pouvoirs politique et économique, est peu documenté. Les recherches universitaires sont embryonnaires et les « enquêtes » journalistiques ne sont que le reflet du niveau des enquêtes judiciaires et policières. Les rumeurs sont nombreuses, mais les résultats sont minces. L’expression « naufrage judiciaire », à propos de procès visant la grande criminalité, revient souvent dans les médias. A défaut de « scoops » je tâcherai de mettre des événements en perspective, en m’appuyant sur des réflexions de chercheurs en sciences sociales et en continuant l’exercice de comparaison avec la situation italienne, amorcée dès le début de ce blog. Nous observerons également, le « modus vivendi » entre l’État français et les pouvoirs insulaires, qui a été mis en place dès le 18ème siècle. Le résultat de ce « deal » est une « autonomie inavouée », depuis cette époque. Cette absence de transparence est loin d’être sans conséquences. Je poserai la question : le clanisme a-t-il, même involontairement, préparé le terrain à une Mafia ?

Le quatrième article de cette série posera la question des liens « nationalisme »-criminalité. Ils sont nombreux, mais pas centraux.

Mon travail de publication ne sera, peut-être, pas terminé, au moment où la Collectivité de Corse tiendra sa session consacrée « à la Mafia » le 18 Novembre 2022.

L’article qui suit s’interroge sur le « rôle social et politique des bandits corses, ainsi que sur l’image qu’ils renvoient d’eux et que la presse a souhaité en donner. Je continuerai la comparaison avec la Sicile, cette fois. Je m’interrogerai sur la fonction « accumulateur de capital » jouée par la criminalité, dans une région pauvre. Nous ferons également une série de comparaisons Corse-Sicile, sur trois thèmes : les « dictatures » municipales, l’isolement des forces de l’ordre et les ambigüités d’un corps de militaires supplétifs qui a exercé dans les deux îles.

Agrandissement : Illustration 1

Dans tous les cas, comme le dit Jean-Louis Briquet (CNRS) « La reproduction de ce pouvoir ne peut s’opérer qu’au prix d’une adaptation constante des stratégies notabiliaires aux conditions évolutives de l’activité politique ». In Elites et pouvoirs locaux. La France du Sud-Est sous la 3ème République.

Le contexte historique

Cet article reproduit des faits qui se sont déroulés entre le dernier tiers du 19ème siècle et les années trente du 20ème. . Ce qui ne m’empêche pas d’effectuer des incursions hors de cette période, car des thèmes s’étendent sur plusieurs décennies.

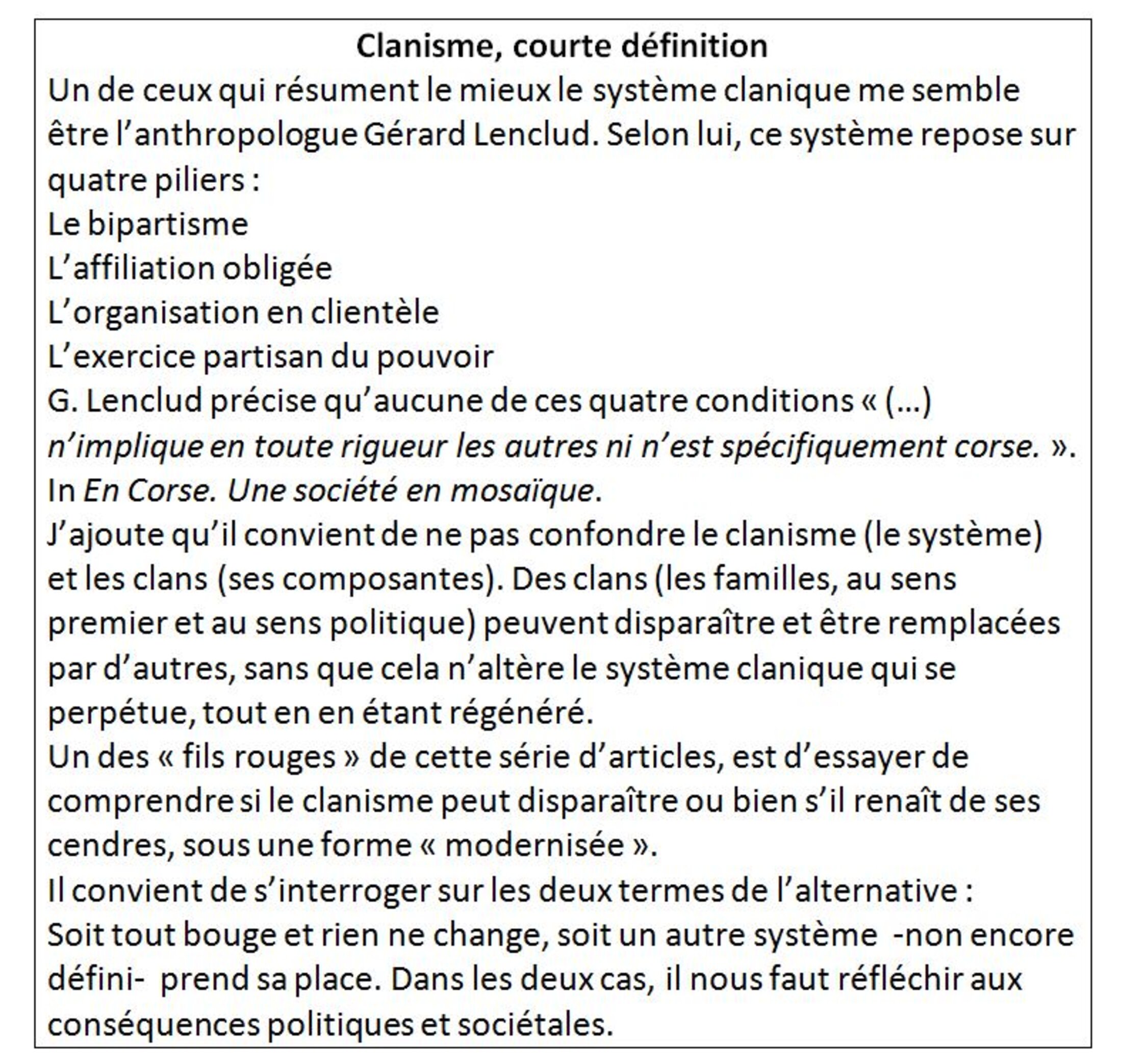

Au-delà des « affaires corses », le cadre général de cette période est la lutte pour la pérennisation de la République. La défaite de Sedan (1870) entraîne la mise en place progressive de la troisième République (1870-1940). Elle conserve de nombreux adversaires (royalistes, bonapartistes) dans le pays. En Corse, la jeune république est faible et les bonapartistes représentent la plus grande opposition au régime républicain. Un homme va installer la République dans la durée, en Corse. C’est Emmanuel Arène. « Le roi de Corse » bénéficiera de gros moyens et va entretenir le système claniste. La méthode, maintenir le clanisme, mais faire basculer des clans dans le giron de la République Sa méthode est moralement douteuse et politiquement efficace. Elle est bien décrite par Jean-Paul Pellegrinetti et Ange Rovere : « Les élections de 1881 occupent une place particulière dans la vie politique insulaire, puisqu’elles correspondent au début de l’enracinement de l’idée républicaine dans la patrie des Bonaparte ». In La Corse et la République.

Agrandissement : Illustration 2

Cela dit, il ne faudra jamais perdre de vue une réalité : les clans n’ont pas une idéologie affichée. Ils adhéreront au régime au pouvoir, en fonction des circonstances. Ainsi certains élus insulaires iront d’un soutient affiché à une passivité bienveillante lors du « putsch d’Alger », en 1958. « Nous faisions des sandwiches pour les parachutistes », débarqué en Corse, me raconte une figure politique importante de l’époque. D’autres figures insulaires connues, iront jusqu’à une participation active dans l’île. Cela fera de la Corse, la seule région métropolitaine à participer activement à une action factieuse. Défendait-il « l’Algérie française » ou attaquaient-ils la République ? J’aborderai cet aspect dans un prochain article intitulé : « L’instrumentalisation. Du clientélisme à la corruption. Du banditisme à la Mafia ? »

État de droit, rétablissement ou établissement ?

Lors de poussées de violence, criminelle ou politique, il est fréquent d’entendre une antienne, de la bouche des autorités: « il faut rétablir l’état de droit en Corse ». Répétée en boucle, depuis des dizaines d’années, cette formule est pourtant ambigüe. Elle sous-entend que cet « état de droit » a, un jour, été établi. Pourtant l’observation de l’Histoire de l’île, au moins depuis le rachat de la Corse, par la France (1768) nous montre le maintien d’un « différentiel ». Ce jeu d’équilibriste entre droit (national) et coutume (locale) n’a pu perdurer que dans un système mêlant rapports de force et « gentleman agreement ». En laissant le vieux système claniste « gérer la boutique », avec ses abus : détournement de la démocratie, violences et passe- droits, n’a-t-on pas fragilisé l’île, au point de transformer le vieux système en jeune mafia ? Pour essayer de répondre à cette question, nous devons nous tourner vers l’histoire. En comparant la situation en Corse avec celle de Sicile, nous trouvons des différences et des convergences.

La première question porte sur « l’axe » bandits-politique-entrepreneurs.

Bandits-politiques-entrepreneurs, une histoire ancienne

Aujourd’hui, les soupçons d’entente entre des entrepreneurs, locaux ou extérieurs, et/ou des bandits et/ou des politiques, se multiplient. Ces soupçons sont de plus en plus précis et les enquêtes s’affinent. Dans un exemple récent, dans ce volet « entrepreneurial » chargé, autour de la bande dite « du Petit bar », les résultats judiciaires demeurent, pour l’instant, limités. Même si les enquêtes progressent dans la direction de liens Milieu/entrepreneurs, en Corse et entre la Corse et le continent, en passant par l’Afrique.

Ce détour par l’actualité ne doit pas nous faire oublier que les liens bandits-entrepreneurs ne sont pas récents.

Une fois de plus, nous pouvons nous référer à l’Histoire et au rôle joué par certains bandits en qualité de protecteurs/profiteurs d’activités économiques. Deux exemples, puisés parmi d’autres, illustrent le « rôle économique » du bandit :

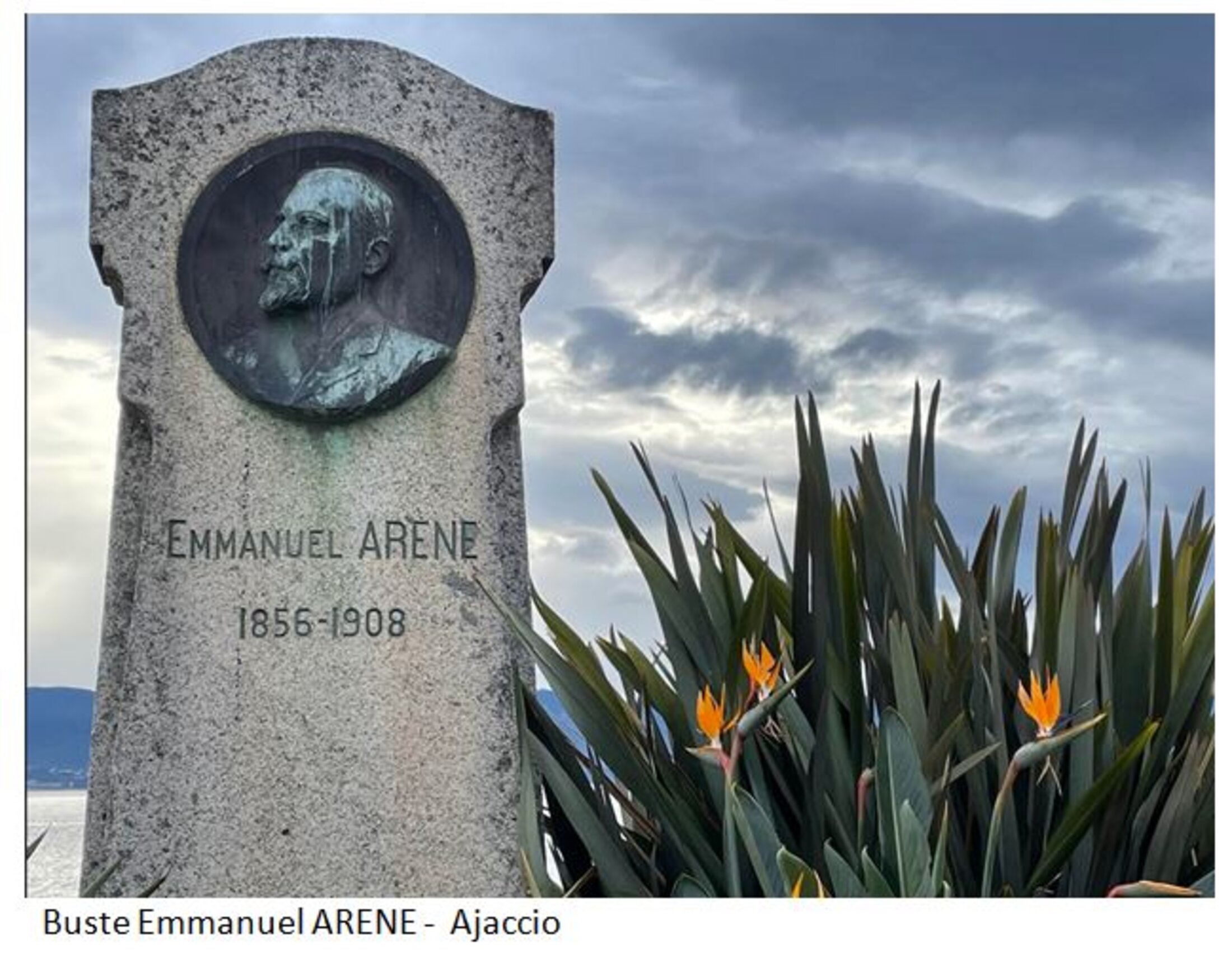

-Une histoire se situe durant la 1ère guerre mondiale, du moins si l’on en croit la mémoire de Pierre Vellutini (1878-1980). Après vérification, l'affaire se déroule dans les années 30. Un paysan de la région du Taravo, P. Vellutini raconte, avec ses mots, comment une entreprise qui assurait le service de transport de passagers et de courrier "entre Ajaccio et la haute vallée du Taravo" -en fait, il s'agit de la ligne Ajaccio-Sartène- a subi des pressions de la part de bandits (non nommés) pour les obliger à abandonner le service, au profit d’une autre entreprise. Cette dernière avait payé les bandits. Ensuite, ces mêmes bandits réclamaient de l’argent « de temps en temps… » (« di tantu’ n tantu ») à l’entrepreneur restant. Propos recueillis, en langue corse (1974-1980) par Mathée Giacomo-Marcellesi enseignante de linguistique à la Sorbonne Nouvelle. In Petru vellutini pastori, ouvrage bilingue. Les témoignages, précieux, de ce « berger-cultivateur » nous disent pas mal de choses, en peu de mots, sur les bandits de la région du Taravo. « De tout côté, il y avait des bandits dans la région » (« Da tutti i parti c’erani i banditi na righjoni » (sic). P. Vellutini résume l’histoire de deux de ces hommes. L’un a vengé sa sœur, car «(…) un homme l’avait trompée ». L’autre, recherché par les gendarmes, est tué « (…) par les civils ».

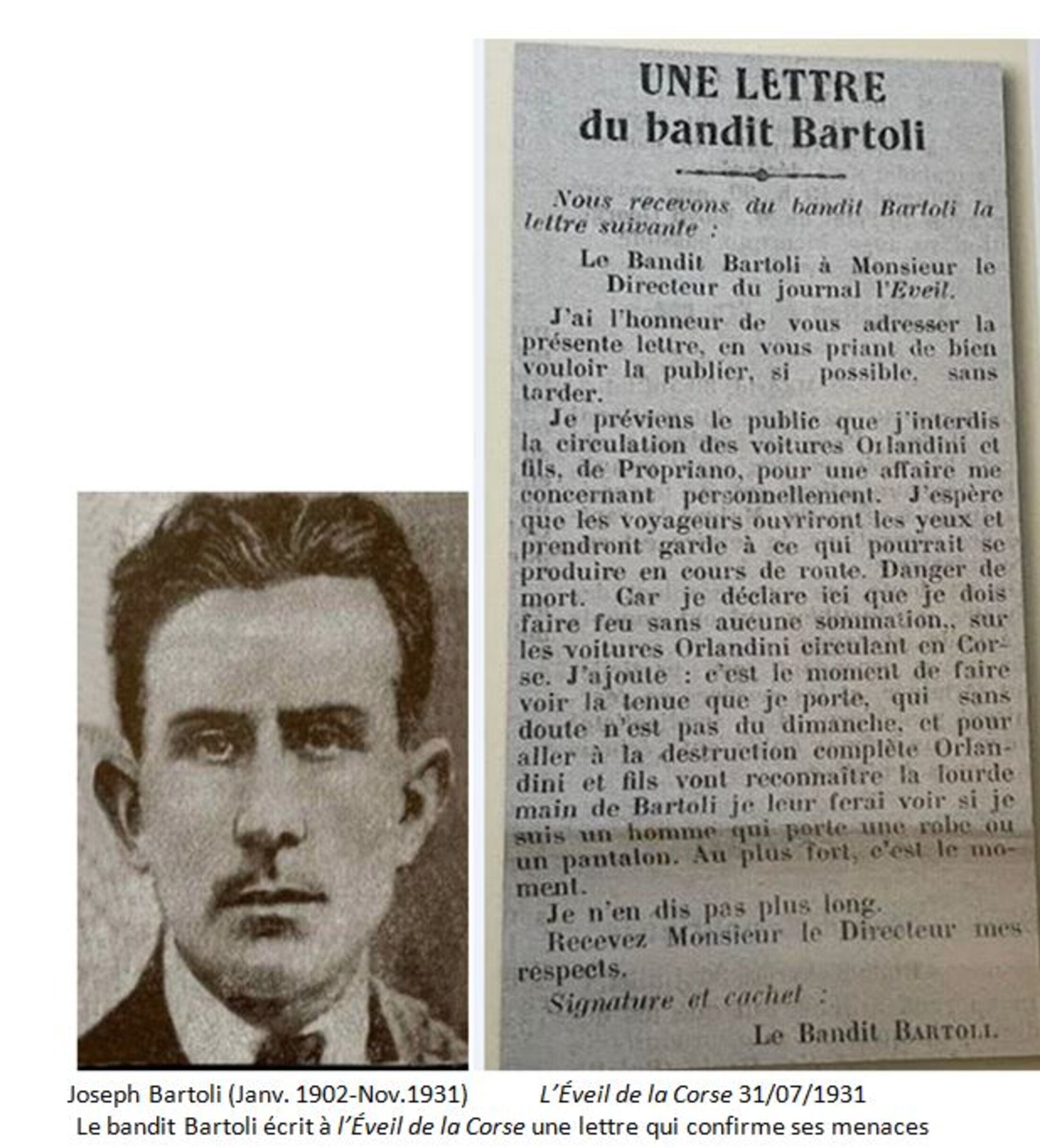

Joseph Bartoli sera tué par un entrepreneur bastais que le bandit voulait "mettre à l'amende"(6 Nov. 1931).

Agrandissement : Illustration 3

-L’autre récit nous est conté par le journaliste Paul Bourde. « La compagnie Parisienne » constitue un grand vignoble près de Sartène (1883). Une plantation qui ne convient pas à des bergers car elle gêne le parcours de leurs troupeaux. Ils font appel à des bandits qui « (…) mirent le vignoble en interdit ». La compagnie a trouvé la solution : « elle a pris les bandits à son service ». In En Corse-L’esprit de clan. Déjà cité.

Cette prestation de protection ressemble à ce qui se fait dans toutes les zones de banditisme.

On pourrait faire remarquer que c’est, à peu près, ce qu’il s’est passé en matière de « protection » sur l’île de Cavallo (1997). Longtemps, les activités criminelles, sur « l’île aux milliardaires » ressemblaient à des prestations de services, comme pour les deux exemples résumés ci-dessus. A un siècle d’écart, même scénario.

L’entrepreneur de transport du Taravo continue son activité, aujourd'hui, en d’autres lieux, l’affaire de Sartène n’a jamais connu de poursuites judiciaires et celle de Cavallo s’est terminée par un « naufrage judiciaire » (Corse-Matin 07/01/2015), les trois personnes jugées pour « racket » sont acquittées.

Les recherches sur une entente entre la grande criminalité et des chefs d’entreprises sont peu répandues en France. Le chercheur Thierry Colombié (École des Hautes Études En sciences Sociales) aborde les liens entre des voyous et certains milieux du monde de l’entreprise, en Corse. In Les Héritiers du Milieu. Un rapprochement indispensable dans le cadre d’un délit mafieux et en tout cas dans l’ébauche d’une Mafia.

Ces liens monde entrepreneurial-bandits sont de nature variable. Certaines fois le bandit peut offrir une protection extorquée (se faire payer pour « protéger » d’une menace qu’il exerce) ou être sollicité pour protéger d’une menace exercée par d’autres. Ainsi la compagnie du chemin de fer de la Corse, en construction, fait appel aux frères Bonelli pour se protéger des vols de matériel.

.Enfin, les liens avec le monde politique et administratif sont de plus en plus souvent évoqués aujourd’hui. Cependant l’allusion à l’existence de « référents » politiques du Milieu Corse reste, pour l’instant du domaine des allégations, du moins en regardant les résultats judiciaires.

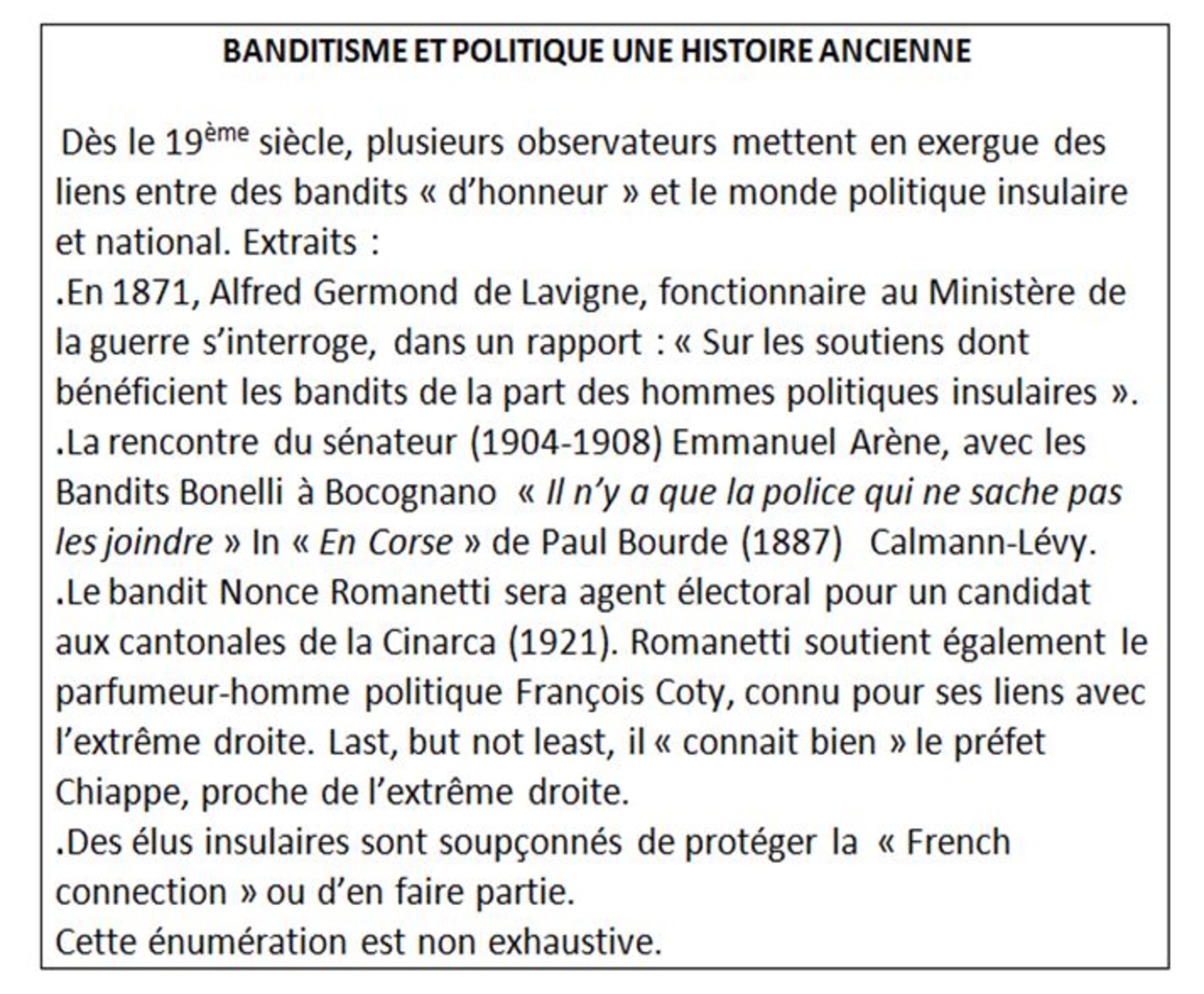

Pourtant les liens entre bandits et politiques sont cités depuis que le phénomène du banditisme est observé, au moins dès le 19ème siècle.

Agrandissement : Illustration 5

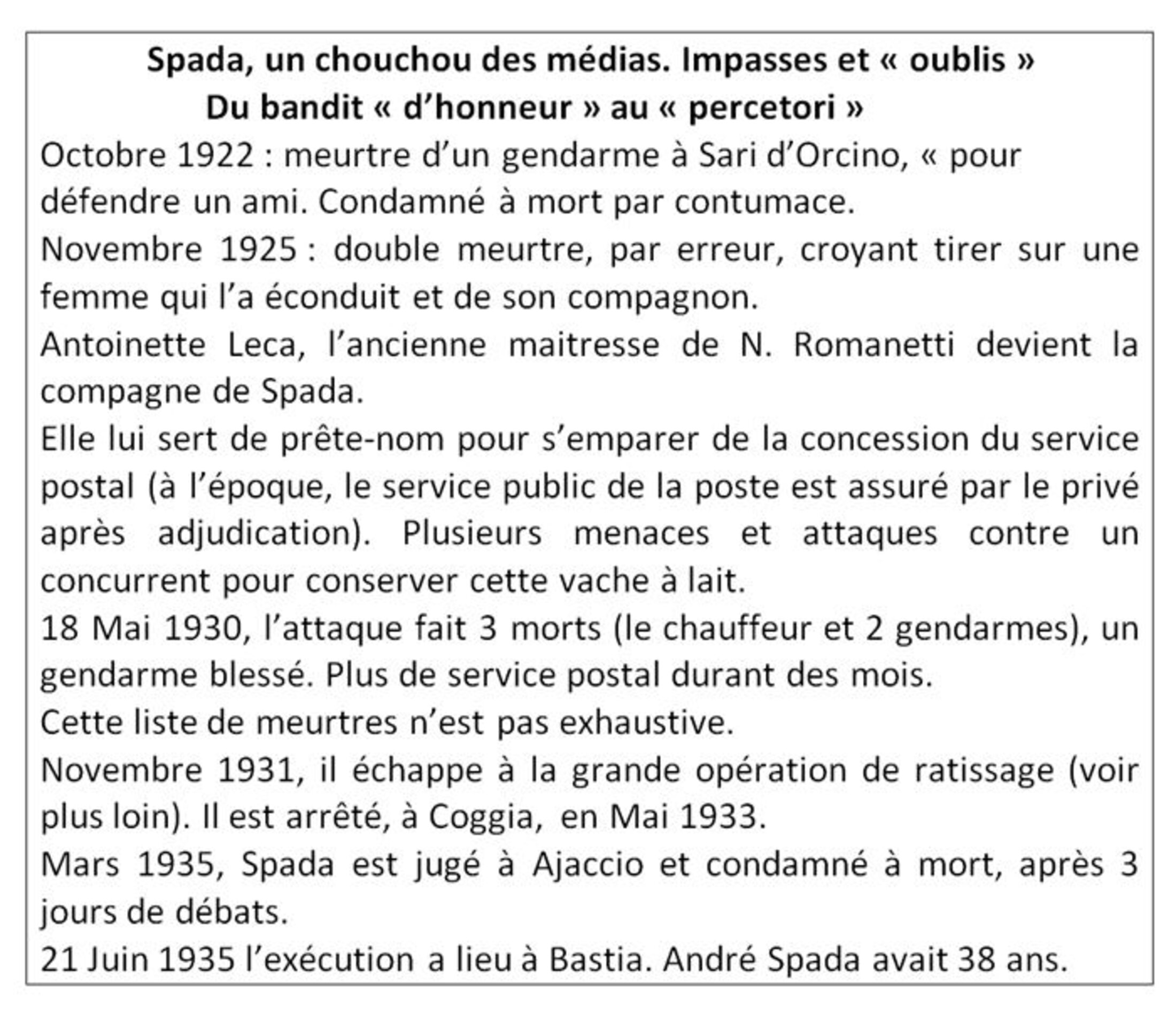

Bandits corse « en immersion », une vielle histoire mythifiée

Le mythe des « bandits corses » ne résiste pas toujours à la réalité. Pour la presse parisienne populaire (19ème et début 20ème siècle), la version Politiquement Correcte est celle d’hommes blessés dans leur honneur qui ont pris le maquis pour échapper à « un injuste sort », après une vendetta.

Un des journaux populaires les plus lus, à l’époque, donne le ton : « nous sommes en Corse, la Corse des bandits « honorables », des gendarmes inoffensifs, des fonctionnaires dont on fait des otages ». In L’Illustration 17 Novembre 1923. Les journaux nationaux, portent, généralement, un regard quasi bienveillant sur les « bandits corses ». Leurs articles sont parfois dithyrambiques et contiennent peu d’informations vérifiées. Comme nous le verrons, plus loin, nous trouvons peu de traces des rapports entre bandits et Pouvoirs dans les articles de la « grande presse, comme de la presse populaire.

La presse ne deviendra réellement polémique qu’à la fin de l’ère des « bandits corses ». Voir plus loin « 1931, L’épuration du maquis ».

A la fin du 19ème siècle, dans son introduction d’un tome consacré à la Corse, le fameux guide touristique Joanne fait une description du « climat » qui règne dans l’île. Pour rassurer ses lecteurs, le guide cite un insulaire, sans le nommer : « Nous sommes méchants entre nous, disent les Corses, mais le continental et l’étranger n’ont jamais eu à se plaindre de nous ». Dans cet ancêtre du Guide Bleu, on ne se contente pas de décrire les paysages (magnifiques), les routes (exécrables) et les hôtels (rares), on donne des appréciations sur les habitants. Ils sont, la plupart du temps, présentés comme « particulièrement accueillants », à l’exception notable de Bonifacio mais on y parle aussi de leurs rapports conflictuels comme à Sartène ou bien de manière positive en décrivant les habitants de Bastelica : «(…) leurs mœurs différent beaucoup, dit on, de celles des populations voisines ; les inimitiés et la vendetta y sont inconnus». Il ne s’agit pas d’un traité d’ethnologie, mais d’un Guide touristique consacré à la Corse pour la période 1884-1885.

Des touristes fortunés, à la recherche de sensations fortes, ne manqueront pas d’inscrire la visite à un « bandit corse » dans leur carnet de voyage. Telle cette touriste anglaise qui rencontrera André Spada dans le maquis. Elle lui enverra une lettre de remerciement pour sa « charmante réception ». Ce genre de courrier sera publié. D’autres lettres plus compromettantes pour des personnalités politiques disparaîtront des poches de Nonce Romanetti, avant l’arrivée des autorités, quand il sera tué en 1926, comme l’écrit J. Baptiste Marcaggi. In Bandits corses d’hier et d’aujourd’hui.

Les photos, ci-dessous, sont extraites d’un «reportage » effectué par une équipe de British Pathé, en 1926. Le film a été tourné « quelques mois avant la mort du bandit », c’est ce que dit le générique.

Il est projeté, dans les salles de cinéma, quelques mois après son décès. On y voit le bandit entouré de personnes à l’air aisées, qui s’affichent sans soucis en sa compagnie.

Agrandissement : Illustration 8

« Les incidences négatives de la violence sur la société corse sont occultées au profit d’un affichage promotionnel, une couleur locale, un marqueur identitaire. Ils permettent de concrétiser la demande d’un public lettré, nourri des lectures de Mérimée ou de Dumas » C’est la lecture que donne Joseph Martinetti enseignant d’histoire-géographie à l’IUFM de Nice. Revue Hérodote, quatrième trimestre 2007. « Les tourments du tourisme sur l’île de beauté ».

Pour l’historien Antoine Marie Graziani, la violence ne se réduit pas au banditisme. Il se montre très critique envers une certaine présentation de ce phénomène « la lecture romantique de la vendetta a abouti à la construction d’un banditisme « d’honneur ». In La violence dans les campagnes corses du XVI au XVIIIème siècle.

Toujours pour la période du XVIème siècle, l’historien Fernand Braudel note, à propos du banditisme en Méditerranée « il est toujours logé dans les zones de faiblesse des États ». In Misère et banditisme au XVIème siècle.

Cependant ce miroir valorisant est aussi présenté par un insulaire, l’écrivain Pierre Bonardi. Dans ses écrits, on trouve une tendance systématique à glorifier et excuser certains bandits, sans nuance. Dans son livre consacré à « trois fameux bandits », il résume sa vision du bandit corse « c’est un brave garçon qui a mal choisi son heure pour disputer sur sa part d’eau courante au jardin potager ou sur les dégâts que la chèvre du voisin a fait à sa vigne, ou sur les regards trop tendres qu’un béjaune a lancé à la contadine qu’il aimait ». Les rois du maquis.

Ce véritable raccourci est présenté comme une définition et vaut absolution. L’écrivain Pierre Bonardi écrit : « on reconnaîtra ces traits dans Spada, Romanetti et le fabuleux Saetta, comme dans tous les bandits corses ». P. Bonardi, originaire de Sari d’Orcino a rencontré plusieurs fois André Spada et Nonce Romanetti. Proche de l’extrême droite, l’écrivain adhérera au Parti Populaire Français (PPF) de Jacques Doriot. Il a collaboré à plusieurs journaux nationaux (Le petit journal, L’intransigeant) et insulaires (A Muvra et U Muntese).

Ce portrait idyllique est à mettre en face de la description de plusieurs dizaines d’exemples présentés par l’historien britannique Stephen Wilson. S. Wilson montre, à travers différentes affaires de vendetta, que les causes sont nombreuses et variées.

Il divise ces causes en quatre catégories :

-les conflits matériels.

-les conflits d’honneur.

-les conflits interfamiliaux.

-les conflits intercommunautaires.

Nous pouvons constater que, sur la durée, les deux derniers de la liste étaient des causes de déclenchement, mais que seuls demeurent le discours sur « l’honneur » et les actes « matériels », rackets, droit de cuissage, agent électoral…

Certains font la distinction entre « bandits d’honneur » et « i percetori », littéralement les percepteurs, autrement dit ceux qui prélèvent l’impôt. En clair, ces derniers sont des racketteurs de la zone géographique où ils opèrent. En plus de l’argent et des vivres, la pression qu’ils font peser sur « leur» territoire comprend souvent un droit de cuissage.

Comment des hommes, jusqu’à la première partie du 20ème siècle, ont-ils pu « régner » sur une partie du territoire de la Corse et donc du territoire français. ? Le constat saute aux yeux. La Justice, la police et l’administration, en général, sont gérées dans l’île de manière aléatoire.

Il y a deux façons de présenter le rôle des « bandits ». Soit des hommes frappés par le destin, soit d’authentiques voleurs et rançonneurs.

-D’abord, le « bandit » parti dans le maquis après avoir lavé « l’honneur ». L’explication donnée est l’absence de Justice réelle, en Corse. L’homme se fait donc justice tout seul et devient « bandit d’honneur».

Pour définir ce genre ce genre de « bandit » Eric Hobsbawm les appelle les « les bandits au grand cœur ». Pour cet historien britannique, « le bandit au grand cœur n’est pas au départ un criminel. Il débute sa carrière de hors-la loi parce qu’il est victime d’une injustice ou par ce qu’il est persécuté par les autorités pour un acte qu’elles estiment criminel, mais que traditionnellement son entourage ne considère pas comme tel ». In Les bandits.

-Ensuite, le « percetori » n’est qu’un voyou, à ne pas confondre avec le « bandit d’honneur ». Il se cache derrière la « bonne image » du « bandit » et rançonne son territoire. Le « bandit » pouvant se transformer en « percetori ».

Le premier constat est que la Corse est sous administrée. Ajoutons à cela le volet politique. Le « percetori » serait une interphase entre la population, les pouvoirs locaux et le pouvoir central (national).

Plusieurs faits nous donnent une grille de lecture.

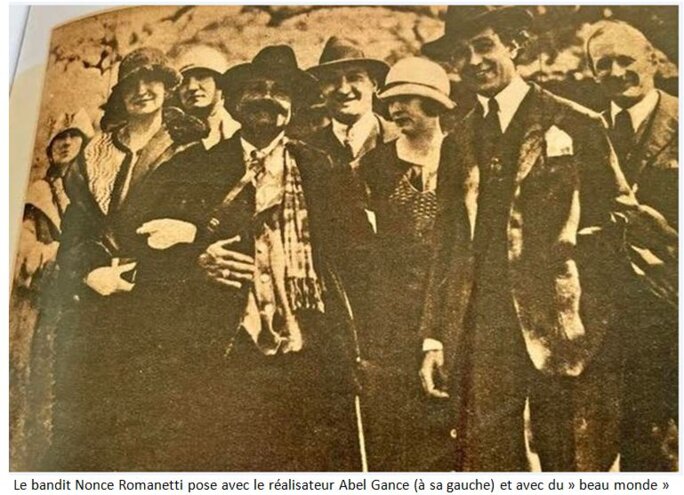

Au début des années vingt, le réalisateur Abel Gance rencontre le « bandit » Nonce Romanetti qui règne sur la région d’Evisa. Le cinéaste cherchait à le rencontrer pour tourner un film sur le personnage. Une des versions de cette rencontre dit que la femme du préfet de Paris, Jean Chiappe, était dans la voiture d’Abel Gance lors de la rencontre.

Agrandissement : Illustration 9

Comment un hors-la -loi officiellement recherché et « introuvable », peut il être trouvé par un réalisateur venu du continent ? La présence de l’épouse d’un représentant de l’État, au plus haut niveau ne donne- t’elle pas une partie de la réponse ? Jean Chiappe fut également un éphémère député d’Ajaccio (élection invalidée en 1936).

Jean Chiappe connaît du « beau monde ». En effet, le préfet de Paris « dine régulièrement avec Carbone ». Cette proximité entre un haut personnage de la République et Paul Carbone, le « boss » de la ville de Marseille, semble faire partie d’une longue tradition de compromissions. In Compromissions- La République et la mafia corse. Paul Carbone était originaire de Propriano.

Tant qu’il ne dérange pas le système, le «percetori » est protégé. Pourquoi ? Parce qu’il joue un rôle politique dans le jeu trouble des rapports entre l’État, les élus locaux et la population. Nonce Romanetti a joué les agents électoraux pour un candidat aux élections cantonales de 1921. Il sera également un « soutien » du parfumeur François Coty, élu maire d’Ajaccio en 1931. Ce dernier était connu pour ses liens avec l’extrême droite.

Déjà, on retrouve tous les ingrédients : bandits, élus clanistes, tentative de parachutage d’un candidat, silence des autorités et liens entre une faction trouble de l’époque et la présence de l’épouse d’un préfet proche des ligues d’extrême-droite.

Le lien entre Nonce Romanetti et le préfet Chiappe doit être complété par la personnalité de l’écrivain Pierre Bonardi. Ce dernier connaissait particulièrement bien « le gouverneur de la Cinarca », il décrira ses conversations avec Romanetti et les rencontres de ce dernier avec des « gens importants » dans son livre « les rois du maquis ». Cet ouvrage, dithyrambique, sera dédicacé « à madame Jean Chiappe » épouse du préfet, dans l’édition de 1926.

Un autre exemple de liaisons « incestueuses», au dix- neuvième siècle cette fois, est cité par le journaliste Paul Bourde.

Le reporter passera plusieurs mois dans l’île, en 1887, il écrira des dizaines d’articles pour le journal « Le Temps ». Son travail est regroupé dans un livre qui est une des premières tentatives de décodage de la situation politique et sociale de la Corse : En Corse- L’esprit de clan, déjà cité. Sur le bandit Jacques Bonelli on peut lire que le Conseiller Général de Corse, Emmanuel Arène a rencontré les frères Bonelli cachés dans leur « royaume » de Pentica près de Bocognano. « M. Emmanuel Arène a décrit une spirituelle relation de la visite qu’il leur a faite en compagnie d’Edmond About (écrivain français) ». Paul Bourde constate « il n’y a que la police qui ne sache pas le joindre ». Une rencontre également décrite par Grégory Auda dans son livre Bandits corses : En 1898, un ministre de la Marine effectue une tournée d’inspection dans l’île. Lors de son passage par le village de Bocognano, le ministre se voit saluer par le bandit Bonelli (Bellacoscia) et une dizaine de ses hommes en armes. La scène se déroule en présence du maire du village M. Muracciole et du député d’Ajaccio Emmanuel Arène. « Il est clair que les deux élus corses, en affichant leur amitié pour le vieux Bellacoscia, lui rendent hommage et signifient à tous les spectateurs présents la force de leur alliance ». « Alliance », pour quels motifs ?

Tout cela ressemble à un échange de bons procédés. Certains édiles protègent les bandits par leur influence et les bandits rendent des services (votes, pressions…) à ces mêmes personnes. Ainsi, en 1931, le maire de Pastricciola sera révoqué, car il a utilisé les services des frères Bonelli.

Médias, banditisme et pouvoirs

Finalement, Antoine Bonelli dit « Bellacoscia », le frère de Jacques se rendra à un officier, le capitaine Ordiani, en 1892. Avant d’être emprisonné à Bastia il passera une nuit à l’hôtel. Le journal l’Illustration fera une description, quasi admirative de cet épisode. Selon le journal, Antoine Bonelli signera deux fois la même chose sur les registres de l’hôtel et de la prison : « profession : bandit. Demeurant : un peu partout ». Journal L’Illustration 2 et 9 Juillet 1892.

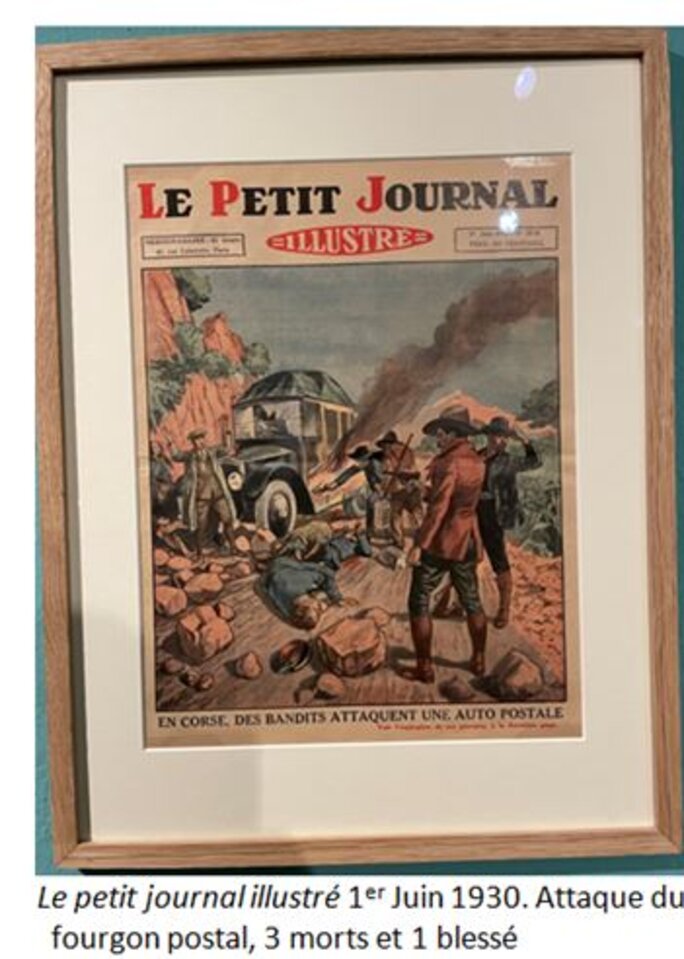

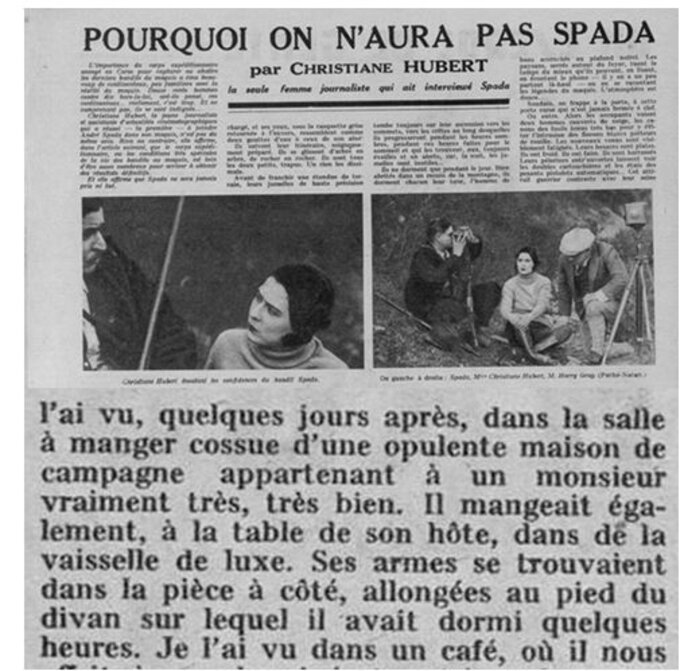

A ces complicités on peut ajouter un goût prononcé de certains fuyards, pour la publicité. En 1931, c’est au tour d’André Spada de se faire interviewer par une équipe du Pathé Journal. Interview réalisée « moyennant une forte rémunération ». J.B. Marcaggi. Bandits corses d’hier et d’aujourd’hui.

Spada allie intérêt financier et promotion de son image. Les « actualités Pathé » étaient diffusées dans toutes les salles de cinéma de France, en première partie, avant le film. C’était, en quelque sorte, l’ancêtre du journal télévisé.

Déjà en 1924, Nonce Romanetti est filmé par le réalisateur italien Gennaro Dini. En Septembre 1995, une version restaurée du film est projetée au festival de Porto Vecchio. La Corse connaît, à cette époque, une vague d’assassinats. A la sortie de la projection, le journal Libération interviewe une spectatrice lucide : « comment ne pas remarquer que déjà les hommes politiques cherchaient à manipuler ces hommes du maquis? ». Libération du 20 Septembre 1995.

En tout cas, à travers le temps, un constat s’impose : les journalistes et cinéastes ont moins de difficultés à trouver les bandits que les forces de l’ordre. A ce propos, le journal communiste L’humanité, du 12 Novembre 1931 écrit : « ((…) les reporter bourgeois s’entendaient fort bien avec les bandits ».

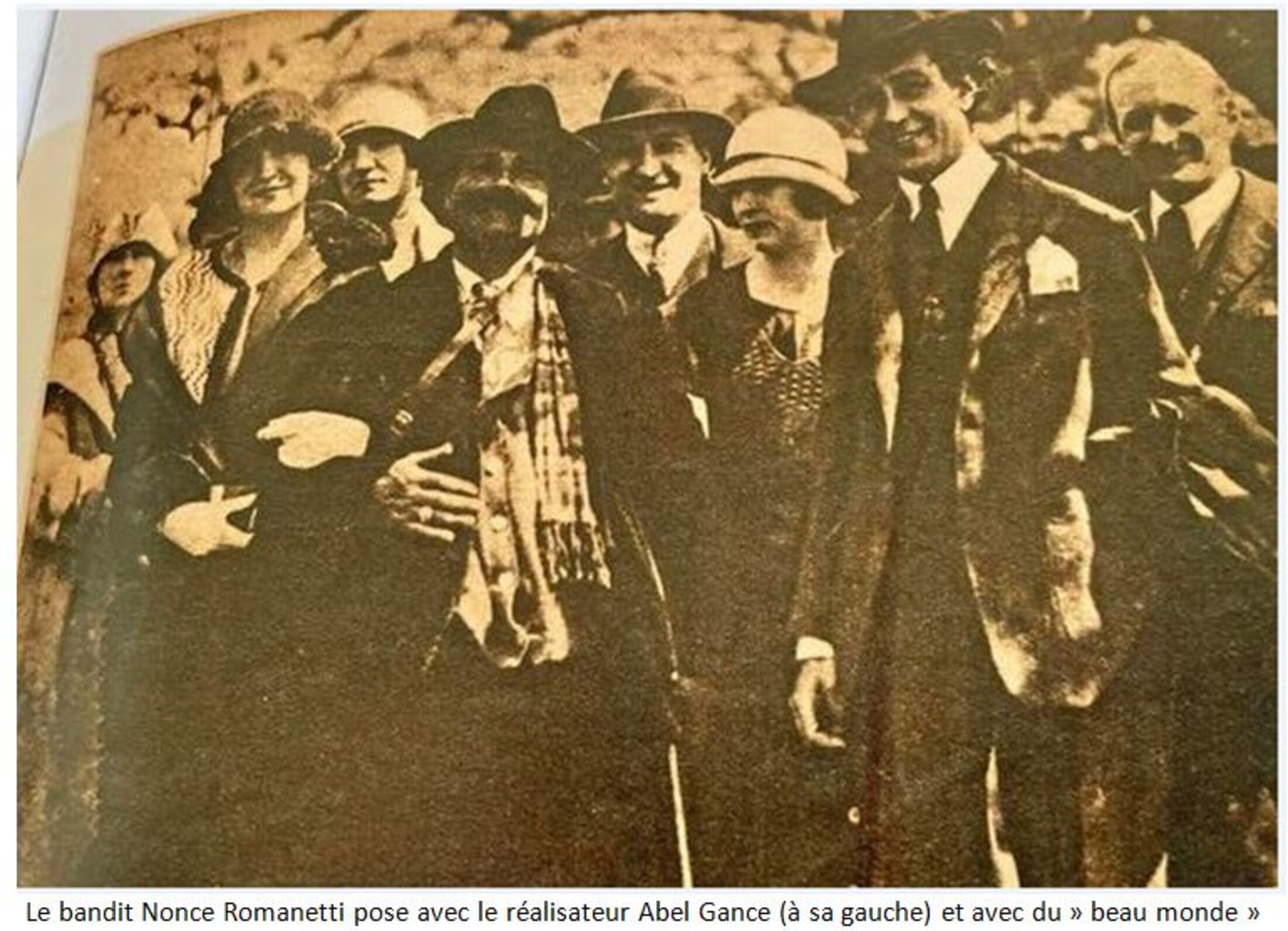

L’écart entre le « cursus » de Spada et le contenu de l’interview filmée par Pathé est édifiant.

Agrandissement : Illustration 12

Les reporters qui filment l’entretien d’A. Spada, ne peuvent pas ne pas savoir quel est le réel «pédigrée » du bandit. Pourtant, Christiane Hubert réitère un certain nombre d’impasses dans un compte rendu de l’interview filmée qu’elle a codirigée, publié dans le journal Police Magazine du 6 Décembre 1931. La journaliste parisienne a les yeux de Chimène pour le bandit corse.

L’article est écrit au moment de l’expédition militaire, lancée pour stopper le développement du banditisme dans l’île. Ch. Hubert reprend, mot pour mot, la version d’A. Spada. « Ils (la famille Spada NDLR) ont perdu leur gagne pain ». Elle fait allusion à la concession du service postal, acquise sous la menace et la ruse (voir encadré, ci-dessus). La journaliste poursuit : « Ils n’ont pas tué pour voler ». C’est une façon d’affirmer que l’accaparement de la concession n’est pas un vol.

Pas un mot, dans Police Magazine, sur le triple meurtre lors de l’attaque du fourgon postal. Tout l’article est teinté d’une réelle admiration pour le personnage.

La version écrite du reportage filmé est intitulé : « Pourquoi on n’aura pas Spada ». Le ratissage de l’île s’étendra jusqu’en 1934. Mais l’arrestation de Spada se fera en dehors de ce cadre, contredisant ainsi la version de l’article qui estimait que: « (…) Spada ne sera jamais pris ni tué ». Les yeux de Chimène étaient atteints de myopie.

Ce constat d’une « proximité » entre plusieurs bandits et les médias de l’époque peut-être interprété comme l’illustration du « rôle social » du banditisme. Son rôle social et sa représentation sont liés. Il se présente et est représenté (médiatisé) dans une version romanesque. Spada se définissait, devant la caméra de Pathé, comme : « bandit d’honneur et de vengeance ». Dans son interview il se donne le rôle du désintéressé, mais il se fait payer. Les médias et les « bourgeois » aiment ce double jeu, il pimente (frissons, transgression) la vie des visiteurs fortunés et rapporte argent et notoriété aux médias. Tout cela sans que le système global (le rôle social d’interphase du bandit) n’en soit affecté. Tant que le bandit joue ce rôle, il est utile au système. Quand il dépasse certaine limites fixées par ce système de connivence (niveau de violence, réactions négatives de « l’opinion publique »...), il est éliminé, socialement ou physiquement. Le bandit n’est pas révolutionnaire, sous des apparences rebelles il ne remet pas en cause le système de pouvoir. C’est ce qu’explique bien l’historien britannique Eric Hobsbawn, ainsi que Fernand Braudel. Des exemples, sur le terrain, confirment cette analyse.

Un court rapport sur la situation en Corse est publié en 1871, sous la plume d’Alfred Germond de Lavigne (1812-1891). L’auteur s’interroge sur les soutiens dont bénéficient les bandits de la part des hommes politiques insulaires. A. Germond de Lavigne constate les difficultés à réduire le banditisme dans la région du Fiumorbu. « Il est vrai qu’on ne peut arriver à les détruire, parce qu’ils sont protégés, les uns par un parti local à la tête duquel se trouve le fameux L… homme important, ancien bandit lui-même ; les autres par la famille V… en opposition avec L… Comment voulez-vous faire quelque chose qui ait de la durée, lorsqu’on tolère de semblables faits ? » In rapport : « Le banditisme en Corse ».

L’avocat Jacques Busquet cite un magistrat qui tient à garder l’anonymat, propos recueillis en 1919 : « Il y a même une évolution récente, c’est la transformation du bandit qui n’a plus rien de cette fausse chevalerie qu’on lui attribuait, et qui aujourd’hui vole au besoin sur les grands chemins et rançonne les populations terrorisées, tout en ayant son couvert chez le maire, le notaire et le curé ». In : « le droit de la vendetta et les paci corses ».

Voila résumée un lien entre le banditisme et la notabilité. Reste à définir qui utilise qui.

Pour conclure ce chapitre sur l’image du « bandit corse » publiée et projetée sur le continent, nous pouvons penser qu’elle arrangeait beaucoup de monde, puisqu’elle permettait de masquer les petits arrangements entre Pouvoir National et local. Poursuivre, également, les politiques eut été rompre le « deal ». Un exemple de protection des bandits, par des élus est donné par « un commissaire spécial de Police », en poste en Corse. A propos de l’impunité dont bénéficient de nombreux bandits, il écrit notamment : « c’est la mauvaise composition des maires en grande partie premiers protecteurs et receleurs des brigands. ». in Les rapports du commissaire Constant (155) N° 465-468 (1924) ; Société des sciences historique et naturelles de la Corse. Nous retiendrons que, déjà, un rapport sur les liens entre des politiques et des bandits, ne déclenchera aucune enquête.

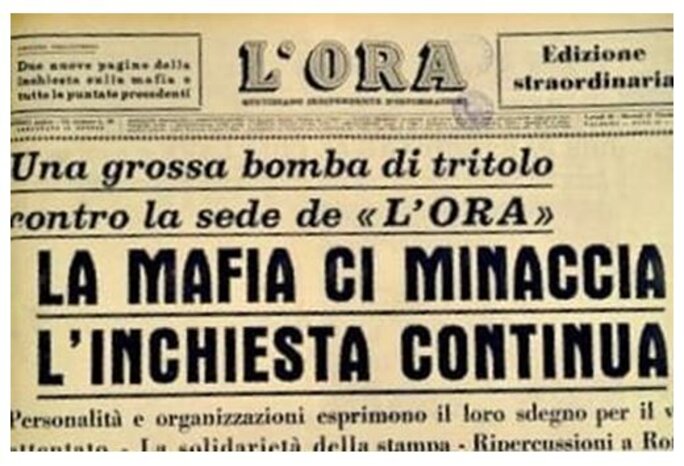

Cette connivence entre certains médias italiens et des bandits siciliens est également observée. Michel Pantaleone (1911-2002) note « la partialité de la presse nationale ». Ce journaliste (L’Ora, Il giornale di Sicilia, L’Espresso…) et homme politique (PSI) sicilien estime que « les quotidiens italiens rivalisent entre eux pour décrire les méthodes de la Mafia, les moyens utilisés par elle pour commettre ses crimes, ses aspects pittoresques et de couleur locale, sans jamais faire allusion aux liens cachés entre Mafia et représentants du Pouvoir. ». In Mafia et politique (1965). M. Pantaleone parle d’une « véritable complicité qui valorise et justifie la loi du silence propre à la Mafia ». Il estime que « Toute aussi lourde de conséquences est l’attitude de certains périodiques qui attribuent à la Mafia et à ses adeptes, des mérites d’ordre moral qu’ils n’ont jamais eu et ne pourront jamais avoir ».

Cette complicité entre une partie de la presse italienne et le monde de la grande criminalité est illustrée par la publication de plusieurs articles dithyrambiques, rédigés par des notables, notamment un Président de la Cour de Cassation, cité par M. Pantaleone.

Quand des journaux publient des enquêtes ou des articles défavorables aux mafieux, ils sont visés par des attentats, comme le quotidien sicilien L’Ora en 1947 et 1958.

Agrandissement : Illustration 17

Corse-Italie, similitudes : des « dictatures municipales », des gendarmes isolés, des « supplétifs » douteux

A la lecture de deux ouvrages, l’un sur la Sicile et l’autre sur la Corse, nous retrouvons des exemples similaires sur, au moins, trois thèmes. Ces deux enquêtes sont menées au 19ème siècle et sont publiées avec près de vingt d’écart. En Sicile,deux députés de « la droite libérale », Leopoldo Franchetti et Sidney Sonnino, effectuent un long séjour dans l’île, à titre privé. Leur rapport « La Sicile en 1876 » se veut le reflet des « conditions économiques, sociales, politiques et administratives » de la plus grande île de Méditerranée.

En Corse, le journaliste du quotidien Le temps, séjourne plusieurs mois dans l’île en 1887. Il envoie régulièrement des dépêches que publie son journal. L’ensemble des dépêches est édité la même année, dans un ouvrage intitulé : « En Corse-L’esprit de clan-mœurs politiques-Les vendettas-Le banditisme ».

Il faut rappeler, brièvement, le contexte historique des deux îles.

La Corse a été rachetée à Gènes par la France en 1768. Le régime est une république depuis 1870, la Corse est un département français métropolitain. On y pratique le suffrage universel (sauf les femmes et le clergé).

L’Italie est un royaume unitaire depuis 1870 (royauté parlementaire). La Sicile qui a rejoint le nouveau pouvoir, appartenait au Royaume des deux Sicile (1816-1861), Palerme en sera la capitale de 1816 à 1817, puis remplacée par Naples. En 1876, année de l’enquête des deux députés, les législatives italiennes donnent largement le pouvoir à la gauche historique (aujourd’hui l’on dirait gauche « modérée »). Victoire écrasante dans tout le Mezzogiorno (Sicile 95% des suffrages). Il s’agit d’un suffrage censitaire, où seuls les hommes remplissant certaines conditions (revenu, éducation…) votent.

De ces deux enquêtes, j’ai retenu trois points qui dessinent une certaine similitude entre la Corse et la Sicile: Les « dictatures municipales », l’isolement des gendarmes et des carabiniers et l’éphémère expérience des supplétifs des forces de l’ordre.

Les « dictatures municipales »

Pour la Sicile la méthode générale semble la même qu’en Corse, mais avec beaucoup plus de violence et sur des enjeux politiques et financiers plus importants. Les instances politiques sont noyautées par un système qualifié, à l’époque de « Mafia ». L’expression Cosa Nostra, ne sera connue que dans la seconde moitié du 20ème siècle. Les deux députés décrivent le noyautage de certaines municipalités et ses conséquences :

« Dans un très grand nombre de communes l'injustice dans la répartition des impôts au profit des responsables est monstrueuse ; les revenus et les bureaux de la Mairie servent à enrichir ou soutenir les personnes qui ont la mairie entre leurs mains, leurs proches, amis, adhérents; les revenus des œuvres pieuses, les capitaux des Monts (monts de piété, répandus en Italie NDLR) provenant de la culture du blé, leur servent à acquérir de nouveaux partisans et s'assurer les anciens ; les listes électorales font l'objet d’un éternel jeu de hasard. ». Le mot hasard ne contient pas de guillemets, dans le rapport, page 28 de la version PDF « Progetto Manuzio ». En lien en fin d’article. Pourtant, la fraude électorale ne devait rien au hasard, mais était bien le fruit d’une organisation. Les jeux de pouvoir sont sous contrôle et si un fonctionnaire essaie de faire appliquer la loi, il est généralement muté. Quel que soit le gouvernement, l’attitude est la même, il cède aux protestations des pouvoirs politiques siciliens qui couvrent les fraudeurs et d’autres faits bien plus graves. « L'effet est toujours le même, le mépris du Gouvernement et de ses agents d’un côté par le peuple, car se confirme de plus en plus en lui l'idée que le représentant de l'autorité n'est rien d'autre qu'une personne placée par le gouvernement au service des puissants du lieu, qui ont des moyens efficaces pour faire punir chaque acte d'insubordination et de l’autre par des personnes influentes et puissantes, parce qu'elles voient à quel point il leur est facile de triompher de la loi et de ceux qui la représentent. ». Il est intéressant de noter ici que les pouvoirs considèrent la tentative d’application de la loi, par un fonctionnaire, comme une « insubordination ». Nous retrouvons des similitudes en Corse. Paul Bourde fait une relation très sévère du milieu politique en Corse, en général, et précisément des abus de pouvoir dans certaines municipalités.

Le journaliste du quotidien Le Temps y décrit les batailles politiques féroces. Le mot bataille peut être pris au sens militaire du terme (des morts et des blessés). Pourquoi toute cette violence ? Pour s’accaparer des avantages du Pouvoir et disposer des biens communaux, non pas pour l’ensemble des administrés, mais au bénéfice des affidés du clan vainqueur. Malheur aux vaincus.

La victoire permet la distribution, arbitraire, de certaines fonctions. Paul Bourde en dresse un inventaire :

-Seuls les vaincus payent la taxe communale et les Procès verbaux.

-Une partie de la Magistrature et tous les juges de paix sont orientés politiquement.

- Le Pillage et le gaspillage des budgets municipaux est une méthode répandue.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Le volet financier est loin d’être négligeable, il profite aux affidés et écrase les adversaires du clan vainqueur. A l’exemple du chantier de construction de la voie de chemin de fer. (début des travaux 1880, première ligne exploitée en 1888). Au début du projet, un jury d’expropriation est essentiellement composé de membres du même clan. Les expropriés « amis » toucheront des montants exorbitants et les autres auront droit au minimum. Aujourd’hui cela s’appelle un délit de favoritisme. A l’époque aucune poursuite n’est engagée par les autorités, pourtant c’est l’État qui paye une note, souvent salée. Selon P. Bourde ce surcoût fera reculer le gouvernement dans ses projets d’extension du chemin de fer.

De fait, le système claniste a bien nui au développement de la Corse et l’État a laissé faire. Cet arbitraire politique était également en usage dans la distribution des aides sociales. Voir l’article sur le thème : pauvreté en Corse et misère dans le Mezzogiorno.

L’apprêté des luttes électorales et une stérilisation de l’économie, c’est le constat que faisait l’économiste Jérôme Blanqui, dans sont rapport sur « l’état économique et moral de la Corse » en… 1838 : puissance des clans, luttes électorales féroces, absence de capitaux, terres non cultivées, importance des crimes… « il se dépense plus d’énergie pour la nomination d’un maire que pour gagner vingt batailles ».

De la royauté (1838) à la République (1887), en un demi-siècle, rien n’a vraiment changé dans l’île.

L’isolement de la gendarmerie et des carabiniers

Dans toute la France métropolitaine, dans les zones rurales, la police est assurée par un corps issu de l’Armée, la gendarmerie. En 1886, l’île affiche 278 501 hab. qui vivent, majoritairement dans le rural. Un nombre que le statisticien Paul Lefebvre nous invite à prendre avec précaution. « Mais si d’un côté il y a des négligences et des difficultés (à remplir des documents du recensement NDLR), d'un autre côté aussi les maires ont intérêt à grossir les chiffres de la population municipale; là est la grande source des erreurs et des fraudes. ». La population de la Corse. In Revue de géographie alpine, tome 45, n°3, 1957.

En Italie, l’organisation des forces de l’ordre est semblable à celle de la France. Les zones rurales sont couvertes par le corps des carabiniers (carabinieri) qui dépend de l’armée. En Italie, les Carabiniers sont présent également dans les villes. La Sicile compte, en 1876, un peu moins de cinq millions d’habitants. Là aussi, les statistiques sont à prendre avec précaution. Si l’île compte des grandes villes, elle est majoritairement rurale, avec une grosse activité agricole.

En Sicile les carabiniers constituent, au 19ème siècle, le corps le plus soudé pour représenter l’État italien. Soudé, mais pas en phase avec la réalité de terrain. C’est ce que constatent les deux députés dans leur enquête. A propos des carabiniers, on peut lire : «n'ayant aucune idée des coutumes de la population, des relations les plus compliquées, qui lient les malfaiteurs entre eux et avec les autres classes de la société, ils vivent au milieu de la population aussi isolés que dans un désert, ils voient et entendent sans comprendre, ils font la même figure que ferait une statue de la Justice au milieu d'une bande de malfaiteurs. » P. 23 du rapport, version PDF « Progetto Manuzio » en ligne, en lien en fin d’article. En résumé, les carabiniers n’ont pas les moyens de faire appliquer les lois du jeune État en formation. Plusieurs dizaines de militaires y perdront la vie au 19ème siècle.

Agrandissement : Illustration 19

En Corse, Paul Bourde pousse moins loin ses investigations sur la gendarmerie, mais note que : « Sur le continent, on aime le gendarme, instrument visible de la paix publique. En Corse, on le hait, parce que le pouvoir au nom duquel il agit est suspect d’arbitraire. Ce n’est pas un justicier, devant l’autorité duquel tout le monde s’incline, c’est un ennemi comme un autre contre lequel on se défend ». On se défend et on attaque. Entre 1927 et 1931 neuf gendarmes et un commissaire de police sont tués. Neufs gendarmes sont blessés. Devant les nombreuses pertes, depuis le 19ème siècle, de nombreux gendarmes en poste en Corse demandent leur mutation. D’autant plus qu’ils sont souvent victimes de menaces. Cette insécurité psychologique est décrite par Paul Bourde et confirmée par l’historien Simon Fieschi (Paris IV La Sorbonne) qui s’est plongé dans les archives de la gendarmerie. Il cite le lieutenant-colonel Delavallade –commandant la compagnie autonome de Corse- (1929-1931) : « Le gendarme venu du continent souffre énormément de l’espèce de quarantaine perpétuelle dont il est l’objet. Il ne sait jamais si on ne lui est pas hostile ». In Les gendarmes en Corse - 1927- 1934. Il est impossible, ici, de résumer les détails des relations entre les gendarmes, les carabiniers et les populations des deux îles. Nous retiendrons que le nombre de militaires français et italiens tués en opération est très important. Le nombre est plus élevé en Sicile, en rapport avec l’importance de la population et la nature du banditisme. Pour la Corse Paul Bourde estime que : « ce qui est exact, c’est qu’il n’y a pas d’exemple d’un bandit corse qui ait fait du banditisme une industrie ». Il faut comprendre, par ces propos, qu’i n’y aurait pas de racketteurs professionnels constitués en bande pérenne, contrairement à la Sicile, où le rapport de Leopoldo Franchetti et Sidney Sonnino parle « d’entrepreneurs du crime ». Il n’est pas certain que P. Bourde ait eu raison, à l’époque. En tout cas, si c’était vrai, les entrepreneurs du crime sont bien là aujourd’hui. Pour être, presque, complet il faut ajouter que la faiblesse de l’État -dans les deux îles- ne laisse finalement à la population qu’une image négative : le plus souvent, le seul contact que ces populations rurales ont, avec la représentation physique de l’État, c’est celui des forces répressives, policières et militaires.

Les forces de « supplétifs » : militi a cavallo et voltigeurs corses

La relative efficacité des forces de l’ordre, en France et en Italie, va conduire les gouvernements à constituer des unités supplétives. En Corse (1822) et en Sicile (1860). Durant tout le 19ème siècle, le banditisme sévit en Méditerranée. La Corse et la Sicile sont alors des possessions récentes de la France et de l’Italie unifiée. Pour des raisons politiques, déjà exposées sur ce blog, les deux pays n’arrivent pas à faire régner l’ordre, du moins leur ordre. Celui de la royauté, puis de la République française et celui du royaume de l’Italie unifiée. Nous prendrons comme dates de début de l’observation, celles de la création des deux unités « supplétives ».

.En Corse (1822), plusieurs centaines de bandits ont « pris le maquis ». On y enregistre plus de 180 homicides ou tentatives. Cela se passe dans une île de moins de 180 000 habitants. Une fois encore, ces chiffres doivent être pris avec une grande précaution. La gendarmerie manque d’effectifs et surtout de connaissances du terrain : géographie, langue, mœurs…En Italie, l’unification s’est réalisée de manière étalée sur 12 ans (1859-1871). En 1860, le banditisme est florissant dans une grande partie du Mezzogiorno. Le tout jeune État italien manque de moyens matériels et surtout de soutiens dans le Sud du pays, notamment en Sicile. Ce constat de faiblesse des forces de police, dans les deux îles, française et italienne, débouche sur une même décision, à quarante ans d’écart : la création d’unités, hors cadre, supplétifs de la gendarmerie et des carabiniers. Les personnels sont embauchés, majoritairement sur place. En France, ce sera le Bataillon des voltigeurs corses, créé en 1822 par ordonnance royale.

.En Italie, est constitué le corps des soldats à cheval (corpo dei militi a cavallo), par décret royal en 1860.Conçues pour opérer dans les îles, dont les membres sont originaires, ces deux unités vont souffrir d’une contradiction : les personnes recrutées connaissent bien le terrain mais elles sont, pour une grande part, en relation (famille, amitié, complicité…) avec les bandits qu’elles sont censées combattre. Dans les deux îles, certains supplétifs, se serviront de leur fonction pour régler des comptes personnels. Il faut dire que le recrutement n’est pas des plus rigoureux. En Corse, une grande partie des hommes du bataillon sont d’anciens soldats corses qui veulent rentrer chez eux. En Sicile, les commissions de recrutement sont noyautées par des hommes de ce que l’on appelle déjà la Mafia. Certains recrutés sont des repris de justice. Leur connaissance du terrain donnera, parfois, de bons résultats. Mais la plupart du temps leur efficacité, relative, s’exercera sur des bandits de second plan.Les deux corps possèdent des effectifs, relativement importants. En Corse, le bataillon dispose d’un « (…) effectif de 421 militaires », selon Vincent Ossadzow. In revue de la gendarmerie nationale. L’unité aurait compté jusqu’à « 945 hommes », selon Jean-Baptiste Marcaggi. In Bandits corses d’hier et d’aujourd’hui. Déjà cité. Le statut des deux corps de supplétifs est particulièrement ambigu. Ils sont à disposition des unités régulières (gendarmerie, carabiniers), mais ne sont pas placés sous leur ordre direct. Ils ne logent pas dans des casernes, mais chez eux. L’ambigüité du statut s’ajoute à celle de leur méthode de recrutement. Il va expliquer, en grande partie, les exactions commises par ces unités. « Dès qu’un homme du peuple se trouve mêlé à une inimitié capitale, il sollicite d’entrer dans les voltigeurs. C’est pour lui un moyen de sécurité et même, l’oserai-je dire, un moyen de satisfaire ses haines et de venger impunément son injure. Aussi ne voyons-nous que trop souvent des contumax tués par la force armée. Ces horreurs sont toujours colorées par des procès-verbaux constatant que la force armée a été attaquée et qu’elle n’a fait que se défendre ; mais presque toujours, c’est de guet-apens que sont tués les bandits ou ceux que l’on prend pour tels ». Mottet (procureur général à Bastia de 1833 à 1836), Rapport, cité par Xavier Versini, La vie quotidienne en Corse au temps de Mérimée, Hachette, in Le bataillon des voltigeurs corses Vincent OSSADZOW, maitrise d’histoire. La Sorbonne (Paris IV). Dans son travail, V. Ossadzow, publie des éléments sur « les voltigeurs » qui sortent de l’unité, pour différentes raisons. Son étude porte sur 1560 voltigeurs enregistrés :

Démissions : 400

Abandons de poste : 4

Radiations suite à Inspection : 37

Radiés, sans précision : 19

Condamnés : 24

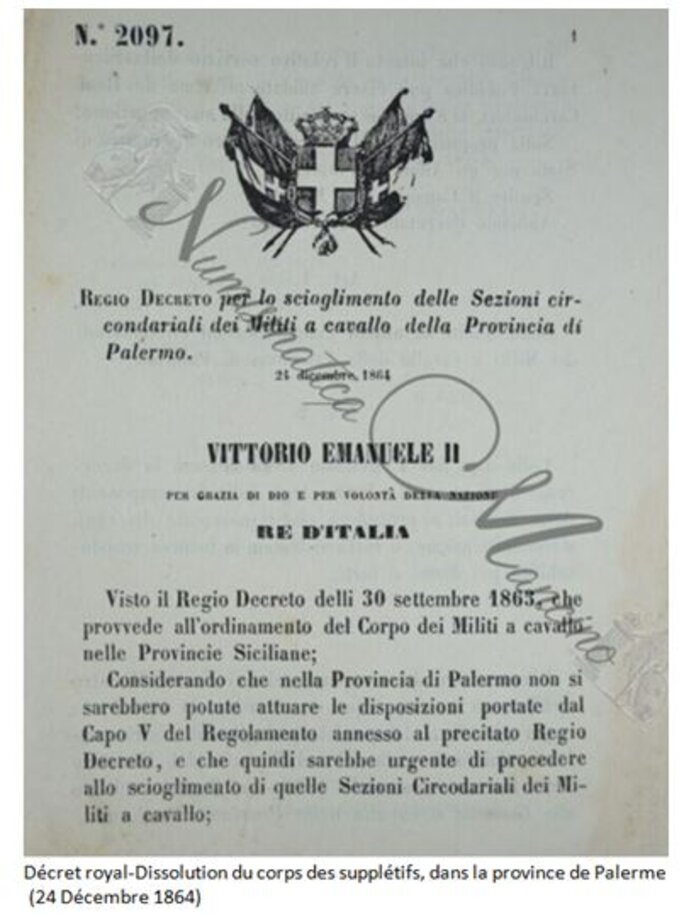

Le niveau d’exaction est particulièrement élevé en Sicile. En résumé, une partie des effectifs combat les bandits « ordinaires » avec une certaine efficacité et beaucoup de cruauté. Mais les mafieux sont préservés, ce sont souvent ces derniers qui servent d’informateurs pour se débarrasser des bandits « ordinaires » qui leur font concurrence. Une grande partie du corps a été instrumentalisé (recrutement, usage…) par le système mafieux

Agrandissement : Illustration 21

Devant ces difficultés, les deux États vont se résoudre à dissoudre ces unités. Pour les Voltigeurs corses, se sera en 1850. Pour les Militi a cavallo, l’opération se fera par étapes, avec un point final en 1892. En Corse, une partie des effectifs est reversé dans la gendarmerie. En Sicile, la situation sur le terrain est plus violente. Les carabiniers et la police d’État manquent d’hommes efficaces et sûrs. Les unités de militi a cavallo sont réparties par Province (équivalent de nos départements). Elles seront dissoutes par étapes successives, sur plusieurs années, jusqu’en 1892. Lors des dissolutions, plusieurs supplétifs seront emprisonnés pour divers délits, notamment dans l’unité de la Province de Palerme. Cette Unité est plusieurs fois dissoute et reconstituée. La province de Palerme est considérée comme la zone originelle de la mafia sicilienne.

En Sicile une partie de l’effectif, considérée comme fiable, sera reversée dans le corps des carabiniers ou de la police d’État. Dans les deux pays, la création de ce type d’unité partait d’un bon sentiment, mais se heurtait au principe de réalité. Cet exemple n’est qu’un des points du problème global : l’intégration difficile des deux îles, récemment acquises, dans des États nations.

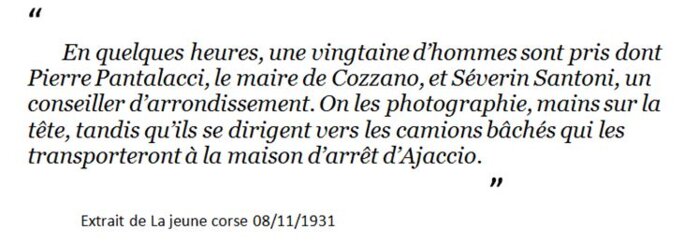

Opération policière (1931), gros moyens, résultats mitigés

Les gros moyens déployés en Corse, par les autorités, ressemblent en partie à l’opération qui sera lancée en Sardaigne dans les années cinquante. Officiellement il s’agit de pourchasser les bandits partout où ils se trouvent, ainsi que ceux qui les protègent.

Agrandissement : Illustration 23

En réalité, les résultats seront mitigés et la seconde guerre mondiale effacera l’opération de la mémoire des chroniqueurs.

Agrandissement : Illustration 24

*Le gouvernement comprend deux ministres corses : François Piétri et Adolphe Landry

** Pierre Laval collaborera avec l’occupant nazi. Il est jugé et fusillé en Octobre 1945. Au déclenchement de l’opération « Épuration du maquis » (1931) le député communiste, Jacques Doriot, interpelle le député Corse Camille de Rocca Serra à l’Assemblée Nationale : « De quel bandit êtes-vous l'ami?- Chacun sait que chaque homme politique est, en Corse, l'ami d'un bandit ». J. Doriot deviendra collaborationniste d’extrême droite durant l’occupation. Camille de Rocca Serra perdra ses droits civiques, à la Libération, il avait choisi le mauvais camp.

***LA PRESSE FRANÇAISE CONTINENTALE ET L'EXTERMINATION DES BANDITS CORSES EN 1931.

Nous avons vu que dans l’histoire des « bandits corses », certains d’entre eux étaient protégés, juridiquement, par « des puissants » et que ces derniers protégeaient et bénéficiaient d’une certaine mansuétude des autorités.

Nous voyons que certains bandits protègent, physiquement (il ne s’agit pas forcement d’un rôle de garde du corps. Ce peut être une aide «physique » lors de campagnes électorales ou de dépouillements des bulletins) des « puissants ». En retour, ils sont protégés par eux juridiquement, ce qui permet aux bandits d’échapper aux foudres de la Justice. Nous sommes bien dans un échange « clientélaire », base du système. Mais, dans le cas des bandits, s’y ajoute la violence.

De ce fait, une autre question s’impose : le « système » claniste a-t-il pesé sur le développement économique et si oui, de quelle manière ? Historiquement, il est indéniablement co-responsable de la situation actuelle. La gestion originale et « non-dite » de la politique en Corse, le « gentleman agreement » passé entre le pouvoir local et l’État ne peuvent pas ne pas avoir eu de conséquences.

Que s'est-il passé en deux siècles et demi, depuis le rachat de la Corse à la République de Gènes? Pour le début de la période (18ème siècle), c'est le géographe André Rondeau qui résume le mieux l'attitude du pouvoir central, dès le départ: "Les gouvernements de Louis XV et de Louis XVI ont tout de suite compris qu'ils ne pouvaient rien demander à un pays qui venait de vivre dans l'insécurité pendant 30 ans. Ils firent l'inventaire des ressources (...) et conclurent qu’ils ne pouvaient rien tirer de ce pays. Ils comprirent vite que la Corse constituerait toujours une charge, pour le budget général. Aussi en échange d'impôts très légers, ils accordèrent subventions diverses, bourses etc... et laissèrent les Corses "'récupérer" et se développer comme ils l'entendaient" In La Corse (1964). Analyse confirmée par l’anthropologue (CNRS) Gérard Lenclud: "La société englobante (l’État français NDLR) n'a agi en Corse que par délégation. Elle a toléré que subsiste un certain écart entre les particularismes insulaires et les dispositifs administratifs mis en place sur l'ensemble du territoire national" In En Corse-Une société en mosaïque.

Analyse confirmée par le député (UDF) de Corse du Sud, José Rossi, devant la Mission d’information commune sur la Corse, menée par les députés (1996) :

"En réalité, bien avant le statut particulier de 1982 et même avant 1973, date à laquelle j'ai été élu pour la première fois, la Corse vivait déjà sous un statut particulier, car l’État s'appuyant sur une organisation politique spécifique, avait laissé se développer en Corse non pas une zone de non-droit -le mot est inadapté- mais une zone dans laquelle la République n'était pas tout à fait administrée comme partout ailleurs. Depuis longtemps déjà, l’État avait appris, en Corse, à assouplir la loi et à trouver les compromis nécessaires qui permettaient de gérer les choses de manière approximative". Volume I, rapport n° 3511, page 38.

L’ensemble de ces constats, mènent à ce que je nomme « une autonomie clandestine ».

L’île s’est habituée à un mode de gestion politique particulier qui a forcément influencé la sphère économique et sociale.

La culture de la vendetta et le banditisme ont-ils été instrumentalisés par les clans au pouvoir ? Pour l’historien britannique Stephen Wilson, il n’y a pas de doute : « (…) en pratique, le banditisme sert les intérêts de l’élite ou de factions à l’intérieur de cette élite et cet aspect s’est accentué vers la fin du XIXème siècle et au début du XXème ». S. Wilson poursuit « Au cours du XIXème siècle, les classes supérieures cessent d’être directement impliquées dans les vendettas et leurs membres préfèrent s’affronter par l’intermédiaire du patronage et de la manipulation du système politique et administratif ». In « Vendetta et banditisme en Corse au dix-neuvième siècle ».

Si des bandits ont rançonné, pour leur compte, la fonction d’interphase avec le Pouvoir faisait également partie du jeu. Sommes-nous en train de passer d’une « fonction » majoritairement « Politique », à une dimension plus « Économique » ? Cette évolution du banditisme accompagnerait ainsi celle de la société corse.

Du clanisme vers la « Mafia » ?

En Corse, le système antérieur, a-t-il préparé le terrain à un banditisme « moderne », ou bien assistons-nous à une suite logique ? Un phénomène du genre : « Si nous voulons que tout demeure en l’état, il faut que tout change ». In « « Le guépard » de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. « Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi». Cette phrase, devenue maxime, est un parfait résumé de la « philosophie » du pouvoir local de la Sicile du XIXème siècle décrit dans ce roman. Assistons-nous, toutes proportions gardées, au même scénario en Corse ? La question se doit d’être posée.

Pour la période antérieure, nous avons vu deux choses :

.Une répartition des tâches, entre État, pouvoirs locaux et bandits (Bourde, Busquet, Wilson).

.Ce système politique, car c’en est un, ne favorise pas l’accumulation du capital dans de grandes proportions. Ce système est répandu dans les zones du monde où le banditisme est développé. Ce qui fait dire à l’historien britannique Eric Hobsbawm que : « le but de ce type de politique ne soit pas l’accumulation du capital, mais le renforcement de l’influence familiale ». In Bandits. Il faut préciser que « L’influence familiale », c’est du capital social. Rappelons que si le clanisme a pu s’appuyer sur le bras armé des bandits, il n’était pas un système à vocation criminelle, même s’il pouvait en adopter certaines méthodes.

Oui, mais les temps changent. Il faut du capital (financier) pour conserver le pouvoir. Comment l’acquérir et le conserver, quand il n’existe pas une tradition « capitaliste » ? La captation est la solution, face à l’absence d’accumulation historique et exponentielle du capital. Pour les observateurs, c’est une façon de passer du système de « patronage », répandu en Méditerranée, à une bourgeoisie d’affaire marqueur du monde contemporain. Ce sont ces bouleversements que vit « en direct » la société corse, sans pouvoir toujours les digérer ou les analyser calmement.

Le « patronage » c’est la méthode originelle. S. Wilson en donne une définition limpide : « Dans le monde méditerranéen moderne (19ème siècle NDLR), les patrons apparaissent comme des médiateurs entre des communautés pauvres, arriérées et isolées, et l’appareil d’État central ». Wilson poursuit « Dans un certain sens, les réseaux de patronage constituent une alternative de type « mafia » à l’organisation bureaucratique de l’État ». In « vendetta et banditisme en Corse au 19ème siècle » déjà cité.

Du 19ème siècle à nos jours, « la transmission des tâches » s’est-elle poursuivie ? José Gil y répond, en partie. Cet enseignant de philosophie ajoute au « duo » État-Clans, un troisième partenaire, récent sur le marché politique : les nationalistes. J. Gil parle de « trois pôles » ou de « triangle » qui fonctionnent sur la « complicité ». Le rôle du « pôle » : distribuer le pouvoir et contrôler la violence à un « taux acceptable ». Au début des années 90, le « triangle » dysfonctionnait et cela produisait une « confusion schizophrénisante ». J. Gil conclut : « s’il faut sauver la Corse d’un processus possible de « mafiosisation », il faut y établir fermement et entièrement la démocratie. Il faut, pour cela, bien sur, beaucoup de courage politique ». In Libération du 20 Novembre 1996. « Corse : feu le « système » de la violence ».

Ce rapport ambigu entre la classe politique dite « traditionnelle », des nationalistes et certains milieux économiques est également rappelée par Jean-Louis Briquet « Des ≪ connivences ≫ ont en outre été relevées entre des responsables nationalistes et des élus traditionnels de l’ile, qu’il s’agisse encore une fois de soutiens électoraux ou d’alliances politiques que l’on peut soupçonner d’avoir eu pour finalité de consolider des intérêts d’affaires entre acteurs politiques et économiques locaux. ».In « Milieux criminels et pouvoirs politiques », chapitre : « La question de la « dérive mafieuse » du mouvement nationaliste ». Déjà cité. Nous reviendrons sur cette question, dans un futur article « Nationalisme corse et criminalité».

Dans le système de compagnonnage, les « patrons » sont les hommes politiques et les « clients » sont les habitants. Nous sommes,alors, dans un rapport de clientèle. Un service : une place, un certificat de complaisance, ou non, un appui à une autorité administrative, est payé en retour par le soutien armé, puis le vote à partir de l’introduction du suffrage universel (le second n’exclut pas le premier). Ce rapport de « client » à « patron » dessine une façon de vivre et possède une importante fonction sociale. Nous retrouvons ici la notion de « capital social ». Une formule associée à l’existence des mafias. J'aborderai l'importance du capital social (et du capital financier) dans le prochain article.

Agrandissement : Illustration 25

Une autre réponse s’adresse aux nostalgiques d’une ancienne époque considérée comme plus « équilibrée ». A ceux qui pensent que « c’était mieux avant », du temps mythifié de rapports, soi disant apaisés, entre la sphère politique, les bandits, les chefs d’entreprise et la population, nous pouvons répondre que la violence était bien présente à l’intérieur de ce « triangle ». Plus de cent meurtres ou assassinats, certaines années du 19ème siècle, étaient enregistrés en Corse.

L’activité économique de l’île était (très) limitée et de nature essentiellement agricole. Le politique dominait le « triangle », mais les rapports, entre les trois pôles étaient de même nature.

La violence actuelle est à mesurer à l’aune du volume des affaires. Le niveau et la nature de la violence se calquent sur le contenu de l’économie contemporaine.

Pourtant de la même façon, J. L. Briquet retient que « les institutions nouvelles se sont adaptées à des modèles éprouvés d’établissement des relations politiques et de gestion partisane des ressources publiques, dont elles ont contribué à la permanence ».

Le prochain article poursuivra sur le même thème : «Le clanisme, un pas vers la mafia ? ». Ce système a-t-il, même involontairement, préparé le terrain à une organisation mafieuse de la société ?

Bibliographie :

Petru vellutini pastori. Mathée Giacomo-Marcellesi. Ed. Albiana

La Corse et la République. La vie de la fin du second Empire au début du XXIè siècle. Jean-Paul Pellegrinetti-Ange Rovere. Ed. Seuil

Élites et pouvoirs locaux. La France du Sud-Est sous la Troisième République. Bruno Dumons-Gilles Pollet. Presses Universitaires de Lyon

En Corse-L’esprit de clan-Mœurs politiques- Les vendettas-Le banditisme. Paul Bourde. Ed. Calmann-Lévy (1887). Réédition Lacour-Ollé (2014)

Les bandits. Eric Hobsbawm. Ed. Zones (2008), réédition La Découverte (2018)

Bandits corses-Des bandits d’honneur au grand banditisme. Grégory Auda. Ed. Michalon

Bandits corses d’hier et d’aujourd’hui. Jean-Baptiste Marcaggi. Ed. Albiana

Vendetta et banditismes en Corse au dix-neuvième siècle. Stephen Wilson. A Messagiera-Albiana

Le droit de la vendetta et les paci corses. Jacques Busquet. E. Jeanne Lafitte

Les rois du maquis. Pierre Bonardi. Ed. André DELPEUCH, Paris, 1926.

Grandeur et misère des bandits de Corse. Caroline Parsi-Jacques Moretti. Ed. Alabiana

En Corse. André Rondeau. Armand Colin (1964)

En Corse. Une société en mosaïque. Gérard Lenclud. Ed. La maison des sciences de l’homme

La Corse. Entre la liberté et la terreur. José Gil. Ed. La Différence

Milieux criminels et pouvoirs politiques Les ressorts illicites de l'Etat. Sous la direction de Jean-Louis Briquet,Gilles Favarel Garrigues. Ed. Kartala

Mafia et politique. Michel Pantaleone. Gallimard

Les héritiers du Milieu. Thierry Colombié. Ed. de La Martinière

Les gendarmes en Corse (1927-1934). Simon Fieschi. Service historique de la Défense

Économie et société/1 Les catégorie de la sociologie. Max Weber. Plon-Pocket. Peut être lu en ligne

Collection journal L’illustration

Guides Joanne – 1884-1885

Journal of a landscape painter in Corsica Ed. John Bush, London, (1870). En ligne sur le site de la BNF

Liens vers sites et revues :

Le bataillon de voltigeurs corses (1822-1850). Vincent OSSADZOW. Maitrise d’histoire contemporaine. La Sorbonne (Paris IV), Octobre 2000

La sicilia nel 1876. Rapporto di Leopoldo Franchetti et Sidney Sonnino « Progetto Manuzio »

Mafia et économie légale : pillage et razzia. Clotilde Champeyrache. In Revue Hérodote 2009/. (n°134)

Un parfum de mafia autour du BTP corse. Hélène Constanty. Mediapart 30 Mai 2017

Le banditisme en Corse (1871). Alfred Germond de Lavigne. Réédité par Lacour 1991

Du clientélisme politique. Pierre Tafani. Revue Mauss 2005/1 (n°25)

Les tourments du tourisme sur l’île de beauté. Joseph Martinetti. La découverte-Hérodote 2007/4 n° 127

Balzac et l’imaginaire du brigandage-travail collectif sur l’image du brigandage par H. de Balzac. Par Giulio Tatasciore. Ed. Garnier. En ligne sur le site ACADEMIA