Des unités politiques variées

En Europe, essentiellement en Italie, l’apparition d’organisations criminelles nommées mafias commence à être observée dans la seconde moitié du 19ème siècle. Au cours de ce siècle et bien avant, le banditisme était particulièrement développé dans la totalité du continent européen, avec des intensités différentes selon les pays. Par « pays », il faut entendre une multitude d’États, sous des formes variées : royaumes, petits et grands, principautés, villes-États, duchés, États nations... Cette dernière forme, telle qu’elle est connue aujourd’hui, n’était pas uniformément répandue. Au 19ème siècle, une partie des États actuels étaient en voie de formation. C’était le cas de deux grandes entités contemporaines, l’Italie et l’Allemagne. Ces deux pays ont connu le banditisme, à des degrés divers. Seule l’Italie a vue une partie de ce banditisme se transformer en mafias. L’unité de l’Italie et de l’Allemagne s’achèvent à la même période. Pourtant le banditisme allemand restera « ordinaire », ce n’est pas le cas de l’italien. Pourquoi cette divergence, dans deux pays qui affichent une unité politique, presque en même temps ? La réponse doit être cherchée dans l’organisation politique de cette unité. Nous regarderons (rapidement) le cas de la France et de la Russie, pour constater que le banditisme russe -ancien, mais atténué et/ou masqué, sous le régime soviétique- a produit des systèmes mafieux à la suite de la dislocation de l’URSS. La faiblesse des États contemporains, à un moment M, semble transformer la criminalité « ordinaire » en mafia. En France l’existence d’un État fort et ancien paraît avoir contenu le banditisme sous un seuil relativement « acceptable ». Seule la Corse semble faire exception. Elle demeure le fil rouge de la longue série d’articles publiés sur ce blog.

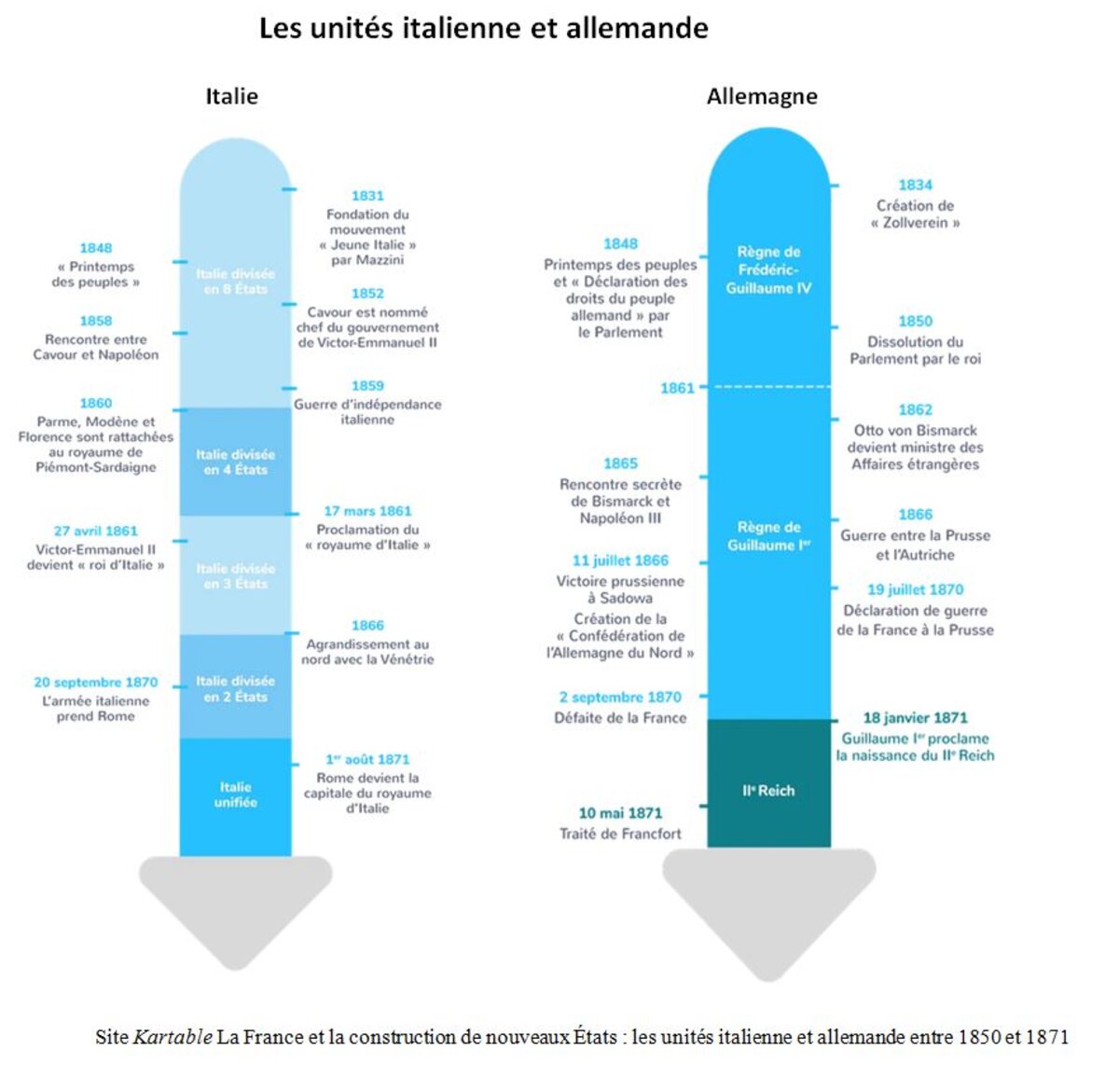

Agrandissement : Illustration 1

Faiblesse des États, puissance des « Princes »

Je mets des guillemets au mot « Princes » pour que l’on comprenne qu’il s’agit d’un mode de pouvoir particulier -généralement autocratique et violent- et non pas d’un titre nobiliaire, dans une simple principauté.

L’historien français Fernand Braudel, spécialiste de la Méditerranée, nous rappelle qu’au XVIè siècle, le banditisme est « niché dans des zones de faiblesse des États ». Faiblesse des États, mais puissance des « Princes ».

Au XIXè siècle, la « mafiosisation » est en cours de formation en Italie. L’exemple italien est frappant. On y trouve des bandits au service des différents « Princes ». Le pays est encore divisé en plusieurs entités. En ne réussissant pas entièrement son unification, l’État italien unifié se retrouve face à des contre pouvoirs au service des nouveaux « Princes » qui contrôlent les zones méridionales. Avec le passage d’une myriade de structures politiques, à un grand État, les anciennes bandes de bandits se transforment en mafias contemporaines. Oui mais, peut-on rétorquer, les autres États qui se sont formés à partir de leur anciennes structures n’ont pas vu leurs bandes devenir mafias. A l’exemple de l’Espagne (décrite par F. Braudel), la réponse paraît simple : ces États ont mieux aggloméré (par un mélange de violence et de récupération) les « Princes » et leurs « supplétifs », les bandits.

La forme politique de l’État n’intervient pas dans la formation -ou non- des mafias. Les mafias italiennes se forment sous une royauté et poursuivent leur existence sous la République.

En Russie le banditisme, contenu par le régime soviétique de l’URSS (1922-1991), a laissé place à un certain nombre d’organisations criminelles, qualifiées de « mafias ». Confer Isabelle Sommier (Les mafias).

Dans les exemples italiens et russes, nous voyons que la formation de ces mafias correspond bien à des faiblesses des États :

- En formation pour l’Italie.

- En restructuration pour la Russie.

En Russie, le vide laissé par la disparition de l’ancien régime est immédiatement comblé. Une partie importante des anciens dirigeants régionaux (15 Républiques « autonomes ») ont conservé le Pouvoir, par la force (qu’ils possédaient déjà sous l’URSS) et par la corruption (qui n’était pas absente sous l’ancien régime). Ces formes régionales puissantes s’intègrent, à leur manière (violence, corruption…) au nouvel État, la Fédération de Russie (Communauté des États Indépendants).

La désintégration du système soviétique, entraina un renforcement des pouvoirs locaux, politiques et économiques. L’historien britannique Eric J. Hobsbawn résume très bien ce système de « débrouille ». In L’âge des extrêmes.

La CEI comprend 9 des anciennes Républiques soviétiques. En fait, la Russie actuelle est constituée d’une dizaine d’entités de formes variées : Républiques, Oblast, Districts etc. Dans la situation actuelle (tension en Europe), il serait intéressant d’étudier en détail les rapports de Pouvoir entre l’État central et ces entités. Avis aux chercheurs.

Pour l’Italie, la continuité mafieuse est mieux documentée. Des principautés aux royaumes, puis à la République (1946), en passant par la parenthèse fasciste (1924-1943), l’activité des mafias s’est poursuivie. Non seulement elle n’a pas disparu , mais la plupart des observateurs estiment que ce système prend de plus en plus d’importance. Nous pouvons constater qu’une certaine faiblesse de l’État italien demeure, depuis sa création (1866) à nos jours.

Le jeu politique ambigu joué par la plus grande part des partis politiques italiens, face au phénomène mafieux, n’aide pas à la résolution du problème. Au contraire il l’alimente.

L’on peut rétorquer que ces deux exemples (Russie et Italie) sont hors normes. Pourtant, force est de constater que ces mafias étendent leurs activités et surtout que la « mafiosisation » semble devenir une règle dans le monde. Il faut entendre par « mafiosisation » une interpénétration entre la criminalité organisée et les pouvoirs politiques et économiques.

Comme dans les exemples russes* et italiens, c’est bien le rôle des États qui représente l’enjeu principal.

* « l’exemple russe » doit être pondéré par l’évolution du régime, avec l’arrivée au Pouvoir de Vladimir Poutine (1999). Selon l’historien et anthropologue, Emmanuel Todd, « (…) en 2003 Poutine matait les oligarques ». In « La Défaite de l’Occident » (2024). En d’autres termes, l’État aurait laissé la puissance économique aux oligarques, mais aurait récupéré le Pouvoir politique.

La France, une place à part ?

Quelle est la place de la France dans cette problématique ? Sans refaire ici l’Histoire de France, nous pouvons retenir que l’État français est ancien. Sous la royauté, il s’est constitué contre les Barons. La République s’est construite, en partie, contre les Pouvoirs régionaux (Jacobins contre Girondins). La République française a renforcé la constitution d’une administration cohérente du pays, avec des nuances en Corse. De son côté, le Pouvoir unificateur italien a dû consentir à des concessions aux notabilités méridionales. C’est la thèse de l’Étatisation manquée.

La faiblesse de l’unité administrative est l’une des portes d’entrée des mafias. Pressés par le temps, les unificateurs italiens n’ont pas achevé le travail. En 1861, Massimo d’Azeglio (penseur du Risorgimento) avait raison : « Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani » (L’Italie est faite, il reste à faire les Italiens). Plus de 160 ans après, la mission n’est pas entièrement accomplie.

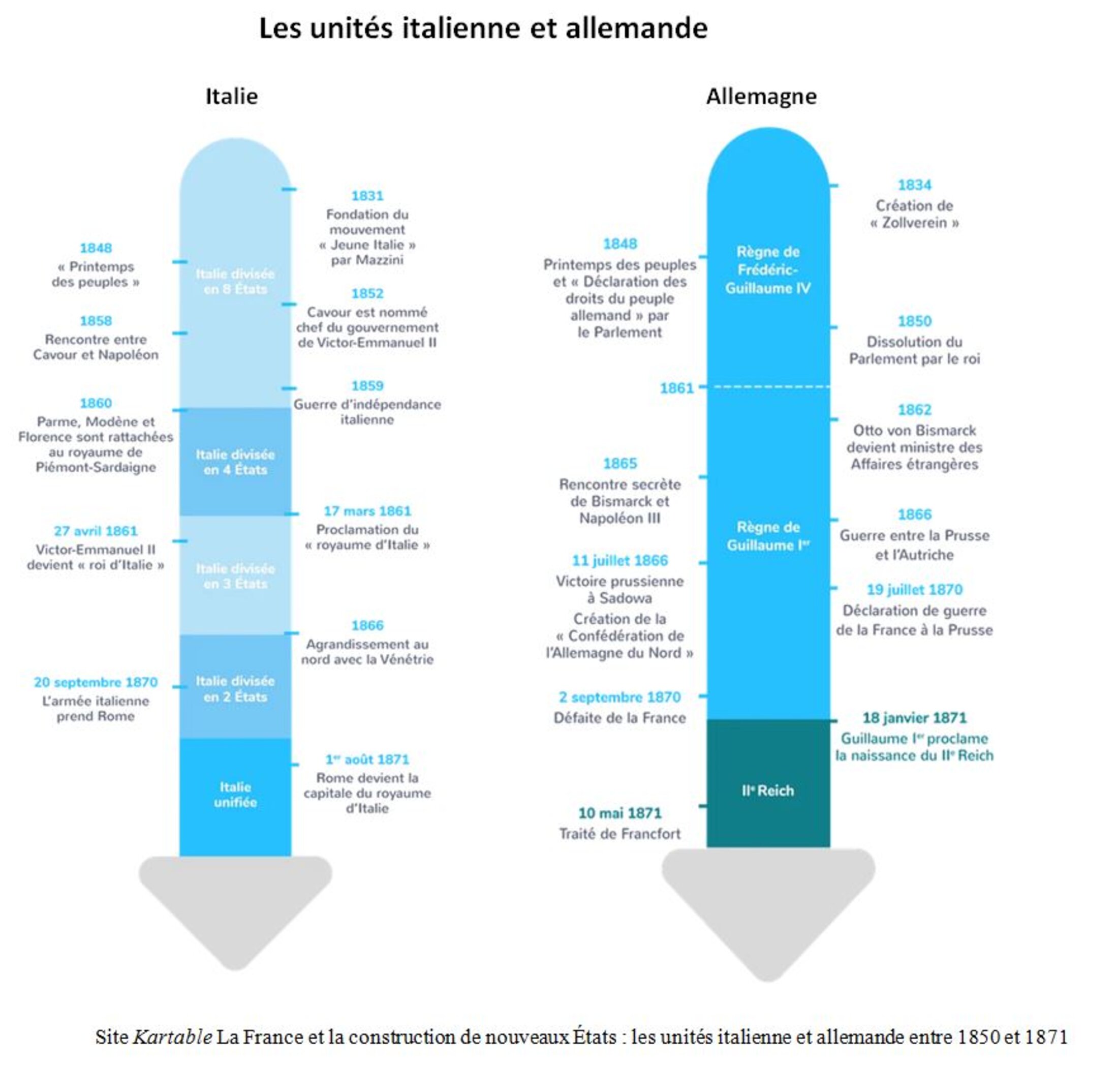

Agrandissement : Illustration 3

Une unité récente et trop rapide (1859-1871) peut expliquer, en partie, les limites de la construction de l’État italien.

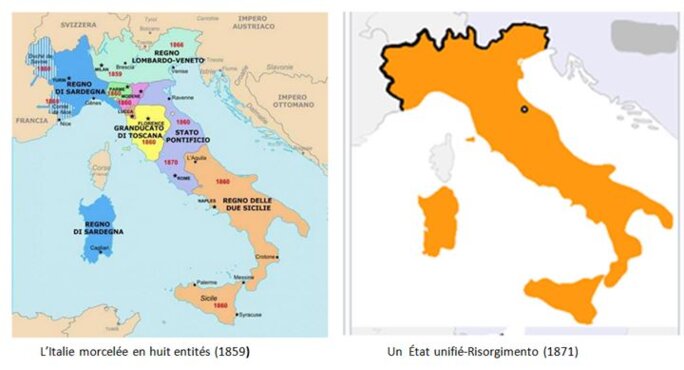

Agrandissement : Illustration 4

A la même époque se réalise l’unité de l’Allemagne. Son projet politique s’appuie sur, au moins, deux piliers : la langue et l’existence antérieure d’un Saint Empire Germanique (de l’An mille à 1806). Cet empire était, en réalité, un conglomérat d’entités disparates (villes, principautés, duchés…). La langue principale n’était pas l’allemand.

Agrandissement : Illustration 5

Il faut noter que le royaume de Prusse ne fait pas partie du Saint Empire Romain Germanique. Détail intéressant, quand on sait que la Prusse sera le moteur de l’unification allemande au 19ème siècle.

L’unification de l’Allemagne (1871) se fera sous l’égide de la langue allemande. Pour comprendre l’esprit du nationalisme allemand contemporain, on peut lire Retour à Berlin de Brigitte Sauzay. Plus important que le territoire, le droit du sang l’emporte sur le droit du sol.

Allemagne et Italie sont considérées comme unifiées en 1871. Dans ces deux pays, une langue domine, même si l’on y pratique des langues régionales et/ou minoritaires.

Il faut donc aller chercher ailleurs les causes de la faiblesse administrative et son corollaire, les mafias.

Ce qui créait la division, en Italie, c’est bien la situation économique et sociale. Le contenu du débat politique sur les causes de cet écart Nord-Sud ne participe pas, avec succès, à une meilleure unité des Italiens. Pour s’en convaincre, nous pouvons écouter le podcast « Aux origines de la fracture Nord-Sud » sur France Culture, dans l’émission « Entendez-vous l’éco », 30 Mars 2021.

Avant la réunification de l’Italie (1870), il existait déjà un différentiel de développement économique et social. Globalement, le Nord était plus développé. Mais le Sud connaissait une ébauche d’industrialisation et la première ligne ferroviaire s’ouvrira entre Naples et Portici (7, 25 Km), dans le royaume des deux Siciles.

Agrandissement : Illustration 6

Au moment de l’industrialisation de l’Italie (réunifiée), qui débute au 19ème siècle, «(…) les investissements se font rares dans une Mezzogiorno s’appauvrissant (…) ». C’est le constat dressé par les historiens J. C. Caron et M. Vernus, in L’Europe au 19ème siècle-Des nations aux nationalismes.

Des choix de développement favorisant le Nord et des résistances des élites du Sud vont creuser l’écart déjà existant.

Comme déjà signalé, dans un article précédent : Le Sud vivait pauvrement, mais fixait sa population. Avant le Risorgimento, c’était le Nord qui connaissait les plus gros flux migratoires. La tendance va s’inverser, lentement mais sûrement, avec la réunification. L’émigration partait du Nord, elle va s’intensifier dans le Sud, pour dominer à la fin du 19ème siècle. Deux Italie, cela était un terreau pour les mafias.

Le bilan économique est connu, il reste à analyser les causes politiques.

L’Allemagne a su surmonter ses divisions historiques et passer outre ce que l’on avait l’habitude d’appeler « des querelles d’Allemands ». Le pays était divisé, jusqu’au milieu du 19ème siècle, en plusieurs États, principautés, ville-États… Les Allemands ont eu leur unificateur, Otto Von Bismarck et leur État développé, la Prusse. Cette dernière a joué le rôle moteur dans la construction d’une Allemagne unifiée.

Pourtant l’unité allemande se fit rapidement. En près de 60 ans, ce pays divisé se donnait un État. C’est en à peine plus de temps que l’Italie (unité en 20 ans), mais c’est nettement moins que la France qui s’était construite durant six siècle. Qu’est ce qui a fait que l’Allemagne a réussie, globalement son unité ? Parmi les réponses, nous trouvons la capacité du chancelier Bismarck à maintenir certains pouvoirs locaux, tout en constituant un État allemand. Résumée ainsi, l’explication est trop succincte. Pour mieux comprendre les tours et détours de l’unification allemande et son fondement culturel, nous pouvons nous référer à l’ouvrage de Philippe Delmas* De la prochaine guerre avec l’Allemagne (1999).

*Ph. Delmas a été, notamment N°2 d’Airbus, membre du cabinet du ministère des affaires étrangères (1992). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le fonctionnement et le rôle des États.

L’Italie a eu son unificateur, Cavour (Camille Benso, comte de Cavour) et sa région développée, le Nord. La comparaison s’arrête là. Les mœurs et traditions politiques étaient différentes. Bien que possédant des niveaux de développement différents, les nombreuses entités constitutives de l’Allemagne se sont retrouvées autour d’un socle minimum. La puissante Prusse a réussi à ne pas donner l’impression d’écraser et de mépriser les entités les moins développées. Une chose est intéressante à observer, c’est sous le régime d’un État providence autoritaire que sera institué un système de Sécurité Sociale pour tous. A l’interne, l’autoritarisme germanique était tendu vers une efficacité économique, aidée par un calcul social. Rien de tel en Italie, où l’autorité du jeune royaume parlementaire, d’essence libérale, s’est heurtée à des résistances de nature féodale (propriété foncière, gestion violente des rapports sociaux…), dans le Mezzogiorno. Il ne s’agit pas de dire, ici, que le Nord était un modèle de socialisme. Simplement l’opposition politique Nord-Sud n’a pas été levée, au détriment des habitants.

L’unification (Risorgimento) s’est faite, en partie, en s’attirant l’aide des groupes criminels plus ou moins organisés répandus en Italie. Les deux plus puissantes organisations criminelles étaient la Camorra Napolitaine et la Mafia sicilienne. Le royaume de Piémont-Sardaigne (La Maison de Savoie), qui mettra en œuvre le Risorgimento, amènera sa police à utiliser les hommes et réseaux de ces groupes criminels pour lutter contre toutes les oppositions. Celles du Royaume des Deux Sicile (Les Bourbons), celle des « Révolutionnaires» de Giuseppe Garibaldi et celle des « Républicains » de Giuseppe Mazzini et d’autres. Ces jeux politiques et ces compromissions, sont très bien décrits par l’historien Francesco Benigno, dans son travail de recherche « Mala setta. Alle origini di mafia e camorra-1859-1878. Un des exemples de ce « pacte scélérat » éclatera au grand jour, au cours du procès (1861) d’un criminel, Vincenzo Cibolla, membre d’une bande importante de la région de Turin. Au cours de l’audience, ce dernier accuse un commissaire de la police piémontaise, Filippo Curletti, de l’avoir utilisé, lui et la bande à laquelle il appartient pour, notamment fomenter des émeutes pour justifier une répression policière. Thèse appuyée, à l’audience, par un magistrat enquêteur. F. Curletti s’enfuira en Suisse, où il sera assassiné.

Cet exemple, un des rares à avoir été porté à la connaissance du public, montrera une chose : au cours de l’Unification italienne, le crime organisé (déjà inscrit dans l’Histoire de la péninsule) va changer de dimension et être « associé » au Risorgimento. Devenant, de facto un interlocuteur du nouvel État italien. Fort de ce rappel historique, l’affaire de « la trattativa » (fin 1980-début 2000) ressemble à un des nombreux épisodes, du genre, qui accompagne l’Histoire de l’Italie.

En résumé, pour remplacer les anciennes forces de police, fidèles à la Maison des Bourbon, le nouveau régime unitaire, va recruter des forces de police au sein de la Camorra napolitaine. C’est ce que confirme l’historien Antonio Fiore dans son livre Camorra e polizia nella Napoli borbonica (1840-1860). Un commissaire s’adresse à un préfet : « ayant la crème de la Camorra comme gardes, comment puis-je obtenir de bons résultats lorsqu’il s’agit d’arrêter des membres de la Camorra ? » (Cité par A. Fiore). Une police assurée, en partie, par des criminels ajoute un désordre criminel aux désordres politiques en cours. Ces nouveaux « policiers » quittaient leur service « pour pratiquer la contrebande » (A. Fiore). Quand le nouveau pouvoir essaye de se ressaisir, le mal est déjà fait. L’épuration sera imparfaite. Des élites de l’ancien régime (Bourbons) financeront des groupes criminels à des fins d’agitation politique.

L’Italie connaitra une sorte de guerre civile qui ne portait pas son nom. Dès 1861 (unification), des bandes, composées d’anciens soldats napolitains du royaume de Bourbon » entretiendront une insécurité importante jusqu’aux environs de 1865. Plusieurs actions militaires réduiront l’importance de ce que le royaume de Savoie appelait du « brigandage », sans pour autant faire disparaitre un banditisme répandu dans plusieurs régions méridionales. Les gouvernements de l’Italie unifiée feront tout pour dépolitiser ce phénomène, afin d’affirmer une unification, pourtant partiellement inachevée.

In fine, en étant synthétique, la Camorra était présente sous l’ancien régime, elle était toléré et poursuivie à la fois. Ce schéma se retrouve dans l’Italie unifiée. Finalement, la Camorra s’installe dans le paysage politico-social italien, comme une société intermédiaire, incontournable, quel que soit le régime. Cette grand confusion perdure, jusqu’à nos jours.

Un État sans nation ?

En résumé, la difficile unification de l’Italie tient à plusieurs causes, qui se complètent : résistance des élites méridionales, maladresses et tentative d’hégémonie des élites du Nord. L’intégration des élites du Sud aurait pu se réaliser à travers une constitution plus décentralisée, dès le Risorgimento. Mais les acteurs de l’unification ont considéré qu’un État fédéral n’aurait pas permis la réussite de l’unité nationale. Il faut dire que l’Italie sortait d’une très longue période d’atomisation politique et s’était habituée à une myriade de gestions politiques locales. En 1860, ce sont les dialectes qui prédominent. Seule une minorité utilise la langue italienne (langue toscane). L’unification linguistique est, généralement, située au cours de la 2ème guerre mondiale.

Décentraliser, au risque de rater la mission unificatrice ou centraliser en s’aliénant une partie des élites et des populations méridionales, tel a été le dilemme, bien décrit par l’universitaire Ernest Weibel in La création des régions autonomes à statut spécial en Italie. Finalement, les « pères fondateurs du Risorgimento » choisiront la forme d’un État centralisé. Après la 2ème guerre mondiale, quatre régions obtiendront un « statut spécial », en 1948 et une cinquième obtiendra ce statut en 1963. En cette première partie du 21ème siècle, le débat sur « l’unification impossible » demeure d’actualité.

Les compromis concédés pour arriver à l’unité (Risorgimento) n’ont finalement pas débouché sur une harmonisation économique et sociale et donc politique. Que ce déséquilibre soit l’Alpha et l’Oméga de l’existence des mafias, me paraît indéniable. Le système mafieux s’est d’abord consacré au contrôle du territoire où vivent ses clans, en accumulant du capital social (et aussi des biens matériels). Aujourd’hui, il s’agit de contrôler les ressorts de l’économie et donc une partie du capital financier, en maintenant le contrôle territorial. Clotilde Champeyrache parle de « (…) positionnement à cheval sur la sphère légale et la sphère illégale » In L’infiltration mafieuse dans l’économie légale.

Mafias et Politique, qui commande qui ?

La relation entre criminalité organisée et monde entrepreneurial tombe sous le sens. Pas d’affaires sans entrepreneurs, qu’ils soient contraints ou associés, sans être membre d’un clan.

Ce qui est le plus difficile à démontrer, juridiquement, c’est le rôle du Politique. Ce dernier vote les lois sur tous les domaines qui intéressent la criminalité : l’économie, le social, la Justice…

Dans quel sens fonctionne l’influence ? Est-ce que ce sont les mafias qui contrôlent le Politique ou bien est-ce le contraire ? Les analyses diffèrent.

Le repenti, Antonino Calderone, est affirmatif : « il n’y a personne au dessus de Cosa Nostra (…) qui nous donnerait des ordres. Ce sont les mafieux, tout au plus, qui donnent des ordres aux hommes politiques, même indirectement (…) ». In Les hommes du déshonneur. Une version qui semblait partagée par le Juge Giovanni Falcone : « personne ne donne d’ordre à Cosa Nostra ». De fait, l’enquête et le « maxi procès » (1986-1987) ne visaient que des boss et des exécutants du versant criminel de l’organisation. Les juges Falcone et Paolo Borsellino ont laissé transparaitre un motif : « il ne fallait pas se disperser et risquer de diluer les débats ». C’était une occasion rare de juger et condamner des dizaines de mafieux. Mais G. Falcone croyait-il vraiment que le Politique ne donnait pas d’ordres à Cosa Nostra et que c’est la Mafia qui ordonne ? Le juge n’est plus là pour répondre (assassiné en Mai 1992).

Cependant, on peut estimer que cette mise de côté du rôle des politiques n’était qu’une stratégie : d’abord, faire condamner des voyous de haut vol et ainsi s’approcher de la sphère politique. D’une certaine façon, c’est le « repenti » Tommaso Buschetta qui en fera la démonstration. Durant les interrogatoires, menés par G. Falcone, il n’avait pas abordé le rôle du Politique. Il le fera après l’assassinat du juge « par respect pour lui ». T. Buschetta devient «repenti » en 1984, mais n’abordera les liens Mafia-Politique qu’en 1995. Automatiquement, les Pouvoirs cherchent et trouvent des parades pour se protéger. T. Buschetta le dénonce dans un entretien au quotidien La Repubblica. Les auditions de Tommaso Buschetta, devant la commission parlementaire « anti mafia » peuvent être écoutées en ligne, voir lien en fin d’article.

Dans les années 80, les boss de Cosa Nostra et des Politiques ont dû comprendre la stratégie du magistrat. Son assassinat n’est pas seulement une vengeance pour le verdict du « maxi procès », c’est aussi une précaution pour empêcher la réussite de la « stratégie » de G. Falcone et de P. Borsellino, viser les voyous pour atteindre le Politique.

Alors, qui commande ? Et si la question était mal posée ? En fait, la structure du système mafieux ressemble à une interaction. Pour schématiser, il faut des hommes politiques pour voter des lois protectrices, afin que les criminels commettent leurs forfaits, en toute impunité. Mais il ne s’agit pas d’une simple bande de malfrats, qui auraient quelques relations politiques. Comme disait A. Calderone « Nous, on est des hommes d’honneur. Et pas seulement parce qu’on a prêté serment, mais parce qu’on est l’élite du crime. On est très supérieur aux délinquants ordinaires. On est les pires de tous » In Les hommes du déshonneur, déjà cité.

Pour boucler la boucle, il faut des entrepreneurs pour faire fonctionner les affaires. Cela débouche sur la création d’une nouvelle classe, la « bourgeoisie mafieuse ».

Criminalité, Politique (y compris les administrations nationales et locales) et entrepreneurs, sont les trois piliers du système mafieux. Réserver le terme Mafia à la criminalité est une erreur. Il faut avoir la discipline intellectuelle d’inclure les deux autres sphères. La Mafia, c’est la connexion de ces trois mondes au sein d’une même organisation. Ce système a besoin, pour se protéger, de laisser croire que seul le bras armé constitue Cosa Nostra. Ce raisonnement est valable pour les autres mafias.

Antonino Calderone et d’autres « repentis » surestimaient, sans doute, la « branche voyous » de Cosa Nostra et/ou voulaient se protéger en minimisant le rôle du Politique, en affichant une autonomie de son organisation « De ça, je suis sûr, Cosa Nostra est autonome ».

A la lecture des déclarations de plusieurs repentis siciliens, le schéma des relations Mafia-entrepreneurs serait le suivant : Cosa Nostra « protège » les gros, prélève sa «dîme » et crée des entreprises, petites ou de taille moyenne. Dans l’ensemble cela donnerait le détail suivant :

De grosses sociétés nationales, ou internationales, acceptent une « protection » (le racket) pour exercer sur le « territoire » d’une famille mafieuse. Ces « gros » gardent leur autonomie sur les marchés extérieurs aux zones mafieuses. Elles conservent également leur autonomie sur leur actionnariat et leur capacité globale de financement. Bien sûr, les mafias peuvent exiger l’embauche de certains de leurs affidés, dans des emplois réels ou fictifs. Grace à leur capacité d’autofinancement (drogue, racket…) les mafias peuvent participer « en direct » au capital de certaines entreprises régionales, mais aussi nationales ou étrangères. C’est une des méthodes de blanchiment de l’argent sale. Les autorités considèrent, aujourd’hui que, dans les grandes « régions mafieuses », la majorité du secteur économique est en grande partie dans les mains des familles mafieuses. « Près de 80% en Calabre ».

Cet énorme contrôle soulève, au moins, deux problèmes : économique et juridique.

-Sur le plan juridique, comment considérer les responsables d’entreprises qui opèrent en « territoire mafieux », grâce à « la protection » contrainte ? Sont-elles victimes ou complices ? Sans doute les deux. Pour essayer, notamment, de faire le tri et d’empêcher des personnes ou des sociétés non mafieuses de s’allier -même temporairement- à des mafieux, le législateur a adopté le délit ce « concours externe en association mafieuse »(1994) L’idée de cet article de loi est de couper les liens qui peuvent être établis entre les mafias et des participants extérieurs, de façon temporaire ou prolongée. Son application « de jure » rencontre une série de difficultés, comme le détaille le juriste italien Marco Venturoli. Pourtant, arriver à couper ce lien, ce serait amorcer la mort des mafias.

-Sur le plan économique, les conséquences sont nombreuses.

Le marché est faussé, la concurrence est impossible. Des entreprises « saines » sont détruites et leurs dirigeants sont éliminés et disparaissent, ou bien elles sont « absorbées » par une famille mafieuse.

Globalement cela signifie qu’une partie de certains secteurs économiques est gérée -« en direct » ou par des sociétés écrans- par des clans mafieux. Dans les zones mafieuses, le secteur financier et l’accès aux crédits (privés et publics) sont sous contrôle. Les entreprises mafieuses s’autofinancent (argent sale) et/ou contraignent les organismes de crédit à leur accorder des prêts à des conditions avantageuses, tout en refusant des crédits à d’éventuels concurrents (non mafieux, ou membres de clans adverses). Le préfet de Palerme, Carlo Alberto Dalla Chiesa, résume le rôle des banques dans le jeu mafieux : «Les banques savent très bien, depuis des années quels sont leurs clients mafieux » entretien au quotidien La Repubblica (10 août 1982). Ce processus fonctionne, principalement, dans les « régions mafieuses ». Il a pour conséquence de limiter une grande partie de l’activité économique aux entreprises tenues par les clans et de restreindre la diversité des secteurs économiques présents sur le marché.

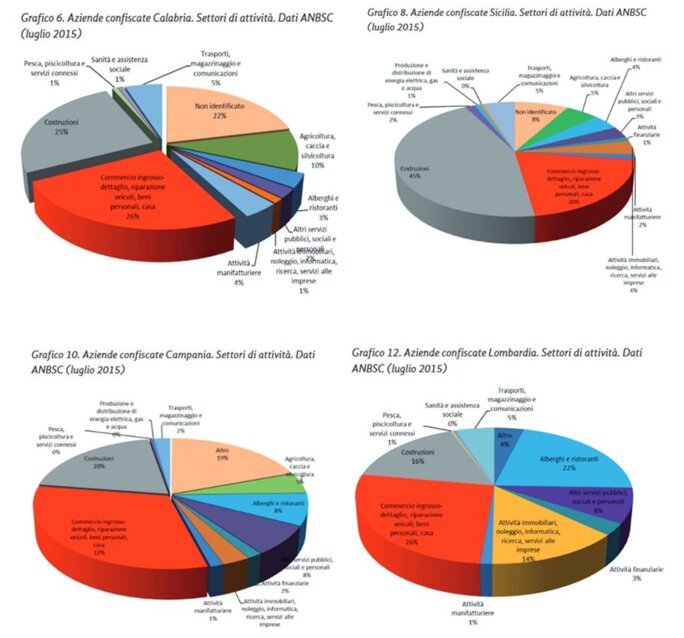

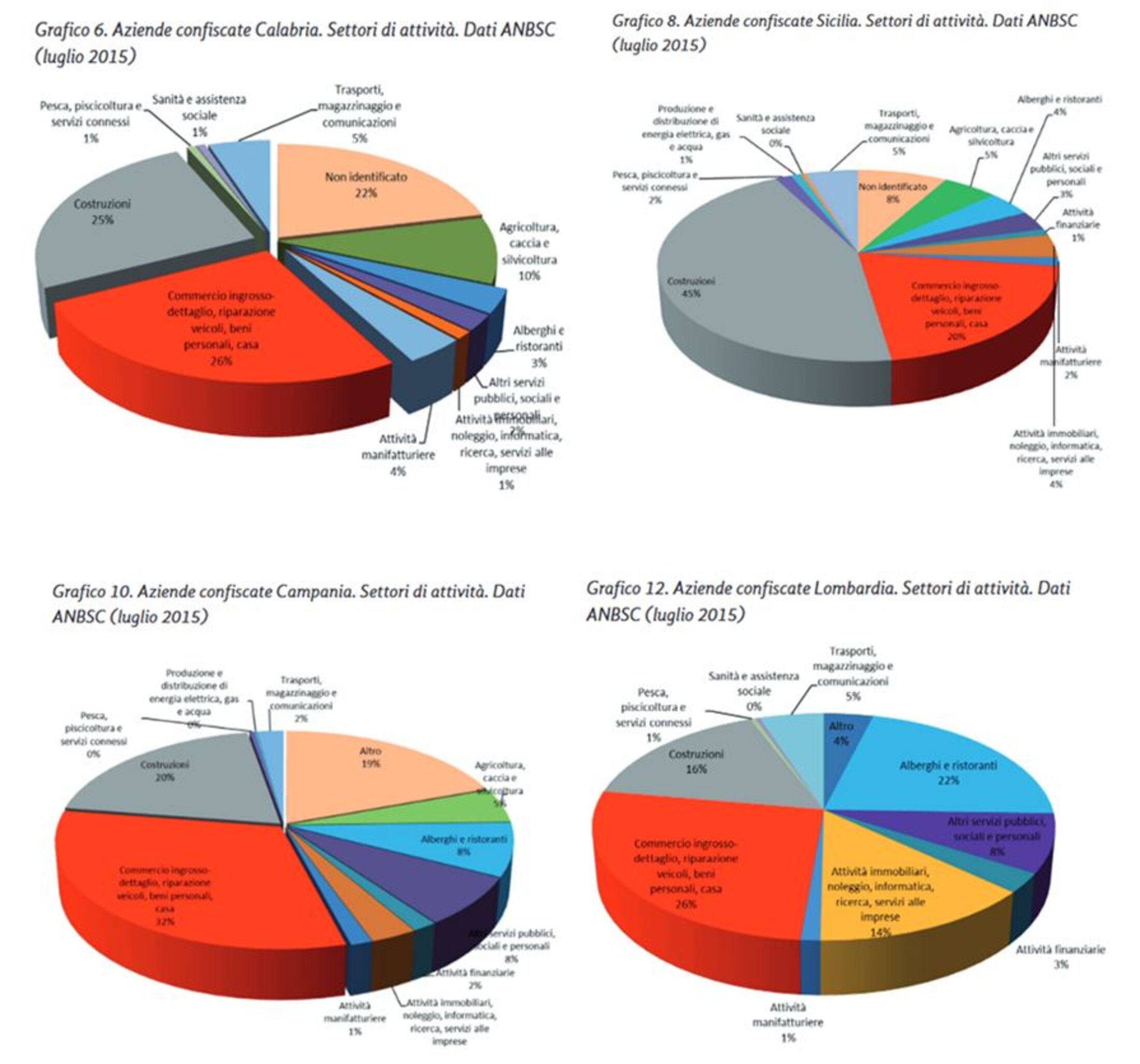

La nature des biens et entreprises « mafieuses » saisis nous donne une idée des secteurs économiques où les organisations criminelles investissent. C’est ce que nous montrent les données collectées par l’ANBSC (Agence italienne de recouvrement et de saisie des biens criminels) et mises en forme dans un travail universitaire réalisé à la demande du syndicat CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro). Les données portent sur les entreprises confisquées, par secteurs d’activité. Dans les graphismes, ci-dessous, nous pouvons observer les secteurs où sont effectuées les saisies, dans quatre régions italiennes. Trois « régions mafieuses » (Calabre, Sicile, Campanie) et une non mafieuse, l’une des plus riches d’Italie (Lombardie).

Agrandissement : Illustration 9

Les graphismes des saisies de biens mafieux montrent les secteurs où les clans investissent leurs gains criminels. Une étude plus poussée, sur l’activité économique globale de ces régions, confirmerait des analyses empiriques : l’économie mafieuse se calque, en grande partie, sur l’économie de ces régions. Avec des nuances, cependant. A la lecture attentive des graphismes ci-dessus, nous constatons que (par exemple) pour les saisies dans le secteur « hôtels-restaurants », le pourcentage n’est pas élevé, dans les trois « régions mafieuses ». C’est simple à comprendre : les propriétaires payent le pizzo (racket) et demeurent… propriétaires. Les mafias gagnent sur deux tableaux : le financier et celui du capital social. En Lombardie, la part plus élevée du même secteur (« hôtels-restaurants ») ne représente que les saisies, mais ne correspond pas au pourcentage du nombre d’entreprises « hôtels-restaurants » de cette région. Dernier point, cette étude doit être nuancée, car les « organisations criminelles », qui se voient saisir des biens, ne sont pas toutes des mafias. Il faut savoir que, dans les trois « régions mafieuses », Le racket reposant sur le principe de la protection extorquée, les mafias ne laissent pas de place aux voyous hors clan. Pour la Lombardie, où les mafias sont aussi présentes, le terrain du racket est mieux réparti entre clans mafieux et criminalité « ordinaire ».

Une seule certitude se dégage, les clans mafieux italiens investissent l’argent des trafics dans toutes les régions d’Italie et dans plusieurs pays étrangers. Cela ne peut pas être sans conséquences pour l’économie de ces régions et de ces pays.

Les cavaliers d’industrie

L’expression « cavalier d’industrie » ou « cavalier d’entreprise » revient souvent dans la presse italienne. Elle désigne, le plus souvent, des associations d’entreprises et d’entrepreneurs regroupés pour mieux emporter des appels d’offres et être plus efficaces sur des marchés. Mais certains de ces « cavaliers » ont enfourché un cheval nommé Mafia. L’histoire des relations entre les organisations criminelles et des entreprises dessine une partie du fonctionnement de l’économie italienne.

L’entreprise Costanzo, comme une parabole

La société bâtie à Catane (Sicile) par la famille Costanzo est fondée en 1877. Elle va se développer dans plusieurs domaines, notamment, le bâtiment, l’agriculture et l’industrie. L’entreprise diversifie ses activités après la 2ème guerre mondiale, sous l’égide de deux petits fils du fondateur et entrera dans le « Top 10 » des sociétés italiennes de construction. Ses chantiers s’étendent au Nord du pays et à l’étranger. Cela pourrait ressembler à une réussite entrepreneuriale, courante lors des années du « Miracle économique Italien » (1958-1963). Seulement voilà l’histoire se passe à Catane. L’entreprise obtient un gros marché à Palerme. Ce qui met la puce à l’oreille des autorités judiciaires.

Selon « le repenti » Antonino Calderone, la société Costanzo était « protégée » par le clan mafieux dirigé par son frère Giuseppe Calderone. A. Calderone déclare dans ses « confessions », avoir rencontré un des deux frères Costanzo dans leur entreprise « pour encaisser une facture » et s’être entendu dire (Mai 1982) « l’arrivée de Dalla Chiesa est un vrai malheur » et que « (…) ce général était un type extrêmement dangereux ». In Les hommes du déshonneur, déjà cité. Effectivement, dès sa prise de fonction (Mai 1982), le préfet demande des informations sur plusieurs entreprises de Catane, dont celle des frères Costanzo. La dernière interview accordée par le préfet est recueillie par le journaliste de La Repubblica, Giorgo Bocca, un mois avant l’assassinat. On peut y lire cette phrase du préfet, facile à décoder : « Avec le consentement de la mafia palermitaine (la plus puissante NDLR) les quatre plus grandes entreprises de Catane travaillent à Palerme ».

Le général sera assassiné en Septembre 1982.

Ces « quatre entreprises » seront surnommées « les quatre chevaliers de l’apocalypse mafieux » expression employée par un journaliste sicilien, Giuseppe Fava, dans sa publication I Siciliani (Jan. 1983). Il sera assassiné par Cosa Nostra en 1984.

Qui contrôlait qui ? D’après les déclarations d’A. Calderone, les bénéfices retirés par son clan, auprès de l’entreprise, étaient minimes. Mais le « repenti n’a pas peur de se contredire, d’une certaine façon : « Cette fréquentation étroite (avec les frères Costanzo NDLR) (…) il était inévitable que l’un d’entre nous, de loin en loin, ne caresse l’idée de devenir aussi riches qu’eux et les remplacer ». Et de poursuivre : « (…) d’ailleurs, grâce à qui ils ont gagné tout ce fric (…) grâce à nous ». A. Calderone semble minimiser l’importance du poids de son clan dans sa relation avec l’entreprise, tout en admettant qu’il la protégeait. Poursuivi, avec d’autres « cavaliers » pour évasion fiscale et « association délinquante », un délit non mafieux, les « cavaliers » Costanzo, échapperont aux foudres de la Justice (non lieu). Une justice dévitalisée par la nomination d’un concurrent « douteux » au poste convoité par G. Falcone au Conseil Supérieur de la Magistrature (très puissant en Italie). Le nouveau nommé défera le pool anti mafia co-organisé par G. Falcone. Les révélations d’A. Calderone sur les liens Costanzo-Cosa Nostra seront minimisées. Bilan : la Justice plie, les politiques se taisent et l’entrepreneur passe à travers les gouttes. Etait-il complice ou victime ? En tout cas la « protection » de Cosa Nostra a participé à la richesse de son groupe. Cet exemple est symptomatique des relations entre les mafias et les grosses entreprises. En 2013, la Justice soupçonnera Silvio Berlusconi d’avoir « signé » un pacte avec la Cosa Nostra. Cette dernière aurait « protégé » la croissance des entreprises du groupe Berlusconi (1974-1992). Poursuivi dans de nombreuses affaires (faux bilans, corruption, faux témoignage, pots de vin…) il sera absous plusieurs fois (acquittement, non lieu, amnistie…) et ne sera condamné qu’une seule fois (1995), à 3 ans de prison et une forte amende, pour corruption. Il est dispensé de peine (prescription). A quelques années d’écart, les deux affaires (Costanzo et Berlusconi) se ressemblent sur la forme. Le surnom de S. Berlusconi est « il cavaliere », le cavalier…

Maçonnerie « déviante », les liens « invisibles »

Pour que toutes ces strates de la société soient reliées entre elles par un système de Pouvoir, il faut une organisation. Elle doit être efficace et très discrète, presque secrète. Les cérémonies d’intronisations des mafias italiennes ressemblent à un mélange de croyances chrétiennes et d’ésotérisme. En résumé, l’ésotérisme consiste à garder ses objectifs et les méthodes pour les atteindre, inconnus des « profanes ». Seuls certains individus sont « initiés ». C’est ce même ésotérisme qui prévaut dans les loges maçonniques, à ceci près que les objectifs affichés de la Maçonnerie ne sont pas les mêmes que ceux des mafias. Qu’à cela ne tienne, les objectifs d’une loge maçonnique peuvent être détournés, dans la clandestinité.

« Massoneria deviata » (maçonnerie détournée ou déviante) c’est l’expression employée en Italie pour désigner un système ésotérique ancien (la franc- maçonnerie) détourné de ses buts, pour des visées criminelles et politiquement réactionnaires.

Les liens entre Mafia, extrême droite et loge maçonnique ont été connus du grand public avec l’affaire de la « loge P2 » (Propaganda due). Cette loge ancienne (1877) a été récupérée et détournée par un système de Pouvoir alliant les parties les plus violentes de la société italienne : d’anciens membres du Parti National Fasciste, un banquier véreux, des responsables des services secrets, des alliés de Cosa Nostra…. De discrète (logique en maçonnerie « normale ») la P2 est devenue clandestine, au début des années 70. Il ne s’agit pas, ici, de refaire l’histoire de cette loge, mais de signaler qu’elle comprenait une liste impressionnante de notables civils et militaires qui œuvraient à « un changement de la démocratie italienne ». Dans une partie de la liste des membres, dévoilée en 1981, l’on trouve le nom de Silvio Berlusconi.

L’affaire de la loge P2 n’est pas un cas unique. Dans le dernier quart du 20ème siècle, des chefs de clans de la « ‘Ndrangheta »auraient décidé d’investir des loges maçonniques, en Calabre et ailleurs. C’est la thèse que présente, notamment, Jacques de Saint-Victor. L’on retrouve, dans ces loges « détournées » les mêmes catégories de notables qui composaient la P2. La thèse d’un détournement récent de certaines loges doit être comprise comme l’une des formes qui unissent le Politique et la criminalité organisée en Calabre. Maintenant, on se doit de poser la question : comment et pourquoi autant de notables ont-ils adhéré à cette démarche ? La réponse paraît évidente : il existe des conjonctions d’intérêts entre eux et les organisations criminelles. Il n’est donc pas certain que ce soient des chefs de la ‘Ndrangheta qui aient amorcé, seuls, cette « fusion ». Il faut, sans doute, parler de convergences.

Cette convergence, « ce réseau invisible » sont décrits par le procureur anti-mafia de Calabre et le chercheur Antonio Nicaso : « Je m’en occupe personnellement ». C’est une des phrases les plus utilisées dans les conversations interceptées par les enquêteurs, qui fait référence à ce « monde du milieu » dans lequel les mafias s’entremêlent avec la franc-maçonnerie et les grandes entreprises, jusqu’à ce qu’elles ne fassent "qu’une seule et même chose ". In La rete dei invisibili.

Ces convergences ont débouché sur une formule : Massomafia.

Cette convergence est ancienne, comme le dit la Commission parlementaire d’enquête « sur le phénomène des mafias » (Sénat-chambre des députés) : «(…) depuis des temps immémoriaux, la question de l'infiltration mafieuse en franc-maçonnerie a fait l'objet de poursuites pénales et de rapports de commissions parlementaires précédentes (…) ». Rapport de la Commission (Février 2018) page 248.

Classes dominantes, maçonnerie et mafias

La « convergence » est très bien décrite par Isaia Sales, essayiste et homme politique italien, dans une tribune du journal La Repubblica (02/04/2023) : « Dans la sentence de 2015 du tribunal de Trapani sur le crime de Rostagno[*], il est écrit : "La pénétration de Cosa Nostra dans les affaires, les banques et l’appareil d’État a été vraisemblablement favorisé par le rôle grandissant de la confrérie maçonnique ». In « M » come Massoneria. I. Sales nous montre que le « noyautage » se fait dans les deux sens et qu’il est consubstantiel à la grande criminalité italienne : « (…) la relation entre mafias et franc-maçonnerie doit s'inscrire dans l'histoire des relations en Italie entre les classes dominantes et la criminalité. ». Nous pouvons parler d’un soutien mutuel [**).

[*]Mauro Rostagno est un journaliste italien assassiné par Cosa Nostra (Septembre 1988)

[**] Ainsi, selon des enquêteurs, des loges maçonniques auraient aidé et protégé Matteo Messina Denaro, chef de Cosa Nostra, dans sa longue cavale (1993-2023)

Convergence banques-Mafia, un exemple parmi d’autres

En 2015, une enquête fait état de liens entre un gros entrepreneur sicilien accusé d’être en « odeur de mafia » et des dirigeants de la grande banque italienne UniCredit. Deux de ces banquiers seront poursuivis, dont le vice-président. Le versant bancaire de l’enquête ne semble déboucher sur rien, à ma connaissance. Aucune complicité n’est attribuée aux deux dirigeants, mais cette affaire montre une chose : les responsables d’une des plus grandes banques d’Italie savaient… comme pour les banques anglo-saxonne touchées par des affaires de blanchiment d’argent des narcotrafiquants. Vous avez dit convergences...

Une actualité… convergente

Nous avons pu observer que l’unité « réussie » de l’Allemagne n’a pas produit de Mafias allemandes et que l’unité italienne s’est faite sur la base d’une « étatisation manquée ». Ce travail, inachevé, a donné des mafias, en Italie.

L’on peut rétorquer que l’Allemagne a produit Hitler et les abominations du régime nazi. L’on peut noter, également, que l’Italie a s’est donnée, avant l’Allemagne, un régime fasciste, avec son cortège de violations des libertés publiques. Enfin, nous retiendrons que ce régime ne s’est attaqué qu’à « l’aile militaire » des mafias, se gardant bien de toucher à « l’humus mafieux », c'est-à-dire ce qui produit un « besoin de mafia » (de Saint-Victor).

Aujourd’hui, alors que l’Europe réentend le bruit de bottes et le son du canon, des mouvements politiques d’extrême-droite ont le vent en poupe sur ce continent. L’Italie, décidément « laboratoire politique européen », s’est dotée d’un gouvernement dirigé par une Présidente du Conseil (Première Ministre) issue d’un parti héritier du fascisme. Ironie (amère) de l’Histoire, Georgia Meloni est désignée à ce poste, un siècle après la marche sur Rome, qui allait déboucher sur plus de vingt ans de régime dictatorial. Est-ce que l’Histoire bégaie ? Parallèlement à la situation italienne, nous observons une Allemagne démocratique qui réarme, même chose pour le Japon démocratique.

En tout cas, force est de constater que les systèmes mafieux « à l’italienne » se sont étendus en Europe. L’exemple de la progression de l’implantation de « familles » de la ‘Ndrangheta, en Allemagne, en ce premier quart du 21ème siècle, illustre cette « colonisation mafieuse ». Voir chapitre « Das ist ein Mafia ».

A travers les époques, les mafias se sont adaptées à tous les régimes politiques. C’est « normal », puisqu’elles ne sont pas des « nouveaux États » mais des parasites. La période actuelle s’annonce agitée, ces mafias auront certainement leur fonction : parasiter les États et accompagner les Pouvoirs les plus conservateurs.

Il faut rappeler que l’idée de base de ce blog, est de poser la question : Corse : Mafia or not Mafia ? La méthode : décortiquer les systèmes mafieux, là où ils sont le mieux documentés -Italie, Japon- pour essayer de voir s’il existe des éléments de comparaison pertinents. Le lecteur peut faire le tri.

Les prochains articles seront recentrés sur la Corse. Nous verrons, d’abord, que les liens entre les bandits, le Politique et des entrepreneurs n’est pas nouveau. Nous regarderons, ensuite, la genèse et l’évolution du système clientélaire et nous essayerons de voir s’il est le ferment d’un système mafieux.

Bibliographie

Mala setta. Alle origini di mafia e camorra-1859-1878. Francesco Benigno. Ed. Einaudi (2015)

Camorra e polizia nella Napoli borbonica (1840-1860). Antonio Fiore. Ed. Federico II University Press Consultable en ligne ICI

Les bandits. Eric J. Hobsbawm. Ed. La Découverte

Les mafias. Isabelle Sommier. Ed. Monchrestien

Les hommes du déshonneur. Les stupéfiantes confessions du repenti Antonio Calderone. Pino Arlaccchi. Ed. Albin Michel

La rete dei invisibili. Nicola Gratteri-Antonio Nicaso. Mondadori Ed.

Les dernières années de la Mafia. Marcelle Padovani. Ed. Gallimard

L'infiltration mafieuse dans l'économie légale. Clotilde Champeyrache. Ed. L’Harmattan

La création des régions autonomes à statut spécial en Italie. Ernest Weibel. Ed. Droz

Histoire de la Sicile – Des origines à nos jours. Jean-Yves Frétigné. Fayard-Pluriel

Retour à Berlin. Journal d’Allemagne 1997. Brigitte Sauzay. Ed. Plon

L’empire allemand (1871-1918). Jean-Marie Flonneau. In Le Reich allemand De Bismarck à Hitler ((1848-1945. Armand Colin

De la prochaine guerre avec l’Allemagne. Philippe Delmas. Ed. Odile Jacob

La Défaite de l'Occident. Emmanuel Todd. Ed. Gallimard (2024)

L'Europe au 19ème siècle. Des nations aux nationalismes. Jean-Claude Caron, Michel Vernus. Armand Colin

L’âge des extrêmes. Histoire du court XXè siècle. Éric J. Hobsbawn. Ed. complexe

Articles, rapports et revues en ligne

Site Kertable.fr. « La France et la construction de nouveaux États : les unités italiennes et allemandes entre 1852 et 1871

Le scandale de Sotchi (1979) Corruption en URSS

Concurrence et confusion des discours sur le crime organisé en Russie. Gilles Favarel-Garrigues. In revue Cultures et conflits 2001/2 (n°42)

La chasse aux oligarques russes est ouverte. Ibrahim Warde. Le Monde Diplomatique – Septembre 2022

La sicilia nel 1876. Rapporto di Leopoldo Franchetti et Sidney Sonnino « Progetto Manuzio »

L’État libéral et la "question sicilienne" (1861-1876). Réflexions sur l'historiographie de la formation de l'Etat unitaire en Italie. Jean-Louis Briquet. In revue Le mouvement social 1999/2 (n°187)

La Sicile : un laboratoire politique à l’époque de la Monarchie libérale (1860-1922) Jean-Yves Frétigné Cahiers de la Méditerranée

Entre brigandage et guerre civile – l’Italie des années 1860. Pierre-Yves Manchon (université Aix - Marseille)

L'économie mafieuse : entre principe de territorialité et extraterritorialité. Clotilde Champeyrache. In revue Hérodote 2013/4 (n°151)

Mafia et entreprises (Exemples). Umberto Santino

Mezzogiorno autonome et Mezzogiorno dépendant : parcours de développement dans le sud de l'Italie. Natalia Faraoni. In revue Pôle Sud. 2013/1 (n°38)

Ordres juridiques ordres mafieux. Deborah Puccio. In Droit et société 2019/3 (N°103)

Au-delà de la participation à l'association de type mafieux : le concours externe. Marco Venturoli. In Revue de science criminelle et de droit pénal comparé-2017/1 (N°1)

Entretien avec Tommaso Buschetta. La Repubbica, dans Courrier International (17 Mars 2005)

Audition Tommaso Buschetta, devant la Commission parlementaire « Anti Mafia ». (audio) Novembre 1992

Misère et banditisme au XVIème siècle.Fernand Braudel. Annales 1947

L'alfabeto delle mafie: "M" come massoneria. La Repubblica 02 Avril 2023

Franc-maçonnerie et mafia : le cas de la Calabre à la fin du XXe siècle. Jacques de Saint-Victor. In La chaîne d’union 2016/4 (n°78)

“Criminalità organizzata e politica in Calabria fra XIX e XX secolo”. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Rapport commission parlementaire bicamérale « sur le phénomène des mafias » (2018)