En 2022, la spéculation sur les marchés des matières premières a tiré les prix vers le haut, particulièrement sur les céréales, avec des conséquences dramatiques pour les pays pauvres dépendant de l'acheminement mondial. Tout comme les émeutes de la faim de 2008, les conséquences peuvent être désastreuses et paradoxales : une famine peut côtoyer une crise de surproduction. Pour comprendre cette déconnexion entre les prix et la production, il faut comprendre la façon dont le grain est devenu un actif financier, comment les céréales ont été financiarisées.

Cet article est un chapitre provenant du livre Au bal des prédateurs, 2020 - 2023 spéculation sur les marchés de matières premières

sur le même sujet on peut lire

Petite histoire des marchés à terme

la souveraineté alimentaire, nouvelle excuse du productivisme agricole

Crise agricole, pourquoi l'écologie n'est pas le problème

Quand les céréales font l'État

Pour l'anthropologue anarchiste James C. Scott 120, qui s'intéresse à la naissance des États et aux résistances qu'elles provoquent, tout commence avec le grain. Dans son livre Against the grain Scott s'est concentré sur la Mésopotamie (« au milieu des fleuves » en grec), l'actuel Irak, car c'est là qu’apparaissent vers la fin du quatrième millénaire avant notre ère, les premiers États. La révolution agricole, celle des cultures et de la domestication, accompagne la création des villes et des cités-États indépendantes, parfois regroupées, de gré ou de force, en Royaume ou en Empire.

Pour Scott, l'agriculture et plus particulièrement les cultures céréalières sont la matrice de la naissance étatique. En effet, seules les céréales permettent la concentration de la production, de l'appropriation, le prélèvement fiscal, la naissance de registre cadastraux, le stockage et le rationnement. Autant d’éléments qui président à la construction d'un État et auxquels n'étaient pas soumis les chasseurs-cueilleurs.

«L'homme a domestiqué la graminée sauvage en céréale et la céréale a “apprivoisé“ le chasseur- cueilleur au point de le transformer en agriculteur» 121 écrivent les auteurs de L'homme et le grain. Les premiers États étaient donc des États céréaliers.

Les céréales fournissant un calendrier agraire, donc une organisation collective, la base alimentaire d'une population sédentarisée et le grain une unité d'imposition. Scott remarque que seul une poignée de céréales permet cela. Le riz, le blé, l'orge, le maïs, le sorgho et le millet. Il n'y a pas eu d'État du pois chiche ou de la lentille, car seul les céréales possèdent toutes les qualités à la fois calorique mais aussi logistique. Évaluation, division, stockage, transport facilitent l'appropriation d'excédent et son évaluation par le fisc.

Agrandissement : Illustration 1

Quand les céréales font le marché

Comme on l'a vu dans le chapitre sur Chicago, c'est précisément ces même qualités propres aux céréales qui président à la mise en place d'un marché. Standardisation et facilité logistique, font du grain la première marchandise « liquide » comme l'écrit William Cronon dans son livre sur Nature's Metropolis.

Une marchandise qui coule dans les wagons, les élévateurs, les silos, les rails, les canaux dans des machines qui le trient et le stockent. Une marchandise qui disparaît et circule sous sa forme abstraite, virtuellement via des reçus ou des câbles télégraphiques.

Cette polysémie du mot marché, hier place où s'échangeait la marchandise physique, aujourd'hui lieu virtuel où s'ajuste le prix grâce aux lois de l'offre et de la demande, trouve son origine en France dans le tournant libéral de 1760. Car c'est au grain que les physiocrates, les partisan du laissez-faire vont s'attaquer en premier lieu.

XVIII : libéralisation du grain en France

Dans une économie dominée par l'agriculture, les céréales constituent un secteur pilote des politiques économique. L'État monarchique du XVIIIe avait réussi à mettre un terme aux grandes famines qui avaient ravagées les populations aux siècles précédents grâce à une politique constante d'intervention sur les marchés et la mise en place du stockage.

Dans la France du XVIIIe, les physiocrates vont se focaliser sur les grains, associant la liberté économiques, de la fixation des prix et libre circulation des marchandises, à la lutte contre la tyrannie. Les Lumières économiques veulent libérer le grain et le pain des pesantes contraintes « paternalo-dirigistes » et cela veut dire « prendre la bastille idéologique de l'Ancien Régime »122 écrit Steven Kaplan, le spécialiste américain de la baguette française.

Sous l'Ancien Régime, le marché est un lieu où se réunissent les acheteurs et vendeurs inscrits au greffe de commerce, régie par des règles et sous le regards d'agents de police. Sur ce marché le grain et la farine sont présents physiquement. La police à la liberté d'y faire respecter les lois dans l'intérêt général et au détriment de la liberté individuelle.

En 1763 et 1764 deux lois marquent une rupture brutale avec cet ordre. La croissance supplante la sécurité. N'importe qui peut faire commerce sans contrôle. Le marché devient une doctrine, celle de la libre fixation des prix par l'offre et la demande non plus un lieu physique d'échange. Le « bon prix » du pain sera fixé librement. Tout ce qui était secret ou amorale (spéculation, monopole, stockage quand les prix montent, exportation pour profiter de meilleurs prix ailleurs) devient autorisé. Ces lois inaugurent une décennie de turbulence, culminant dans la guerre des farines (1775) qui succéda aux mauvaises récoltes de 1773 et 1774, et provoquèrent une hausse des prix et la chute du contrôleur général, Turgot, lecteur et inspirateur d'Adam Smith, qui mène la deuxième vague de libéralisation de 1776.

Agrandissement : Illustration 2

Dans son livre Raisonner sur les blés, l'historien Steven Kaplan, recense toutes les résistances liées à cette libéralisation à marche forcée. Le doublement des prix du blé rompt l'accord tacite entre le roi et le peuple Personne ne croit à la thèse officielle de la « cherté physique » du pain.

La paranoïa envahi le peuple, les émeutes se multiplient. La peur de l'exportation, la suspicion de stocks visant à provoquer des hausses de prix artificielles, le paiement d'un prix jugé juste qu'on fixe sois-même ... La rue parle de “disette factice“.

En 1775 on dénombre 123 émeutes dans le Nord et l'Ouest du royaume. Il fallut pas loin de 25.000 soldats pour y mettre fin.

La guerre des idées fait rage aussi. En 1770, Galiani, un abbé italien publie anonymement Le dialogue sur le commerce des blés qui ouvre le débat sur la libéralisation des céréales. Diderot soutient le livre contre les physiocrates et parle de « pacte de la famine ». Le processus d'enarrhement qui vise à acheter le grain sur pied et donc à s'approprier les récoltes futures est vu comme antisocial et criminel. Diderot regrette que le grain devienne un « objet de la finance », la stabilité doit être la priorité. On ne s'attaque pas aux céréales.

La spéculation ou la « disette fictive »

Ce que révèle l'épisode de la Guerre des farines et la peur d'une pénurie artificielle est une juste intuition du peuple. Longtemps les historiens ont analysé les famines du Moyen-Âge sur un mode malthusien : la production agricole ne pouvait pas suivre la hausse de la démographie123. Le progrès de la révolution verte et l'accroissement de le productivité agricole devrait logiquement à supprimer ce problème. Hors ce n'est pas le cas. Une nouvelle analyse, ouverte en 1981 par l'économiste Amartya Sen et son livre Poverty and famines. Partant de son pays, le Bengale de 1943, il analyse que les famines naissent moins du manque de nourriture que des conditions politiques et de la spéculation.

Pour l'historien de l'économie Alessandro Stanziani, en Europe ou en Asie entre le XII et le XIX, les aléas climatiques ou les guerres peuvent provoquer des crises importantes mais pour qu'une mauvaise récolte se transforme en famine il faut nécessairement que le marché s'en mêle124. Les crises, aussi violentent soient-elles, peuvent provoquer une disette qui peut ébranler l'ordre politique. Des mauvaises récoltes qui s'accumulent peuvent fragiliser une population carencée sur laquelle les épidémies peuvent se propager plus facilement. Mais c'est lorsque ces crises sont accentuées par les spéculations marchandes qu'elles prennent une tournure plus grave. Les famines sont un problème de sciences sociales plutôt que de sciences naturelles.

Le XIIe siècle correspond à ce qu'on a appelait la période du « Grand défrichement » caractérisée par une amélioration de la production agricole et une urbanisation de l'Europe. En Italie sur 12,5 millions d'habitants près de 3 millions vivent en ville125. L'Européen moyen consomme presque 300 kilos de blé par an, et les urbains représentent autant de personnes qui achètent leur nourriture et ne la produisent pas. Les villes assurent la sécurité alimentaire de leurs habitants. Elles régulent les prix, limitent les mouvements d'exportations, stockent, et mènent des politiques agricoles dans leur entourage proche visant à assurer leur souveraineté. Les disettes obéissent à des mécanismes complexes, mais il s'agit toujours d'un problème d'accès par les prix, pas d'une carence en matière de production126.

Si les céréales ont une telle importance c'est parce qu'elles assurent la base alimentaire des populations. Du XVIe au XIXe, le blé fournit 50 à 70% de l'alimentation des européens et le riz 80 à 90 % de celle des asiatiques127. En même temps, l'agriculture relevait d'une production vivrière. Les céréales voyagent rarement loin. Les grains étaient vendus localement, seul une petite partie étant destinée au marché. La régulation est, selon les termes de Stanziani, « musclée ».

Stanziani date le démantèlement dans la seconde moitié du XIX, c'est-à-dire à une date où paradoxalement la productivité s'accroît et les réseaux de communications et de transports permettent d'exporter plus facilement. À cette époque, l'Occident entame sa deuxième révolution industrielle qui est aussi une révolution financière. La révolution logistique et celle des transports permettent de faire circuler le blé sur toute la planète.

L'interconnexion des bourses entre elles opère l'ajustement du prix au niveau mondial. Les pays se lancent dans un processus de spécialisation au niveau mondial, obligeant certaines puissances, jusqu'ici autosuffisantes, à importer128. À la fin du XIXe, le mouvement populiste américain dénonce les spéculateurs et la déconnexion entre les prix et la production. Les prix, déterminés par les contrats à terme, soumis à la volatilité et aux manipulations, génèrent des pénuries peuvent succéder aux crises de surproduction, indépendamment des récoltes.

Le reste du monde lui connaît des famines. L'Inde (8 à 10 millions de morts 1876 à 1879 puis dix millions de plus dix ans plus tard), la Chine (20 millions de morts sur la même période). Un million de morts au Brésil. La Grande famine mondiale de 1876 à 1878, qui touche aussi Colombie, Vénézuela, Indonésie, Vietnam, Philippine, Algérie, Maroc, Éthiopie aurait tué 3% de la population mondiale, si l'on compte les cascades de conséquences qu'elle entraîne comme les pandémies et les zoonoses comme la tuberculose bovine, conséquence d'un cheptel mal nourri.

Comment expliquer une telle hécatombe au moment où le commerce et les transports semblent triompher ? Pour Stanziani, les explications météorologiques sont manifestement insuffisantes pour expliquer la multiplication des famines129. À l'époque la croissance est exceptionnelle. Les USA et la Russie font croître leur surplus et les prix ne cessent de dégringoler. Le colonialisme exige que les marchandises circulent. En pleine disette, en Inde les anglais continuent les exportations. Pareil au Maghreb pour les français. Les producteurs locaux doivent se brancher sur les marchés internationaux. La révolution des transports peut aussi paradoxalement aggraver la situation. Elle peut mettre à terre une agriculture vivrière incapable de rivaliser avec les importations russes ou américaines.

1929-2011

Nous allons ici balayer rapidement le vingtième siècles et comprendre en quoi l'analyse qui fait des famines un fait social et politique plus qu'un problème physique est particulièrement opérante, notamment pour un siècle qui a vu sa productivité accroître de manière vertigineuse. Pourquoi et comment cette société arrive à mettre une quantité toujours plus importante de nourriture à la poubelle tout en générant une masse constamment croissante d'affamés.

La grande euphorie spéculative qui débouchera sur la crise de 1929 appelle une réglementation politique. Aux USA, le président Hoover (1929-1933) sera incapable de prendre position contre les banquiers et il faudra attendre son successeur Franklin Roosevelt130, pour la mise en place d'une régulation qui durera soixante ans. Le Glass StealAct de 1933 est la grande loi qui permet la séparation des activités de dépôt et celle de financement. Les banques ne peuvent plus spéculer avec l'épargne.

Sur le marché des matières premières, la législation essaie de limiter les prises de positions risquées par des acteurs extérieurs aux denrées qu'ils échangent via des plafond. Des limites qui seront repoussées à partir des années 1970 et totalement supprimée à la veille du millénaire suivant par l'administration Clinton. Ce démantèlement, dont on a parlé dans la partie précédente sur l'énergie, concerne tous les marchés dérivés, c'est-à-dire aussi bien le pétrole que le maïs.

Dix ans auparavant Goldmans Sachs avait préparé la ruée vers la matières premières en créant un indice boursier (Goldman Sachs commodities index) sur 25 produits (du sucre à l'aluminium) qui devait permettre aux investisseurs de mieux gérer leur portefeuille. Après une nouvelle euphorie financière en 2000, la bulle internet, les investisseurs commencent à se tourner vers des matières tangibles : les matières premières. Ça tombe bien, ils ont les outils financiers pour le faire et la législation vient de sauter.

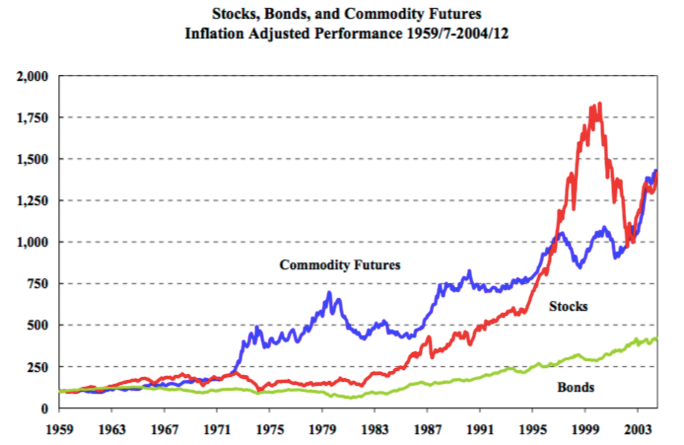

En 2004 deux universitaires de renoms, Gary Gorton et Gert Rouwenhorst, publient pour le compte d'AIG (assureur et entreprise en service financier, qui en 2008 frôlera la faillite mais sera renfloué par l'État américain moyennant 182 milliards de dollars) un article présentant les matières premières comme la nouvelle poule aux œufs d'or. Faits et fantasmes à propos des contrats à terme sur matières premières participera à la popularité des nouveaux contrats, popularisant l'idée qu'il serait possible d'y trouver des rendements plus élevées qu'ailleurs.

Les investisseurs pourraient y recevoir une sorte de « prime de risque » de la part d'agriculteurs et de compagnies pétrolières voulant se prémunir contre la fluctuation des prix. Le boom des matières premières était lancé. Les nouveaux indices boursiers se multiplièrent et les fonds affluèrent.

Historiquement les banques n'avaient pas le droit d'investir sur les marchés de matières premières agricoles. Mais les déréglementations des années 1980 (Reagonomics) et 1990 (années Clinton) vont leur ouvrir les portes.

Agrandissement : Illustration 3

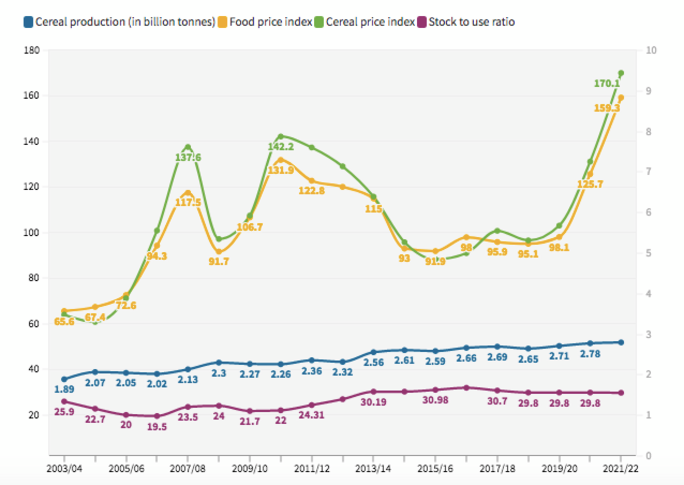

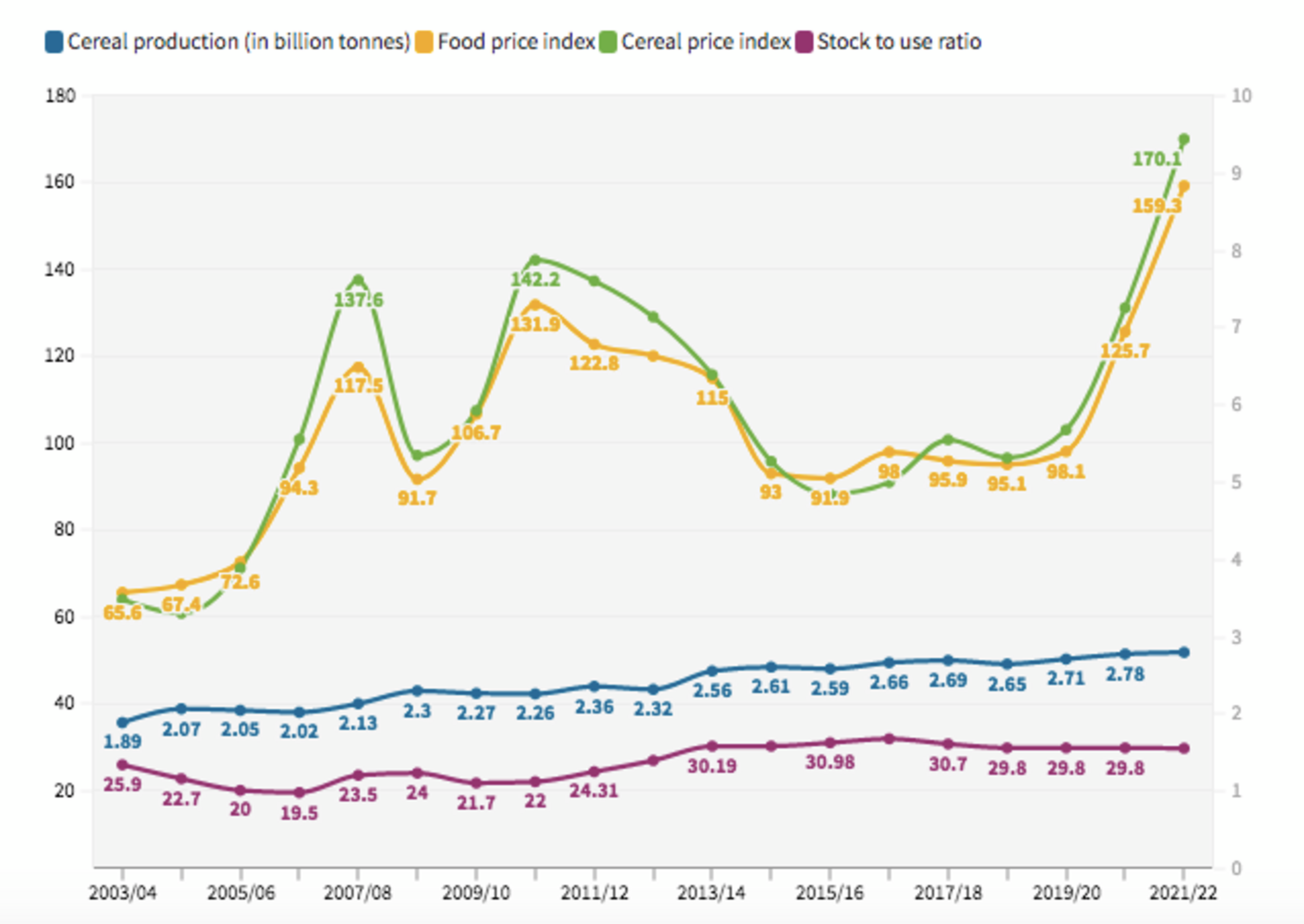

Et de fait dans la première décennie du XXIe les prix des céréales (blé, maïs, riz) accusent d'une augmentation de 150%. Moins de dix ans après la dérégulation promue par les Democrates, des émeutes de la faim et des mouvements sociaux éclatent dans une soixantaine de pays dont l'approvisionnement est lié au marché mondial et où la nourriture constitue un important un important poste de dépense.

Les explications officielles tournent autour de trois critères. La hausse de la demande chinoise en viande (qui décuple la demande en céréales), la consommation en biocarburant (40% du maïs américain termine dans le réservoir des voitures) et enfin une légère chute de la production pour l'année 2007 (de 606,7 contre 614,5 millions de tonnes l’année précédente). Ces explications furent avancées par les partisans du marché pour dédouaner ce dernier de toute responsabilité.

Manifestement elles ne suffisent pas à expliquer les émeutes de 2008. La Chine et l'Inde, qui tirent la demande ont exportés ces années là. Il n’y a pas eu de « croissance soudaine » de la demande selon la FAO131.

Encore une fois une partie de cette hausse est à chercher du côté des marchés. Après la crise de 2008, les taux d'intérêts de la FED frôlent le zéro. Les mesures d'assouplissement quantitatif (quantitative easing) inondent le marché de liquidités. C'est cet argent qui va grossir la dette des frackers et faire naître le miracle des schistes américains, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Cet afflux de monnaie, dont l'objectif premier est d'éteindre le feu de la crise financière va alors de nouveau servir aux spéculateurs. La création d'argent va alors inonder le marché des matières premières et le tirer à la hausse.

Nouvelle crise en 2011

Les prix des céréales et du pétrole sont tirés par le haut. En mai, en plein Printemps Arabes, pendant l'insurrection libyenne, Rex Tillerson alors patron d'Exxon explique au Sénat que le baril devrait être à 60 ou 60 dollars. Pas plus. Il ne comprend pas pourquoi il coûte cinquante dollars de plus132. En quinze ans l'économie aura donc connu trois crises majeures de hausse des prix (2008, 2011 et 2020) plongeant des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire.

Il est difficile de savoir qu'elle est la part de responsabilité de la spéculation dans la fixation d'un prix. Pour y répondre il faudrait connaître le vrai prix d'une marchandise, si tant est qu'il existe, à un instant précis. Les études varient affirmant que la spéculation augmente les prix de 10 à 15% pour les céréales ou de 20 à 25% pour le pétrole (qui à lui même une incidence sur les céréales). Ce qu'il est possible de prouver c'est la part de transactions purement spéculatives sur le marché. Les données les plus précises sont celles du commitment of traders de la CFTC publiées chaque semaine. Sur le CBOT, les spéculateurs qui détiennent un tiers des positions avant les lois de dérégulation de 1999 passent à deux tiers dix ans plus tard, c'est-à-dire au moment des émeutes de la faim. Ces investisseurs ne misent désormais plus que sur une chose : la hausse. Ils ne contrôlent pas la hausse des prix mais ils « appuient sur l'accélérateur » selon les termes d'un commissaire de la CFTC133. Les dérivés et leur perspective de gains faciles génèrent l'instabilité qu'ils étaient censés combattre.

Au G20 de Cannes en novembre 2011 les déclarations se multiplient contre la spéculation. Nicolas Sarkozy et Barack Obama semblent découvrir les marchés dérivés et leur incidence sur le monde réel. Mais la régulation ne fait pas l'unanimité car certains profitent de cette volatilité et de cette hausse des prix. En 2010 et 2011 les banques annoncent des chiffres records. Les grands gagnants sont aussi les Bourses qui touchent des commissions sur les transactions. L e CME group fait la moitié de son chiffre d’affaire grâces à une commission de trente cents sur les transactions sur les dérivés de matières premières en 2010.

Aux USA, la loi Dodd-Frank Act de 2010, même si elle n’est pas aussi sévère que le Glass Steal act, est un début. Elle vient annuler l’absence de limite de position de 1999 qui permettait d'acheter n'importe qu'elle quantité. Le lobby bancaire, par l’intermédiaire du parti Républicain qui a conquis en octobre 2010 la majorité à la Chambre essaie de faire capoter la réforme bancaire. Notamment en divisant par deux la subvention à la CFTC. En France la Loi de séparation et de régulation des activités bancaires promise par Hollande est un leurre vidé de sa substance134. Face au lobby des grandes banques françaises et à l'absence de courage des socialistes celle-ci ne viendra ni séparer les activités de prêt de celles sur les marchés, ni taxer le trading à haute fréquence, comme le président « ennemi de la finance » le laissait entendre.

Quand le pétrole tire à la hausse l'alimentation

En juillet 2008, quand le baril frôle les 147 dollars, il n'y a ni guerre en Arabie Saoudite ni révolution en Iran. Certes la Chine tire la demande, mais la récession des USA et de l'Europe maintient la demande à un niveau constant. La production elle aussi stagne. Il n'y a donc aucune raison pour que le pétrole atteigne un tel niveau. Le château de carte des prêts hypothécaires venait de s'écrouler, comme huit ans auparavant le ballon de baudruche de la bulle internet. Les investisseurs continuaient de se tourner vers des valeurs sûres, des biens tangibles comme les matières premières. La Banque centrale Européenne le dit elle-même. De 2000 à 2008 le prix du pétrole est de 15% supérieur à ce qu'il devrait être135. Et pour l'agriculture industrielle, le pétrole est important. Mécanisation, engrais, transport. L'agriculture carbure aux fossiles et la hausse de l'or noir se ressent immanquablement dans le prix des céréales. Ces derniers sont alors doublement touchés. Directement par la spéculation, et indirectement par le pétrole.

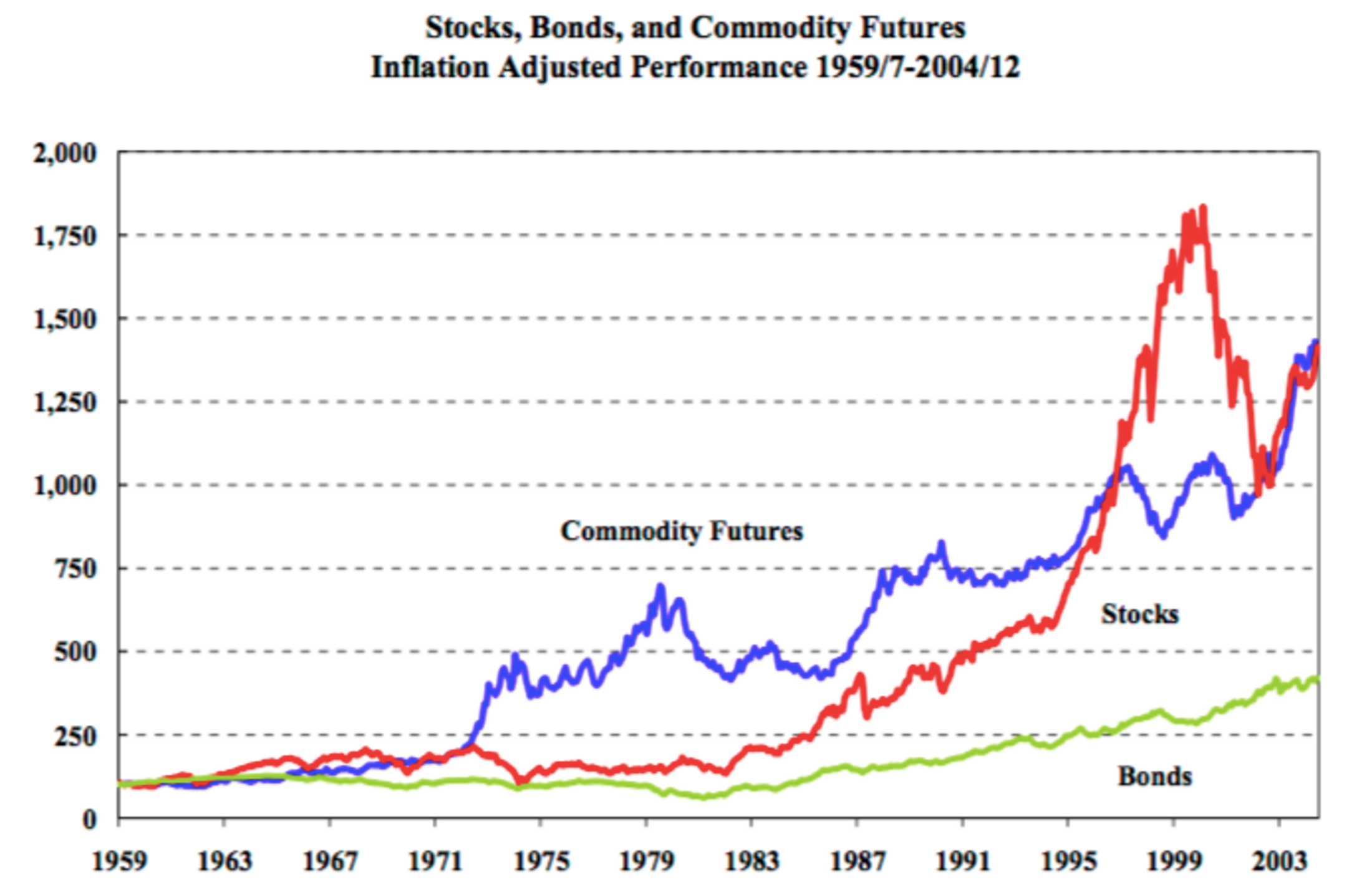

Dans une étude de 2012, deux économistes136 révèlent que des indices boursiers se déplacent désormais en « tandem ». Le pétrole et les céréales qui, dix ans auparavant, avaient leur « propre dynamique » évoluent désormais de concert. Le marché du pétrole ajoute un peu désormais de sa volatilité à celui de l'alimentation.

Agrandissement : Illustration 4

2020-2022, troisième crise du jeune millénaire

Quand fin 2019 la COVID-19 commence à se répandre en Chine, le pays doit déjà faire face à une autre épidémie. La peste porcine africaine (PPA) n'est pas dangereuse pour l'homme mais elle va provoquer une véritable hécatombe du cheptel porcin en Asie. Et comme c'est la Chine qui tire la demande mondiale, qui fait et défait les marchés, ce choc va se ressentir dans toutes les places financières du monde.

Depuis sa découverte en mars 2017 à Irkoutsk près du lac Baïkal en Sibérie, la PPA progresse à pas feutrée vers la Chine où elle sera détectée début août 2018. Mais c'est alors 73 cas dans vingt provinces auxquelles les chinois doivent faire face. En a peine quatre mois la Chine abat 600.000 porcs. Parallèlement elle interdit le transport d'animaux d'une province à une autre. Mais il semblerait que la moitié des cas soient propagés par des personnes ou des véhicules, via les chaussures ou les pneus, qui transportent la maladie137. Fin novembre la PPA est aux portes de Pékin. En janvier 2019 elle se répand à onze pays voisins.

Les Chiffres chinois concernant la PPA sont difficiles à avoir138. Le cheptel de 2017 comptait 441 millions de porcs. Les mesures d'abattages massifs concerneraient 31% du cheptel, d'autres sources parlent de 45%139, autour de 102 millions de bêtes.

La Chine est le plus gros producteur mondial avec un peu moins de la moitié de la production. En septembre 2019 les prix ont déjà augmenté de 9,5%140 sur son marché intérieur. Sachant que l'alimentation du porc constitue les deux tiers de son coût de production, le surplus de céréales qui ne trouve plus preneur fait chuter les prix. La baisse de la demande en soja est de 8%141. Le marché intérieur chinois du maïs s'effondre : il n'y a plus de demande. La FAO souligne que la conjoncture est exceptionnelle pour les pays producteurs de porcs en dehors de la Chine. Le fait qu'un pays qui représente la moitié de la production mondiale perde un tiers de son cheptel débouche sur une situation inédite : des prix haut, une demande en importation sans commune mesure, et l'aliment qui baisse142. À mesure que les prix de la viande explose, ceux des céréales chutent.

L'appel d'air crée par la PPA est énorme. Les abattages chinois représenteraient huit fois la production française de porcs. Tous les pays vont alors chercher à exporter. Un courtier en matière première cité par le Financial Times résume la situation « La chine achète définitivement tout et tout ce qui est disponible pour le moment. Ils vont de pays en pays en aspirant tout ce qui est disponible »143.

Mais les américains, sur la deuxième place du podium des producteurs, sont lancés dans une guerre commerciale ne peuvent pas profiter immédiatement de la ruée vers l'Orient. C'est donc les troisièmes qui vont rafler la mise : les européens. En France le lobby porcin breton cherche à obtenir ce marché. En mars 2019 lors de la visites de Xi Jinping en France les lobbys agricoles sont conviés à l'Élysée pour venir “profiter“ de la grippe aviaire et de la PPA144. En mars 2020, 2.000 cochons prennent l'avion depuis l'aéroport de Brest pour rejoindre la Chine145. Les chinois mangent du cochon breton, le lobby est aux anges.

Mais à partir de septembre 2020 les portes vont se refermer progressivement. La Chine reconstitue son cheptel. Elle accélère la construction de gigantesque fermes usines, véritables immeubles de 9 à 10 étages avec un millier de porcs par pallier. Certaines fermes peuvent concentrer jusqu'à 36.000 truies. Les fermes se mettent aux normes de la biosécurité et deviennent de véritables forteresse146.

Par conséquence, les importations de maïs qui étaient tombées à 7 millions de tonnes remontent brutalement à 29 millions en 2022. Le prix du maïs s'affole. En octobre 2021, à Chicago il est au plus haut depuis dix ans.

En parallèle une autre pandémie paralyse les activités humaines. Les différents variants du Sars- Cov 2, l'attente d'un vaccin, de la fin des confinements déstabilisent les marchés. Les normes de biosécurités censées sécuriser les élevages ne sont pas infaillibles. Qui plus est elles accroissent les conditions et le type d'élevage qui président aux épidémies (promiscuité, claustration, faible diversité génétique, gigantisme). La situation est donc totalement instable pour les marchés qui continuent de s'envoler.

Agrandissement : Illustration 5

Guerre et peste

Alors que les prix, tirés par la relance chinoise, sont déjà haut, la Russie envahit l'Ukraine le 24 février 2022. Pour les marchés la situation s'aggrave encore. Le grenier à blé de l'Europe (un tiers du blé et 20% du maïs mondial) est perturbé. Probablement que l'envahisseur, premier producteur de blé et troisième de pétrole, devra faire face à un nouveau train de sanctions. Les investisseurs vont saisir l'occasion.

Au cours de la première semaine de mars, immédiatement après le déclenchement de la guerre, les fonds indiciels (ETF) liées aux matières premières reçoivent un afflux d'investissements. En avril, les ETF agricoles bénéficient en un mois de six fois plus d'investissements que sur l'ensemble de l'année précédente147. Sur le marché parisien du blé meunier (MATIF), la référence pour l'Europe, la part des spéculateurs dans les contrats à terme sur le blé côté acheteur est passée de 23 % en mai 2018 à 72 % en avril 2022148. Sept acheteurs sur dix étaient des spéculateurs pariant sur une hausse des prix. L'étude The hunger profiteers d'un conglomérat de journalistes d'investigation européen apporte les preuves d'un afflux massif d'investisseurs sur les marchés de céréales. Tout le monde veut profiter de la hausse.

À la fin de l'année 2022 les chiffres des sociétés de négoces commencent à être publiés. Cargill est à +141% de bénéfices sur l'année. « C'est payant d'être le roi de l'incertitude » écrit Bloomberg149 à propos de Cargill qui annonce ses meilleurs revenus depuis sa création il y a 157 ans. Cargill, c'est le C du quartet ABCD, les quatre entreprises qui détiennent le commerce mondiale de matières agricoles. Ses concurrents eux aussi annoncent des chiffres records. Archer, le A, annonce un « tournant majeur » et ses bénéfices les plus importants depuis 120 ans. Bunge c'est +738% sur la pandémie et +1421% sur la guerre150.

Les négociants en matières énergétiques aussi annoncent des chiffres records, avec une multiplication par deux ou par trois de leurs chiffres d'affaires. Glencore, champion toute catégorie, poussé par la demande en charbon, plastronne à 661% de hausse.

Les cinq plus grosses sociétés de négoces, détiennent les moyens de transports. En plus des moyens de stockages, sur lesquels n’existent pas de chiffres, elles affrètent des navires (1.300 vraquiers pour les matières agricoles et 1.300 tankers pour les matières énergétiques)151 ce qui en fait les plus grands affréteurs du monde.

La plupart des sociétés de négoces sont Suisses, ou domiciliés en Suisse. Dans le top dix des sociétés helvétiques qui génèrent le plus gros chiffre d'affaire on retrouve six sociétés de négoces. Alors qu'elles ne constituent que 0,1% des entreprises Suisse, celle-ci représentent jusqu'à 8% du PIB national. Selon l'ONG Public Eye, 50% du commerce mondial de céréales et de café, 40% du commerce de charbon et un tiers du commerce de pétrole et de cacao, transit par des entreprises helvète. Mais la marchandise circule virtuellement sur le territoire, jamais physiquement152.

Au moment où les prix des céréales explosent avec la guerre en Ukraine, les sociétés de négoces s'en mettent plein les poches. Début avril, la FAO publie les chiffres de la production mondiale. La production céréalière mondiale baissera en effet de ... -0,7%. (2,8 à 2,78 milliards de tonnes). La production de blé chute de ... -0,01% (776,6 à 776,5 millions de tonnes). Des chiffres « relativement confortable » selon l'agence de l'ONU153.

Les planteurs de l'Illinois et d'Inde avaient commencé à planter pour profiter de la hausse des prix dès la reprise de l'activité chinoise (donc début 2021). « Si tout le monde reste calme, il y en aura pour tout le monde » assure un analyste dans le Washington Post. Beaucoup de sociétés de négoces n'avaient aucune raison de rester calme et tous voulaient profiter l'euphorie. Notamment Poutine qui finance sa guerre avec le blé, et agite la menace de famines. Jamais la déconnexion entre le réel et les prix n'a semblé aussi importante. « Fondamentalement, rien ne justifiait des prix aussi élevés, sinon une spéculation frénétique » écrivent les experts du rapport Cyclope, pour qui «les prix sont déconnectés des fondamentaux »154.

Agrandissement : Illustration 6

Quand le délité d'initié est autorisé

Ce qu'il est important de noter c'est le danger que représente le fait que peu d'acteurs dominent des pans entiers de l'alimentation mondiale ( 90% du marché des céréales transit par l'intermédiaire de 4 sociétés, les ABCD). Il ne s'agit pas simplement d'argent. Ces sociétés ont une activité commerciale, mais pas seulement. Elles participent à la chaîne céréalière de A à Z (semence, production, transport, stockage, vente)155.

Elles détiennent aussi et surtout des informations qui peuvent perturber l'approvisionnement, par exemple sur des mauvaises récoltes ou des problèmes de transports.

Avec la financiarisation des produits agricoles, elles détiennent les portefeuilles d'investisseurs et peuvent agir en fonction des informations qu'elles détiennent, sur les marchés. En clair, le marché dérivé agricole, est quasiment le seul marché, où la pratique illégale du délité d'initié est autorisé156. Quand les prix montent, les ABCD prétendent que les milliards de dollars de dérivés leur servent à « se couvrir ».

Mais comme les entreprises ne communiquent pas leurs chiffres par segment d'activités (commerciale et financière) il est impossible de savoir ce qui relève de la spéculation et de la couverture tant les activités sont imbriquées. Les bénéfices sont exceptionnelles, et les négociants profitent à la fois de la vente du grain et de l'affolement des marchés157.

Parfois ce sont les sociétés elles-mêmes qui cherchent à affoler les marchés. En 2009 Bunge Global Markets, la branche de Bunge qui intervient sur les marchés, passa des ordres d'achats et de ventes de soja sur le marché à terme CME. Le gendarme des dérivés, la CFTC, se rendît compte que Bunge n'avait aucunement l'intention d'exécuter ces ordres. Il s'agissait simplement de manipuler le marché et de soutenir des prix158.

Famine et surproduction : les deux faces d'une même pièce

En novembre 2022, le directeur du Programme Alimentaire mondial, alerte sur la multiplication des risques de famines159. Après le Yémen, l'Éthiopie, le Nigéria et le Soudan, la liste s'allonge avec la Somalie et l'Afghanistan. Il précise que l'initiative céréalière de la Mer Noire, accord conclu pour faciliter la sortie des céréales d'Ukraine, vise avant tout à « calmer les marchés ». Il ne s'agit toujours pas d'un problème de volume de production. C'est un problème de prix dont découle une tension sur la disponibilité. Et de fait, sur les 87 navires partis des ports ukrainiens, seuls 2 navires (3%) étaient à destinations de pays du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique. Le reste part en Asie et en Occident, principalement pour nourrir le cheptel.

La récolte de blé ukrainienne de 2022 est aussi relativement bonne, accusant une baisse de seulement 5 %, malgré les combats et le bombardements. Mais le grain est accaparé par Moscou qui pratique une sorte de « blanchiment de céréales ». En effet les exportations russes depuis Sebastopol sont multipliées mystérieusement par quinze sur l'année 2022 par rapport au chiffres de 2014, depuis son annexion160.

L'accord permet d'exporter cinq millions de tonnes de céréales par mois calme les marchés. Ce qui permet à l'Ukraine de retrouver un niveau d'exportation similaire aux années précédents la guerre. Au niveau mondial, la récolte 2022/2023 devrait battre tous les records avec 763 millions de tonnes161. Les moissons russe et australienne ont été exceptionnelles, celle en Europe correcte. Le blé passe sous la barre des 300 euros la tonne, bien loin des niveau stratosphérique de mi-mai (438 euros la tonne). Ça reste toujours 20% à 30% plus élevé qu'avant les confinements et la guerre.

Et si le cours du blé est baissier, le mal est fait. Les prix mettent toujours plus de temps à descendre qu'a monter. Le Liban « la Suisse du Moyen-Orient » compte désormais 78% de pauvres, et un tiers des libanais sont dans une extrême précarité. Avec une inflation alimentaire à 2.000%, le pays est désormais sur la liste de la FAO où la famine menace. Les stocks de blé, qui permettaient de réguler les prix, avaient été soufflés en aout 2020 avec l'explosion de nitrate d’ammonium sur le port.

Au Pérou, dont la presse économique vantait le « miracle économique » il y a encore peu, la moitié de la population passe désormais en insécurité alimentaire. À Lima « les étals regorgent de tout ce qu'offre le Pérou en produits frais : fruits exotiques, légumes en tout genre, volaille par milliers, et des allées entières où s'étalent la diversité de poissons. Une profusion d'aliments qui s'accorde mal en apparence avec le retour de la faim »162. Le Pérou à de quoi nourrir sa population et est une puissance exportatrice. Il passe désormais devant le Vénézuela en terme d'insécurité alimentaire.

France : la fuite en avant de l'agro-industrie

En France, la FNSEA va profiter de la situation pour remettre en question la stratégie Farm to Fork, le volet agricole du pacte vert de la commission européenne. Celui-ci fixait comme objectif une baisse de 50% de l'usage des pesticides, l'exploitation d'un quart des surfaces agricoles en agriculture biologique d'ici 2030 ainsi que la mise en jachère de 4% de terres. « Nous demandons à pouvoir produire plus » exige Christiane Lambert de la FNSEA le 3 mars, immédiatement après le début de la guerre. Ce à quoi lui répond aussitôt Macron que la stratégie européenne doit être revue à l'aune de la crise. « L'Europe ne peut en aucun cas se permettre de produire moins » affirme le Président.

Le gouvernement et l'agro-industrie n'ont plus qu'un mot à la bouche : souveraineté. Au niveau européen c'est cette même Christiane Lambert qui est présidente de la COPA-COGECA, le regroupement des syndicats agricoles et des coopératives, qui relaie les propositions de la France grâce au Ministre de l'agriculture Julien Denormandie. Au moment du déclenchement de la guerre, la France assure la présidence tournante du conseil de l'UE, ce qui lui permet d'aligner ses intérêts de puissance exportatrice au niveau des 27163. Janusz Wojciechowski, le commissaire européen à l'agriculture approuve. Il faut « libérer le potentiel de production de l'UE » et les objectifs environnementaux, que la FNSEA qualifie de « logique de décroissance » doivent être mis entre parenthèse.

La FNSEA et la COPA-COGECA attaquent la stratégie Farm to Fork depuis des mois. Quand les cours étaient bas il fallait produire plus pour éviter la ruine. Quand ils s'envolent, il faut produire plus rafler la mise. La guerre en une Ukraine et son impératif de souveraineté est une aubaine. Les lobbys agricoles et de la chimie jouent les cassandres avec les risques de pénurie, de famine et de hausse des prix. Pourtant ce qui motive l'agro-industrie à produire plus, la hausse des cours, est précisément ce qui entrave l'accès des plus pauvres à la nourriture. Comme on l'a vu les fluctuations économiques ne reflètent en rien la disponibilité réelle des ressources.

Nous sommes donc actuellement dans cette séquence où tout justifie de produire plus. La volatilité et la menace de revoir les cours s'envoler viennent annihiler le peu d'efforts qu'avaient entrepris la Commission Européenne. Cette crise engendrée par la guerre est doublée d'une autre quelques mois plus tard, sur la question de l'eau. Les nappes phréatiques peinent à se remettre de la canicule de l'été 2022. Après avoir sorti l'artillerie lourde contre les manifestation anti-bassine, et avant d'envoyer une trentaine de personnes en garde à vue anti-terroriste, Macron présente son plan de sobriété sur l'eau le 30 mars dans les Haute-Alpes. Marc Fresneau, le Ministre de l'Agriculture, l'agriculture représentant 57% de la consommation, n'est pas présent ce jour là. Il est au congrès de la FNSEA d'où il assure qu'il n'y aura «pas d'efforts supplémentaires» demandés aux agriculteurs164.

La souveraineté agricole semble être la nouvelle excuse du productivisme. Il s'agit de faire sauter tous les verrous sociaux et environnementaux pour libérer le productivisme de ses entraves. La financiarisation de l'agriculture a donc cette particularité de faire fluctuer les prix en fonction des inquiétudes des acteurs financiers. Ces inquiétudes sur l'avenir sont bien sûr fondées, mais elles enveloppent aussi la réalité d'un brouillard spéculatif qui empêchent de voir les tendances de fond. La hausse des prix et la menace de famines permet de légitimer le discours de l'agro-industrie, qui ne remet pas en question cette financiarisation. Il empêche de voir la réalité, à savoir celui d'un système qui vit à crédit et dont la consommation en engrais, en pétrole et produits de synthèse est en croissance exponentielle, avec son lot d' « externalités négatives ». Un système aberrant où progresse en même temps l'obésité et la famine.

Quand le climat perturbe la production

Dans leur livre Les révoltés du ciel165, les historiens Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher enquêtent sur la façon dont les sociétés européennes se sont toujours préoccupées, non pas du « changement climatique » comme on l'appelle aujourd'hui, mais du climat. Sur la façon dont les humains pouvaient agir dessus, à tort ou a raison, en fonctions des connaissances de l'époque, soit pour s'en réjouir soit pour s'en inquiéter.

Mais à la fin du XIXe, les sociétés européennes deviennent insensibles au changement climatique car elles deviennent « résiliente faces aux aléas du ciel ». La modernisation agricole et le développement des transports font circuler les denrées alimentaires « brisant le cycle séculaire entre mauvaise saison, pénurie et trouble sociaux ». Ce moment d'impassibilité face aux aléas du ciel est un « bref laps de temps – quelques décennies à peine, durant lequel le climat a pu sembler indifférent à la vie des hommes » durant lesquels les « sociétés qui se plaisaient à croire qu'elles avaient conjurés cette menace ».

Ce bref moment d'inconscience pourrait être fini. Il est logique qu'en déréglant le climat, en produisant des légumes d'été en hiver à grand renfort de chauffage, en boostant leur croissance avec des tonnes d'engrais (produit avec du gaz), en leur faisant faire des milliers de kilomètres, en puisant des quantités vertigineuses d'eau et en stérilisant les sols avec de la chimie, la nature se retourne contre la productivité, de la même façon que l'espérance de vie baisse en Occident. Cette ère d'insouciance pourrait bien terminé. « Toute tentative ayant pour but de briser la contrainte exercée par la nature en brisant cette nature n’aboutit qu’à une soumission plus grande au joug de celle-ci. C’est ainsi que la civilisation européenne s’est égarée » (Dialectique de la raison)

Pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire d'occidentaux ayant grandit dans l'opulence de l'hyper marché sans jamais connaître de pénurie, cela peut être difficile à croire. Il suffit de penser aux théories complotistes qui ont fleuri autour de la pénurie de moutarde en 2021. Il paraissait inconcevable pour beaucoup qu'une sécheresse à 7.000 kilomètres de chez nous puisse nous priver de moutarde de Dijon. Et pourtant, les graines poussent dans le sol avec du soleil et de l'eau, tout comme les bitcoins ont besoins de centrales nucléaires pour lemining. Nous commençons a être rattrapé par cette réalité physique d'un climat qui se détraque. Les marchés ont déjà commencé à en profiter avec les obligations catastrophes (cat bonds) en spéculant sur les évènements climatiques. Mais il y a de fortes chances pour que tout cela se termine mal.

NOTES

122 Steven KAPLAN, Raisonner sur les blés : essais sur les Lumières économiques, Fayard, 2017

123 « Du Moyen-âge à aujourd'hui : mille ans de famines » François Menant, L'Histoire n°383, janvier 2013

124 Alessandro STANZIANI, Capital terre, une histoire longue du monde d'après (XIIe – XXIe siècle), Payot, 2021. p114.

125 « le grand essor agraire, fin XI début XIVe » Florian MAZEL et Samuel LETURQ, dans Nouvelle histoire du Moyen-âge, Seuil, 2021. p384

126 MAZEL, p558.

127 STANZIANI, p72

128 À la veille de la première guerre mondiale, la Grande-Bretagne importe 80% de ses céréales, l'Allemagne 40% et la France 30%, principalement des USA et de Russie. Cité dans Histoire du monde au XIXe siècle.

129 STANZIANI, p224

130 Aujourd'hui encore la figure de Roosevelt bénéficie d'une aura auprès de la gauche technocratique (Piketty, Mélenchon, Gaël Giraud), comme le président qui aura su brider le pouvoir sans limite de la finance.

131 « Financiarisation des marchés de matières premières et conséquences », Économie rurale, 337 | 2013, XX.

132 https://www.youtube.com/watch?v=LY420_U4U0I

133 Cité dans le rapport Les spéculateurs de la faim, FoodWatch, 2011

134 Adrien de TRICORNOT, Mathias THÉPOT, Franck DEDIEU, Mon amie c'est la finance, Bayard, 2014

135 Banque centrale européenne, Do Financial investors destabilize the oil Price? Working Paper Series 1346, Frankfurt-sur-le- main, juin 2011 cité page 55 du rapport de FoodWatch.

136 CNUCED (2011a). Rapport sur le commerce et le développement, 2011. New York et Genève, Publication des Nations Unies, UNCTAD/TDR/2011, numéro de vente : F.11II.D.3. CNUCED (2012). Don’t blame the physical

markets: financialization is the root cause of oil and commodity price volatility, Policy Brief, n° 25, septembre.

137 « La peste porcine aux portes de Pékin » Les Échos, 23/11/2018

138 Je me base sur les chiffres du rapport Cyclope.

139 « African swine fever sparks global meat shortage fears », Financial Times, 31/10/2019

140 « China reports first African swine fever cases in Beijing », Financial Times, 23/11/2018

141 « China’s soya purchases hog-tied by African swine flu », Financial Times, 18/04/2019

142 « China’s African swine fever outbreak set to hit US farmers », Financial Times, 19/05/2019

143 « How swine fever is reshaping the global meat trade », Financial Times, 9/01/2020

144 « Porc et volaille. Des concessions chinoises », Le Télégramme, 28/03/2019

145 « À Brest, 2 000 cochons s’envolent au secours du cheptel chinois », Le Télégramme, 10/03/2020

146 Lire à ce propos l'incroyable reportage de « YangXiang : l'élevage à 9 étages » 3 trois 3, 19/11/2019

147 « the hungers profiteers » The Lighthouse reports, 6/05/22

148 « 'Betting on Hunger': Market Speculation Is Contributing to Global Food Insecurity » The Wire, 6/05/2022

149 « Look at all the money Cargill made », Bloomberg, 7/10/22

150 « Les négociants en matières premières ne connaissent pas la crise » Public Eye, 16/01/23

151 Chiffres Public Eye, Genève, 2023

152 Il suffit de penser au fait que Chiquita Brands, nouveau nom de la United Fruit Company (à l'origine de l'expression de « République bananière ») est désormais une entreprise Suisse. Ce qui fait du pays le numéro un de la banane (avec 40 à 45% de part de marchés).

153 « The world has plenty of wheat. Putin still uses use it as a weapon », Washington Post, 6/05/22

154 Autre aspect que je n'ai pas étudié mais il semblerait qu'avec l'effondrement des cryptomonnaies, une partie des

investissements dans ce secteur se soient rabattus vers les matières premières. Voir interview de Alessandro Giraudo

du rapport Cyclope pour le site Comodafrica, 21/06/2022.

155 Voir par exemple le réseau tentaculaire de Cargill dans « Cargill's inside view helps itbuck downtown », Wall Street

Journal, 19 janvier 2009

156 Cereal's secrets : the world's largest grain traders and global agricutlure, rapport d'Oxfam, aout 2012. p28

157 Cereal's secrets, op.cité p29

158 Cereal's secrets, op.cité p30

159 Interview de David Beasley, Le Monde, 12/11/2022

160 « La guerre a exacerbé la crise alimentaire » Le Monde, 23 février 2023

161 « Matières premières : « Le cours du blé est baissier et retrouve son niveau d’avant le confit en Ukraine » Le Monde, 22/01/23

162 « Au Pérou, le grand retour de la faim » Le Monde, 22/01/23

163 https://pouruneautrepac.eu/comment-linstrumentalisation-de-la-guerre-en-ukraine-sape-t-elle-les-derniers-espoirs- de-transition-agroecologique-au-travers-de-la-pac/

164 « Le plan « eau » d’Emmanuel Macron mise sur la sobriété et les innovations technologiques », Le Monde, 32 mars 2023

165 Jean-Baptiste FRESSOZ, Fabien LOCHER, Les révoltés du ciel, une histoire du changement climatique XVe-XXe, Seuil, 2020