Vous pouvez lire cet exposé dans son format d'origine sur mon site PLOUTOCRATIES.COM

------------------------------------------------------------------

Tanzimat : entre l'ancien et le nouveau

------------------------------------------------------------------

Rappelons que tout cela se passe toujours sous la domination ottomane de la région, à un moment où le pouvoir central s'était affaibli, et ce depuis les XVIIe-XVIIIe s., sous le coup des incursions répétées de Bédouins semi-nomades du désert de Neguev ou de Transjordanie, mais aussi des conflits tribaux, et surtout, nous le verrons, de la relative indépendance des pachas, gouverneurs et autres commandants de milice, toute une élite qui, usant de prérogatives diverses, gouverne de manière tyrannique et s'enrichit au détriment du peuple, en le pressurisant d'impôts, causant des révoltes plus ou moins réprimées rapidement (Perrin, 2000).

Alors, pour faire de l'Empire ottoman un Etat à nouveau puissant, le pouvoir de la Sublime Porte entame vers 1839 les réformes dites Tanzimat ("mise en ordre", "réorganisation"). Il développe le commerce par l'activité d'une nouvelle classe d'hommes d'affaires locaux arabes, grecs, arméniens et juifs séfarades. Les infrastructures s'améliorent : bateaux à vapeur en 1830, route et ligne de chemin de fer entre Jaffa et Jérusalem, en 1868 et 1894, ports, services publics : Poste, en 1837 ; Télégraphe, en 1865, dynamisés par l'influence des pays occidentaux, qui ouvrent des consulats, des fondations diverses : hôpitaux, écoles, etc. (Delmaire, 1999). On le voit clairement ici, contrairement à ce que certains idéologues sionistes ont pu soutenir, le bond en avant économique de la Palestine s'est produit entre 1855 et 1880 environ, antérieurement à l'immigration sioniste, comme l'a bien montré Alexander Schölch (cf. (Weinstock, 2011).

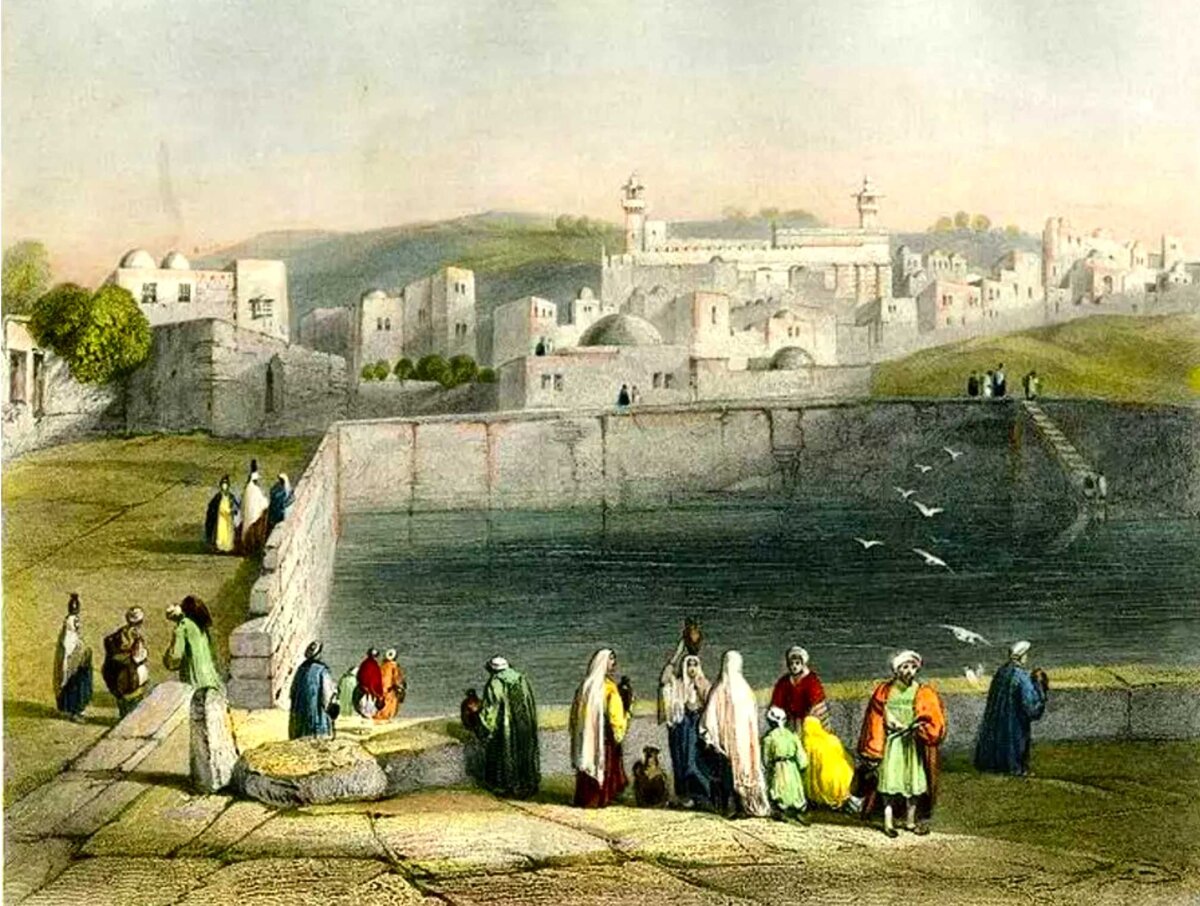

Agrandissement : Illustration 1

Les réformes du Tanzimat ne sont pas seulement économiques. Elles libèrent les dhimmis de leur discrimination statutaire, introduit des représentants juifs et chrétiens parmi les notables composant les conseils provinciaux, et la jizya est supprimée en 1855. Ces changements heurtent les mentalités musulmanes et provoquent des émeutes antichrétiennes à Naplouse en 1856, et même des massacres au Liban et en Syrie, en 1860 (Weinstock, 2011). Evoquons ici la tendance sioniste dans l'Empire à cette période, à cheval sur le XIXe et le XXe siècle. Istanbul a été la première ville en terre islamique (et la seule) à posséder une antenne sioniste, en 1908, sous couvert dune compagnie bancaire, l'Anglo Levantine Banking Company, dirigée par Victor Jacobson (1869-1935), qui initiera la création de l'association France-Palestine, pour gagner l'opinion occidentale à la cause sioniste. Comme les gouvernements européens, les autorités de la Sublime Porte ne voulaient pas voir se concentrer des Juifs dans des endroits stratégiques, et tout spécialement la Palestine. Les "Jeunes-Turcs" (cf. plus bas) ont proposé la Mésopotamie, pour y accueillir leurs compatriotes persécutés en Europe orientale (Benbassa, 1989). Mais l'élite juive d'Istanbul, laïque et progressiste, vit d'un mauvais œil le Congrès de Bâle de 1897. L'organisation influente de l'AIU promouvait de son côté "l'émancipation et l'intégration des Juifs dans leur pays d'implantation" (op. cité).

Dès 1882, le développement de l'immigration des Juifs vers la Palestine contrarie le sultan de Constantinople qui oppose aux pressions européennes le fait que la Palestine n'a pas les ressources économiques suffisantes pour en accueillir davantage, mais aussi que les Juifs peuvent s'installer "partout ailleurs sur le sol ottoman" (note du sultan au gouvernement britannique en février 1888, dans Perrin, 2000). Des restrictions à l'immigration juive sont alors instaurées, tout comme des limitations d'acquisition de terres, dès 1892 (Benbassa, 1989) Mais c'était sans compter les pouvoirs locaux, dont l'accommodement se mesurait à l'aune des cadeaux offerts aux fonctionnaires turcs. Ainsi, les ordres d'Istanbul restèrent lettre morte, puisque la population juive de Palestine passa de 24.000 à 70 ou 80.000 personnes entre 1882 et 1908, entraînant la fondation de vingt-six colonies (op. cité) . Cette situation de favoritisme suscitera les protestations de la population arabe de Palestine, en particulier des notables de Jérusalem. Comme partout ailleurs, les élites islamiques déploient toutes sortes de stratégies pour protéger leurs intérêts. D'un côté, le pouvoir central a pu saper la puissance de vieilles familles de cheiks (cheikhs, sheiks, sheikhs, shaykhs) ruraux en modifiant les pouvoirs des conseils, en substituant des maires (mukhtar, moukhtar) aux anciens cheiks qui administraient les provinces (vilayets). Mais profitant des dispositions d'un nouveau code foncier de 1858, qui étend la propriété privée (milk, mulk) dans les campagnes, de nouveaux nantis, notables citadins oisifs ou encore rentiers, gros viviers de la haute administration ottomane de la fin du XIXe s., deviennent de grands propriétaires terriens (ayan, ashraf) en se constituant des latifundia, vastes propriétés terriennes, aux dépends des fellahin de Palestine. En 1909, la concentration de terres était telle que 250 familles de grands propriétaires terriens possédaient à peu près autant de terres que l'ensemble des paysans du pays (Weinstock, 2011). De plus, des acquisitions juives de terres provoquent aussi l'éviction du petit paysan, l'oblige à quitter souvent le lieu où il est né, drame humain aux diverses implications que ne compense pas la simple indemnisation, même si elle est, parfois, conséquente. Un certain nombre de paysans palestiniens ont ainsi vécu cela en plus du drame de beaucoup de paysans du Proche-Orient. En effet, avec la conversion de l'économie ottomane au capitalisme, les mutations économiques ont largement fragilisé la paysannerie traditionnelle par l' économie de marché, la spéculation foncière, l'urbanisation, ou plus tard la construction de barrages (op. cité). Et ne parlons pas des luttes complexes qui agitent la rivalité de divers clans ploutocratiques, ayant chacun leurs propres clientèles. A ces tensions se surajoutent bientôt celles provoquées par une nouvelle bourgeoisie financière et commerciale, constituée cette fois, dans leur grande majorité, de non-musulmans. Ils sont Maronites, chrétiens grecs, Arméniens ou Juifs, bénéficient souvent d'une protection des pays européens, quand ils n'en sont pas ressortissants, et acquièrent, comme les frères Sursouk (Sursuk, Sursock) de Beyrouth, de vastes domaines fonciers pour des sommes dérisoires, confiés à des métayers fellahin, qu'ils protègent certes, mais aussi qu'ils "« tondent » en leur double qualité accessoire de percepteurs (ils se sont fait octroyer la ferme des impôts) et de prêteurs." (Weinstock, 2011).

PARTIE V < ----------> PARTIE VII