Vous pouvez lire cet exposé dans son format d'origine sur mon site PLOUTOCRATIES.COM

------------------------------------------------------------------

Avodah Ivrit : Sionisme et ségrégation

------------------------------------------------------------------

David Ben Gourion, qui deviendra le premier chef d'Etat israélien, a été un des leaders de la seconde aliya (1903-1914), provoquée comme la première par de nouveaux pogroms en Russie tsariste. Dans ses Mémoires, il critique les Juifs de la première aliya "vivant maintenant comme des effendis", nom donné par les Turcs aux membres de l'élite, qui n'avaient rien construit de leurs mains mais avait délégué le travail aux Arabes. Les nouveaux immigrants militeront alors pour le travail hébreu (avoda ivrit) et contre le travail arabe (avoda aravit) thème cher à A. D. Gordon, comme cela a été dit, de telle sorte qu'aucun arabe "ne fut employé dans les nouvelles colonies qui s’établissent au cours de la décennie 1904-1914. Dans les villes, où le syndicalisme juif se développe, des pressions sont exercées sur les entreprises pour que les emplois soient réservés à des Juifs. La formation d’un prolétariat juif est jugé nécessaire au développement futur du pays." (Perrin, 2000),

Quand à l'automne 1908, l'administrateur du domaine Hulda, Moshe Berman, introduisit de la main-d'œuvre arabe au prétexte que la récolte pourrait pâtir de la pénurie de travailleurs juifs, ces derniers "se sont mis en grève contre la politique de Berman, pour protester contre ce qu'ils considéraient comme une violation des principes du sionisme" (Montoya Restrepo et Dávila Dávila, 2005). Vérité ou faux-prétexte, ce n'est guère la première fois que des patrons juifs licencient en masse leurs travailleurs juifs pour les remplacer par une main d'œuvre arabe longtemps bien meilleur marché :

"Au cours des années 1882-1900 le salaire quotidien de la main-d’œuvre arabe dans les mochavoth fluctue entre 5 et 6,5 piastres (la piastre correspond à 1/100 de livre égyptienne) par jour, tandis que les ouvriers agricoles juifs (ashkénazes) gagnent de 7 à 12,4 piastres. Et cet écart persistera pendant la période 1900-1914 : de 5 à 8 piastres pour les premiers et de 7 à 10, voire 12,4, pour les seconds. Pour d’évidentes considérations de rentabilité, les exploitants juifs préféreront donc engager des travailleurs arabes chaque fois que la chose s’avère possible. Aussi les pionniers de la deuxième alyah font-ils pression sur les propriétaires des exploitations juives pour engager des ouvriers juifs, tout comme le feront ceux des vagues d’immigrations suivantes" (Weinstock, 2011).

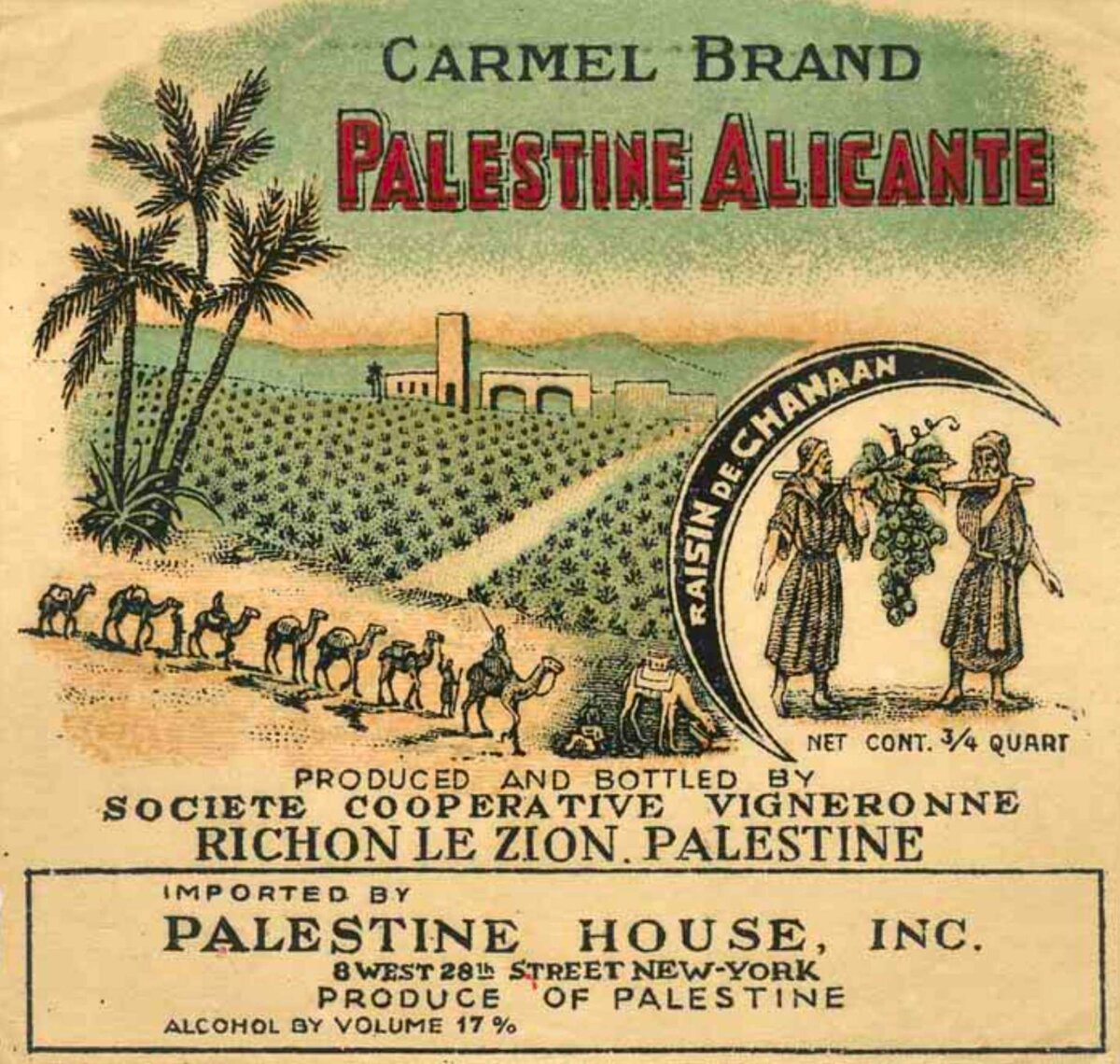

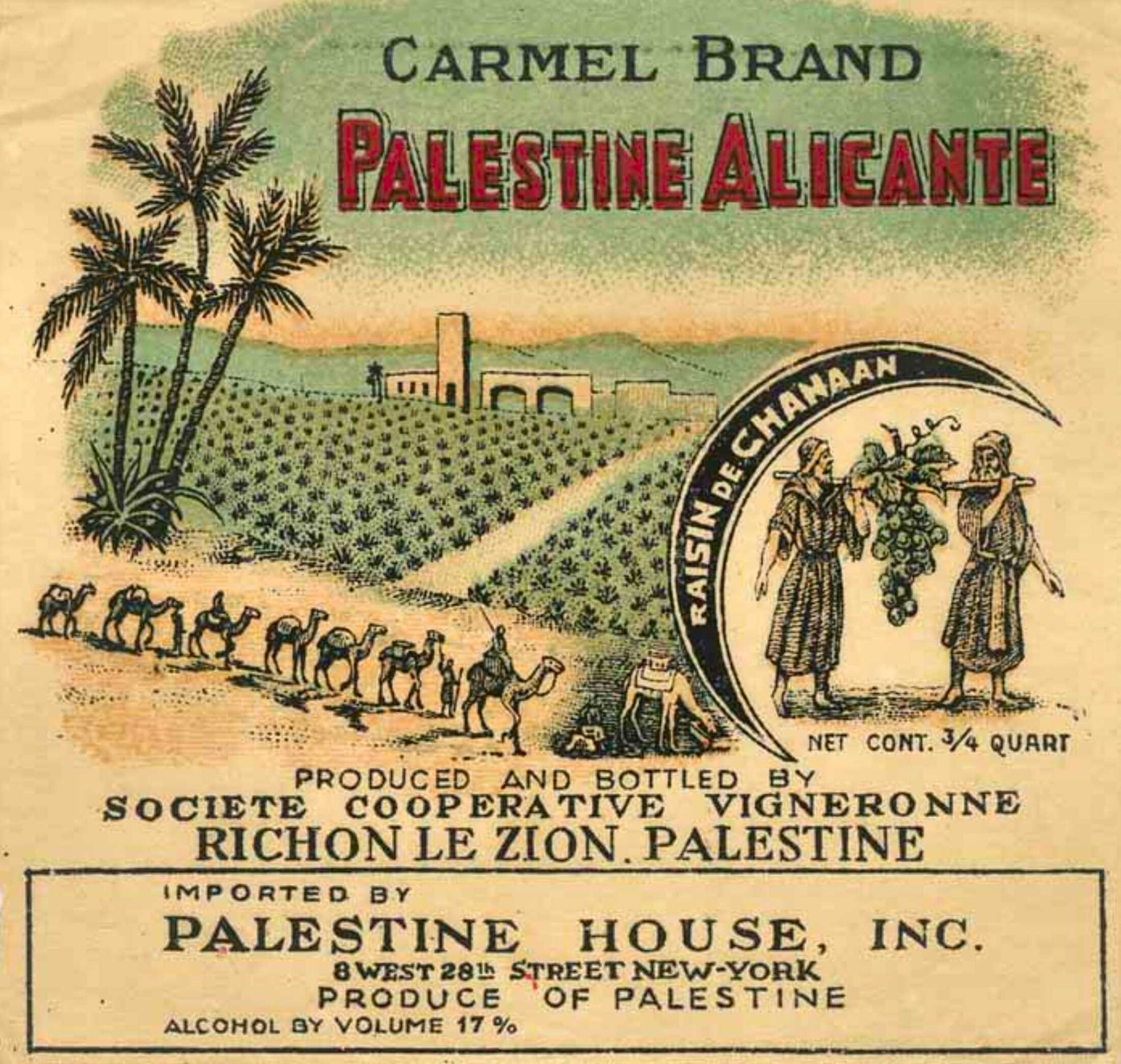

Agrandissement : Illustration 1

"Contrairement à la première, cette deuxième vague d’immigration juive a été marquée par un racisme anti-arabe et un ostracisme des paysans et ouvriers palestiniens, expulsés des colonies juives par les organisations sionistes, qui pratiquaient un boycott des produits agricoles locaux, avec des slogans tels que « occupons les terres », « occupons le travail »" (Maher Al-Charif, auteur de L'histoire de la Palestine vue par les Arabes, interview pour Orient XXI, 14 octobre 2016).

"En fait, le malaise de la conscience date de l’époque de la découverte surprenante que, dans le domaine même intérieur, dans l’édification de la Palestine, il y avait des facteurs présents de la politique étrangère – par l’existence d’un « peuple étranger ». Depuis lors, le travail juif s’est battu contre le travail arabe sous le prétexte de la lutte des classes contre les planteurs juifs, qui employaient certainement des Arabes pour des raisons capitalistes. Au cours de cette lutte – qui, plus que toute autre chose, jusqu’en 1936, empoisonna l’atmosphère palestinienne – aucune attention n’a été accordée aux conditions économiques des Arabes qui, par l’introduction du capital et de la main-d’œuvre juifs et l’industrialisation du pays, se sont retrouvés du jour au lendemain transformés en prolétaires potentiels, sans grande chance de trouver les postes de travail correspondants. Au lieu de cela, le Parti travailliste sioniste a répété les arguments vrais, mais totalement inadéquats, concernant le caractère féodal de la société arabe, le caractère progressiste du capitalisme et l’élévation générale du niveau de vie de la Palestine partagé par les Arabes. Le slogan absurde qu’ils utilisaient montrait à quel point les gens peuvent devenir aveugles si leurs intérêts réels ou supposés étaient en jeu : bien que le travail juif se battait autant pour sa position économique que pour son but national, le cri était toujours pour « Avodah Ivrith » (« travail juif ») ; et il fallait jeter un coup d’œil dans les coulisses pour découvrir que leur principale menace n’était pas simplement le travail arabe, mais plus en fait, « avodah zolah » (main-d’œuvre bon marché), représentée, il est vrai, par l’ouvrier arabe arriéré non organisé."

Hannah Arendt, Zionism Reconsidered ("Réexamen du sionisme"), article d'abord refusé par la revue américaine Commentary en 1944, au prétexte que des lecteurs pourrait y voir un texte antisémite, et finalement publié dans la revue juive new-yorkaise The Menorah Journal, The Intercollegiate Menorah Association, Vol. XXXIII, No. 2, Automne1945).

En 1910, s'élève un ensemble urbain destiné à être une ville nouvelle intégralement juive, Tel Aviv ("La Colline du printemps"). La même année, les kaymakam (kaimakan, qaiqamam : "gouverneur") de Tibériade, Emin (Amin) Aslan (1868-1943) mais aussi de Nazareth, Choukri al-Asali (Shukri al-Asali, 1868-1916), issu d'une riche famille de propriétaires terriens, s'indignent et s'opposent à la vente au Fonds National Juif par Elias Sursock (Sursuk, Surquq) d'une surface considérable de terres villageoises au pied des montagnes de Nazareth, autour d'al-Fula :

"M. Ossovetsky, qui agissait en tant qu'agent, et les propriétaires ne prêtèrent aucune attention au sort de ces locataires, et a insisté pour leur expulsion, car le terrain avait déjà été acheté et payé. Cela a conduit à un conflit entre les locataires et Ossovetsky. Le Wali (gouverneur) a soutenu Ossovetsky, tandis que le Kaimakam (officier de district) de Tibériade, l'émir Amin Arslan s'est rangé du côté des locataires. On a tiré sur Ossovetsky ; on fit venir des troupes et de nombreux locataires furent arrêtés et emmenés en prison.... C'est alors que, pour la première fois, je suis entré en contact avec le nationalisme arabe. Rashid Bey, le Wali, qui était un Turc, ne se souciait guère de savoir si le district de Tibériade était habité par des Arabes ou des Juifs, il était donc, prêt à ordonner l'expulsion des locataires. Mais l'émir Amin (Arslan), le Kaimakam de Tibériade, qui était un Arabe Druze, insista non seulement pour que l'indemnisations soit payée aux Arabes expulsés, mais aussi, comme je l'ai su plus tard, a résisté à la désarabisation du quartier. ... Sous le sultan Abdul Hamid la population était tellement terrorisée que personne n'osait proclamer son nationalisme arabe. Après la chute d'Abdul Hamid et la proclamation de la Constitution, les questions constitutionnelles prirent une nouvelle tournure... et les Arabes commencèrent à se battre au sein du Parlement turc pour leurs aspirations nationalistes. Ils considéraient le Sionisme comme un ennemi qui tentait d'envahir des districts qu'ils considéraient comme purement arabes"

Chaim Margalit Kalvarisky, : ha-Yahasim ben ha-yehudim veha-caravim lifrie ha-milhama, dans : Sheifotenu, vol. II, n° 11, 1931, pp. 50 - 55.

Sursuq, richissime homme d'affaires avait déjà vendu près de 31.000 dunums (dounam, donum, dounoum, unité de surface alors d'un peu plus de 900 m²) de terres près de Tibériade, à l'Association de colonisation juive (Jewish Colonization association, JCA, ICA, fondée en 1891 par un des philanthropes des premières colonies juives de Palestine, le baron Maurice de Hirsch). Le baron de Rothschild revendra à son tour ses moshavot à la JCA, en 1899, qui seront gérés par sa branche palestinienne, la Palestine Jewish Colonization Association (PICA, "Association de Colonisation Juive en Palestine"), en 1924.

Notons en passant l'inégalité d'accès aux moyens financiers pour acquérir des terres, des biens d'équipements, etc, entre la grande majorité des paysans pauvres qui n'avaient que les revenus de leur travail, et les immigrés juifs, très soutenus financièrement par la diaspora, et tout spécialement par les plus riches d'entre eux. J.H. Kann, dans Erets Israël (op. cité), ne cesse de rappeler que les débuts de la colonisation auraient été impossible sans la fortune d'Edmond Rothschild, "qui avait dépensé plus de quarante millions de francs dans l'espace d'une vingtaine d'années pour les colonies." (J. H. Kann, op. cité, p. 20), Quelques lignes plus haut il précisait qu'on avait "trop aplani les difficultés premières pour les colons. Ils trouvèrent en arrivant des maisons meublées et même des outils. Les alouettes rôties leur tombaient du ciel. On leur dit exactement ce qu'ils avaient à faire. Ils l'apprirent pas à se suffire à eux-mêmes et bien peu devinrent des cultivateurs habiles et indépendants" (op. cité). On voit ainsi de différentes façons que le projet sioniste n'a aucun rapport avec le retour en Palestine qu'ont pu faire les Juifs auparavant dans l'histoire. Celui prôné et acté par le sionisme est méthodique, stratégique, et fait partie d'un plan muri depuis le début pour transformer un pays presque entièrement de culture arabe, en un pays entièrement dominé par les Juifs, ce que nous allons continuer de montrer, faits à l'appui, toujours.

Les Arabes n'étaient pas les seuls exploités de l'affaire. Il a déjà été évoqué plus haut le mépris aristocratique des sionistes européens envers les Juifs orientaux, la domination des premiers sur les seconds dans la théorisation et l'organisation de la colonisation sioniste. C'est ainsi que les exploitants israéliens, les planteurs en particulier encouragèrent des Juifs yéménites de venir en Palestine, voyant en eux des Juifs prémunis du socialisme, au contraire de ceux venus d'Europe, et un bon prolétariat pas trop revendicatif. Ces patrons avaient vu juste, et "cette main-d’œuvre misérable et surexploitée – qui inclut les femmes et les enfants – ne pourra compter que rarement sur la solidarité de ses compagnons de travail ashkénazes. En règle générale, ces derniers l’auront traitée avec un mépris sidérant alors même que les employeurs usaient envers eux de mauvais traitements, de coups et de violences" (op. cité).

Dès le départ, donc, la racialisation et la ségrégation font partie de l'outillage conceptuel du sionisme, qui s'appliquera tout logiquement à donner corps à des institutions qui les traduisent en actes. A celles déjà citées on peu ajouter certains traits des organisations communautaires qui ont été instituées. Les immigrés sionistes (olim) de la seconde vague étaient influencés par des idées socialistes, de partage et d'égalité, ce qui suscitera la création de petites exploitations agricoles fondées sur un mode coopératif d'autogestion, kvousoth (kvotzot, kvoutzot, sing. kvoutsa, kvutza, kvoutsah), et autres moshavim (sing. moshav), puis de structures de plus grande taille (les deux conceptions s'étaient opposées), appelées kibboutzim (sing. kibboutz : קיבוץ, "assemblée"), le premier d'entre eux étant implanté à Degania (Dganya) Alef en 1912. Les kibboutzim vont ensuite se multiplier, représentant un cinquième de la population du Yichouv en 1914, pour 43 implantations (Weinstock, 2011), tandis qu'à "la veille de l'indépendance en 1947, on comptait déjà 145 kibboutzim dans lesquels vivent 7.5% de la population juive, soit 54 000 personnes" (Achouch et Morvan, 2012). Longtemps vanté comme un modèle d'économie socialiste, le kibboutz était une communauté de partage, relativement égalitaire, certes, mais dont les Arabes étaient exclus (de nos jours encore, les exceptions sont très rares pour les Arabes israéliens) ainsi que les Juifs orientaux :

"l'écart culturel existant entre la population du kibboutz, originaire de l'Europe de l'est d'avant-guerre, et la grande majorité des nouveaux immigrants originaires d'Afrique du nord et du Moyen-Orient ; écart culturel traduit souvent par un ethnocentrisme et des attitudes méprisantes vis-à-vis des nouveaux arrivés (Segev, 1984) (...) Dans ce clivage, le kibboutz n'est plus perçu comme un mouvement révolutionnaire, avant garde du socialisme, une utopie assoiffée de justice sociale, mais plutôt comme un des compartiments privilégiés de la société, utilisant à ses fins productivistes un prolétariat "fruste" d'origine orientale. En effet, bien qu'opposé idéologiquement au travail salarié, du fait de l'exploitation qui l'accompagne, le kibboutz devient en périphérie de l'espace (social) israélien un des principaux, sinon le principal employeur." (Achouch et Morvan, 2012).

Pour devenir haver (fém. havera, plur. haverim, haveroth), camarade, membre du mouvement, appelé aussi kibboutznik (kibbutznik), il fallait être dûment sélectionné par un vote d'assemblée générale, après une période d'essai du candidat, pour s'assurer qu'il partageait bien l'idéologie et la mentalité sionistes, d'autant plus que le kibboutz est rapidement devenu un avant-poste combattant, défensif, de la colonisation, duquel sortira un certain nombre de dirigeants israéliens. Il était impensable que l'Arabe ou le Juif oriental puissent bénéficier de la même ascension vers le "juif nouveau" que le sabra (Juif issu du Nouveau Yichouv, avant 1948), appelé par Gordon à "une union mystique entre le corps de l'agriculteur et le cosmos (...) Le haloutz, dévoué corps et âme à sa kvoutsa ou à son kibboutz, unité économique et communauté de vie préfigurant à petite échelle la société idéale à créer en Palestine, tel est donc le visage du « nouveau Juif » pour le sionisme-socialiste, le courant qui domine le judaïsme palestinien, et donc le sionisme mondial dans l’entre-deux-guerres." (Nicault, 2001).

"Le réapprentissage corporel était accompagné d’un discours sur la santé du corps hébraïsé : l’enfant de la terre juive, le Sabra, devait être sain et propre, ce qui le distinguait de la saleté « levantine ». Le corps du Sabra, masculinisé et nationalisé, s’inscrivait ainsi dans la lignée de l’« homme nouveau » européen, inspiré notamment par la statuaire grecque." (Farges, 2014).

"En fait, le kibboutz est depuis son origine partagé entre un ethos égalitariste témoignant de son engagement socialiste et un ethos productiviste, inscrit dans le projet sioniste de rédemption du juif diasporique par le travail productif et exprimé par sa volonté d'optimiser l'usage des moyens de production à sa disposition (Ben Rafael, 1992). Jusqu'à la création de l'Etat, il est parvenu à maintenir un équilibre entre ces deux polarités, mais dès les années 1950 cet équilibre est rompu." (op. cité).

A noter que, malgré l'égalitarisme (1) parfois radical qui était prôné (et réalisé sur différents domaines), une division sexuelle des tâches, sans être instituée, a été concrètement réalisée. "Cela commençait bien souvent dès avant l’émigration, au cours du processus de préparation-reconversion (hakhshara), qui s’adressait aux deux sexes : les jeunes femmes étaient formées à l’économie domestique, à la production laitière et volaillère, à l’horticulture, tandis que l’agriculture ou les métiers techniques et artisanaux étaient réservés aux hommes." (Farges, 2014). Ensuite, dans les colonies de Palestine, les femmes étaient "affectées très tôt à des emplois - services généraux et domestiques - longtemps jugés improductifs, c’est-à-dire considérés comme subalternes." (Broda, 2011).

(1) l'égalitarisme : "il fut ainsi décrété que chaque membre devait recevoir les mêmes produits - y compris les chauves un peigne, insistait-on. Les femmes ne devaient pas être distinguées des hommes - un pamphlet allant jusqu’à stigmatiser « la regrettable différence physique » existant entre eux (op. cité).

PARTIE VI < ----------> PARTIE VIII