Vous pouvez lire cet exposé dans son format d'origine sur mon site PLOUTOCRATIES.COM

MENU

(II) « Un peuple sans pays...un pays sans peuple »

(III) Herzl : « Il faut exproprier en douceur.»

(IV) « La Palestine n'est pas notre terre natale »

(V) « La civilisation contre la barbarie »

(VI) Tanzimat : entre l'ancien et le nouveau

(VII) Avodah Ivrit : Sionisme et ségrégation

(VIII) Unterwerfung des Raumes : soumission de l'espace

(IX) « ils ont commencé de mettre en œuvre leurs desseins »

(X) De l'adoubement du sionisme : la Déclaration Balfour

(XI) « la Palestine sans aucune amputation ni restriction »

(XIII) Les révoltes d'Al-Buraq

(XIV) « un combat entre un juif et une chèvre »

(XV) « les derniers lambeaux de... respect »

(XVI) « Nous ne pouvons pas les déloger d'ici »

(XVII) « N'ayez pas peur, je vous avalerai sans bruit »

(XVIII), « refoulés vers le désert »

(XIX) « Parler ne marche plus avec ces bourreaux »

(XX) Un « gentleman » à la Commission royale »

(XXI), « grâce à la poigne anglaise et l'argent juif »

(XXII), « Dieu nous donne de tuer les ennemis des Juifs »

(XXIII), Les Arabes, « bêtes du désert »

(XXIV), Communistes juifs et arabes, même combat ?

(XXV), « le soutien de beaucoup de grands hommes »

Consulter la BIBLIOGRAPHIE

Agrandissement : Illustration 1

“ On ne peut pas comprendre le 7 octobre

sans connaître l’Histoire ”

Shlomo Sand, Entretien donné à Télérama, 5 janvier 2024

------------------------------------------------------------------

Introduction, I

------------------------------------------------------------------

Ce sont des migrants des montagnes du Caucase, mêlés à des populations natives qui ont forgé la culture cananéenne entre l'Egypte et la Mésopotamie, entre 3000 et 1200 avant notre ère, selon une étude scientifique publiée dans la prestigieuse revue Cell. La grande majorité des populations arabes et juives actuelles de la région leur doivent plus de la moitié de leur ADN, précise ladite étude (source : National Geographic, 29 mai 2020). Une étude précédente, parue le 9 mai 2000 dans les Actes de l’Académie nationale des sciences américaine (Proceedings of the National Academy of Sciences), menée en particulier par Michael Hammer, de l'Université d'Arizona, avait déjà montré que "les Juifs sont les frères génétiques des Palestiniens, des Syriens et des Libanais, et ils partagent tous une lignée génétique commune qui remonte à des milliers d’années" (News, The University of Arizona, 11 mai 2000)

Dès le départ, donc, nous voyons que le problème de l'antériorité, discuté parfois dans le conflit israélo-palestinien, n'a aucune pertinence, ce qui sera confirmé par l'histoire elle-même. Les proto-israélites et des populations plus tard arabisées occupent différentes régions de la Palestine et y cohabitent depuis des millénaires. S'étendant de la Méditerranée à la vallée du Jourdain et du Mont Hermon au golfe d'Akaba, cette aire géographique a longtemps été nommée Canaan dans les textes mésopotamiens, terme relatif à la culture cananéenne qui dominait alors la région, le terme de Palestine (Pelastaï) apparaissant pour la première fois en grec dans les Histoires (ou Enquête, cf. Livres I, CV; II, CIV) d'Hérodote, en référence à une région dite de Syrie-Palestine. C'est l'historien romain d'origine juive Flavius Josèphe (de son vrai nom Joseph Ben Matthatias, né vers 37) qui établit le premier un rapport entre Palestine et Philistins (Phylistinus, en latin Palaistinoi en grec : Fl. Josèphe, Antiquitates Judaicae [Antiquités Judaïques] I, 136 ), qui avaient occupé la frange méditerranéenne de cet espace et qui seraient venus de Crète.

Après la victoire romaine contre la révolte juive des Macchabées, en 135, Hadrien, par mesure punitive, change le nom de la province de Judée (Judea, du nom juif de Juda), en Syria-Palæstina, nom en partie conservé pendant la période byzantine, où la région finira par être divisée en trois provinces : Palaestina Prima, Palaestina Secunda et Palaestina Salutaris et "la carte des diocèses orthodoxes a maintenu à travers les âges les noms et la distribution des trois Palestine" (Laurens, 2008). Durant les premiers siècles de l'islam, l'administration musulmane continue d'appeler la région Palestine (Falastin, Filastin), mais le nom finit par disparaître au profit de "Terre Sainte" : al-ard al-muqaddasa (الأرض المقدسة,), termes utilisés aussi par les Occidentaux pendant la période des Croisades, dans les Etats-Latins d'Orient (XIe-XIIIe s.).

Sur ce modèle, Jérusalem sera appelée "ville sainte" : al-Quds (al-Qods, القدس), littéralement : "la sainte"). Jusqu'à la période moderne, c'est la notion d'arabité qui primera dans la conscience identitaire des habitants de la région :

"La référence aux Arabes renvoyait au monde de la bédouinité et aux généalogies des grands groupes familiaux de la Péninsule arabique. L'arabisation commencée dès la conquête est achevée depuis plusieurs siècles. Tous, y compris les chrétiens, se targuent d'être originaires de la Péninsule arabique (on a cessé assez tôt de parler syriaque ou araméen contrairement à la Syrie et à l'Irak où cette langue a encore quelques locuteurs au XXe siècle). Tout se passe comme si la conquête du VIIe siècle constituait un point de départ absolu." (Laurens, op. cité).

Cependant, les Occidentaux avaient continué de leur côté d'utiliser pour les régions du Proche-Orient des noms calqués sur ceux de l'époque romaine. Les élites de la région usant du français au XIXe siècle, en particulier dans nombre d'administrations, les autochtones (al-wataniyyūn) se mettent à se réapproprier les noms de Palestine et de Syrie, et dans les dernières décennies du siècle, ils "reviennent dans le vocabulaire courant de l'arabe et du turc" (Laurens, op. cité).

Revenons maintenant aux études scientifiques, cette fois sur les textes sacrés judéo-chrétiens, qui ont montré que ces derniers sont truffés d'intentions idéologiques, comme toutes les histoires religieuses, et ne sauraient être dans beaucoup de cas une base sérieuse de discussion historique sur l'histoire ancienne d'Israël. En effet, depuis que les historiens et archéologues ont mis le nez dans la Bible pour tenter de discerner la fable de la vérité, ils ont fait vaciller beaucoup de certitudes et laissé place à de nombreux doutes, par exemple, sur l'existence d'Abraham et de Moïse ou l'esclavage du peuple hébreu en Egypte, et les millénaires du temps biblique ont été convertis en seulement quelques siècles historiques :

"Résultant de réécritures diverses plus que d’une écriture unique ou simple, l’histoire biblique doit être prise pour ce qu’elle est, ni plus ni moins, même si elle se distingue de genres littéraires qui relèvent manifestement de l’imaginaire, fût-ce de l’imaginaire édifiant, tels les « romans » de Tobit, Judith, Esther ou Jonas qui en prennent explicitement à leur aise avec les dates, les événements et les personnages de l’histoire, fût-elle biblique et antique (...) certains lieux particulièrement fameux, soit sur la terre d’Israël, soit dans les régions voisines, ne révélaient aucun élément tangible en faveur des « informations historiques » de la Bible. Les sites abrahamiques ou mosaïques, même si certains sont intouchables pour des raisons à la fois religieuses et politiques, ne manifestaient rien dans le sens de la tradition. Et l’histoire la plus ancienne de la monarchie qui marquait un « contexte historique » et assurait quelque importance à un Israël comparable à ses voisins, devait être revue à la baisse, David et Salomon ne répondant plus exactement aux meilleures pages de leur histoire." (Gibert, 2005).

Les archéologues israéliens Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman, comme d'autres après eux, ont établi le grand écart opéré par les textes bibliques avec la réalité historique :

"La Bible naquit au cœur d'un minuscule royaume, très prosaïque, dont la population se forgeait un avenir en luttant avec des moyens parfaitement humains contre les peurs et les calamités engendrées par la guerre, la misère, l'injustice, la maladie, la disette et la sécheresse. La saga historique que nous conte la Bible - depuis la rencontre entre Dieu et Abraham [...] jusqu'à la libération des enfants d'Israël du joug de la servitude sous la conduite de Moïse, suivie de l'émergence et de la chute des royaumes d'Israël et de Juda - ne doit rien à une quelconque révélation miraculeuse ; elle est le brillant produit de l'imagination humaine" (Finkelstein et Silberman, 2002).

Pourtant, à la création de l'état moderne d'Israël, en 1948, la "Bible fut naturellement largement invoquée et convoquée, comme preuve à l’appui d’une légitimité fortement et parfois violemment contestée. De 1947 à nos jours, plusieurs guerres en ont témoigné, et la situation présente ne peut évidemment pas être considérée comme de paix !" (op. cité). Si, dans la première moitié du XIXe siècle, les premiers historiens juifs modernes (Isaak Markus Jost, Leopold Zunz, par exemple) acceptaient en général objectivement la Bible comme un livre de théologie, principalement, ceux de la seconde moitié s'en sont servi pour construire une fiction, un roman national qui leur permettait de défendre la prééminence d'un peuple juif en Palestine : c'est un aspect de l'idéologie sioniste, dont nous reparlerons plus loin.

"Les découvertes de la « nouvelle archéologie » contredisent la possibilité d’un grand exode (1) au XIIIe siècle avant notre ère. De même, Moïse n’a pas pu faire sortir les Hébreux d’Egypte et les conduire vers la « terre promise » pour la bonne raison qu’à l’époque celle-ci... était aux mains des Egyptiens. On ne trouve d’ailleurs aucune trace d’une révolte d’esclaves dans l’empire des pharaons, ni d’une conquête rapide du pays de Canaan par un élément étranger.

Il n’existe pas non plus de signe ou de souvenir du somptueux royaume de David et de Salomon. Les découvertes de la décennie écoulée montrent l’existence, à l’époque, de deux petits royaumes : Israël, le plus puissant, et Juda, la future Judée. Les habitants de cette dernière ne subirent pas non plus d’exil au VIe siècle avant notre ère : seules ses élites politiques et intellectuelles durent s’installer à Babylone. De cette rencontre décisive avec les cultes perses naîtra le monothéisme juif.

L’exil de l’an 70 de notre ère a-t-il, lui, effectivement eu lieu ? Paradoxalement, cet « événement fondateur » dans l’histoire des Juifs, d’où la diaspora tire son origine, n’a pas donné lieu au moindre ouvrage de recherche. Et pour une raison bien prosaïque : les Romains n’ont jamais exilé de peuple sur tout le flanc oriental de la Méditerranée. A l’exception des prisonniers réduits en esclavage, les habitants de Judée continuèrent de vivre sur leurs terres, même après la destruction du second temple.

Une partie d’entre eux se convertit au christianisme au IVe siècle, tandis que la grande majorité se rallia à l’islam lors de la conquête arabe au VIIe siècle. La plupart des penseurs sionistes n’en ignoraient rien : ainsi, Yitzhak Ben Zvi, futur président de l’Etat d’Israël, tout comme David Ben Gourion, fondateur de l’Etat, l’ont-ils écrit jusqu’en 1929, année de la grande révolte palestinienne. Tous deux mentionnent à plusieurs reprises le fait que les paysans de Palestine sont les descendants des habitants de l’antique Judée."

Shlomo Sand, Comment fut inventé le peuple juif, Le Monde Diplomatique, août 2008, p. 3.

(1) exode : Certains historiens, dont Finkelstein et Silberman, situent le récit de l'exode aux VIIe et VIe siècle avant notre ère, sous la XXVIe dynastie égyptienne, dite saïte, sous les Pharaons Psammétique I (664-610) et de son fils Neko / Nekao, 610-595 (Van Cangh, 2004).

S. Sand est historien, professeur à l’université de Tel Aviv, et il fait partie de ce qu'on appelle les "nouveaux historiens" israéliens, comme Ilan Pappé, Tom Segev, Benny Morris, mais aussi Simha Flapan, ou Avi Shlaim, par exemple, qui écrivent l'histoire de leur pays de manière la plus rigoureuse possible, sans l'appareil idéologique qui pèse non seulement sur la majeure partie de leurs confrères juifs, mais sur l'ensemble de la société israélienne et internationale, comme on a pu l'observer de manière magistrale dans le traitement médiatique et gouvernemental français du conflit israélo-palestinien après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023.

Il ne s'agit cependant pas ici d'accepter l'entièreté de la thèse de Sand aboutissant à la conclusion que la notion de peuple juif est une pure invention. Ses contradicteurs ont montré un certain nombre de failles dans sa démonstration, en particulier le professeur israélien et rabbin Alain Michel, qui rappelle qu'à différentes époques de l'histoire, les pouvoirs européens ont accordé de larges autonomies juridiques à la communauté juive, qui dépassait largement le domaine de la religion (cf. Alain Michel; Non, le peuple juif n'a pas été inventé ! Hérodote.net, 15 juin 2009). Nous avons nous-même évoqué l'enclave géographique créée par Catherine II de Russie, où la communauté juive avait ses propres écoles, universités et autres organisations publiques (cf. Russie, La question juive en Russie, 1547-1905). A l'inverse, nous verrons plus loin que beaucoup d'Israélites, personnes de confession juive, donc, ou tout simplement des hommes et des femmes de tradition juive, parfois athées, ont toujours eu un sentiment d'appartenance (souvent puissant) aux nations où ils vivent, de telle sorte que l'idée d'une nation juive leur est complètement étrangère. De plus, Shlomo Sand a raison de rappeler que le judaïsme a connu une période très prosélyte, qui, comme d'autres religions, a convaincu d'autres peuples très différents des Hébreux, d'adopter leur foi :

"Derrière le rideau de l’historiographie nationale se cache une étonnante réalité historique. De la révolte des Maccabées, au IIe siècle avant notre ère, à la révolte de Bar-Kokhba, au IIe siècle après J.-C, le judaïsme fut la première religion prosélyte. Les Asmonéens avaient déjà converti de force les Iduméens du sud de la Judée et les Ituréens de Galilée, annexés au « peuple d’Israël ». Partant de ce royaume judéo-hellénique, le judaïsme essaima dans tout le Proche-Orient et sur le pourtour méditerranéen. Au premier siècle de notre ère apparut, dans l’actuel Kurdistan, le royaume juif d’Adiabène, qui ne sera pas le dernier royaume à se « judaïser » : d’autres en feront autant par la suite. (...)

La victoire de la religion de Jésus, au début du IVe siècle, ne met pas fin à l’expansion du judaïsme, mais elle repousse le prosélytisme juif aux marges du monde culturel chrétien. Au Ve siècle apparaît ainsi, à l’emplacement de l’actuel Yémen, un royaume juif vigoureux du nom de Himyar, dont les descendants conserveront leur foi après la victoire de l’islam et jusqu’aux temps modernes. De même, les chroniqueurs arabes nous apprennent l’existence, au VIIe siècle, de tribus berbères judaïsées : face à la poussée arabe, qui atteint l’Afrique du Nord à la fin de ce même siècle, apparaît la figure légendaire de la reine juive Dihya el-Kahina, qui tenta de l’enrayer. Des Berbères judaïsés vont prendre part à la conquête de la péninsule Ibérique, et y poser les fondements de la symbiose particulière entre juifs et musulmans, caractéristique de la culture hispano-arabe.

La conversion de masse la plus significative survient entre la mer Noire et la mer Caspienne : elle concerne l’immense royaume khazar, au VIIIe siècle. L’expansion du judaïsme, du Caucase à l’Ukraine actuelle, engendre de multiples communautés, que les invasions mongoles du XIIIe siècle refoulent en nombre vers l’est de l’Europe. Là, avec les Juifs venus des régions slaves du Sud et des actuels territoires allemands, elles poseront les bases de la grande culture yiddish."

S.Sand, op. cité

Malgré toute cette complexité mosaïque de l'histoire juive, nous verrons que l'antisémitisme, tout au long des siècles suivant l'avènement du christianisme, a largement contribué à la construction d'un sentiment national unissant des communautés juives fort disparates en terme de langue ou de culture. Cependant, il ne serait pas très sérieux d'affirmer que toutes ces populations forment une nation de la même manière que celles qui ont vécu, partagé à la fois une géographie et une histoire, avec toutes ses vicissitudes, ses conflits, ses guerres, ses métamorphoses sociales, etc. Preuve en est, nous le verrons à l'apparition du sionisme, que beaucoup de Juifs, comme il a été dit plus haut, se reconnaissaient citoyens du pays où ils vivaient et n'avaient aucun désir d'émigrer en Palestine pour reconstruire un Israël disparu depuis près de deux millénaires.

Agrandissement : Illustration 2

------------------------------------------------------------------

Introduction, II : des Abiru aux dhimmî

------------------------------------------------------------------

Des groupes nomades, pasteurs autochtones, se seraient sédentarisés progressivement entre la fin de l'âge de bronze et celui de l'âge de fer, entre les XIVe et XIIe s. avant notre ère, et auraient donné naissance au peuple hébreu (Ibri, Abiru, Apiru, Habirou), qui est d'abord, comme beaucoup d''autres communautés autour d'elle, polythéiste, polygame, et fait une place très grande à la magie, au culte des morts, à la croyance aux esprits et aux démons, en particulier (Lods, 1938). A la toute fin du XIIIe siècle, avant notre ère, toujours, apparaissent des cités-Etats proto-israélites dominées par l'Egypte. Une stèle de commémoration victorieuse des campagnes du pharaon Merenptah (vers 1212-1202), découverte à, Thèbes par l'archéologue Flinders Petrie en 1896, fait apparaître pour la première fois le nom d'Israël, à propos de laquelle les vainqueurs affirment qu'"Israël est dévasté, sa semence n’existe plus. Kharou [Les Hittites, NDR] est devenue une veuve du fait de l’Égypte " (traduction de Jean Yoyotte, cf. Servajean, 2014). Entre -1190 et - 1180 environ, une vaste migration de ceux qu'on a appelé les "Peuples de la mer", dont on ne connaît guère l'origine encore aujourd'hui, a menacé la domination égyptienne dans la région. Parmi eux, seuls les Peleset peuvent être rapprochés d'un peuple connu, les Philistins, qui se sont installés sur la côte méditerranéenne, fondèrent entre autres Gaza ou Ascalon, et dont le nom, nous le verrons, servira à former celui de "Palestine". L'étau égyptien desserré, les Habirou groupe social naguère dominé dans différentes cités cananéennes, aurait profité de cette déstabilisation pour faire connaître ses revendications sociales et beaucoup de ces ouvriers frappés d'esclavage en raison de dettes insolvables auraient fait en masse défection (Liverani, 2008). On doit préciser en passant que l'effondrement de différentes sociétés moyen-orientales à cette époque serait probablement dû à une combinaison complexe de phénomènes en plus de ces envahisseurs : séismes, famines, chute d'échanges commerciaux, en particulier (Cline, 2014).

Les ancêtres des Israélites, pour une part autochtones, donc, se mêlent à d'autres pour former très progressivement un groupe homogène vivant aux côtés d'autres populations plus ou moins anciennes dans la région : Cananéens, Madianites, Moabites, Ammonites, Araméens ou encore Philistins. Tous ces peuples étaient donc présents avant même la formation de celui d'Israël et une partie de leurs descendants seront convertis à l'islam à compter du VIIe siècle. Ainsi, les "douze premiers chapitres du livre de Josué sont en grande partie légendaires. La représentation des douze tribus d’Israël réunies sous la bannière de Josué qui s’empare de la quasi totalité du pays de Canaan au cours d’une campagne continue et rapide qui réduit à néant et sans coup férir les populations cananéennes, est une image d’Épinal qu’il faut définitivement abandonner. Les grandes cités de Jéricho, de Aï, de la Shéphélah (Libna, Lakish, Eglon), du sud de Juda (Hébron, Debir) et des vallées du nord (Haçor et Megiddo), contrairement à ce qu’affirme Jos 1-12, ne montrent aucun signe d’occupation israélite à la fin du BR [bronze, NDR] ou au début du Fer 1 (vers 1200 av. J.C.)." (Van Cangh, 2004).

Investissant les hauts plateaux de Manassé et de Sichem, en particulier, les peuples nouveaux et tribus pastorales autochtones finissent par composer une communauté qui se développe économiquement et démographiquement pendant les XIIe et XIe siècles avant notre ère, forte des techniques nouvelles d'agriculture et de commerce, raconte le spécialiste Mario Liverani, professeur d'histoire du Proche-Orient à l'Université La Sapienza de Rome (Liverani, 2008), qui ajoute en substance que "ces nouvelles formations politiques se dotent péniblement de structures étatiques et administratives, et de formes d’urbanisme et d’architecture notables. Touchant d’abord le nord (Haçor et Megiddo) et le centre de la Palestine autour de Sichem et du petit royaume charismatique de Saül, ce mouvement s’étend ensuite au sud, autour de Jérusalem et du royaume très limité de David puis de Salomon. Relevons que ML ne remet pas en cause l’historicité de ces royaumes et de leurs monarques, mais il constate simplement leur dimension très réduite et le très important développement littéraire dont ils seront l’objet plusieurs siècles plus tard. " (Hugo, 2011).

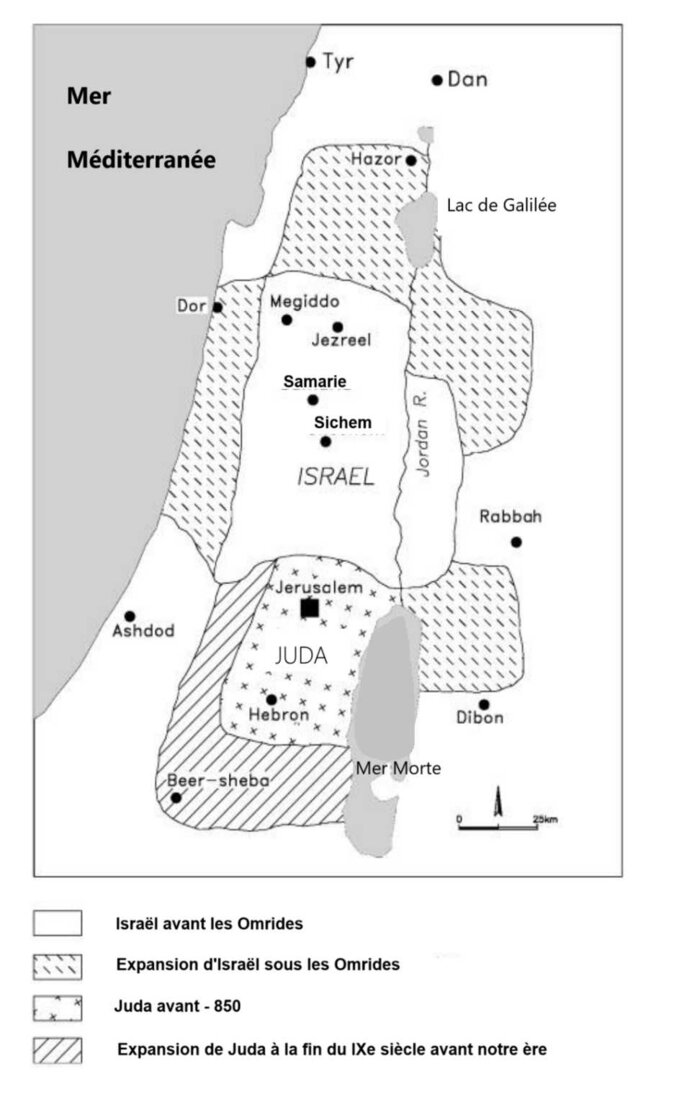

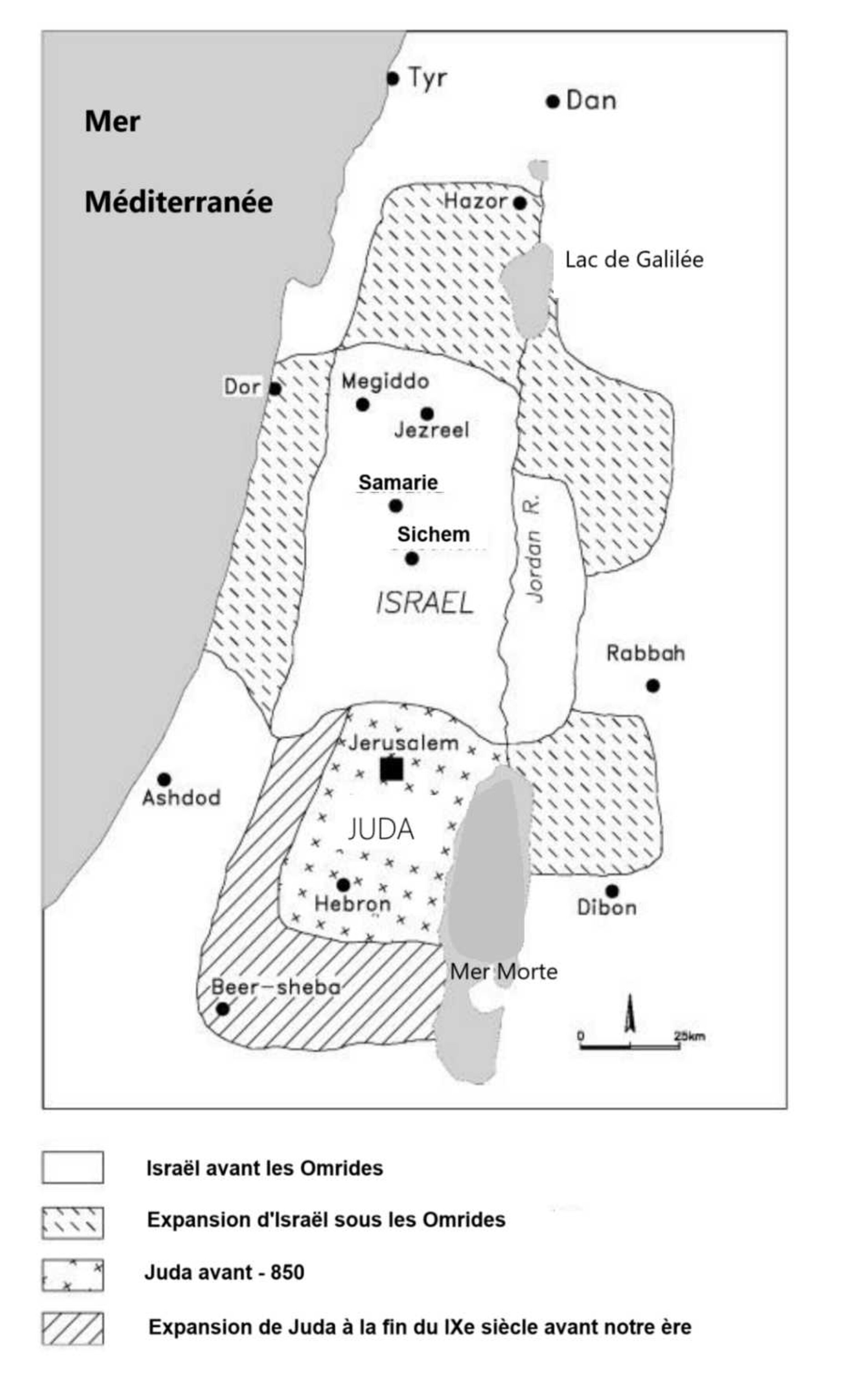

En fait l'archéologie a révélé que c'est plutôt la dynastie des Omrides qui crée le royaume d'Israël autour d'anciennes cités-états et d'une capitale, Samarie, entre - 885 et - 841 env., les royaumes éclatants de David et de Salomon que chantent la Bible n'ayant soit jamais existé (l'archéologie n'en a trouvé aucune trace) soit occupé un rôle très mineur historiquement, mais patiemment enjolivé et métamorphosé pendant des siècles par les différents rédacteurs de la Bible (Finkelstein et Silberman, 2006). Jérusalem, par exemple, n'aurait pas pu être leur capitale, elle n'était alors qu'un simple village de montagne (Finkelstein et Silberman, 2002 ; Franklin, 2005). S'il faut en croire une grande majorité d'archéologues, donc, c'est le royaume omride qu'il faut considérer comme le premier Etat d'Israël, et ses frontières évaluées par Finkelstein et Silberman montrent bien qu'elles ne correspondent pas vraiment à l'aire occupée par l'ensemble de la Palestine historique, confirmant, même pendant la très courte période des royaumes d'Israël et de Juda, la présence tout autour de populations et donc de souverainetés diverses. Il faut donc sérieusement réviser la domination antique d'Israël sur l'ensemble de la Palestine, d'autant plus que, dès la moitié du IXe siècle avant notre ère, les coups de boutoir de la puissance assyrienne accompagne progressivement la vassalisation de la région à leur empire, ce qui confèrerait à l'indépendance réelle des petits états juifs une durée extrêmement courte.

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

source des cartes : Finkelstein, 2019

Après plusieurs conquêtes de Josué sur les Cananéens (Galilée, Samarie, Judée), David aurait réussi, selon certains historiens, à regrouper des cités-États, et créer un premier royaume, de taille très modeste, nous l'avons vu, qui éclate après la mort de son fils, Salomon : Il aurait donc duré trois-quarts de siècle, environ 75 ans (env. - 1000 à 925). Une partie des tribus supportant mal les charges écrasantes imposées d'une main de fer par Roboam, le fils de Salomon, Israël se scinde en deux : au nord le royaume d'Israël et sa capitale Samarie, au sud, le royaume de Juda, avec Jérusalem, entraînant aussi le retour à l'indépendance des principautés assujetties (op, cité), ce qui diminue d'autant l'aire d'influence juive. Dès lors, donc, si les roitelets juifs l'emportent parfois sur leurs ennemis, ils doivent d'autres fois s'incliner et payer le tribut à leurs vainqueurs. De part et d'autre, Philistins, Moabites, Edomites, etc., forment des entités politiques et culturelles différentes. Et très vite, l'Egypte commencera à faire des incursions dans la région, mais surtout, les terribles Assyriens deviendront les maîtres de la Mésopotamie, et, dès le milieu du IXe siècle avant notre ère, le royaume d'Israël paye tribut, et finit par être détruit par Salmanazar V et Sargon II entre 722 et 720, ce dernier faisant prendre le chemin de l'exil (גלות, galuth, galout) aux dix tribus du Nord d'Israël, qui finirent sans doute par être assimilées à l'empire. Quant au Royaume de Juda, il sera très affaibli après de multiples assauts et ravages assyriens. Magen Broshi, archéologue israélien, et Israël Finkelstein ont calculé que, vers le milieu de ce VIIIe siècle avant notre ère, la population de Juda était d'environ 110.000 habitants et celle de l'ensemble de la Palestine, environ 400.000 (Broshi et Finkelstein, 1992),

Près d'un siècle et demi plus tard, en - 587, l'histoire se répétait, cette fois sous la domination du roi babylonien Naboukadnetsar (Nebucadnetsar, Nabuchodonosor), mais à la différence du premier exil, c''est une élite israélite aisée ou riche qui y est soumise, connaissant alors des conditions bien plus favorables que la majorité des habitants restés en Israël "constituée exclusivement des classes les plus pauvres et les plus incultes" (Conçalvez, 1999), environ 50.000 personnes, qui, pour cette raison, luttaient pour leur survie pendant que l'intelligentsia exilée se développait culturellement et religieusement : "Par rapport aux pays d’origine, les déportations avaient pour but d’en assurer la stabilité politique et la prospérité économique sous la domination, et au profit, de Babylone. Le meilleur moyen d’y parvenir dont Babylone disposait était d’éloigner du pays les membres de l’élite qui lui étaient hostiles, et de s’appuyer sur ceux qui lui étaient favorables. C’est ce qu’elle a fait en confiant le gouvernement à Godolias, fils de Ahiqam, de la famille du scribe Shaphan, une des grandes familles judéennes « pro-babyloniennes ». En bref, tout indique que les Babyloniens ont déporté uniquement ceux parmi les membres de l’élite qui s’opposaient à leur domination, laissant sur place ceux qui leur étaient favorables, auxquels ils ont confié le pouvoir. Ils ont déporté probablement aussi nombre d’artisans." (op. cité). Une partie de la population déportée (environ 5000 personnes) sera remplacée par des colons provenant de différentes provinces assyriennes, parlant akkadien, et leurs unions avec les Juifs formeront un nouveau peuple : les Samaritains. Nous sommes donc très loin de la mythologie sioniste moderne qui "a puisé dans la version biblique des périodes babylonienne et perse une partie de son idéologie ; il lui a aussi emprunté quelques-unes des armes de sa propagande." (op. cité),

Quand les Juifs de Babylone recouvrent leur liberté, après la destruction de l'empire babylonien par les Achéménides, la première dynastie perse, en - 539, c'est pour réunir en Judée (Yehud), devenue province perse, une population hétéroclite, composée d'exilés et de ceux qui avaient pendant ce temps occupé des terres abandonnées et n'avaient plus, pour un certain nombre, que des relations plus ou moins lâches avec la religion juive (Perrin, 2000) et quasi inexistantes avec les institutions créées par la communauté des exilés, et qui allaient former le socle de la religion juive. Cyrus II le Grand, qui a autorisé le retour d'exil des Juifs dans leur pays (mais une partie d'entre eux ne quitte pas la Mésopotamie), a aussi encouragé la construction du Temple de Jérusalem. Ce retour représente un "événement somme toute mineur pour la grande masse des Juifs du pays", et dont le chef, l'exilarque, est vu comme "le porte-parole d'une minorité tolérée" (Schwarzfuchs, 2012). Les textes bibliques eux-mêmes confirment le conflit entre déportés et les autres, le prophète Ezéchiel se faisant le porte-parole des premiers et revendiquant pour eux la possession du pays et l'extermination de ceux qui s'y trouvent (Ez 11,14-21 et 33,23- 29), les seconds déniant ce droit aux exilés, éloignés qu'ils auraient été de Yahvé par leurs péchés et, de ce fait, dépossédés du droit de propriété en Israël. A l'inverse, le prophète Jérémie n'a pas voulu aller en Babylonie mais est resté en Juda, qui connaîtra à nouveau la domination de nouveaux empires à partir du dernier quart du IVe siècle avant notre ère, occupée par l'empire macédonien des Ptolémée passé, vers - 200, sous le contrôle de l'empire séleucide, issu de celui d'Alexandre le Grand, hormis la parenthèse de la révolte des pieux Makavim (Maqavim, מכבים ou מקבים), entre - 175 et - 140 que nous appelons Maccabées (Macabées, Macchabées), qui vit la fondation de la dynastie juive des Hasmonéens, régner jusqu'à ce que ce royaume, dernier Etat juif avant celui de 1948, ne tombe dans l'escarcelle de l'empire romain, quand le consul Pompée prend Jérusalem en - 63.

Entre le milieu du premier siècle et celui du second, les populations hébraïques, en raison des humiliations et des persécutions subies se révoltent à trois reprises contre les Romains, en diaspora (Egypte, Cyrénaïque, Chypre, Mésopotamie, etc.) mais aussi, et surtout, en Judée, dont les évènements marquants sont en particulier la destruction du temple par le futur empereur Titus, en 70, et la brève indépendance de trois ans d'un Etat juif arraché par les armées de son chef Bar Kokhba (Kosibah), entre 132 et 135, révolte écrasée comme les autres dans un bain de sang. Beaucoup de Juifs prennent à nouveau le chemin de l'exil, et une diaspora importante se constitue en Galilée, en Babylonie, en Syrie et en Egypte. La région de la Palestine, province de l'empire romain puis de l'empire byzantin, sera islamisée après 636, date de la bataille de Yarmouk, au sud du lac de Tibériade (Tiberias : "qui est à Tibère", Tveria en hébreu, Tubariyeh, Tabariya, en arabe) :

"Du VIIe siècle au XVIe siècle, dans le bassin méditerranéen, les communautés juives adoptent la langue et la culture arabe. Cette symbiose d’un point de vue linguistique, philosophique, religieuse et culturelle connaît ses expressions les plus remarquables à Bagdad sous les Abbassides aux IXe et Xe siècle, en Egypte sous les Fatimides au XIe siècle et dans la région d’al-Andalus sous le règne des Omeyyades d’Espagne entre le Xe et le XIe siècle. D’autres périodes plus sombres, comme sous la dynastie des Almohades aux XIIe et XIIIe siècles voient surgir des épisodes violents à l’encontre des minorités religieuses. Durant le Moyen-Âge, savants et intellectuels juifs occupent par moments des postes clés à la cour des califes."

Juifs d'Orient, Une histoire plurimillénaire, dossier enseignant de l'Institut du Monde Arabe (IMA),

Jusqu'au début du XXe siècle, les populations juives de la Palestine vivront sous des pouvoirs islamiques dans la région qu'on appellera au Moyen-Age Bilad al-Cham (B al-Sham, B. el-Chem : "pays du Levant", litt. "le pays à main gauche") dont la capitale est Damas (al-Shâm), appelée aussi Grande Syrie, qui regroupait les Etats actuels de Syrie, du Liban, de la Jordanie, de la Palestine et une partie au sud de la Turquie. La Palestine n'existe pas encore comme espace politique, elle est divisée en districts (sandjaks, appelés aussi moutasarrifats, mutasarrififya, dirigé par un moutassarif, mutasarrif, gouverneur du sandjak), qui font partie de provinces (wilâyas) telles Damas, Saint-Jean-d’Acre, Sayda (Saïda) ou encore, Beyrouth (Beirut). Les dynasties musulmanes se succèderont ainsi sur ces territoires du VIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, à l'exception de quelques courtes périodes dans certaines régions : Omeyyades (661-750) Abbassides (750-1258), puis Mamelouks (env. 1260-1517), et enfin, Ottomans (1453-1923, pour la domination européenne à la chute de Constantinople, 1299-1923 au total) où, comme les chrétiens, les Juifs ont un statut inférieur appelé "dhimmî" : gens du pacte ("dhimma"), relatif à la protection que le prophète demande aux musulmans d'exercer envers les gens du Livre, chrétiens et juifs (cf. Perrin, 2000). Ce statut discriminatoire impose en particulier aux dhimmis des obligations financières (surtout l'impôt foncier, ou kharâj et la jizya (jizîa, djizîa, djizîat, capitation annuelle) et vestimentaires. Réduite "à peu de choses à la fin du Moyen Age" (op. cité), la communauté juive connaît ensuite "une véritable renaissance" (op. cité) :

"Ainsi, au XVIe siècle, les plus grands financiers de Constantinople sont des Juifs ou des Grecs, tandis que les Arméniens contrôlent par exemple la totalité du commerce d’armes. Au XIXe siècle, ce sont de grandes familles arméniennes qui s’imposent comme forgerons ou architectes du sultan : il existe en effet, au sein de chacune de ces micro-sociétés que sont les millet, plusieurs classes sociales, dont la plus haute est constituée de grandes familles influentes. Ils sont en revanche, à l’exception de quelques individus, pratiquement exclus des postes politiques, du gouvernement et de la cour, où seuls sont admis les intellectuels et les artistes reconnus et soutenus par le sultan (...) La politique ottomane vis-à-vis des dhimmî, et leur perception par la population dans son ensemble varie également au fil du temps. À la fin du XVe siècle, l’Empire ottoman se constitue en terre d’accueil pour les juifs expulsés d’Espagne (2) par le décret de l’Alhambra promulgué par les Rois Catholiques en 1492 ; de nombreux juifs ashkénazes (3) venus d’Europe de l’Est et de Russie trouvent également refuge dans l’Empire, où le statut de la dhimma leur garantit une sécurité qui contraste avec les persécutions dont ils peuvent être l’objet ailleurs. (Tatiana Pignon, Les dhimmî dans l'Empire otttoman, article de la revue Les clés du Moyen-Orient, du 25 mars 2013).

(2) juifs expulsés d'Espagne : Les Juifs d'Espagne, expulsés par les rois chrétiens en 1492, sont appelés "Séfarades", qui désigne aussi, par extension, les Juifs d'expression et de culture arabe. "Dans le livre du prophète Abdias (verset 20), le terme « Sefarad » est une localité où demeurent des exilés de Jérusalem. Bien que, pour les savants modernes, ce verset biblique s'appliquât à Sardes en Lydie, il fut rapporté à Ispania ou Ispamia par les premiers commentateurs juifs. En hébreu médiéval et moderne, Sefarad équivaut à Espagne. Aujourd'hui, séfarade tend à supplanter dans l'usage les formes savantes sefardi ou sefaraddi (pluriel sefardim ou sefaraddim), qui dérivent directement de l'hébreu." (article SÉFARADE - Encyclopædia Universalis)

(3) juifs ashkénazes (achkénazes, ashkénases) : Juifs d'origine allemande appelés aussi יקים (Yekim, Yekkes, sing. Yeke, Yekke), au départ installés peu à peu à partir du 1er siècle dans une région éponyme de Rhénanie. Par extension, on a donné ce nom aux Juifs d'Europe de l'Est, de culture yiddish. "Vers 1860, les Juifs d’Europe de l’Est représentaient plus de 75 % du judaïsme mondial, dont près des deux tiers en Pologne." (Minczeles, 2011).

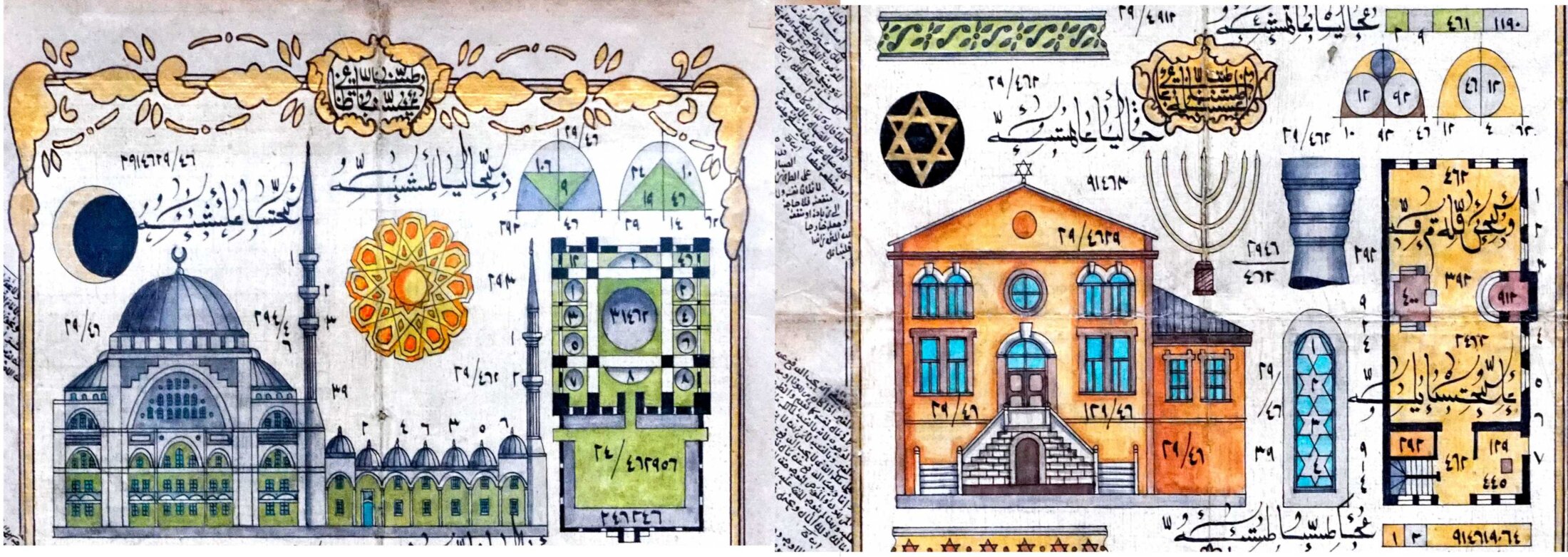

Dès le règne de Mehmet II le Conquérant (1432-1481), qui s'empare de Constantinople en 1453, le pouvoir ottoman reconnaît trois "millet" ("communauté", "peuple", de l'arabe milla, mellah : "communauté confessionnelle"). C'est donc sur un critère religieux que se porte la distinction et non des spécificités ethniques ou linguistiques : A côté du Millet-i-rum (roum, du grec romios : romain), qui comprend les chrétiens de rite orthodoxe, issus d'ethnies très différentes (serbes, grecques, bulgares, roumaines, vlachs, bosniaques, albanaises, etc.), on trouvait le Millet-i-Ermeni, d'obédience chrétienne monophysite (Chaldéens, Syriens unis, Nestoriens et Jacobites), et enfin, le Millet-i Yahudi, comprenait les sujets de confession juive (Adibelli, 2010).

"Dans les siècles suivants, ces apports extérieurs de population juive se poursuivent : des individus isolés ou des groupes conduits par des rabbins viennent à leur tour s’établir en Terre Sainte. Mais jusqu’au XIXe siècle, il s’agit d’un courant limité qui ne modifie pas profondément la composition de la population. Malgré l’existence de villages juifs, en Galilée surtout, cette communauté est essentiellement citadine. Les principaux foyers de population juive sont Jérusalem, Hébron, Gaza, Tibériade et Safed. Si les Juifs de Palestine exercent souvent des activités artisanales ou commerciales, une fraction importante d’entre eux se consacre aux études religieuses, leur subsistance étant assurée par des subsides (4) versés par les communautés juives de la diaspora." (Perrin, 2000),

(4) subsides : Au cours du XIXe siècle, le "Vieux Yishouv de plus en plus divisé reste une mosaïque communautaire : la population ashkénaze devenue majoritaire supporte mal que le grand rabbin séfarade (Hakham Bashi) soit l’unique interlocuteur du pouvoir, mais au lieu de se coaliser pour obtenir les mêmes avantages, elle s’épuise dans des querelles entre les kollelim d’origines diverses et pour le partage de la halouqa" (Delmaire, 1999). Ces dons appelés haloukah (halouka, halouqa"partage') proviennent des communautés juives de la diaspora, des pauvres donnant quelques centimes aux mécènes millionnaires montant des projets onéreux, mais en Palestine ils ne sont pas répartis de la même façon dans les différents centres d'études ( kollel/kollelim ou collel/collelim) et l'arrivée successive de groupes différents, aux niveaux économiques disparates (hassidim, mitnagdim [Juifs orthodoxes opposés aux hassidisme], juifs maghrébins, etc.) ne simplifie pas la situation :

"Des écarts criants se font jour. Chaque kollel se partage les dons de ses propres donateurs et les groupes les plus riches refusent toute péréquation : ainsi les 170 bénéficiaires du kollel HO”D (Allemagne et Pays-Bas) touchent 160 F par an, y compris les enfants, ce qui couvre tous leurs frais de logement et la moitié de leurs frais de nourriture ; les 2130 bénéficiaires du kollel de Vilna se contentent de 23 F par an, les adultes de celui de Bucarest ne touchent que 6 F. La critique acerbe de la halouqa est commune chez tous les acteurs de la modernisation qui accusent ce système d’encourager à la paresse et à la mendicité et d’être une source d’injustice." (Delmaire, 1999).

"On ne donnait que des centimes, des centimes réels, des centimes de cuivre. Et des centimes ont été collectés pour la trésorerie du comité... Parmi les nombreux riches qui prétendaient être à l’étranger, il n’y en avait pas un seul qui donnât une aumône décente." (E. Lewinsky, Voyage... cf. plus bas)

Selon les époques et les pouvoirs musulmans en place, les dhimmis juifs pourront occuper des positions enviables, rarement persécutés ou discriminés par les musulmans avant les XVIIIe-XIXe siècles, contrairement aux fortes discriminations et autres persécutions régulières qu'ils connaissaient dans les pays chrétiens. Mais ensuite, les témoignages de vexations, d'humiliations et de mépris se multiplient de la part de la population musulmane envers les Yahoudi. Dès que le pouvoir central semblait affaibli, "la masse se retournait contre ceux qui se voyaient désormais privés de protecteur. Tout semble alors permis à la foule déchaînée, ce qui ouvre la porte aux massacres, tueries, tortures et pillages qui viennent s’abattre sur la minorité juive. Les pogroms qui ont ravagé les villes de Safed et de Hébron en 1834 et les « trente-trois jours de terreur » qui se sont abattus sur la communauté juive de Safed en 1838 illustrent ce processus." (Weinstock, 2011).

En 1840, quand est constatée à Damas la disparition du Père Thomas, capucin italien, éclate "l'affaire de Damas", par les chrétiens damascènes qui accusent les Juifs de l'avoir assassiné pour recueillir son sang, utilisé ensuite dans le rituel de Pâques. Plusieurs Juifs sont torturés, dont deux à mort, et une soixantaine d'enfants sont pris en otage par Chérif Pacha (1834-1907), gouverneur égyptien de la ville. Grâce à un certain nombre de puissants Juifs d'Europe, le sultan intervint lui-même et rendit justice aux Juifs, par un édit ordonnant de les protéger mais le mal était fait, les mentalités musulmanes s'approprieront à leur tour le mythe chrétien du "crime rituel". Par ailleurs, la population, remontée contre l'ingérence européenne dans cette affaire, s'en prit cette fois aux chrétiens dans de sanglantes émeutes entre 1850 et 1860, à Alep, Naplouse et Damas (Weinstock, 2011).

Rappelons ici que le christianisme, après avoir pratiqué un antijudaïsme théologique dans les premiers siècles de son histoire, a diffusé un antijudaïsme populaire qui véhiculait l'idée que les juifs pouvaient commettre les pires infamies, les pires crimes, ce qui a fortement nourri l'histoire de l'antisémitisme. Ainsi, Dans l'Occident du Moyen-Age, à partir du XIe siècle et pour quelques siècles, la séparation entre juifs et gentils devint presque totale, si on excepte le cas de l'Espagne et du Portugal, sous domination musulmane du XIe au XVe siècles, où se développera une riche culture judéo-hellénique qui s'épanouira autour de ses philosophes (tel Maïmonide, 1135-1204), médecins, mathématiciens, astronomes, etc. Mais dans l'Europe chrétienne, s'en suivra une exacerbation de l'identité juive qui aurait certainement évolué très différemment sans cette mise en péril permanente :

"L’enfermement chrétien, qui empêche toute communication sur un pied d’égalité, tout mariage mixte et, sauf exception, tout échange intellectuel, renforce la fermeture propre à la religion de Moïse, qui confère aux juifs le privilège de l’élection divine, considère comme impurs les gentils et prohibe les mariages mixtes." (Edgar Morin, Le monde moderne et la question juive, Paris, Edition du Seuil, 2006). Et le philosophe de rappeler qu'à double tranchant, aussi, fut l'interdiction faite aux Juifs de pratiquer de nombreux métiers et leur relégation dans d'autres, en particulier les métiers liés à l'argent : prêteur, banquier, etc. : "Mais cet argent, élément de plus en plus important de la malédiction juive, deviendra en même temps un instrument d’émancipation" et "c’est à partir de deux brèches, celle du commerce, des affaires et celle des intellectuels, philosophes et médecins – elles-mêmes provoquées à l’aube des temps modernes, d’une part par l’essor économique européen, d’autre part par l’éveil humaniste – que se dessine le chemin de l’émancipation" (op. cité, p.26-27).

On voit bien ici comment les idéologies font fi des causes historiques, et c'est allègrement qu'on construira l'image du juif avare, qu'on confondra au XIXe siècle avec une caste de banquiers minoritaire (Rothschild, Péreire, Camondo, etc.) et celle d'une communauté entière liée aux puissances d'argent, quand bien même une grande partie d'entre elle connaissait pauvreté et dénuement (op. cité).

Revenons maintenant au cadre de la Palestine. Le tableau historique qui a été dressé permet déjà de voir qu'à l'orée du XXe siècle, hormis les courtes parenthèses macchabéennes et hasmonéennes, les territoires historiques des royaumes juifs d'Israël et de Judée (comme ceux des royaumes voisins avec qui ils étaient en concurrence), étaient occupés par différents empires, depuis le dernier quart du VIIIe siècle avant notre ère, soit plus de 2500 ans, les douze derniers siècles ayant été dominés par les pouvoirs islamiques :

"La dernière forme de souveraineté juive date en fait de 135 av. J-C, et fut exercée par la dynastie des Macchabées à Jérusalem. Après cette date, il n’y a pas eu de souveraineté, ou de pouvoir politique juif proprement dit. Quant au lien spirituel, George Corm explique que « L’accueil du judaïsme comme sujet actuel de l’histoire au Proche-Orient supprime la discontinuité historique, puisque ‘‘le peuple juif’’, notion biblique, aurait conservé le lien spirituel avec la terre de Canaan ; mais, dans ce cas, c’est alors la continuité historique de la Palestine ‘‘arabe’’ depuis le VIIe siècle qui est effacée de la mémoire collective européenne». Ainsi, au regard du Droit International, le « droit historique » sur la Palestine est difficilement démontrable." (Al Smadi, 2012).

D'autre part, s'agissant toujours du Droit International, "le terme employé pour désigner le « droit historique » est appelé « prescription acquisitive ». Elle « permet l’acquisition d’un territoire étranger par un Etat qui y exerce son autorité de manière continue et pacifique pendant une longue période »". (Al Smadi, 2012, citation de Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit International Public, 7° édition, LGDJ, Paris, 2002, p. 537). Il paraît clair, au regard de l'analyse historique, qu'Israël ne répond aucunement à ces critères, mais nous verrons plus tard que les conditions socio-historiques de la communauté juive, dont la Shoah sera de loin l'épisode le plus traumatique, nous obligera d'examiner avec soin les parts de légitimité ou d'illégitimité dans la création de l'Etat moderne d'Israël, en 1948, malgré toute l'entreprise de colonisation, dont nous poseront, pas à pas, la somme des inégalités et des injustices.

Si les Juifs, comme d'autres communautés religieuses, ont eu dans les espaces islamiques la liberté relative de leur culte et de leur développement culturel, on comprendra aisément que l'Etat juif n'était en rien une réalité historique, à la veille du conflit israélo-palestinien, dans un pays où la grande majorité de la population est demeurée musulmane pendant ces très longs siècles qui ont suivi l'islamisation du Moyen-Orient. Cependant, nous l'avons vu, un certain nombre de juifs, au cours de l'histoire, ont désiré retourner dans le pays de leurs (très) lointains ancêtres, Eretz Israël (ארץ ישראל, "la Terre d'Israël), quand l'occasion leur en était donnée : "expulsés d’Espagne, maghrébins, pieux hassidim d’Ukraine et de Pologne, leurs opposants, les mitnagdim de Lituanie... La plupart de ces vagues d’immigration juive étaient déjà le résultat d’un phénomène conjugué de rejet en diaspora et d’attirance vers « Erets Israël », la Terre d’Israël. Le changement de continent les obligea à modifier certains modes de vie ; cependant, le désir de prolonger les formes de la vie juive pratiquées en diaspora était plus fort que la volonté d’innovation chez ces immigrants, désignés par le nom de « Vieux Yishouv (5) »." (Delmaire, 1999),

(5) Yishouv, (Yishuv, Yichouv, Yichuv) : communauté des juifs installés en Palestine avant la création de l'Etat d'Israël en 1948. Le "vieux Yishouv" concerne les Juifs habitant la Palestine avant la colonisation sioniste, presque exclusivement tournés vers l'étude religieuse et la prière, cela a été signalé, et le "nouveau Yishouv" désigne ceux qui appartiennent aux différentes vagues d'immigration appelées aliya (cf. plus loin).

Cependant, on ne doit pas exagérer cette tendance au retour :

"Ces retours vers la Palestine, qui maintiennent un lien physique entre le peuple juif et la Terre Sainte, ont tous un point commun : ils sont le fait de groupes peu nombreux. Ils ne résultent pas de projets plus vastes de réinstallation de tout ou partie du peuple juif en Palestine. (...) En fait, l’attachement à Sion [colline de Jérusalem, par extension la "ville sainte" elle-même, NDA] a longtemps été, pour les communautés juives, de nature spirituelle. Le retour à la Terre Promise ne pouvait être que l’œuvre de Dieu (...) et il était impie de prétendre se substituer à Lui. Leur espérance est de type eschatologique, c’est-à-dire en relation avec la fin des temps. Les autorités religieuses juives sont longtemps restées hostiles à toute idée d’immigration massive en Terre Sainte. Leur principal souci était le maintien de la cohésion des communautés par la fidélité à la Loi." (Perrin, 2000).

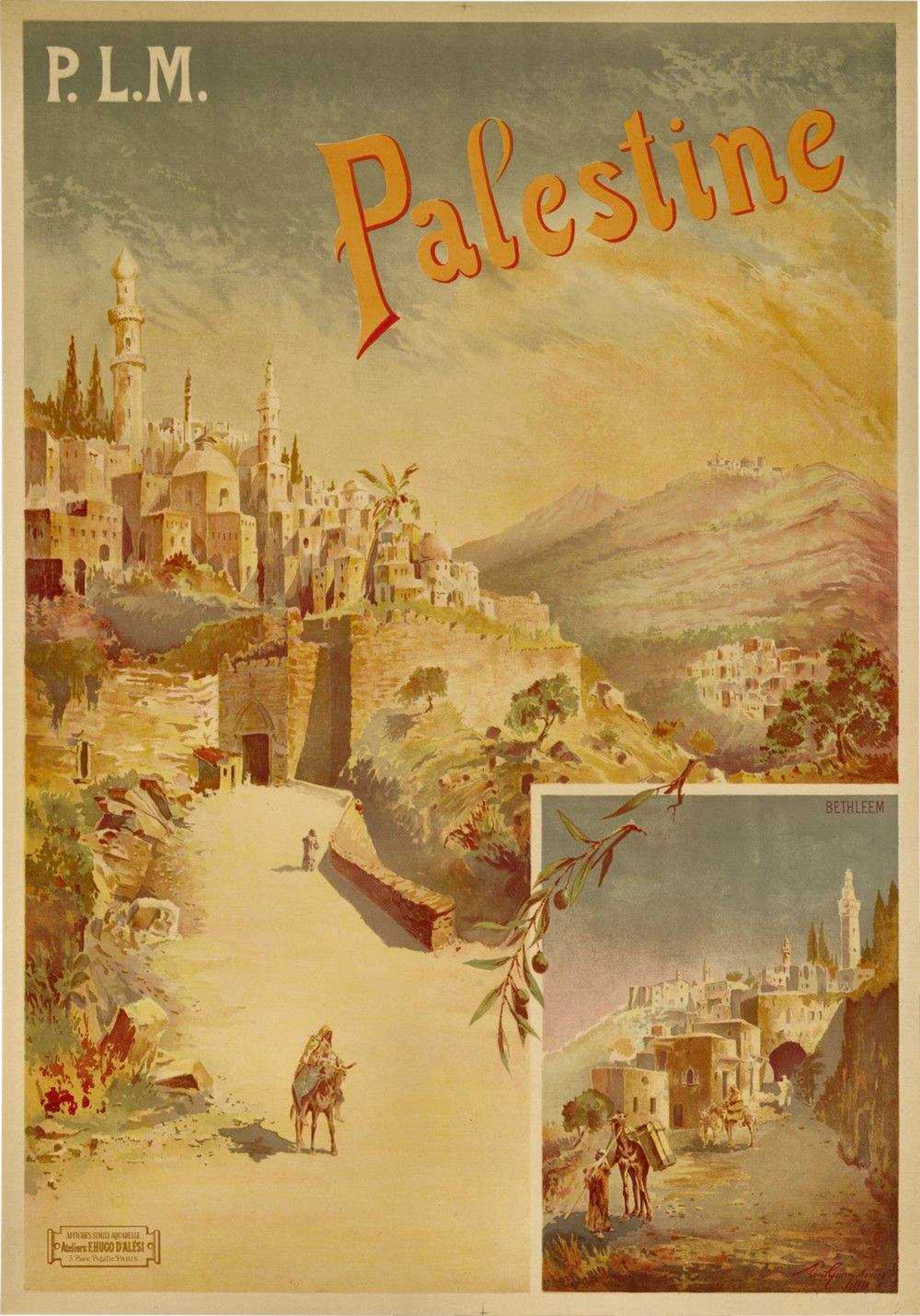

Agrandissement : Illustration 5

Profitons en ici pour préciser que Jérusalem, de par son rôle historique et religieux, n'est pas une ville de Palestine comme les autres. Le plus souvent, l'imaginaire juif n'opère pas une stricte séparation entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste :

"L’interprétation sans cesse recommencée des versets bibliques préserve la centralité de Jérusalem et de la Terre d’Israël dans la pensée juive. Au Moyen Age, certains Sages, poètes ou mystiques, comme Yehuda Halévi, Maimonide et Nahmanide, tournent vers elles leur cœur et leur pensée, y dirigent leurs pas ou s’y font enterrer. Jusque vers l’an mil, des communautés juives bien vivantes et plus nombreuses qu’on ne le croit en général se maintiennent ou se créent en Galilée, dans la plaine côtière et en bordure du désert de Judée. Néanmoins, la vie juive s’épanouit surtout en diaspora, elle décline en Terre Sainte de l’époque byzantine à l’époque des croisés (6) où elle est pratiquement éteinte, elle ne se renouvelle guère après la reconquête par Saladin, ni sous la domination successive des Mongols et des Mamelouks" (Delmaire, 1999).

(6) croisés : "À leur arrivée en 1099 ceux-ci se livrent à d’effroyables massacres, ne laissant la vie sauve ni aux Juifs ni aux musulmans. Les Juifs de Jérusalem sont exterminés, les communautés de Jaffa et de Ramleh [Ramla, Ramlah, NDA] disparaissent mais celles de Galilée parviennent à se maintenir." (Weinstock, 2011).

Au milieu du XIXe siècle, les juifs, très minoritaires en Palestine, nous le verrons, connaissent une situation exceptionnelle à Jérusalem, où ils sont au contraire majoritaires (8000 sur 15000 habitants), et, à la veille de la première guerre mondiale, ils totalisent 40.000 habitants, soit près de 60 % de la totalité. Mais le développement des communautés chrétiennes (20 % de la population de Palestine au début du premier conflit mondial), principalement latine et orthodoxe, est important, en particulier à Jérusalem, où "les diverses communions des Grecs schismatiques et catholiques, des Arméniens, des Coptes, des Abissins et des Francs, se jalousant mutuellement la possession des Lieux Saints, se la disputent sans cesse à prix d'argent auprès des gouverneurs turks. C’est à qui acquerra une prérogative, ou l’ôtera à ses rivaux ; c’est à qui se rendra le délateur des écarts qu’ils peuvent commettre... De là des inimitiés et une guerre éternelle entre les divers couvens et entre les adhérons de chaque communion" (Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais, comte Volney, dit Volney, Voyage en Syrie et en Egypte pendant les années 1783, 1784, & 1785..., Paris, Volland, 1787).

Jérusalem reste une exception donc, et le recensement de 1893 est très parlant sur la représentation des Juifs au sein des communautés de Palestine, soit 42.000 âmes pour 414.648 non-juifs (Musulmans, chrétiens et druzes), qui totalisent 90.8 % de la population (Charbit, 2011). Ces données démographiques à elles seules donnent une idée du non-sens et de l'illégitimité d'un Etat Juif qui engloberait l'ensemble de la Palestine, comme le souhaiteraient beaucoup de dirigeants sionistes dès les débuts et tout au long de leur entreprise coloniale, comme nous le verrons.

Agrandissement : Illustration 6

-------------> PARTIE II