Vous pouvez lire cet exposé dans son format d'origine sur mon site PLOUTOCRATIES.COM

------------------------------------------------------------------

De l'adoubement du sionisme : la Déclaration Balfour

------------------------------------------------------------------

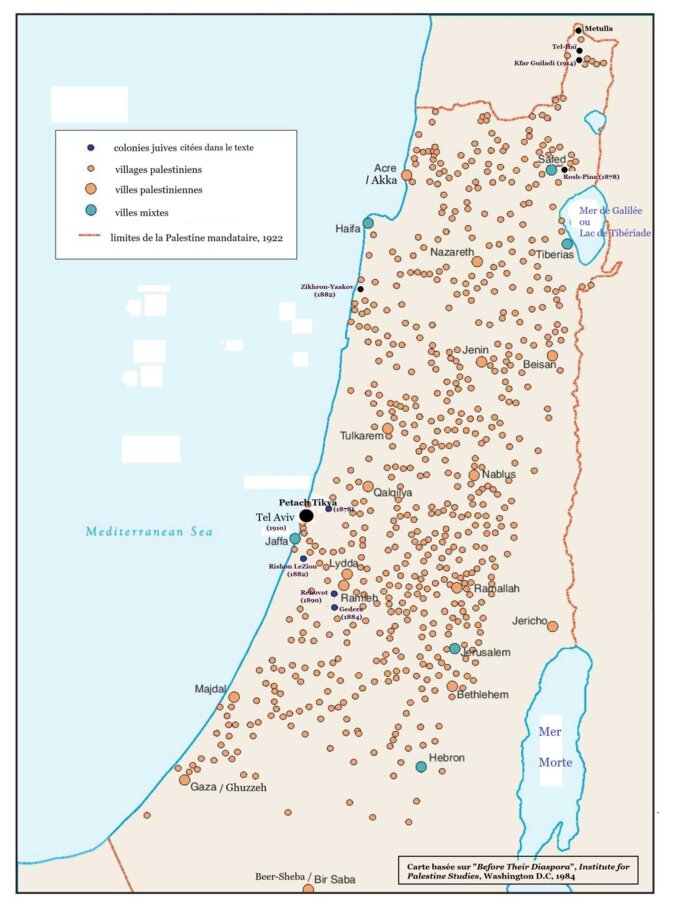

Dès janvier 1915, Herbert Samuel (1870-1963), premier Juif non converti à faire partie d'un cabinet britannique, écrit "un premier mémorandum à ses collègues du cabinet de guerre [War Office : WO ] afin de leur présenter l’intérêt que représenterait pour la Grande‑Bretagne une immigration juive d’ampleur en Palestine" (Rota, 2017). , texte écarté par Herbert Henry Asquith, le premier ministre, mais qui suscita l'intérêt de David Lloyd Georges, alors ministre de l'armement.

Entre 1915 et 1916, on aurait pu croire, pourtant, que la chute de l'Empire Ottoman pouvait permettre de s'épanouir un grand Etat arabe :

"Les accords Sykes-Picot (1) font suite aux négociations secrètes entre le Chérif de La Mecque, Hussein, et le Haut Commissaire britannique d’Égypte, Henry McMahon, conduites entre 1915 et 1916 et visant à garantir la stabilité de la région en même temps que les intérêts de l’empire britannique. Ils précèdent d’autre part la Déclaration Balfour de 1917 [cf. plus bas, NDR]. Les accords Sykes-Picot sont à ce titre une étape importante dans la reconnaissance des besoins stratégiques britanniques pour l’après-guerre.

Les échanges entre Hussein et McMahon, dont les échos nous sont parvenus en marge de la popularisation de Thomas E. Lawrence « d’Arabie », tendaient à la création d’un grand empire arabe indépendant, une fois les hostilités terminées et la Turquie ottomane vaincue. Les Britanniques s’engagèrent à garantir la formation de cet État en échange du soulèvement des tribus arabes de l’Empire ottoman contre le suzerain turc. Les archives révèlent toutefois que dès la fin 1915, à l’heure où McMahon négociait encore l’appui des troupes de Hussein contre les Turcs, les Britanniques étaient à la recherche d’autres partenaires.

Ils craignaient en effet qu’un État arabe indépendant s’étendant sur la Syrie, la Mésopotamie, le Liban et la Palestine ne soit un facteur d’instabilité politique de plus dans la région." (Bardet, 2015).

(1) Sykes-Picot : Mark Sykes (1879-1919), militaire, diplomate, député britannique et François Marie Denis Picot (1870-1951, patronyme changé en Georges-Picot en 1910, autorisé par décret présidentiel), avocat, diplomate français.

En échange du déclenchement d'une insurrection arabe contre l'Empire ottoman, Hussein ben Ali al-Hachimi (Hashimi : famille des Hachémites) avait demandé le 14 juillet 1915 à Henry McMahon l’indépendance des pays Arabes "limitée dans un territoire comprenant au Nord, Mersin, Adana et limitée ensuite par le 37e parallèle jusqu’à la frontière persane ; la limite Est devrait être la frontière persane jusqu’au Golfe de Bassorah ; au Sud, le territoire devait border l’océan Indien, tout en laissant de côté Aden ; à l’Ouest enfin, il devait y avoir pour limite la Mer Rouge et la Méditerranée jusqu’à Mersin" (Gonzalez-Quijano, 2017). McMahon n'avait pas confirmé ces frontières mais avait répondu à Hussein le 30 août 1915 et approuvé "l'indépendance de l'Arabie et de ses habitants" (Cloarec, 2015), sans préciser s'il s'agit de la Péninsule arabique ou de l'ensemble des pays arabes.

Revenons maintenant au camp sioniste, pour rappeler que la grande majorité des promoteurs du sionisme étaient européens, et partageaient la même culture que les dirigeants occidentaux qui allaient bientôt redessiner la carte géopolitique du Moyen-Orient, après la chute de l'Empire Ottoman. Mieux, certains membres du lobby sioniste faisaient même partie du gouvernement britannique. Deux ans après l'intervention de Samuel, le 17 février 1917, Lord Lionel Walter Rothschild (1868-1937, juif, député tory de 1899 à 1910), accepte de participer à une réunion importante au domicile du grand rabbin Moses Gaster, tout comme James de Rothschild et son père Edmond, tous les deux très engagés dans la cause sioniste). Sont aussi présents Samuel, Nahum Sokolow (Sokolov, 1859-1936), un dirigeant sioniste de premier plan, qui deviendra président de l'Organisation sioniste mondiale entre 1931 et 1935, mais aussi deux dirigeants sionistes britanniques, Joseph Cowen (1829-1900) et surtout Herbert Bentwich (1856-1932), fondateur de la British Zionist Federation en 1899, conseiller de la Jewish Colonial Trust, première banque sioniste, en 1899, qui prendra ensuite le nom de Leumi Bank.

Le débat est organisé et dirigé par Haïm (Chaïm) Weizmann (1874-1952), juif d'origine lithuanienne qui deviendra président de l'Organisation sioniste mondiale (World Zionist Organization) en 1920 et le premier président de l'Etat d'Israël en 1949. Professeur de biochimie à l'Université de Manchester, Weizmann sera recruté par un autre chimiste, Charles Dreyfus (1848-1935), qui avait créé une société de textile à Manchester, et qui lui fera rencontrer des personnalités importantes dans les cercles dirigeants, dont Lord Balfour. Weizmann invente en 1916 un moyen peu coûteux de produire de l'acétone à partir d'un microbe, Clostridium acetobutylicum qui, depuis, a été surnommé organisme de Weizmann. Sa découverte ouvre la voie à une production industrielle d'un explosif appelé cordite, ce qui allait donner un avantage très appréciable aux Alliés pendant la première guerre mondiale. "Weizmann refusa les honneurs et les récompenses dont le gouvernement de Londres voulut le combler. Tel Moïse, il ne réclama qu'une faveur : " Donnez un foyer à mon peuple. " nous raconte Edouard Sablier du journal Le Monde du 11 novembre 1952, tandis que l'historien Georges Ayache nous apprend qu'il fut gratifié de 10 shillings par tonne d'acétone produite (Ayache, 2019). Une chose est sûre, sa découverte, en contribuant de manière importante à la victoire des Alliés, avait ravi une personnalité de choix : Lloyd Georges, le ministre de l'armement qui avait accueilli positivement le mémorandum de Samuel. C'est ainsi que s'ouvrit grand la porte aux revendications sionistes auprès du gouvernement britannique, que Weizmann entama surtout avec Nahum Sokolow, qui dira "au beau milieu des émeutes, que la question arabe ne faisait absolument pas partie de la réalité" (Gershom Scholem, note de "juillet 5691", selon le comput juif, soit 1931 de l'ère chrétienne, journal Od Davar, pp. 91-92).

Soulignons ici le fait que le débat autour de ce sujet n'était pas neuf au sein du gouvernement britannique. En 1904, déjà, un projet de création d’un foyer national juif en Afrique orientale était débattu à la Chambre des communes (Sergeant, 2012). Après la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à la Turquie, le 5 novembre 1914, l’idée d’une patrie juive poursuivit son chemin, en spéculant sur la défaite des Turcs, suivie du dépeçage le leur empire. Le 9 novembre 1914, Lloyd George, influencé par son éducation religieuse, dans l'Eglise galloise , en vint à s'exprimer au sein du Cabinet ministériel à propos du "destin ultime de la Palestine'', qu'il voyait, confia-t-il à Herbert Samuel, devenir un État juif (Monroe, 1963). En mars 1916, le ministère des Affaires étrangères de sa Majesté répondit à une suggestion du journaliste juif Lucien Wolf (1857-1930), un des fondateurs de la Jewish Historical Society of England, sympathisant des thèses eugénistes comme Ruppin ou Jabotinsky, qui cherchait démontrer le caractère supérieur d'une prétendue race juive (Langton, 2014). Adversaire du sionisme, ayant régulièrement des passes d'armes avec Weizmann, il suggéra aux Alliés de faire une déclaration soutenant l'installation en Palestine de Juifs persécutés, dans le seul but de leur trouver un refuge. Le Ministre des Affaires étrangères (Secretary of State for Foreign), Edward Gray était prêt pourtant, à aller plus loin en soutenant une colonie juive autonome en Palestine, pensant ainsi gagner l'attachement de la communauté juive mondiale pour la Grande-Bretagne. C'est nourri de tous ces débats que Sokolov développera le sujet de la communication sioniste à forger en direction de ses adversaires, qu'il désigne dans les années 1920 par hasbara (Kouts, 2011), littéralement "explication", en hébreu, que les sionistes entendaient comme "guerre psychologique". Ils faisaient ainsi passer pour de la diplomatie publique ce qui était en réalité une propagande d'Etat doté d'arguments sophistiques, fallacieux, souvent utilisés, comme nous continuerons de le voir, en particulier pour promouvoir et justifier la colonisation (avant de s'en défendre plus tard), et au-delà, l'ensemble des pratiques injustes, discriminatoires, voire criminelles, à l'encontre des Palestiniens.

Revenons maintenant au petit groupe qui se réunit en février 1917 au domicile du rabbin Gaster et qui élabore une stratégie pour négocier avec les Alliés la colonisation juive en Palestine. Est présent à titre privé un personnage important, Mark Sykes (cf. accord Sykes-Picot, plus haut), qui a adhéré au sionisme en 1916 après une première rencontre avec Moses Gaster, puis celle avec un sioniste non juif, James Aratoon Malcolm (1868-?), journaliste, financier, marchand d'armes irano-anglo-arménien. Cette conversion n'est pas un évènement négligeable, car à partir de là, Sykes paraît avoir incité les gouvernants britanniques à considérer une déclaration sioniste comme un gage de succès dans l'obtention du soutien américain dans la guerre et joua pendant l'année 1917 le rôle d'intermédiaire entre le gouvernement et les dirigeants sionistes. Lord Arthur James Balfour (1848-1930), alors secrétaire d'Etat britannique des affaires étrangères revient d'ailleurs des Etats-Unis en avril 1917 avec l'assurance du soutien américain du président Wilson sur la déclaration qui portera le nom du dirigeant britannique, soutien conforté par celui de Jules Cambon, secrétaire général des Affaires Etrangères françaises, approuvant "la colonisation juive en Palestine" (Lettre de Cambon à Sokolov, 4 juin 1917, The National Archives : TNA, FO [Foreign Office] 371/3058/123458). Le même mois, Weizmann alerte Londres sur un plan allemand, réel ou supposé de récupération du mouvement sioniste, qui n'a pas été non plus sans influence sur la décision de hâter de finaliser la Déclaration Balfour. Certes, l'Association centrale des citoyens allemands de confession juive, la CV (Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens), créée en 1893, pourtant très assimilationniste, a cherché par opportunisme à encourager un soutien allemand à l'établissement d'un foyer national juif (Trimbur, 2002), mais absolument rien n'indique que l'Etat allemand lui-même s'est intéressé à cette affaire. Weizmann, n'était pas dépourvu de duplicité, donc on peut raisonnablement douter de ce fait. Il laissa entendre aux Britanniques, par exemple, que la majorité des Juifs dans le monde étant sioniste, c'est tout un pays qui applaudirait les décisions britanniques. Assertion totalement mensongère, rappelle l'historien David Fromkin (1932-2017), tout en calculant qu'en 1913, dernière date où l'on possède une mesure sur le sujet, seulement un pour cent des Juifs du monde, environ, ont manifesté leur adhésion au sionisme (D. Fromkin, A Peace to End All Peace : Creating the Modern Middle East, 1914-1922, Penguin, London, 1991, p. 29).

C'est aussi Sykes qui convertit au sionisme le député Leopold Amery (L. Charles Maurice Stennett Amery, dit Léo A., signant ses livres L.S Amery, 1873-1955, ), qui deviendra secrétaire d'Etat aux colonies, de 1924 à 1929. Amery développera à son tour ses idées du sionisme en termes stratégiques. Il pensait que la Grande-Bretagne avait tout à gagner de la reconnaissance d'une population juive en Palestine, sans compter la diminution de l'antisémitisme qui en résulterait. Ce serait Amery qui aurait ainsi apporté des modifications significatives au projet de la déclaration Balfour. Aux noms déjà cités, il faut ajouter ceux de Lord Alfred Milner (1854-1925), au Cabinet de guerre de Lloyd entre décembre 1916 et novembre 1918, du général Jan Christiaan Smuts (1870-1950), général boer, participant aussi au Cabinet susdit, et de Lord Robert Cecil (Edgar Algernon Robert Gascoyne-Cecil, 1864-1958 1er vicomte de Chelwood, prix nobel de la paix en 1937), qui adopteront les idées sionistes et qui exercèrent leur influence "enthousiaste et active" (George Lloyd, Memoirs of the Peace Conference, Vol. 2, Yale University Press, New Haven, 1939, p. 723). On passera sur la dualité ambivalente des sentiments d'un certain nombre de dirigeants britanniques qui ont déjà été évoqués, mêlant antisémitisme et crainte de la puissance supposée du lobby juif, voire même d'une conspiration secrète juive, capable de financer la guerre dans tel ou tel sens et qu'il fallait à tout prix amadouer. Lloyd Georges écrira plus tard qu'il fallait conclure "un contrat avec la communauté juive." (G. Lloyd,op. cité, p. 726)

A l'opposé de cette dynamique sioniste, deux personnages influents, le président du Jewish Board of Deputies, David Lindo Alexander, conjointement avec le rabbin et président de l’Anglo-Jewish Association, Claude Montefiore (petit-neveu de Moses Montefiore), bien au fait des négociations très avancées en vue de la Déclaration Balfour, rédigent une lettre au quotidien The Times, publiée le 17 mai 1917, dans laquelle ils affirment ne pas pouvoir soutenir le sionisme, les juifs formant pour eux une communauté religieuse et non nationale. En conséquence de quoi, ils s’opposent à la création d’« une nationalité séculière juive qui se fonderait sur un vague et obscur principe de race et de particularité ethnologique ». Montefiore écrira ensuite un pamphlet sur le sujet, où il affirmera : "Nous savons que les sionistes s’obstinent à affirmer que les juifs, même hors de Palestine, possèdent une nationalité propre. Et nous savons à quel point les antisémites sont d’accord avec les sionistes." (C. Montefiore, The dangers of ZIonism, "Les Dangers du sionisme", 1917 ). La semaine suivante, les désaccords entre Wolf et Weizmann finissent en controverse publique. Une lettre est envoyée le 24 mai, au Times par un comité conjoint formé par le Conseil des députés juifs (Jewish Board of Deputies) et l'Association Anglo-juive (Anglo-Jewish Association), qui condamne un plan sioniste jugé non seulement mauvais mais aussi dangereux, en revendiquant des droits particuliers aux Juifs dont la majorité des habitants seraient dépourvus. Le texte rejette l'idée selon laquelle les Juifs sont un peuple sans abri qui ont besoin d'un foyer en Palestine.

Seul ministre britannique à s’opposer à la Déclaration et au projet sioniste en général, Edwin Samuel Montagu (1879-1924), ministre de l'armement en 1916, était l'unique membre juif du cabinet de David Lloyd George. Le Mémorandum qu'il adresse alors à son gouvernement témoigne d'une vision lucide de la situation. Il lui semble, en effet, "inconcevable que le sionisme soit officiellement reconnu par le gouvernement britannique, et que M. Balfour soit autorisé à dire que la Palestine devait être reconstituée en tant que « foyer national du peuple juif ». Je ne sais pas ce que cela implique, mais je suppose que cela signifie que les Mahométans et les Chrétiens doivent faire place aux Juifs, que ces derniers doivent tous obtenir un rang de préférence et être particulièrement associés à la Palestine de la même manière que l’Angleterre l’est aux Anglais ou la France aux Français. que les Turcs et les autres Mahométans de Palestine seront considérés comme des étrangers, de la même manière que les Juifs seront désormais traités comme des étrangers dans tous les pays, sauf en Palestine. Peut-être aussi que la citoyenneté ne doit être accordée qu’à la suite d’un test religieux." (Memorandum of Edwin Montagu on the anti-semitism of the present government, document à l'adresse du gouvernement britannique, août 1917). Jusqu' à la déclaration finale, Montagu n'a pas mâché ses efforts pour enrayer son processus, soutenu à la dernière minute par Lord Curzon (George Nathaniel C., 1859-1925), alors au Cabinet de guerre de Lloyd George et Leader de la Chambre des Lords (House of Lords). Curzon a alors exposé les aspects irréalistes du plan sioniste pour la Palestine, exprimant ses doutes sur des questions importantes et de bon sens. Comment les Juifs du monde entier sont-ils censés tenir dans un si petit pays ? Quel sorte d'Etat les sionistes ont-ils vraiment l'intention de créer ? Et que devait-il arriver aux populations arabes indigènes qui n’accepteraient jamais leur subordination ? interrogera en substance l'ancien vice-roi des Indes (Lord Curzon, "The Future of Palestine", Mémorandum adressé au Cabinet, 26 octobre 1917, TNA, FO 371/3083/207407). N'allez pourtant pas croire que ces interrogations ont des fondements de justice. L'ancien vice-roi des Indes, de 1898 à 1905, glorifiait de mille manières l'action coloniale de son pays dans le Raj britannique (Empire des Indes), par exemple comme ceci : "Les deux derniers siècles pendant lesquels les Britanniques étaient en Inde ne peuvent être effacés. Ils ont profondément affecté l'entière ossature de l'existence et de la pensée nationales. Ils ont vivifié les veines atrophiées de l'Orient avec le fluide vital de l'Occident. (...) Vous ne pouvez pas vous passer de nous." (G. Curzon, "National developpement — Convocation of Calcutta University", discours du 15 février 1902, dans "Lord Curzon in India : Being a Selection from His Speeches as Viceroy & Governor-General of India, 1898–1905, with a portrait, explanatory notes and an index and with introduction by Sir Thomas Raleigh, K.C.S.I (2) ", p. 488-489, Londres, Macmillan, 1906.

(2) K.C.S.I : ou KCSI : Knight Commander of the Star of India

Ces oppositions ont obligé le gouvernement à discuter et amender à différentes reprises le texte de la future Déclaration Balfour, au sein du Cabinet de Guerre, les 3 septembre, 4 et 31 octobre 1917 ("Cabinet minutes", TNA, CO [Colonial Office] 733/347/7). Les Le 4 octobre, en particulier, Amery raconte comment, une demi-heure avant la réunion, Milner lui a demandé de rédiger des clauses contribuant à répondre aux inquiétudes suscitées par la déclaration, à la fois côté pro-arabe et côté Juif, mais sans en changer la substance (L.S Amery, My Political Life, Vol. 2, Hutchinson, London, 1953, p. 116). Pendant que le Cabinet de Guerre débattait de la cause sioniste, Weizmann était même logé chez un ami et contributeur de marque de la déclaration, William George Arthur Ormsby-Gore (1885-1964), 4e baron Harlech, alors secrétaire adjoint du Cabinet, avant de faire partie de la mission sioniste en Terre Sainte, de mars à août 1918, avec l'assentiment de Weizmann (Oren Kessler, Mandate100 | ‘A Clean Cut’ for Palestine: The Peel Commission Reexamined, dans Fathom, mars 2020).

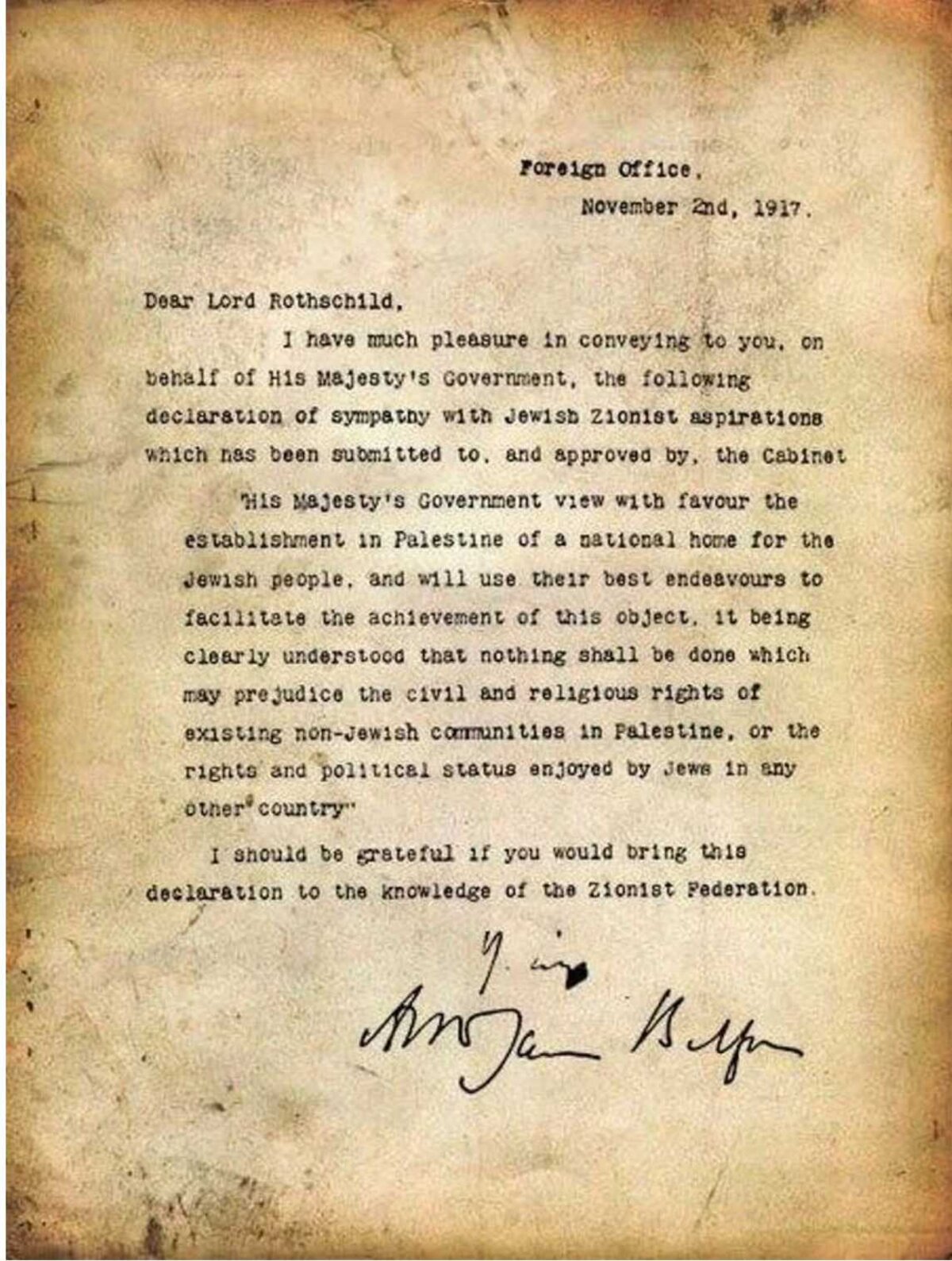

Les pouvoirs de la Couronne se montreront ainsi, par diverses influences chrétiennes et sionistes, ouverts aux propositions de Weizmann et les Juifs obtiendront par la déclaration Balfour du 2 novembre 1917, un signal d'engagement de la Grande Bretagne, sous la forme d'une très courte lettre que Lord Balfour adresse à Lord Lionel Walter Rothschild, qui avait pourtant abandonné la vie politique depuis 1910 pour consacrer la plupart de son temps à la zoologie, qui lui doit une prestigieuse collection. Mais voilà, le baron est issu d'une famille d'où sont issus les premiers hommes d'Etat à la fois britanniques et juifs : "Le baron est en effet le petit-fils de Lionel Nathan Rothschild, premier Juif siégeant comme député à la Chambre des Communes en 1858. Son père, le baron Nathaniel Rothschild (1840‑1915), député aux Communes à partir de 1865 et premier Juif non converti à entrer à la Chambre des Lords, était considéré comme le principal dirigeant du judaïsme britannique – il n’était pas favorable au sionisme même s’il avait été impressionné par la personnalité de Theodore Herzl." (Boukara, 2017). Par ailleurs, il est très investi dans la cause sioniste, à la fois idéologiquement et comme banquier richissime et très influent. La lettre de Balfour stipule que "le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, soit aux droits et au statut politiques dont les Juifs disposent dans tout autre pays." La fin différait quelque peu de celle du brouillon de Milner, du 4 octobre, appelant à donner aux Juifs de Palestine les mêmes droits "dont les Juifs jouissent dans les pays où ils sont pleinement satisfaits de leur nationalité présente".

Le choix de l'expéditeur et du destinataire ne doivent rien au hasard. Nous connaissons déjà Lord Rothschild, et Lord Balfour, lui, a été élevé dans les milieux évangéliques où le peuple juif a une aura particulière. Depuis longtemps, il pensait que le christianisme avait une dette envers le peuple juif et que permettre à ce dernier de trouver pour ses membres meurtris un abri à Sion aurait donné à la Grande Bretagne l'honneur de réparer les torts qui leur avaient été faits (cf. Blanche Dugdale, née Balfour, Arthur James Balfour, 1906-1930, Hutchinson, London, 1936, p. 159-60). Par ailleurs, quand Balfour devint secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, à la fin de 1916, ses rencontres avec Weizmann se firent plus intenses, et il finit par informer le Cabinet ministériel de son adhésion au sionisme en mars 1917 (cf. L.S Amery, My Political Life, op. cité, p. 114).

A propos du texte de la Déclaration Balfour, on notera que seuls les Juifs sont ici reconnus comme peuple, et non les Arabes de Palestine : On imagine alors à quel point a pu sonner creux à toute une population "le souhait et le désir du Gouvernement de Sa Majesté que le gouvernement futur de ces régions soit fondé sur le principe du consentement des gouvernés" ("the consent of the governed", formule qui figure dans la Déclaration d'indépendance américaine de 1776. Nous avons bien vu que durant tout le processus d'élaboration de la Déclaration, les Arabes étaient complètement absents, et cela n'a rien d'étonnant. Les Juifs sionistes n'ont jamais eu l'intention de leur demander le moindre avis sur la question, et le Cabinet de guerre britannique estimait très probablement que les Arabes palestiniens n'avaient aucun droit politique. A la conférence de San Remo, le 24 avril 1920, alors que les Français tentaient d'insérer la qualification politique des droits des "non-Juifs", dans le cadre de la protection mandataire, les Britanniques ont refusé cette suggestion, arguant du fait que les Français cherchaient, en fait, à avantager politiquement leurs communautés chrétiennes et non les musulmans. En réalité, les Britanniques semblaient craindre, après la Déclaration Balfour, de voir l'ensemble de la communauté juive mondiale se retourner contre les Alliés.

Dans les réactions arabes, et même internationales, les termes de "foyer juif" a été compris immédiatement un peu partout comme une manière de masquer le mot "État" et ceux de "collectivités non-juives" ont semblé volontairement dénigré les communautés natives de la Palestine. Une semaine après (9 novembre 1917), le texte de la Déclaration Balfour paraissait dans le Times, qui titrait : "Palestine for the Jews. Official Sympathy". La lettre de Balfour aurait pu demeurer ce qu'elle était, un vœu pieux, symbolique, formulé dans un document sans valeur juridique, sans compter que la Grande-Bretagne ne disposait pas des territoires concernés, encore sous domination ottomane. Par ailleurs, ce texte contredisait la Convention n°4 de La Haye de 1907 (et plus tard, le pacte de la SDN) qui reconnaissait aux principales communautés de l'Empire Ottoman le droit d'obtenir leur indépendance. Les autorités britanniques avaient soumis au président américain Woodrow Wilson une première version de la déclaration, le 11 septembre et ce dernier leur avait répondu que « le moment n’est pas opportun pour une déclaration précise, autre que, peut-être, de sympathie ». Mais le 16 octobre, après en avoir lu une nouvelle version, il avait finalement donné son accord au projet sioniste (Persyn, 2017).

"La date de la lettre est celle de la victoire décisive que l’armée britannique remporte contre les forces ottomanes à Gaza. Celle-ci survient suite à la « Grande révolte arabe » qui a considérablement facilité la défaite des Ottomans. N’ayant plus autant besoin des Arabes, la Grande-Bretagne se tourne vers les sionistes, ce qui ne peut que provoquer les protestations des nationalistes arabes à qui Londres a promis, notamment dans l’accord Hussein — MacMahon, conclu en 1915, de favoriser la mise en place d’un grand État arabe indépendant. Il n’est pas difficile d’y entrevoir la stratégie millénaire du « diviser pour régner »." (Rabkin, 2017).

Il est évident que la déclaration Balfour doit être aussi interprétée à travers le prisme de divers intérêts du pouvoir britannique, tout particulièrement pendant la première guerre mondiale :

"Au nombre des autres raisons qui pesèrent à un moment ou à un autre dans la balance, il faut citer le souhait de surenchérir sur la déclaration faite par la France en juin 1917 de soutenir la « renaissance de la nationalité juive » en Palestine, mais aussi la volonté de séduire les Juifs russes, dont on pensait qu’ils pourraient agir en faveur du maintien de l’effort de guerre de leur pays, ou alors l’espoir de convaincre les Juifs américains de poursuivre leur financement de l’effort de guerre.

De fait, les motivations nées du fantasme de l’influence juive ne sont ainsi pas tout à fait absentes des calculs politiques du cabinet de guerre : certains de ses membres pensent qu’une déclaration de bonne volonté à l’égard du sionisme permettrait de rallier l’ensemble des Juifs – que l’on imagine dans leur grande majorité pro‑allemands – à la cause britannique, ce qui pourrait se révéler déterminant pour écourter la guerre." (Rota, 2017).

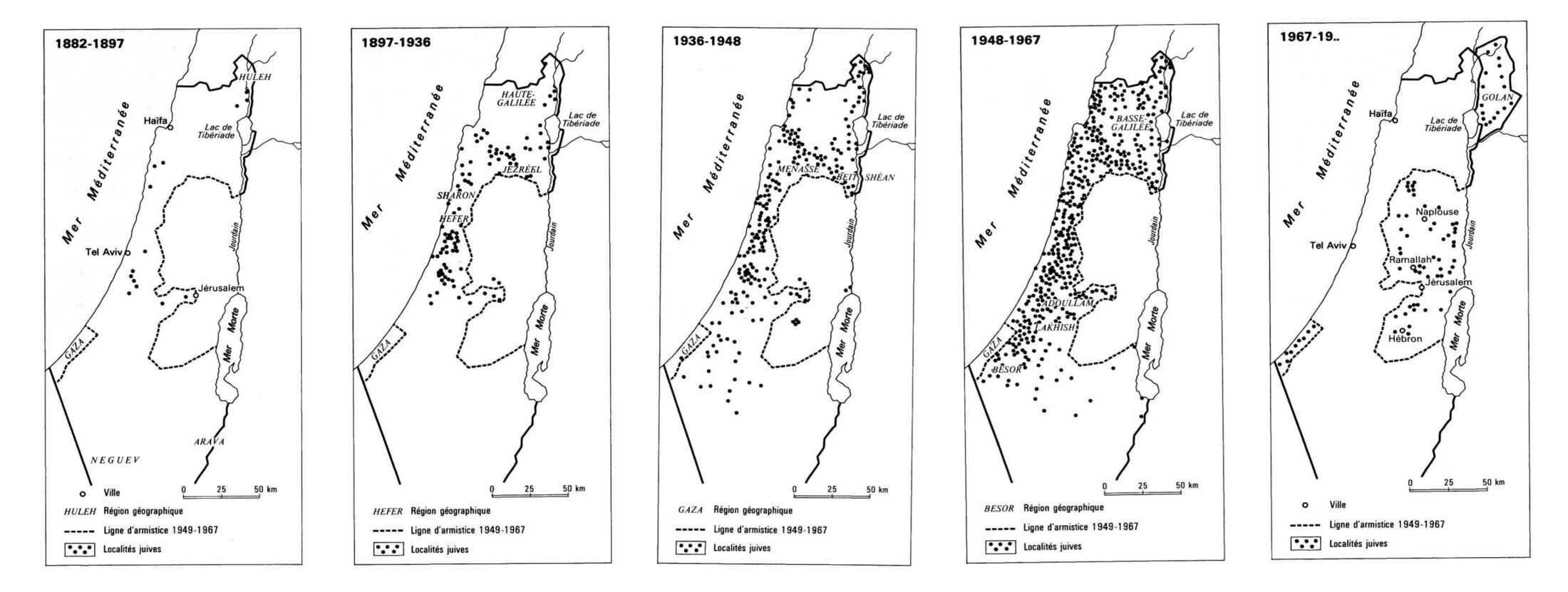

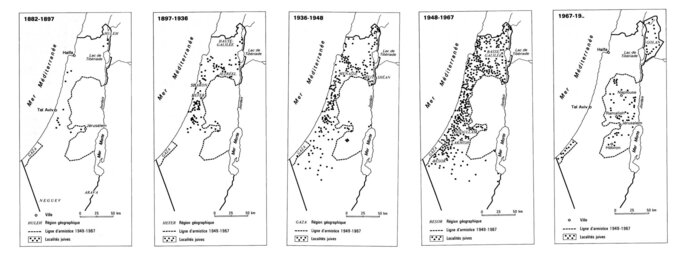

La déclaration Balfour impulse naturellement une formidable énergie dans le camp sioniste, et marque les débuts de la troisième aliya (1917-1923), qui verra l'installation en Palestine de 37.000 immigrés juifs supplémentaires (Weinstock, 2011). De l'autre côté de l'Atlantique, pourtant si loin de la scène palestinienne, certains avaient déjà bien compris ce qui était en train de se jouer : "l’implantation juive en Palestine est bâtie sur la ruine des Arabes", avait déclaré Moyshè Olgin, dans les pages du quotidien yiddish Forverts ("En Avant !), à New-York, le 3 juin 1916 (cité par Weinstock, 2011). Les craintes plusieurs fois multipliées par les Palestiniens d'un péril pour leur communauté vont en effet redoubler d'intensité devant la volonté évidente des sionistes d'occuper le pays à leur place. Dans le Jewish Chronicle du 13 décembre 1918, Israël Zangwill plaide, comme beaucoup d'autres avant lui, pour le déplacement des Arabes. Avec cynisme et hypocrisie, il affirme d'abord : "La planète entière est sous l’emprise de la droite alliée qui cherche à remodeler toutes les frontières raciales et les relations internationales (...) Ici, il n’y a pas de place pour la diplomatie secrète. Toutes les revendications et tous les intérêts doivent être clairs, prouvables et publics, et c'est à la lumière du contentement des peuples et non dans l'obscurité des intrigues diplomatiques que le partage doit être effectué." Avant de finir par admettre que "dans certains cas, où le chaos des populations constitue une menace pour l’établissement permanent, il doit y avoir des ajustements mutuels, voire (dans les cas les plus graves) des mesures graduelles de redistribution raciale (...) Les gens parlent du déplacement des Arabes de Palestine comme d'une atrocité inimaginable, alors que la France est en ce moment en train d'expulser des milliers d'Allemands d'Alsace-Lorraine".

Comme toujours, l'argumentation sioniste n'est pas rationnelle, et ne peut pas l'être car elle est forcée chaque fois de contredire, maquiller ou ignorer les faits pour défendre ses thèses. Alors elle se fait sophistique, voire puérile, et dans tous les cas idéologiques : "le chaos des populations..." ; "expulser des milliers d'Allemands...", comme si les faits comparés étaient de même nature, ou que les exactions devenaient permises dès lors qu'un autre Etat les pratiquaient sans vergogne, ce qui ne manquait alors pas de se pratiquer à grande échelle.

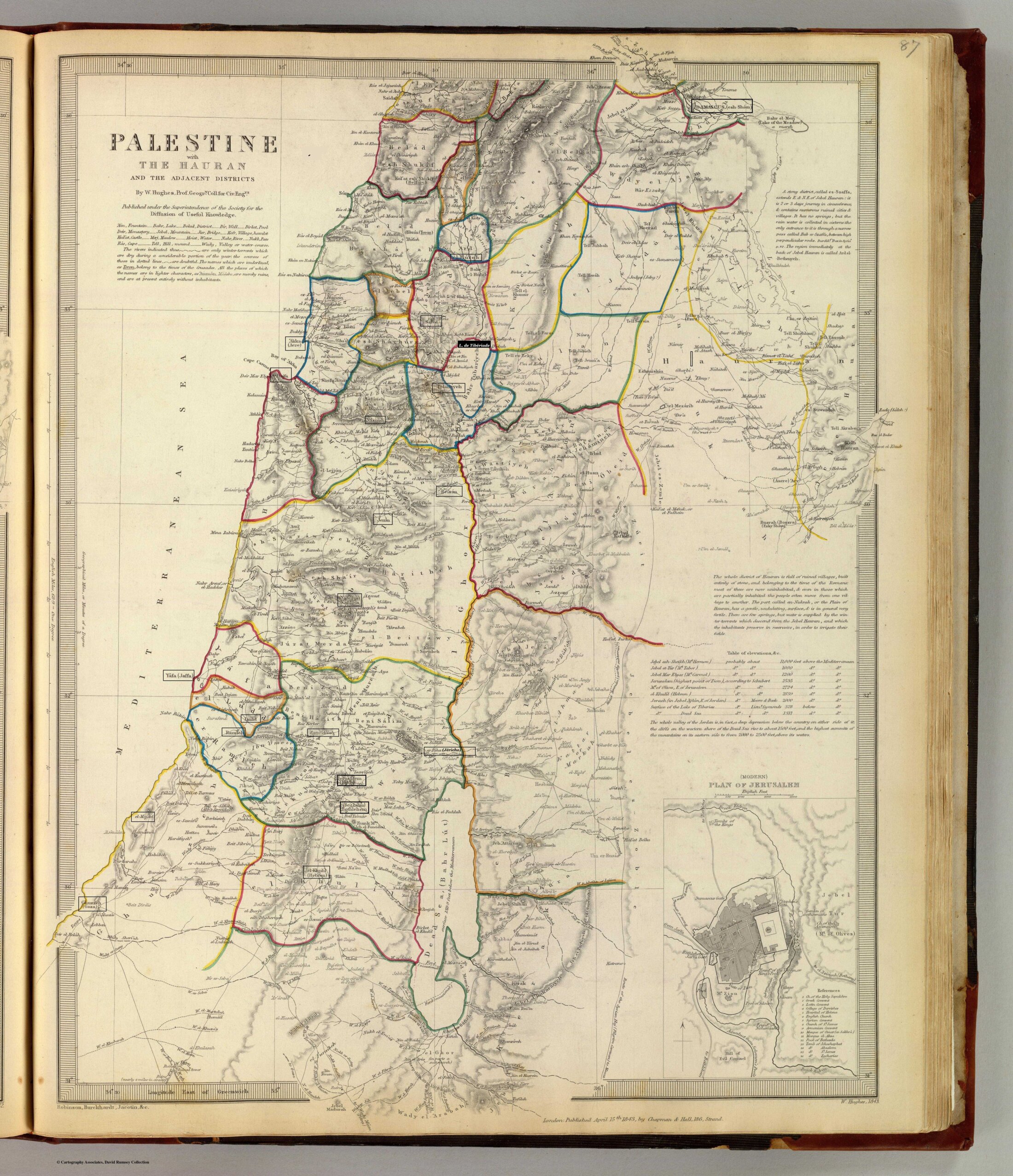

Agrandissement : Illustration 1

Agrandissement : Illustration 2

La Grande-Bretagne trahissait là sa promesse d'un Etat indépendant faite aux Arabes deux ans plus tôt, avec la complicité de la France, qui avait donné "son assentiment de principe au projet de constitution d'une « souveraineté arabe en faveur du chérif de La Mecque »" (Cloarec, 2015). Les instructions données par le gouvernement français au diplomate Paul Cambon, spécifient, par ailleurs, la création d'un "Etat arabe indépendant" (op. cité). Une autre promesse, non tenue, encore, vit le jour par la "Déclaration aux sept nationalistes arabes" de juin 1918, des Syriens qui s'étaient réfugiés au Caire après la Révolte arabe menée par Hussein entre 1916 et 1918. Elle avait été dirigée contre un Empire ottoman qui, acculé par de nombreuses forces hostiles, avait donné carte blanche au Levant à Djemal Pacha, dit Djemal "le boucher" (As-Saffah), qui déclencha une grande terreur aussi bien chez les Juifs que chez les Arabes, par des répressions, des exécutions, des déportations, conjuguées par malheur à une famine et une invasion massive de sauterelles (criquets pèlerins) qui feront des centaines de milliers de victimes (Weinstock, 2011). Et ne parlons pas de la promesse de création d'un vaste Etat arménien, et surtout, d'un Etat kurde en Anatolie, prévu plus tard par le traité de Sèvres de 1920.

Dans le camp arabe du Proche-Orient, c'est à dire l'écrasante majorité de la population, Palestine y compris, la Déclaration Balfour provoqua consternation et colère, nous le verrons, qui donna un nouvel élan aux constructions diverses d'identité nationale :

"L'unité de toute la population se retrouve dans le refus du projet sioniste, mais les chrétiens veulent une Grande Syrie sous tutelle française, les jeunes éduqués une Syrie arabe indépendante et les notables une Palestine sous tutelle provisoire britannique (...) après l'occupation de Damas par les Français en juillet 1920, les jeunes reviennent désillusionnés en Palestine et se montrent prêts à composer avec les notables. On trouve la formule, équivalent à un compromis, au congrès de Haïfa au mois de décembre 1920 : les comités islamo-chrétiens déclarent qu'ils représentent « le peuple arabe palestinien »" (Laurens, 2008).

Les colonisateurs avaient sans doute renforcé involontairement ce nationalisme, car le traité de Londres de 1840 nommait indifféremment la Palestine septentrionale : Syrie du Sud, et la diplomatie française ne distinguait pas la Syrie de la Palestine (Porath et Torrent, 2005). Beaucoup de liens se tissent alors entre Syriens ("Syriens du Nord") et Palestiniens ("Syriens du Sud"), à Damas surtout, reliés en particulier par le "Club arabe" (al-Nadi al-'Arabi, النادي العربي), dont Amin al-Husseini, le futur mufti de Jérusalem, devient président en 1918, par le "Club littéraire" (litt : "Société / Forum littéraire" : al-Muntada al-Adabi, المنتدى الأدبي), ou encore au travers du premier journal officiellement nationaliste arabe, Suriya al-Janubiyya / Souriya al-Janoubiya ("La Syrie du Sud"), qu'Arif al-Arif publie avec l'avocat Muhammad Hasan al-Budayri, en septembre 1919, d'abord à Jérusalem, puis à Gaza, Hébron, Tulkarem, (Tulkarm, Toulkarem) en Galilée, etc., qui sera rapidement interdit par les Britanniques. Par ailleurs, le fait qu'il y ait aussi eu des arrière-pensées coupables derrière les intentions des comités islamo-chrétiens, n'enlèvent rien à leur sentiment d'appartenance à un peuple, ni à la légitimité de leur refus d'une appropriation étrangère de leur territoire. C'est ainsi qu'ils défendent en particulier les Lieux saints et adressent des pétitions au pape pour que ceux-ci ne tombent pas dans les mains des "déicides" juifs, grief bien connu qui fait partie de toute une panoplie idéologique propre à susciter la haine et la criminalisation des Juifs. Beaucoup plus nombreuses sont les revendications nationalistes arabes qui "cimentent la construction d’une légitimité historique face au projet sioniste en Palestine et alimentent le débat opposant les Arabes aux sionistes sur la « palestinité » du territoire et sur les droits que l’histoire attestait. Les manuels scolaires d’histoire dévoilent la tonalité des discours du moment. Entre les deux guerres, un certain nombre de professeurs engagés, formés à l’université américaine de Beyrouth – foyer de la pensée nationaliste arabe dans les années 1920 et 1930 – ou dans les universités et écoles du Caire et d’Istanbul, ont utilisé l’histoire pour éveiller le sentiment d’unité de la communauté arabe chrétienne et musulmane face à la menace étrangère." (Sfeir-Khayat, 2005).

L'Association islamo-chrétienne (AIC) est fondée fin 1918 et ses doléances, comme bon nombre des préoccupations palestiniennes à propos du sionisme, font état de la situation de manière aussi directe, réaliste, argumentée, que les propos et actions des sionistes servent entièrement à leur idéologie de puissance et de domination conquérante, que nous n'allons cesser de démontrer tout le long de cet exposé. Ainsi, l'AIC refuse "toute position privilégiée ou tous droits politiques aux Juifs qu’ils ne considèrent pas comme étant des citoyens du pays" (Weinstock, 2011), "discute des moyens à mettre en œuvre pour résister au sionisme, contrecarrer la création de nouvelles implantations juives et empêcher l’achat de terres " (op. cité), ou encore, affirme que la "Palestine est arabe, sa langue est l’arabe et nous souhaitons qu’il soit officiellement tenu compte de ces faits. C’est la Grande-Bretagne qui nous a sauvés de l’oppression ottomane. Par conséquent, nous ne nous attendons pas à ce qu’elle nous livre aux griffes du sionisme". (Abdelaziz A. Ayyad, Arab Nationalism and the Palestinians, 1850-1939, PASSIA (Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs), Jérusalem, 1999, p. 76, in Weinstock, 2011).

Précisons que, du côté britannique, l'occupation militaire de la Palestine commence fin 1917 et se termine en juillet 1920, laissant la place à un gouvernement civil, britannique, toujours. Le général Edmund Allenby (1861-1936), qui commande la Force expéditionnaire en Egypte entre victorieux des troupes ottomanes dans Jérusalem le 11 décembre 1917 (de manière théâtrale, car la ville est libérée deux jours avant), et n'évoquera jamais "la Déclaration Balfour alors qu’elle constituait cependant le fondement de la prétention britannique à gouverner la Palestine. Et il faudra attendre jusqu’au 18 février 1920 pour que le sujet soit officiellement abordé par le lieutenant-général Bols, alors administrateur général du pays." (Weinstock, 2011). Ce qui n'empêche pas la Commission sioniste, déléguée par l'Organisation sioniste et présidée par Weizmann de débarquer en Palestine en mars 1918, pour "effectuer en quelque sorte un tour du pays, à la manière d’un nouveau propriétaire prenant possession des lieux" (op. cité). Théoriquement sous l'autorité d'Allenby, elle agit à sa guise de manière si indélicate qu'elle agace les gouverneurs militaires de Jérusalem et de Jaffa, Ronald Storrs et Pearson. "De l’avis des militaires anglais, les membres de la commission se comportent avec arrogance et indisposent inutilement la population arabe au risque de compromettre les intérêts de la puissance occupante" (Weinstock, 2011).

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

En octobre 1918, arrive à Damas l'émir Fayçal. Le prince Fayçal (Faysal, Feyçal, Feisul...) ben Hussein al-Hachimi (1885-1933), qui deviendra le premier roi d'Irak en 1921, est le fils du Chérif (3) de la Mecque Sayed Hussein (Husayn) Ibn Ali (Ben Ali, 1853-1931), dernier calife sunnite. Le 3, un gouvernement constitutionnel arabe est proclamé, ce qui suscite beaucoup d'espoir d'indépendance, et les nationalistes arabes se mettent à rêver d'une grande nation unissant la Palestine et la Syrie (Porath et Torrent, 2005). Des manifestations antisionistes suivent le premier anniversaire de la déclaration Balfour, que la Commission sioniste invite à célébrer par une parade publique le 2 novembre 1918 à Jérusalem. Ce jour-là, les bannières brandies par les sionistes causent de l'irritation chez les Arabes et quelques escarmouches. Cinq jours après, le 7 novembre 1918, une déclaration franco-britannique est publiée en forme de promesse aux Arabes :

"Le but que la France et le Royaume-Uni se proposent, en poursuivant en Orient la guerre déclenchée par l'ambition de l'Allemagne, est la libération complète et définitive des peuples (arabes), et l'établissement de gouvernements nationaux et d'administrations nationales qui tiendront leur autorité de l'initiative et du choix librement exercé des populations indigènes."

(3) Chérif : (plur. chorfa) : descendant de Mahomet, par extension : "noble". On parle d'un royaume chérifien, d'une famille chérifienne.

Les agents français en profitent pour propager des idées antisionistes et antibritanniques en Palestine et promeuvent une union syro-palestinienne qui a déjà le vent en poupe dans la région. La partition de l'empire ottoman, entamée à la suite de la première guerre mondiale, entre 1918 et 1923, a donc entamé une période radicalement différente pour le monde, dopant de manière énergique le projet sioniste en même temps qu'il était source de grande inquiétude dans les communautés arabes de Palestine.

Dès 1918, l'économiste et historien Charles Gide (1847-1932) est un des rares soutiens français au sionisme, proposant de "donner aux Juifs la Palestine libérée du joug ottoman" (C. Gide, article de la revue de l'Ecole de Nîmes, L'Émancipation, janvier 1918 ; La colonisation sioniste, Paris, Imprimerie Nationale, 1918). Ses positions rappellent l'ambiguïté du comportement des gouvernements britanniques, rappelant que le droit des Arabes ne sont pas inférieurs à ceux des Juifs en Palestine tout en comptant sur les capitaux, la supériorité culturelle, le soutien de la diaspora et l'appui des chrétiens, pour voir se développer une puissante communauté juive en Palestine.

En février 1919, l'Organisation Sioniste soumet un projet de résolution à la Conférence de la Paix, à Versailles, et y envoie un Comité des délégations juives, dirigé par Weizmann. Elle y affirme "les titres historiques du peuple juif sur la Palestine et le droit des Juifs à reconstituer leur foyer national en Palestine" (Al Smadi, 2012). Se sentant des ailes pousser depuis la Déclaration Balfour, Weizmann demandera de favoriser une immigration juive "à grande échelle" (op. cité), de nommer un gouverneur juif en Palestine, mais revendiquera d'autres territoires "en plus de la Palestine, le Sud du Liban, le Sud-Ouest de la Syrie et tout l’Ouest du chemin de fer du Hedjaz jusqu’au golfe d’Akaba, autrement dit les châteaux d’eau de la région et les plaines fertiles à l’est du Jourdain" (op. cité), demande rejetée à la fois par les puissances alliées, dont la France, particulièrement hostile au projet qui empiétait sur "sa zone d'influence au Levant." (op. cité). Weizmann s'exprima beaucoup sur le sujet à cette conférence historique. Au secrétaire d'Etat américain, Robert Lansing, qui demanda à la "délégation sioniste" (Mémorandum du Royaume Uni, cf. op. cité ci-dessous) ce que représentait pour elle l'expression "foyer national juif" (Jewish National Home, JNH), Weizmann fit une réponse diplomatique mais claire sur ses ambitions de conquête :

"L’organisation sioniste ne voulait pas d’un gouvernement juif autonome, mais simplement d’établir en Palestine, sous l’autorité d’une puissance mandataire, une administration qui ne serait pas nécessairement juive, ce qui permettrait d’envoyer en Palestine 70 à 80 000 Juifs par an. L’Association sioniste aurait besoin d’avoir en même temps l’autorisation de construire des écoles juives, où l’hébreu serait enseigné, et dans ce cas, il s’agirait de construire progressivement une nationalité qui serait aussi juive que la nation française était française et la nation britannique britannique. Plus tard, lorsque les Juifs formeraient la grande majorité, ils seraient mûrs pour établir un gouvernement qui répondrait à l’état de développement du pays et à leurs idéaux."

Memorandum du Royaume-Uni, Commission ad hoc sur la question palestinienne, Communication de la délégation du Royaume-Uni à l'Organisation des Nations Unies, Point n° 12, New-York, 18 août 1947)

Ussishkin, qui faisait partie de la délégation juive, prononça un discours à la Conférence sur le droit du peuple juif qui fit d'autant plus sensation qu'il le fit en hébreu, langue dont il fut un des grands et vigoureux promoteurs, critiquant de manière virulente l'usage du yiddish dans la communauté juive : "Moi, fils de ces exilés, je viens à vous au nom de mon peuple démuni, vers vous qui êtes les héritiers des Romains sur le plan politique et culturel, et je vous fais ma demande. Rectifiez l’injustice de ce vol historique, rendez-nous notre terre !" (The Treaty of Versailles: A gathering of hope that gave way to hell on earth : "Le Traité de Versailles : un rassemblement d’espoir qui a laissé place à l’enfer sur terre", article de Colin Shindler, The Jewish Chronicle, 26 juin 2019).

"La renaissance de l’hébreu en Erets Israël est le salon d’honneur de notre édifice, alors que les pays de l’Exil sont autant de couloirs où nous devons nous initier à notre langue avant d’entrer dans cette salle de séjour. […] Nous avons fait nôtre cette cause, qui consiste non seulement à lutter pour l’hébreu, mais aussi à mener un combat sans merci contre les langues rivales de notre hébreu. Et toute l’idéologie prétendant nous imposer une langue étrangère comme langue nationale n’est que prostitution intellectuelle." (M. Ussishkin, La question de la prononciation, dans Œuvres complètes (en hébreu), éditions Azriel, Jérusalem, 1934).

On notera au passage l'inanité de l'argument infondé sur le "vol historique" subi par les Juifs, pour faire valoir les demandes sionistes à la communauté internationale : primo, l'histoire des peuples antiques n'a été pendant très longtemps qu'une longue suite d'occupations, d'appropriations de territoires de la part de toutes les nations qui ont formé des royaumes ou des empires, et secundo, des myriades de petits royaumes comme celui d'Israël ont disparu à la suite de multiples reconfigurations historiques, évènements qu'on ne pouvait pas faire endosser aux Arabes de Palestine, pas plus que les exils successifs imposés ou non dans l'histoire à la communauté juive, il y a plus ou moins 2000 ans.

Concernant la langue hébraïque, comme souvent dans la pensée sioniste, les prises de position révèlent une grande intolérance, un rejet viscéral des autres Juifs, encore une fois, qui vivent et pensent autrement. Ce rejet procède d'une morale qui oppose un judaïsme pur, originel, contre toutes les autres pratiques abâtardies de la religion mosaïque, cela a déjà été évoqué. Ainsi, Ussishkin refusera à plusieurs reprises la demande du poète Haïm Nahman Bialik (1873-1934) de nommer le romancier Mendele Mokher Sefarim (1836-1917) comme membre d'honneur de l'Association des amis de la langue hébraïque, au prétexte qu'il écrivait ses livres en yiddish. Et quand "une chaire de yiddish sera envisagée à l’Université hébraïque de Jérusalem en 1927, il écrira qu’une véritable guerre était sur le point d’éclater et qu’une telle création signerait ni plus ni moins « l’arrêt de mort » de l’Université hébraïque." (Bendavid, 2021).

De leur côté, les Arabes, représentés par le prince Fayçal, refuseront de signer le traité de Versailles à cause de la déclaration Balfour. Fayçal ne défendra pas pour autant les revendications palestiniennes des comités islamo-chrétiens, qui n'ont pas été autorisés à se rendre dans la capitale française, créant ici ou là de l'amertume dans les rangs palestiniens. D'après le journal tenu par Khalil al-Sakakini (4) , la grande majorité des notables palestiniens réunis à Jérusalem le 12 avril 1919 s'étaient accordés sur plusieurs points : seuls les Juifs qui habitaient dans le pays avant la première guerre mondiale jouiraient des mêmes droits et des mêmes devoirs que les autres Palestiniens ; le sionisme, le projet d'un Foyer national juif sont très massivement rejetés ; le territoire palestinien est appelé "Syrie du Sud" et doit faire partie d'un gouvernement arabe indépendant de Syrie ; envoi de délégués palestiniens à la conférence de Paris en plus des représentants officiels syriens, gage d'une autonomie palestinienne.

(4) Khalil al-Sakakini (1878-1953), chrétien de la communauté orthodoxe, pédagogue, poète, leader du nationalisme arabe. S'il commence par être "révulsé et atterré par tant de folie humaine" (Segev, 2000) devant les évènements de Nabi Musa (cf. parties suivantes) , il finit par faire l'apologie de la violence et glorifier ses auteurs face aux crimes perpétrés contre des Juifs pendant les grèves sanglantes de 1936 et qualifiés d'actes glorieux (Segev, op. cité). Sakakini, sans partager profondément les idées du nazisme, a soutenu Hitler en pensant qu'il libèrerait la Palestine des Juifs (Segev, 1999).

Une autre action importante de ces mois de janvier-février 1919 est celle du premier Congrès arabe palestinien, organisé par Mohamed Izzat Darwaza (1888-1984), ancien fonctionnaire de l'administration ottomane et Aref Basha al-Dajani (1856-1930), maire de Jérusalem entre 1917 et 1918, président le la Société islamo-chrétienne de Jérusalem. Ce Congrès, tenu entre le 27 janvier et le 10 février 1919, rédigea un texte officiel adressé par câble à la Conférence de paix de Paris demandant en particulier l'annulation de la Déclaration Balfour et le rattachement de la Palestine à une Grande Syrie.

Le 3 janvier 1919 aurait aussi pu être une date à graver dans le marbre par un accord historique passé entre entre Fayçal et Weizmann, sur la base de la déclaration Balfour, augmentée de la constitution d'une "grande nation arabe" (al-qawmiyya al-'arabiyya) : celle-ci, on le sait, ne verra jamais le jour. S'il faut en croire les propos que Weizmann rapporte dans une première rencontre avec le prince du Hedjaz au Sinaï, en juin 1918, selon un de ses biographes, l'historien anglo-israélien Norman Anthony Rose (né en 1934), la vision de Fayçal de cette grande nation arabe, n'inclut pas les Arabes palestiniens "qu'il ne considère même pas comme des Arabes". Ce n'est pourtant pas du tout le langage que l'émir tiendra à Lord Rothschild lors de sa venue en Grande-Bretagne : "Des personnes se considérant elles-mêmes comme civilisées m’ont raconté que les Juifs veulent faire de notre mosquée à Jérusalem un temple, et qu’ils veulent puiser et éradiquer la paysannerie de Palestine. Pour ma part, je sais qu’aucun véritable juif ne tient ces vues. Ces insinuations n’ont aucun effet sur aucun d’entre nous. Nous réclamons la liberté pour les Arabes, et nous nous montrerions bien indignes, si nous ne disions pas maintenant, comme je le fais – bienvenue chez eux aux Juifs – et si nous ne coopérions pas avec eux dans les limites d’un État arabe." (Article du Jewish Chronicle, "The Emir Faisul on Relations between Jews and Arabs", 1er mars 1918).

Accord Fayçal-Weizmann / 3 janvier 1919

Son Altesse Royale l’Émir Fayçal, représentant et agissant au nom du Royaume arabe du Hedjaz, et le Dr Chaïm Weizmann, représentant et agissant au nom de l’Organisation sioniste, conscients de la parenté raciale et des liens anciens existant entre les Arabes et le peuple juif, et conscients que le moyen le plus sûr de réaliser leurs aspirations nationales est une collaboration aussi étroite que possible au développement de l’État arabe et de la Palestine, et désireux de confirmer la bonne entente qui existe entre eux, sont convenus des articles suivants :

Article I

L’État arabe et la Palestine, dans toutes leurs relations et entreprises, seront soumis à la bonne volonté et à la compréhension les plus cordiales et, à cette fin, des agents arabes et juifs dûment accrédités seront établis et maintenus dans leurs territoires respectifs.

Article II

Immédiatement après la fin des délibérations de la Conférence de paix, les frontières définitives entre l’État arabe et la Palestine seront déterminées par une Commission qui sera approuvée par les parties présentes.

Article III

Lors de l’établissement de la Constitution et de l’administration de la Palestine, toutes les mesures seront adoptées pour offrir les garanties les plus complètes pour l’exécution de la déclaration du gouvernement britannique du 2 novembre 1917.

Article IV

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour encourager et stimuler l’immigration des Juifs en Palestine sur une grande échelle, et aussi rapidement que possible pour installer les immigrants juifs sur la terre par une colonisation plus étroite et une culture intensive du sol. En prenant de telles mesures, les paysans et les métayers arabes seront protégés dans leurs droits et seront aidés à promouvoir leur développement économique.

Article V

Aucun règlement ni aucune loi ne pourra être fait interdisant ou interférant de quelque manière que ce soit avec le libre exercice de la religion ; De plus, le libre exercice et la jouissance de la profession religieuse et du culte, sans discrimination ni préférence, seront à jamais autorisés. Aucun test religieux ne sera jamais exigé pour l’exercice des droits civils ou politiques.

Article Vl

Les Lieux Saints Mahométans seront sous le contrôle des Mahométans.

Article Vll

L’Organisation sioniste propose d’envoyer en Palestine une commission d’experts chargée d’étudier les possibilités économiques du pays et de faire rapport sur les meilleurs moyens de le développer. L’Organisation sioniste mettra la Commission susmentionnée à la disposition de l’État arabe afin d’étudier les possibilités économiques de l’État arabe et de faire rapport sur les meilleurs moyens de le développer. L’Organisation sioniste fera de son mieux pour aider l’État arabe à fournir les moyens de développer les ressources naturelles et les possibilités économiques de celles-ci.

Article VIII

Les parties présentes conviennent d’agir en parfait accord et en harmonie sur toutes les questions abordées dans le présent document devant le Congrès de la Paix.

Article IX

Tout différend qui pourrait s’élever entre les parties contractantes sera soumis à l’arbitrage du gouvernement britannique.

Etabli sous notre seing à LONDRES, ANGLETERRE, le TROISIEME JOUR DE JANVIER MIL NEUF CENT DIX-NEUF.

Pourvu que les Arabes obtiennent leur indépendance, comme je l’ai demandé dans mon mémorandum daté du 4 janvier 1919 au ministère des Affaires étrangères du gouvernement de la Grande-Bretagne, je souscrirai aux articles ci-dessus. Mais si la moindre modification ou le moindre écart devait être fait, je ne serai pas lié par un seul mot du présent Accord qui sera considéré comme nul et sans signification ni validité, et je ne serai pas responsable de quelque manière que ce soit.

(signé) FAISAL IBN HUSAIN (en arabe)

(signé) CHAIM WEIZMANN

Fayçal rencontre la même année Kalvaryski, encore une fois pour tenter de parvenir à un accord entre Juifs et Arabes, à qui il a demandé un projet en ce sens. Et là encore, le gentil colonisateur de la Galilée poursuit la gageure de satisfaire à la fois l'appétit impérialiste juif, en conservant un foyer ouvert à une immigration juive illimitée, tout en notant "dans le projet que le foyer national juif ne doit pas être basé sur la ruine des autres, et donc il a affirmé que la réflexion sur l’avenir du pays devait prendre en compte les Arabes. Cette proposition a échoué en raison de l’absence d’accord au sein du mouvement sioniste." (Jacobson, 2004). L'historienne Abigaïl Jacobson, de l'Université hébraïque de Jérusalem n'hésite pas à soupçonner l'agronome d'avoir souvent soudoyé des Arabes, confortée par l'étude d'Hillel Cohen sur les collaborateurs arabes du sionisme (Cohen, 2004). D'autre part, après "la guerre, il a également été impliqué dans le soutien aux Associations nationales musulmanes, qui ont agi contre les Associations nationales chrétiennes-musulmanes, une implication qui le rend suspect de tentatives de « diviser pour régner »" (Jacobson, 2004).

Fayçal entamera aussi des négociations avec Georges Clémenceau en décembre 1919, qui font redouter aux Britanniques une extension de l'influence française et eux-mêmes annoncent mettre en œuvre la Déclaration Balfour le 18 février 1920, un mois avant le couronnement et le règne éphémère du roi de Syrie. La communauté palestinienne se sent alors menacée à court terme et de février à avril 1920, on assiste aux premières violences coordonnées par les organisations palestiniennes contre plusieurs membres de la communauté juive (Porath et Torrent, 2005).

Le président américain Woodrow Wilson n'avait, quant à lui, aucunement la main sur la partition du Proche-Orient, les Etats-Unis étaient alors "puissance associée" aux puissances alliées de la Triple Entente : France, Royaume-Uni et Russie, et les deux premiers allaient bientôt redessiner les frontières du Croissant Fertile. Wilson se présentera à la Conférence de la Paix de 1919 en rappelant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui ne doit pas faire oublier qu'il a finalement donné son accord à la Déclaration Balfour . "C’est pour combler ce fossé entre les principes de Woodrow Wilson et leur propre cupidité que Lloyd George et Clemenceau inventent le « système des mandats ». Personne n’avait entendu parler d’un tel système auparavant. Ce concept nouveau de « mandat » est en fait un compromis entre les idéaux de Wilson en faveur de l’autodétermination des peuples et la rapacité des puissances coloniales européennes" (Daumas, 2005).

Cette idée de mandat va faire son chemin, acceptée dans son principe par les grandes puissances à la conférence internationale de San Remo le 25 avril 1920, puis reprise dans le traité de Sèvres, traité de paix avec la Turquie, signé le 10 août de la même année. Confirmés par le Conseil de la Société des Nations (SDN) le 24 juillet 1922, deux mandats entreront en vigueur, l'un pour la Palestine mandataire, confiée à la Grande-Bretagne, officiellement le 29 septembre 1923, qui se terminera le 14 mai 1948, jour officiel de la création de l'Etat d'Israël, l'autre pour la Syrie mandataire, confiée à la France, composée de la Syrie et du Liban, où l'occupation française s'achèvera en 1943 pour le Liban et en 1946, pour la Syrie. C'est ainsi que la Palestine passe de l'administration militaire britannique en 1917 à une administration civile en 1920, et enfin, une administration mandataire, concrètement à compter de 1922.

Une fois encore, partagé entre ses idéaux et son pragmatisme politique, le président américain nomme une commission d'enquête menée par Henry Churchill King et Charles R. Crane, d'où l'appellation connue de la Commission King-Crane, officiellement dénommée Commission inter-alliée sur les mandats en Turquie. En 42 jours, la commission alla visiter 36 villes de la Grande Syrie, recevant 442 délégations non seulement des villes mais aussi de 1520 villages (Reimer, 2006). 80,4 % de la population interrogée demandait l'unité de la Syrie (sans que l'on ait défini vraiment les limites de cette entité) et 73,5 % sa complète indépendance, 72,3 % affirmant leur hostilité au sionisme (op. cité), ce qui montre encore une fois qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur ce qu'était le sionisme, une entreprise de colonisation de la région appelée historiquement Palestine, pour y installer un nouvel Etat juif. Le rapport de la commission King-Crane, rendu à l'automne 1919, atteste lui aussi de la stratégie coloniale sioniste :

"Le fait est apparu à plusieurs reprises lors de la conférence de la Commission avec les représentants juifs, que les sionistes attendaient avec impatience une dépossession pratiquement complète des habitants non juifs actuels de la Palestine, par diverses formes d’achat."

Memorandum du Royaume-Uni, op. cité, point 13, 18 août 1947)

Hélas, l'état de santé dégradé du président Wilson, mais aussi le rejet du traité de Versailles et de retrait de la Conférence de la Paix des dirigeants américains sont autant de raisons qui expliquent le classement sans suite du rapport King-Crane au sein de l'administration étatsunienne. Quand il sera rendu public, en décembre 1922, Français et Britanniques se seront déjà répartis les différents mandats octroyés sous l'égide de la Société des Nations. Dès l'année 1924 débute la quatrième aliya (1924-1932), qui verra l'immigration juive augmenter très significativement par rapport à la précédente, de 86.000 personnes (Weinstock, 2011).

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7