Vous pouvez lire cet exposé dans son format d'origine sur mon site PLOUTOCRATIES.COM

------------------------------------------------------------------

“ ils ont commencé à mettre en œuvre leurs desseins ”

------------------------------------------------------------------

La fin du XIXe siècle et le début du siècle suivant voit une crispation profonde du pouvoir ottoman, attaqué de toutes parts, à l'extérieur comme à l'intérieur. La répression turque du sultan Abdul Hamid II (Abdel Hamid, Abdulhamid, Abdulhamit) II devient féroce et sanguinaire, en particulier envers les Arméniens (massacrant des dizaines ou des centaines de milliers de personnes entre 1894 et 1896) ou encore les nationalistes arabes, en quête d'émancipation pour leurs peuples.

En 1904, Negib (Nejib, Nagib) Azoury (N. Azouri, 1873-1916), intellectuel syrien chrétien, haut-fonctionnaire de l'Empire ottoman à Jérusalem, est contraint de s'exiler à Paris, où il écrit Le Réveil de la nation arabe dans l'Asie turque en présence des intérêts et des rivalités des puissances étrangères, de la curie romaine et du patriarcat œcuménique, partie asiatique de la question d'Orient et programme de la Ligue de la patrie arabe, plus connu sous son titre raccourci : Le réveil de la nation arabe (Plon-Nourrit et Cie, Paris, 1905), qui emboîte le pas à Abd al-Rahmân ibn Ahmad al-Kawâkibî (1855-1902), scientifique, humaniste, dans la volonté d'établir une nation pour tous les arabes sous le joug ottoman, qu'ils soient chrétiens, musulmans...ou juifs. Ainsi, Kawâkibî "a la certitude que l'édification d'une conscience nationale dans une région où les religions se disputent l'histoire et l'espace ne peut pas être conçue sans une séparation entre religion et pouvoir, ainsi que l'abolition de la dénomination "musulman" et "non musulman", de façon à créer un sentiment commun dépassant les races et les confessions" (Kawakibi, 2003).

De son côté, face au "réveil de la nation arabe et l’effort latent des Juifs pour reconstruire sur une très large échelle l’ancienne monarchie d’Israël" Azoury finit par penser que les "deux mouvements sont destinés à se combattre continuellement jusqu’à ce que l’un d’eux l’emporte sur l’autre. Du résultat final de cette lutte entre ces deux peuples, représentant deux principes contraires, dépendra le sort du monde entier (...)

La Palestine, telle que veulent la reconstituer les Juifs d’aujourd’hui, serait beaucoup plus grande que celle qu’ils ont possédée dans les différentes phases de leur existence historique. Ni du temps de Josué, ni sous la monarchie de David et de Salomon, les Juifs n’ont pu occuper les frontières du pays naturel pour barrer le passage aux conquérants et aux envahisseurs. Même à l’époque de ces deux rois, la Palestine n’a jamais abrité dans son sein un seul et même peuple, parlant la même langue, ayant les mêmes origines historiques, professant le même culte et pratiquer les mêmes coutumes ; car les Juifs ne purent ni exterminer ni asservir les nations diverses qui habitaient la vallée du Jourdain et la terre de Chanaan. […] Les Israélites ne sont parvenus ni à s’assimiler des peuples ni à vivre en paix avec eux, mais ils étaient toujours en alerte tantôt contre les uns tantôt contre les autres (...)

Ainsi, à part la question religieuse, les Juifs ne sont pas plus intéressants pour un historien qu’une tribu nomade quelconque : celle des Amalécides ou des Moabites par exemple. Au fond, les Juifs n’ont possédé de la Palestine que la rive occidentale du Jourdain et la chaîne de montagne qui s’étend à l’ouest de ce fleuve, depuis Hébron jusqu’au lac Houleh. Cependant la Bible nous montre que, même dans cette partie du pays, les Juifs étaient mêlés aux Chananéens dans des proportions considérables. (N. Azoury, op. cité).

Ces premiers élans du nationalisme arabe, que l'on retrouve dans d'autre pays du Moyen-Orient, sont un des signes qui commencent par inquiéter la Grande Bretagne impérialiste, et différents chercheurs affirment qu'un comité de différents experts internationaux auraient élaboré un rapport soumis secrètement en 1907 au premier ministre de la Grande-Bretagne, Sir Henry Campbell-Bannerman, un rapport qui aurait cherché à montrer que les peuples arabo-musulmans de l'Empire Ottoman représentaient un danger important pour les pays européens. Pour cette raison, il aurait préconisé différentes actions pour prévenir de cette menace :

"1. en promouvant la désintégration, la division et la séparation dans la région.

2. En établissant des entités politiques artificielles qui seraient sous l’autorité des pays impérialistes. 3. En luttant contre toute forme d’unité — qu’elle soit intellectuelle, religieuse ou historique—et en prenant des mesures concrètes pour diviser les habitants de la région.

4. Pour y réussir, , il est proposé d’établir en Palestine un « État tampon », peuplé d’une forte présence étrangère hostile à ses voisins et favorable aux pays européens et à leurs intérêts.

"Il ne fait aucun doute que les recommandations du comité supérieur de Campbell-Bannerman ont ouvert la voie aux Juifs vers la Palestine. Elles ont nourri l'approbation britannique de la politique du mouvement sioniste visant à séparer la Palestine des terres arabes afin d’établir un noyau impérialiste qui assurerait une influence étrangère dans la région." (Bar-On et Adwan, 2006).

Les deux chercheurs cités, comme tous les autres qui traitent de la question ne citent cependant aucune source de première main relative à ce rapport, car à ce jour, personne n'en a trouvé, et c'est ce qui fait douter plusieurs historiens, dont l'éminent professeur Anis (Anes) Abdullah Sayegh (1931-2009), de sa véracité, lui qui a passé beaucoup de temps à chercher une archive la concernant (cf :

Professeur Dr Mohsen Mohammad Saleh, "Political Analysis: Is the “Campbell-Bannerman Document”: Real or Fake?", Al-Zaytouna Centre for Studies & Consultations, 28 septembre 2017).

L'arrivée des Jeunes-Turcs au pouvoir, en 1908, conduit à la création d'un Comité Union et Progrès (CUP) qui, au contraire, veut développer une nation turque, au détriment des aspirations arabes : "Le Comité met ainsi en place un programme de turquification dans l’ensemble de l’Empire. L’élément turc est toujours plus favorisé au détriment des autres nationalités. Ce nationalisme turc est très mal perçu par les notables arabes et réformistes musulmans. Ces mesures accentuent le nationalisme arabe et la volonté d’autonomie des nationalistes arabes et les poussent à se tourner vers les puissances européennes afin de se libérer du joug turc et de réaffirmer leur identité" (Jeunes-Turcs et révolution de 1908 dans l'Empire ottoman, article de Lisa Romeo, Les clés du Moyen-Orient, 13 octobre 2010).

"En décembre 1914, Cemal Pacha [Mustafa Kemal Pacha, puis M.. K. Atatürk en 1934, NDA] arrive à Damas en qualité de commandant en chef de la 4ème armée turque afin de préparer une offensive contre le canal de Suez. Il doit aussi assurer l'ordre en Syrie. Suite à son échec dans la campagne de Suez en février 1915, Cemal décide d'éliminer un bon nombre de leaders arabes, les condamnant à mort pour trahison, accusés d'avoir voulu, à travers la décentralisation, démembrer l'empire et le vendre à des Puissances étrangères. Le 21 aout 1915, il fait pendre 11 notables (10 musulmans et un chrétien) à Beyrouth ; le 6 mai 1916, 14 notables sont pendus à Beyrouth et 7 à Damas (17 musulmans et 4 chrétiens)" (Legrain, 2016).

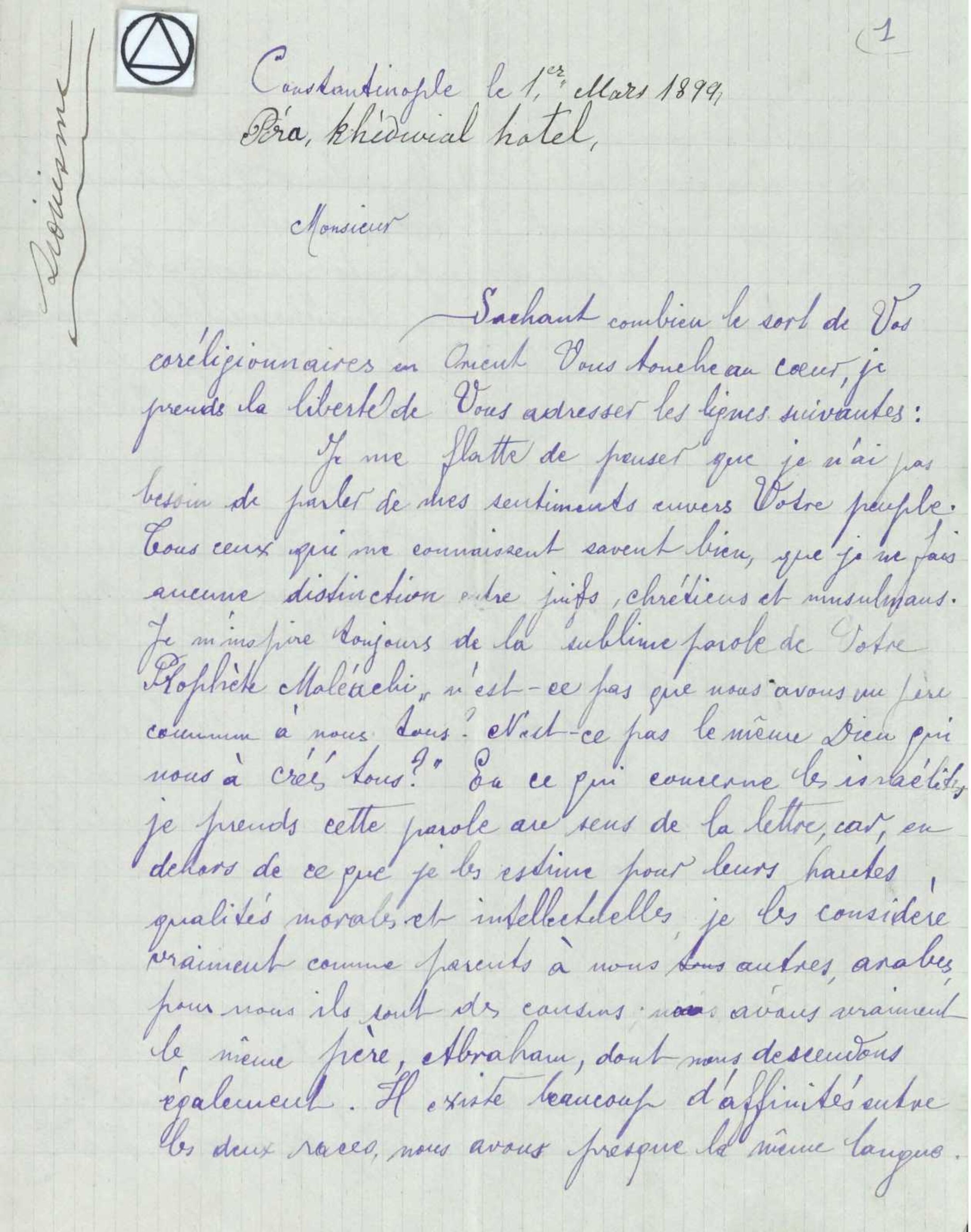

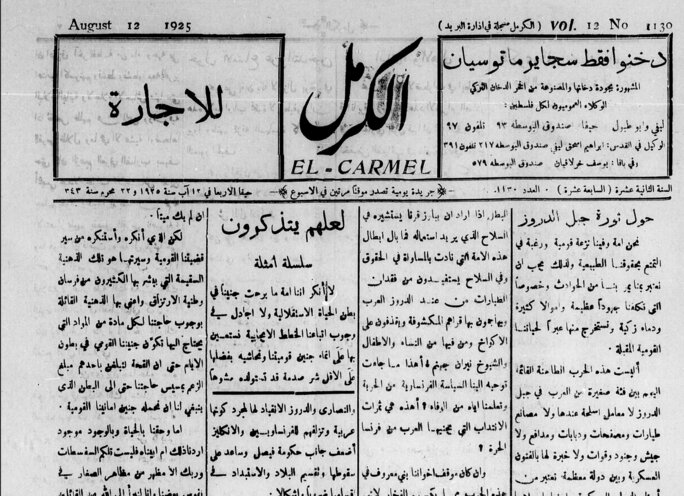

Contrastant fortement avec cette violence d'Etat, la Constitution ottomane de 1908 abrogea la censure de la presse et accorda la liberté de l'activité politique. Cette bouffée d'air profita au réveil nationaliste arabe (nahda : "renaissance"), et, de la Syrie à l'Egypte, on vit apparaître tout une floraison de journaux d'expression arabe : Dès 1908, vit le jour à Jérusalem le tout premier journal palestinien (1908-1914), al-Quds (Al-Qods, A-Kouds, "ville sainte", nom arabe de Jérusalem), fondé par Jurji Habib Hanania (1864-1920). Estimant avec d'autres qu'on ne pouvait pas progresser en terme d'éducation et de culture dans l'Empire ottoman, et qu'il fallait s'en libérer, Hanania et ses amis créèrent une société secrète appelée "Palestine la jeune fille" (Falastinal-fatāt),"avec l'intention de travailler pour une Palestine « jeune », éclairée et libre." (Agsous-Bienstein, 2022). La même année paraît An-Nafais, journal littéraire à Haïfa, qui deviendra an-Nafais al-Assriah ("Les Trésors modernes") en 1911, ou encore al-Karmil (al-Karmal, el-Carmel, Le Carmel, 1908-1942), quotidien lancé par le journaliste et romancier libanais Najib al-Khuri Nassar (1865-1948), qui paraît à Haïfa à compter de décembre 1908, avec un objectif annoncé clairement qui est de "s'opposer à la colonisation sioniste". Nassar fondera par ailleurs, en 1913, un mouvement nationaliste, le Club littéraire (al Muntada al Adabi), titre repris en janvier 1918 par un journal financé par Paris, pour masquer sa propagande antibritannique et antisioniste. Toujours en 1908, est fondé le journal an-Nafir ("Le Clairon"), à Jérusalem (mais depuis 1904 à Alexandrie), qui se démarque des autres par sa position pro-sioniste, son propriétaire, Iliya Zakka étant un homme d'affaires proche de l'Agence et des colonies juives, et très soucieux de ses propres affaires commerciales (Agsous-Bienstein, 2022). Dans ce cadre de l'essor de la presse nationaliste arabe, citons le journal al-Akhbar, fondé en 1909, année où suite à une campagne d'al-Karmil, éclatent des incidents entre Juifs et Arabes en Galilée, et surtout, Falastin (Filastin, Filistin : "Palestine" en arabe), quotidien créé en 1911 par Issa Dahoud El-Issa (Issa al-‘Issa) et son cousin Yousef Abdallah El-Issa. Falastin, comme al-Karmil (al-Karmal) ont été créés par des chrétiens arabes, qui initièrent par ailleurs les premiers mouvements séparatistes au Levant (Weinstock, 2011), exemple parmi d'autres qui montre que le nationalisme arabe (al-qawmiyya al-’arabiyya ; Al-Jamai'a al-Arabiya : "la communauté arabe"), dépassant les nombreux différends claniques, s'est formé autour d'une identité arabe non confessionnelle, puisque musulmans, chrétiens, et même juifs, parfois, y ont apporté leur soutien, et alors que la population "diversifiée à l'extrême... se compose de groupuscules plus ou moins rivaux entr'eux : des Druzes peuplent le Hauran [les Hauranis, Hawranis, NDA], des musulmans sunnites vivent dans la région d'Acre [Akka, en hébreu, NDA], des Algériens campent sur les bords du Jourdain, des clans chrétiens habitent en Transjordanie. L'opposition traditionnelle entre sédentaires et nomades vient encore compliquer la situation. Les fellahs sont misérables et exploités par les grands propriétaires absentéistes, ils subissent avec résignation leur sort." (Tebeka, 1970).

Le mouvement nationaliste arabe est très actif au Caire, où existe en particulier une Société de Résistance antisioniste (Society for Resisting the Zionists) à l'Université al-Azhar, Le journal al-Iqdam ("L'audace"), lui aussi, est très actif dans cette lutte, où un de ses leaders, le chrétien Khalil Sakakini, écrira ces mots en 1914 :

"Les sionistes veulent mettre la main sur la Palestine, cœur des contrées arabes et maillon central entre la péninsule arabique et l’Afrique. Ils entendent briser ce maillon et diviser la nation arabe afin d’empêcher son unité et sa cohésion. Il faut que le peuple palestinien soit lucide sur leurs intentions et qu’il n’oublie pas qu’il possède une terre et une langue. Si vous voulez mettre un peuple à mort, coupez-lui la langue, saisissez ses terres — c’est précisément ce que veulent faire les sionistes avec nous." (K. Sakakini, Le mouvement sioniste, article d'al-Iqdam, 23 février 1914, citation du Monde Diplomatique, Voix de faits, La Palestine en cartes, citations, faits et chiffres, dans "Palestine. un peuple, une colonisation", « Manière de voir », #157, février-mars 2018).

Quelques mois plus tard, le 7 juillet 1914, le quotidien Al-Karmil faisait entendre un avertissement à ses lecteurs : "Voulez-vous devenir des esclaves des Sionistes qui sont venus pour vous mettre à la porte de votre pays, en proclamant que c'est le leur ?... Musulmans, Palestiniens, Syriens, Arabes, êtes-vous heureux de cela ?" (Abdulwahab Kayyali, Palestine, a modern history, Londres, Croom Helm, 1978).

Le 14 juillet, al-Iqlam publiait un très long Manifeste issu du mouvement d'al-Azhar, à la fin duquel était résumé ses objectifs principaux : S'opposer avec tous les moyens possibles au sionisme en sensibilisant l'opinion publique et diffuser le programme dans toutes les couches des sociétés arabes, particulièrement en Syrie et en Palestine ; fonder des branches du mouvement dans toutes les villes de Palestine et de Syrie ; S'efforcer de propager l'esprit d'unité parmi toutes les différentes communautés ; Créer et encourager tout projet économique, commercial ou agricole et fournir des idées aux fermiers et aux paysans qui les rendent capables de se protéger eux-mêmes des dangers du sionisme ; et enfin, faire des démarches auprès de tous ceux qui sont intéressés, pour stopper le flux de l’immigration sioniste (Kayyali, op. cité).

Au cours du même mois, "les femmes palestiniennes arabes émergent sur la scène politique quand elles créent la Jamiat (jamyat) al-lhsan al-iam (Société de Bienfaisance) et la Jamia Yaqzat al-Fatat al-Arabiyya ("Societé pour l'éveil de la jeune fille arabe"). Les deux mouvements sont nationalistes et défendent le soutien aux industries locales." (Kayyali, op. cité).

Agrandissement : Illustration 1

Grâce à la presse nationaliste arabe naissante, les années 1908-1911 semblent être une charnière dans l'opinion publique arabe vis-à-vis de la critique antisioniste, qui doit beaucoup à l'activité militante de Najib Nassar. Il semblerait que le journaliste soit devenu antisioniste en observant les ventes de terres aux immigrants juifs dans la qaḍā (1) de Tibériade (Khayriya Qasimiya, Najīb Naṣṣār fī jarīdatihi al-Karmal (1909– 1914): Aḥad ruwwād munāhaḍat aṣ-Ṣahyūnīya ["Najīb Naṣṣār et son journal al-Karmal... : Un des pionniers de la résistance antisioniste", dans Shuʼūn filasṭīnīya, 1973, No. 23, pp. 101–123). Mais surtout, c'est en étudiant le sionisme qu'il est arrivé à la conclusion que si la situation ne changeait pas et continuait le même développement, "les sionistes finiraient par prendre possession de la Palestine." (Beška, 2018). En 1910 et 1911, il s'intéresse de près à la vente de grandes propriétés appartenant au sultan Abdulhamid II au chrétien libanais Najib Ibrahim al-Asfar, suspectant ce dernier de n'être qu'un homme de paille pour le compte des sionistes et lance alors une grande campagne contre cette transaction pour convaincre divers éditeurs levantins de se joindre à lui (op. cité). Par ailleurs, il participe activement à l'affaire qui aiguisera le plus le sentiment antisioniste dans l'opinion arabe d'avant la première guerre mondiale, celle de la vente du village d'al-Foula (al-Fula) aux organisations sionistes. Dans un article, il reproche le manque d'intérêt des Arabes de leur propre histoire, et le manque de fierté au sujet des évènements et des personnages importants, au contraire des Juifs, quant à eux fortement attachés à leur passé : "Par Dieu, si nous avions ne serait-ce que la moitié de la passion, du sens de l'honneur, du patriotisme et de la fierté envers la communauté ottomane de nos ancêtres, les sionistes ne rêveraient pas de se réapproprier à coup d'argent la terre de nos pères et de restaurer l'ancien royaume israélien en Syrie et en Palestine." (N. Nassar, Nusb Salāhaddīn bayna an-Nāsira wa Tabarīyā, "Le monument de Saladin entre Nazareth et Tibériade", dans la revue littéraire mensuelle al-Muqtabas ["Le savoir bien compris", 1906-1917], 574, 15 janvier 1911, p. 1).

(1) qaḍā (caza, cadalik, qadaa, qazaa, gaza) : juridiction, circonsription, division administrative des sandjaks ottomans.

Pour commencer de parer aux critiques, le bureau sioniste de Jaffa avait en particulier confié à un très jeune journaliste juif, d'origine tunisienne, Nissim Jacob Malul (1892-1959), qui parlait couramment arabe, la tâche de traduire les articles de journaux arabes relatifs au sionisme et de répondre aux articles antisionistes dans les journaux arabo-chrétiens les plus influents, comme Filastin ou al-Karmil. Malul ne manqua alors pas de répondre aux articles de Nassar, affirmant en substance, comme d'autres avant lui et après lui, le caractère apolitique du mouvement sioniste ainsi que sa contribution positive à la population locale (Beška, 2018). Expulsé à Damas par les Turcs, qui le soupçonnent d'activités anti-ottomanes pendant la première guerre mondiale, il s'exile en Egypte et revient après la guerre en Palestine, où il crée deux journaux arabes, financés par le mouvement sioniste, Al-Akhbar et plus tard Al-Salam, dans lesquels il "a prêché pour une compréhension judéo-arabe" (Jacobson, 2004). Dans un essai paru en hébreu dans le quotidien de Jérusalem Ha-Herut ("Liberté', 17-19 juin 1913), intitulé "Notre situation dans le pays", il enjoint les futurs immigrants juifs en Palestine d'apprendre l'arabe, et préconise son apprentissage dans les écoles juives, comme langue secondaire. Comme son ami médecin Shimon Moyal (1866-1915), né dans une famille marocaine de Jaffa, leur langue, leur vécu de Juif séfarade les rendaient naturellement proche de la culture arabe, qu'ils partageaient en grande partie. Avec d'autres Juifs séfarades, les deux hommes créèrent un mouvement appelé Ha-Magen ("Le Bouclier", en hébreu) pour promouvoir l'entente des deux communautés. Malul et Moyal défendaient un point de vue assez peu représentatif du sionisme, que l'on peut rapprocher des tentatives humanistes de Brit Shalom (cf. parties suivantes) sur l'aspect du partage culturel avec les Arabes, mais leur mentalité se complexifiait par ce sentiment de loyauté envers la patrie ottomane, qui était bien singulier chez les sionistes. Cependant, de la même manière que pour Brit Shalom, il est difficile de connaître chez ces sionistes modérés la part de naïveté et de dissimulation, car, derrière leurs intentions sincères de paix et de fraternité, comment pouvaient-ils ignorer tous les signes de volonté de conquête du territoire palestinien de la part des dirigeants sionistes ?

On manifestait encore, ici et là, dans le camp arabe des réserves sur le discours alarmiste contre l'immigration juive. Ainsi, le journaliste Sulaymān Bey Yalīn avança comme preuve l'absence d'ambitions politiques des Juifs depuis 2000 ans, leur attachement à l'Empire ottoman, leur citoyenneté ottomane ou encore la contribution des colons à la population locale, pour démontrer que la critique antisioniste était dénuée de pertinence. Nassar répondit alors qu'ils étaient Ottomans quand ça les arrangeait, car au moment du recrutement de conscription ou d'une convocation au tribunal, par exemple, ils s'empressaient de brandir leurs passeports étrangers pour ne pas avoir à subir la loi ottomane. Autre exemple, celui du quotidien égyptien Al-Muqattam, "La Citadelle" (de Saladin), 1888-1952, dans lequel a commencé d'écrire Malul, par ailleurs, qui a été cofondé en 1912 au Caire par les journalistes chrétiens Faris Nimr (1856-1951) et Yaqub Sarruf (1852-1927), tous deux élèves du collège protestant syrien de Beyrouth, devenu American University en 1920. Le journal publiait souvent des articles prônant l'immigration juive en Palestine. Ce qui ne l'empêcha pas de se montrer choqué de l'arrivée en Syrie d'une centaine de réfugiés fuyant les souffrances de la guerre, s'étonna Al-Karmil, alors qu'au même moment, il s'ouvrait aux auteurs sionistes appelant à la colonisation par les Juifs des terres syriennes, en raison de leur sous-peuplement (Beška, 2018). Ce n'était pas la première fois que Nimr et Sarruf, nous le verrons un peu plus loin, regardaient le phénomène sioniste avec passivité ou empathie.

Les débats au parlement tenus en mars 1911 ont confirmé le fait relevé par Nassar que les politiciens en savaient très peu sur le sionisme, alors il eut l'idée de traduire des textes issus des articles de la Jewish Encyclopaedia (1901-1906), relatifs au sionisme. Pendant l'été, il fonda et dirigea un comité pour surveiller l'immigration juive dans le port d'Haïfa et proposa à peu près au même moment des mesures réciproques au boycott sioniste contre les Arabes. A la fin de l'année, il adjoignit des commentaires à sa traduction, qui prirent la forme d'un ouvrage. Cette année-là, ce fut plus de soixante-dix articles qui parurent sur le sujet du sionisme dans al-Karmil (Beška, 2018).

Revenons un moment sur Nimr et Sarruf, qui ont cofondé une revue littéraire mensuelle et de vulgarisation scientifique appelée Al-Muktataf (A. Muqtataf, 1876-1952), qui connut un franc succès.

Agrandissement : Illustration 2

En 1898, l'intellectuel Muhammad Rashid Rida (1865-1935), fonde sa revue Al-Manar ("Le phare") et se montre, dès son premier article, très critique envers les deux éditorialistes d'Al-Muqtataf, en s'appuyant sur leurs prises de position au sujet du sionisme, exprimées en forme de réponse à une lettre d'un de leurs lecteurs (Al-Muqtataf, Vol. XXII, 1898, n°4). En substance, écrit Rida, ils affirmaient sans plus d'émotion que les Juifs étaient parvenus à prendre virtuellement le contrôle du commerce et de l'artisanat en Palestine et il était possible qu'ils puissent parvenir, petit à petit, à les monopoliser entièrement. Ils rappellent aussi qu'en Egypte, où ils s'étaient exilés, les Juifs ne se consacraient pas à l’agriculture et ils n’attendaient pas à ce qu'ils le fissent en Palestine. Les achats de terres et l'immigration juive, sous la domination ottomane, y étaient encore compliqués, et il était beaucoup plus facile, à leur avis, de mettre en œuvre leur projet sioniste en Argentine. En outre, ils supposaient que la situation des Juifs dans les pays d'Europe de l'Est allait bientôt s’améliorer. Les auteurs estimaient donc très peu probable le succès du projet sioniste en Palestine, mais ils n'écartaient pas complètement cette possibilité, rappelant à leurs lecteurs que "pour les riches, rien n’est impossible". Cette année-là, puis en 1902, Rida rédigea deux articles substantiels "pour alerter les Arabes du danger représenté par l'intérêt des Sionistes pour la Palestine et pour les inciter à réagir." (Beška, 2007). Malheureusement, Rashid Rida, théologien qui avait entamé sa vie intellectuelle éclairé par un réformisme progressiste de l'islam, à la suite de Kawakibi, de Jamal (Djemal) ad-Dîn al-Afghani (1838-1897) ou encore de Mohamed Abduh (Muhammad A., 1849-1905), basculera progressivement du côté des idéologies islamiques très conservatrices à partir des années 1920, flirtant avec le wahhabisme (cf. Rashid Rida, article de Les clés du Moyen-Orient, 5 novembre 2013).

Rashid Rida est loin d'être le seul à examiner de près la dynamique sioniste et à comprendre très tôt le danger posé par l'immigration juive en Palestine, en particulier ceux pour qui les immigrants représentaient une menace directe : paysans, puis artisans et marchands. Citons, le frère du mufti Amin al-Husseini, Mohamed (Muhammad) Tahir al-H. (1842-1908), lui même mufti de Jérusalem de 1865 à sa mort, avait dès les années 1880, suivi l'évolution de l'immigration juive dans Jérusalem et ses environs et adopté une attitude active en opposition au sionisme. Le 15 mars 1893, une lettre adressée par J. Frutiger & Co au consul allemand de Jérusalem, von Tischendorf, se plaint aussi bien du gouverneur de Jérusalem Ibrahim Hakki Pacha, que de la "Commission des ventes" dirigée par al-Husseini. Utilisant toutes les méthodes à sa disposition, le mufti entravait au maximum la vente de terres, non seulement aux Juifs étrangers, mais aussi aux Juifs ottomans (Beška, 2007). En 1897, il réussit même à créer un comité local, autorisé par les autorités ottomanes à la suite d'enquêtes qu'il avait appelé à réaliser sur les transferts de terres dans la mutasarrifiya de Jérusalem. Les mesures diverses prises par le comité permettront ainsi de suspendre les ventes pendant plusieurs années (op. cité).

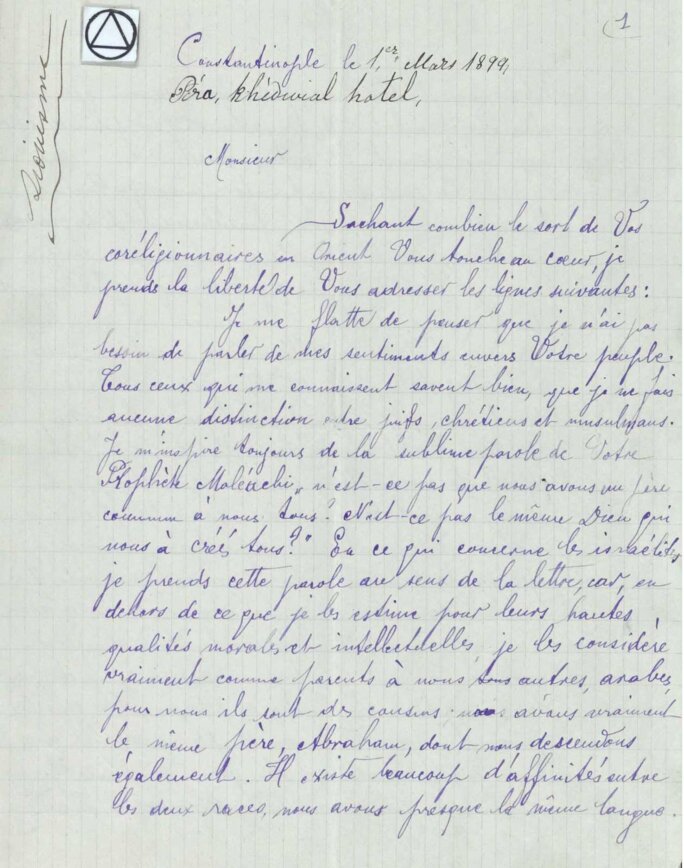

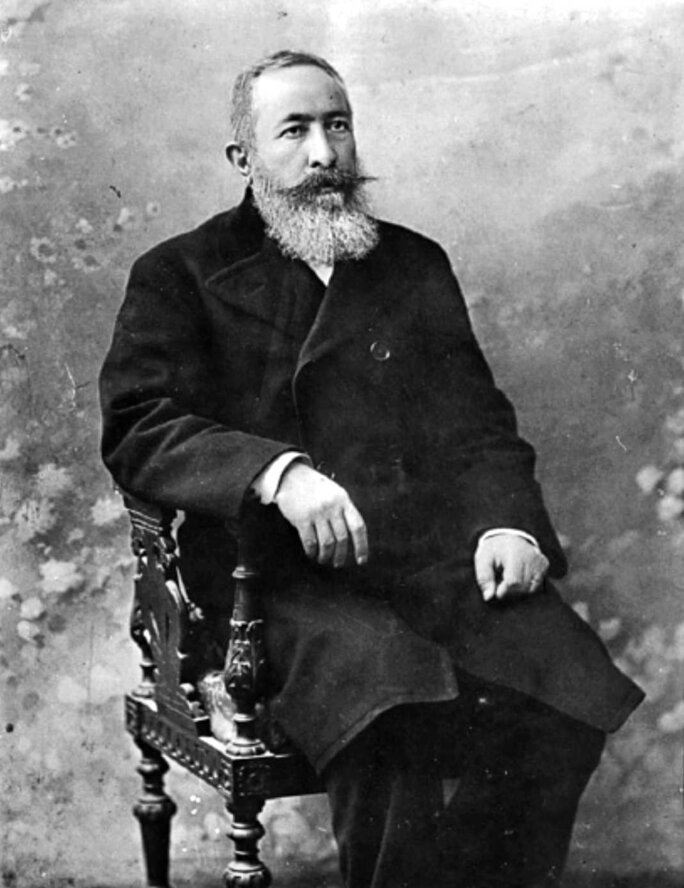

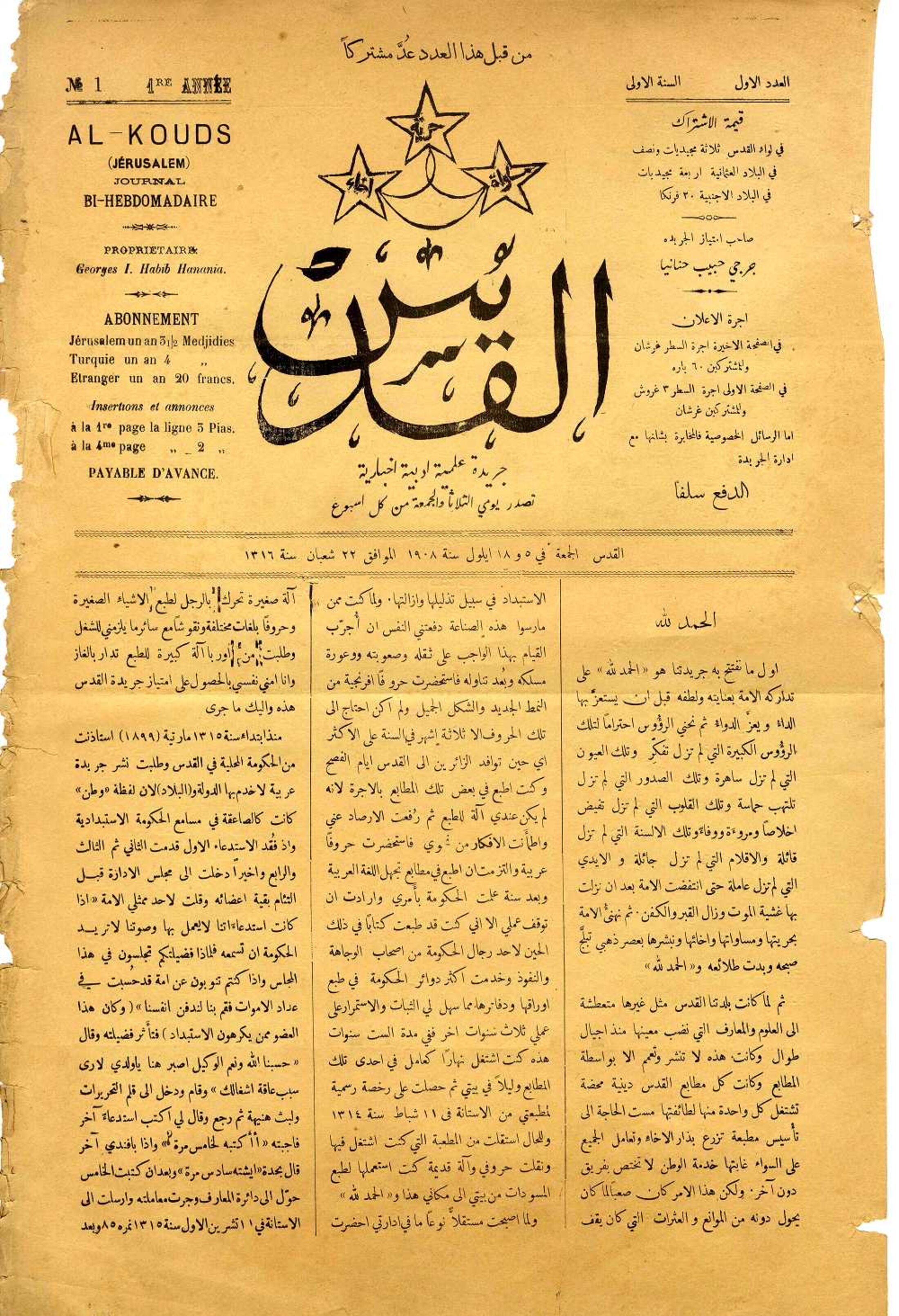

Evoquons aussi Youssouf (Yusuf, Yusef, Yousef) Diya' (Dia, Zia) addin (ad din, uddin) Pasha (Pacha, Basha) al-Khalidi (Al-Khalidy, 1842-1906), membre de la famille hyérosolomitaine renommée des al-Khalidi. Trois fois maire de Jérusalem, député au Parlement ottoman en 1877-1878, opposant à l'autocratie du sultan ottoman Abdulhamid. Le premier congrès sioniste de 1897 a représenté un formidable déclencheur pour l'ensemble des intellectuels et des journalistes arabes d'une prise de conscience des problèmes posés par l'idéologie sioniste. Deux ans après, le 1er mars 1899, il adressait une lettre au Grand Rabbin de France, Zadok Kahn, où il exprimait en français son opinion sur le sionisme de manière courtoise mais directe :

Agrandissement : Illustration 3

voir Document au format original

Agrandissement : Illustration 4

voir copie intégrale de la lettre originale

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Zadok transmit la lettre à Theodor Herzl et la réponse qu'il fera (en français, elle aussi), confirme bien, au vu de ce que nous savons déjà, sa volonté de cacher ses intentions réelles aux adversaires du sionisme, en brossant un tableau avantageux et très édulcoré de la situation :

"Wien-Wahring

Carl Ludwigstrasse 50

19 mars 1899

Excellence,

Je dois à la gentillesse de M. Zadok Kahn le plaisir d'avoir lu la lettre que vous lui avez adressée. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que les sentiments d'amitié que vous exprimez pour le peuple juif m'inspirent la plus profonde appréciation. Les Juifs ont été, sont et seront les meilleurs amis de la Turquie depuis le jour où le sultan Selim a ouvert son Empire aux Juifs persécutés d'Espagne.

Et cette amitié ne consiste pas seulement en paroles, elle est prête à se traduire en actes et à aider les musulmans.

L'idée sioniste, dont je suis l'humble serviteur, n'a aucune tendance hostile envers le gouvernement ottoman, mais bien au contraire, ce mouvement se préoccupe d'ouvrir de nouvelles ressources pour l'Empire ottoman. En permettant l'immigration à un certain nombre de Juifs qui apportent leur intelligence, leur perspicacité financière et leurs moyens d'entreprise dans le pays, nul ne peut douter que le bien-être du pays tout entier en serait le résultat heureux. Il est nécessaire de le comprendre et de le faire connaître à tous.

Comme Votre Excellence l'a très bien dit dans votre lettre au Grand Rabbin, les Juifs n'ont aucune puissance belligérante derrière eux, et ils ne sont pas eux-mêmes de nature guerrière. C'est un élément tout à fait paisible, et très satisfaisant s'ils sont laissés en paix. Il n'y a donc absolument rien à craindre de leur immigration.

La question des Lieux Saints ?

Mais personne ne pense à y toucher. Comme je l'ai dit et écrit plusieurs fois : Ces lieux ont perdu à jamais la faculté d'appartenir exclusivement à une seule foi, à une seule race ou à un seul peuple. Les Lieux Saints sont et resteront saints pour le monde entier, pour les musulmans comme pour les chrétiens comme pour les juifs. La paix universelle que tous les hommes de bien espèrent ardemment aura son symbole dans une union fraternelle dans les Lieux Saints.

Vous voyez une autre difficulté, Excellence, dans l'existence de la population non-juive en Palestine. Mais qui penserait à les renvoyer ? C'est leur bien-être, leur richesse individuelle que nous augmenterons en y apportant la nôtre. Pensez-vous qu'un Arabe qui possède un terrain ou une maison en Palestine d'une valeur de trois ou quatre mille francs sera très fâché de voir le prix de sa terre augmenter en peu de temps, de la voir augmenter de cinq à dix fois en valeur peut-être en quelques mois ? D'ailleurs, cela se produira nécessairement avec l'arrivée des Juifs. C'est ce que la population indigène doit réaliser, qu'elle gagnera d'excellents frères comme le Sultan gagnera des sujets fidèles et bons qui feront prospérer cette province, cette province qui est leur patrie historique.

Quand on regarde la situation sous cet angle, qui est le vrai, il faut être l'ami du sionisme quand on est l'ami de la Turquie.

J'espère, Excellence, que ces quelques explications suffiront à vous donner un peu plus de sympathie pour notre mouvement.

Vous dites à M. Zadok Kahn que les Juifs feraient mieux d'aller ailleurs. Cela pourrait bien se produire le jour où nous réaliserons que la Turquie ne comprend pas les énormes avantages que notre mouvement lui offre. Nous avons expliqué notre objectif publiquement, sincèrement et loyalement. J'ai soumis à Sa Majesté le Sultan quelques propositions générales, et je suis heureux de croire que l'extrême lucidité de son esprit lui fera accepter en principe l'idée dont on pourra ensuite discuter des détails de l'exécution. S'il ne l'accepte pas, nous chercherons et, croyez-moi, nous trouverons ailleurs ce dont nous avons besoin.

Mais la Turquie aura alors perdu sa dernière chance de réguler ses finances et de retrouver sa vigueur économique.

C'est un ami sincère des Turcs qui vous dit ces choses aujourd'hui. Souvenez-vous de ça !

Et je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

Dr. Theodore HERZL"

A la même époque, Naplouse se dotera d'une Société de la jeunesse de Naplouse, tandis qu'à Jaffa, le journal Al-Asma'ï, s'opposera lui aussi à l'immigration juive pour des raisons d'injustice sociale, les immigrants juifs (et avant eux les Juifs achkénazes installés depuis longtemps en Palestine) bénéficiant de privilèges issus du régime des Capitulations (2) :

"Ils nuisent à la population locale et lui font du tort, en s’appuyant sur les droits spéciaux accordés aux pouvoirs étrangers dans l’Empire ottoman et sur la corruption et les tricheries de l’administration locale. De plus, ils se dégagent de la plupart des taxes et des exigences imposées aux sujets ottomans. Leur main-d’œuvre est en compétition avec la population locale et crée leurs propres moyens de subsistance. La population locale ne peut affronter leur concurrence." (Neville J. Mandel, The Arabs and Zionism before World War I, Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, 1977).

(2) Capitulations : "privilèges accordés, à partir du 15e siècle, par les souverains ottomans aux Etats chrétiens dont les ressortissants pouvaient commercer librement dans l'Empire, tout en bénéficiant d'exemptions fiscales et de la protection de la mission diplomatique dont ils dépendaient. Les Capitulations seront définitivement abolies par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923." (Benbassa, 1989).

Conscient comme beaucoup d'autres de l'inégalité technologique entre Juifs sionistes et Palestiniens, al-Asma'ï reconnaissait l'infériorité de la situation des fellahs et suggéraient d'apprendre les techniques juives pour améliorer leur sort (Khalaf, 2009), constat qui ne légitimait aucunement la colonisation. De son côté, Falastin, était alors porté par deux combats principaux : L'arabisation de l'Eglise orthodoxe (3), sa libération du contrôle hiérarchique, hellénique, du patriarcat orthodoxe sur l'Eglise (ses biens en particulier), conforté par la loi ottomane de 1875, mais aussi, l'opposition au sionisme, en montrant concrètement les injustices qu'il représentait pour les fellahs palestiniens.

(3) l'Eglise orthodoxe : Le 6e Congrès arabe palestinien de 1923 soutiendra la lutte des laïcs orthodoxes arabes contre le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem, dominé par les Grecs.

Ainsi, le journal diffusait des informations factuelles concernant les spoliations permises par la complicité de différents notables avec les colons sionistes. Conscient des attentes de son lectorat rural, qui recevait souvent le journal avec retard, le jeune journaliste et directeur du journal ‘Issa al-‘Issa décida d'envoyer des exemplaires gratuits aux mukhtars de chaque village du district de Jaffa, dans le but, précisera-t-il dans un éditorial, "de faire connaître au fellah ce qui se passe dans le pays et de lui apprendre ses droits, en vue d’empêcher ceux qui ne craignent pas Dieu et ses prophètes de le subjuguer et de lui voler ses biens ." (Khalaf, 2009). Car c'est bien au moyen de vols, d'accaparements illégitimes que différents notables, par appât du gain, revendaient à des organisations juives des terres confiées naguère aux paysans locaux par le sultan :

"En juin 1913, Falastin reproduisit deux télégrammes signés par les leaders des villages de la région de Beisan, ses tribus et ses notables, adressés au sultan et au wali de Beyrouth. Les signataires protestaient contre la volonté des autorités ottomanes de vendre les terres étatiques de Beisan, sur lesquelles ils s’étaient installés définitivement avec l’autorisation du sultan. Par ailleurs, ils rappelaient au sultan que son administration était chargée de la protection de ses sujets qui payaient les impôts et servaient leur patrie, ainsi que de la sauvegarde de leurs intérêts.

À la fin du même mois Falastin écrivait :

« Ce dont a besoin notre peuple bien-aimé, c’est de la grâce de l’indépendance, mais nous ne pouvons la souhaiter tout haut. Les mots seuls ne peuvent faire face au financement, à la science et à la solidarité, éléments entièrement acquis aux sionistes. »" (Khalaf, 2009).

Soucieux d'un journalisme de qualité, Falastin publia même une chronique sioniste écrite par l'agronome juif d'origine russe Menashe Meirovitch (1860-1949), sous le pseudonyme d'Abou Ibrahim. Pour lui, comme pour beaucoup de réformateurs du système agraire en Palestine, il fallait mettre fin au système de propriété mushâ' (masha’a, "communale"), « un système consistant en "la répartition égalitaire des terres" parmi les paysans » (Mundy, 1996).

Ce système était considéré comme archaïque par Meirovitch, ce que le chercheur israélien Gabriel Baer, d'origine allemande, affirmera en substance, en traitant l'introduction de la propriété privée dans le Moyen-Orient arabe comme "l'apport civilisateur de l'Occident (1966) dans une région où l'administration ottomane n'avait pas assuré l'enregistrement de la terre comme propriété privée de ces possesseurs (1975, 495). Le mushâ', en tant que propriété communale sur 70 % des terres de Palestine, représentait aux yeux de Baer l'indice le plus frappant de la stagnation et de la nature traditionnelle de l'économie de la région (1975, 495)." Pour le chercheur Ya'akov Firestone, le mushâ n'est pas un système de propriété commune ou collective, mais d'association ("sharikat milk"), selon les catégories du fiqh, le droit islamique. Il rappelle que, depuis le XVIe siècle, une lourde imposition fiscale ottomane frappait collectivement un village, par l'Etat ou un propriétaire terrien, ce qui rendait très compliqué le traditionnel système de mushâ, déjà complexe, basé sur des quote-parts de terres dont la surface était déterminée par la force de travail et les lots redistribués périodiquement par tirage au sort, pour limiter les inégalités. Le code foncier (Land Code) de 1858 annonça la fin du système mushâ en un système de privatisation des terres qui, comme un peu partout dans le monde, et tout au long de l'histoire, a permis aux plus forts d'accaparer encore plus la terre, et partant, la richesse. Jusque-là, la quasi-totalité des terres, environ 90%, étaient miri ("de l'émir" : erasi-i-amierié), terres sous l'autorité du sultan, qui ne pouvaient être vendues : La nouvelle législation ne pouvait alors qu'attiser les appétits et les convoitises de l'aristocratie, nous allons le voir. Les paysans, ignorant les effets pervers du nouveau code, n'ont pas inscrit en leur nom les terres qu’ils cultivaient, d'une part par crainte d'être frappés par de nouveaux impôts préjudiciable à leur situation déjà précaire, et d’autre part, pour éviter la conscription. D'autre part, nombre d'entre eux étant endettés auprès du fermier des impôts, le multazim, ils échangèrent leurs terres contre le droit d'inscription de propriété, ce qui permit à leurs créanciers de devenir les propriétaires officiels de ces terres (Sanbar, 2004). C'est ainsi que la réforme profita aux cheiks locaux ou aux notables des villes (a'yan), qui concentrèrent la propriété terrienne dans les mains de quelques grandes familles. A la fin de l’empire ottoman, ce sont 100.000 dunums que les Shawa, de Gaza, auraient possédés, pendant que dans la région de Naplouse, les Abd Al Hadi en auraient détenu 60.000, les Husseini de Jérusalem (dont sont issus plusieurs maires de la ville) et les Taji de Ramallah, 50.000, les Tayan de Jaffa, 40.000 (Picaudou, 1989 : 31) et les Sursuq de Beyrouth, plus de ...250.000 (Khalidi, 1997), etc. Ceux qui pâtiront des réformes ne sont pas les occupants des terres au même moment, mais leurs descendants, cinquante ans plus tard, quand ces grands propriétaires vendront des villages entiers aux gestionnaires de fonds juifs.

Ajoutez à cela la méconnaissance profonde de la législation ottomane par les associations juives, les charlatans et les intermédiaires véreux de tout poil qui "se font de l'argent sur le dos des immigrants" (Cohen-Muller, 2005), en jouant en particulier sur les notions de propriété privée et de propriété d'usufruit (tasarruf), et plus encore, en utilisant la technique du prête-nom, d'homme de paille, déjà bien rôdée par toutes les puissances étrangères installées dans le pachalik (division administrative gouvernée par un pacha) de Jérusalem : "Cette pratique se généralise et devient l'une des méthodes d'acquisitions de terres par des organisations sionistes, pour contourner l'interdiction d'achat faite aux personnes morales." (Cohen-Muller, op. cité). On touche là une nouvelle fois à toutes les pratiques dissimulées du sionisme dans l'exécution de son entreprise de colonisation, qui ont été décrites.

Au final, c'est le fellah qui paie le coût le plus élevé de toutes les entourloupes juives ou arabes, le pire étant de se faire expulser brutalement par des colons sionistes nouvellement acquéreurs (Sanbar, 2004). Et ne parlons pas des awqaf (sing. waqf) fondations pieuses octroyées aussi aux communautés non islamiques, qui, selon le droit musulman, ne pouvaient être ni vendues, ni données, mais qui, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ont fait l'objet comme le patrimoine foncier de multiples convoitises, tout particulièrement à Jérusalem, où, entre 1858 et 1917, la propriété des biens awqaf s'est muée progressivement en propriété privée, légalement ou illégalement (Sror, 2008). C'est ainsi que, alors que la surface totale de terres occupées par les sionistes étaient encore modeste, les tensions étaient déjà très vives, en partie à cause de nombreuses expropriation des paysans, que l'endettement généralisé rendait captifs, et qui, même indemnisés, refusaient qu'on les force à quitter leurs terres. On a vu, par exemple, avec indignation, des Juifs danser la hora (danse populaire) près de fellahin contraints de quitter leur village d'Al-Foula, ou encore des habitants de Wadi al-Hawarith, dont les familles étaient présentes depuis plus de 300 ans, expulsés de leur terres, où ils avaient des droits de pâture, vendues par une riche famille absentéiste au FNJ. Le 6 septembre 1930, malgré l'ordre du tribunal aux locataires de quitter les terres, ces derniers tentèrent pendant trois ans d'utiliser les voies légales pour se défendre, jusqu'en décembre 1932. Entre temps, les colons avaient planté 43.000 arbres, et ont été décrits par le FNJ comme "soldats défendant leur patrie" (Adler, 1988 : 205).

Ce qui se joue ici est une forme de domination où, cela a été dit, on trouve du côté des forts les élites ottomanes, les grands propriétaires arabes, les associations juives de colonisation financées par les riches mécènes de la diaspora, bien mieux dotées pour affronter les réformes modernes, de l'agriculture intensive, en particulier, que les paysan pauvres et endettés et, enfin, toute la puissance coloniale britannique après la chute de la domination ottomane. Ces forces de domination s'estiment justes parce qu'elles indemnisent, donnent parfois des terres (ailleurs, loin de chez soi), alors qu'elles modifient profondément la structure traditionnelle paysanne en violentant leur mode de vie, leurs personnes, leur culture.

C'est ainsi tout un contexte délétère pour les familles de paysans qui permet d'expliquer les sensibilités exacerbées des fellahs, en rapport avec la nature de la colonisation sioniste, au début du XXe siècle : "Lorsque la guerre de 1914 éclata en dépit du gouvernement turc qui était loin de faciliter les ventes de terrain et qui restreignait considérablement le chiffre des immigrants la colonisation de la Palestine était prospère ; quarante-trois colonies comptant 11500 personnes occupaient l'Ouest du Jourdain plus de 400 000 dunams de terre (soit 36 000 ha.)" (Arnaud, 1927). Des économistes comme Abdo-Zu’bi (1984, 1992), Khalaf (1997) ou encore Yazbak (2000) ont aussi montré que la pénétration du capitalisme, entre la fin de l'empire ottoman et celui du mandat britannique a appauvri les paysans et provoqué l'essor d'un prolétariat palestinien, ce qui a constitué "un paramètre essentiel dans les révoltes palestiniennes de la première moitié du 20ème siècle", (Al-Labadi, 2015).

D'autre part, pour mieux comprendre les craintes et les oppositions des Arabes (mais aussi des chrétiens) palestiniens, il faut avoir à l'esprit toutes les actions entreprises par les colons juifs dès avant la fin du XIXe siècle, dont il a été donné un aperçu plus haut, qui, cumulées, conduisaient naturellement beaucoup d'autochtones à prendre la mesure du danger représenté par le projet sioniste, bien résumé par un des premiers nationalistes arabes palestiniens, le Syrien Choukri al-Asali (Shukri al-Asali, 1868-1916) :

"Ils ne se mêlent pas aux Ottomans et ne leur achètent rien. Ils détiennent une banque, l’Anglo- Palestine Bank, qui leur consent des prêts à un taux inférieur à 1 %. Dans chaque village et chaque colonie, ils ont fondé un bureau administratif et une école, dans chaque kaza [petite circonscription administrative, N. W.] une administration centrale et chaque district a son administrateur général. Ils ont aussi un drapeau bleu au milieu duquel figure une étoile de David et, en dessous, un mot hébreu qui signifie “Sion” parce que dans la Torah Jérusalem est appelée “fille de Sion”. Ils hissent ce drapeau au lieu du drapeau ottoman au cours de leurs rassemblements. Et ils chantent l’hymne sioniste. Ils ont trompé le Gouvernement par des mensonges et des faussetés lorsqu’ils se font inscrire dans les registres comme ressortissants ottomans car ils continuent à détenir des passeports étrangers qui les protègent ; et chaque fois qu’ils comparaissent devant un tribunal ottoman, ils sortent leurs passeports et en appellent à la protection étrangère ; ils règlent leurs litiges et leurs différends entre eux, au su de l’administrateur, et ne s’adressent pas à cette fin au Gouvernement. Ils enseignent à leurs enfants l’éducation physique et l’emploi des armes ; on voit leurs maisons bourrées d’armes, dont de nombreux fusils Martini. Ils ont leur propre service postal, leurs propres timbres (4) , etc., ce qui prouve qu’ils ont commencé à mettre en œuvre leurs desseins politiques et à installer leur gouvernement chimérique (C. al-Asali, article du journal al-Karmil (El-Carmel : quartier de Haïfa), daté du 8 décembre 1910).

(4) timbres : "Dans certaines colonies, il y a une poste privée qui vend des timbres au profit d'œuvres charitables : on colle à l'intérieur de la lettre une sorte de timbre à cette fin. (...) Celui qui souhaite pratiquer la charité par des moyens économiques achète une quantité de ces timbres et les distribue aux pauvres ; les Juifs les acceptent entre eux comme des pièces"

Gurgi Zaydan, dans Anne-Laure Dupont, "ĞURĞĪ ZAYDĀN 1861-1914, Écrivain réformiste et témoin de la Renaissance arabe", Annexe III. Les craintes d'un journaliste arabe devant la colonisation juive en Palestine à la fin de l'époque ottomane, Beyrouth, Institut Français du Proche-orient (ifpo), 2006.

"Nous voyons les Juifs s’exclure totalement des Arabes, qu’il s’agisse de leur langue, de leurs écoles, de leur commerce, de leurs coutumes ou de leur vie économique. De la même manière, ils se coupent du gouvernement indigène qui leur offre sa protection, de sorte que la population les tient pour une race étrangère, […] ils [les Arabes de Syrie et de Palestine, N. W.] voient leur existence même menacée par les Juifs. Nombre d’entre eux redoutent également du point de vue politique que les Juifs conservent leur nationalité étrangère et procèdent ainsi à la conquête du pays pour le compte d’États étrangers."

Refik (Rafiq) Bey ibn Mahmud al-Azm (1865-1925), cité par Yaacov Ro'i, "The Zionist attitude to the Arabs 1908–1914", dans Elie Kedourie et Sylvia G. Haim, "Palestine and Israel in the 19th and 20th Centuries", Frank Cass, Londres, 1982, p. 35.

Dès le début, donc, les colons sionistes font tout pour créer des mini-Etats dans l'Etat. En créant un embryon de marché, d'économie, des entités autonomes politiques, économiques, éducatives, hospitalières, etc., "les pratiques sionistes sur le terrain ne pouvaient être que ségrégationnistes et chauvines" (Khader, 1984). Un tournant anti-arabe est pris pendant la seconde aliya, nous l'avons vu, et avec le témoignage d'al-Asali, nous touchons au domaine de l'armement des colons, qui remplacent les gardiens musulmans des villages agricoles sionistes, des kibboutz, par des gardiens juifs. Si ce choix est en partie motivé par des raisons de sécurité, face à des pillages (parfois meurtriers) auxquels se rendraient souvent complices les gardiens, d'autres raisons moins avouables sont à chercher du côté d'une vague d'immigrants d'Europe de l'Est rompus aux premières unités d'autodéfense populaire initiées dans leurs pays d'origine par le Bund et des sympathisants du Poalé-Tsiyone, pour lutter contre l'autocratie tsariste. Désireux "d’affirmer sa combativité virile face à ceux qui traitaient les victimes des pogroms de pleutres" (Weinstock, 2011), un groupe de dix-huit immigrants de la deuxième vague constitue en septembre 1907 une garde juive élitiste et clandestine, à la tête de laquelle on trouve le Juif d'origine polonaise Israël Shochat (Yisrael Shohat, 1886-1962). Cette garde était appelée Bar-Giora (Bar Guiora), du nom du dernier résistant de Judée (Yehoud) à l'occupant romain, Siméon B.G. Celle qui deviendra bientôt l'épouse d'Israël en mai 1908, Mania Vilboshvitz (Wilbuszewicz, Vilbusevich, 1880-1961), d'origine russe, tient un rôle important dans les premières organisations collectives et d'auto-défense des premiers colons juifs en Palestine. Elle est la principale initiatrice de la première ferme collective organisée en coopérative, fondée en 1907 à al-Shajara (Sejera, en hébreu : Ilaniya), sur des terres de Basse Galilée achetées par Edmond de Rothschild (M. Shohat, Darki Be'Hashomer ("Mon chemin vers Hashomer"), dans Sefer Hashomer; Divrei Chaverim, édité et publié par Yitzhak Ben-Zvi, Israel Schochat, Mati Meged et Yochanan Taversky, Tel Aviv, Dvir, 1957). En 1909, elle participe avec son futur mari à la fondation d'une structure de défense un peu plus étoffée que Bar-Giora, appelée Hashomer (Hachomer, "le Garde", "le Gardien"), à laquelle appartiendra Ben Gourion (cf. Mania Wilbushewitch Shochat, article de Tamar Kaplan Appel, dans The Shalvi/Hyman Encyclopedia of Jewish Women). Active au sein du Gdud Haavoda (Gdoud H, "Bataillon du Travail"), fondé en 1920 en hommage à Joseph Trumpeldor (cf plus bas), mais aussi de Poale Zion et de l'Histadrout (cf. plus bas), Mania Shohat (Manya S.) occupera un rôle important dans la contrebande d'armes mais aussi dans les réseaux d'immigration ou la récolte de fonds pour la défense des communautés juives, auprès de riches mécènes américains, grâce à des réseaux de la Hadassah (cf. Partie XX, Un « gentleman » à la Commission royale) ou ceux de Louis Brandeis (cf. parties suivantes), en particulier (Chazan, 2007).

Hashomer n'est pas encore, comme nous le verrons plus loin, une véritable force paramilitaire comme la Haganah, mais déjà, l'organisation "se montre prêt à en découdre, n’hésitant pas au besoin à se servir d’armes à feu et pas toujours dans une optique purement défensive. Les organisations foncières sionistes prennent l’habitude de faire appel à ses militants qui constituent des « groupes de conquête » pour occuper les terrains acquis en attendant l’installation sur les lieux des propriétaires définitifs". Les groupes armés, mettaient sous pression les exploitants agricoles qui n'embauchaient pas assez de Juifs en raison du coût salarial beaucoup plus élevé que celui des non-Juifs. Les exploitants reprochaient aussi aux membres du Hachomer "de se montrer inutilement agressifs, voire violents, notamment envers la main-d’œuvre arabe : à Re’hovoth, on se plaint de leur « brutalité » et de leur « inhumanité » envers les villageois arabes auxquels il serait même arrivé de subir des coups de fouet." (Weinstock, 2011). Un délégué palestinien au Ve Congrès de l'Union mondiale des Poalé-Tsiyone (Vienne, 1920) exprimera son mépris et sa colère pour Hachomer, dont les gardiens sont toujours prêts à tirer quand "des Arabes qui souffrent, qui crèvent de faim et que nous exploitons s’aventurent nuitamment sur les plantations sur lesquelles ils travaillent à longueur de journée pour un salaire situé en dessous du minimum vital pour y dérober quelques raisins ou des feuilles de chou" (op. cité).

"Montés sur leurs chevaux, les miliciens de l’Hashomer ont attaqué quelques colonies arabes pour punir les habitants qui avaient fait du mal aux Juifs, parfois en les battant, parfois en les exécutant. Dans un cas, une assemblée clandestine spéciale de membres de l’Hashomer décida d’éliminer un policier bédouin, Aref al-Arsan, qui avait aidé les Turcs et torturé des prisonniers juifs. Il a été abattu par l’Hashomer en juin 1916." (Ronen Bergman, Rise and Kill First : The Secret History of Israel's Targeted Assassinations ["Lève-toi et tue le premier : L'histoire secrète des assassinats ciblés d'Israël"], John Murray, London, 2018 ).

Il faudrait encore préciser beaucoup de choses sur la manière de faire des premiers colons juifs. Sur l'école en particulier, dont on ne saisit pas toute l'ampleur idéologique si on ne sait pas la "véritable explosion d’activités culturelles de toutes sortes : fondation de jardins d’enfants, d’écoles, des lycées hébreux de Tel-Aviv (que fréquentent déjà 721 élèves en 1914) et de Jérusalem, de la future école technique supérieure de Haïfa, d’une académie de musique, d’associations culturelles et politiques, de journaux, de périodiques (telle une revue médicale qui voit le jour à Jaffa en 1910), de maisons d’édition et de bibliothèques. Les écoles maternelles – comme celle de Jérusalem, ouverte en 1904 – contribuent à l’hébraïsation des parents"(...) À la veille de la Première Guerre mondiale, le Yichouv s’est doté en outre d’un réseau impressionnant d’institutions sanitaires et hospitalières, de cantines populaires ainsi que d’une unité de gardiennage paramilitaire, organisations généralement liées aux deux partis travaillistes sionistes qui entreprennent d’asseoir de la sorte leur hégémonie sur le Yichouv. (Weinstock, 2011).

"Les sionistes, en élaborant leur projet de foyer national juif en Palestine, ont eu tendance à se comporter comme si ce pays était une terre vide d’habitants. La formule célèbre (quoiqu’apocryphe) qui définit la Palestine comme une « terre sans peuple, pour un peuple sans terre » résume assez bien cet état d’esprit. Les dirigeants sionistes se sont, dans l’ensemble, assez peu souciés de la question des relations avec une population arabe issue, pour une part, des plus anciens occupants du pays. Quand ils s’expriment sur ce sujet, c’est pour affirmer la conviction que Juifs et Arabes pourront vivre en bonne intelligence et que l’immigration juive ne peut avoir que des effets bénéfiques." (Perrin, 2000),

De la même façon, les conquérants européens nommaient au moyen-âge "terra nullius" la terre "qui n’appartient à aucun souverain chrétien. Plus tard, c’est celle qu’aucun pays européen n’a encore revendiquée, la terre qui revient de droit au premier pays européen à l’envahir. Une terre vide. Une terre déserte." (Sven Lindqvist, Terra nullius, Editions Les Arènes, 2007).

Le philosophe juif Martin Buber (1878-1965) rapporte ainsi une anecdote à propos de Max Nordau qui, ayant appris pour la première fois la présence en Palestine d'une population arabe, se serait précipité chez Herzl tout affolé pour lui confesser "«Je ne le savais pas ! Si cela est vrai, nous commettons une grave injustice ! »"

"on a bien affaire à une population non autochtone aspirant à exercer une domination politique, au détriment et sans le consentement de la population locale, et qui, pour parvenir à ses fins, s’appuie sur l’autorité d’une puissance étrangère faisant office de métropole. En outre, la dernière garantit à la première la liberté d’immigration et la liberté d’acheter des terres, deux mesures auxquelles Ben Gourion, devenu le leader politique de la communauté juive en Palestine, a tenu comme à la prunelle de ses yeux, car le sort du Yichouv était suspendu à leur maintien." (Charbit, 2009),

C'est donc en grande partie par le contexte colonisateur déjà décrit qu'il faut comprendre pourquoi douze gardiens juifs ont perdu la vie entre 1909 et 1914 (op. cité), ou que deux hôtels de Jaffa, le Baruch et le Spector, appartenant à des Juifs immigrés de Russie, ont été attaqués sauvagement par des Arabes la veille de la fête de Pourim (Purim), le 16 mars 1908, blessant plus ou moins grièvement treize Juifs, les assaillants ayant été semble-t-il excités par le kaïmakam de Jaffa, Asaf Bey, depuis un moment mal disposé envers les Juifs (The Reform Advocate [hebdomadaire juif de Chicago], 18 avril 1908, p. 269), phénomène de violences encore très exceptionnel, comme le confirme Ruppin lui-même, témoignant des relations "pacifiques" avec les Arabes (Kedourie et Haim, 1982). On peut contester ici l'usage fait par certains historiens, comme Weinstock, du terme "pogrom", pour désigner les différentes explosions de violences perpétrées à l'encontre des Juifs en Palestine, depuis le début de la colonisation sioniste. Rappelons que ce mot a commencé par désigner de très violentes manifestations de violence envers les Juifs en Russie ou ailleurs, pour des raisons gratuitement antisémites, donc racistes, alors que les communautés attaquées n'étaient coupables de rien. Ce n'est pas du tout le cas ici, qui voit le début de violences extrêmes survenir après de nombreuses années de développement du colonialisme sioniste, et alors que les Arabes ont utilisé bon nombre de moyens pacifiques pendant tout ce temps pour manifester un refus catégorique de se voir coloniser par des étrangers, ce que nous avons clairement montré.

Tout ceci n'empêche pas de faire état des frictions régulières entre les deux communautés, les Juifs subissant par exemple régulièrement des actes de stigmatisation de la part des musulmans, dont certains apprenaient à leurs enfants à leur lancer des pierres, la lapidation, plus ou moins grave, étant une pratique séculaire au Moyen-Orient, dont les chrétiens ont aussi fait les frais (Morris, 1999). On ne doit cependant pas confondre les animosités ancestrales et archaïques, fruits de la domination ottomane en particulier, avec les tensions intercommunautaires apparues depuis les premières installations de colonies sionistes, et de toutes ses conséquences, nous l'avons vu, qui ont impacté la vie des autochtones. Cette situation fera dire de manière prémonitoire au journaliste nationaliste Arif al-Arif (Aref al-Aref, né Arif Shehadeh, 1892-1973), dans les colonnes du Falastin en 1913, que "si cet état de choses se poursuit […] les sionistes deviendront les maîtres de notre pays, village après village et ville après ville. Demain c’est Jérusalem tout entière qui sera vendue et ensuite la Palestine dans son intégralité." (Weinstock, 2011).

En 1914, Isa al-Isa a l'idée de publier, avec des commentaires, de juillet à août, l'ouvrage que Menahem Ussishkin avait fait paraître en 1904 en Russie (qu'il quittera en 1919 pour la Palestine), et qui avait pour titre Nasha programma ("Notre Programme"), pour éclairer, là encore, les ambitions sionistes :

"Tous les vrais sionistes [...] considéraient le programme du premier congrès de Bâle [...] comme l'incarnation des désirs de la nation [al-umma], notamment dans sa première déclaration explicite, afin que le monde entier entende que nous luttons pour le création d’un gouvernement juif en Palestine. En réalité, le courage moral dont le Congrès a fait preuve en proclamant les droits de la nation israélite [al-umma al-Isrāʼīlīya] de Palestine et le programme clair et manifeste qu'il a élaboré pour réaliser cet objectif [...] avait un effet miraculeux sur le peuple juif [ash-sha‘b al-yahūdī], et cela les a réveillés de leur profond sommeil.

(...)

Le sujet principal du programme du Congrès de Bâle est la création d'une patrie politique libre, indépendante pour le peuple israélite en Palestine [watan siyāsī ḥurr mustaqill li ash-sha‘b al-Isrāʼīlī fī Filastīn]. En conséquence, il en découle clairement que le seul objectif du mouvement sioniste est la création d’un Etat libre et politiquement indépendant pour les Juifs de Palestine et non la création d'un refuge ou d'un centre spirituel pour eux. La Palestine a été mentionnée et aucun autre pays n'a été évoqué parce que tous les efforts dirigés vers un pays autre que la Palestine ne sont en aucun cas une option pour le Sionisme."

al-Brūghrām aṣ-Ṣahyūnī as-siyāsī ["Le Programme politique sioniste"], Filasṭīn, 22 juillet et 25 juillet 1914, 338–342), dans Beška, 2016

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

PARTIE VIII <---------------> PARTIE X