Vous pouvez lire cet exposé dans son format d'origine sur mon site PLOUTOCRATIES.COM

□

“ un combat entre un juif et une chèvre ”

□

Ces terribles évènements marquent un tournant dans l'histoire de la région. En effet, il était de plus en plus évident pour tous que le développement de l'immigration juive, soutenu puissamment par la puissance britannique, était devenu intolérable à l'ensemble de la communauté arabe de Palestine. Avec la coopération d'avocats palestiniens, le Comité exécutif arabe a affirmé que la violence du pays est "un produit direct de la politique sioniste-britannique qui vise à l’extinction de la nation arabe dans son foyer naturel afin de la remplacer par une nation juive inexistante" ( Protest of Arab lawyers in Palestine against the written statement of the High Commissioner : "Protestation des avocats arabes de Palestine contre la déclaration écrite du Haut-Commissaire", 2 septembre 1929, dans Watha'iq al-muqawama al-Filastiniyya didd al-ihtilal al-Baritani wa-l-Sahyuniyya 1918–1939, compilé par 'Abd al-Wahhab al-Kayyali (Beyrouth / Beirut Mu'assasat al-dirasat al-Filastiniyya, 1988, dans Anderson, 2018).

La nature nationaliste et antisioniste de la violence des dernières grandes révoltes a été confirmée par le Haut-Commissaire John Chancellor (1928-1931) et, dans une note de janvier 1930, il égrènera le chapelet de causes ayant abouti aux violentes émeutes, en particulier la pénurie de terres cultivables, le doublement de la base territoriale du Yishouv au cours des années 1920, la manque de protection des paysans arabes, un risque de plus en plus accru de créer une "classe sans terre" (land-less class, expression reprise, nous le verrons, par le rapport Shaw), une politique intenable du Royaume-Uni ayant interprété à sens unique la Déclaration Balfour au détriment des arabes, inscrivant ce favoritisme dans les articles 2, 4, 6 et 11 de la charte du mandat délégataire et en violation de l'article 22 du pacte de la SDN (High Commissioner (HC) to CSS, [Colonial Secretary, NDR] , 17 janvier 1930, pp.46–52, 54–6, 58, 72, BNA – CO 733/182/9 ; K.W. Stein, The Land Question in Palestine, 1917–1939 : "La question de la terre en Palestine...", Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1984, p.226. dans Anderson, 2018).

Chancellor appela donc à modifier cette charte "pour supprimer le statut privilégié accordé aux Juifs et au projet sioniste" (Anderson, 2018) et à opérer un certain nombre de restrictions pour la communauté juive : gel de l'extension territoriale, limitation de la croissance démographique, immigration vers les colonies agricoles pour répondre seulement aux besoins des colonies existantes, suppression de l'aliénation des terres aux non-juifs, contrôle des transferts de terre, etc. etc. Le rapport Shaw minimisera tous les points soulevés par Chancellor à propos du mandat et, en dépit de ses nombreuses critiques, ne remettra nullement en cause la politique sioniste du Royaume-Uni. Evoquons en passant la première lettre, en ce mois de janvier 1930, d'une brève correspondance entre le grand physicien Albert Einstein et le journal Falastin, qui avait publié le 19 octobre 1929 un article intitulé Relativity and Propaganda. Le savant avait vanté l'idéal sioniste auprès d'un journal arabe emblématique du nationalisme arabe, et pensant qu'un comité composé de huit Arabes et Juifs pouvait aplanir les graves difficultés du pays. Concours de circonstances peu étonnant en regard des actualités du moment, il recevait le mois suivant une lettre de Sigmund Freud d'une toute autre tonalité, mais ambiguë elle aussi. Le père de la psychanalyse, qui a souvent témoigné un grand attachement à sa judéité (cf. Lakhdari, 2004), manifestait de l'empathie pour la cause sioniste, tout en trouvant son entreprise irréaliste, demeurant fermement opposé par ailleurs à la création d'un Etat juif sur des bases religieuses, puisqu'il était athée et profondément épris de lumières intellectuelles et de science :

"J’ai assurément les meilleurs sentiments de sympathie pour des efforts librement consentis, je suis fier de notre université de Jérusalem et je me réjouis de la prospérité des établissements de nos colons. Mais, d’un autre côté, je ne crois pas que la Palestine puisse jamais devenir un État juif ni que le monde chrétien, comme le monde islamique, puissent un jour être prêts à confier leurs lieux saints à la garde des Juifs. Il m’aurait semblé plus avisé de fonder une patrie juive sur un sol historiquement non chargé ; certes, je sais que, pour un dessein aussi rationnel, jamais on n’aurait pu susciter l’exaltation des masses ni la coopération des riches. Je concède aussi, avec regret, que le fanatisme peu réaliste de nos compatriotes porte sa part de responsabilité dans l’éveil de la méfiance des Arabes. Je ne peux éprouver la moindre sympathie pour une piété mal interprétée qui fait d’un morceau de mur d’Hérode une relique nationale et, à cause d’elle, défie les sentiments des habitants du pays*.

Jugez vous-même si, avec un point de vue aussi critique, je suis la personne qu’il faut pour jouer le rôle de consolateur d’un peuple ébranlé par un espoir injustifié."

(Lettre de S. Freud à A. Einstein, Vienne, IX, Berggrasse 19, 26 février 1930, traduction Jacques Le Rider, dans Elisabeth Roudinesco, À propos d'une lettre inédite de Freud sur le sionisme et la question des lieux saints, Cliniques Méditerranéennes, 2004 |2, n° 70, pp. 5-17.

* allusion très claire aux provocations juives qui ont alimenté les révoltes arabes l'année précédente, qui se rapporte à son refus "de signer la pétition condamnant les émeutes arabes de 1929 qui avaient causé la mort d’une centaine de Juifs. Il se déclare inapte à donner sa caution en raison de la neutralité de ses positions qui ne peuvent enflammer les foules, ni attirer les dons des riches, ce qui était un des buts principaux de l’organisme sioniste chargé de financer les implantations en Terre sainte." (Lakhdari, 2004),

Dans sa lettre, Freud fait allusion à la création de l'Université hébraïque de Jérusalem, à l'inauguration de laquelle Einstein a participé en 1923, et pour la création de laquelle ce dernier avait fait un voyage avec Weizmann aux Etats-Unis, en 1921, en vue de réunir les fonds nécessaires au projet. Le "nouvel historien" israélien Benny Morris rappelle que le grand physicien avait été un fier nationaliste juif, qui avait fait un éloge appuyé des jeunes pionniers "cassant des pierres et construisant des routes sous les rayons brûlants du soleil palestinien", et de leurs "colonies agricoles florissantes qui surgissent du sol déserté depuis longtemps" (Einstein, lettre au Manchester Guardian, 1929, cité par B. Morris, article de The Guardian, 16 février 2005). En 1938, Einstein craignait que l'entreprise sioniste fût menacée par des "Arabes fanatiques hors-la-loi" (Einstein, "Our debt to Zionism", discours de célébration du 3e Séder, organisé par le National Labor Committee for Palestine, Commodore Hotel, New York City, 28 avril 1938). Au cours du même discours, il déclarait : "Il serait, à mon avis, plus raisonnable d'arriver à un accord avec les Arabes sur la base d'une vie commune pacifique que de créer un Etat juif… La conscience que j'ai de la nature essentielle du judaïsme se heurte à l'idée d'un Etat juif doté de frontières, d'une armée, et d'un projet de pouvoir temporel, aussi modeste soit-il. Je crains les dommages internes que le judaïsme subira en raison du développement, dans nos rangs, d'un nationalisme étroit… Nous ne sommes plus les juifs de la période des Macchabées. Redevenir une nation, au sens politique du mot, équivaudrait à se détourner de la spiritualisation de notre communauté que nous devons au génie de nos prophètes." (A. Einstein, Our debt... op. cité). Force est de constater que, malgré les prises de position modérées de Freud ou d'Einstein sur le colonialisme juif en Palestine, il n'est jamais question pour eux de le critiquer au nom des pratiques discriminatoires, raciales, ségrégationnistes, qui ont cours dans la Palestine mandataire au nom du sionisme, sous la protection du pouvoir britannique.

Le rapport Shaw fera le point sur la question de l'immigration juive en Palestine. Il rappellera alors que "Sir John Campbell avait raison quand il rapporta que les crises de 1927 et 1928 étaient dues « au fait que les immigrants sont arrivés en trop grand nombre, en regard de la capacité économique du pays à les intégrer»", qu'entre "1921 et 1929, il y eut beaucoup de ventes de terres qui entraînèrent une expulsion de nombre d'Arabes sans compensation de nouvelles terres à cultiver.", en conséquence de quoi "une classe d'hommes mécontents et sans terre est en train de se créer" qui est "un danger potentiel pour le pays." (Rapport Shaw, op. cité). Cette inquiétude se mêle à des sentiments de précarité économique, plusieurs domaines s'étant passablement dégradés depuis 1926, avec une sévère crise du chômage, de l'endettement paysan, ou encore une grande épidémie de peste bovine. Se surajouteront le grave tremblement de terre de juillet 1927 et une sécheresse aggravée par une invasion de criquets en 1928 (op. cité, p. 25). Le rapport Shaw réitère par ailleurs l'inégalité économique entre communautés arabe et juive : "Les injections régulières et considérables d’argent étranger dont dépendait le yishouv et sa direction compétente et énergique avaient créé l’impression que non seulement les Arabes étaient contraints à une lutte inégale pour déterminer l’avenir et l'identité de la Palestine, mais que le mouvement des colons n'était guère porté aux compromis : « Pour les Arabes, il doit sembler improbable que de tels concurrents se contentent dans les années à venir de partager le pays avec eux. »" (Anderson, 2018).

A cette époque a lieu une transaction de grande valeur, 240.000 dounams de terres très fertiles, appartenant à des propriétaires absentéistes libanais, dans la vallée de Jezréel, que les Arabes appellent Marj Ibn Amir. Cette vente avait permis l'évacuation de 22 villages arabes et leur remplacement par 23 villages juifs (Anderson, 2018). Comme dans d'autres affaires similaires, à la fois la puissance britannique et les organisations sionistes trouvent la situation équitable puisqu'ils procèdent à des dédommagements financiers, tandis que les Palestiniens ont à plusieurs reprises dénoncé le sort réservé à ces paysans privés de terre, qui pouvaient encore, quelques années auparavant, trouver des terres de substitution mais qui dorénavant, n'en trouvaient guère. Arthur Ruppin, dans son journal intime, évoquera ce problème avec acuité en 1928 :

"Est-il impossible de fournir un champ d’activité au nombre toujours croissant de Juifs en Palestine sans opprimer les Arabes ? Je vois une difficulté particulière dans la quantité limitée de terres. D’ici peu, le temps viendra probablement où il n’y aura plus de terrain vacant disponible, et chaque Juif qui s’installera provoquera l’expulsion d’un fellah (sauf dans la région côtière, où il reste une bonne quantité de terres propices aux plantations)." (A. Ruppin, Memoirs, Diaries, Letters, A. Bein, éd., K. Gershon, trad., Londres et Jérusalem : Weidenfeld et Nicolson, 1971, p. 236).

Autre exemple, cette fois à Wadi al-Hawarith (Wadi el-Hawareth), en bord de mer au sud d'Haïfa. Après avoir acquis aux enchères 30.826 dounams de terres en 1928 pour 41.000 livres, encore une fois à des propriétaires absentéistes, le Fonds National Juif avait entamé une procédure judiciaire pour expulser une grande partie des locataires récalcitrants, des Bédouins appauvris qui s'opposaient à leur éviction :

"La commission s’attendait à ce que les résidents perdent non seulement leurs terres, mais aussi leur identité sociale, l’expulsion risquant de faire d’eux « une communauté dispersée ». Elle craignait également que la police ne soit régulièrement amenée à procéder à des expulsions massives. L’impression laissée par ces transferts était décourageante : un « état d’extrême appréhension » s’est emparé de l’opinion publique palestinienne dans son ensemble, dont les membres craignaient qu’ils ne subissent eux aussi le même sort de déplacement aux mains des colons juifs." (Anderson, 2018, citations du Rapport Shaw, op. cité, pp. 118-119).

Le rapport Shaw fit naître un soupçon d'optimisme chez les Arabes et une délégation de l'Exécutif arabe, au mois de mai 1930, portera au gouvernement britannique des revendications qui témoignent d'une volonté de justice et de paix : arrêt de l'immigration juive, interdiction de toute acquisition foncière juive, réparation des dommages causés aux paysans, restitution des terres prises aux Arabes par l'administration coloniale sans accord écrit, et formation d'un gouvernement représentatif proportionnel au nombre de personnes des communautés, indépendamment de la race et de la religion.

Cependant, face à l'interdiction demandée des transactions foncières aux Juifs, les représentants du pouvoir britannique, rejetant la demande de la délégation, rappelleront à juste titre qu'à part Jamal (Jamaal) al-Husseini, tous les autres membres "ont vendu des terres aux organisations juives" et "sont donc peu crédibles" (Bensoussan, 2023), à savoir : Moussa al-Husseini et son neveu Amin al-Husseini (cousin de Jamal al-H.), Raghib Nashashibi, le chrétien Alfred Rock (Rok, Roch ou Roque), qui a été maire de Jaffa et vient d'une grande famille de planteurs, et enfin, Awni Abd al-Hadi (Aouni, Auni Bey Abdelhadi, Abdul Hadi, 1889-1970), un des membres fondateurs de l'association nationaliste Al-Fatat, créée en 1911. Il fut l'époux d'une célèbre militante des droits des femmes palestiniennes, Tarab Abdul Hadi (1910-1976), qui fut au premier plan dans la fondation de la première organisation féminine en Palestine mandataire, en 1929, au travers du Congrès des femmes arabes palestiniennes (Palestine Arab Women's Congress, PAWC).

Certes, l'hypocrisie déjà évoquée des riches arabes de la délégation, complices pour la plupart des expropriations des paysans par la vente de grandes surfaces de terre aux organisations juives, nous ramène ici à la part ploutocratique de la majorité des sociétés du monde, mais le sujet était un prétexte bien léger, de la part des Britanniques, pour ne pas prendre sérieusement en compte des propositions qui auraient pu mettre fin au conflit : on sait hélas, qu'elles n'auront quasiment aucun écho dans les décisions futures du gouvernement britannique, tout comme les rapports que ce dernier commandait lui-même et qui témoignaient largement des injustices faites aux pauvres paysans palestiniens.

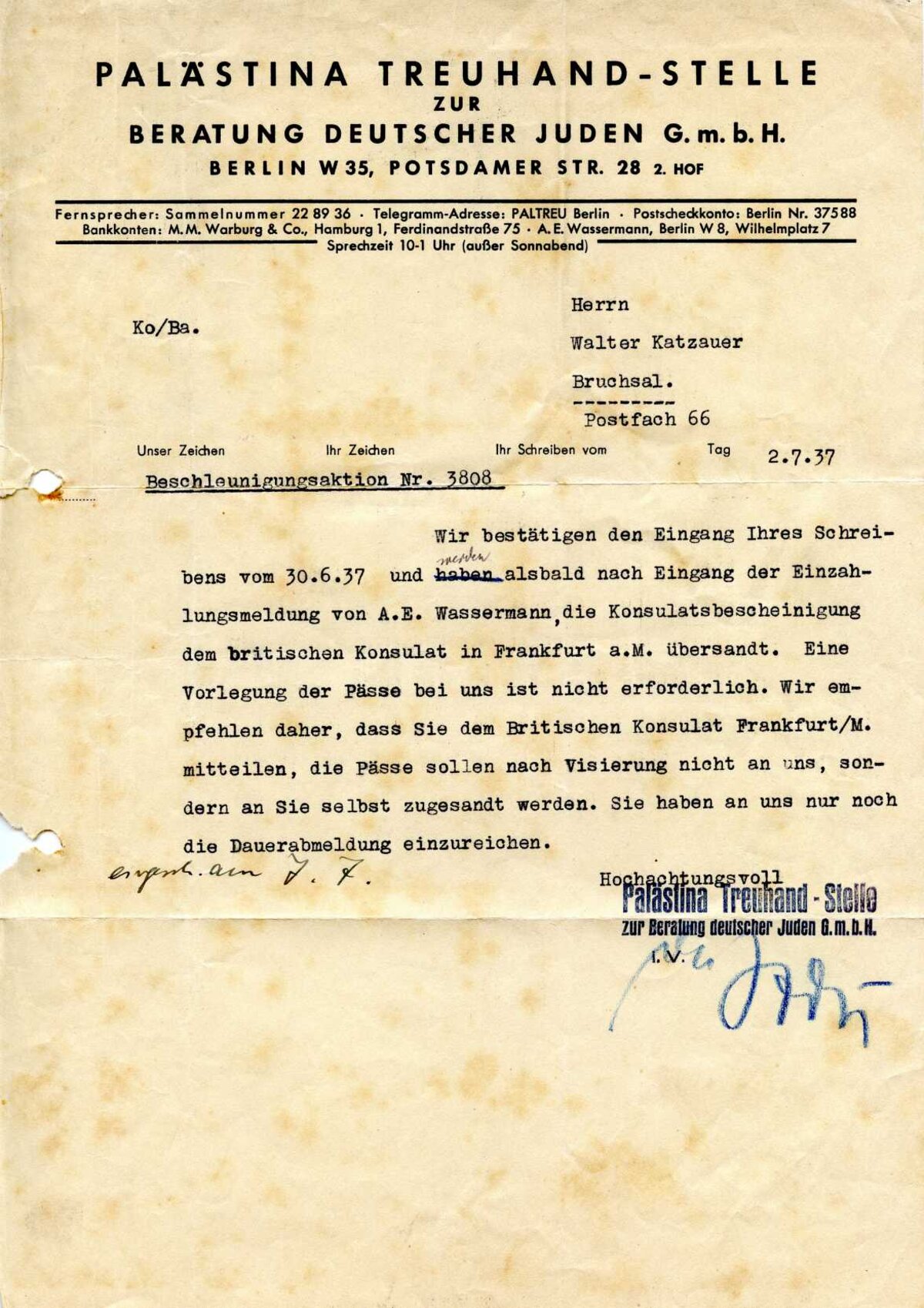

Ceci étant dit, s'il n'est pas rare de voir ce sujet évoqué dans les ouvrages sur la question israélo-arabe, celui des riches Juifs ayant collaboré avec les nazis est, par contre, d'une grande invisibilité. Qui connaît Le Pays d’Israël, un marxiste en Palestine (1929), de l'auteur belge Emile Vandervelde ? Ce socialiste à la recherche d'une alternative au communisme converti au sionisme, taisant les conquêtes territoriales du Yichouv, défendit 'l'accord de transfert' (Heskem Haavara, H. Ha'Avarah), appelé couramment la Haavara, ("transfert"), signé le 7 août 1933 entre le ministre de l'économie du Reich et l'Association sioniste pour l'Allemagne (Zionistische Vereinigung für Deutschland, ZVfD), dont les plus hauts hauts dirigeants sionistes ont travaillé les dispositions : Ben Gourion, Moshe Shertok (Chertok, 1894-1965, né russe, il adoptera un nom hébreu, Sharett, après la création de l'Etat d'Israël), secrétaire du département politique et arabe de l'Agence juive en 1931, Golda Meyerson (la future G. Meïr, 1898-1978), membre du Mapai, dirigeante d'Histadrout, mais surtout, Arlozoroff (1), figure de proue du Mapaï, alors directeur de l'Agence juive, et Levi Eshkol, qui appartenait au Haut-Commandement de l'Hagana, et succèdera plus tard à Ben Gourion comme premier ministre et ministre de la Défense (cf. Segev, 1993). Organisée par une société créée à cet effet à Tel Aviv, la Trust and Transfer Office Haavara Ltd., la Haavara permettait à de Juifs allemands aisés de conclure un contrat avec un exportateur allemand et de transférer une partie de leur capital (l'accord les nomme "capitalistes") à partir d'un compte d'une société fiduciaire juive en Allemagne, la PALTREU (Palästina Treuhandstelle zur Beratung deutscher Juden G.m.b.H : "Bureau palestinien chargé de conseil pour les Juifs allemands SARL). Les contreparties en livres palestiniennes, issues de la vente des marchandises dudit exportateur étaient ensuite transférées en Palestine via une autre institution, la Allgemeine Treuhandstelle : "Bureau fiduciaire général", Alltreu (Safrian, 2007). Vandervelde présente d'ailleurs une photo prise en Palestine de moissonneuse allemande Lanz pour illustrer son ouvrage.

(1) Arlozoroff : Le meurtre d'Arlozoroff, le 16 juin 1933, par deux inconnus sur une plage en compagnie de sa femme, n'a jamais été vraiment élucidé. L'hypothèse la plus romanesque et tout à fait vraisemblable, est celle d'un meurtre commandité par Goebbels lui-même, dont la femme, Magda Friedlander, avait été avant lui la maîtresse de la victime, qu'elle avait connu par sa soeur, Lisa Arlosoroff-Steinberg, qui était une amie d'enfance de Magda à Berlin. Un jour, Teresa Flesch découvre une cassette où figurait un enregistrement de son mari, Max Flesch, copain d'école d'Arlozoroff, étiqueté 'Témoignage Goebbels-Max Flesch". Médecin, Flesch avait été cité comme témoin le 29 mai 1983 dans le cadre d'une commission d'investigation israélienne sur le meurtre d'Arlozoroff, et y avait affirmé qu'il détenait des preuves de l'implication du régime nazi dans ce crime. Pendant son séjour en Allemagne, au printemps 1933, Arlozoroff avait découvert avec stupéfaction dans la rue, par une photo de magazine, que la femme qu'il avait aimé et qui s'était un temps entiché du sionisme, était devenue la femme de Goebbels. Il lui vint vite à l'idée qu'elle pouvait l'aider à rencontrer une personnalité hautement placée pour l'affaire qui le conduisait à Berlin, à savoir les Accords de transfert, la Haavara., mais malgré ses diverses tentatives il ne parvint pas à ses fins. Selon une lettre envoyée de à Lisa par Arlosoroff, plusieurs jours avant sa mort, ce dernier lui avait confié toute l'histoire et craignait désormais pour sa vie. Une dizaine de jours après, il revenait en Palestine et y était froidement assassiné. Lisa avait ensuite confié à Max Flesch ce qu'elle savait. (cf. Ronen Bergman, article de Ha'Aretz, Tel aviv, traduit pour l'hebdomadaire catalan El temps, sous le titre : La increïble historia de la dona de Goebbels, 19-25 décembre 2000 ; Jerry Klinger, The Murder of Chaim (Victor) Arlosoroff Conspiracy and History)

La Haavara était donc tout un mini-système économique qui a permis à l'Allemagne nazie d'engranger 140 million de Reichmarks, soit 8 millions de livres palestiniennes (Barkai, 1990) forcément utiles à ses sinistres entreprises, car l'accord a été maintenu jusqu'en 1939, et même bien au-delà, si l'on suit Segev, après même la Shoah par balles en 1942 (Segev, 1993). L'accord ne pouvait concerner que des Juifs émigrant avec un capital conséquent. En effet, si les prétendants au départ étaient autorisés à "emporter un millier de livres sterling en devises étrangères et à envoyer par bateau un volume de marchandises d’une valeur de 20000 marks et même au-delà", une "somme minimale de mille livres sterling était réclamée par la Grande-Bretagne pour être autorisé à s’installer en Palestine comme Capitaliste – selon la dénomination de ce type d’immigrants. C’était une somme importante, sachant qu'une famille de quatre personnes pouvait vivre dans un confort bourgeois avec moins de 300 livres sterling par an.“ (Segev, 1993).

Profondément inégal, donc, cet accord faisait de facto un tri entre riches et pauvres Juifs dans la capacité à se dégager de l'étau hitlérien, et l'argument qui consiste à dire que les dirigeants juifs étaient tenus par les conditions imposées par la Grande Bretagne peut paraître assez indigent. Tout d'abord, d'autres pays pouvaient accueillir les émigrés juifs. Ensuite, quelques mois à peine après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, personne ne pouvait encore imaginer les horreurs à venir de la "solution finale". Enfin, la Haavara a aussi permis à l'Allemagne de contourner le boycott imposé par les Etats-Unis en ne sortant pas de devises de leurs comptes lors de cette opération tout en exportant des biens allemands. Nul ne doute que certains ont pu voir dans la création de la Haavara une dimension humaniste du projet, celle de sauver des familles juives des persécutions de l'Allemagne nazie. Mais on a vu à plusieurs reprises, dans l'histoire du sionisme (et dans le cas qui nous occupe Ben Gourion est le premier concerné), que pour certains dirigeants, la colonisation de la Palestine était l'objectif majeur auquel certains étaient même prêts à sacrifier des Juifs, surtout les assimilationnistes purs et durs qu'ils méprisaient et qu'ils ne considéraient parfois plus comme des Juifs authentiques. On comprend donc pourquoi la Haavara a beaucoup choqué certains Juifs dès son existence. Jabotinsky et Hannah Arendt, par exemple, y ont vu un pacte avec le diable (cf. Lettre 19 du 28 janvier 1946, dans Hannah Arendt, The Jewish Writings, Jerome Kahn et Ron H. Feldman (éds.), New York, Schocken Books).

"Jusqu’en 1938, la situation des Juifs dans l’Ostmark n’eut rien à voir avec celle des Juifs du Vieux Reich. Ceux-ci ne vivaient pas constamment dans la peur d’être arrêtés ou assassinés ; en outre, il y avait des institutions officielles qui s’occupaient du transfert des richesses en direction de la Palestine, comme la Haavara. Il était encore possible de quitter l’Allemagne en emportant des meubles, des ustensiles de ménage, des tableaux ou des objets d’art sans être inquiété. Vues d’Autriche, les conditions d’émigration des Juifs allemands paraissaient incroyablement favorables"

Charles J. Kapralik, Erinnerungen eines Beamten der Wiener Israelitischen Kultusgemeinschaft : "Souvenirs d'un responsable de la Communauté culturelle israélite de Vienne", 1938-1939, dans Leo Baeck Institut Bulletin, 20 / 1981, n° 58, p. 58, dans

"Lorsque l’Organisation sioniste, contre les impulsions naturelles de l’ensemble du peuple juif, décida de faire des affaires avec Hitler, d’échanger des marchandises allemandes contre les richesses de la communauté juive allemande, d’inonder le marché palestinien de produits allemands et de se moquer ainsi du boycott des articles fabriqués en Allemagne, elle ne rencontra que peu d’opposition dans la patrie nationale juive. et encore moins parmi son aristocratie, les soi-disant kibboutzniks. Lorsqu’ils étaient accusés de traiter avec l’ennemi de la communauté juive et du Parti travailliste, ces Palestiniens avaient l’habitude d’affirmer que l’Union soviétique avait également prolongé ses accords commerciaux avec l’Allemagne. Ce faisant, une fois de plus, ces Palestiniens ont souligné le fait qu’ils ne s’intéressaient qu’au Yishouv existant et futur, la colonie juive, et qu’ils n’étaient pas du tout disposés à devenir les protagonistes d’un mouvement national mondial."

Hannah Arendt, Zionism..., op. cité.

Jusqu'en septembre 1939 c'est environ 60.000 Juifs allemands qui ont pu émigrer en Palestine grâce à ce dispositif, malgré la condamnation sans appel, dès 1933, du régime nazi par le Congrès juif mondial (Edwin Black, The Transfer Agreement : The Dramatic Story of the Pact between Nazi Germany and Jewish Palestine : "L’accord de transfert : l’histoire dramatique du pacte entre l’Allemagne nazie et la Palestine juive", Dialog Press, 1984). Un premier arrangement du même type avait précédé la Haavara, en mai 1933, sous couvert d'une société sioniste, là encore, appelée Hanotea ("Le planteur"), une plantation d'agrumes. Selon l'accord passé avec l'Allemagne nazie, Hanotea versait sur un compte séquestre le capital des Juifs allemands émigrés et l'utilisait ensuite pour acheter des biens allemands livrés alors en Palestine. Cette collaboration économique n'a cependant rien à voir avec celle, par exemple, des Etats-Unis ou de la France, où beaucoup de grands patrons ne défendait que leurs intérêts capitalistes. Dans ce cas, pour éviter des persécutions de leurs coreligionnaires, les Juifs avaient utilisé ce moyen pour parvenir à les faire quitter l'Allemagne nazie, dont la législation était alors très contraignante vis-à-vis de la sortie des capitaux, pour pouvoir saigner au maximum les prétendants au départ. Nous sommes donc loin de la négociation d'un père de famille pour que les membres de sa famille "puissent quitter Vienne juste à temps", comme invite Weinstock à le penser avec ce témoignage du sociologue Tosco Raphaël Fyvel, 1907-1985 (Weinstock, 2011).

Agrandissement : Illustration 1

Revenons maintenant à l'année 1930 et aux suites du rapport Shaw, quand l'ancien député libéral de Taunton, dans le Somerset, John Hope Simpson (1868-1961) se voit confier après différentes missions celle d'enquêter à nouveau, après les polémiques causées par le rapport Shaw, sur la question de la terre et de l'immigration en Palestine, travail qui conduira au Rapport Hope Simpson, rendu public en octobre 1930. Le fait qu'Hope-Simpson n'échappe pas, comme beaucoup d'autres avant lui, de jeter sur l'agriculture palestinienne un regard européen nourri des nouvelles visions capitalistes, productivistes du monde ("l'agriculture arabe est éminemment arriérée" : 'agricultural practice is eminently backward", Rapport Hope Simpson), ne l'a pas empêché d'enquêter sur toutes les injustices qui étaient faites aux paysans palestiniens. Comme les rapports similaires précédents (King-Crane, Palin, Shaw), celui-ci met aussi en lumière les multiples problèmes que causent la colonisation juive et qui continuent d'exacerber les mécontentements arabes :

"Hope Simpson attribuait en grande partie la responsabilité de la crise qui affligeait la sphère rurale arabe à l’État colonial et à la politique impériale. Le principal impôt agraire, la dîme ('ushr), saignait les paysans producteurs, réclamant plus de 20 % de leur revenu net. Comme Hope Simpson l’a appris, les paysans étaient tellement endettés que la collecte de l’impôt leur causait d’autres pertes. Pour payer la dîme, les paysans contractaient parfois des emprunts, généralement auprès de marchands prêteurs qui pratiquaient des taux exorbitants allant jusqu’à 50 % d’intérêt pour une seule saison (le taux annuel maximum officiel de 9 % demeurant « lettre morte »). Les paysans pauvres avaient des nantissements relatifs à leurs produits, les privant de la capacité de les commercialiser de manière optimale (interférant avec le moment de leurs ventes et jouant sur les prix qu’ils en obtenaient) tout en les obligeant à payer des gardes postés pour sécuriser les récoltes. Par conséquent, la taxe contribuait à la diminution des exploitations moyennes, car les cultivateurs vendaient des portions de leurs terres afin de s’acquitter de leurs obligations. La refonte de la dîme à la fin des années 1920 avait involontairement aggravé les choses. En fixant les « prix de rachat » des récoltes à des taux nettement supérieurs aux valeurs réelles du marché, la réforme a en fait augmenté la fiscalité. L’effet de tenaille pour les agriculteurs, pris entre la taxe et l’effondrement des prix des produits de base à la fin des années 1920 (à la suite de la dépression mondiale), s’estompait. Alors qu’auparavant le revenu net annuel moyen des propriétaires-cultivateurs et des métayers était respectivement estimé à 35,2 et 20 livres palestiniennes (£P) et, avec des valeurs actuelles en 1930, ces sommes ont été réduites à seulement 11,8 £ et 3,6 £P, ramenant le produit agraire à ce que Hope Simpson a appelé à juste titre le « point de fuite ». Étant donné que la dette moyenne d’une famille était estimée à 27 £, le résultat pour les petits exploitants a été la pénurie et le désastre.

(...)

Son rapport partageait l'opinion selon laquelle il n'y avait plus de terres vacantes disponibles pour les colonies juives et révélait en outre que la colonisation provoquait une foule d'autres effets secondaires négatifs, allant de la prolifération de mulots dévoreurs de récoltes (sur des terres détenues comme réserves incultes) à une montée en flèche des loyers dans les zones adjacentes à la colonisation juive et une inflation des prix de l'immobilier. De même, il fait écho aux remarques de Chancellor et de la Commission Shaw sur l'absence de protections adéquates pour les locataires, soulignant que sans « droit d'occupation » légal pour les fermiers, il n'y aurait aucune chance d'enrayer leur expulsion." (Anderson, 2018).

Le rapport Hope Simpson indique que 16 % de la superficie cultivable est désormais entre les mains des Juifs, ce qui montre un avancement important de la colonisation des terres depuis la première guerre mondiale. Hope Simpsson s''appuiera aussi sur les travaux du rapport du Comité Johnson-Crosbie (J-C Committee Report, 1930), qui avait étudié un échantillon représentatif de 104 villages de population agricole. Celle-ci avait conclu "que 29,4 % de familles ne possédaient pas de terre et vivaient comme ouvriers. Cela n’incluait pas ceux dont le revenu principal provenait du métayage, qui avaient également tendance à être légalement sans terre." (Anderson, 2018). S'agissant de l'achat de terres par le Fonds National Juif, le rapport précise qu'il "ne s'agit plus d'une terre dont l'Arabe peut tirer quelque avantage que ce soit, maintenant ou à tout moment dans l'avenir. Non seulement ne peut-il jamais espérer la louer ou la cultiver, mais, en vertu des dispositions rigoureuses du bail du Fonds national juif, il est privé pour toujours d'un emploi sur ces terres. Personne ne peut non plus l'aider en achetant la terre et en la restituant à l'usage commun. La terre est de main-morte et inaliénable. C'est pour cette raison que les Arabes ne tiennent pas compte des professions d'amitié et de bonne volonté des sionistes au vu de la politique que l'Organisation sioniste a délibérément adoptée."

Sir John Hope Simpson, Palestine: Report on Immigration, Land Settlement and Development, Londres, octobre 1930

Au cours de sa visite en Palestine, le chef de la PLDC de l'époque avait confirmé les dires de Ruppin, deux ans plus tôt, sur le sujet (cf. plus haut) en lui confiant que, désormais, les Juifs ne pouvaient acquérir guère plus de 100 000 dunums, seuil au-delà duquel déplacer davantage les Arabes risquait fort de les empêcher de se réinstaller ailleurs sur des parcelles productives (Rapport Hope Simpson). Avec le rapport Hope, les enquêteurs allaient encore plus loin dans l'analyse de la responsabilité des gouvernements de sa Majesté, soulignant que "les Britanniques avaient ignoré leurs engagements envers les Palestiniens, qu’ils n’avaient pas moins juré de respecter que ceux envers les sionistes" (Anderson, 2018). Rien de bien étonnant quand on sait que c'est Passfield (Sydney Webb, 1er baron P., 1859-1947), secrétaire d'Etat aux Colonies, qui avait été chargé par son premier ministre, Ramsay Mac Donald, de réorganiser la politique britannique en Palestine, les deux hommes faisant partie de ce cercle de dirigeants adeptes de théories raciales et antisémites. Comme beaucoup d'autres, Passfield, néanmoins antisioniste, nous le verrons, pensait que les Arabes n'étaient pas une race parvenue à maturité, incapables comme d'autres populations colonisées de se gouverner eux-mêmes (Kelemen, 2012 ; Rose, 1973). Le texte de Hope-Simpson avait beaucoup ennuyé Ramsay MacDonald, qui "estimait que les commissaires avaient outrepassé leur mandat en touchant à des éléments de haute politique (c’est-à-dire l’immigration et la colonisation) et suggéra lors d’une réunion avec Chaim Weizmann et les partisans sionistes que son gouvernement cherchait un moyen de « laver » le rapport. Lors de la même réunion, Weizmann, le principal homme d’État du sionisme, s’est insurgé en disant que la lutte pour la terre était « un combat entre un Juif et une chèvre » : il suffisait de se demander si les plantations d’agrumes juives ou de simples bergers arabes devaient délimiter l’avenir de la Palestine." (Anderson, 2018).

Plus intéressant encore est le propos du rapporteur sur la modernisation économique de la Palestine, peu souvent liée aux problèmes de la colonisation, et qui était au contraire un des arguments positifs brandis par les sionistes ou leurs partisans britanniques :

"Peut-être que la ligne de critique la plus surprenante de son rapport concernait l’industrie juive, qui avait longtemps été considérée comme le meilleur espoir pour la modernisation économique de la Palestine. Elle a conclu que la dépendance du noyau industriel naissant à l’égard des protections tarifaires du gouvernement était préjudiciable aux intérêts du pays, puisque « le reste de la population est taxé afin que les propriétaires de ces entreprises industrielles puissent être en mesure de payer les salaires de leurs ouvriers et de réaliser un profit pour eux-mêmes ». Loin d’être une panacée pour le développement, l’emprise des industries juives en Palestine nécessitait des soutiens gouvernementaux qui nuisaient directement aux producteurs ruraux." (Anderson, 2018, citation du rapport Rapport Hope Simpson).

Le rapporteur affirme ainsi : « Il est clair que la "Nesher" Cement Factory [cimenterie, NDR] dépend de la protection non seulement pour ses profits, mais aussi pour ses existence. Sans tarif protecteur, elle n'aurait pas pu concurrencer le ciment importé. La suppression des droits sur les importations les graines oléagineuses apparaissaient comme une nécessité pour le succès de l'usine oléagineuse "Shemen". Quant aux Caves Richon Le Zion et Zichron Jacob, elles doivent leur existence, non pas à l'action économique, mais à la libéralité et à l'intérêt du baron Edmond de Rothschild. L'industrie continue de prospérer grâce aux droits de protection imposés sur les importations. de vins et de spiritueux. Le commerce du textile profite, lui, de l'importation de ses matières premières en franchise de droits et d'une taxe ad valorem de 12 pour cent sur les marchandises similaires importées dans le pays. En fait, la grande industrie en Palestine semble dépendre du tripotage tarifaire. Le reste de la population est imposé de telle manière que les propriétaires de ces entreprises industrielles soient en mesure de payer les salaires de leurs ouvriers et de réaliser un profit pour eux-mêmes."

Alors, certes, un certain nombre de ces privilèges ont été supprimés les années suivantes, et ces compagnies ont continué de vivre, mais il est indéniable qu'ils avaient été assez importants pour faire naître et prospérer les industries juives de manière inéquitable. Ainsi, plus cette enquête avance, plus nous voyons les liens que l'entreprise sioniste a avec les pratiques ploutocratiques, toutes ces entourloupes (plus ou moins) légales mais injustes qui fabriquent la puissance et la domination, presque entièrement absentes des débats qui entourent la question de la colonisation juive de la Palestine et pourtant très significatives. Le député de Somerset avait ainsi bien compris que la population arabe était "économiquement impuissante face à un mouvement aussi fort" et qu'elle devait être protégée (Anderson, 2018, citation de Ruppin, Memoirs op. cité, p. 251).

Au final, il apparaît avec une grande évidence qu'un grand fossé n'a cessé de se creuser entre le travail rigoureux des rapports successifs, commandés par le gouvernement de sa Majesté (His Majesty's Government's, HMG) , qui pointent chaque fois du doigt les conséquences néfastes de la politique prosioniste en Palestine mandataire, et les mesures nécessaires au rétablissement de la paix civile, jetées dans l'ensemble aux orties. C'est aussi, nous l'avons évoqué, que beaucoup de grands dirigeants britanniques, Churchill en tête, soutenaient personnellement le projet sioniste. On a vu ainsi refaire surface, autre exemple de plus, la vieille idée de transfert des Palestiniens, pour faire place nette aux Juifs en Palestine, partagée par le Dr Drummond Shiels, sous-secrétaire pour les Colonies, Lors Snell et d'autres, incitant les sionistes à faire des propositions. Pinhas Rutenberg ne se fit pas prier et proposa un million de livres sterling en contrepartie d'une colonisation juive et d'une réinstallation des Palestiniens en Transjordanie.

Hope-Simpson avait relevé quant à lui un autre fossé, qui existait entre "les sentiments les plus nobles ...exprimés dans les réunions publiques et dans la propagande sioniste" (Anderson, 2018) et l'activité réelle des organisations sionistes elles-mêmes, Fonds National juif en tête, ce qui allait à l'encontre de toute coopération ou de recherche d'intérêts communs avec les Arabes. En avril 1930, par exemple, Weizmann publia une lettre dans le Times de Londres, niant le fait qu'il existât une "classe sans terre" en arguant du fait que 90 % des paysans déplacés avaient été "réinstallés sur une terre" grâce au soutien sioniste. Ce chiffre était bien entendu mensonger, à la fois par les faits et par les intentions du dirigeant sioniste que nous connaissons déjà : Lors d'une discussion avec le secrétaire des Colonies, en juillet , "Weizmann fustigea sans ménagement la politique de double engagement, annonçant que le sionisme n’était « pas intéressé par la construction d’un pays pour les Arabes ». Le but du Foyer national juif était d’ériger « une grande colonie juive » et donc de « rassembler autant de Juifs en Palestine que possible »" (Anderson, 2018, citations de Rose, 1973, p. 14 ). Rappelons-nous les propos mielleux de Herzl, affirmant à al-Khalidi, en 1899, lui avoir exposé l'objectif sioniste "sincèrement et loyalement" quand quatre ans auparavant, dans son journal intime, il parlait déjà, nous l'avons vu, d'exproprier les arabes à l'aide d'agents secrets. Souvenons-nous, aussi, des manigances de Kalvarisky et des autres dirigeants sionistes, à la fin des années 1900, pour agglomérer petit à petit des territoires juifs, et tout le reste dont il a été fait état de la sorte, et nous ne pourrons qu'abonder dans le sens de Tom Segev, racontant que les chefs sionistes "ne devaient en aucun cas parler comme si le programme sioniste exigeait l’expulsion des Arabes, car cela ferait perdre aux Juifs la sympathie du monde." (Segev, 1999).

S'inspirant des travaux d'Hope-Simpson, un nouveau Livre Blanc sur la Palestine voit le jour sous la plume de Lord Passfield (Passfield white paper, 20 octobre 1930) un des rares dirigeants britanniques de l'époque ouvertement antisioniste. Cet énième rapport sur la situation de la Palestine reprend la plupart des faits qui ont déjà été exposés par les précédents, insistant sur le déséquilibre des forces entre Arabes et Juifs, nécessitant un réaménagement du territoire et un développement agricole, de la culture intensive, en particulier, pour permettre à la colonisation juive d'obtenir plus de terres sans léser les paysans arabes. Dans cette idée d'équité, le Livre Blanc de Passfield recommandait par exemple la règlementation des loyers fonciers, la création de coopératives rurales (afin de fournir un crédit abordable), le partage des droits de propriété, la protection de l'emploi arabe ou encore, la limitation d'une "immigration excessive" :

"Toute décision hâtive concernant une immigration juive plus libre doit être fortement déconseillée, non seulement du point de vue des intérêts de la population palestinienne dans son ensemble, mais même du point de vue particulier de la communauté juive. Tant qu’il y aura un soupçon généralisé, et il existe effectivement, parmi la population arabe, que la dépression économique, dont elle souffre indubitablement à l’heure actuelle, est due en grande partie à une immigration juive excessive, et tant qu’il existera des motifs sur lesquels ce soupçon peut être plausiblement représenté comme étant fondé, il peut y avoir peu d’espoir d’une amélioration dans les relations mutuelles des deux races. Mais c’est de cette amélioration que doivent dépendre en grande partie la paix et la prospérité futures de la Palestine."

Passfield White Paper, op. cité.

La publication du Livre Blanc provoqua une telle avalanche de protestations et de dénonciations injurieuses aussi bien des sionistes que de leurs partisans, "qu’en moins de quinze jours, le Premier ministre MacDonald avait entamé le processus de son sabordage." (Anderson, 2018 ; Rose, 1973). Après avoir protesté vigoureusement de différentes manières (Weizmann avait démissionné de ses fonctions à l'Agence Juive, par exemple), les dirigeants sionistes ont rapidement obtenu du premier ministre MacDonald beaucoup d'assouplissements en matière d'immigration qui ont permis au peuplement sioniste de très vite retrouver de la vigueur :

"C’est grâce à la lettre que MacDonald m’a adressée qu’un changement s’est produit dans l’attitude du gouvernement et dans l’attitude de l’administration palestinienne, ce qui nous a permis de réaliser les gains magnifiques des années qui ont suivi. C’est la lettre de MacDonald qui permit à l’immigration juive en Palestine d'atteindre des chiffres de 40,000 pour 1934 et de 62,000 pour 1935, des chiffres inimaginables en 1930." (Chaïm Weizmann, Trial and Error, 1950. Rapporté par Charles L. GEEDES (dir.), A Documentary History of the Arab-Israeli Conflict, New York : Praeger, 1991, p. 152).

Les craintes des Palestiniens se sont à nouveau réveillées, et l'Exécutif arabe a réagi au Livre Blanc par son Memorandum on the White Paper, rédigé par Awni Abd al-Hadi. A juste titre, l'Exécutif arabe soulignait que les mêmes principes animaient les Livres blancs de 1922 et de 1930, favorisant le développement du Yishouv, alors que les Palestiniens voulaient voir reconnus et promus leurs "droits nationaux et leurs intérêts économiques."

Fort du soutien indéfectible de son puissant allié britannique, le mouvement sioniste choisit encore et toujours la poursuite de son action, invitant implicitement à de nouvelles révoltes et violences futures de la part des Arabes. L'immigration des Juifs en Palestine a alors, non seulement repris une courbe ascendante, mais a été significativement dopée, comme le rappelait triomphalement Weizmann :

1931 : 4.075

1932 : 9553

1933 : 30.327

1934 : 42.359

1935 : 61.854

(Mattar, 1988)

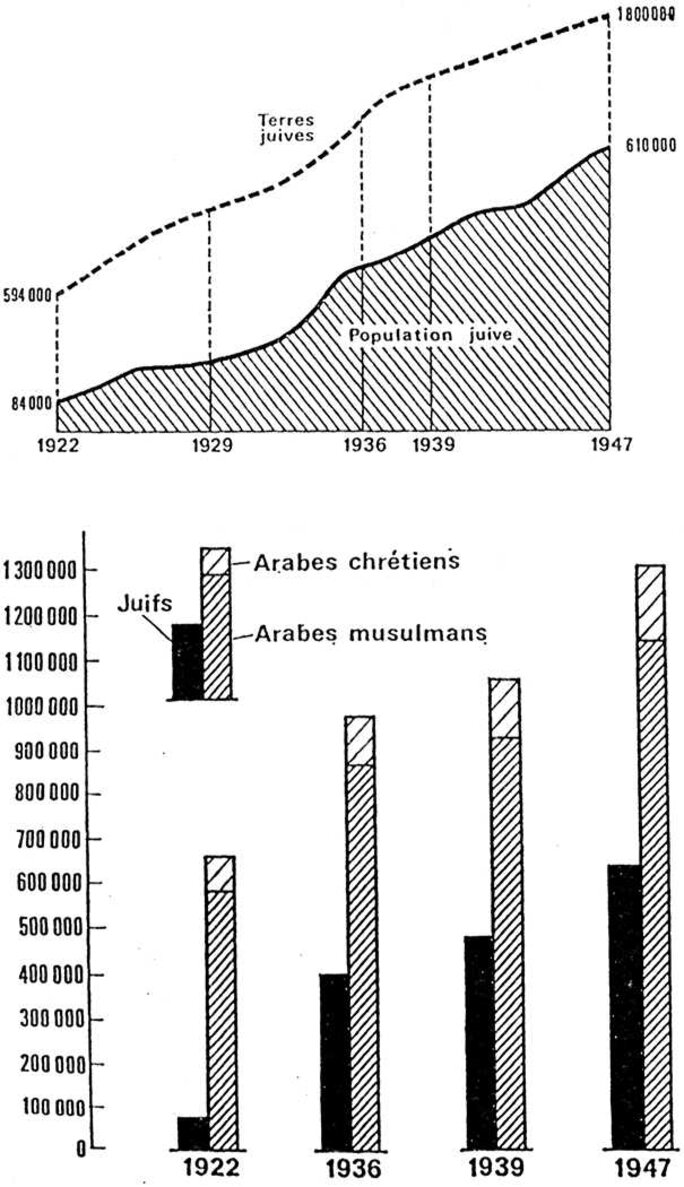

Cette colonisation de peuplement se conjugue à une colonisation foncière. De 218.000 dunums de terres en 1900, on passe à 400.000 en 1908 (Encel, 2006 : 233), puis environ 600 à 650.000 en 1920, 1.200.000 vers 1930, 1.500.000 en 1939 et enfin, 1.625.000 à 1.800.000 en 1947, soit 12 à 14 % des terres cultivables (Origines et Évolution du problème palestinien, Nations-Unies, 1990 ; Perrin, 2000).

Agrandissement : Illustration 2

La ségrégation entre communautés recherchée par les sionistes se renforce, puisque beaucoup de Juifs vont fuir des zones de mixité pour se réfugier dans des colonies juives, une partition exacerbée ensuite par un mouvement de boycott arabe touchant les Juifs à différents niveaux : refus de location d'appartement dans les villes mixtes, boycott de biens ou de commerces juifs entre 1929 et 1930 (idée déjà émise en 1922 par Issa al-Issa), qui pousse des Juifs à quitter des quartiers arabes pour des quartiers juifs, ou rejoindre des villes juives comme Tel Aviv. Ces mesures cessent ensuite par opposition des cheiks, qui accusent les commerçants de s'en servir pour acculer les villageois à un endettement usuraire (Weinstock, 2011). On notera aussi l'activité insurrectionnelle en Galilée, autour de Safed, d'un groupe antisioniste et anti-britannique appelé le Gang de Safad, puis le Gang de La Main Verte (al-Kaff al-khadra : أخضر الكف, litt. "Paume verte"), mené par Ahmad Tafesh (Ahmed Tafish), auquel se joignit des combattants chrétiens druzes, dont Fuad (Fouad) el-Libnani, qui avait participé à la grande révolte syrienne de 1925 contre les Français (Duff, 1934 ; Taggar, 1973 ; Kayyali, 1985). Ces évènements n'ont pas empêché le Mufti al-Husseini, juste après les tragiques révoltes du mois d'août, de chercher à négocier des solutions de compromis avec les Britanniques, comme celles entreprises en septembre et octobre 1929 de manière indirecte avec Harry Saint John Bridger Philby (1885-1960), chef du service secret britannique en Palestine. Philby, qui allait se convertir à l'islam en 1930 et « considérait la Déclaration Balfour comme "un acte de trahison qui trouvait son pendant dans les shekels, le baiser et tout le reste qui nous ramènent en arrière, dans le jardin de Gethsémané", pensant que la France et la Grande-Bretagne se devaient de respecter leur engagement du 9 novembre 1918 garantissant l'indépendance d'une Grande Syrie, tout en défendant le "droit le plus entier" aux Juifs de s'installer en Palestine "sur la base de l'égalité avec la population autochtone" » (Jeremy Salt, professeur d'histoire à l'université de Melbourne et à la Bilkent University d'Ankara , "Palestine and the Other Philby", article de The Palestine Chronicle, 15 octobre 2020).

Des échanges entre le Mufti et Philby émergea une ébauche d'accord sur la création d'un parlement, au sein duquel Juifs et Arabes seraient proportionnellement représentés, et par lequel la Palestine continuerait de rester sous l'autorité d'un haut commissaire britannique, qui s'appliquerait à sauvegarder aussi les intérêts sionistes, immigration comprise (Mattar, 1988). Hadj Amin Effendi al-Husseini, accepta cet accord, mais à l'exception de Yehuda Magnes, les autres dirigeants sionistes le refusèrent, que ce soit Weizmann, Ben Gourion ou Rutenberg, tout simplement, encore une fois, parce qu'il reflétait la réalité sociale de la Palestine, où les Juifs, malgré l'immigration, étaient largement minoritaire dans la population (Mattar, 1988). Le Mufti ne désarma pas et dépêcha à Londres très rapidement après, en décembre 1929, le secrétaire du Conseil suprême musulman, son cousin Jamal al-Husseini, pour rencontrer le secrétaire d'Etat aux colonies sur la base des mêmes demandes, en particulier la représentation proportionnelle des deux peuples et un droit de veto du haut commissaire sur les décisions législatives. Une nouvelle fois, cette demande a été refusée par Londres (Mattar, 1988). et montre plus que jamais à quel point les Britanniques n'avaient aucune intention de rendre justice, un tant soit peu, aux droits pour les Palestiniens de former une nation libre et indépendante. Et ne parlons pas de toutes les autres formes de protestations du Mufti ou de ses partenaires, qui n'ont jamais abouti.

Et les problèmes ne firent que s'ajouter, comme la captation parfois violente des ressources (la terre et l'eau, en particulier), la détérioration des conditions de vie d'une partie de la population, la menace sur leurs salaires, leurs emplois, sur leurs logements, les humiliations et les inégalités diverses liées à cette tutelle, le tout appuyé par la puissance de l'argent et encore plus, par une puissance politique, économique et militaire mettant sa force, ses ressources à disposition de son injuste entreprise. Sans parler du mépris éprouvé pour les habitants, dont les souhaits, les sentiments n'intéresseront presque jamais les sionistes. Cet aveuglement sera confirmé en substance par Chaïm Weizmann lui-même, qui confesse dans un discours de 1931 : "Si vous étudiez les publications sionistes d'avant la guerre, vous n'y trouverez quasiment pas un mot concernant les Arabes." (Laqueur, 1972). Cet impensé, cette oblitération d'une altérité pourtant incontournable, et toujours cruellement d'actualité nous le verrons, est incompréhensible sans un aveuglement idéologique et une volonté farouche de domination et d'effacement, et il marque le début d'une entreprise qui, nous allons le voir, va emprunter des voies de plus en plus éloignées de la justice et de l'équité.

Agrandissement : Illustration 3

PARTIE XIII <------------> PARTIE XV