Vous pouvez lire cet exposé dans son format d'origine sur mon site PLOUTOCRATIES.COM

□

“ les derniers lambeaux de...respect ”

□

En février 1931, la lettre du premier ministre britannique MacDonald à Chaim Weizmann, nous l'avons vu, a constitué une victoire de plus, et de taille, pour le camp sioniste. Paul Kelemen, chercheur en sciences sociales à l'université de Manchester, affirmera, en effet, que les termes de cette lettre "déclaraient en tous points ... la prédominance du Yishouv dans la politique britannique" (Kelemen, 2012). MacDonald continuait comme ses prédécesseurs de souligner l'indifférence (sinon le mépris, nous l'avons vu) des dirigeants britanniques au devenir des Palestiniens, en minorant les fondements juridiques et constitutionnels de leurs droits. Sans abandonner complètement la question des paysans sans terre, les critères employés pour les définir étaient devenus extrêmement restrictifs, comprenant uniquement ceux dont "il peut être démontré qu'ils ont été déplacés des terres qu'ils occupaient à la suite du passage des terres aux mains des Juifs, et qui n'ont pas obtenu d'autres propriétés sur lesquelles ils peuvent s'établir eux-mêmes, ou exercer une autre activité tout aussi satisfaisante." (Lettre du Premier Ministre à Chaim Weizmann, 13 février 1931, British National Archives / BNA – FO 371/15325).

Les polémiques poussent le gouvernement anglais à commander un énième rapport, spécifiquement lié au problème de la terre, rédigé cette fois par Lewis French, directeur du British Government’s Development Scheme, document intitulé : Report on agricultural development and land settlement in Palestine ("Rapport sur le développement agricole et la colonisation des terres en Palestine"), qui sera suivi l'année suivante d'un Supplementary report...in Palestine . Reprenant les définitions restrictives du Livre Blanc, le rapport French aurait minoré vraisemblablement la réalité de la situation des paysans sans terre, selon Yehoshua Porath, en affirmant que sur 3271 demandes de réinstallation, seules 664 n'avaient pas été honorées. En effet, l'historien israélien estime que le nombre d’Arabes déplacés a pu être considérablement plus élevé, puisque ceux que French nomme "Arabes sans terre" n'incluaient pas ceux qui avaient vendu leurs propres terres, ou ceux qui possédaient des terres dans d'autres localités, ou encore ceux qui avaient depuis obtenu la location d’autres terres quand bien même ils auraient été incapables de les cultiver en raison de leur pauvreté ou de leur endettement, ou enfin, les personnes déplacées qui n’étaient pas des cultivateurs mais avaient d'autres occupations de type ouvrier ou employé agricole (Porath, 1977).

Paraît aussi en 1931 à Tel Aviv le livre en hébreu de Ben Gourion, Nous et nos voisins, où il soutient encore que les Arabes Palestiniens et le Juifs ont autant le droit de vivre en Palestine, affirmant que la "communauté arabe en Palestine est une partie organique et indissociable du paysage. Elle est ancrée dans le pays." (B. Gourion op. cité). L'hypocrisie est ici manifeste, car nous avons vu maintes fois que ce respect public envers les Arabes est contredit par les convictions réelles de Ben Gourion et des autres dirigeants sionistes, diamétralement opposées, qui voudraient plutôt voir les Arabes disparaître du paysage en question.

La lettre de MacDonald avait été un tel coup de massue pour le camp Palestinien, qu'elle a été surnommée "Lettre Noire" (Black Letter) par les Arabes. En réaction, l'Exécutif arabe fit paraître une déclaration publique affirmant que "le nouveau document produit par MacDonald a détruit les derniers lambeaux de ce respect que chaque Arabe portait avec affection au gouvernement britannique." (Porath, 1977 : 34). La formule employée n'était pas du tout rhétorique, elle a enraciné davantage un processus de radicalisation chez les Arabes palestiniens et ôté profondément des esprits de leurs dirigeants l'idée que la diplomatie, les discussions pacifiques, étaient encore des voies possibles vers leur autodétermination politique. Cette radicalisation s'accentue avec les conflits internes de l'Exécutif arabe (qui est dissous en 1934) dont le nationalisme n'attire plus un certain nombre de jeunes qui se tournent vers les mouvements islamiques et suscitent aussi un mécontentement envers les chrétiens. Les violences autour du Mur des Lamentations, ont redonné de l'importance aux questions religieuses, qui se sont de plus en plus politisées, et ont éloigné les communautés arabes des communautés chrétiennes par leurs intérêts respectifs (Haiduc-Dale, 2013). Les musulmans estimaient en particulier très insuffisante leur représentation dans l'administration mandataire, au vu de leur représentation nationale. Ces tensions ont parfois causé des drames, comme la mort en 1930 du jeune journaliste, écrivain et poète arabe chrétien (melkite), Jamil (Jamel) Habib Al-Bahri (1895-1930), victime d'un conflit entre communautés chrétienne et musulmane se disputant la propriété d'un cimetière à Haïfa (Haiduc-Dale, op. cité : 103)., dont il examinait l'état quand il fut pris à parti par deux jeunes hommes et blessé mortellement par des coups de couteau. Pourtant, Jamil, comme son frère Hanna, était l'exemple même du fervent nationaliste arabe. Ainsi, le nom des deux frères figurent sur un de ces nombreux jetons patriotiques privés (cf illustration ci-dessous) que les nationalistes arabes avaient émis depuis les révoltes d'al-Buraq, et dont Haïfa a été sans doute le plus gros producteur, en même temps que la ville avait beaucoup fait entendre la voix des nationalistes pendant l'année 1929 (Tareq A. Ramadan, "The 1929 Haifa "Long live arab Palestine" token of Jamil and Hanna ZL-Bahri", Journal of the Oriental Numismatic Society, juillet 2018, pp. 24-25). Figurent sur ces pièces une iconographie hétéroclite de symboles religieux (croissant, croix...) et des inscriptions politiques. Sur l'avers de celle des frères al-Bahri on peut lire en particulier le slogan : "Longue vie à la Palestine", illustration gauche, avec un brin d'olivier, un croissant enveloppant une croix, visibles aussi sur des drapeaux brandis dans les manifestations arabes et témoins du métissage culturel et politique des deux frères.

Agrandissement : Illustration 1

Les multiples efforts de diplomatie ne menant guère à des résultats avantageux pour les Palestiniens, le Mufti s'est vu contesté son leadership, suspecté d'être trop complaisant avec les autorités britanniques, en particulier pour conserver ses charges si rémunératrices de mufti de Jérusalem et de président du Conseil suprême musulman, raison pour laquelle, en partie peut-être, il ne manquait pas d'œuvrer pour des actions non-violentes contre les sionistes, alors que les projets d'un état national palestinien ou de Grande Syrie étaient de plus en plus menacé.

D'autre part, malgré la conscience qu'il avait de la politique injuste des représentants coloniaux, le mufti faisait allégeance à sa manière aux Britanniques, bien conscient du rapport de force si inégal avec les Palestiniens (Mattar, 1988). En 1932, il fut bousculé par le nouveau parti arabe de l'Istiqlal ("Indépendance" : Hizb al-Istiqlal al-'Arabi), cofondé en particulier par Darwaza, al-Hadi, ou encore Akram Zuaiter (Zuayter, Zuaytir, 1909-1996), chef de ce parti à Naplouse, enseignant, journaliste, homme politique, plusieurs fois assigné à résidence par la justice britannique pour son action politique. Contrairement aux muaridin, suspectés d'opportunisme et de collaborationnisme, ceux de l'Istiqlal passaient pour être entièrement dévoués à la cause nationale, mais ne possédaient ni puissance politique, ni moyens financiers pour leurs actions. Et ce n'est pas la création, en 1934, du NDP, National Defense Party : Parti de la défense nationale (حزب الدفاع الوطني, Ḥizb al-Difāʿ al-Waṭanī), conduit par Raghib al-Nashashibi, qui va satisfaire les Palestiniens frustrés de l'offre politique arabe, car ce mouvement recherche avec l'occupant britannique une plus grande coopération encore que le Parti arabe palestinien (الحزب العربي الفلسطيني 'Al-Hizb al-'Arabi al-Filastini), formé par Jamal al-Husseini l'année suivante, en 1935. Cette année voit aussi la création du Parti de la Réforme, par Husayn al-Khalidi, une grande famille là encore, pour un parti aussi clientéliste que les précédents, recherchant non pas des soutiens individuels, mais de familles élargies ou de villages entiers (Picaudou, 1989). Toujours pour cette année prolifique, on note la création du Bloc national, parti modeste créé à Naplouse (Nablus) par Abdul al-Latif Musleh Salah (1882-1960), avocat, ancien fonctionnaire ottoman, réclamant l'indépendance de la Palestine dirigée par la majorité arabe, ou encore la Ligue de la libération nationale en Palestine, issue du Parti communiste palestinien (1).

(1) Parti communiste palestinien

Le PCP ou PKP (2) est créé en 1922 par des juifs communistes des pays de l'Est et sera incorporé au Komintern en 1924. Il fut précédé par le Parti des Travailleurs Socialistes, MPS (Mifleget ha-Poalim ha-Sotsialistim), puis, à partir de novembre 1920 MPSI (Mifleget...Ivrii), Parti des Travailleurs Socialistes Juifs. Appelé d'après ses initiales Mops, Mopsim (et ses membres mopsistes), le parti connut le succès en gagnant des sièges au sein de l'exécutif de l'Histadrouth en 1920, avant que ses efforts soient réduits à néant par les émeutes de Jaffa, en 1921.

Les premiers leaders du PCP s'appellent Daniel Wolf Averbuch, Joseph Berger, Moshe Kupperman, Nahum Leshchinsky qui forment son Comité Central, mais aussi Yehiel Kossoi (dit Avigdor, 1892-1938) ou Ilya Teper (Eliahu T, Iakov Tepper, dit Shami), et certains d'entre eux furent victimes des purges staliniennes des années 1930. Férocement anticommunistes, les Britanniques lanceront au milieu des années 1920 une campagne de répression comportant de multiples formes de coercitions : arrestations, procès, déportations, mais aussi tortures ou persécutions par la police secrète. Dix communistes mourront dans les geôles britanniques pendant la période mandataire (Kessler, 2014).

(2) PKP : sigle pour le yiddish Palestinishe Komunistishe Partey

Globalement, le parti communiste palestinien a conservé jusqu'en 1943 une ligne antisioniste comprenant la cessation de l'immigration juive et l'interdiction des achats de terre par les Juifs, sujet débattu en particulier par Lénine en 1920 ("Thèses sur la question nationale et coloniale") puis dans différentes instances, comme le Komintern, ou le Congrès des peuples d'Orient à Bakou, dénonçant la Grande-Bretagne :

"Qu’a fait la Grande-Bretagne à la Palestine ? D'abord, agissant au profit des capitalistes anglo-juifs, elle chassa les Arabes de leurs terres pour les donner aux colons juifs ; puis, essayant d'apaiser le mécontentement des Arabes, elle les a excités contre ces mêmes colons juifs, semant la discorde, l'inimitié et la haine entre toutes les communautés, les affaiblissant toutes deux pour qu'elle puisse elle-même gouverner et commander."

(Manifeste du Congrès aux peuples d’Orient, septembre 1920).

En décembre 1930, lors du 7e Congrès du parti, est proposé le programme suivant : "Mobiliser les ouvriers et les paysans dans la lutte contre l’impérialisme britannique et son instrument sioniste ; lutter contre la bourgeoisie arabe et ses positions qui trahissent le mouvement de libération nationale ; encourager par tous les moyens le déclenchement de la révolution agraire en Palestine." (Charif, 1997).

---------------------------------------------------------------

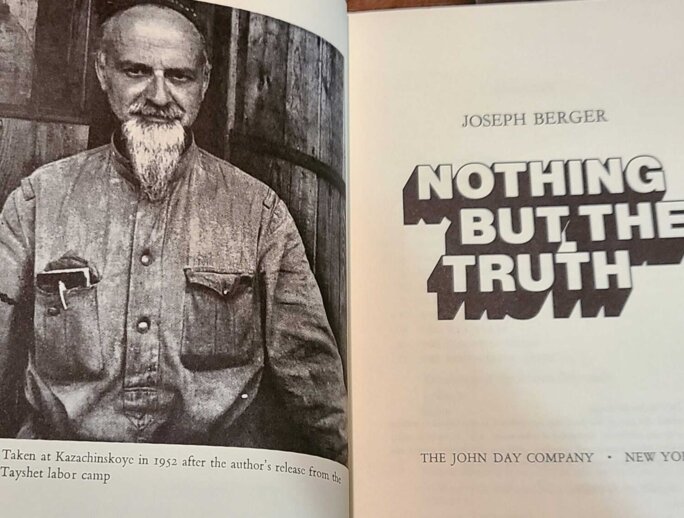

J. Berger : (né Itskhak Mordoukhovitch Zheliaznik, à Cracovie, nom russe : Iosif Mikhaïlovitch Berger-Barzilay, 1904-1978), sa famille fuit l'armée russe pour la Palestine en 1919, où il cofonde le PKP dont il écrit le programme coupant radicalement les ponts avec le sionisme, décrivant le mouvement national arabe comme "pilier de la lutte contre l'Impérialisme britannique" (Kessler, 2019). Très vite, à la tête d'une minorité, il demanda une adhésion inconditionnelle à L'Internationale Communiste sous la bannière d'un parti appelé Komunistishe Partay fun Palestine (KPP). Sous la pression d'Averbuch, Il finit par accepter de fondre le KPP dans le PCP pour pouvoir entrer au Komintern (Rubenstein, 1985).

Après un séjour en Russie, il est interdit de retour en Palestine par les Britanniques pour activités illégales en 1925. Libéré, il vit sous une fausse identité dans le village arabe de Beit Safafa. Il s'entretient cinq heures durant avec Staline le 5 mai 1929 où il reçoit l'ordre de couper les ponts avec le Comité Exécutif arabe et les autres partis nationalistes. Il revient ensuite en Palestine pour prendre les rênes du parti. Expulsé de Palestine par les Britanniques en 1930, il travaille à Berlin pour la Ligue anti-Impérialiste, puis est convoqué à Moscou, où il exerce comme professeur et travaille auprès de Staline, avant d'être condamné comme agitateur trotskyste et envoyé dans des prisons et des camps. pendant que sa femme et son fils seront persécutés en son nom. Il sera finalement réhabilité en 1956 (Kessler, 2014).

D. W. Averbuch : (Averbach, Auerbach, né Vladimir Borisovitch Averbukh 1890-1941), russe, il dirigera Poalei Zion en Ukraine en 1917, rejoint Israël en 1922, cofonde alors Ahdut Ha'Avoda. Pro-palestinien, surnommé "Daniel, le liquidateur" (Rubenstein, 1985). car, tout en étant attaché à sa culture juive, il était animé d'un "antisionisme extrême" (Léon Uris, "Exodus", New-York, Doubleday and Company, 1958). Après un discours au second congrès d'Histadrout, très choquant aux yeux des sionistes, il disparait de la sphère publique et ne travaille plus que pour le parti en particulier pour remplacer les Juifs par des Arabes à la direction du parti, ce qui sera fait en 1929. Il est exilé en 1930 par les Britanniques pour ses activités. Après différentes arrestations en Russie il est fusillé le 27 juillet 1941.

source : https://ru.wikipedia.org/wiki/Авербух,_Владимир_Борисович

M. Kupperman : (Moishe Kuperman, dit Emek), d'origine polonaise, il arrive en Palestine comme "pionnier" dans les années 1920, travaille à la construction des routes et aux projets d'électrification et d'irrigation de Rutenberg. Il deviendra ensuite communiste, passant de la "Société Borochov", au MPSI en 1922, et enfin au PCP, où il parviendra rapidement à sa direction, en charge de sa sécurité, protégeant ses membres de la police britannique (Rubenstein, 1985).

N. Leshchinsky : (dit Nadav/Nadab, dit Abusiam), d'origine russe, il arrive lui aussi en Palestine comme "pionnier" dans les années 1920, il rejoint le PCP en 1924, convaincu par Averbuch et devient vite le théoricien principal du parti, en liaison avec le Komintern et très actif en terme de propagande au sein de la Gdud Ha'avoda (Gdoud H., Bataillon du Travail), une organisation de pionniers juifs créée en 1920 et dissous en 1926, l'année où il est élu au Comité Central du parti. Expulsé de Palestine, comme Berger, par les Britanniques en 1930, il est encore arrêté en Egypte, où il tentait d'y organiser un parti communiste, puis il retourne en Russie où il publie différents articles sur la situation au Moyen-Orient (Rubenstein, 1985). En 1929, les violences meurtrières sont le témoin, selon le Komintern, des "luttes nationales d'émancipation", et cette position crée de vives tensions entre les Juifs communistes et les Komintern, en particulier. Jusque-là, pour ménager la sensibilité juive, le parti avait géré à sa manière une position contradictoire appelée "yichouvisme", qui consistait à rejeter le sionisme comme idéologie mais accepter que le Yishouv soit une communauté légitime qui continuerait de croître par l'immigration (Greenstein, 2011), ce qui était de moins en moins le goût du Komintern. Leshchinsky lui-même, affirme que les évènements étaient un pogrom, et non une rébellion" et les attribue aux "éléments les plus réactionnaires de la communauté arabe" (Rubenstein, 1985). Arrêté en 1936 en Union Soviétique, il est condamné à des travaux forcés, mais meurt pendant son trajet vers le camp de concentration.

Agrandissement : Illustration 2

Dans les années 1920, déjà, une organisation religieuse secrète avait appuyé la radicalité du mouvement national palestinien en la personne du syrien Izz al-Din al-Qassam (al-Kassam, 1882-1935). Ce dernier s'était auparavant distingué dans sa lutte contre l'occupant français en Syrie, pour laquelle il avait été condamné à mort par contumace par un tribunal militaire français. Au début des années 1930, le cheik demanda au Mufti d'utiliser les sommes que rapportaient le waqf pour acheter des armes au lieu de réparer des mosquées. Fidèle à sa politique non-violente, le Mufti lui avait refusé non seulement sa demande mais aussi un emploi de prédicateur itinérant pour le Conseil. Al-Qassam finit cependant par trouver une mosquée où il put non seulement prêcher son Jihad contre les infidèles Juifs et Britanniques, mais aussi acheter des armes pour son nouveau quartier général de Jénine, en 1932. au nord du pays, tout en recrutant des ouvriers et des paysans qui avaient en majorité perdu leurs biens, et qui pour la plupart vivaient dans les quartiers misérables d'Haïfa (Xavier Baron, Les Palestiniens, Genèse d'une nation, Editions du Seuil, Points, Collection "Histoire", 2000). Certains ont sans doute permis d'organiser la milice de la Main Noire (الكف الاسود, al-Kaff al-Aswad, litt : "paume noire"), qui a mené des attaques contre des Britanniques et des Juifs sionistes, trois hommes dans le kibboutz Yagur en 1931, Yosef Ya'akobi et son fils David tués par une bombe dans la colonie de Nahalal, en 1932, à quoi s'ajoute, par exemple, l'exécution d'un espion britannique à Haïfa, Ahmed Nayef, en 1936.

En 1933, des manifestations et des grèves contre la politique mandataire et sioniste se sont déroulées à Jaffa, le 27 octobre 1933, puis se sont poursuivies à Haïfa, Naplouse ou encore Jérusalem, et même jusqu'à Damas, dont la tête armée du cortège, en particulier, avait une volonté farouche d'en découdre avec l'autorité coloniale, munis de bâtons et de barres de fer (Taggar, 1973). Les policiers ont répondu en tirant à balles réelles sur les manifestants, causant 11 morts et 20 blessés pour cette seule journée. Au total, la grève entre le 27 octobre et le 3 novembre, aura causé 27 décès, dont un policier arabe, et blessé 187 civils, dont 33 grièvement, et 56 policiers, dont 13 grièvement (Rapport de la Commission Murison, du nom du juge écossais qui l'a dirigée, James William M., 1872-1945 et rendu public le 4 janvier 1934 ; Taggar, 1973). Le Haut Commissaire rétablira la loi martiale, déjà promulguée en 1931, qui légalise "une censure généralisée, des arrestations sans mandat et des détentions sans inculpation ni représentation, des expulsions sans appel et des tribunaux militaires secrets", fait savoir un correspondant du New-York Times, qui note que, ce mois-là, le Haut Commissaire aurait reçu "des pouvoirs dictatoriaux" (Joseph M. Levy, DICTATORIAL RULE SET FOR PALESTINE ; High Commissioner Proclaims Defense Order, Although Country Is Orderly : "Régime dictatorial établi pour la Palestine ; Le Haut-Commissaire proclame une ordonnance de sûreté bien que le pays soit organisé" article du N-Y Times du 31 octobre 1933, p. 6 ; Anderson, 2019). Leader éminent de la première manifestation à Jaffa, Moussa Kazim Al-Husseini alors âgé de 80 ans, se fait battre grièvement à coups de matraque par les policiers britanniques.

Agrandissement : Illustration 3

L'ancien maire de Jérusalem finira par décéder cinq mois plus tard de ses blessures, le 26 mars 1934, causant un malaise profond dans la résistance palestinienne, avec l'aggravation des clivages et des scissions politiques (J. Levy, Dictatorial..., op cité ; Naser et Abu Hilal, 2015). Pendant ce temps, al-Qassam déployait aussi beaucoup d'énergie à aider les pauvres, leur donnant en particulier des cours du soir, tout en s'opposant aux grandes familles et aux propriétaires fonciers arabes, accusés de faire le jeu de l'occupant (Baron, op. cité). Al-Qassam trouva finalement la mort le 20 novembre 1935, dans les bois autour du village de Ya bad, dans le district de Jénine, en combattant contre des forces britanniques. Il avait averti Amin al-Husseini de son insurrection, tout en l'enjoignant de conjuguer leurs forces, lui dans le Nord, le mufti dans le Sud, mais ce dernier lui avait répondu "Moi, je recherche une solution pacifique." (Baron, op. cité).

Du côté hébreu, aussi, on s'active dans les années 1930 à trouver un accord avec les Arabes. En mars 1934, Ben Gourion, n'ayant pas d'appartement à Jérusalem, rencontre Moussa al-Alami (Musa A., 1897-1984) au domicile de Moshe Shertok. Al-Alami est un dirigeant palestinien d'une très ancienne et noble famille, encore une fois, très respecté par tous pour sa droiture, diplômé de Cambridge, dont la sœur a épousé Jamal al-Husseini. L'homme, qui travaille pour le département juridique du gouvernement mandataire, était devenu secrétaire particulier d'Arthur G. Wauchope (1874-1947), haut-commissaire pour la Palestine du 20 novembre 1931 au 1er mars 1938. Il fait bonne impression au dirigeant hébreu, qui lui semble "sincère, direct et sensé" (Ben Gourion, פגישות עם מנהיגים ערביים : "Rencontres avec les dirigeants arabes", Am Oved, 1967). Ben Gourion lui propose alors de s'unir pour exiger de la Grande Bretagne qu'elle leur permette de participer de manière paritaire au pouvoir exécutif durant le mandat, à la fin duquel un Etat juif sera créé au sein d'une fédération arabe (Teveth, 1985).

Agrandissement : Illustration 4

Au vu du parcours professionnel et du tempérament mesuré d'al-Alami, Ben Gourion s'attendait peut-être à plus d'empathie pour la cause sioniste de la part de son interlocuteur, plutôt intraitable, puisqu'il était attaché aux faits : Il se plaint ainsi "que les Juifs ont montré du mépris pour l'opinion des Arabes, et aussi du fait que les membres de l'Exécutif [arabe, NDA] avaient agi injustement avant les troubles de 1929. Il a particulièrement souligné le sentiment pessimiste qui prévalait parmi les Arabes : ils étaient progressivement évincés de tous les postes importants, les meilleures régions du pays passaient aux mains des Juifs (tandis que certains Arabes bénéficiaient de ce fait, la situation des masses, elle, était désespérée), les Juifs avaient acquis les grandes concessions, le budget national était dépensé pour des choses dont les Arabes n'avaient pas besoin, il y avait une abondance de travailleurs bien rémunérés." (Ben Gourion, Rencontres... op. cité)

Quelques mois plus tôt, pendant des manifestations, en octobre 1933, al-Alami regardait la situation avec beaucoup de pessimisme en affirmant : "Le sentiment dominant est que si tout ce qu’on peut attendre du la politique actuelle est une mort lente, il vaut mieux se faire tuer pour tenter de se libérer de nos ennemis que de subir une disparition longue et prolongée" (Kimmerling et Migdal, 1993). En 1930, toujours, Ben Gourion rencontrera aussi Awni Abd al-Hadi en juillet de la même année chez Yehuda Magnes, cette fois, dont il dira qu'il est un leader arabe "patriotique, honnête, et incorruptible" (Teveth, 1985 : 135).

Il ne faudrait pourtant pas croire, à la lecture des évènements tragiques qui sont évoqués ici, que le pays est paralysé, figé, certainement pas. Les sionistes, les notables en particulier, sont enthousiastes pour l'avenir, et développent un tourisme militant, qui se retrouve dans sa littérature : La Terre retrouvée, principale revue sioniste française, rapporte régulièrement les impressions enthousiastes de leurs voyages, à l'image du récit du poète et romancier alsacien prolifique, Edmond Flegenheimer, dit E. Fleg (1874-1963), intitulé sobrement Ma Palestine (Rieder, 1932). Le tourisme de groupe se développe entre 1929 et 1934 :

"En 1929, l’agence Cook offre de passer « Pésach [Pessa'h : la Pâque juive] à Jérusalem » et de visiter « les institutions sionistes », tandis que l’Union universelle de la jeunesse juive monte avec la Palestine & Orient Lloyd une « excursion en Palestine, Égypte, Syrie » . Cette compagnie propose en 1932 un tour du pays à l’occasion des Maccabiades de Tel Aviv, tandis que le KKL et France Palestine traitent avec les Messageries maritimes pour l’organisation de sa « grande croisière en Eretz Israel » au printemps 1933. De même le KKL et La Terre retrouvée pour leur « Croisière juive en Palestine » du printemps 1934." (Nicault, 2008).

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Dans les années 1930, le pays, dans son ensemble fait de grands pas économiques, et l'ensemble de la population voit la qualité d'un certain nombre de services augmenter, grâce en particulier à l'afflux des capitaux juifs ou des recettes provenant des contribuables juifs en augmentation. Les chiffres témoignent cependant du fossé économique qui sépare les deux communautés :

"En 1935, par exemple, les juifs contrôlaient 872 des 1 212 entreprises industrielles de Palestine employant 13 678 ouvriers quand dans le même temps le reste des entreprises industrielles sous contrôle arabe palestinien employaient 4 000 ouvriers : les investissements juifs s'élevaient à 4,391 millions de Livres Palestiniennes (LP) face aux 704 000 Livres Palestiniennes (Himadeh, op. cit., p.26-27). des investisseurs arabes palestiniens. La production juive approchait les 6 millions de Livres Palestiniennes (LP) contre 1,545 millions pour les entreprises arabes palestiniennes : de plus le capital juif contrôlait à 90% les concessions garanties par le Mandat britannique pour un total d'investissement de 5,789 millions de Livres Palestiniennes et donnant du travail à 2 619 ouvriers." (Ghassan Kanafani, "Thawrat 1936-1939 fi Filastin" [La révolte de 1936-1939 en Palestine] dans "Chou'un filastiniyyah" (Affaires Palestiniennes), nº 6, janvier 1972).

Agrandissement : Illustration 7

Cette profonde inégalité économique ne touchait pas seulement le capital industriel, mais aussi le capital privé. Un pourcentage relativement élevé de colons juifs étaient considérés comme des capitalistes : 3250 en 1933, soit 11% , puis 5124 en 1934 et 6309 en 1935.

Si certains cultivateurs arabes profitent des débouchés offerts par l'expansion urbaine, un certain nombre de signes nourrissent l'inquiétude des milieux arabes :

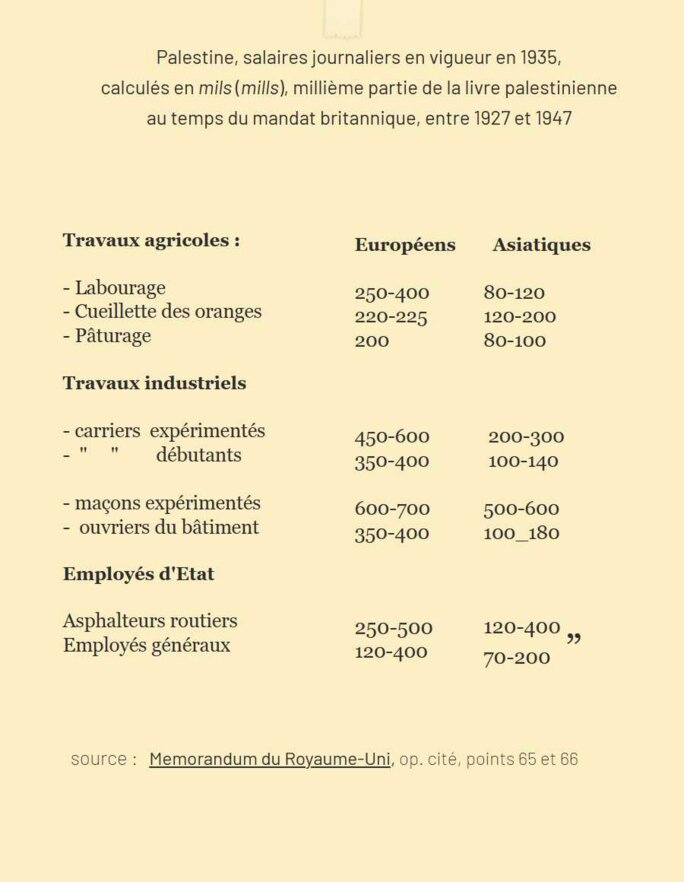

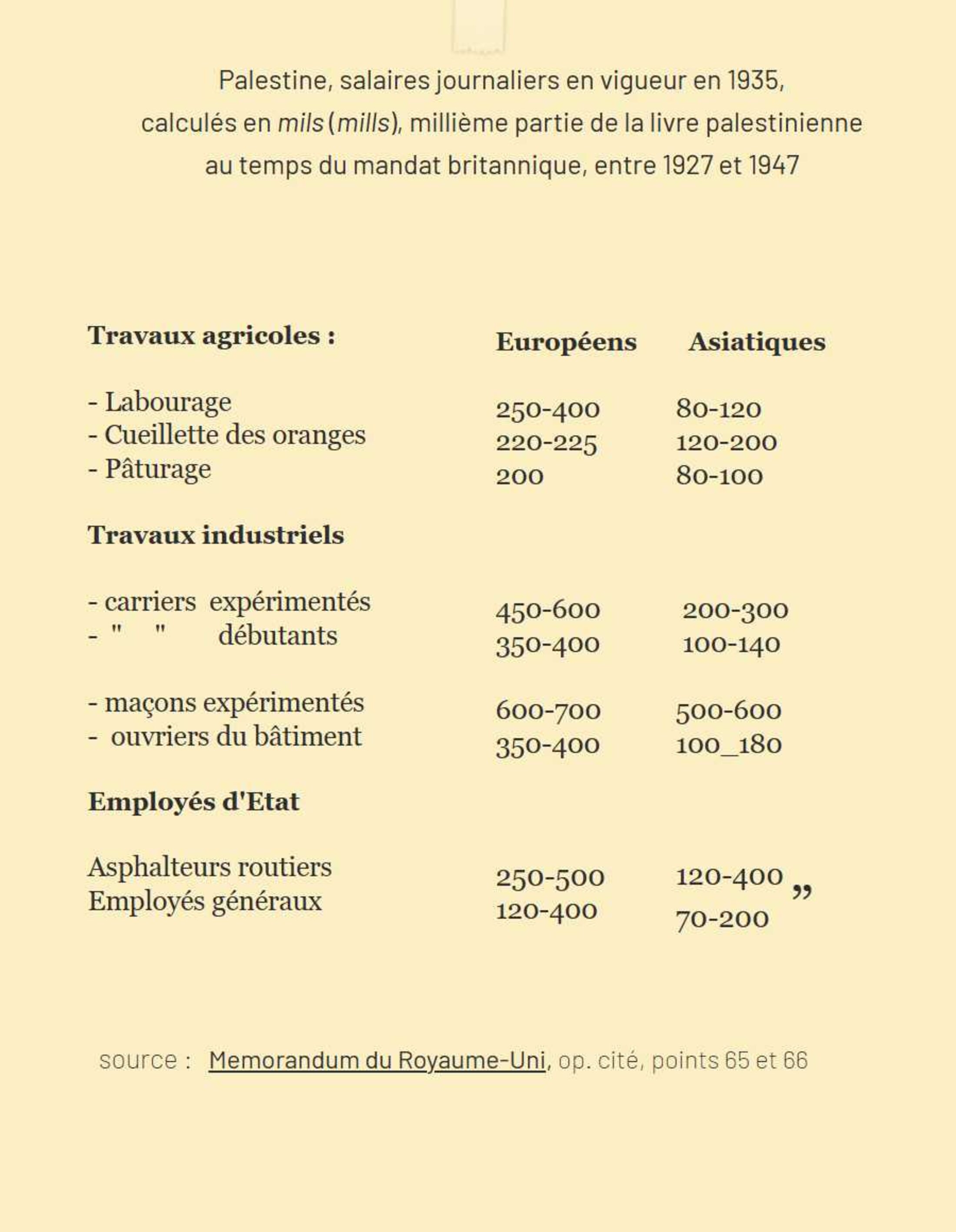

“ 65. Les Arabes étaient néanmoins inquiets pour leur avenir économique. Leur nombre augmentait rapidement, il y avait déjà des signes de congestion dans les villages des collines, et les terres plus fertiles des plaines, qui auraient pu être aménagées pour absorber leur population excédentaire, passaient progressivement aux mains des Juifs.

66. Les deux communautés sont demeurées économiquement distinctes. l’absence de fusion entre la population arabe indigène et la population juive orientale, d’une part [dites Asiatiques], et les immigrants juifs d’Europe [dits Européens], d’autre part, a été illustrée de manière frappante par les tableaux comparatifs des salaires journaliers officiellement calculés en 1935, dont voici un extrait :

Agrandissement : Illustration 8

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

"Les écarts de salaires entre les travailleurs juifs et arabes, même les travailleurs ayant des qualifications spéciales, sont restés importants et ont continué d’être une source d’irritation pour les travailleurs et les syndicalistes arabes. Une étude publiée en 1938 par l’Institut de recherche économique de l’Agence juive a révélé de grands écarts entre les salaires arabes et juifs. Par exemple, en 1936-1937, les charpentiers juifs gagnaient en moyenne 37 piastres par jour, tandis que les charpentiers arabes gagnaient 27 piastres. Pour les tourneurs, les chiffres étaient respectivement de 39 et 35 piastres ; pour les maçons 54 et 43 ; pour les plâtriers 53 et 33 ; pour carreleurs de sol 54 et 38. Une partie de l’écart peut résulter de différences dans les niveaux de compétence et de productivité, mais ce n’était certainement pas le cas dans tous les cas. L’étude de l’Agence juive a également révélé que les salaires gagnés par certains travailleurs arabes qualifiés, dans les métiers de la construction par exemple, et peut-être même par les travailleurs non qualifiés, étaient souvent plus élevés que les salaires dans les pays arabes voisins ou même dans certains des pays les plus pauvres et les moins développés d’Europe. En ce sens, l’argument sioniste selon lequel l’afflux d’immigrants juifs et de capitaux avait contribué à augmenter les taux de salaire en Palestine n’était pas sans fondement. Mais la comparaison que les travailleurs arabes en Palestine jugeaient importante n’était pas avec des travailleurs égyptiens ou hawrani [hauranis, NDA] encore plus pauvres, mais avec des travailleurs juifs locaux qui étaient mieux payés pour effectuer les mêmes travaux et dont l’organisation, la Histadrout, semblait également convoiter les emplois des Arabes." (Lockman, 1996)

Précisons que ces importantes inégalités de revenus touchent aussi les travailleurs juifs autochtones, de culture arabe, orientale, donc, "sans que la centrale ouvrière juive ait jamais songé à s'y opposer" (Weinstock, 2011) : Ce n'est, on l'a vu, qu'un des multiples aspects idéologiques du sionisme, dont ses défenseurs ont montré à plusieurs reprises leur rejet, parfois jusqu'à l'abjection, des Juifs entachés à leurs yeux de tares et d'impuretés. Il ne faut pas oublier que le XIXe siècle n'est pas si loin, que nombre de sociétés véhiculent beaucoup d'idées et de sentiments archaïques sur ce qui entoure la notion de race, de supériorité civilisationnelle, au premier rang desquelles on trouve les pays européens encore férocement colonisateurs. A cela s'ajoute une situation économique en crise, en 1928, qui voit s'accroître le chômage, chez les Juifs en particulier, qui n'acceptent pas, tel les Français d'aujourd'hui, de travailler dans des conditions semi-esclavagistes qu'acceptent les Arabes, comme dans la cueillette des oranges. On voit ainsi les Arabes travailler dix à douze heures par jour, et gagner quinze piastres par jour, tandis que les ouvriers juifs ont des journées de 8 heures et touchent dans le même temps un salaire de trente piastres (Weinstock, 2011). Un recensement officiel de 1937 indique qu’un ouvrier juif moyen recevait 145 % de salaire de plus que son homologue arabe palestinien, chiffre qui monte à 233 % dans les usines de tabac et jusqu'à 433 % dans les usines textiles employant des femmes juives et arabes (Himadeh, 1938).

La dépossession d'une partie des campagnes, par ailleurs, entraîne une transformation de la population arabe qui anéantit progressivement le mode de vie agraire ancestral, et pousse les paysans vers les villes, produisant une urbanisation "qui au début des années 1930 avait créé des bidonvilles lugubres et croissants autour des grandes villes, à des hauteurs inconnues" (Anderson, 2018).

Mais voilà, cette paupérisation s'accompagne aussi d'une politique de renvoi des ouvriers arabes palestiniens des usines. Par exemple, dans les colonies juives de Malbis, Dairan, Wadi Hunain et Khadira, le nombre des ouvriers arabes passa de 6214 en février 1935, à 2276 six mois plus tard, puis 617, au bout d'un an (Collection of Arab testimonies in Palestine before the British Royal Commission, al-Itidal Press, Damas, 1938, p.55), période où on assiste à un certain nombre d'attaques contre les ouvriers arabes (Kanafani, op. cité). Au même moment, les ouvriers de la Histadrout passaient de 74.000 à la fin de l'année 1935 à 115.000 en fin juillet 1936 (Journal Davar, n°3462, du 30 septembre 1936).

Le thème de la compétition, opposant un secteur économique juif capitaliste et moderne opposé à celui, précapitaliste et prétendument arriéré des Palestiniens sera longtemps présent dans la littérature sioniste pour justifier la colonisation par le progrès, qu'il soit technologique, fiscal, foncier etc., consacrant "l’idée d’une course vertueuse à laquelle participe l’humanité toute entière, remplaçant ainsi le conflit par la compétition" (Al-Labadi, 2015). Ainsi, l'économiste israélien Jacob Metzer (né en 1942), dans son ouvrage consacré à l'économie de la période mandataire ("The Divided Economy of Mandatory Palestine", Cambridge University Press, 1998) adopte "sans réserve la perspective téléologique de l’historiographie sioniste traditionnelle qui étudie le développement de la communauté du Yichouv comme étant le résultat d’une dynamique lui étant exclusivement endogène. Cela le conduit à expliquer l’écart de développement grandissant par le fait que chacun des deux secteurs a suivi une trajectoire économique propre dans le cadre général d’un laissez-faire britannique. De même, explique Metzer, la croissance impressionnante des économies arabe et juive durant le mandat, comparé à celles des autres économies de la région, tient à ce que l’accumulation de capital de la communauté juive en Palestine fut économiquement utile à la fois aux Arabes et aux Juifs. En ne travaillant que sur le plan quantitatif, Metzer en arrive cependant à négliger que la forte croissance du secteur arabe va de pair avec la mise sous tutelle de la société palestinienne et l’exploitation [Zureik E., 1979] et la vulnérabilisation de son économie [Zureik E., 1983]." (Al-Labadi, 2015). Cette opposition duelle deviendra un paradigme servant "de doctrine à une politique israélienne de monopolisation du territoire et de négation de la société palestinienne" (op. cité), mais aussi d'argument phare, à partir des années 1980, des partisans d'une "solution à deux Etats"

En 1935, Wauchope lançait une énième mise en garde, concernant le grave danger représenté par cette expropriation grandissante de terres. Il avertit que "si des mesures n’étaient pas prises rapidement pour endiguer le flux de terres hors des mains des Arabes, une nouvelle série de « troubles » comme ceux qui se sont produits en 1929 pourrait se profiler à l’horizon." (HC to CSS, 31 December 1935, BNA – CO 733/297/1, dans Anderson, 2018). Discours une nouvelle fois témoin des positions contradictoires des responsables britanniques sur la question palestinienne, défendant mordicus la politique sioniste de leur gouvernement, tout en alertant régulièrement sur ses mille et uns travers, parfois de manière très documentée, on l'a vu dans leurs multiples rapports. S'agissant de Wauchope, le haut commissaire considérait la colonisation sioniste comme une "grande aventure" : "je considérais de mon devoir d’encourager le peuplement juif et je n’avais d’autre ambition que de voir sa sécurité assurée." (citation d'Alain Gresh, op. cité). D'autre part, c'est lui qui, seize mois plus tôt, avait repoussé l'idée d'une protection nécessaire aux propriétaires cultivateurs, arguant du fait "qu’ils ne risquaient pas d’être déplacés." (HC to CSS, 23 August 1934, BNA – CO 733/252/14, dans Anderson, 2018).

Et la réalité, encore une fois, c'est l'aggravation de cette situation par les sionistes, que l'on constate, malgré tous les avertissements faits sur les dangers de cette pratique. En 1930, les Juifs détenaient plus d’un million de dunums (quatre millions d’acres) de terres dans le pays et avec 62 000 dunums achetés en 1934, les acquisitions de terres par les Juifs étaient supérieurs à ceux des trois années précédentes combinées, atteignant même 73 000 en 1935. Cette année-là le haut-commissaire confiera sa crainte que la manière dont la communauté juive "dévore la terre" (cité par Lesch, 1979) ne se fasse sentir "dans chaque ville et village de Palestine" (op. cité ; cf. Kelly, 2013).

Des disparités se font jour aussi en termes d'éducation, puisque le système palestinien dépendait presque entièrement des deniers publics, alors que l'enseignement juif obtenait au moins... 85 % de son budget en 1935 d'autres financements. D'autre part, le parent pauvre arabe dépendait du ministère de l'Education, tandis que la communauté juive avait son propre Conseil National, le Vaad Leumi (Memorandum du Royaume-Uni, op. cité, op. cité, point 68). Du contenu très nationaliste des deux systèmes scolaires on peut noter que des rudiments de langue arabe sont appris seulement à partir de l'école secondaire, alors que c'est la langue pratiquée par les neuf-dixièmes de la population, quand commence la colonisation, ce qui est très cohérent avec la politique de ségrégation sioniste qui a été décrite. A l'inverse, on peut comprendre, à ce stade des relations judéo-palestiniennes, que les Arabes n'enseignent pas officiellement une langue qui n'était plus parlée depuis très longtemps, cela a été dit, et qu'ils ne fassent aucun effort d'apprendre la langue de ceux qui cherchent à les évincer.

Enfin, il faut évoquer un énième sujet de colère des Palestiniens, à savoir la contrebande d'armement organisée par la Haganah depuis 1929. Les gens bien informés savaient que la Haganah avait établi des contacts en Belgique, en France ou encore en Italie et faisait entrer des armes clandestinement. Un des soutiens fidèles au sionisme en Europe, le bourgmestre socialiste Camille Huysmans (1871-1968), œuvra non seulement à faire entrer le sionisme dans l'Internationale, ce qu'il détaillera dans The Jewish State (1945), mais aussi à l'aider militairement :

"Camille Huysmans donna au sionisme plus que de la sympathie. C’était pendant les émeutes des années 1936-38 lorsque la «Hagana» (l’organisation pour la défense de la communauté juive de Palestine) dut renouveler et renforcer son arsenal pour sa lutte contre les terroristes. Dans ce but, des délégués furent envoyés en Europe. Parmi eux se trouvait David Hacohen qui rencontra Camille Huysmans à Bruxelles et lui demanda son aide. La réponse de Huysmans fut positive quoi qu’il était déjà engagé dans des actions d’aide similaires pour les combattants républicains en Espagne. L’aide de Huysmans dépassa de beaucoup ce qu’on espérait. Il nous aida non seulement à nous procurer des armes, mais aussi à organiser leur transfert clandestin et ceci grâce à ses relations personnelles avec les dirigeants des syndicats maritimes néerlandais»." (Leon Hochstein, "Camille Huysmans, our true friend", The City and East London Observer, 23 juillet 1943, dans Wim Geldolf, Camille Huysmans et le peuple juif. Une amitié pour la vie, Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz / Driemaandelijks tijdschrift van de Auschwitz Stichting, N° 82, janvier-mars 2004, pp. 111-134)

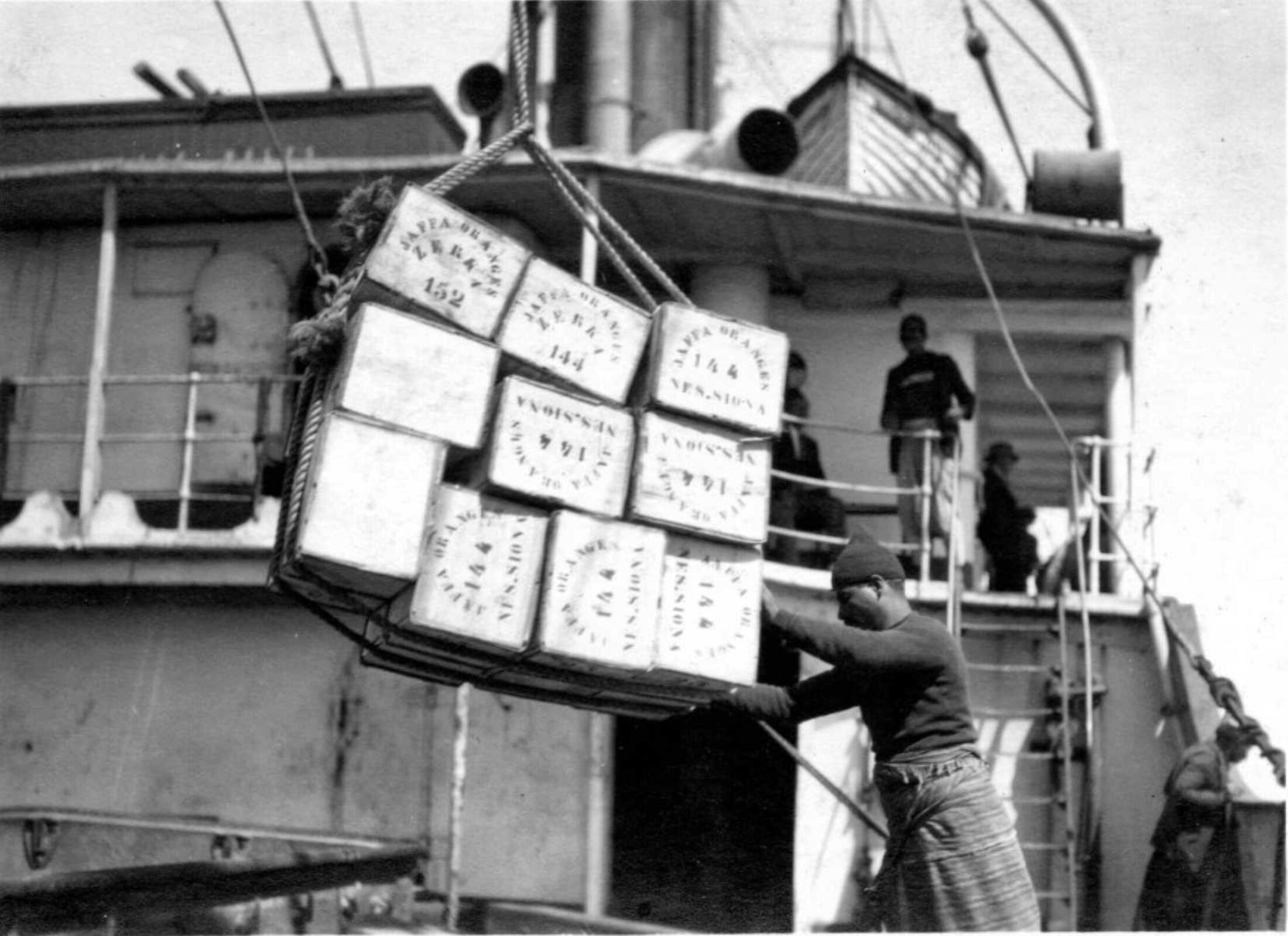

Le 16 octobre 1935, le fait éclata au grand jour, par la découverte accidentelle, dans le port de Jaffa, d'une cargaison d'armes de fabrication liégeoise, cachées dans des fûts de ciment, transportée par un cargo belge, le Léopold II, et destinée officiellement un marchand juif de Tel Aviv, Isaac Katan, destinataire en réalité fictif. Au cours de cet "incident du ciment" comme on appellera l'affaire, une enquête de la police criminelle britannique mettra à jour une importante cache d'armes, sans jamais trouver les organisateurs de ce trafic (Matthews, 2006), Cette découverte déclencha très vite des manifestations dans toute la Palestine, mais aussi à l'étranger, dans de grandes capitales arabes : Amman, Damas, Bagdad, Le Caire. L'inaction des autorités pour rechercher les coupables, ajoutée à l'inquiétude de la presse arabe entraînent une grève générale le 26 octobre largement suivie (Segev, 1999). Cette découverte poussa aussi al-Qassam de passer à l'action, ce qui a déjà été évoqué plus haut et excita encore plus la colère des Palestiniens, qui furent convaincus que les Juifs s'armaient de manière conséquente pour une guerre prochaine contre les Palestiniens. Du côté des modérés, une coalition de cinq partis rédigent un mémorandum commun adressé le 25 novembre 1935 au Haut Commissaire : Parti arabe de Palestine, Parti de la Réforme, Parti de Défense Nationale, Bloc National et enfin, Parti du Congrès de la Jeunesse arabe, fondé en 1932 au premier Congrès de la jeunesse arabe, à Jaffa, par Yaqub al-Ghusayn (Yacoub, Yaacoub al-Ghussein, 1899-1947), diplômé de Cambridge, membre d'une grande famille de propriétaires terriens, encore une fois. Les revendications principales de ce mémorandum étaient :

- L'établissement d'un gouvernement démocratique

- L'interdiction du transfert de terres aux Juifs et la promulgation d'une loi similaire à la "loi des Cinq Feddans" en Egypte, édictée en 1913 pour mettre un terme à la confiscation ou à la vente des terres de petits exploitants possédant moins de cinq feddans de terre (unité de mesure de surface, le feddan égale 1,038 acres, soit 0.42 ha).

- Arrêt immédiat de l'immigration juive et formation d’un comité compétent pour déterminer les capacités d'accueil du pays et en déduire les bases d'une politique d'immigration

- Elaboration d'une législation exigeant que tous les résidents légaux obtiennent et portent une carte d'identité

- Hâter une enquête rigoureuse sur l'immigration illégale. (Taggar, 1973).

On appelait ma’apilim (maapilim) les immigrants juifs illégaux, du nom, dit-on, d'un de ces premiers bateaux, Hama’apilim, en 1934, qui les avait transportés (The Jewish Chronicle, Ma'apilim, 5 juillet 2018)

On le voit donc, c'est l'ensemble des domaines politiques, sociaux et économique, qui se détériore de plus en plus pour les Palestiniens, et qui n'en finit pas de nourrir une grande partie de la colère et des révoltes arabes dans le pays et pour lesquels les responsables palestiniens n'ont cessé de proposer des solutions, des réparations, tout au long des années mandataires, réunissant même à plusieurs reprises, malgré les composantes complexes de la communauté arabe de Palestine, à s'unir sur les demandes principales de la population.

Les lecteurs et lectrices comprendront que, tout ce que nous savons déjà de la réalisation coloniale sioniste en Palestine ne peut guère faire penser à un avenir radieux entre les deux communautés. D'autre part, le nationalisme palestinien était alors à peine né, quand il a été complètement empêché de se réaliser, non seulement à cause de toutes les recompositions géopolitiques organisées par les grandes puissances coloniales, mais aussi, et surtout, par une conjuration de forces sionistes et britanniques, coloniales elles aussi, travaillant main dans la main pour réduire ses ambitions à néant. Nous avons vu aussi, à de nombreuses reprises que des chrétiens avaient non seulement pris une grande part, dès le début, de ce mouvement nationaliste arabe, mais qu'ils étaient même des initiateurs à part entière. Chrétiens et musulmans arabes ont œuvré ensemble, c'est indiscutable, et rien n'empêchait les juifs arabes d'y participer. Il ne s'agissait donc pas du tout, pour les Arabes, d'une exclusion des Juifs a priori, mais d'un projet politique où les Juifs, au vu de leur importance démographique très négligeable, ne pouvait naturellement pas avoir la prééminence sur les choix régaliens. Ainsi, le mouvement nationaliste palestinien est historiquement arabe parce que la terre, la culture, la langue, en Palestine le sont depuis très longtemps, ceci explique cela et tous les éléments historiques rapportés jusqu'ici montrent que ce sont les Arabes palestiniens qui défendent la justice dans cette affaire.

Alors, la minorité juive de départ aurait pu défendre sa petite place, numériquement s'entend, et défendre ses particularités que les dirigeants arabes n'ont jamais niées, en écoutant les déclarations et les choix de paix de très nombreux Juifs de la diaspora ou les propositions des différentes délégations arabes. En acceptant de respecter la représentation très modeste que les Juifs avaient dans le pays, une immigration raisonnée des Juifs de la diaspora aurait sans aucun doute été acceptée par les Arabes palestiniens, mais au lieu de ça, et même contre les Juifs autochtones arabes, est né un projet colonial non seulement très hostile mais ségrégationniste et totalitaire, et qui, malheureusement comme beaucoup d'entreprises de domination, a été soutenu de manière extrêmement vigoureuse par une des plus grandes puissances coloniales du moment, la Grande Bretagne, ce qui ne pouvait que provoquer la détresse, la colère, et finalement, des révoltes parfois d'une violence des plus terrifiantes de la part des habitants de Palestine, de celles qui échappent parfois à tout contrôle de la raison humaine et qui prennent racine dans une violence originelle sans cesse alimentée.

PARTIE XIV <----------> PARTIE XVI