Vous pouvez lire cet exposé dans son format d'origine sur mon site PLOUTOCRATIES.COM

□

“ Nous ne pouvons pas les déloger d'ici ”

□

De tout ce qui précède dans cet exposé, on peut aisément en déduire que, depuis la Déclaration Balfour (mais aussi avant elle), ni les actions pacifiques ni les actions violentes employées par les Palestiniens n'ont permis de répondre à leurs demandes légitimes de devenir maîtres de leur destin. De manière diamétralement opposée à cette ambition, devenue nationale, la puissance coloniale britannique a donné au contraire aux sionistes des moyens prépondérants, décisifs, pour qu'émerge et se développe une nouvelle puissance juive en Palestine, capable, de l'intérieur même du pays, d'anéantir cette fragile entreprise arabe d'indépendance, et de prendre progressivement le contrôle économique et politique de la région.

"En avril 1936 l’excitation des esprits est portée à son comble au sein de la jeunesse nationaliste arabe. Agitation qui découle de l’agacement prodigieux suscité par le refus de l’autorité mandataire de faire droit à toutes les revendications palestiniennes formulées en vain depuis une quinzaine d’années : constitution d’un gouvernement représentatif de la population, arrêt de l’immigration juive et interdiction des transferts fonciers aux Juifs. Et l’obstination anglaise heurte d’autant plus que les nationalistes des pays voisins ont obtenu des avancées majeures." (Weinstock, 2011). En effet, les grandes manifestations estudiantines égyptiennes de novembre 1935 ont forcé le Royaume-Uni à signer un traité de négociation, et la France avait dû céder à son tour en Syrie, l'année suivante, après un peu moins de deux mois de grève générale, en signant un traité d'indépendance en septembre 1936, puis en novembre de la même année, avec le Liban.

Le 15 avril, deux Juifs sont abattus à Anabta, entre Naplouse et Tulkarem, probablement par un groupe armé des "Frères d'al-Qassam" (Iwan al-Qassam, Ikhwan, Ikwan al-Q.) dirigé par le cheikh Farhan al Saadi (Taggar, 1973)., qui avait dressé un barrage pour rançonner les automobilistes, Après avoir séparé trois Juifs des autres automobilistes, il en avait assassiné deux et blessé grièvement le troisième (Kelly, 2017 ; Morris, 1991). Du reste, ils n'auraient pas caché leurs buts aux autres automobilistes : récolter le plus d'argent possible pour acheter des armes et "tuer le plus de Juifs et de Britanniques en Palestine" (New-York Times, 18 avril 1936), En représailles, la nuit suivante, deux ouvriers arabes sont assassinés près de la colonie de Petah Tikva le jour suivant par la Haganah Beth, dite Haganah B. Cette dernière est issue d'un courant qui s'est officiellement séparé de l'organisation mère en 1931, passant alors sous la coupe de l'Agence juive et prônant des représailles contre les populations soutenant les actions terroristes arabes, l'autre courant mettant en avant la havlagah, cette "retenue" jugée bien trop timorée par les sionistes placés dans le sillage de la pensée radicale de Jabotinsky. On l'appellera assez rapidement Irgoun Zvaï Leoumi (Irgun Tzvaï Leumi), IZL, ארגון צבאי לאומי, "Organisation militaire nationale", nom qu'elle prendra officiellement en 1937, appelée souvent simplement Irgoun ("Organisation"), qui, entre 1937 et 1939, mènera beaucoup d'actions terroristes contre les Arabes et la puissance occupante (cf. plus bas).

Lors des funérailles d'un des Juifs tués, Yisrael Hazan, le 17 avril, à Tel Aviv, des manifestants marchent contre l'occupant britannique, caillassant la police, abattant froidement un passant arabe, et le lendemain, des cireurs de chaussure et des colporteurs arabes seront agressés, certains frappés à coups de bâtons ou à coups de pied, comme un vendeur de limonade maintenu à terre jusqu'à l'intervention de la police (Weinstock 2011 ; Palestine Royal Commission Report : Rapport de la Commission royale pour la Palestine, dite Commission Peel, du nom de son chef, Lord William Robert Wellesley Peel, 1867-1937, rendu public en juillet 1937)

Les sources britanniques et juives ont très souvent fait de la violence un fait exclusivement palestinien, mais les Juifs aussi ont pris pour cible des Arabes, moins souvent, c'est un fait, du moins jusqu'aux attaques de l'Irgoun de 1938/39, et la havlagah n'explique pas tout. En effet, dans cette histoire de long envahissement humain, politique et économique, ce sont les Palestiniens, comme cela a été montré en détail dans la 1e partie, qui se sont vus petit à petit dépossédés, humiliés, dominés, tout au long de plusieurs décennies qui ont rendu lisible et explicable l'élaboration des violences qui ont été produites et dont nous avons essayé jusque-là de donner le plus possible d'éléments constitutifs.

Le lendemain, 19 avril, encouragées par ces agressions, mais aussi par de fausses rumeurs laissant croire que des Arabes se faisaient assassiner dans le quartier juif de Mea Shearim, des foules arabes provoquèrent de grandes émeutes à Tel Aviv. Des sources bien informées rapportent que le mufti, bien qu'intéressé par ce qui se passait à Tel-Aviv, n’a ni demandé ni laissé entendre quoique ce soit à propos d'éventuelles représailles contre les Juifs (Taggar, 1973). Des émeutes se déclenchèrent ensuite à Jaffa, attribuées dans une large mesure à l'opposant du mufti, Hussein Fakhri Nashashibi (H. Fahri N., 1899-1941), le neveu de Ragheb N., cofondateur du Parti National de Palestine en novembre 1923, Al-Hizb Al-Watani. Celles-ci auraient éclaté dans le port, parmi les dockers hauranis (du Hauran syrien), et se seraient poursuivies dans les rues dans un déchaînement de violence contre les personnes, les maisons et les entreprises juives (Avneri, 1982), au point où les quartiers touchant Manshiya et Saknat Abu Kabir, ainsi que les quartiers juifs adjacents ont du être évacués. Neuf Juifs trouvèrent la mort, deux Arabes ont été abattus par la police, tandis qu'une soixantaine d'autres Juifs ont été blessés, à la suite de quoi un couvre-feu a été instauré à Tel Aviv et à Jaffa (Rapport de la Commission Peel, op; cité, chapitre IV, p. 96 ; Mattar, 1988). Signalons qu'après les émeutes, les Juifs demandèrent l'annexion des quartiers juifs de Jaffa à la cité de Tel Aviv (Goren, 2016).

Le même jour, un Comité National fut impulsé par Zuaiter. Il réussira, alors, à unir plusieurs forces nationalistes pour proclamer une grève générale de quatre jours (Morris, 1999) et figurera parmi les tout premiers prisonniers envoyés dans les prisons d’Auja Al-Hafir et de Sarafand après la Grande Révolte (1900-1948, "Literature under British Occupation, dans Country of Words", بلـــــــــــد من كــــــــــلام, A Transnational Atlas for Palestinian Literature, par Refqa Abu-Remaileh, Stanford University Press). Le lendemain 20 avril, à Jérusalem, la grève générale qui commence, n'a pas été une décision des leaders politiques mais d'un rassemblement, tenu la veille, de la jeunesse (shabab, chabab :"jeunesse", "jeune homme" : cf Bono, 2013 ; Anderson, 2013 ; Peatrik, 2020), où par extension, dans le monde arabe, le chabab désignera dans les années 1930 le jeune révolutionnaire, qui ne se satisfaisait plus des discours et des vaines négociations, mais qui veut faire entendre ses revendications coûte que coûte. Les chababs vont alors exercer de fortes pressions sur ceux qui, comme certains commerçants et dockers de Haïfa, par exemple, veulent continuer leur activité. Ici ou là, des commerçants ou des briseurs de grèves sont molestés par les chababs, parfois très durement battus, comme à Jéricho (Anderson, 2013 : 644). Pendant les grèves, les forces militaires étrangères étaient omniprésentes, passant de deux à vingt-deux bataillons, dont les casernes ont occupé beaucoup d'établissements scolaires, provoquant beaucoup d'indignation et de colère dans la population.

Le Parti Arabe suivra le mouvement, proposant de maintenir la grève générale jusqu'à ce que les demandes arabes soient agréées (Taggar, 1973). Quant au mufti, il n'avait pas sur le sujet une position arrêtée. Quand des leaders de différents clans et d'autres représentants d'un grand rassemblement tenu à Beer-Sheba le 20 avril lui téléphonèrent à propos des actions immédiates à conduire, il resta dans le flou en demandant à chacun de faire ce qu'il lui semblait bon à ses yeux (Taggar, 1973). Du côté de l'Istiqlal, au contraire, une ligne dure s'était dessinée entre deux meetings, s'accordant sur le fait de continuer la grève en usant de tous les moyens, y compris violents, de protester auprès du Haut Commissaire des attaques juives contre les Arabes et d'inviter le clan Husseini à s'unir à ces actions. Encore une fois, le mufti se déroba lors d'une rencontre avec Awni Abd al-Hadi et Ahmad Hilmi (Ahmed H. Abd al-Baqi, 1883-1963), ancien général dans l'armée ottomane, ministre de Transjordanie entre 1922 et 1924, directeur général des Awqaf de Palestine en 1925, fondateur de l'Arab Bank en 1930. Husseini adressera alors les deux hommes à son cousin, Jamal Husseini (Taggar, 1973).

Le 21 avril, Wauchope reçoit l'assurance des principaux chefs de partis, comme du mufti, de leurs efforts pour pacifier leurs communautés. Le lendemain une réunion entre Husseinis et Istiqlalistes aboutit à une décision "d'unir leurs forces pour une action commune, de reporter le départ de la délégation pour Londres et de former plusieurs comités de collecte de fonds et de contributions, pour l'assistance médicale, la propagande à l'étranger, pour le boycott des Juifs, etc." (Taggar, 1973 : 372). Le même jour, les chefs de la coalition des cinq partis se réunissent et, malgré quelques réticences de Nashashibi, parviennent à s'unir pour décider de reporter la visite de la délégation londonienne, demander à la population la poursuite indéfinie de la grève (à l'exclusion des minoteries, des boulangeries, des cliniques, des pharmacies ou encore des transports), tout en l'enjoignant de "faire preuve de patience, de calme et détermination" (Taggar, 1973 : 372 ).

Agrandissement : Illustration 1

Alors que beaucoup craignaient des débordements le 24 avril, après les appels à la prière de midi, la journée a été paisible, les responsables politiques et religieux n'ayant cessé de relayer des messages de paix, malgré les différentes pressions de groupes en colère, demandant vainement au mufti à plusieurs reprises de prononcer un discours. "Le lendemain, le quotidien Falastin déversa sa colère et son mépris envers les leaders arabes de Jérusalem, et loua les villes combattives de Jaffa, Naplouse ou Haifa." (Taggar, 1973 : 373-374). Ce sentiment était partagé par les leaders provinciaux, qui voyaient dans l'attitude des chefs hyérosolomitains une confirmation de leur tiédeur dans la lutte, de leur réticence à poursuivre un mouvement de grèves et de révoltes.

Le 25 avril, une rencontre entre représentants arabes de Jaffa et de Jérusalem finit au cours de la journée par se transformer en débat public autour d'environ 300 jeunes, pour partie étudiants, qui poussèrent à la formation d'un Comité suprême arabe (al-Lajna al-Arabiya al-Ulya), dit Haut Comité arabe, HCA, "Arab Higher Committee", AHC), "composé de Haj Amin Eff [Effendi, NDA] El Husseini (président), Awni Bey Abdelhadi (secrétaire), Ahmad Hilmi Pasha (trésorier), Raghib Bey Nashashibi, Jamaal Bey El Husseini, Abdul Latif Bey Salah, Dr Hussein Eff.. El Khalidi (Maire de Jérusalem), Yaqub Eff. Ghussein, Yaqub Eff. Farraj (1) et Alfred Eff. Rock". (Rapport de la Commission Peel, op; cité : 96 ).

(1) Yaqub Eff. Farraj Yacoub, Jacub Faraj), comme Rock, Farraj était chrétien, membre de la communauté orthodoxe, comme son cousin le réformateur Khalil Sakakini. Y. Farraj sera fait président par intérim de l'Exécutif arabe après la mort tragique de Mussa Kazim al-Husseini en 1934.

Le Haut Comité arabe décida alors, la cessation des activités de tous les partis. Il entérina aussi "la poursuite de la grève jusqu'à ce que le gouvernement britannique opère des changements profonds de sa politique palestinienne, de manière à stopper de manière manifeste l'immigration juive." (Taggar, 1973 : 374). L'immigration est en effet la principale revendication depuis longtemps, nous l'avons vu, qui inquiète et pousse les Arabes à la colère, faute de ne pas être écoutés : entre 1931 et 1936, la population juive passe de 17.8% à 29.5% de la population de Palestine (Khalidi 1984 : 86).

Traversé par des courants antagonistes, ce sont plutôt les groupes les plus radicaux qui y dominent, d'autant que les réponses de l'occupant tardent à venir, dont les leaders sont Hussein F. Nashashibi, Fahri abd al-Hadi et l'avocat et journaliste Hassan Sidqi al-Dajani (Dajany, 1899-1938), issu d'une des familles les plus influentes de Jérusalem, conseiller influent du Syndicat palestinien des transporteurs routiers, alors secrétaire général du Parti de la Défense Nationale, qui demandent la poursuite de la grève et prônent la désobéissance civile en enjoignant les Palestiniens de ne pas payer leurs impôts, et aux transporteurs routiers en particulier, de ne pas payer leurs taxes. Ils réclament aussi que les fonctionnaires arabes rejoignent le mouvement de grève (le personnel du SMC ne s'est pas mis en grève, bien sûr), ce que dénonce le Mufti au Haut Commissaire, qui les fait arrêter. Etre privé des fonctions, mais surtout du pouvoir et des hautes rémunérations de l'administration mandataire était probablement la dernière chose que le mufti pouvait accepter. Cette grève se retourna en quelque sorte contre les travailleurs arabes, puisque des Juifs seront embauchés immédiatement à la place des grévistes, que le port de Jaffa sera paralysé : "Les Juifs quittèrent toutes les maisons et les magasins qu’ils louaient à Jaffa et se retirèrent vers Tel-Aviv, ce qui conduisit à la perte de grandes sommes d’argent. Quand la grève se prolongea, ils construisirent un port à Tel-Aviv pour se passer du port de Haïfa, ce qui porta un grand coup au commerce et aux porteurs qui se comptaient par milliers." (Noha Tadros Khalaf, Les Mémoires d’Issa al-Issa journaliste et intellectuel palestinien, 1878-1950, Karthala-Institut Maghreb-Europe, Paris, 2009).

Quelques mois plus tard, en décembre 1936, M. Shertok prendra ce moment en exemple devant la Commission Peel pour exprimer son mépris des travailleurs Arabes et vanter les vertus des travailleurs juifs, en un raccourci idéologique mensonger auquel les sionistes nous ont habitué, et qui s'ajoute aux multiples témoignages du racisme et de la volonté ségrégationniste des sionistes :

"Nous sommes dans un pays habité par deux races et il est très important de protéger les services publics des conflits raciaux. [Interjection d'un membre de la commission : « Immunisé contre le bacille, dirions-nous ? »] Oui, contre la dislocation en cas de troubles raciaux et à cet égard l'expérience des dernières perturbations, qui reposaient sur une grève raciale, nous a donné une bonne leçon. Nous avons constaté que là où le service était exclusivement aux mains des Arabes, comme dans le port de Jaffa, celui-ci était complètement paralysé, ce qui contribuait à la propagation de la grève et des désordres, mais les deux restaient organiquement liés et le renforcement de l'un a conduit à la propagation de l’autre. Là où les Juifs étaient présents, le service est resté efficace et nous estimons qu'il est donc essentiel, sur le plan politique, que la composition raciale de la population se reflète dans le personnel des services publics de ce pays. (...) “Les travailleurs juifs sont intervenus et la grève a été étouffée dans l’œuf, parce que les travailleurs juifs ont pu maintenir les services de débardage et de débardage. Ils étaient là et pouvaient le faire. A Jaffa, ils n’étaient pas là et ne pouvaient pas le faire.” (Shertok, Minutes of the Public Evidence, op. cité, p. 215, 220).

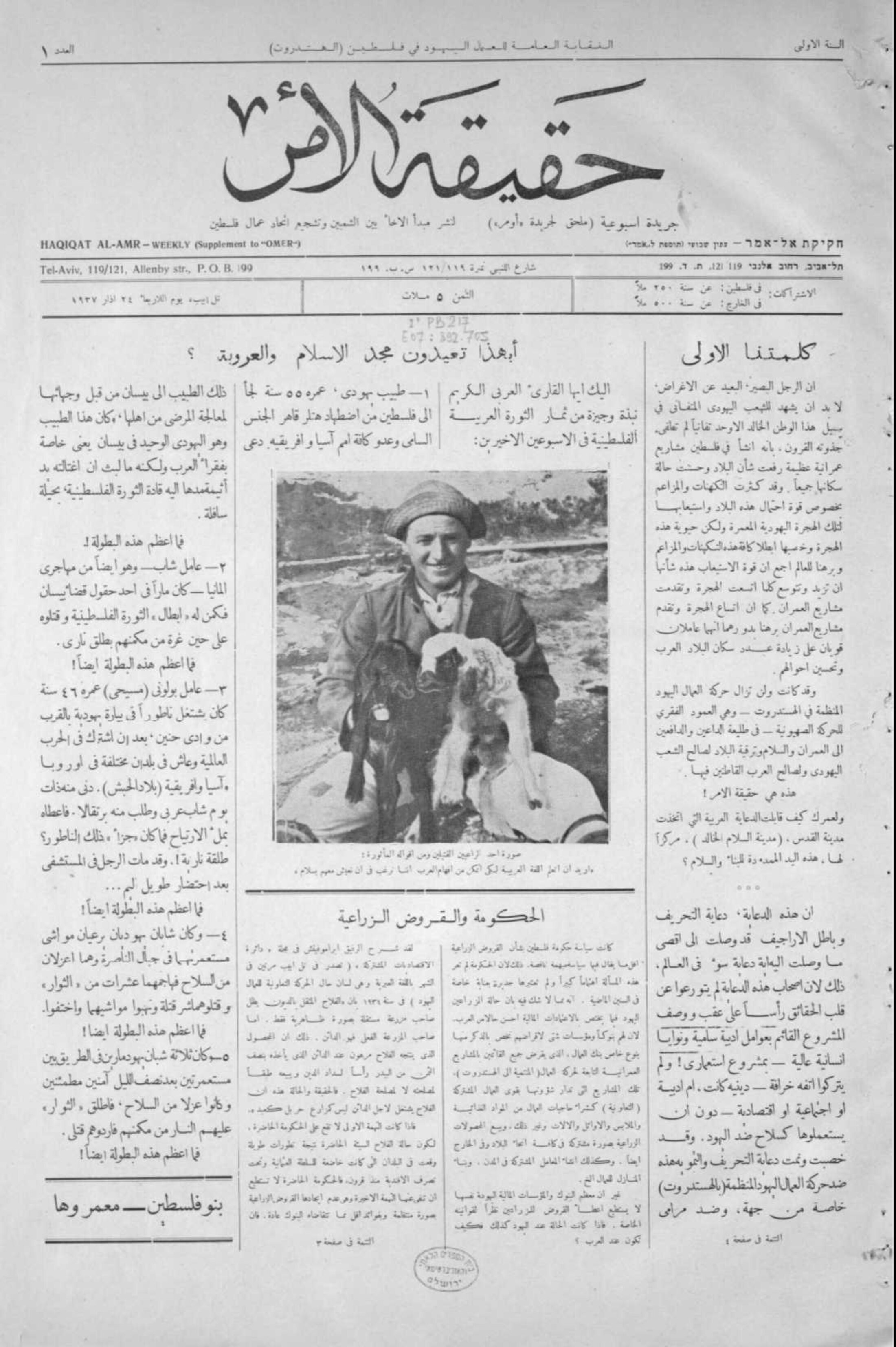

Quittons ces vues simplificatrices et réductrices, et rappelons que beaucoup de travailleurs arabes avaient des préoccupations matérielles immédiates, et peu leur importait les discours sur le nationalisme arabe ou encore de savoir qui, d'un Arabe ou d'un Juif, allait les embaucher. Ainsi à Haïfa, où le mouvement nationaliste n'était pas bien implanté, la Ligue des travailleurs palestiniens, Palestine Labor League (PLL, اتحاد عمال فلسطين / Ittihad ‘Ummal Filastin ; Brit Po‘alei Eretz Yisra’el / בְּרִית פּוֹעֳלֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל) a été initiée en 1932 par un bagdadi, Eliyahu Haim Agassi (1909-1991), dixième et dernier enfant du célèbre rabbin Shimon Ben Aharon Agassi. Il avait émigré d'Irak vers la Palestine en 1928, où il avait été Actif au Mapai, avant d'être nommé chef du département arabe au sein de la Histadrout : c'est dire si cet organe servait d'abord les intérêts sionistes avant ceux des travailleurs arabes. Et, en effet, la création du PLL avait pour but d’empêcher les travailleurs arabes d'exercer une pression négative sur les salaires des travailleurs juifs, en acceptant des rémunérations inférieures à ces derniers. Avec la création du PLL, il devenait par ailleurs impossible pour les travailleurs arabes d'être membres à part entière de la Histadrout (Lockman, 1996 ; Vescovi, 2021). Mais pour un certain nombre de travailleurs arabes frappés par le chômage pendant les années de révolte, le PLL pouvait s'avérer une bonne agence de l'emploi, "fournissant des travailleurs arabes jugés fiables d’un point de vue sécuritaire et politique au bureau de passation des marchés de la Histadrout (et plus tard à Solel Boneh) pour divers projets de travaux publics à Haïfa et à la carrière et au four à chaux d’Even Vesid, toujours détenus conjointement par la Histadrout et l’homme d’affaires de Haïfa Tahir Qaraman. qui n’a connu que quelques jours de grève au cours de l’année 1936." (Lockman, 1996). D'autre part, les organes sionistes avaient, comme l'Agence juive, payé secrètement les travailleurs et entrepreneurs portuaires du port de Haïfa pour le maintenir ouvert, comme Schmuel Alafiya, responsable du PLL, avait fait la même chose avec des chauffeurs de taxi arabes "pour les empêcher de se joindre à la grève générale." (Lockman, 1996). Et c'est encore avec les réseaux de contacts de la PLL que le port juif de Tel Aviv a pu obtenir ses premiers bateaux, achetés à des Arabes : on le voit, les riches propriétaires ne se contentaient pas de vendre d'immenses propriétés foncières aux Juifs. Précisons qu'Agassi ou Alafiya se servaient de leur proximité avec les travailleurs arabes, et de la connaissance de leur langue (on l'a vu, peu répandue dans le Yichouv), pour remplir un certain nombre de tâches de renseignement et de sécurité sur les agissements d'individus ou d'organisations (Lockman, 1996), mais aussi, pour organiser une propagande antinationaliste (par des tracts, des pamphlets, etc.), engageant des Arabes pro-sionistes pour diverses missions, allant même jusqu'à louer un bureau et dépenser des frais pour un agent devenu important à leurs yeux, Abd al-Rahman 'Uthman al-Husseini (Husayni), un Syrien de Damas, fonctionnaire retraité, qui finira aussi par travailler pour la Sécurité britannique, auteur anonyme d'un pamphlet en 1937, contre la grève et la révolte arabes, Kashf al-Qina' : "Enlever le masque" (Lockman, 1996), Enfin, après avoir harcelé un bon bout de temps le MAPAI au sujet de la création d'un journal de propagande juive en langue arabe, les dirigeants de l'Hashomer Hatzair ("La Jeune Garde") ont fini par obtenir gain de cause. Précisons que ce mouvement sioniste mâtiné de socialisme, né en 1913 à Lvov, en Galicie (Pologne), qui fusionnera avec la Ligue socialiste en 1946, ne veut pas d'un Etat juif, en partie ou en totalité, mais promeut la création d'une "Palestine indivisible en’un État binational, dans lequel les Arabes et les Juifs auraient la parité politique, quel que soit leur nombre. Dans le même temps, l’Hashomer Hatza’ir insistait sur le fait que l’immigration juive devait être sans restriction, ou du moins pas au point d’empêcher l’obtention éventuelle d’une majorité juive." (Lockman, 1996). Neuf ans après la disparition de l'éphémère Ittihad al-'Ummal ("L'Union des Travailleurs", 1925-1928), le mouvement faisait paraître, en mars 1937, Haqiqat al-Amr ("La vérité de la matière", The Truth of the Matter, 1937-1949), organe pourtant officiel de la PLL, dont l'objectif avoué était de lutter contre la propagande antisioniste de manière positive, en cherchant à montrer comment l'entreprise sioniste a profité plutôt que nui aux Arabes de Palestine, de manière simpliste et superficielle, comme d'habitude, en évitant soigneusement tous les nombreux faits qui pourraient écorner ses histoires enchantées :

"Toute personne perspicace et impartiale doit reconnaître le dévouement du peuple juif à sa patrie éternelle et unique dont les vertus ont été éteintes par les siècles. Alors, les Juifs ont établi de grands projets civilisationnels ('umraniyya) en Palestine qui ont amélioré le sort du pays et la situation de tous ses habitants. Le mouvement ouvrier juif organisé dans la Histadrout – l’épine dorsale du mouvement sioniste – a été et sera toujours à l’avant-garde de ceux qui appellent et poussent au développement, à la paix et au progrès du pays, pour le bénéfice du peuple juif et pour le bénéfice des Arabes qui l’habitent. C’est « la Vérité de la matière »".

Haqiqat al-Amr, حقيقة الأمر , 24 mars 1937

Agrandissement : Illustration 2

Il n'est pas possible de détailler ici les multiples actes de résistance pratiqués par les nationalistes palestiniens, qui culmineront au mois d'août 1936, contre les forces d'occupation, sous des formes aussi différentes que des attentats, des fusillades, des bombes, des sabotages de voies ferrées, de l'oléoduc de Kirkuk-Haïfa (1935-1948), des lignes téléphoniques ou télégraphiques des attaques contre des objectifs britanniques avant tout (bureaux d'administration, de police, camps militaires, en particulier), mais aussi, parfois, contre les Juifs, la plus connue étant celle contre le cinéma Edison, à Jérusalem, ayant causé trois morts et deux blessés (Weinstock, 2011, Hoffman, 2016). Et là encore, plusieurs exemples de comportement irrationnel d'Arabes tuant des Juifs qui leur viennent pourtant en aide (cf. Weinstock, 2011), nous semble bien être le fruit d'une violence aveugle, incontrôlée, construite à petit feu par les violences répétées du sionisme, et qui finit par submerger l'individu, lui voilant la conscience, ne laissant la place qu'à une colère d'impuissance. Pendant un temps, les groupes armés arabes sont plutôt liés aux anciennes milices d'Al-Qassam, tels les commandants Abu Ibrahim al-Kabir, de son vrai nom Khalil Muhammad Issa, mort en 1977, ou encore Farhan al-Sadi (vers 1862-1937). Mais, à la fin du mois d'août, les combattants palestiniens reçoivent aussi des appuis extérieurs, comme celui de Fawzi al-Qawuqji (Kaukji, 1890-1977), qui avait servi dans les armées ottomanes, avait combattu le mandat français pendant la révolution syrienne de 1925-1927, et qui était devenu conseiller militaire du roi Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, dit Ibn Saoud (I. Séoud, 1880-1953), fondateur du troisième Etat saoudien, dans la péninsule arabique.

Le 30 mars 1936, au Comité politique du Mapai, puis le 19 et 20 mai, au sein de l'exécutif de l'Agence juive, la question du transfert des arabes est de nouveau débattue dans les réunions sionistes. Le 30 mars, intervient Moshe Beilinson (1889-1936), d'origine russe, médecin, journaliste et écrivain, un des porte-paroles du mouvement travailliste. Il suggère d'exiger de la part de la Grande-Bretagne "une aide importante pour un vaste plan de développement, qui permettrait l’évacuation de vastes étendues de terres arabes pour notre colonisation, grâce à un accord avec les fellahs" (M. Beilison, citation de Yosef Heller, Bama'vak Lemedinah Hamediniyut Hatozionit Bashanim 1936-1948 : "La lutte pour la création d'un Etat, La politique sioniste, 1936-1948", Jérusalem, 1984, p. 117). Une figure éminente d'Histadrout et de la Haganah, qu'il a cofondée, Dov Hoz (D. Hos, 1894-1940), d'origine russe, souligne que la question posée par Beilinson est étroitement liée à la Transjordanie et, qu'au vu de sa grande importance, elle doit être reportée à plus tard. A cette occasion, Ben Gourion exprime ses doutes sur leurs chances de négociation à un moment où la contestation arabe était au plus haut, ce qui ne l'empêcha pas d'envisager, lors de sa prochaine rencontre avec Wauchope, de demander une aide financière sous la forme possible d'une taxe sur la population juive de Palestine (op. cité : 118).

Le 18 mai, les autorités britanniques, passant outre une énième fois les demandes de cessation de l'immigration juive, par la population palestinienne, fixèrent un quota de 4500 immigrants pour les six prochains mois (Rapport de la Commission Peel, op; cité : 97).

Le 19 mai, Menahem Ussiskhin se prononce positivement sur le transfert des Palestiniens, comme Weizmann l'avait déjà proposée en 1930 :

"J'aimerais beaucoup que les Arabes aillent en Irak. Et j'espère qu'ils iront là-bas un jour.... les conditions agricoles en Irak sont meilleures qu'en Terre d'Israël en raison de la qualité du sol. Deuxièmement, ils seront dans un État arabe et non un État juif. Nous ne pouvons pas les déloger d'ici. Non seulement parce que nous ne pouvons pas, même si un échange a été effectué entre les Grecs d'Asie Mineure et les Turcs, et entre la Turquie et la Grèce, mais aussi, parce qu'aujourd’hui, ils ne l'accepteraient pas.

Ce que nous pouvons exiger aujourd'hui, c'est que toute la Transjordanie soit incluse dans le territoire d'Israël... à condition que La Transjordanie soit mise à disposition de la colonisation juive ou permette la réinstallation de ces Arabes dont nous achèterions les terres en Palestine. La personne la plus raisonnable qui soit ne pourrait s'opposer à ça.... Pour les Arabes de Galilée, la Transjordanie est une province ...qui sera là pour la réinstallation des Arabes de Palestine... Désormais, les Arabes ne veulent pas de nous parce que nous voulons être leurs dirigeants. Je me battrai pour cela. Je veillerai à ce que nous soyons les propriétaires de cette terre... parce que ce pays nous appartient et pas l'inverse."

M. Ussiskhin, "Protocol of the Jewish Agency Executive's meeting on 19 May 1936, confidential", Number 57, Central Zionist Archives, 25/3; pp. 28-29.

Le lendemain, 20 mai, Arthur Ruppin rebondissait sur l'intervention d'Ussiskhin :

"J'ai aussi fait des rêves comme les vôtres. J'ai dit un jour : l'Irak absorbera les Arabes de la Terre d’Israël et tous les les peuples du monde reconnaîtront nos justes revendications....Mais...comment pouvez-vous imaginer que les Arabes abandonnent la Terre d'Israël pour aller à Bagdad ? qu'est-ce que ça leur rapporte ?....A Bagdad le fellah reçoit 3 ou 4 piastres pour un salaire journalier. Ici, il en reçoit 12 à 15 piastres. Là-bas, il vivrait dans une abjecte pauvreté, ce qui n'est pas le cas ici, alors, pourquoi devrait-il aller en Irak ? Est-ce seulement parce que c'est un pays arabe ? A ses yeux, la Palestine est toujours un pays arabe à ce jour, et il se battra toujours au nom de son arabité… sans compter que la condition de l’agriculture en Irak ne peut pas être décrite comme un jardin d’Éden."

A. Ruppin, citation du "Plan de mai", dans Sefer Toldot Hahaganah [L'histoire de la Haganah], Vol. Ill, Part 3, pp. 1939-43, Tel Aviv, Zionist Library, 1972.

PARTIE XV <---------> PARTIE XVII