Vous pouvez lire cet exposé dans son format d'origine sur mon site PLOUTOCRATIES.COM

□

“ Dieu nous donne de tuer les ennemis des Juifs ”

□

A en croire l'issue de la réunion du cabinet ministériel britannique du 8 décembre 1937, les voix alarmistes sur le devenir de la Palestine avaient peut-être été entendues jusqu'à White Hall, car c'est là que fut enterré secrètement le projet de partition de la commission Peel, au moyen d'une nouvelle enquête sur la situation confiée à la commission Woodhead (Morris, 2004 : 49), présidée par un ancien administrateur civil de l'Inde Britannique (Khight Indian Civil Servant), Sir John Ackroyd Woodhead (1881-1973), puis gouverneur du Bengale de 1934 à 1937. Constituée officiellement en janvier 1938, la commission Woodhead fera connaître son rapport le 9 novembre. Pendant le temps où elle travaille, la rébellion arabe, renforcée depuis l'automne 1937, allait continuer de le faire jusqu'à l'automne suivant, obligeant les Britanniques "à se retirer de toutes les villes et bases militaires fortifiées, à l'exception d'une poignée d'entre elles" (Anderson, 2019). Les Palestiniens vont alors connaître une vague de violence contre-insurrectionnelle encore plus dure que la précédente :

"En février 1938, par exemple, les troupes qui fouillaient Ijzim, dans le sous-district de Haïfa, ont littéralement arraché la cervelle d’un homme qui avait brisé le cordon de recherche, démoli deux maisons, détruit l'intérieur de cinquante à soixante autres, et emmené sept cents à huit cents chèvres et moutons en guise d’amende collective. Les forces britanniques ont pris des troupeaux entiers en guise d'amendes, poussant les villageois à la faim, et brisé des machines à coudre et d’autres outils de la vie des femmes dans le but de les éloigner de la révolte. Les démolitions de maisons se sont multipliées, entraînant souvent la destruction généralisée de toute construction dans les villages. À Baqa al-Gharbiyya, près de Tulkarem, non loin de l’endroit où plusieurs soldats ont été tués à l’été 1938, entre 53 et 93 maisons ont été détruites. En juillet 1938, des soldats auraient incendié par vengeance tout le hameau de Kawkab Abu al-Hayja, en Galilée. Sha’b, près d’Akka, a été témoin de la démolition de 120 de ses quelques 300 maisons, après qu’un lieutenant a été tué par une mine à l’extérieur du village. Jénine, alors une modeste ville d’environ 3 000 habitants, a vu entre 20 et 50 % de ses habitations détruites – laissant derrière elles de nombreux affamés et sans-abri – après l’assassinat de son commissaire de district par intérim en août 1938." (Anderson, 2019).

Comme en 1937, le spectre de la famine faisait à nouveau son apparition et la haine contre la puissance britannique s'était accrue et avait alimenté les forces rebelles en nombre. Pendant l'été, on atteignit un stade critique. Le gouvernement mandataire mit en place "les Special Night Squads – des unités notoires qui plaçaient des forces juives irrégulières sous les ordres d’officiers britanniques pour effectuer des raids et des exécutions extrajudiciaires – et transformer le système judiciaire du Mandat en tribunal impitoyable pour les Arabes." (Anderson, 2019). Dès juillet 1938, apparurent aussi les détentions de masse, en enfermant les hommes d'un village dans de très grandes cages ou dans des enclos. A al-Malakiyya, par exemple, une cage de 50 x 50 m avait emprisonné environ un millier d'hommes que l'armée avait arrêté dans des villages à proximité. Détenus plusieurs jours sans nourriture, sans eau, sans protection contre les éléments, ils ne pouvaient compter que sur ce que les femmes parvenaient à leur apporter (op. cité). Dans les environs de Tulkarem, le successeur de Wauchope, depuis mars, Harold MacMichael (1882-1969), estimait que 4000 hommes environ étaient détenus dans différents enclos. On les employait à des travaux forcés, comme installer des batteries d'artillerie ou d'autres choses et les soldats marquaient parfois le corps des détenus selon leur provenance, à la manière d'un troupeau. Pire, l'armée a utilisé des captifs arabes comme boucliers humains, attachés à un véhicule en tête de convoi, de telle sorte qu'ils soient les premières victimes en cas d'attaques ou d'explosion de mine (op. cité).

De leur côté, l'Irgoun a significativement augmenté son engagement armé et a causé beaucoup de victimes dans la population arabe entre 1938 et 1939, sous la direction de David Ratziel (1910-1941), qui, en 1938 succède à Moshe Rosenberg, hostile au terrorisme. Arrêté en 1939, il sera remplacé par Hanoch Kalai (Kalay, 1910-1979), lui-même arrêté le 31 août, en compagnie d'Avraham Stern (Abraham S., dit Yair, 1907-1942), poète, chansonnier, diplômé de littérature en Italie, activiste politique. Né à Suwalki, en Pologne, il immigre en Palestine en 1926 et, recruté par A. Tehomi, il rejoint la Haganaah B dès 1932 avec son compagnon d'université, D. Raziel. Proche des révisionnistes de Jabotinsky et farouche opposant de la havlagah, il mettra sur pied un plan en Pologne pour former et armer 40.000 combattants, mais la survenue de la 2e guerre mondiale interrompit ce projet, même si une partie des armes put être envoyée en Israël (biographie d'A. Stern, Association pour la Commémoration du Patrimoine des Combattants pour la Liberté d’Israël, Lehi)

1937

- mars : 2 morts à Bat Yam Beach

- 14 novembre : attaque dite "Black Sunday", tuant dix personnes dans des Q.G de milices terroristes de Jérusalem.

1938

- 12 avril : 2 Arabes et 2 policiers britanniques tués dans un train pour Haïfa.

- 17 avril : 1 mort par bombe dans un café.

- 17 mai : 1 policier arabe tué dans un bus entre Jérusalem et Hébron.

- 24 mai : 3 assassinats à Haïfa

- 19 juin : 18 morts (9 hommes, 6 femmes et 3 enfants), 24 blessés, dus à une bombe

jetée dans une foule d'un marché arabe d'Haïfa.

- 23 juin : 2 assassinats à Tel-Aviv

- 26 juin : 7 morts par bombe à Jaffa

- 27 juin : 1 assassinat dans le jardin de l'hôpital d'Haïfa.

- 5 juillet : 7 morts dans des attaques meurtrières croisées à Tel-Aviv

3 morts par bombe dans un bus à Jérusalem

1 assassinat dans la même ville.

- 6 juillet : 18 Arabes et 5 Juifs tués, 60 blessés, dus à l'explosion d'une bombe sur le marché aux melons d'Haïfa.

- 8 juillet : 4 morts dans l'explosion d'une bombe à Jérusalem

- 16 juillet : 10 morts dans l'explosion d'une bombe sur un marché de la même ville.

- 25 juillet : 43 décès par bombe, sur un marché de Haïfa.

- 26 août : 24 morts dans l'explosion d'une bombe sur un marché de Jaffa.

1939

- 27 février : 33 personnes assassinées dans des attaques multiples

24 morts dans l'explosion d'une bombe dans le quartiers des souks à Haïfa

4 morts dans un marché aux légumes de Jérusalem

sources : List of Irgun attacks, article de Wikipédia

Malgré les coups portés par les forces britanniques, les combattants de la Révolte arabe contrôlent la plupart des routes et de nombreuses villes au mois d'août. "La situation était telle que l’administration civile du pays était, de manière tout à fait pratique, inexistante." rapportera le général Sir Robert Hadden Haining (1882-1959), le 30 de ce mois (Lesch, 1979). Et en décembre, il notait pour le département de guerre (War Office) que "pratiquement tous les villages du pays abritent, soutiennent les rebelles et contribueront à dissimuler leur identité aux forces gouvernementales." (BNA / CP / CAB 24/282/5, Palestine, 1938, Allegations against British Troops : Mémorandum au secrétaire d'Etat à la Guerre, 16 janvier 1939). Les groupes de rébellion avaient atteint un maximum au début de l'été, dont les chefs, pour un peu moins des deux tiers (65%) venaient des campagnes, proportion qui se retrouve dans la répartition d'ensemble : 3000 hommes dans les campagnes, 1000 dans les villes, et des milliers d'autres paysans, 6000 environ, étaient prêts à appuyer la guérilla si besoin (Laurens, 2002).

“La lassitude de la guerre dans tout le pays est considérable, et l’ensemble de la population se rend compte que plus les hostilités continuent, plus ils risquent de perdre. Ce fait est mis en évidence par le nombre de plus en plus grand de personnes prêtes à fournir des informations”

2e bataillon de régiment du Yorkshire de l'Ouest, Battalion Intelligence, N°17, Ramallah, 9 février 1939, Regiment of Yorkshire Museum (RYM), York .

Deux sortes d'évènements vinrent enrayer cette dynamique de succès, l'une endogène, l'autre exogène. En effet, les conflits entre les différents clans ploutocratiques arabes, qui préexistent au problème colonisateur, rappelons-le, prirent un tour fratricide si intense que, selon Isa al-Isa, "ils ont gravement sapé les forces des Palestiniens" et lui-même eut sa vie menacée, ce qui le conduit à s'exiler à Beyrouth : sa maison de Ramlah fut incendiée, et avec elle, l'ensemble de ses livres et de ses papiers, actes probablement de la main des partisans du mufti, une fois encore. La révolte, écrit Issa al-Issa, se transforma "en une guerre civile, où les méthodes de terrorisme, de pillage, de vol, d’incendie et de meurtre devinrent courantes." (Khalaf, 2009). Par ailleurs, depuis 1937, tous ceux qui ont eu un rôle d'informateur ou de collaborateur auprès des Britanniques ont commencé d'être pris pour cible et pour certains, assassinés (Cohen, 2004). Cette collaboration connaît même une forme d'organisation, derrière les fasa'il al-salam ("bandes de paix"), milices conduites par Fakhri (Fahri) Abd al-Hadi († 1943, assassiné lors du mariage de son fils), qui avait d'abord lutté contre les Britanniques en 1936, mais qui s'était exilé depuis en Syrie et "parcourait les rues de Damas, amer et sans le sou" (Wingate Papers (a), TBL [The British Library] M2313, 112–13, Londres), avant d'être approché et amadoué par le consul britannique, le lieutenant-colonel Gilbert MacKereth (1892-1962). L'officier était le premier à tenter de retourner des rebelles arabes ayant fui en Syrie, pour le compte des Britanniques et son rapprochement avec al-Hadi était une belle victoire. Ses succès dans son combat contre la rébellion étaient tels qu'il devint la cible privilégiée de la Main Noire, qui menaça d'attaquer le consulat de Damas et de le tuer.

Les bandes de paix étaient soutenues à la fois par les Juifs, les Britanniques, mais aussi des mercenaires chrétiens, Druzes de Syrie (en colère contre les attaques rebelles de villages druzes de Galilée), tous associés à lutter contre les activistes arabes, et les majlis en particulier. Ce fait n'est pas anodin. Depuis le début des Révoltes de 1936, les relations entre chrétiens et musulmans se sont fortement distendues, particulièrement à cause de l'islamisation croissante des mouvements de rébellion. Les collaborateurs sont ainsi dénoncés non comme des traîtres à la nation, à la patrie, mais à l'islam. D'autres symboles aussi, sont témoins de changements culturels qui traversent la société palestinienne. Les rebelles abandonnent le tarbouche ou fez de la bourgeoisie citadine, surtout, pour le keffieh (keffiyeh) paysan, couvre-chef qu'ils imposent, même au chrétiens, tout comme le port du hidjab pour les femmes (chrétiennes comprises), quand bien même il n'était en usage ni chez les paysannes, ni chez les Bédouines. On comprendra alors pourquoi le nombre des commandants chrétiens est très inférieur à celui des chefs rebelles arabes : "4 commandants sur les 282 recensés par Yehoshua Porath, soit 1,5 % – alors que les chrétiens forment 9 % de la population arabe palestinienne." (Weinstock, 2011 ; cf. Porath, 1977). Par ailleurs, beaucoup de contacts et de missions secrètes ont été entrepris par le Yishouv en direction de différentes communautés druzes, entre 1936 et 1939, dont les bonnes relations avec les colons sionistes "renforcèrent la sécurité des colonies et des entreprises juives dans la région du mont Carmel, notamment le kibboutz Yagur et la cimenterie et la carrière de Nesher, et affaiblirent l'insurrection nationaliste dans les campagnes." (Lockman, 1996)

Les notables collaborant avec le pouvoir sont devenus plus nombreux. En janvier 1939,le mukhtar de Kafr Malik donne par exemple des renseignements à la police sur un "gang" rebelle qui a passé la nuit dans son village. Les chefs de Burham ou de Kobar, et d'autres, apportent leur témoignage, et certains mukhtars constituent même des troupes d'appui à l'occupant britannique (Hughes, 2016). Si une des raisons à cela est certainement le niveau de terreur insupportable causé par les rebelles parmi ceux qu'ils considéraient comme des ennemis de la révolution nationaliste (propriétaires terriens vendant des terres aux Juifs, officiers de police, indicateurs, etc), il ne faut pas négliger les formes de conflit de classe qu'avait pris la guerre civile, avec "des accents de jacquerie paysanne contre les possédants" (Picaudou, 1997), en raison surtout du niveau d'endettement catastrophique des fellahin, qui pousse les rebelles à décréter un moratoire sans limite à partir du 1er septembre 1938, à suspendre le paiement des loyers ou encore à empêcher créanciers ou percepteurs d'impôts de procéder à des saisies (Winstock, 2011).

Les bandes de paix ont-elles ont contribué de manière substantielle à l'élimination des révoltes à la fin des années 1930, comme le prétend Porath ? (P., 1977). Sans doute pas, mais elles ont bien aidé le pouvoir britannique à exacerber les luttes internes, les divisions des clans, mais aussi le brigandage qui sévissait dans les campagnes palestiniennes, qui produisaient en retour une confusion des idées, une méfiance accrue des acteurs sociaux entre eux, et aboutissaient à des formes diverses de collaboration (Hughes, 2016). Cette guerre civile larvée a fait entre 1000 et 3000 victimes, selon les historiens (plusieurs milliers pour Yaakov (Yaacov) Shimoni (b), par exemple, autour d'un millier pour Hillel Cohen).

----------------------------------------------------------------------

(a) Wingate Papers

-----------------------------------------------------------------------

Du nom d'Orde Charles Wingate (1903-1944). Né en Inde de parents membre des très puritains Frères de Plymouth (Plymouth Brethen), c'est tout un arrière-plan théologique qui le convertit passionnément au sionisme, auquel sa femme, Lorna Paterson (qu'il épouse à 16 ans, lui en a 32), adhèrera aussi pleinement toute sa vie. Après des missions au Soudan, il est affecté en Palestine, comme officier de renseignement à Haïfa, grâce à la maîtrise de la langue arabe, en particulier, et dirigera les Special Night Squads.

Sensible à des arguments de justice devant l'opprimé éthiopien ("le droit de l’individu à la liberté de conscience, le droit de la petite nation à une décision juste devant le tribunal des nations" [1]), sa raison s'efface devant l'opprimé arabe, rendue aveugle par l'idéologie religieuse chrétienne et sioniste. Il faut ainsi agréer l'idée sioniste puisque l'Islam se soucie "peu des Arabes de Palestine" et "serait prêt à accepter un fait accompli" [2]. Mieux : "Dieu nous donne de tuer les ennemis des Juifs, car les ennemis des Juifs sont les ennemis de toute l’humanité" [3], propos qui faisaient un commode amalgame des sionistes et des Juifs.

source : Aaron Eitan Meyer, The Zionism of Orde Wingate – A Complex origin, août 2009, Middle East Forum

[1] David Shirreff, Barefoot and Bandoliers: Wingate, Sanford, the Patriots and the Part They Played in the Liberation of Ethiopia : "Pieds nus et bandoulières : Wingate, Sanford, les patriotes et le rôle qu’ils ont joué dans la libération de l’Éthiopie", New York : Radcliffe Press, 1995, p. 181.

[2] O. Wingate, Lettre du 12 janvier 1937 à son cousin Sir Reginald Wingate

[3] Christopher Sykes, Orde Wingate, Collins, 1959, p. 167.

----------------------------------------------------------------------

(b) Yaakov Shimoni

-----------------------------------------------------------------------

" Le professeur Gerber note ainsi comment, au milieu des années 1940, l’orientaliste Yaakov Shimoni, « incapable de concevoir que la population indigène puisse avoir des sentiments nationalistes sincères, conçoit toute opposition au sionisme comme une manifestation d’“extrémisme” ou le résultat d’une “incitation”. Laissées à elles-mêmes, les masses arabes auraient dû s’entendre avec le sionisme et reconnaître le grand bénéfice » qu’il leur apportait. »" (Cypel, 2006).

Dès l'automne 1938, de nouvelles mesures de l'administration mandataire viennent pourrir davantage l'existence des Palestiniens par un sévère contrôle des mouvements. Des couvre-feux nocturnes sont imposés à Naplouse, Nazareth, Haïfa, Jénine, dans la vieille ville de Jérusalem, et plus généralement à toutes les routes et les pistes en dehors des agglomérations, mais aussi des couvre-feux diurnes sont appliqués en forme de punition collective pour des actes de rébellion. C'est ainsi le commerce dans son ensemble, la sécurité alimentaire, la vie sociale des habitants arabes qui sont gravement menacés. Les pauvres n'ont plus les moyens de se nourrir, la majorité a à peine assez à manger, ce qui n'empêche pas nombre de marchands de profiter de cette situation en gonflant les prix. Des permis spéciaux, des laissez-passer étant devenus nécessaires pour circuler en voiture, les habitants se rabattent vers des moyens traditionnels de transport : ânes, chevaux, chameaux, calèches, charrettes, bicyclettes, etc. (Anderson, 2019). Le fichage massif de la population masculine avait profondément affaibli la rébellion par les grands progrès qu'il avait permis dans le contrôle et la surveillance des populations. Un exemple concret permet de juger du degré qu'avait atteint cette entreprise de soumission collective, à savoir que des personnes se tenant seulement les mains dans les poches pouvaient être considérées comme des suspects. Bientôt, il ne resta plus à une population profondément fatiguée, humiliée et meurtrie, que de placer à nouveau un espoir dans des processus de négociations diplomatiques. Au total, la Grande Révolte arabe aurait fait environ 3500 morts côté arabe, 2500 du côté des Juifs et 600 Britanniques (Perrin, 2000).

A l'inverse, malheureusement, le Yichouv tirait de ces malheurs des profits importants. Non seulement ils ont obtenu des quantités colossales d'armement et un entraînement militaire intensif de la part des Britanniques, pour contribuer à la répression du soulèvement (cf. Segev, 1999 : 381 ; 426-432), mais ils acquirent une expérience précieuse pour le futur, dans le but de mater efficacement les actions de révoltes palestiniennes. Ainsi, "la « leçon » la plus profonde que ses dirigeants et ses institutions aient tirée de cette époque concerne l'utilité du quotidien comme sphère d'intervention et lieu de développement tactique continu. Faisant écho à l'évaluation de Kirkbride (c), le ciblage de la vie quotidienne, et les souffrances et la désorientation qu'il implique, est devenu une méthode – et un modèle – puissants pour guider la contre-insurrection sans fin d'Israël." (Anderson, 2019).

(c) Kirkbride : "Dans ses mémoires, le commissaire du district de Galilée, Alec Kirkbride, exprime des doutes quant à l'idée selon laquelle la Grande Révolte aurait été brisée militairement." (op,cité).

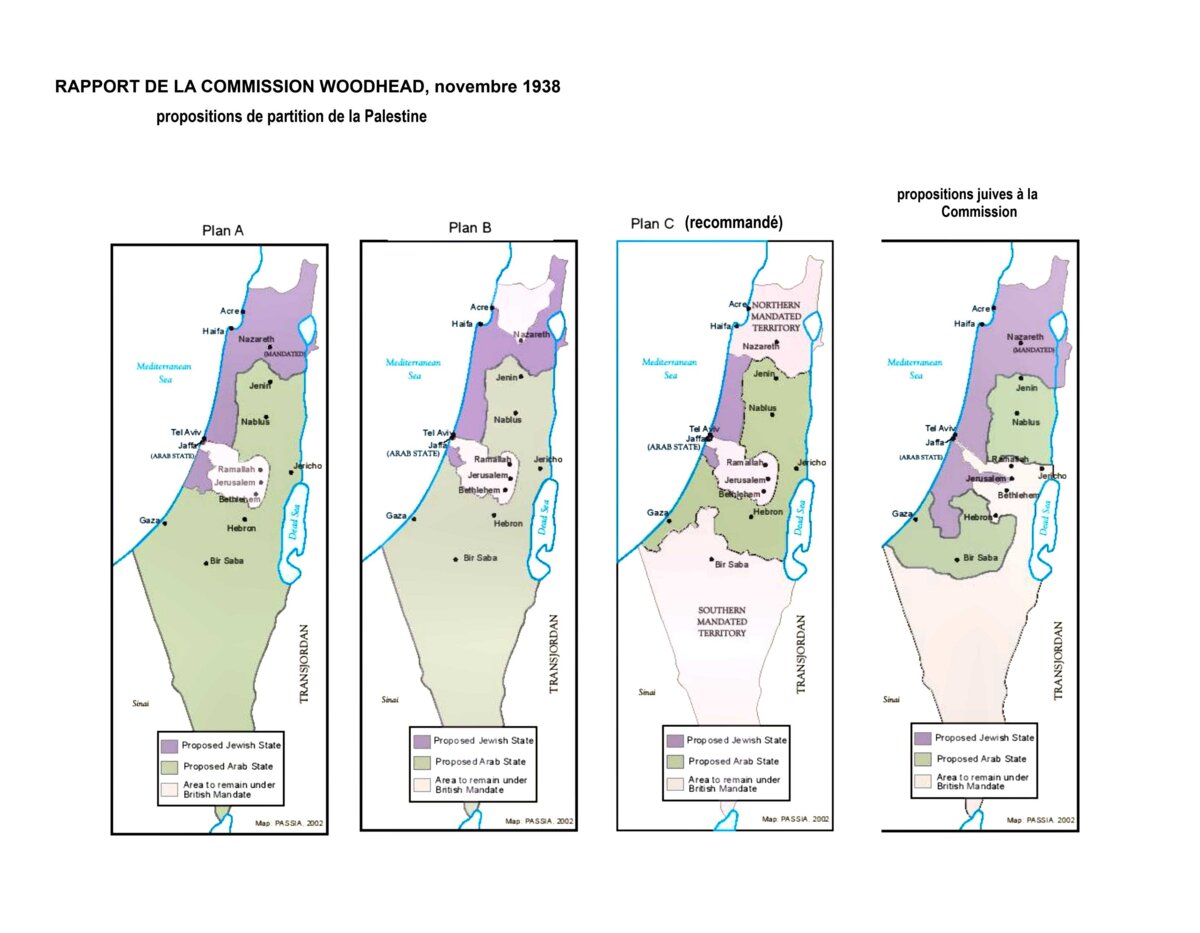

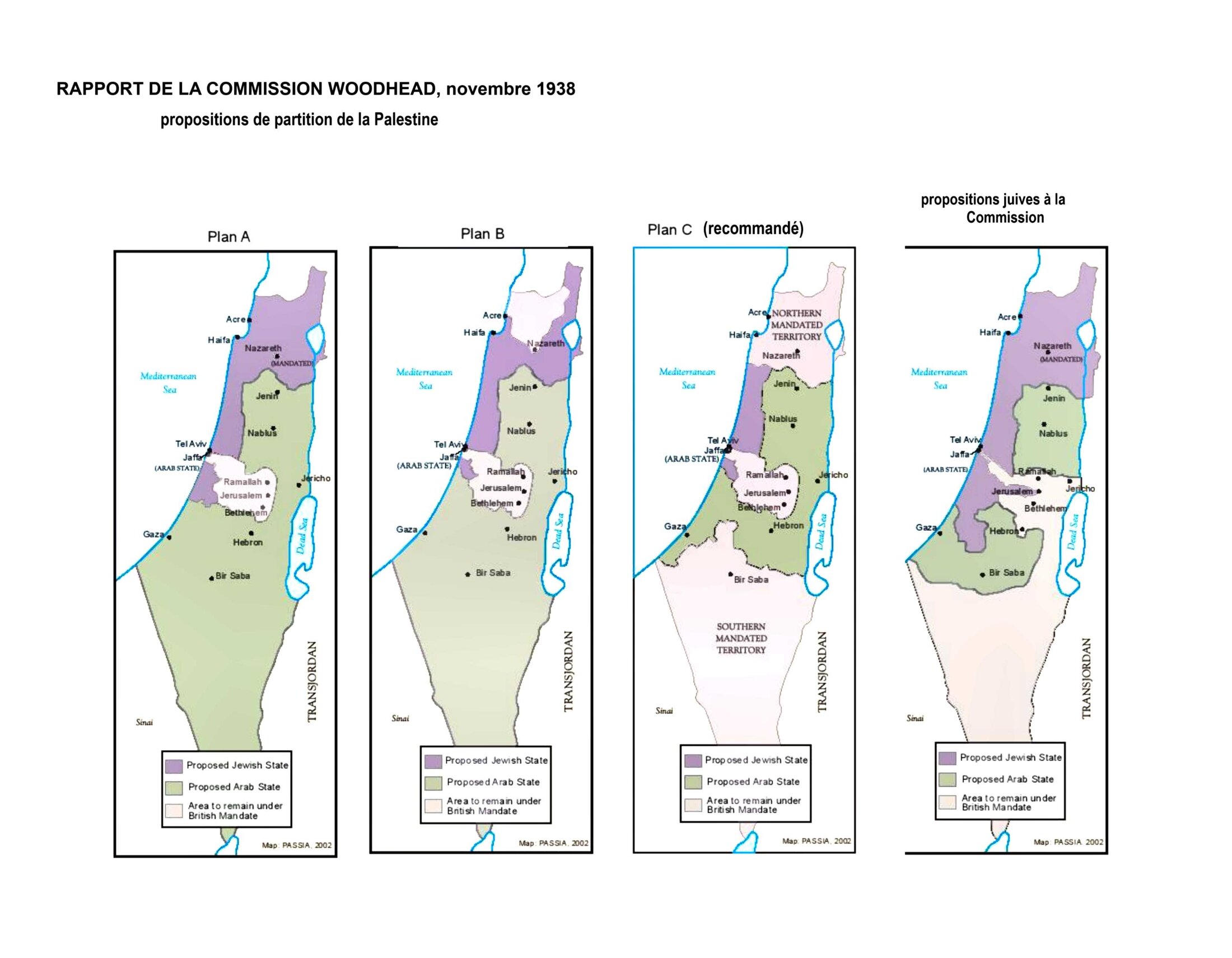

On ne s'étonnera guère du peu d'écho du rapport Woodhead. Elaboré en plein conflit, aucun dirigeant d'un côté comme de l'autre n'avait accepté de rencontrer les membres de la Commission pendant qu'ils étaient occupés à leur tâche, entre le 21 avril et le 3 août 1938, entre Palestine et Transjordanie. Au final, les commissaires avaient accouché une nouvelle fois d'une créature forcément hybride, forcément monstrueuse, avec ses trois ou quatre scénarii de partition, dont celui recommandé par la Commission aurait réduit la part du territoire du Yishouv à portion congrue :

Agrandissement : Illustration 1

"Nous concluons qu'outre la question de savoir si le plan C, qui est le meilleur plan aux yeux de la majorité d'entre nous, sera accepté par ceux qui sont concernés, les objections financières et économiques à ce projet, sans union douanière entre les trois zones, sont si importantes que nous ne pouvons pas le recommander. Si donc nous nous en tenions strictement à notre mandat, nous n'aurions pas le choix que de signaler que nous n'avons pas été en mesure de recommander des frontières qui offrent une perspective raisonnable dans l'éventualité d'établir un État arabe et un Etat juif autonomes. Plutôt que de mettre fin à notre rapport avec cette conclusion purement négative, nous nous sommes cependant aventurés à aller plus loin et à proposer une forme modifiée de proposition de partition, que nous appelons fédéralisme économique, qui, tout en refusant l'autonomie fiscale aux États arabes et juifs, nous semble, sous certaines réserves, constituer une solution satisfaisante d'établissement, si le gouvernement de Sa Majesté est prêt à accepter la très lourde responsabilité financière que cela implique."

(rapport de la commission Wooodhead, op. cité., p. 14)

Les Arabes n'avaient pas, quant à eux, dévié d'un pouce de leurs demandes mille fois réitérées. "Même si quelqu'un avait pu comparaître devant la Commission pour les Arabes, son abstention aurait été conforme au mémorandum que les Arabes ont soumis à la Commission permanente des mandats. La Commission a été chargée d'élaborer un plan réalisable pour le partage, et les Arabes ont rejeté sans équivoque la partition comme solution au problème de la Palestine. Ils ne peuvent témoigner devant la Commission sans apparaître comme prenant parti pour un scénario d'une partition dont ils ont déclaré qu'elle était en soi inacceptable. Les Arabes auraient pu témoigner, conformément à l'attitude qu'ils ont adoptée, s'ils s'étaient présentés auparavant devant le Comité en vue de démontrer de manière factuelle et orale les bases sur lesquelles reposait leur rejet du partage. Mais cela aurait été en dehors du mandat de la Commission et donc sans pertinence avec l'enquête."

Michel Fred Abcarius (d), Palestine through the Fog of Propaganda, Hutchinson, Londres, 1946, p. 197-198.

----------------------------------------------------------------------

(d) Abcarius

----------------------------------------------------------------------

M. F. Abcarius (Michael Abkarius, Abicarius, Abikarius, 1884-1953), avait été le premier diplômé de commerce du Collège protestant syrien de Beyrouth en 1903 (Syrian Protestant College, SPC, auj. American University of Beirut/Beyrouth, AUB). Ce financier libanais s'était impliqué dans les mouvements de libération nationale en Palestine, notamment en juin 1936, quand il avait signé, avec environ 150 autres hauts fonctionnaires arabes du gouvernement colonial, le 1er mémorandum d'officiers civils solidaire de la résistance nationale arabe, coécrit par George Antonius et Musa Alami et signé entre autres par al-Khalidi, Abdul Hadi, K. Sakakini, Aref al-Aref, etc., et soumis à Wauchope le 30 juin 1936 (Alcott, op. cité, "306. 1st civil-servant memorial, Alami – 30 june 1936) Abcarius fera plus tard partie du premier gouvernement des territoires palestiniens en 1948, comme ministre des finances (cf. article Wikipedia : All-Palestine Government)

Agrandissement : Illustration 2

Akram Zuaiter, d'Istiqlal témoignera dans le même sens : "Pas la moindre part de la patrie arabe ne sera cédée ; que ceux qui souhaitent faire des concessions à autrui le fassent avec leurs propres biens. Non seulement il existait une longue tradition de boycott des commissions britanniques afin d'éviter de donner l'impression d'accepter le droit de la Grande-Bretagne d'installer de telles commissions, mais les dirigeants et les organisations [arabes, NDA] étaient à cette époque en exil ou avaient fui pour éviter l'exil ou pire..." (A. Zuaiter, Qadiyah al-Filastiniyah : "La question de la Palestine", Palestine Arab Refugees Institution, Damas, 1958).

Le secrétaire aux Colonies, Malcolm MacDonald (1901-1981), après avoir consulté le Haut-Commissaire Sir Harold MacMichael en Palestine, annonce une table ronde pour le 7 février 1939, dite Conférence Saint-James, du nom du Palais St James de Londres, où elle s'est tenue. Les délégués palestiniens n'ayant pas voulu s'asseoir à la même table que les représentants juifs, les uns et les autres se sont entretenus chacun de leur côté avec les représentants du gouvernement britannique, qui ont aussi rencontrés des représentants de pays arabes d'influence britannique : Arabie Saoudite, Egypte, Irak, Liban, Syrie et Transjordanie (Henry Laurens, "Conférence de paix ou prélude à la Guerre ? Le néfaste précédent de 1939...", article du monde Diplomatique, mars 1992, p. 18). Les membres du clan Husseini emprisonnés aux Seychelles (hormis le mufti), furent libérés pour pouvoir participer aux débats, à savoir H. al-Khalidi, Fouad Saba, Ahmed Hilmi et Y. al-Ghussein.

Durant la Conférence, MacDonald fait comprendre aux sionistes que la situation mondiale a changé et qu'il leur fallait être "réalistes", et comprendre que les Britanniques, face à un conflit mondial possiblement imminent, devaient s'assurer de la stabilité d'un monde arabe dont les Britanniques auraient besoin des ressources : base navale à Alexandrie, pétrole irakien par pipeline vers Haïfa, canal de Suez, etc. (Weinstock, 2011). Le signe peut-être le plus probant de cette nouvelle entreprise de séduction menée auprès des Arabes est peut-être la publication officielle de la correspondance entre Hussein et McMahon, en 1915-1916 ; celle qui, rappelons-nous, avaient esquissé l'ébauche d'une grande nation arabe (cf. 1e partie). La Déclaration Balfour est questionnée à nouveau, particulièrement le sens de l'expression "foyer national juif", et les droits reconnus aux communautés non juives (Laurens, Conférence..., op. cité). Malgré cette douche froide, les leaders juifs ne se laissent pas intimider. Ben Gourion affirme à sa manière que l'immigration libre (e) des Juifs en Palestine est une condition nécessaire à un accord, les Arabes demandent l'indépendance immédiate avec une protection des droits des immigrés juifs. MacDonald répond par la limitation de l'immigration sioniste à 15.000 personnes par an pour les cinq prochaines années, qui deviendra sujette à un veto arabe ensuite, un autre veto étant accordé cette fois-ci aux juifs, sur les progrès de la Palestine vers l'indépendance. Clairement inacceptables pour les deux parties, les propositions du ministre sont rejetées et ce dernier met fin à la conférence le 17 mars 1939 (Laurens, Conférence..., op. cité), avant d'annoncer un peu plus tard la préparation d'un nouveau Livre Blanc.

(e) l'immigration libre : Les sionistes organiseront un courant d'immigration illégale (dite alyah beth, alyah B) avec un flux parfois très important : 11.000 immigrants clandestins en 1939, 3900 personnes en 1940, 2135 en 1941, par exemple (Laqueur, 1972).

Continuant son opération de séduction, MacDonald modifie son plan en limitant les transactions foncières entre Juifs et Arabes, propose un transfert progressif des compétences administratives aux habitants de la Palestine, amendements qui conduisent au nouveau Livre Blanc du 17 mai 1939, qui précède l'allègement des politiques répressives envers les Palestiniens et la libération d'un grand nombre de détenus arabes, évalués à 5679 (Weinstock, 2011). Dès le lendemain, cinq membres de l'AHC se réunissent autour d'Amin al-Husseini (F. Saba, Jamal al-H, H. al-Khalidi, I. Darwaza et A. Rock, mais quatre membres se désistent, en rupture avec les méthodes du mufti. Le petit groupe vote à l'unanimité le rejet du Livre Blanc, quand bien même les Arabes se retrouvaient enfin en position de force pour négocier avec les Britanniques la cessation de la politique du Foyer national juif. Benny Morris ou encore Nathan Weinstock pensent qu'Amin al-Husseini a fait manquer des opportunités aux Palestiniens pour des raisons bien égoïstes, car les propositions du Livre Blanc ne lui auraient pas permis de diriger lui-même le nouvel Etat (Benny Morris, "The Tangled Truth", The New Republic, article du 7 mai 2008 ; Weinstock, 2011, chapitre 6).

Il est étonnant de voir, dans un tel contexte, se former une "Ligue pour le rapprochement judéo-arabe" par d'anciens membres de Brit Shalom, des militants de gauche du Poale Zion ou encore le groupe Alya Hadasha ("Alya nouvelle"), remettant le binationalisme sur la table, mêlant laïcs et religieux, ashkénazes et séfarades, mais qui ne trouvera, encore une fois, aucun écho arabe (Weinstock, 2011, ch. 6).

PARTIE XXI <---------> PARTIE XXIII