Depuis une dizaine d’années, l’essor du commerce en ligne bouleverse en profondeur les dynamiques économiques sur le continent africain. Les plateformes numériques permettent aujourd’hui à des milliers d’entrepreneurs de vendre directement à une clientèle internationale, contournant des circuits traditionnels souvent longs, coûteux et inadaptés à leurs réalités.

L’e-commerce offre une visibilité inédite aux produits issus de l’agriculture et de l’artisanat africain, longtemps marginalisés dans les circuits internationaux. Fondée en début d'année 2022 par Atoumasamba Sissoko, des initiatives comme Trésors d’Afrique – boutique en ligne de produits naturels africains, plantes médicinales, superaliments et cosmétiques naturels (racines de khamaré, moringa, beurre de karité) – incarnent cette dynamique : valorisation des savoirs traditionnels, mise en lumière des conditions de production, et exigence de traçabilité, qu’il s’agisse d’agriculture conventionnelle ou biologique.

Cette tendance touche également d’autres secteurs de la création africaine. La plateforme Anka (ex-Afrikrea), par exemple, revendiquait en 2023 plus de 15 000 créateurs inscrits et un volume de ventes cumulées dépassant les 30 millions d’euros, principalement dans la mode et la cosmétique naturelle. Co-fondée par M. Moulaye Taboure, la Startup fournit aux artisans, stylistes ou créateurs culturels du continent des outils logistiques, de paiement et de visibilité adaptés aux marchés internationaux. Son succès témoigne de la vitalité de l’entrepreneuriat africain en ligne – mais aussi des défis qui l’accompagnent : dépendance aux plateformes mondialisées, frais dissimulés, ou obstacles logistiques persistants.

Agrandissement : Illustration 1

Derrière cette ouverture prometteuse, se profilent des enjeux structurels : contrôle des canaux de diffusion, domination algorithmique, et, en toile de fond, la question cruciale de la souveraineté économique. Le numérique est une chance, certes, mais aussi un terrain de lutte dans un monde digital toujours régi par des logiques globalisées.

Ce que le numérique change concrètement : visibilité et accès direct au marché

L’un des bouleversements majeurs induits par le numérique, c’est qu’un artisan ou un producteur basé à Bamako, Ouagadougou ou Abidjan peut désormais atteindre, en quelques clics, un client à Paris, Bruxelles ou Montréal. Ce renversement est inédit. Là où les circuits traditionnels de distribution multipliaient les intermédiaires – exportateurs, grossistes, revendeurs – les plateformes en ligne permettent aujourd’hui un accès quasi-direct au marché, renforçant les marges des producteurs et la relation avec le consommateur final.

Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans cette transformation. Instagram, TikTok ou WhatsApp ne sont plus de simples outils de communication : ce sont des vitrines commerciales, des espaces de narration et d’éducation du public. On y raconte l’histoire des produits, leurs origines, leurs vertus, mais aussi les visages humains qui les fabriquent ou les cultivent. Ce storytelling authentique est une arme stratégique, notamment dans le secteur des produits naturels, où traçabilité et transparence sont devenues des critères d’achat décisifs.

Agrandissement : Illustration 2

De nombreuses marques africaines ont su tirer parti de cette révolution numérique. Certaines valorisent une production locale et artisanale ; d’autres défendent des modes de culture durables ou remettent au goût du jour des savoirs traditionnels longtemps éclipsés. Le numérique devient ainsi un levier d’affirmation culturelle autant qu’économique : des produits autrefois relégués au rang d’"exotiques" ou d’"artisanaux" sont aujourd’hui revalorisés dans une logique de qualité, d’éthique et de santé.

Mais cette ouverture s’accompagne aussi de zones d’ombre. Car derrière la promesse d’un marché mondial accessible, se profilent des réalités plus complexes : exigences logistiques, visibilité dictée par des algorithmes opaques, frais invisibles… Autant de défis qui complexifient l’aventure numérique des créateurs africains.

Diaspora et mouvement “Back to Africa” : un moteur clé du marché

L’essor du e-commerce africain est également dopé par un moteur puissant : le mouvement “Back to Africa”. En Europe, en Amérique du Nord ou dans les Caraïbes, de nombreux consommateurs afrodescendants se tournent vers des produits naturels africains pour renouer avec leurs racines culturelles et valoriser des savoir-faire ancestraux. Cette quête identitaire alimente une demande forte pour des produits perçus comme authentiques et porteurs de sens.

Les marques qui savent raconter cette histoire – en expliquant l’origine des plantes, les rituels associés ou les réalités des producteurs – disposent d’un atout majeur auprès de cette clientèle engagée. Ce phénomène, qui mêle consommation, identité et reconnaissance culturelle, reconfigure les enjeux commerciaux et oblige les marques à soigner leur récit autant que la qualité de leurs produits.

Défis et limites : dépendance aux plateformes, logistique complexe et visibilité algorithmique

Si l’e-commerce a ouvert des perspectives inédites pour les producteurs africains, il a aussi introduit de nouvelles formes de dépendance. Car vendre en ligne ne signifie pas maîtriser l’ensemble de la chaîne. Bien souvent, les marques doivent s’appuyer sur des plateformes globales – Etsy, Amazon, Shopify, ou encore Anka – dont elles ne contrôlent ni les règles du jeu, ni les algorithmes, ni les conditions tarifaires. La promesse d’un marché mondial accessible masque ainsi une réalité : une partie décisive de la valeur créée échappe aux producteurs eux-mêmes.

La première barrière reste logistique. Entre l’envoi de colis internationaux, les coûts d’acheminement, les retards chroniques, les blocages douaniers ou les pertes en cours de route, les entrepreneurs se heurtent à des obstacles matériels lourds et coûteux. Même les plateformes qui proposent des services de gestion intégrée (comme Anka) ne peuvent compenser les lacunes des infrastructures locales. Pour des produits sensibles – feuilles séchées, beurres, poudres médicinales – les exigences de conservation, de conditionnement et de traçabilité impliquent des moyens souvent hors de portée des producteurs ruraux.

C'est dans ce contexte qu'un constat est régulièrement établit lorsque l'on échange avec les principaux concernés : « La visibilité sur Internet est une chance énorme. Mais chaque commande internationale est un casse-tête : les coûts de transport explosent, les paiements mettent du temps à arriver, et il faut constamment justifier la qualité face à des exigences parfois déconnectées de notre réalité. »

Un autre défi majeur réside dans la visibilité algorithmique. Sur les grandes plateformes, la mise en avant des produits dépend d’algorithmes opaques, qui favorisent les profils les plus vendeurs ou les annonces sponsorisées. Cela crée une inégalité structurelle : les petites marques artisanales, qui misent sur l’authenticité, se retrouvent à rivaliser avec des offres standardisées, souvent moins chères et plus visibles. La contrefaçon ou l’appropriation culturelle deviennent alors des menaces concrètes, d’autant plus difficiles à contrer que ces plateformes privilégient la performance chiffrée à la qualité éthique.

L’autonomie financière reste elle aussi toute relative. Entre les commissions prélevées sur les ventes, les frais bancaires internationaux, et les coûts publicitaires pour exister dans cet écosystème sursaturé, nombre de créateurs peinent à dégager une rentabilité durable. Le numérique a beau promettre un accès direct au client, il repose sur une infrastructure dont les règles échappent encore largement aux producteurs africains.

Labels “Black Owned” : entre visibilité symbolique et marketing global

Agrandissement : Illustration 3

Pour répondre aux attentes d’une clientèle soucieuse d’achats responsables, plusieurs plateformes, notamment Amazon, ont mis en place des labels ou badges “Black Owned” pour identifier les entreprises dirigées par des Afrodescendants. Ces initiatives, très médiatisées lors des mouvements #BlackLivesMatter, ont contribué à une meilleure visibilité des marques africaines ou diasporiques. Mais leur impact réel reste limité. Ces labels, souvent noyés dans des logiques commerciales globalisées, peinent à garantir une promotion équitable ou durable. Les marques doivent donc jongler entre cette visibilité symbolique et la nécessité de construire des stratégies solides pour pérenniser leur activité au-delà des effets d’annonce.

L’exemple d’Amazon : la mondialisation numérique s’intensifie

Agrandissement : Illustration 4

L’arrivée récente d’Amazon sur le marché sud-africain illustre bien la montée en puissance des géants du numérique sur le continent. Cette implantation ouvre certes des perspectives nouvelles en matière de logistique et de distribution, mais elle suscite aussi des inquiétudes : renforcement des dépendances économiques, exacerbation de la concurrence locale, et domination des algorithmes étrangers sur la hiérarchisation des produits. Cette expansion remet en question la capacité des acteurs africains à garder la maîtrise de leurs circuits de distribution, relançant ainsi le débat sur la souveraineté numérique.

Focus sur les produits naturels : entre valorisation, appropriation et exigences de qualité

Les produits naturels africains occupent une place singulière dans le paysage de l’e-commerce. Longtemps relégués aux marges du commerce mondial ou cantonnés à des marchés diasporiques, ils connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt international, porté par les dynamiques de santé naturelle, de bien-être et de cosmétique éthique. Beurre de karité, feuille de moringa, fleurs d’hibiscus séchées, baobab, huile de neem : ces trésors végétaux attisent non seulement la curiosité mais aussi de nombreuses convoitises.

Cet engouement va de pair avec une évolution marquée des attentes des consommateurs, notamment dans les pays du Nord. Traçabilité, labels biologiques, transparence sur les conditions de production ou reconnaissance des savoirs traditionnels : autant de critères devenus centraux dans les décisions d’achat. Selon le Centre du commerce international (ITC), le beurre de karité représente à lui seul un marché mondial estimé à plus de 2 milliards de dollars par an, dont moins de 10 % bénéficieraient directement aux producteurs africains. Cette asymétrie résume bien le paradoxe : des produits africains, des profits mondialisés.

Agrandissement : Illustration 5

Les marques africaines sont donc poussées à redoubler d’efforts pour répondre à ces exigences, parfois dans des contextes où le soutien institutionnel, les normes de qualité ou les cadres juridiques font défaut. Pour des entrepreneuses comme Atoumasamba Sissoko, il ne s’agit pas seulement de vendre un produit mais de transmettre un héritage, d’expliquer un usage, et souvent, de corriger des incompréhensions. Le khamaré, par exemple, est encore trop souvent perçu comme un simple ingrédient pour infusion, alors qu’il relève d’une pharmacopée féminine codifiée, enracinée dans des pratiques de soin ancestrales. Cette richesse narrative constitue un atout… mais elle demande du temps, de la pédagogie, et une écoute attentive des attentes du marché.

En parallèle, la demande croissante pour ces produits ouvre aussi la porte à des formes d’appropriation ou de blanchiment commercial. Certaines marques internationales s’emparent de ces ingrédients tout en les vidant de leur contexte culturel : ni les producteurs, ni les traditions, ni les réalités sociales ne sont mentionnés. Le phénomène interroge : qui bénéficie réellement de cette valorisation ? Qui récolte les fruits de l’e-commerce quand le récit est réécrit ailleurs ?

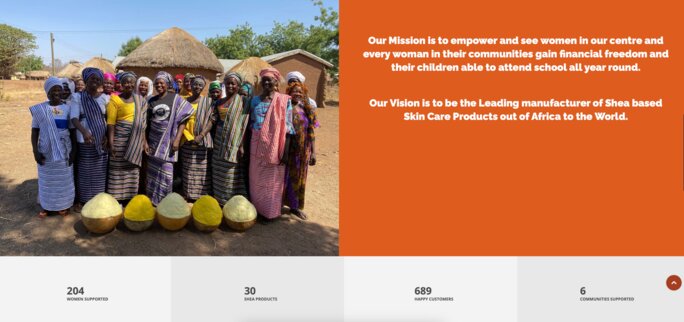

Face à ces tensions, émergent des initiatives locales ou diasporiques plus conscientes : commerce équitable, coopératives féminines, partenariats directs avec les agriculteurs, labels africains. Ces modèles – encore fragiles – dessinent des alternatives, porteuses d’espoir et de souveraineté.

Vers une souveraineté numérique ? Construire des modèles endogènes et durables

Un écosystème qui se structure : l’exemple de Philippe Simo

Agrandissement : Illustration 6

Face aux défis du numérique mondialisé, des figures de l’entrepreneuriat africain jouent un rôle clé en vulgarisant les leviers d’une réussite économique locale. Entrepreneur au plus d’un million d’abonnés sur Youtube, Philippe Simo, via sa plateforme Investir au pays, accompagne des milliers d’entrepreneurs, partageant conseils pratiques, analyses et outils concrets pour créer de la valeur sur le continent. Ce type d’initiative contribue à renforcer les capacités locales, en incitant les entrepreneurs africains à s’approprier les enjeux numériques et à bâtir des modèles durables, moins soumis aux logiques globalisées.

À mesure que les marques africaines investissent l’espace numérique, une question cruciale s’impose : comment éviter que l’Afrique ne reste cantonnée au rôle de fournisseur de matières premières et de contenus, dans un écosystème dont elle ne contrôle ni les infrastructures ni les règles ? Car si les outils sont désormais accessibles, les standards techniques, les circuits financiers et les plateformes dominantes restent massivement pilotés depuis l’extérieur du continent, selon des logiques qui ne reflètent que très partiellement les réalités locales.

Pourtant, des initiatives audacieuses émergent. La plateforme Anka, par exemple, ne se limite pas à offrir une vitrine : elle propose une infrastructure complète pensée pour les créateurs africains, intégrant paiements multidevises, gestion de la TVA, logistique internationale et accompagnement marketing. À une autre échelle, Trésors d’Afrique incarne une voie artisanale mais stratégique : celle de la maîtrise du récit, de l’image et du lien direct avec le consommateur, en s’adressant à un public francophone en quête de sens, d’authenticité et d’héritages vivants.

Mais la souveraineté numérique ne se joue pas uniquement sur le terrain de la technologie. Elle passe aussi par la capacité à créer des écosystèmes alignés sur des valeurs locales, à mutualiser des ressources, à former les entrepreneurs aux subtilités du numérique, et à repenser la chaîne de valeur dans une perspective plus équitable. Cela implique un ancrage territorial fort : travailler avec des coopératives locales, investir dans la qualité plutôt que dans le volume, tisser des passerelles entre tradition et innovation.

Agrandissement : Illustration 7

Au fond, il est urgent de dépasser une vision purement économique du numérique. Pour de nombreuses marques africaines, vendre en ligne n’est pas seulement une quête de rentabilité ; c’est aussi un acte de transmission culturelle, un prolongement de la mémoire collective. Construire des modèles numériques endogènes, c’est refuser l’uniformisation, protéger les savoirs, et inventer des formes de commerce qui respectent les rythmes, les langues, les corps et les territoires.

Conclusion : Travailler pour un e-commerce équitable, durable et authentique

L’essor du e-commerce africain n’est pas une simple opportunité économique. Il traduit un basculement plus profond : des voix longtemps invisibilisées prennent la parole, racontent leurs produits, leurs savoirs, leurs terres. Mais pour que cette prise de parole débouche sur un véritable pouvoir d’agir, il faut dépasser la simple vitrine numérique.

La vitalité de l’entrepreneuriat africain en ligne est indéniable. Des milliers d’acteurs – artisans, cultivateurs, créateurs, transformateurs – s’organisent, innovent, inventent de nouveaux récits et des pratiques plus justes. Mais cette dynamique ne pourra durer que si elle s’appuie sur des modèles plus autonomes et mieux ancrés dans les réalités du continent.

Cela implique de repenser notre rapport à la consommation : valoriser les circuits courts, prendre en compte l’impact écologique des envois, reconnaître les savoirs ancestraux comme des biens communs à protéger. Cela suppose aussi un engagement politique des États africains pour structurer les filières – les problèmes de l’agriculture en Afrique, par exemple, sont nombreux et persistants – garantir l’accès aux outils numériques, et défendre les créateurs face aux logiques d’extraction et d’uniformisation. Chose qui, en l'état, paraît très compliquée.

Pourtant, le e-commerce peut être excellent un levier de transformation. Mais à condition de ne pas être un simple prolongement des rapports de domination existants. Pour cela, il faut du courage, de la vision, et une réinvention collective du lien entre numérique, économie et souveraineté.

Acheter des racines de khamaré, un pot de beurre de karité ou de la poudre de baobab en ligne n’est pas anodin. C’est un acte qui soutient des économies locales et défend une souveraineté culturelle. Mais la question demeure : qui, demain, contrôlera vraiment la valeur de ces trésors africains ?

Source & Références

[1] Afrik Management. Anka, la startup de commerce qui veut libérer l’entrepreneuriat africain, 28 septembre 2023. Disponible sur : https://afrikmanagement.com/index.php/2023/09/28/anka-la-startup-de-commerce-qui-veut-liberer-lentrepreneuriat-africain

[2] Wikipédia. Karité. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Karité

[3] CIFOR Forests News. La demande mondiale ne doit pas affaiblir le contrôle local de la précieuse ressource, 17 août 2015. Disponible sur : https://forestsnews.cifor.org/27744/la-demande-mondiale-ne-doit-pas-affaiblir-le-controle-local-de-la-precieuse-ressource

[4] WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). Mémorandum d'information sur les investissements dans le beurre de karité, 2024. Disponible sur : https://www.wbcsd.org/wp-content/uploads/2024/06/Shea-investment-briefing-memo-FR.pdf

[5] Global Market Insights. Shea Butter Market Size & Industry Analysis. Disponible sur : https://www.gminsights.com/fr/industry-analysis/shea-butter-market