Le khamaré, d’un secret de femmes à la star des réseaux sociaux

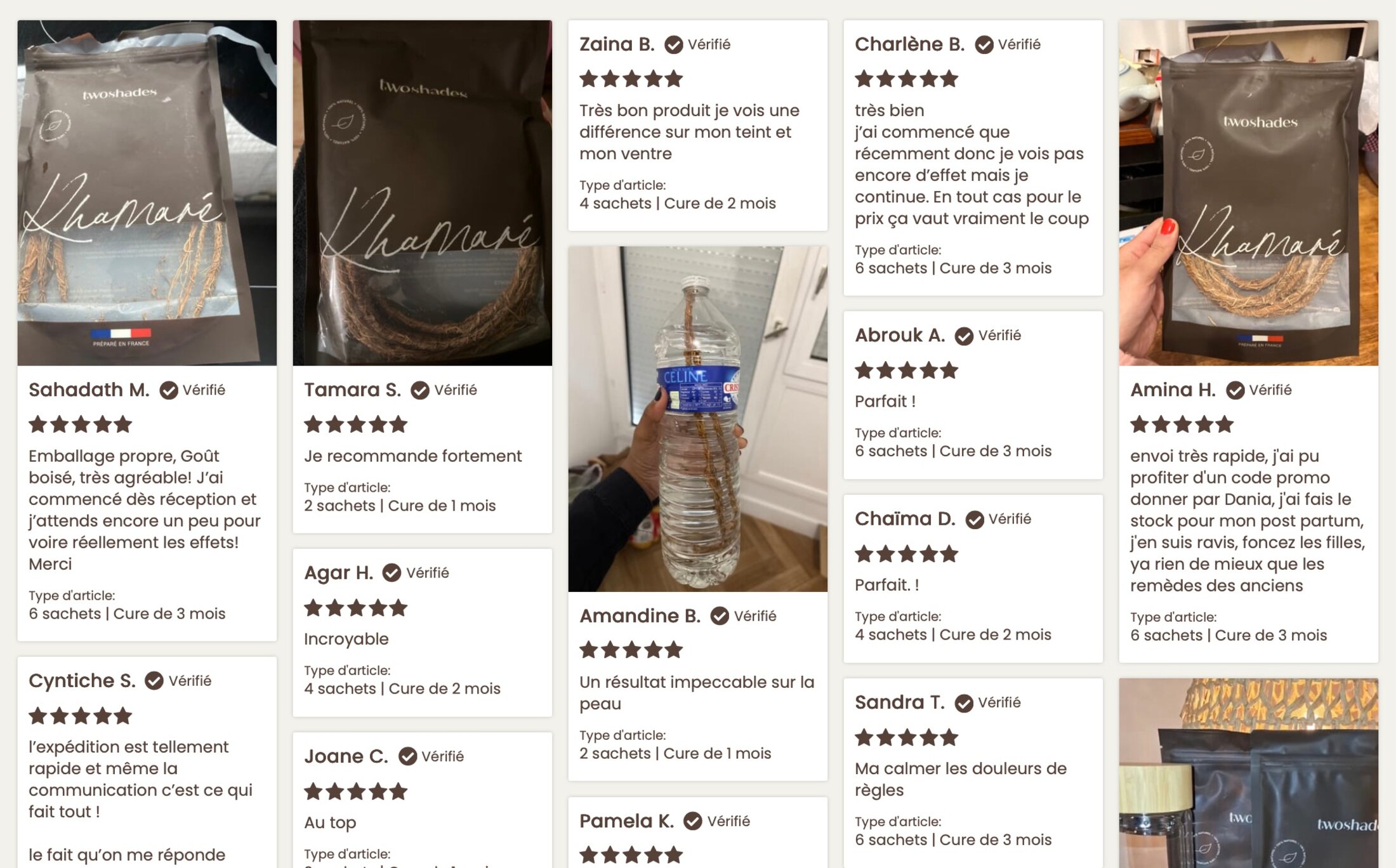

Depuis plusieurs mois, un phénomène inattendu agite les réseaux sociaux. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, des millions d’internautes filment des bouteilles d’eau dans lesquelles trempent de longues racines brunes, vantant leurs bienfaits pour la peau, l’hygiène intime ou les douleurs menstruelles. Cette plante, le khamaré — ou vétiver —, est devenue en quelques hashtags, la nouvelle alliée bien-être des influenceuses et des consommatrices en quête de solutions naturelles.

Agrandissement : Illustration 1

Mais derrière cet engouement se cache bien plus qu’une mode passagère. Comme le moringa, le beurre de karité ou l’huile de nigelle avant lui, le succès du khamaré illustre un mouvement plus profond : la redécouverte des savoirs traditionnels africains, longtemps marginalisés, aujourd’hui réinvestis comme symboles d’identité, de santé et de fierté culturelle.

La question se pose toutefois : cette popularité numérique traduit-elle une véritable revalorisation de ces savoirs, ou les inscrit-elle dans une nouvelle logique d’exploitation marchande mondialisée ?

Du foyer aux réseaux : le chemin de la transmission

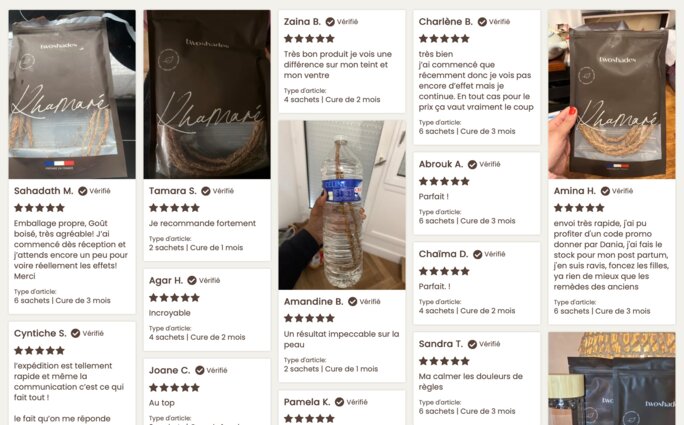

Agrandissement : Illustration 2

Le khamaré n’est pas une nouveauté pour les femmes d’Afrique de l’Ouest. Utilisée depuis des siècles, cette racine médicinale fait partie des savoirs transmis par les mères, les tantes, les grands-mères, souvent de femme à femme, dans l’intimité des maisons. On l’emploie en décoction ou en infusion pour purifier l’organisme, apaiser les règles douloureuses, ou encore parfumer le corps de l’intérieur.

C’est ainsi que ce savoir oral et communautaire s’est retrouvé projeté dans l’arène mondiale des réseaux sociaux. Avec plus de 38 millions de vues sur TikTok en décembre 2023, des centaines de tutoriels et témoignages partagés, le khamaré est passé de l’ombre des marchés locaux à la lumière des vitrines numériques. Beaucoup de jeunes femmes, issues de la diaspora, y trouvent une manière de renouer avec un héritage culturel tout en répondant à un besoin de soins naturels, accessibles et ancrés.

“Ça a changé l’état de ma peau”, “Je sens que mon corps est nettoyé”, témoignent des utilisatrices, entre fascination et réappropriation.

Empowerment ou fragilité ? Les deux visages d’un succès…

Ce retour en grâce du khamaré porte indéniablement des potentiels positifs. D’abord, il offre une nouvelle visibilité aux savoirs africains, souvent marginalisés ou réduits à des clichés. Il nourrit un sentiment de fierté culturelle au sein de la diaspora, permettant à beaucoup de redécouvrir des gestes oubliés, de transmettre ou de partager autour d’une racine qui relie les corps et les histoires.

Il ouvre aussi une opportunité économique pour les productrices et commerçantes locales, comme ces vendeuses des marchés de Bamako ou Dakar, qui voient leur produit plébiscité bien au-delà de leurs frontières.

Agrandissement : Illustration 3

Mais cette vague de popularité révèle aussi des zones d’ombre. Car derrière l’emballage chic des marques exportatrices, le marché reste peu structuré localement : absence de coopératives organisées, manque de labels garantissant l’origine ou la qualité, risques d’épuisement des ressources. De plus, sur les réseaux, la simplification des usages (boire sans dosage précis, sans avertissement sur les contre-indications) interroge sur la transmission déformée des savoirs.

Enfin, certains craignent une appropriation commerciale : des marques étrangères reprennent l’esthétique et les bénéfices vantés du khamaré sans reconnaître son origine culturelle, ni réinvestir les profits dans les communautés productrices.

Entre marché global et souveraineté culturelle ?

Ce scénario n’est pas inédit. On l’a vu avec le beurre de karité : alors que la demande mondiale explose, les retombées économiques pour les productrices africaines restent faibles, faute de structuration locale et de mécanismes de protection des savoirs.

Le khamaré pourrait suivre la même trajectoire, porté par la demande mondiale et l’impact du e-commerce en Afrique, qui facilite autant la diffusion que la marchandisation des produits locaux. À moins de mettre en place des outils de valorisation durable : labels africains, brevets sur les savoirs traditionnels, circuits courts ou commerce équitable. “Protéger ces savoirs, ce n’est pas seulement empêcher leur vol. C’est reconnaître leur légitimité, leur histoire, et leur valeur économique”, plaide une spécialiste des filières végétales (citation fictive ou à ajuster selon tes sources).

La souveraineté culturelle ne se limite pas à consommer ces plantes. Elle implique de maîtriser les chaînes de production, de transformation et de distribution, pour que les premiers bénéficiaires soient les communautés détentrices de ces savoirs.

Redécouvrir, oui… mais valoriser autrement

Agrandissement : Illustration 4

L’histoire virale du khamaré est un signal fort. Elle montre qu’il existe un désir d’autres façons de se soigner, de se reconnecter à des héritages, de porter fièrement des pratiques longtemps dévalorisées.

Mais pour éviter que cette vague ne reproduise les logiques extractivistes, il est urgent de penser une valorisation plus juste et plus respectueuse : soutien aux coopératives locales, éducation des consommatrices, storytelling ancré et authentique, commerce équitable.

La viralité numérique ne doit pas être une fin en soi. Elle doit ouvrir la voie à une reconnaissance pleine et entière des savoirs et des savoir-faire qui nous soignent depuis des siècles.