Dans quelle mesure l'usage intensif des technologies numériques de la communication peut-il induire des troubles spécifiques chez les enfants et les adolescents ? Par ailleurs, ces outils ne sont-ils pas susceptibles de configurer les désirs et les identités ? Et ne contribuent-ils pas à faire émerger des profils diagnostics artificiellement construits ?

« Cette utilisation addictive des écrans pousse chaque adolescent dans un anonymat dont le pendant me semble être un isolement abyssal », Laura Poggioli, Epoque

En l'occurence, les médias sociaux fournissent l’explication la plus plausible pour rendre compte des problématiques telles que l’augmentation de l’isolement et du repli social des adolescents. Les designs prédateurs cherchent toujours à maximiser le temps passé en ligne, à enfermer les jeunes utilisateurs dans des bulles de filtre, et tendent à renforcer les risques de vulnérabilisation psychologique. D’autant plus lorsque les stratégies menées par les plateformes en arrivent à encourager le recours aux automutilations et la suicidalité pour capter l’attention via une forme de dramatisation des contenus et des effets de « spirale ».

Indéniablement, les plateformes n’hésitent pas à utiliser la fragilité identitaire des adolescents pour garantir leur efficience sur le marché concurrentiel de l’attention et du recueil de données. A cette période de la vie, le développement cérébral est particulièrement « sensible » à la pression sociale et aux opinions des pairs. Dès lors, les modèles algorithmiques les plus agressifs cherchent à augmenter la sensibilité aux récompenses sociales, en instrumentalisant les biais de conformisme et de prestige, et peuvent devenir des prescripteurs normatifs absolument impitoyables. Il faut bien casser des œufs pour faire une omelette lucrative, et capturer les esprits...

L’intensification de la consommation des réseaux sociaux, selon des procédés algorithmiques qui digèrent les préférences des utilisateurs pour leur présenter des contenus « ajustés », tend à hyper-individualiser l’expérience vécue. Cette dynamique de ciblage, couplée à une amplification du nombre de contenus vus sur un temps donné, conduit à ce que les adolescents aient accès à des données numériques de plus en plus différenciées par rapport à leur famille et leur entourage. Dès lors, les possibilités de partage et de communication se réduisent comme peau de chagrin, avec un sentiment d’incompréhension qui se creuse inéluctablement. L’adolescent peut se sentir « déraciné », désaffilié, sans référence à une culture familiale, ou à des identifications à l’égard de ses proches. Cette vacuité devient alors le substrat des procédures de captation identitaire.

Cette hyperfragmentation vient également empêcher les références à un imaginaire commun, venant mettre à mal l’articulation entre la personne et le collectif, et menaçant même la cohésion sociale.

De surcroit, la polarisation et l’enfermement dans des bulles de filtre algorithmiques hyper-personnalisées induits par les plateformes favorisent manifestement la circulation des stéréotypes. Les designs d’interface des services visent préférentiellement à présenter une sélection réduite et automatisée d’informations, venant confirmer certaines tendances : enracinement communautaire et identitaire, vécu victimaire et persécutif, menace de l’altérité, rancœur, haine, etc. Selon Sheena Patel, il s’agit alors d’« échanger des refrains porno-traumatiques contre un petit peu de statut ». Toute découverte fortuite devient exclue, puisqu’il ne s’agit plus que de validation et de renforcement autoentretenu des opinions, qui se cristallisent et se sédimentent toujours davantage. Ces biais de confirmation construisent finalement des communautés enfermées dans leurs propres convictions, refusant de faire société.

« Nos imaginaires humains sont formatés pour penser selon l’entonnoir de l’algorithme - si tu aimes ceci tu adoreras cela. Les récits qui s’ouvrent à nous sont fondés sur nos identités, car ce sont ces récits qui sont approuvés par le marché et les réseaux sociaux ».

« Les réseaux sociaux et notre quête de célébrité au sein de leur structure sont peut-être l’expression la plus pure de l’individualisme et de l’idéologie néocolonialiste thatchériens, qui nous voient nous transformer en marques individuelles scénarisées, et nous lancer comme des start-up tout en prétendant être « au service » de nos « communautés » en « occupant l’espace », comme si être fidèles à nous-mêmes était une énorme faveur que nous faisions à tout le monde » Sheena Patel

Ce morcellement du collectif favorise effectivement tous les replis identitaires, et notamment la revendication de fonctionnements cérébraux atypiques et divergents, qui devraient bénéficier de droits spécifiques.

En effet, force est de constater une propagande très active pour inscrire le mal-être adolescent et les vacillements identitaires au sein d’entités nosographiques réappropriées sur un mode identitaire. Je souffre, donc je suis – hyperactif, autiste, haut potentiel, dysphorique de genre, voire présentant un trouble dissociatif de l’identité…ce qui permet sans doute d’appartenir à différentes communautés dont les narratifs sont déjà établis.

Or, c’est à ce niveau que s’insinue une convergence des captures, entre les bulles de filtre algorithmique et l’extension des diagnostics de Troubles du Neurodéveloppement, dont le TDAH (Trouble Déficit de l’Attention avec Hyperactivité) et le TSA (Trouble du Spectre Autistique) sont les figures de proue – d’ailleurs, un acronyme inédit permet désormais de les rassembler : AuDHD, en proposant notamment de nouveaux profils attentionnels. Ainsi, des symptômes d’hyperfocalisation attentionnelle pourrait faire partie de ce tableau clinique créolisé…Dis moi comment et à quoi tu fais attention, et je te dirai qui tu es…

Certes, ces catégories peuvent en partie s’hybrider ; mais il s’agit alors de créer de nouvelles niches et sous-classes, susceptibles de faire émerger de nouveaux marchés. En arrière-plan, c’est toujours une forme d’appartenance innée, basée sur le fonctionnement cérébral, et plus ou moins enclose, qui est revendiquée. Un script existentiel complet, impliquant des façons d’être, de ressentir, d’entrer en relation, de désirer, d’aimer…et même d’avoir une attention dispersée. Seuls les miens, les mêmes, les cérébro-compatibles, pourront me comprendre.

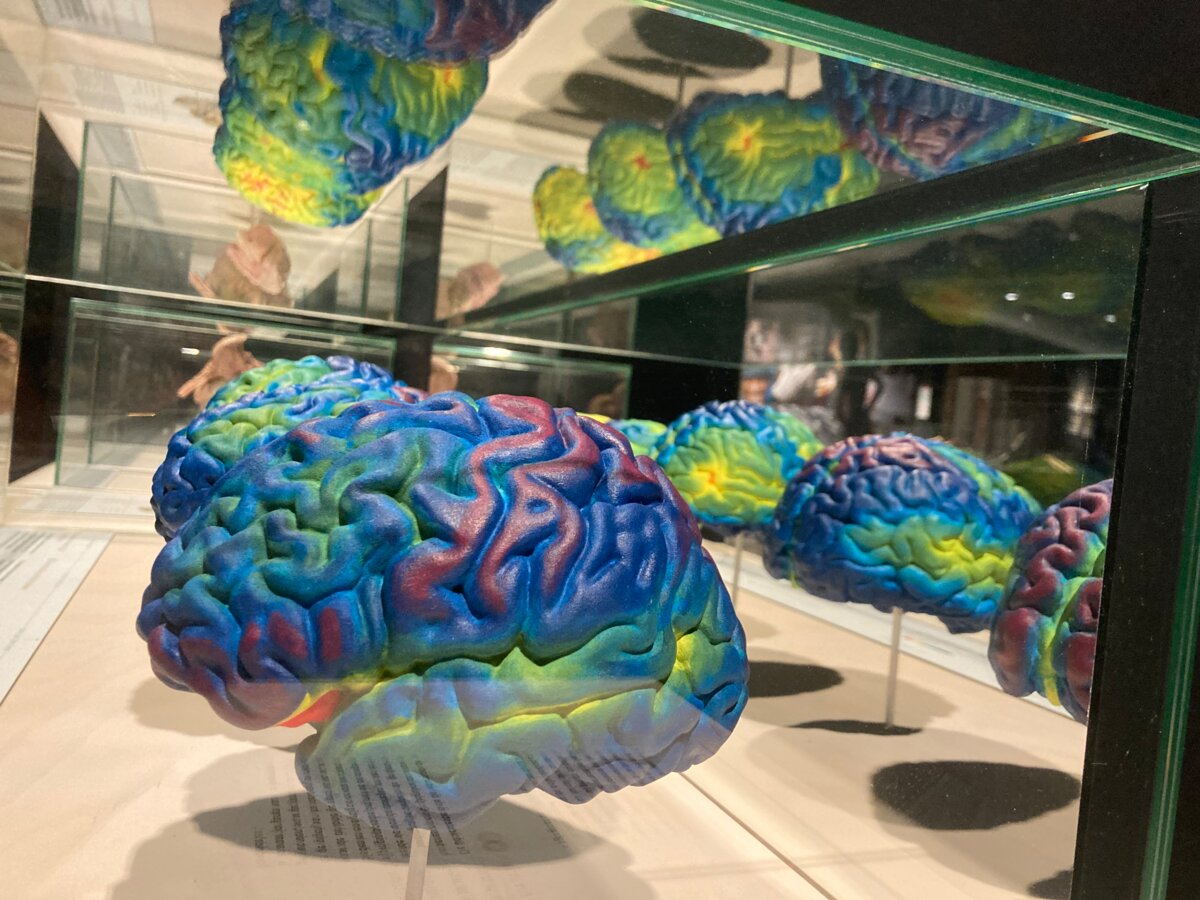

Agrandissement : Illustration 1

Et puis, si on croise le diagnostic de trouble attentionnel avec d’autres enjeux identitaires, c’est toujours pour affirmer des catégorisations cloisonnées, qui peuvent au mieux se renforcer mutuellement. En arrière-plan, se déploient une forme de lutte pour la reconnaissance, une recherche de confirmation de sa vérité, et une relecture de son histoire en termes de préjudice lié à l’absence de considération par les autres. Le diagnostic est alors vécu comme une réalisation baptismale, et la prescription d’un traitement comme une épiphanie. Paradoxale émancipation assujettissante…Certains prosélytes sont allés jusqu’à faire du diagnostic de TDAH une cause féministe ....

Voici donc les revendications de ce militantisme neuro-essentialiste : catégoriser les individus le plus tôt possible, car « un diagnostic précoce permet une meilleure compréhension de soi ». Dès lors, voilà le nouveau mot d'ordre émancipateur : « construire une société inclusive, c’est garantir à chacun·e un accès équitable au diagnostic »...Oui, c'est une discrimination intolérable contre laquelle il faut lutter : certain.e.s n'ont pas suffisamment accès à un étiquetage nosographique qui viendrait définir ce qu'iels sont. Il faut donc engager « une transformation structurelle » pour améliorer les procédures diagnostiques et « mettre en place des protocoles de repérage plus fins ». Vive l'émancipation et la subversion ! Soumettons-nous au management neuro-politique !

Comme le rappelle Claire Touzard, « la prolifération d’autodiagnostics prouve surtout la nécessité pour beaucoup de jeunes de trouver un sens à leurs difficultés d’adaptation ou à leur tendance à l’échec. Elle souligne aussi la nécessité de se fédérer dans des communautés d’entraide ». Mais pourquoi faudrait-il en arriver à se catégoriser de la sorte, en trouvant une explication médicale à son désarroi ? « Quelque part, être TDAH, c’est un tampon, un label qui permet de dire : "ce n’est pas ma faute si je n’y arrive pas" ». Cependant, cet usage tend finalement à dépolitiser et à désubjectiver les enjeux, dans la mesure où il témoigne d’une adhésion essentialisante et sérialisée à une identification normative…Se revendiquer neuro-troublé n’est donc pas un véritable échappement ni une résistance ; au contraire, il s’agit là d’une forme d’acceptation à l'égard d'une identité mise à disposition par les instances médicales hégémoniques et l’industrie pharmaceutique.

Le recours aux Centres experts, aux tests, aux procédures d’autodiagnostics ou d’intégration communautaire contribuent finalement à faire du diagnostic une étape d’un parcours identitaire balisé, pour ne pas dire une révélation victorieuse. Et les biais de confirmation ou de légitimation du ressenti sont toujours plus accentués, en deçà de toute rigueur scientifique. Suite à une immersion dans des communautés prosélytes et aux procédures d'influences et d'identification favorisant l'autodiagnostic, je suis convaincu d’être hyperactif : je vais donc sur un Centre référent, je performe les attendus, et je ressors avec la validation officielle de mon statut, et de mon identité.

L'usage intensif des algorithmes et de l’intelligence artificielle va également dans ce sens. De fait, le chatbot cherche à maintenir l’engagement de l’utilisateur en allant dans le sens de ses convictions, en le flattant, en renforçant ses auto-assignations – contrairement à un clinicien qui, au-delà de l’écoute indéfectible, peut aussi chercher à faire un pas-de-côté, voire à déconstruire certains modes d’aliénation. Une IA conversationnelle va caresser dans le sens du poil, flatter, valider les affirmations identitaires…Car les développeurs de ces technologies cherchent avant tout à profiter de la crédulité humaine, des biais cognitifs, des stéréotypes identitaires hégémoniques, etc. Ce type d’algorithme exploite l’accoutumance au fait d’être confirmé et légitimé dans ses convictions, en faisant l’impasse sur les affres de la subjectivation. L’IA veut capter, sans conscience ni éthique, et elle contribue ainsi à affermir les ressentis, les préjugés, les croyances, en les figeant…

En l’occurrence, la tendance à naturaliser et à essentialiser les troubles attentionnels s’intègre dans une forme de neuropolitique identitaire, qui vise à administrer des communautés de personnes agrégées en fonction de leurs caractéristiques neuro-génétiques – un vrai fantasme de technocrate gestionnaire…Dans la foulée de Deleuze et Guattari, on pourrait évoquer le passage - ou plutôt la coexistence- d'une société de surveillance, régie par un ordre disciplinaire et des dispositifs d'enfermement, vers une société de contrôle, caractérisée par une emprise sur les individus via des outils censés favoriser de nouvelles libertés. Désormais, il faut rendre désirable l'aliénation identitaire, en tant que mode de gestion des populations à même de déconflictualiser les antagonismes sociaux et de désamorcer les luttes politiques. Chacun doit effectivement être assigné à son fonctionnement cérébral, avec son traitement ad hoc.

Agrandissement : Illustration 2

D’où l’imposition d’une taxinomie hégémonique, les Troubles du Neurodéveloppement, TND…Terrifiante Nomination Divine, Totem Nosographique Dominant, Tragique Naufrage du Désir, Truc Non Défini, Toute Névrose Déniée, Tentative de Nourrir la Déculpabilisation…En tout cas, cette entité identitaire a permis une redistribution à la fois sur le plan des « savoirs », des pratiques, mais aussi des dispositifs réglementaires et des orientations politiques. En dépit d’un rassemblement totalement hétéroclite sur le plan scientifique, sans aucune fiabilité du fait de son inconsistance épistémologique, la catégorie de TND est effectivement devenue un instrument de gouvernance, avec des implications légales. De fait, cette entité « performative » présente un potentiel « subversif » et expansif, en ayant notamment la capacité structurelle d’absorber tout ce qui pouvait relever de la (pédo)psychiatrie. N’importe quel symptôme peut désormais être converti en un trouble neurodéveloppemental, auquel des protocoles validés et standardisés pourront être appliqués, indépendamment de toute contextualisation socio-historique. Les TND s’imposent donc comme un « signifiant pur », anhistorique, toujours déjà-là, au caractère nécessaire et essentialisé, en attente d’être enfin appliqué dans des dispositifs conformes. Ainsi, selon Evi Stivaktaki, ce discours proleptique a produit de « nouveaux objets ontologiques » qui le légitiment en retour en prescrivant une vérité garantie par la Loi.

De fait, ces procédures idéologiques tendent également à se fondre dans des entités juridiques et réglementaires, orientant de façon contraignante tant les mentalités que le cadre des pratiques. En conséquence, cette construction induit un forçage du droit, à travers des recommandations, cahiers des charges, décrets, arrêtés, etc. Par-là, il s’agit de mettre en conformité, en rapport avec la prétendue « naturalité » des TND. A défaut d’une consistance, cette entité instaure incontestablement un impératif axiologique et normatif qui se fonde sur la revendication d’un avènement résolutif de la Science. Or, cette réalité, confirmée sur un plan réglementaire, administratif et politique, ordonne ses propres formes institutionnelles : externalisation, plateformisation, privatisation, expertise, etc. A travers ce pouvoir prescripteur d’une Science d’Etat, le droit vient alors constituer une nouvelle « géographie » des prestations, et une nouvelle légitimation des intervenants. A ce niveau émerge une forme d’hétérotopie, un dispositif clôt sur lui-même, enclavé, qui crée un espace saturé, obturant tout interstice…

Dès l’enfance, il faut donc repérer, identifier, diagnostiquer, et enclore dans une catégorie - sans se préoccuper des facteurs d'environnement sous-jacents...

Voilà ce que tu es, voilà ce qui t’arrive, voilà ta trajectoire, voilà ton destin. Voilà comment nous allons te traiter, voilà comment nous allons te définir.

Désormais, tu es le représentant d’une classe, un exemplaire parmi d’autres. Tu pourras te reconnaitre, tu pourras revendiquer, tu pourras relire ton histoire.

Tout est livré, clefs en main : les préjudices, les affres existentielles, les éléments de discours, les droits et prestations, les services experts, les mouvements associatifs, les façons de penser et de vivre…Tu peux t’immerger dans ce prêt-à-porter, et ton entourage avec. Voilà que ta mère devient une « mère d’hyperactif », et voici qu’elle participe à des groupes de parents, qu’elle s’inscrit dans une association, qu’elle écrit un livre, qu’elle milite, fait du lobbying, se construit une reconnaissance et une carrière – enfin, à condition qu’elle appartienne à un milieu socio-économiquement privilégié. Tu es bien coincé, maintenant. A la mesure de la force de captation de ces diagnostics identifiants.

Agrandissement : Illustration 3

Du côté des adolescents, un prosélytisme très actif circule sur les réseaux, favorisant les auto-diagnostics et les explications identitaires qui permettent de colmater la souffrance. Plus besoin de faire face aux vertiges de la subjectivation, à l’indétermination angoissante de l’existence. Désormais, il n'y a plus de vie psychique, mais des identités neuronales, qui habitent des corps, et qui revendiquent une reconnaissance, c'est-à-dire un statut médico-administratif. Chaque soubresaut du désir doit devenir une sorte de micro-identité, réclamanant une officialisation. Cette quête de légitimation narcissique s'insère dans une forme de politisation consumériste du fonctionnement cérébral, allant de pair avec la dépolitisation du social. L'individu commande à la société de créer une catégorie pour lui-même, à partir de ses particularités neuronales. En contrepoint, le Commun tend à être récusé a priori comme oppressif. Et ce sont bien des fantasmes totalitaires de standardisation ontologique qui traversent alors les individualités, dès lors qu'il s'agit d'être marqué, irréductiblement, du berceau au linceul. L'identité ainsi préformée devient un salut et une condition nécessaire, s'inscrivant dans un script narratif, sous la coupe d'expériences uniformisées. Il faut épouser le stéréotype, se baptiser à travers une ritualisation qui consiste à s'autodésigner.

Là se croise une gouvernance qui veut manager des catégories cloisonnées de population, une forme d’instrumentalisation des neurosciences, certaines revendications communautaires, et les phénomènes de résonnance mimétiques des réseaux sociaux…Pour aboutir à une véritable capture identitaire.

Je suis hyperactif, je suis né comme cela, je suis comme ceci, je subis tels préjudices, je dois inexorablement prendre du méthylphénidate, je peux exiger tels ou tels aménagements, seuls ceux qui appartiennent à ma communauté d’identiques peuvent me comprendre…Mais les institutions doivent désormais s'ajuster à moi, à mon identité neuronale, à mes particularités cérébrales, à mon fonctionnement atypique. Le monde doit s'aménager pour m'accueillir, en respectant mon essence.

Paradoxalement -en apparence tout du moins -, cette agrégation identitaire permet de réinscrire des profils déviants au sein de cadres normatifs. Face aux difficultés croissantes d’intérioriser les exigences civilisationnelles d’autocontrôle et de régulation des comportements, le diagnostic permet effectivement de tisser de nouvelles formes de conformisme et de normativité hétéronome, sous l’égide des lobbying identitaires et de l’industrie pharmaceutique. Ainsi, alors que la prévalence officielle du trouble n’évolue pas significativement, le recours à la prescription croit sans cesse – par exemple, en Grande-Bretagne, il y a eu une augmentation de 800 % de la consommation de psychostimulant entre 1995 et 2015…

Certes, cette individualisation identitaire des problématiques en rapport avec les impératifs d’adaptation et de performance tend à reléguer les dynamiques relationnelles, sociales, politiques. C’est l’enfant qui est comme cela, c’est son identité, et il n’y a plus à s’intéresser aux logiques systémiques.

Est-ce pour autant un gage de déculpabilisation des familles ?

On pourrait, au contraire, penser que les parents se trouvent exposés à une véritable intensification de leur sentiment de responsabilité. Il faut effectivement qu’ils puissent non seulement garantir l’identification précoce de leur progéniture, mais aussi rendre compte de la bonne application des protocoles, de la mise en œuvre des prescriptions, de leur propre entrainement aux habiletés parentales, etc. Ce qui contribue sans doute à redoubler la charge mentale - en particulier des mères…-, et favorise le basculement d’une culpabilité ontologique, inhérente à la condition parentale, vers une culpabilité souterraine, plus insidieuse et torturante, en rapport avec l’application d’un cadre normatif extrêmement inflexible. N’y-a-t-il pas une corrélation entre la diffusion massive des « troubles neurodéveloppementaux » de l’enfance et le burn out parental ?... Cet épuisement fait-il partie du kit identitaire livré clés en main ?

Agrandissement : Illustration 4

Au final, qui y gagne ?...

Mais tout cela n'est-il qu'un vaste délire, comparable aux affabulations créationnistes ? D'ailleurs, peut-être suis-je moi-même victime d'une bouffée paranoïde identitaire, me prétendant médecin, préoccupé par l'enfance ? En l’occurence, les vrais experts ne devraient même pas s'appesantir sur de telles élucubrations, car "on ne peut pas jouer aux échecs avec un pigeon. Il va juste renverser les pièces, déféquer sur l’échiquier et aller roucouler plus loin qu’il a gagné"...

Cependant, Sébastien Henrard, neuropsychologue, spécialiste/formateur prodiguant des cours aux professionnels de santé sur la prise en charge du TDAH, a fait cet effort de démonter méthodiquement toutes ces fumisteries et ces faits alternatifs, en se basant sur une démarche extrêmement rigoureuse et des preuves indéniables. Ouf, merci ! On est sauvé, plus besoin de faire attention....Alors, bon vent, et hasta la vista, baby !

"Lost in a Roman wilderness of pain

And all the children are insane

All the children are insane

Waiting for the summer rain, yeah"

The End, The Doors