Les skinhead sont de grands sentimentaux. Ils peuvent pleurer, rougir, se perdre en mélancolie pour une skinhead girl.

Les skinheads sont de grands mélomanes, s'égarant dans les nuances infinies d'un Blue Beat ou d'un ska, d'un Two Tone ou d'un rock steady, d'un street punk ou d'un Oi, d'un style bootboy ou mod...

Les skinheads sont des dandys, élégants et raffinés, coquets même, appréciant au millimètre la taille d'un favori ou d'une coupe de cheveux, veillant au pli toujours marqué de leur jean-cigarette, à l'éclat impeccable de leurs brodequins cirés ou à la qualité de la laine de leur pardessus cintré. « Les vrais skinheads avaient des principes. (...) Il n'était pas question d’embaucher des chevelus. Entre la lame n°1 et la lame n°4 de la tondeuse, c'était le critère. Il tenait aussi à ce que les gars mettent une chemise Fred Perry ou Ben Sherman pour aller bosser, avec une préférence pour les 501 ou les Sta-Prest question futal, appréciait bien un Harrington, ne refusait pas le flight classique oï. Pas de capuche. Un Crombie de laine était plus que bienvenu, même s'il reconnaissait qu'une tenue plus plus souple était plus pratique pour conduire. » Pour un peu, on se croirait dans un catalogue de marques façon Brett Easton Ellis.

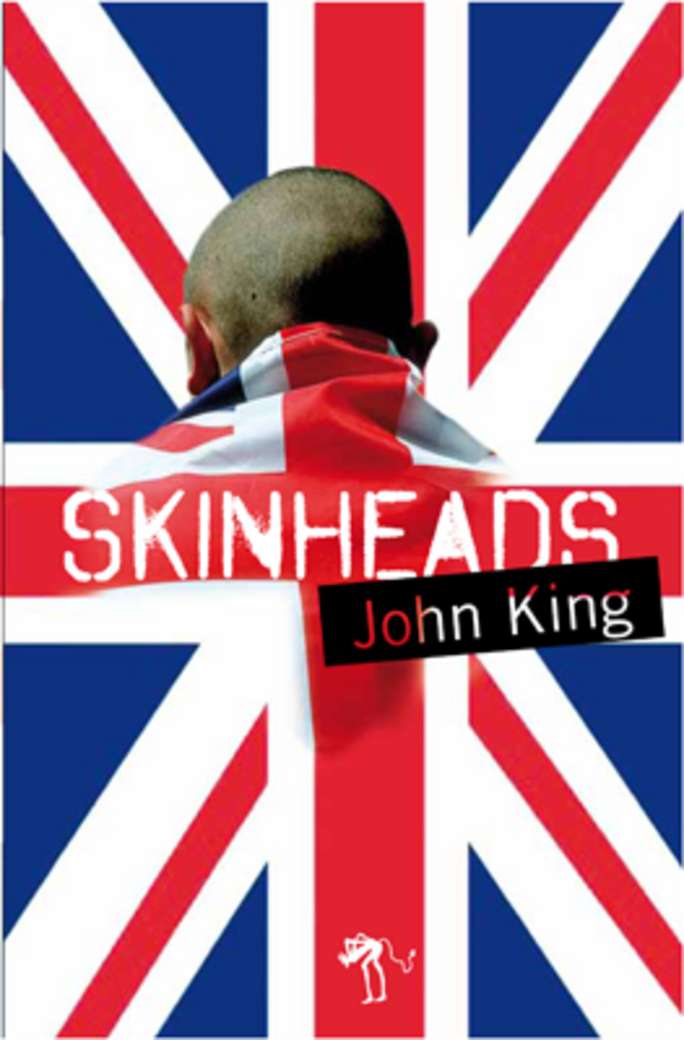

Il ne faut pas croire ceux qui y voient une bande de crétins néo-nazis, ultra-violents, buveurs de bière tiède, le crâne cabossé, rasé à blanc, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est souvent cela, ce n'est pas que cela et Skinhead, le roman de John King, a le mérite de le rappeler. Jusque-là, cet épigone d'Irvine Welsh donnait plutôt dans la littérature hooligane, avec notamment une trilogie remarquée, Football Factory, La Meute et Aux couleurs de l'Angleterre. Pour ce livre-ci, pas besoin des feuilles de match du championnat anglais. Un plan du Londres pas touristique ou un vieux jukebox Rock-Ola sont mieux adaptés.

Skinheads est l'histoire d'une famille ou d'une bande (pour les skins, c'est idem), spécifiquement prolétaire et parfaitement anglaise, vu à travers trois générations d'une même famille.

Il y a Terry English – le patronyme est trop beau pour être vrai – « le skin original », patron d'une entreprise de taxis, bientôt cinquante ans, pas bien dans son assiette. Pour lui, « être un skinhead, c'est directement lié au son de la Jamaïque – le rythme suspendu et les voix brutes du reggae – et c’est The Israelites de Desmond Dekker and The Aces qui donne le coup d’envoi. » Et le livre n'est que cela : une longue playlist de raretés, bootlegs, incunables jamaïcains et 45-Tours siglés Trojan. Pour lui, « être un skinhead c'est sortir de la maison – traîner avec les potes devant un mug de café brulant – au coin de la rue – et mieux que tout c'est filer au Club des jeunes – où il peut exhiber ses Brutus. (...) Beaucoup de skinheads sont de très jeunes gens – seuls, il n'auraient pas grande chance de s'en sortir – un gamin ne peut pas grand chose face à un mec de 30 ans – mais ensemble personne ne va les faire chier – le nombre fait la force – c'est ça le pouvoir du peuple – c'est ce que disent les hippies ».

Il y a Ray, son neveu, bonehead, « un dingue, un méchant, dans la tradition de Slade », loin d'être décérébré, mais « préférant la poésie populaire de Jimmy Pursey (le chanteur de Sham 69) à celle de Byron et de Shelley », ayant le plus grand mal du monde, surtout, à contenir sa rage. Pas (seulement) contre les Pakis pauvres de son quartier – « ce pays a toujours accepté les demandeurs d'asile. C'est ça qui nous a rendu forts, pas les compagnies des Indes ni l'esclavagisme. Il ne faut pas se tromper d'ennemis » –, mais contre l'Etat, l'Europe, les travaillistes et les conservateurs; «les pirates somaliens et les maquereaux serbes», tout ce qui est à plus d'un jet de manche de pioche de son champ de vision.

Ray-la-boule (comme on parle d'un coup de boule) a aussi une vision toute personnelle de l'histoire de la musique: « la musique traditionnelle britannique exportée en Amérique avec les premiers colons, puis requinquée par la liberté de classes du Nouveau Monde, mutant vers le bluegrass et le hillbilly, puis les nouveaux mode de production et l'approche plus aggressive des descendants la transformaient en rockabilly et rock'n'roll et l'enregistraient sur cire, les ancêtres britanniques la récupéraient de l'autre côté de l'eau, les Teds (les teddy boys édouardiens) bâtissaient un culte autour de la musique, l'Angleterre réinventait un son et le rebalançait avec les (Rolling) Stones et donnait naissance à une nouvelle tribu avec les mods, l'ouverture d'esprit des Anglo-Saxons les autorisant à picorer et grignoter dans le boogie-woogie, le rythm and blues, le reggae, puis le rock, sur quoi le son boot boy (proto-glam rock à tendance footbalistique) devenait le punk, et la mutation s'accélérait encore, à rebours avec 2-Tone (label de ska à damier), le Oi frappait un grand coup et décapitait les branleurs qui s'employaient à faire du punk synthétique (de la new wave, donc) »

Et il y a le tout jeune Lol – Laurel en hommage à Laurel Aitken –, fils du premier, quinze ans, qui tente la jonction du skin et du skate. Déjà loin de l'atavisme skinhead, où tout est étroit et comprimé, les corps, les sentimentes et les idées. Loin de cette fierté prolétaire effrayée par « l'éradication du sentiment d'appartenance et la destruction de la responsabilité personnelle ». Il écoute Rancid (du punk) autant que 50 cent (du rap), voire des groupes de fusion américaine. Il est presque l'un de ces hippies honnis, « dégueus, infects, puants, flemmards, des rats ». Pourtant, résume Ray, « la Oi et le punk étaient censés rapprocher les prolos, pas les diviser davantages. »

L'argument de John King est faible – le patriarche sentant la vieillesse venir décide de rouvrir un club de billard et s'amourache de sa jeune secrétaire – et la démonstration – non, les skinheads ne sont pas de méchants garçons, juste des prolétaires avec une conscience de classe – un peu lourde à force d'être répétée de page en page. Mais King sait utiliser quelques artifices d'écriture pour varier les voix et les points de vue, il excelle à camper des personnages réalistes, le cœur et le cri au bord des dents. Pour peu qu'en plus, le roman permette de découvrir ou de retrouver quelques airs oubliés, sa lecture ne saurait être, totalement, une perte de temps.

- Skinheads, de John King, traduit de l'anglais par Alain Defossé, Au Diable Vauvert éd., 390 p., 22 euros,

- Ecouter aussi :

dans l'édition Silence Comme par Maggie

dans le journal Comment la Jamaïque a «colonisé» la musique britannique