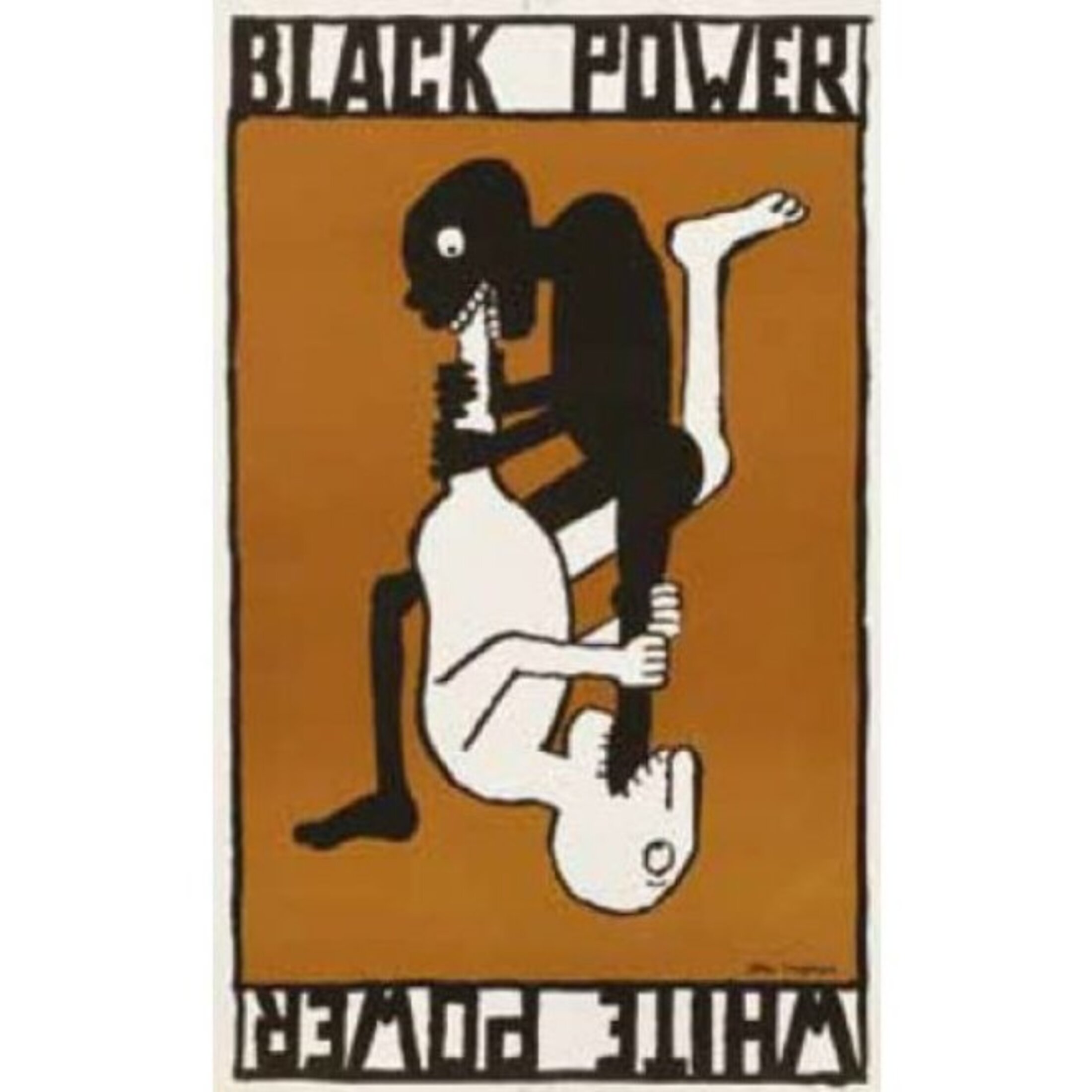

Agrandissement : Illustration 1

Pap Ndiaye a nommé le 13 avril cinq nouveaux membres au Conseil des sages de la laïcité : Gwénaële Calvès, professeure de droit public à l’université de Cergy-Pontoise, directrice du DU Laïcité et Principes de la République , auteure de « La laïcité » (Repères, La Découverte) et de « Territoires disputés de la laïcité » (PUF) ; Christine Darnault, agrégée de lettres classiques, professeure de collège puis de lycée, chargée de mission Laïcité valeurs de la République dans l’académie de Créteil de 2019 à 2020 ; Jacques Fredj, historien, directeur du Mémorial de la Shoah ; Thomas Hochmann, professeur de droit public, spécialiste du négationnisme et d’Alain Policar, chercheur associé au Cevipof (Sciences Po). La nomination de ce dernier a suscité des polémiques qui se signalent par leur médiocrité. Son nom est associé au « wokisme » sans analyse de son œuvre. Dans le pire des cas, cela va jusqu’à l’imputation criminelle.

Agrandissement : Illustration 2

Alain Policar est un auteur que nous suivons depuis longtemps. Son œuvre illustre bien l’évolution actuelle des thèses antiracistes et de ceux qui les combattent à des titres divers. Son précédent livre « L’universalisme en procès » a fait l’objet d’une recension dans la présente édition. Que nous dit-il dans son nouvel ouvrage « La haine de l’antiracisme » (Editions Textuel) ? Il s’agit d’un livre d’entretiens avec Régis Meyran, anthropologue, collaborateur des magazines Sciences Humaines et Pour la Science, auteur de "Claude Lévi-Strauss, un regard neuf sur l'autre", "Le Mythe de l'identité nationale", "Les pièges de l'identité culturelle" et directeur de la collection "Conversations pour demain" chez Textuel. Alain Policar et Régis Meyran ont notamment coordonné un numéro de la revue "Raison présente" intitulé "L'anthropologie et ses raisons". Les transformations de l’antiracisme sont inventoriées. La première est la réintroduction du mot « race » dans le vocabulaire militant. Alain Policar s’en inquiète moins qu’il y a deux ans lorsqu’il avait publié « L’inquiétante familiarité de la race ». Il souligne : « Il ne faut pas subordonner le combat antiraciste à l’existence ou non des races. Il est avant tout un engagement philosophique et moral ». Une lacune importante peut être relevée : l’auteur ne s’interroge pas sur l’usage quotidien, dans la vie courante comme sur les réseaux sociaux, de termes raciaux pour désigner les personnes en fonction de leur apparence physique. Une certaine extrême-droite s’en félicite : « les wokes ont réussi à casser le logiciel républicain ». Par ailleurs il est regrettable que l'auteur se borne à évoquer "des chercheurs très estimables comme Gérard Noiriel et Stéphane Beaud" sans s'affronter à leurs analyses des transformations de l'antiracisme.

Une autre transformation de l’antiracisme est celle qui a été décryptée par Jean-Michel Chaumont dans son livre « La concurrence des mémoires » (La Découverte) : entre le génocide des juifs (celui des tziganes n’est pas évoqué) et les crimes de la colonisation. Alain Policar conteste « la différence fondamentale, presque ontologique » entre les deux. Il écrit : « Il me semble qu’il existe une structure élémentaire de la haine et du racisme qui s’exprime de la même façon dans les deux cas ».

Alain Policar propose une « généalogie de l’anti-antiracisme ». Il appelle ses partisans des « nationaux-républicains ». Il cite nombre d’auteurs dont Pierre-André Taguieff avec lequel il a travaillé, notamment pour le riche « Dictionnaire historique et critique du racisme » (PUF). Tout en reconnaissant ses apports, il le désigne maintenant comme « un chercheur militant ». Alain Policar n’hésite pas à mettre en cause « l’embrigadement du Crif (et autres officines de propagande) dans la cause israélienne à l’origine d’un basculement à droite de nombreux Juifs de France à partir de 2007, voire à l’extrême-droite quelques années après ». Il mentionne le « Printemps républicain », « L’Observatoire du décolonialisme » et le « Laboratoire de la République », think tank créé par Jean-Michel Blanquer investis contre une « vague identitaire ». Il diagnostique « un esprit assez proche du maccarthysme ». Et une réduction du patriotisme républicain historique à un nationalisme hostile.

Répondant à Régis Meyran qui évoque Charlie hebdo ainsi que « le détournement des idées féministes par des partis nationalises dans la guerre contre l’islam », Alain Policar note que « Charlie se soit transformé aujourd’hui, cela me paraît peu contestable ». Mais il affirme clairement : « Il ne faut pas transiger avec la liberté d’expression. A ce titre, la liberté de ton de Charlie Hebdo doit être défendue sans faille ». On ne saurait mieux dire.

Agrandissement : Illustration 4

Dans la partie traitant de « l’identitarisme et ses ravages », Alain Policar accepte la validité de la notion de « privilège blanc ». Les « Blancs » étant censés être inconscients du fait que leurs droits seraient respectés. En admettant même que ce respect soit réel, on ne voit pas en quoi cela constituerait un « privilège ». Quelles que soient les personnes concernées, c’est le manque de respect de ces droits qui doivent être dénoncé. On peut toujours espérer : « si on stigmatise les Blancs pour leur détention de ce privilège, on comment une erreur grave ». Le flux quotidien sur les réseaux sociaux balaye ce souhait.

La série de questions et de réponses sur l’universalisme est riche de pistes de réflexion et d’approfondissement. Alain Policar se réfère à nombre d’auteurs pour tenter de trouver un équilibre entre le relativisme qui voudrait que chaque culture reste cantonnée en elle-même et un « universalisme de surplomb » éradicateur de la diversité humaine. Il propose de construire un « universalisme pluriel » bien illustré par une phrase de Léopold Sédar Senghor qui pourrait être la conclusion ouverte de cet ouvrage : « L’orgueil d’être différent ne doit pas empêcher le bonheur d’être ensemble ».