Moyen–Orient , Genèse du chaos

Et si on y regardait de plus près ?

A- Les USA mettent le doigt dans l’engrenage. Promotion de l’Islamisme activiste.

1- Etat des lieux avant le grand chambardement (dont l’origine est l’année 1971).

L’Amérique des années 70 était en proie au doute et à la peur pour avoir été secouée, à l’intérieur et à l’extérieur, pendant deux décennies, par des émeutes raciales frôlant la guerre civile, par le scandale du Watergate et surtout par la chute de Saïgon, en 1975, qui ramena au pays une armée vaincue, meurtrie et démoralisée. La guerre du Viêt-Nam s’était révélée ruineuse pour les USA.

La crise économique de cette époque, appelée « premier choc pétrolier » commença en réalité en 1971. Pour détourner notre regard de leurs turpitudes , certains avaient jugé utile de nous faire croire que cette crise était due au seul embargo des producteurs de pétrole arabes (OPEP) qui auraient manifesté leur mauvaise humeur en réaction à l’alignement des USA derrière Israël durant la guerre du Kippour (octobre 1973).

Certes, l’embargo fut proclamé le 20 octobre 1973. Or, la crise - pétrolière et financière à la fois- était devenue patente dès mars 1973 - soit presque 7 mois avant l’embargo. Dès le 18 avril 1973, le Président Nixon tira, devant le congrès, les conclusions qui s’imposaient, et déclara : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3817 « Today, the Energy resources which have fueled so much of our national growth are not sufficiently developed to meet the constantly increasing demands which have been placed uponthem. The time has cometo change the way we meet these demands ».« Aujourd’hui, nos ressources en énergie- qui ont tant contribué à notre croissance nationale - ne sont plus suffisantes pour répondre à l’attente des demandes sans cesse croissantes. Le temps est venu de les reconsidérer ».

Non, la crise, appelée « choc pétrolier », date de 1971. Et pour cause ! Cette année-là, trois clignotants de gestion se mirent simultanément en mode alarme :

1) pour obvier aux conséquences désastreuses nées de la lourde charge de la guerre du Viêt-Nam- qui avait vidé les caisses de l’Etat - les USA avaient fait tourner la planche à dollars outrageusement et mis en circulation une quantité de monnaie qui excédait de beaucoup la garantie matérialisée par leur réserve d’or. La banqueroute menaçait.

2) L’inflation galopante et le décrochage de la balance commerciale força Nixon à des extrémités spectaculaires. « En août 1971, il décide la non convertibilité du dollar en or et une taxe de 10 % sur les importations, mesures complétées par une politique intérieure de redressement .Le sens de cette décision est clair : profitant de leur position économique dominante , les Etats-Unis ont pris des mesures équivalant à une dévaluation du dollar , mais en rejetant les conséquences néfastes sur leurs partenaires, invités d’une manière pressante à réévaluer leurs propres monnaies » source : J.-M. Albertini , p.168, les rouages de l’économie nationale.

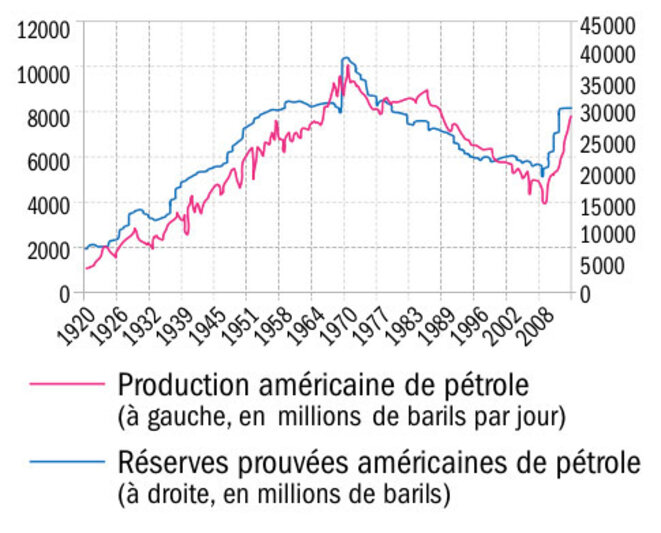

3) le pic de production de pétrole américain fut atteint en 1971 (cf. courbe ci-dessous).

Ces manquements des USA à leurs responsabilités révoltèrent les pays producteurs de pétrole, certes, mais pas seulement eux. J.-M. Albertini ajoute, p.168 : « Il devint de plus en plus improbable que les Etats-Unis puissent rembourser en or tous les dollars détenus par les étrangers ». L’érosion monétaire résultante poussa ces fournisseurs, par prudence, à convertir leurs dollars excédentaires en or, ponctionnant d’autant les réserves américaines. D’où le découplage dollar/or entrepris, en catastrophe, pour sauver « le soldat Fort Knox ».

En 1950, la réserve fédérale possédait pour 22,8 Milliards de dollars en or. «(…) depuis, cette date, note J.M. Albertini, le stock d’or n’a fait pratiquement que diminuer, car une partie des détenteurs de dollars a demandé aux Etats-Unis leur remboursement en or. Ainsi, en 1970, les Etats-Unis ne possédaient plus que 11,8 Milliards de dollars en or, alors que les dollars (monnaie) détenus par les étrangers se montaient à 43, 7 Milliards ».

Afin d’éviter la banqueroute, les Etats-Unis demandèrent à leurs fournisseurs et alliés de soutenir le cours du dollar en achetant du dollar monnaie contre de l’or pioché dans leurs réserves respectives. J.-M. Albertini poursuit : « En 1968, on dut renoncer : tous les stocks d’or des banques d’émission n’auraient pas suffi à lutter contre les spéculateurs désireux de se débarrasser de leurs dollars ».

Ce fut alors un peu le chacun pour soi. Ces pays détenteurs de trop de dollars finirent par faire tourner la planche à billets à leur tour. Ces émissions de suppléments de monnaies domestiques gonflèrent ainsi dangereusement l’inflation .Résultat : une sévère perte de confiance suivie d’une forte dévalorisation du dollar.

Le système coulait. Son colmatage devenait impératif. En août 1971, Nixon ordonna donc la suspension de la convertibilité du dollar en or ; en mars 1973, le régime de changes flottants fut adopté ; en 1976, le système « étalon or » fut abandonné. Désormais, la valeur du dollar suivait la loi de l’offre et de la demande comme le ferait celle d’une marchandise lambda. Les marchés étaient, dès lors, livrés aux embardées du cours du dollar.

Courbes de production et d'importation de Pétrole, USA (le Pic est en 1971). https://www.bing.com/images/search?q=pic+du+petrole+usa&view=detailv2&qpvt=pic+du+petrole+usa&id=63F58DC5C29943FCE1A995F94405DC306E5C2D78&selectedIndex=12&ccid=bonBydQR&simid=608046084812703661&thid=OIP.M6e89c1c9d411a6474ca5af7393592905o0&ajaxhist=0

Aux USA , les années 70 se caractérisèrent , sur le plan économique , par une stagflation , c’est- à -dire une croissance lente combinée à un taux d’inflation élevé, dont les résultantes furent : 7% de chômeurs , une inflation à 11% et des taux d’intérêts à 15% .Les coûts des prêts (hypothécaires , pour achats de voitures , et aux entreprises ) devinrent prohibitifs .

Les USA étaient aux abois ; ils optèrent pour la fuite en avant :

a) dès 1971, ils imposèrent aux producteurs de pétrole de vendre en dollars US.

b) Les pays consommateurs furent obligés de suivre le mouvement ; ils doivent, depuis, changer en dollars impérativement leurs monnaies domestiques – pourtant des devises : francs, yens, lires, livres (etc…) - en dollars pour pouvoir régler leurs notes de pétrole.

c) Les USA firent de nouveau tourner la planche à billets pour fournir en dollars les pays consommateurs de pétrole.

L’Amérique venait d’inventer la pompe à dollars tournant à perpétuité pour peu qu’on l’alimentât en encre et en papier vierge.

Nota :Un pays en proie à une crise financière, du fait de ses propres turpitudes, qui dévalue sa monnaie, rogne sur la richesse de chacun de ses citoyens. Que dire des USA qui dévaluaient- sans le dire- le dollar, monnaie étalon ? Ils rognaient sur les richesses de pays souverains dont le seul tort était de croire aux accords de Bretton Woods. Aussi, n’était-il pas compréhensible que ces pays perdissent leur sang-froid ? Le premier pays à renâcler sous le harnais – avant les pays arabes- fut l’Allemagne Fédérale.

Une partie seulement de ces dollars retourne aux USA pour y demeurer ; elle devient dette exigible, et donne lieu à une contrepartie matérielle immédiate .La masse circulante, elle, représente autant d’importation gratuite pour les USA : les petro-dollars n’ont plus d’odeur.

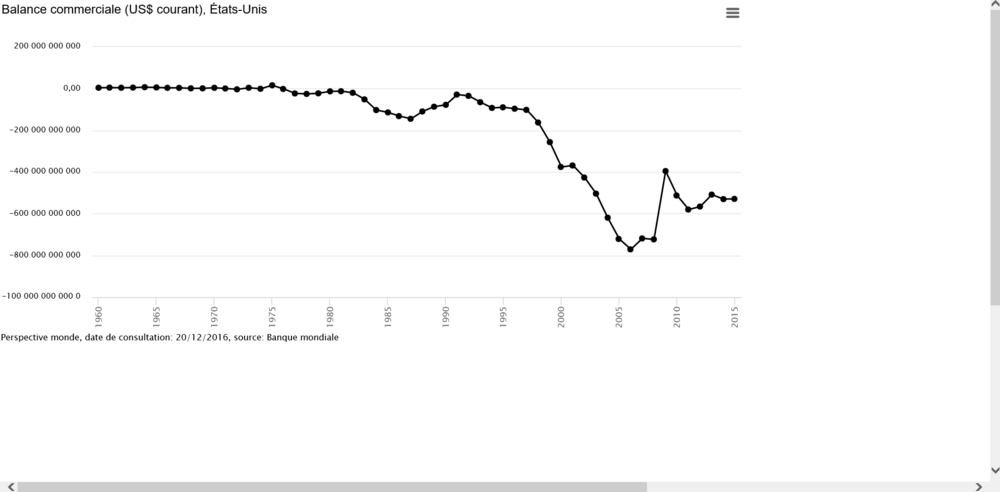

Toutes ces dettes devraient rester muettes tant que ces pétrodollars ne reviendraient pas en Amérique, avaient fait mine de croire les décideurs ; il incombait aux USA, alors, de maintenir leur balance commerciale en équilibre.

Or, cet équilibre tient de l’ « Arlésienne ». Sur une période allant de 1971 à 2015, jamais la balance commerciale américaine n’a réussi à atteindre cet équilibre salutaire tant espéré (1974 excepté). Pour la seule année 2006, le déficit de la balance commerciale frôlait 800 milliards de dollars, il est de 700 milliards pour 2005, idem pour 2007.

L’Amérique vit en parasite sur le dos du monde. Cf. courbe,Source :http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=USA&codeStat=NE.RSB.GNFS.CD&codeStat2=x

C’est dire combien le pétrole est, pour les USA, la poule aux œufs d’or.

Aussi, quand le Shah d’Iran – un grand allié - fut renversé, en 1979, un vent de panique souffla. Et ce, d’autant mieux que les radicaux islamiques, dirigés par l’Ayatollah Khomeiny, reprochaient aux Américains l’inconditionnel soutien au Shah et les tenaient pour responsables du coup d’état contre Mossadegh (en 1953). Les USA se retrouvèrent en butte à une contestation sansprécédent dont le point d’orgue fut l’attaque de l’ambassade américaine et la prise en otage de ses diplomates. Depuis, les USA vouent aux Iraniens une vindicte au moins égale à celle inspirée par Cuba.

L’instabilité politique ne se limita pas là. Cette même année, l’Arabie Saoudite subit une attaque terroriste de grande ampleur ; la grande mosquée de la Mecque fut investie par un commando qui fut éliminé dans un bain de sang.

Or, l’Arabie Saoudite est le « levier » qui permet aux Américains de réguler le cours du pétrole .Ces derniers, échaudés par le premier choc pétrolier, assistèrent impuissants au déclenchement du second. L’instabilité politique naissante n’arrangeait en rien la situation.

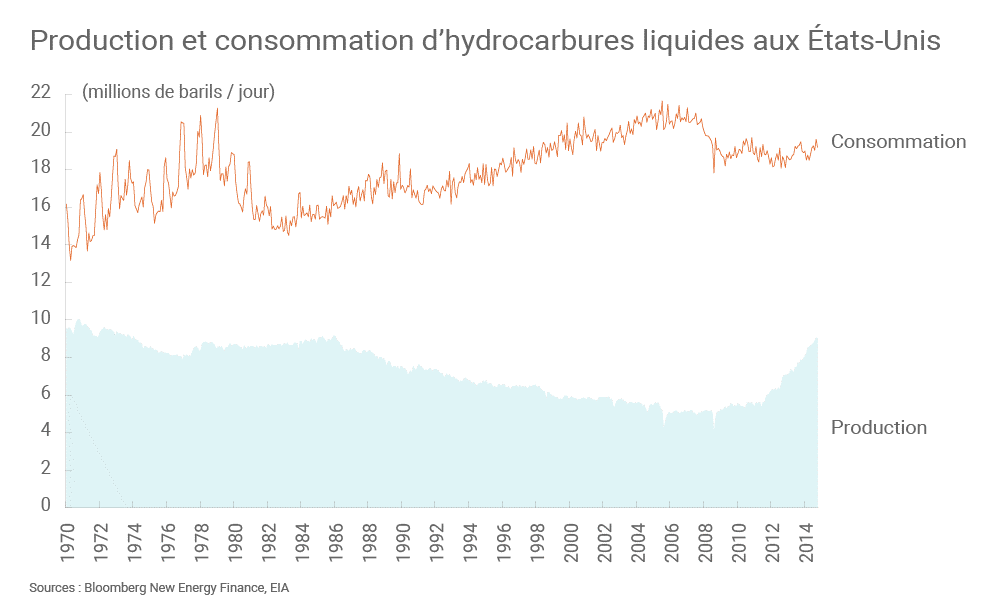

L’angoisse était d’autant plus grande que la quote-part du pétrole provenant de l’étranger ne cessa de croître et atteignait près de 50 % de la consommation nationale en 1976 et même 60% en 1980. Il fallut se rendre à l’évidence : l’american way of life, basée sur le mouvement, donc sur un pétrole bon marché, était remise en cause par la situation internationale. Non seulement le pays se révélait dépendant mais, en plus, se trouvait sous la menace née de l’instabilité des pays, jusque-là alliés solides, tels que l’Iran et l’Arabie Saoudite

Tout en prônant une politique de réduction de la consommation intérieure (le peuple n’en voulut pas ; elle échoua rapidement) Carter, constatant que le Moyen–Orient occupait plus que jamais une position stratégique de premier plan, mit en route ce qu’on appela, plus tard, la Doctrine Carter. Le premier acte en fut la création du RDJTF (corps expéditionnaire de déploiement rapide coordonné) : structure, dans laquelle les plans prévisionnels de Paul Wolfowitz viendraient s’intégrer graduellement à la politique du moment.

Le Moyen-Orient et son pétrole étaient, plus que jamais, dans la ligne de mire.

2- La raison du plus fort.

Mais pour rendre crédible, aux yeux de tous, cette menace, il fallait que les USA devinssent la seule superpuissance. Ronald Reagan s’y attela ; dès sa prise de fonction, il déclara : « La défense nationale ne peut être contrariée par une question de budget ». Résultat : sur les deux mandats de Ronald Reagan, la croissance des dépenses militaires fut de 35 %, en dollars constants.

Le Président Reagan, ayant fait sienne la Doctrine Carter, déclarale golfe persique d’intérêt vital pour la sécurité nationale des USA. le RDJTF fut aussitôt transformé en CENTCOM (1983) http://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/centcom.htm. Doté de moyens décuplés, ce dernier avait pour mission prioritaire laprotection de l’Arabie Saoudite.

La Présidence Reagan se caractérisa par un libéralisme assumé et la mise en place d’une superpuissance militaire : au premier de créer la richesse qui, selon lui, par percolation, finirait bien par irriguer toute l’économie au bénéfice de tous ; à la seconde de lever tous les obstacles qui adviendraient.

L’URSS qui avait envahi l’Afghanistan en 1979 (malgré l’opposition d’Andropov, encore responsable du KGB) était en butte à une farouche résistance afghane. Le Pentagone vit là une occasion d’affaiblir l’Union Soviétique et entreprit de pourvoir en armement le soulèvement afghan.

3- Cynisme d’ «Odin », Dieu au marteau aussi leste que ravageur.

Un blog mediapart reproduit une photo de l’article de Vincent Jauvert, Nouvel observateur, daté du 15 /01/ 1998. Le journaliste, interviewait Zbigniew Brzezinski – qui fut conseiller à la sécurité, dans le gouvernement Carter https://blogs.mediapart.fr/belab/blog/271216/source-le-nouvel-obs-15011998-oui-la-cia-en-afghanistan-avant-les-usa

. Citant les mémoires de Robert Gates, ancien directeur de la CIA, le Nouvel observateur demanda : « les services secrets américains ont commencé à aider les moudjahidines afghans 6 mois avant l’intervention de l’Union Soviétique, vous confirmez ? » . A Brzezinski de répondre : «Selon la version officielle de l’histoire, l’aide de la CIA aux moudjahidines a débuté courant 1980, c’est-à-dire après que l’armée soviétique eut envahi l’Afghanistan, le 24 décembre 1979. Mais la réalité gardée secrète est tout autre : c’est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l’assistance clandestine aux opposants du régime prosoviétique de Kaboul. Et ce jour-là j’ai écrit une note au président dans laquelle je lui expliquais qu’à mon avis cette aide allait entraîner une intervention militaire des Soviétiques ». « Cette opération secrète était une excellente idée. Elle a eu pour effet d’attirer les Russes dans le piège afghan et vous voulez que je le regrette ? Le jour où les Soviétiques ont officiellement franchi la frontière, j’ai écrit au président Carter, en substance : « Nous avons maintenant l’occasion de donner à l’URSS sa guerre du Viêt-Nam. » De fait, Moscou a dû mener pendant presque dix ans une guerre insupportable pour le régime, un conflit qui a entraîné la démoralisation et finalement l’éclatement de l’empire soviétique. ».

Le Nouvel Observateur : « Vous ne regrettez pas non plus d’avoir favorisé l’intégrisme islamiste, d’avoir donné des armes, des conseils à de futurs terroristes ? »

Zbigniew Brzezinski : « Qu’est-ce qui est le plus important au regard de l’histoire du monde ? Les talibans ou la chute de l’empire soviétique ? Quelques excités islamistes ou la libération de l’Europe centrale et la fin de la guerre froide ? »

Le Nouvel Observateur : « Quelques excités ? Mais on le dit et on le répète : le fondamentalisme islamique représente aujourd’hui une menace mondiale ».

Zbigniew Brzezinski : « Sottises. Il faudrait, dit-on, que l’Occident ait une politique globale à l’égard de l’islamisme. C’est stupide : il n’y a pas d’islamisme global. Regardons l’islam de manière rationnelle et non démagogique ou émotionnelle. C’est la première religion du monde avec 1,5 milliard de fidèles. Mais qu’y a-t-il de commun entre l’Arabie Saoudite fondamentaliste, le Maroc modéré, le Pakistan militariste, l’Egypte pro-occidentale ou l’Asie centrale sécularisée ? Rien de plus que ce qui unit les pays de la chrétienté ».

L’Administration Reagan poursuivit à un rythme soutenu cette aide, en armement et en dollars, à la résistance afghane qu’elle qualifiait de « combattants de la liberté ». En butte à la pugnacité de ces derniers, l’armée soviétique s’enlisa ; les missiles légers Stringer, d’origineUS, rendirent le ciel peu sûr pour ses avions et hélicoptères ; les obus perceurs de blindages devinrent la hantise des tankistes.

Epuisée dans cet engagement, l’URSS finit par renoncer et se retirer en 1988. Elle ne put surmonter l’onde de choc née de cette aventure afghane et cessa d’exister en décembre 1991.

4- Devenu inutile pour les USA, l’Afghanistan fut abandonné à son propre sort.

L’Afghanistan, qui jusqu’alors recevait armes et dollars à profusion, fut, du jour au lendemain, abandonné à son sort. Les seigneurs de la guerre, devant la raréfaction des subsides, tournèrent leurs armes les uns contre les autres.

Le commandant Massoud entreprit bien de convaincre les Européens de l’aider à instaurer une plate-forme d’entente nationale ; Il trouva porte close partout. L’Afghanistan - hier encore pays des « combattants de la liberté» - n’étant plus nécessaire aux USA, devint, pour tous, un « bâton merdeux ».

5- Il n’y eut plus qu’un seul coq dans la basse-cour mondiale.

La décadence de l’URSS sonna le glas du bloc communiste né des « Accords de Varsovie » - Warchavski Dagavor, l’alliance contrebalançant l’OTAN. Malgré le déclin manifeste du grand rival russe, le Pentagone continuait à se prévaloir du danger communiste pour que perdure la généreuse adduction de subsides accordés par l’administration Reagan.

Nota : non seulement l’OTAN - qui n’avait plus d’adversaire à contenir- survécut à son homologue, le Warchavski Dagavor, mais se trouva investi d’un surprenant intérêt subit : c’est à qui courait le plus vite pour en faire partie. Même les dirigeants d’états historiquement jaloux de leur indépendance – Etats qui pourtant avaient investi en armement nucléaire pour garantir leur libre arbitre - se rangèrent derrière sa bannière. Soyons juste, non seulement il était agréable d’être du côté du manche du marteau d’Odin mais, en plus, la perspective de participer à la curée - sans grand danger- faisait saliver plus d’un. Tant pis pour le grand Charles.

La superpuissance américaine ainsi acquise devait ,en fin de compte , rendre effective la Doctrine Carter : c’est-à-dire conforter la position des pays amis ( l’Arabie Saoudite et Israël , en particulier) déstabiliser les autres et remodeler le grand Moyen-Orient pour s’assurer , d’une main ferme, de l’ouverture , à volonté, des vannes de son pétrole.

Nota : Le but du jeu n’est pas la colonisation « à la grand-papa », ce n’est pas, non plus, investir et s’investir dans les gisements pétroliers directement – on risquerait d’y laisser capital et vie – non, on téléguide et sous-traite façon « capo di tutti capi ».L’essentiel est que la pompe à dollars maintienne, sans heurt, son mouvement perpétuel au bénéfice des USA d’abord.

Devenu hégémonique, le super pouvoir militaire américain ne resta pas longtemps inactif : dès 1991, il trouva à s’employer en Irak. Depuis, l’hubris aidant, Il semble aux USA qu’ils peuvent régler tous les problèmes en martelant à hue et à dia. Résultat : un chaos épouvantable.

Belab

Pour la suite suivre ce lien: https://blogs.mediapart.fr/edition/lescarbille/article/100117/genese-du-chaos-moyen-oriental-ii